При какой температуре замерзает земля

Скорость и глубина промерзания зависит от:

- характера зимы, времени выпадения первого снега и наступления сильных морозов, продолжительности их действия, температуры наружного воздуха,

- свойств грунта, в том числе его влажности,

- характера поверхностного покрова,

- скорости потока грунтовых вод (чем она больше, тем промерзание меньше).

Грунты с порами, заполненными влагой лишь до известной степени, грунты плотные мелкопористые при прочих равных условиях промерзают глубже и быстрее, чем рыхлые и сухие, так как теплопроводность первых больше.

Наибольшая глубина промерзания грунта бывает обычно при влажности 30—40%.

При дальнейшем ее увеличении глубина промерзания уменьшается в связи с увеличением скрытой теплоты замерзания.

Так как теплопроводность камня фундаментов больше, чем теплопроводность грунта, то, как это подтверждено и практическими наблюдениями, при ширине каменного фундамента более 0,5 м грунт под ним может промерзать ниже глубины промерзания, нормальной для грунтов данного района.

Уменьшению глубины промерзания грунта способствует верхний защитный покров в виде снега, густой травы, сухих листьев или хвои. Наличие в открытой местности сильных и продолжительных ветров, сдувающих снежный покров, способствует увеличению глубин промерзания.

Скорость промерзания грунта зависит от:

- температуры промораживания,

- размера пор и особенно от влажности грунта.

Чем поры мельче, тем более связана находящаяся в грунте вода силами капиллярного и молекулярного притяжения и тем более низкая температура и более длительный срок требуются для промерзания грунта. Промерзание при прочих равных условиях происходит тем быстрее, чем меньше влажность грунта, крупнее гранулометрический состав его (т. е. чем крупнее в нем поры), плотнее основная порода и меньше в грунте органических остатков газов и воздуха.

При производстве земляных работ глубина промерзания устанавливается замером ее в натуре. Для предварительных соображений глубина промерзания берется равной среднему значению ее максимума на основе наблюдений метеорологических станций в районе строительства за последние 15—20 лет.

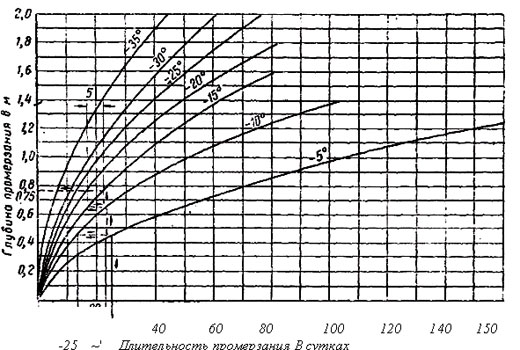

Зависимость глубины промерзания грунта от длительности промораживания при различных температурах наружного воздуха

Пунктиром показан пример определения глубины промерзания грунта в течение 40 суток за три этапа промерзания, в том числе 25 суток при —5°, 10 суток при —10 и 5 суток при —15°. Глубина промерзания составляет

0,75 м и складывается из трех отдельных величин, соответствующих трем этапам: 0,42+0,23+0,10=0,75 м/

Ориентировочные данные о глубине промерзания грунта в зависимости от температуры воздуха и продолжительности ее действия приведены на рис.

Кривые промораживания дают ориентировочные величины глубины промерзания грунтов средней влажности (25—30%) при поверхности, лишенной снежного покрова.

При наличии снежного покрова следует вводить коэффициент 0,85 при толщине покрова 0,25 м, коэффициент 0,7 при толщине 0,5 м и 0,65 при толщинe 0,75 м.

Оттаивание грунта происходит постепенно, идет одновременно сверху и снизу и продолжается довольно длительное время. Полное оттаивание наступает не ранее второй половины мая.

Колебания влажности грунта

Промерзание и оттаивание грунта связаны с движением грунтовых вод. Горизонт грунтовых вод, несколько повышенный осенью, зимой понижается, а при начале таяния резко повышается. Грунтовые воды могут соприкасаться с нижней поверхностью мерзлого грунта и благодаря своей сравнительно высокой температуре (4—6°) значительно ускорять его оттаивание.

После кратковременного весеннего поднятия уровень грунтовых вод падает, и оттаивание опять несколько замедляется.

В течение всего осенне-зимнего периода происходит перемещение влаги между зонами мерзлого и талого грунта всегда по направлению от теплых к холодным его слоям, обусловливаемое целым рядом физических явлений

Опытные садоводы, которые всерьез заботятся о плодородии почвы на своих участках, задумываются, что для этого нужно сделать или, наоборот, чего лучше не делать. Раньше считалось, что после праздника Покрова (14 октября) нужно прекращать всякие манипуляции с почвой, и это предостережение имеет под собой весьма разумные идеи. Почва с нарушенной структурой, а перекопка на некоторое время нарушает систему водных и воздушных каналов, замерзая (промерзая) может быть подвержена ветровой и водной эрозии. Склоны в этой связи являются зоной повышенного риска.

Промерзание почвы зимой

Садоводы часто радуются промерзанию почвы, полагая, что вредители погибают, и на следующий сезон не будут беспокоить. Это так, но погибают и полезные насекомые, так что проблем это не решит.

Большая часть почв России в холодное время года замерзает:

- почвенная влага переходит в лед,

- земля затвердевает (цементируется) и приобретает свойства монолитного тела.

Скорость, глубина и длительность почвенного промерзания напрямую зависят от температуры воздуха, мощности снежного покрова и степени увлажнения почвы. Влияет на этот процесс и рельеф участка. В среднем почвы у нас промерзают на глубину 20—40 см на юге страны и 200—250 см в Сибири (подробнее о почвах в Новосибирской области и особенности почв на Дальнем востоке). Длительность периода сезонного промерзания колеблется соответственно от 1—2 до 6—8 месяцев.

Что нужно знать про промерзание почвы

- Этот процесс естественный и вредит почве только в том случае, если ее структура нарушена.

- Промерзание почвы на большую глубину без снежного покрова или при его недостатке плохо влияет на культурные растения, которые в этот момент зимуют.

- Промерзание почвы останавливает все микробиологические процессы, но физические процессы могут протекать, и их нужно учитывать.

- Процессы промерзания и оттаивания можно ускорять и замедлять.

Подготовка почвы к зиме

- Не нарушайте почвенный покров в преддверии постоянных морозов. Перекопку, внесение удобрений осенью, уборку мусора с участка необходимо провести до морозов.

- Не оставляйте почву открытой (без мульчи и растительности). Лучший вариант – провести посев сидератов (например, горчицы) после уборки основной культуры.

- Если снега мало, нужно стараться его удержать на поверхности почвы (подробнее о снегозадержании).

- Позаботьтесь о дренаже. Нужно почистить или организовать дренажные канавы для отвода излишка воды.

- Работы над почвой возобновляйте только после полного оттаивания и без риска ее замерзания вновь. Убедитесь, что почва действительно оттаяла полностью, иначе, любыми работами вы навредите ее структуре.

Дополнительно об осенних подготовках почвы к зиме и будущему сезону читайте в статьях:

Оттаивание почвы после зимы

Оттаивание почвы весной должно в идеале проходить также последовательно, как происходило ее замерзание. Помешать этому может неравномерное распределение тепла по поверхности вследствие ее неровности и нахождения под разным углом к источнику тепла. Также поверхность почвы может поглощать меньше тепла из-за отражения света. Скопившаяся влага на поверхности препятствует проникновению тепла вглубь. Весной рекомендуется проводить безотвальную обработку земли.

Корректируя эти моменты, вы сможете подготовить почву к работе весной в более ранние сроки.

Сергей Жуков, агрохимик-почвовед

- Что такое промерзание грунта

- Типы и характеристики земли

- Таблица почв

- Факторы влияния

- Региональная нормативная глубина

- Грунты для строительства колодцев

- Как обезопасить колодец

- Установка скоб и анкеров

- Утепление шахты и водопровода

Будущие владельцы и те, кто уже является обладателем собственного колодца сталкиваются с проблемой нормального функционирования источника, одна из сложностей — эксплуатация зимой.

Что такое промерзание грунта

Промерзание грунта – расширение почвы, уплотнения земли из-за превращения влаги в кристаллы льда. Сам процесс происходит по-разному, в зависимости от типа земли, региона, глубины. Данный фактор влияет на функционирование колодца, мерзлая почва вызывает горизонтальное и вертикальное смещение бетонных колец. При наличии в опалубке трещин или разломов, вода проникая в них, замерзает распирая бетон, это приведет дорогостоящему ремонту.

Типы и характеристики земли

Из разнообразия земляного покрова выделим основные с противоположными характеристиками:

- Суглинок — на 60-70% состоит из глиняных пластов с примесями влажного песка. Данный вид покрова обладает малой пластичностью.

- Супесь — рыхлая земля, состоящая, из песчаных частиц с небольшой концентрацией (5-15%) глинистых частиц. Вероятно, самый часто встречающийся вариант в Московской области.

- Торф, насыпные пласты — располагаются в местах бывших руслах рек и водоемов. На данных видах покрова, строительство колодцев, их углубление, последующая эксплуатация — проблематична, происходит это из-за пластичности провоцирующей деформацию колец, труб водопровода из гидросооружения.

- Насыщенная глина — как и предыдущий тип, глину характеризует пластичность, способность аккумулировать влагу и воду. Вода, замерзающая в почве вызывает пучение, оказывая давление на ЖБИ кольца и трубы подачи воды, если они установлены выше уровня промерзания земли.

- Галечный, крупнозернистые грунты — для обустройства колодца, идеальное основание. Этот вид покрова надежно зафиксирует положение шахты и оборудования подведенного от нее. Такие породы в Москве, Подмосковье и территории Московской области встречается не более чем в 10% участков, а глубина залежей воды, в большинстве случаев, глубже среднестатистических.

Существует несколько методов определения вида земли. Один из легких, который можно выполнить прямо сейчас – выройте четыре ямы по периметру участка глубиной по 50-60 сантиметров и сравните с таблицей на картинке.

Почему именно по периметру и нужно четыре ямы? Участок может состоять из различных типов почв, не исключен вариант – на разных концах территории у вас будут разные типы земли.

Таблица промерзания различных типов почв

| Вид грунта | Промежуток до грунтовых вод зимой | Залегание трубопровода из колодца или фундамента дома |

| Скальные и полускальные | Любое | Любая, вне зависимости от глубины |

| Пески гравелистые, крупные и средние | Любое | Независимо от глубины, но не менее 0,5 метра |

| Пески мелкие, пылеватые | Более чем на 2 метра, ниже уровня промерзания | Более чем на 2 метра, ниже уровня промерзания |

| Супеси | Превышает расчетный уровень обмерзания почвы менее чем на 2 метра | Не менее 3/4 расчетной глубины покрова, но не менее 0,7 метра |

| Суглинки, глины | Менее расчетной глубины | Не менее расчетного уровня |

Факторы влияния

На уровень промерзания влияют следующие природные показатели:

- Растительность на участке;

- Слой снежного покрова;

- Температура на поверхности;

- Тип поверхности;

- Интенсивность влажности почвы.

При нуле градусов промерзают галечные и грунты крупной фракции. Мелкодисперсные типы промерзают при более низких температурах, мелкозернистые пласты состоят из мелких жилок, соответственно, вбирают большее количество жидкости.

Усредненные данные, при идентичных дневных температурах глубина следующая:

- Суглинки – 130-140 сантиметров;

- Глина, насыпные пласты 135-145 сантиметров;

- Галечные почвы – 172-176 сантиметров;

Региональная нормативная глубина промерзания

| Область | Суглинки, глины | Пески мелкие, пылеватые | Пески гравелистые, средние | Галечный грунты, крупнозернистые |

| Москва | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,00 |

| Дмитров | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |

| Владимир | 1,44 | 1,75 | 1,88 | 2,12 |

| Тверь | 1,37 | 1,67 | 1,80 | 2,03 |

| Калуга | 1,34 | 1,64 | 1,75 | 1,98 |

| Тула | 1,34 | 1,63 | 1,74 | 1,98 |

| Рязань | 1,41 | 1,72 | 1,84 | 2,09 |

| Ярославль | 1,48 | 1,80 | 1,93 | 2,19 |

| Вологда | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |

| Нижний Новгород | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,20 |

| Санкт-Петербург | 1,16 | 1,41 | 1,51 | 1,71 |

Грунты для строительства колодцев

Возведение нового колодца, мероприятие не из дешевых, важно на первоначальных стадиях учесть нюансы строительства и эксплуатации, которые не возможно устранить впоследствии. Если залежи воды близки к поверхности, подойдет любой тип почвы. Если участок находится на торфе или иле, глубине залежей жидкости ниже десяти метров и уровне промерзания около двух, потребуется усиление конструкции шахты, утеплению стен источника.

Лучший земляной покров для рытья — скалистый, средние и крупные пески, с небольшой глубиной промерзания.

- Почва не подвержена пучению;

- Не промерзает;

- Не деформируется;

- Ее подмывает и не размывает.

Проблема породы — работа на таком виде почв требует затрат времени и опыта колодезных мастеров.

При рытье гидросооружения, значимый фактор — уровень подземных вод, они должна быть ниже глубины промерзания. При нахождении жидкости выше, она будет замерзать, что приведет к пучению земляных пластов, происходит это неравномерно, что приводит к деформации или частичному смещению бетонных колец.

Если ваш участник расположен на следующих типах почв: пылеватых и мелких песках, суглинках и супесях, вам необходимо еще до строительства источника определить уровень залегания грунтовых вод.

Для выявления таких покровов используйте следующий способ: киньте фрагмент земли в воду, он быстро превратился в жидкую субстанцию? – такая почва при намокании будет проседать и легко поддаваться воздействию ледяного грунта. При таком виде земли обязательно требует усиления конструкции колодца.

Снег на участке также влияет на глубину промерзания. Чем его больше, тем больше тепла под землей и выше температура земляного покрова.

Как обезопасить колодец

Чтобы обезопасить колодец от возможных проблем при промерзании грунты и пучения почвы, выход из положения — усиление конструкции шахты.

- С помощью фрагментального скобирования бетонных колец;

- Монтаж металлических пластин по всей высоте шахты;

- Утепление шахты до уровня промерзания.

Если у вас сделана подводка воды из колодца, трубы необходимо расположить ниже промерзания.

Установка скоб и анкеров

Чтобы обеспечить стволу источника воды стабильность, прочность, предотвратить смещение колодезных колец и не допустить образования вертикальных разрывов, проводится скобирование, то есть жесткое сочленение стыков ЖБИ анкерами и металлическими скобами. Скрепление конструкции осуществляется также, как при строительстве, так и у действующих источников (в качестве одного из этапов профилактических, ремонтных работ).

Фиксация может быть произведена двумя способами – установкой колец с замком и скоб. Замковые кольца способны противостоять боковому давлению грунтов, но не решают проблемы вертикальных разрывов. Без скобирования некоторые кольца во время подвижки грунта могут сместиться, в результате чего происходит искривление шахты.

Как проводится скрепление колец?

Для установки используется по 2-4 скобы на каждый стык (количество зависит от места монтажа). Перед монтажом на соседних кольцах (недалеко от шва) перфоратором проделываются отверстия нужного размера, в которые и устанавливаются скобы или анкера, закрепляемые мощными болтами. В итоге “держатель” связывает верх нижнего кольца и низ верхнего.

Особенности качественного скрепления:

- Желательно скобировать всю шахту, независимо от типа грунта для достижения наилучшей стабильности конструкции;

- Скрепление лишь 2-3 верхних стыков не допускается, если колодец стоит на плывуне, песчаных грунтах, а также в местности, где выпадают обильные осадки; во всех этих случаях нужно полностью скобировать шахту;

- Работы по скреплению проводятся с применением специального инструмента, с соблюдением правил безопасности, поэтому не стоит спускаться в шахту без необходимого оборудования и при отсутствии навыков проведения ремонтных работ в колодце.

Утепление шахты и водопровода

Утепление колодца — процесс обустройства для сохранения тепла внутри резервуара. Подробнее о технологию утепления шахты, так же ознакомьтесь для чего нужно утеплять шахту.

Если утеплить шахту можно уже после эксплуатации источника, то водопровод из колодца и трубы, нужно до подводки воды.

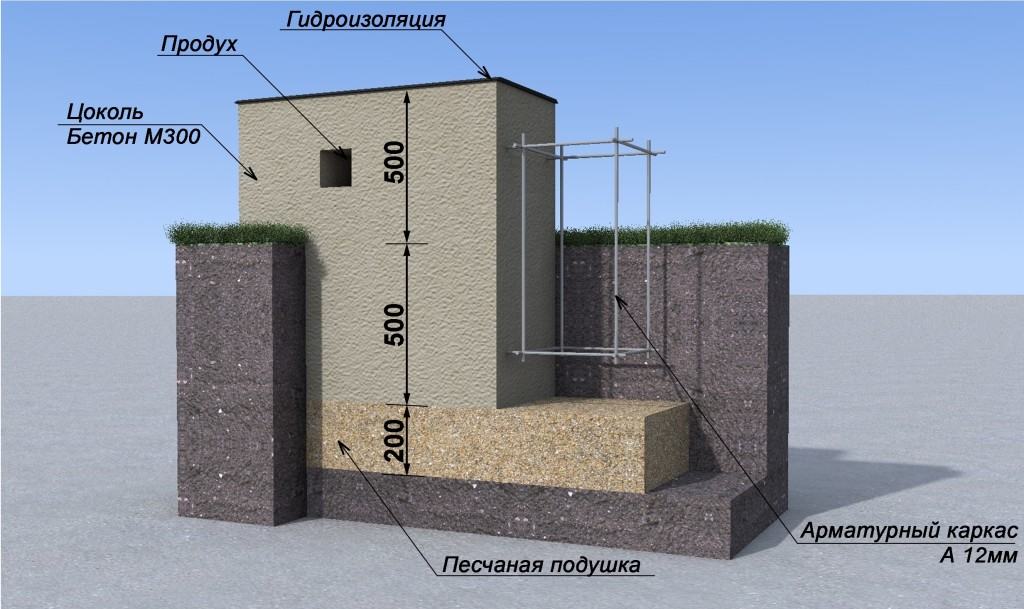

Траншея копается ниже уровня промерзания с запасом в 20-30 сантиметров, а качестве страховки используется технология греющего кабеля. Вокруг трубы или внутри ее протягивают кабель на который подается тепло, это тепло помогает поддерживать постоянную температуру в системе водопровода.

Иван Покровский

Возможно, материал будет полезен вашим знакомым. Поделитесь статьей в социальных сетях.

Другие интересные статьи

- Все о водоносных слоях

- 4 мифа о воде

- Этапы чистки колодцев

- Зачем утеплять колодец

Вернуться к списку статей

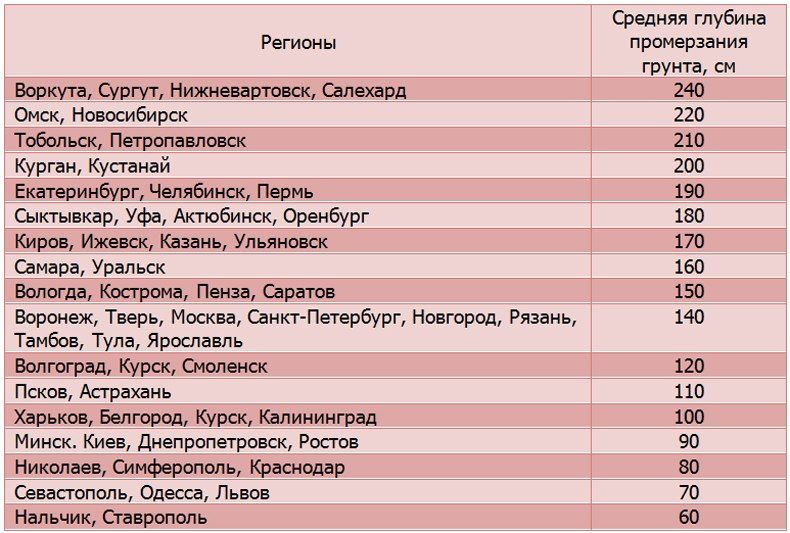

Уровни промерзания грунтов в разных регионах

Уровни промерзания грунтов (УПГ), которые вы видите в приведённой таблице — это усреднённые данные, полученные в результате длительных наблюдений. Именно они берутся за основу при проектировании фундаментов и выполнении теплотехнических расчётов.

В этой статье мы расскажем, как меняются физические свойства грунтов при замерзании, что происходит с ними при оттаивании. Вы узнаете о явлении морозного пучения, и о том, как оно влияет на заглублённые конструкции. Тем, кто решил самостоятельно заняться строительством, данная информация, вкупе с нашими рекомендациями, поможет избежать многих ошибок.

Особенности сезонного промерзания

Грунт, в котором полностью или частично замёрзла вода, и который при этом имеет нулевую или отрицательную температуру, считается мёрзлым. Верхние слои, замерзающие каждый год, а затем оттаивающие, называются сезонно-мёрзлыми, или деятельными. Замёрзшие грунты, которые залегают глубже этих слоев, и не оттаивают никогда, являются вечномёрзлыми.

Как меняются свойства грунтов при замерзании и оттаивании

Деятельные (промерзающие) слои грунта, систематически пребывают в четырёх разных фазах. Сначала это минеральные частицы, затем лёд, потом вода — и последняя стадия: газ.

И вот какими критериями характеризуется данная система:

- Удельный вес твёрдых частиц минерального происхождения

- Объёмный вес – имеется в виду ненарушенная структура грунта

- Суммарная влажность

- Пропорциональное количество воды (незамёрзшей), по отношению к весу грунта, пребывающего в сухом состоянии.

При проведении исследований, эти величины определяют опытным путём.

Использование этих данных позволяет вычислить и другие свойства грунта, а так же выяснить содержание в нём отдельных компонентов:

- Температура, при которой почва начинает промерзать, неодинакова. Например: водонасыщенные суглинки и супеси, а так же гравелистые и песчаные грунты, замерзают при нулевой температуре. Для глин и суглинков, находящихся в пластичном состоянии, требуется -0,3 градуса. Твёрдые глины замерзают при более низкой температуре -1 градус.

- Понятно, что процесс промерзания связан с переохлаждением воды, имеющейся в грунте. При кристаллизации влаги, в результате скрытого выделения тепла, её температура сначала резко возрастает. В дальнейшем, процесс продолжается уже при незначительно снижающейся, либо постоянной температуре. Какая-то часть воды, заключённая в поры грунта, и вовсе остаётся незамёрзшей.

Вспучивание грунта иногда видно даже на поверхности

Обратите внимание! Из-за этого, грунт дифференцируется на прослойки, в нём происходит образование трещин, перемещение влаги, и как следствие, увеличение объёма. Именно этот процесс и носит название «морозное пучение».

- При замерзании воды, твёрдые частицы грунта цементируются между собой — а вот степень цементации может быть разной. Незначительно цементируемые грунты называют сыпучими; если в них содержится незамёрзшая вода – пластичными; ну а если вода полностью превратилась в лёд – твёрдыми.

- Интенсивность промерзания так же оказывает своё влияние на структуру грунта. При многостороннем промерзании грунтов, насыщенных водой, их структура получается ячеистой. При постоянной подпитке воды, а соответственно, одностороннем промерзании, грунт становится слоистым.

- Ну а если скорость промерзания превосходит скорость превращения воды в кристаллы, образуется твёрдая монолитная текстура. Именно этот вид грунтов обладает наибольшей прочностью, будучи мёрзлым, и сохраняет это непревзойдённое качество при оттаивании. У слоистых и ячеистых структур, при оттаивании прочность резко значительно снижается – причём, она становится ниже, чем до замерзания.

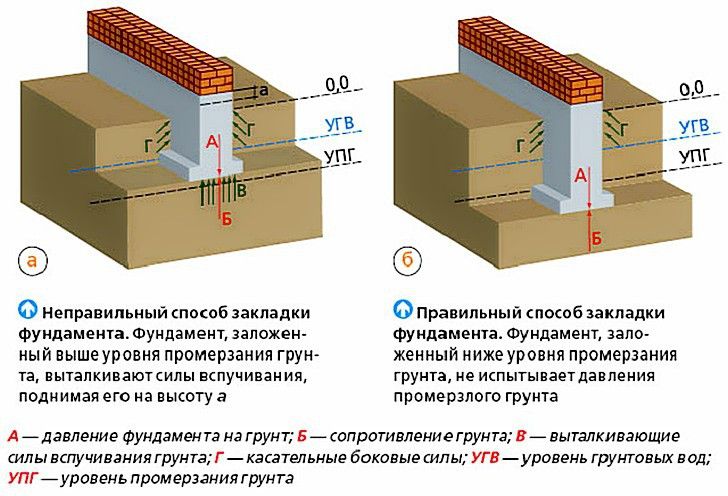

Деформация фундамента вследствие морозного пучения

- В деятельном слое грунта, влага, которая осталась незамёрзшей, движется к промерзающему фронту. Именно это и способствует увеличению объёма в верхних слоях, и соответственно, провоцирует морозное пучение. Это явление и является основной головной болью для строителей.

Раз грунт пучит, а затем он даёт осадку, то расположенные в нём конструкции подвергаются воздействию определённых сил, и могут деформироваться. Именно поэтому, при устройстве фундаментов так важно ориентироваться на УПГ, и закладывать их подошву ниже границы промерзающего слоя.

Об этом мы ещё поговорим более подробно, а пока рассмотрим, как осуществляется разработка грунта в зимнее время.

Способы защиты грунта от промерзания

Очень важно при строительстве в зимний период, защищать деятельный слой от замерзания. Не нуждаются в этом только гравелистые, крупнообломочные и скальные грунты. Все прочие варианты, при низких температурах требуют утепления, которое производится путём задержания снега, рыхления грунта, его обваловки, утепляющей засыпки, либо устройства электрообогрева.

И это далеко не полный перечень способов защиты грунтов от промерзания, используемых в строительстве. Данные мероприятия должны осуществляться осенью, до того, как наступят первые заморозки. Если же речь идёт не поверхности земли, а о днищах котлованов или траншей, то меры по их предохранению должны быть приняты сразу после того, как вынут грунт. О некоторых из применяемых сегодня способов, мы вкратце расскажем далее.

Рыхление и утепление

Изменение структуры грунта путём его разрыхления, которое может быть произведено на глубину до полутора метров, является одним из наиболее эффективных способов защиты грунта. При этом на поверхности почвы образуются гребни, которые задерживают снег. Он, кстати, не хуже покрывала укрывает землю, и не даёт ей промерзать.

- Даже в самую холодную зиму, глубинная отметка промерзания разрыхлённого грунта вдвое меньше, чем плотного. Поэтому метод рыхления применяют перед разработкой супесей и суглинков, осуществляемой во второй половине зимы. Сначала грунт на поверхности будущего котлована рыхлят и разбрасывают экскаватором.

Навесное оборудование на экскаватор, предназначенное для рыхления грунта

- Затем, роют глубокую траншею в отвал, которая при последующей проходке засыпается грунтом от новой траншеи. Последняя проходка, которая располагается уже за пределами котлована, полностью засыпается. Разрыхленный грунт задерживает снег, и когда зимой приступают к строительству, он легко вынимается, так как на поверхности всего лишь мёрзлая корка.

- Если нужно защитить от замерзания небольшие поверхности, то для этой цели используют натуральные теплоизоляционные материалы: солому, опилки, листья, шлак. В последнее время строители всё чаще отдают предпочтение быстротвердеющему пенному полистиролу. Обилие пор в пене способствует наилучшей теплоизоляции поверхности. Слой в 40-50 см, способен отдалить начало замерзания на пару месяцев – а там и весна.

Опилки – отличная защита грунта от промерзания

- В южных регионах, и некоторых районах средней полосы, где температура на поверхности грунта зимой не опускается ниже -15 градусов, часто используют способ химической защиты. Для этой цели используют технические соли (хлористый калий или натрий). Их укладывают на поверхность, либо углубляют на 10-15 см.

- При наличии плотных глинистых грунтов, растворы этих солей даже инъецируют в грунт. Однако стоит заметить, что соли способны агрессивно воздействовать на заглубляемые конструкции, увеличивают электропроводность грунтов. А потому применение этого способа для защиты грунтов от замерзания-оттаивания, ограничено.

Нужно помнить, что строительство, осуществляемое в зимнее время без соответствующей подготовки грунта, чревато последствиями. Именно поэтому, частные дома возводят, как правило, летом, и стараются до холодов подвести здание под крышу.

Особенности устройства фундаментов

Чтобы избежать воздействия сил пучения на фундамент, крайне важно правильно определить глубину его заложения. При проектировании зданий и сооружений учитывается всё: тип и структура грунта, его несущая способность, особенности климата местности. А ещё, отметку промерзания грунта обязательно сопоставляют с уровнем залегания грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), так как тот участок, где они пересекаются, является наиболее опасным в плане морозного пучения.

От чего зависит отметка заглубления

Единственный вид грунтов, который, не требует заглубления фундаментов – это скальный. Он практически не промерзает, так как не содержит воды. Во всех остальных случаях фундамент должен заглубляться, а на какую именно отметку – это уже зависит от конкретных гидрогеологических условий местности.

- Там, где поблизости нет грунтовой воды, а так же на песчаных грунтах, в которых она не задерживается на поверхности и быстро уходит вглубь, ленточные фундаменты заглубляют не менее чем на 70 см. Во всех остальных типах грунтов, основание фундамента должно располагаться как минимум на 20 см ниже отметки промерзания.

Глубина заложения фундамента относительно УПГ

- То есть, если УПГ в данной местности составляет 1,7м, то фундамент нужно заглублять на 1,9-2м. при таком расположении, сопротивление грунта уравнивается давлением на него фундамента. В противном случае, силы вспучивания способны вытолкнуть фундамент на поверхность. А вообще, судить об отметке заложения фундамента, опираясь на некие усреднённые показатели нельзя.

В каждом конкретном случае, требуется всесторонняя оценка ситуации, и это в том числе касается и частного строительства. Грунты условно делят на слабые, и с нормальной несущей способностью. Соответственно, первые не могут служить надёжным основанием для зданий и сооружений, а вторые могут. Хотя конечно, эти определения относительны.

Что нужно учитывать при заложении фундамента

В природе практически не бывает однородного грунта, так как породы в нём залегают слоями. Чаще всего, не считая, конечно, скального грунта, только верхние слои отличаются малой несущей способностью. Именно они и меняют свой объём и прочностные характеристики под воздействием климатических факторов.

- Индивидуальное малоэтажное строительство чаще всего ведётся в тех районах, где преобладают осадочные, довольно рыхлые грунты. Если есть проект, застройщику достаточно лишь придерживаться его рекомендаций. Проблемы обычно возникают там, где работы ведутся без проектной документации.

Скальный грунт – лучшее основание для фундамента

- Хозяин, решивший что-то строить на своём участке, как минимум должен изучить опыт ведения работ у соседей, либо сначала выкопать небольшой шурф, чтобы посмотреть, какова структура грунта, и обратиться за рекомендациями к специалистам. Необходимо так же помнить, что устройство фундамента на «правильной» отметке, не всегда гарантирует отсутствие проблем.

- Иногда, наоборот, деятельный слой лучше не пересекать, и устроить фундамент мелкого заглубления. Дело в том, что явление морозного пучения напрямую связано с миграцией подземной влаги, и его интенсивность зависит от залегания вод в грунте. Если выясняется, что УГВ находится в опасной близости к поверхности, то на прочных грунтах лучше сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту или монолитную плиту, а на слабых – применить сваи.

- Опаснее всего иметь дело с песчаным грунтом. Под нагрузкой от веса строящегося здания он сильно уплотняется, и как следствие, даёт осадку. Причём, и уплотнение и усадка происходят неравномерно, и достаточно быстро. Как результат, не успеют построить дом, как по фундаменту и фасаду пошли глубокие трещины. На песках лучше не устраивать ленточных фундаментов, а отдать предпочтение свайному фундаменту.

Схематичное устройство фундаментной ленты мелкого заглубления

Обратите внимание! Нередко в песках присутствуют примеси глинистых частиц, которые оказывают большое влияние на поведение грунта. Глина имеет свойство размокать, и поэтому насыщенные ею грунты становятся подвижными, теряют свою несущую способность.

Источник