Оптимальная температура почвы в теплице для посадки

Микроклимат в теплице напрямую влияет на урожай, который будет получен. И это неудивительно. Ведь он создает оптимальные условия для роста, развития и плодоношения растения. Температура в подобных конструкциях в основном создается искусственным путем. Современный прогресс позволяет это делать легко и просто. Причем в любой момент можно регулировать температурный режим, который преобладает в теплице. Таким образом создаются благоприятные условия для того, чтобы семена быстро прорастали, становились крепкими и выпускали цвет. В итоге растение начинает активно плодоносить.

Почва в теплице

Требования к температурному режиму

Важно не только устанавливать температурный уровень в теплице, то и уметь его определять. Причем делать этого необходимо как в воздухе, так и в почве. Решение первой задачи не составляет трудностей. Для этого применяются специальное оборудование, которое стоит недорого. Поэтому оно есть у любого садовода.

Что касается определения температуры почвы, то этим процессом многие пренебрегают. Как показывает практика, это серьезная ошибка, так как именно в земле начинается развитие корневой системы растения. Поэтому важно обеспечить оптимальную температуру для почвы.

Измерение температуры почвы

Есть ряд требований, которые предъявляются к температурному режиму, преобладающему в теплице. При этом учитывают вид культур, которые в помещении выращиваются, так как для каждого растения оптимальный показатель температуры разный.

Если говорить о среднем значении, которое подойдет для всех культур, то он равен 17-26 градусов в дневное время и ночью 5-8 градусов. При этом в процессе роста температура должна повышаться приблизительно на десять градусов. Как только будет достигнута отметка в сорок градусов, стоит прекратить увеличение. Данный показатель является предельным для растения. Если температура будет повышаться и дальше, то растение погибнет. В некоторых случаях и данная отметка способна пагубно сказаться состоянии культуры.

Температура почвы

Что касается грунта, то к его температурному режиму также предъявляются определенные требования. Самым благоприятным является отметка в 15-26 градусов. Если понизить эти значения на 7-10 градусов, то рост растения ухудшится. Объясняется это тем, что наблюдается недостаток фосфора. В итоге растение начинает голодать.

Также нежелательно и повышение температуры почвы. При достижении 27 градусов корневая система перегреется. Это приводит к тому, что растение плохо поглощает воду. Оно меняет свой внешний вид, становится вялым, и нет активного роста.

Способы измерения температуры

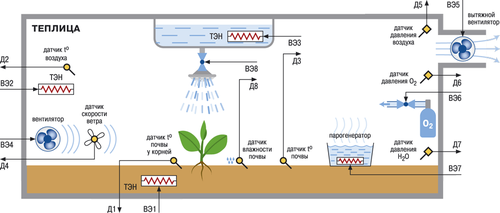

Сегодня существуют разные способы измерения температуры почвы. Как показывает практика, самый удобный и простой – посредством автоматики. Она самостоятельно определяет температуру, которая преобладает в теплице. При необходимости регулирует и меняет ее. Главное – правильно задать настройки оборудованию.

Стоимость таких установок не маленькая. Но, как показывает практика, они быстро окупаются, так как значительно повышают показатель урожайности. При этом сил и времени на создание микроклимата в помещении потребуется минимум.

Кроме этого, такая система обслуживания дает возможность выращивать одновременно разные культуры. Ее строение и принцип работы просты. В системе есть бачок с водой, который реагирует на колебания температуры и корректирует ее значения.

Как регулировать температуру

Регулировать температуру в теплице можно и вручную. Данный способ требует меньше финансовых затрат, но более проблематичен. Как показывает практика, без автоматики поддерживать оптимальные условия в теплице достаточно сложно. Стоит помнить, что и резкие перепады также нежелательны. За один раз температура должна меняться не более чем на три или четыре градуса.

Устройство обогрева теплицы

Если выбран ручной способ регулировки температуры, то отлично в этом поможет пленка. Она используется в качестве покрытия для грядок. Отлично подойдет для ночного времени. При ее креплении необходимо обеспечить воздушную подушку. Она препятствует проникновению к посадке воздуха, который преобладает в помещении.

Температура почвы для посадки разных культур

В теплице можно выращивать разные культуры. Самыми распространенными являются помидоры, огурцы и перец, так как именно эти плоды люди хотят видеть на своем столе круглый год. Для их выращивания важно обеспечивать оптимальные условия. Только в таком случае можно рассчитывать на активное плодоношение растений в любое время года.

Благоприятная температура земли для посадки томатов в помещении составляет 21-23 градусов. При этом должно ярко светить солнце на улице. Если же на небе тучи, и погода пасмурная, то и температура в теплице должна снизиться. Достаточно будет 20 градусов. Что касается ночного времени, то наиболее благоприятной считается температура 17 градусов.

Данный режим важно соблюдать, особенно при высадке растения. Продолжается он до периода плодоношения. После того, как на ветвях появляются первые цветки, температура в помещении должна повышаться до 30 градусов. Если не остановить увеличение, то это приведет к нарушению процесса фотосинтеза. В итоге пыльцевое зерно не прорастет. Снижение температуры также опасно. Особенно это касается ночного времени. Температура должна быть не менее 15 градусов. В противном случае цветение остановится на месте, и плод не сформируется.

Температура почвы для посадки огурцов в теплице не менее важна. От нее зависит то, как примутся и начнут прорастать семена. Если она будет низкая или слишком высокая, то культура не сможет полноценно развиваться. Оптимальным температурным показателем является 27 градусов. Его необходимо обеспечить при посадке растения. Как только появятся ростки, температуру стоит снизить до 20 градусов. Если грядки были покрыты пленкой, то ее снимают. Что касается ночного температурного режима, то он составляет 17 градусов. Для взрослого растения может достигать 20 градусов.

Температура почвы играет важную роль в процессе выращивания различных культур в теплице. Поэтому необходимо ей уделять особое внимание, следить и регулировать, как при посадке, так и в процессе роста. Только так можно получить хороший урожай.

Источник

Нарастание корней в зависимости от влажности и температуры почвы

Рост и развитие корневой системы во многом зависят от влажности и температуры почвы. В свою очередь влажность и температура почвы взаимосвязаны.

Из литературных источников известно, что сырые почвы холоднее сухих. Низкие и высокие температуры почв (имеются в виду положительные) отрицательно сказываются на росте корней. Корни растений при низких температурах слабо поглощают воду из почвы, несмотря на высокую ее влажность. Изучением влияния влажности и температуры почвы на рост и развитие корней занимались многие исследователи: А. П. Тольский (1901), Кэннон (1911, 1920), Уивер (1919), Н. А. Качинский (1925), И. В. Красовская (1925, 1955), Т. К. Кварацхелиа (1947), М. С. Шалыт (1950), В. П. Дадыкин (1952), Т. Н. Годнев и В. М. Терентьев (1957) и др. Однако большинство работ посвящено исследованию роста корней травянистых растений и очень мало — древесных.

В 1955—1957 гг. в полевых условиях мы изучали динамику нарастания активных корней в зависимости от влажности и температуры почвы. Исследовались 6- и 30- летние насаждения дуба черешчатого, липы мелколистной, сосны обыкновенной, ели обыкновенной, произрастающих на легкосуглинистых и супесчаных почвах. Рост корней изучался только в верхнем 20-сантиметровом слое почвы, где наиболее резко изменялся температурный и водный режим и где сосредоточена основная масса всасывающих корней.

При взятии проб определялись влажность и температура почвы в тех же слоях, из которых брались образцы для анализа корней. Пробы брались в трехкратной повторности. У древесных пород в большинстве случаев наряду с увеличением влажности почвы (до 20—25%) усиливается нарастание активных корней, т. е. рост их находится в прямой зависимости от влажности почвы. Особенно отчетливо такая зависимость выявляется у хвойных пород (сосны и ели). Однако в отдельные периоды сезона подобная закономерность не проявляется. В ряде случаев при понижении влажности наблюдается даже усиление роста корней. Длительное увлажнение (23% и выше) на дерново-подзолистой суглинистой почве сильно замедляет рост физиологически активных корней. Так, в дождливое лето 1956 г., когда влажность почвы в течение вегетационного периода не опускалась ниже 23%, рост всасывающих корней у большинства исследуемых древесных пород сократился в 2—3 раза по сравнению с сухими летними сезонами 1955 и 1957 гг. Влажность почвы в период вегетации 1955 и 1957 гг. была примерно в 1,5—2 раза ниже, чем в 1956 г. Такое резкое сокращение роста корней растений при повышенной влажности объясняется тем, что избыточное увлажнение сильно ухудшает условия аэрации и снижает температуру почвы. Кроме того, при избыточном увлажнении растение, по-видимому, удовлетворяется меньшей поглощающей поверхностью всасывающих корней.

Вместе с тем не все исследуемые растения одинаково реагировали на изменение влажности. У разных пород нарастание активных корней в период вегетации протекало по-разному. У сосны в течение двух лет (1955—1956) нарастание корней в верхнем 20-сантиметровом слое шло прямо пропорционально увеличению влажности почвы. И только в октябре 1955 г. при понижении температуры до +3° наблюдалась обратная картина: рост корней сокращался, хотя влажность почвы в это время увеличивалась. Наибольший рост корней у сосны отмечен в мае при влажности почвы 26—28%. С понижением влажности почвы (до августа) их рост уменьшился, а к концу сезона с увеличением влажности снова усилился.

Рост корней у ели весной находился в обратной зависимости от влажности почвы, но с половины июля и почти до конца вегетационного периода нарастание шло прямо пропорционально влажности почвы. Весенний максимум роста корней у ели на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, по данным двухлетних наблюдений (1955—1956), был отмечен в июне при влажности 23—25%. Наименьший рост корней, по данным 1955 г., наблюдался в августе при влажности почвы 10%. Повышение влажности в осенний период слабо способствует усилению роста корней ели, что связано с понижением температуры почвы в этот период.

Дуб несколько по-иному реагирует на изменение влажности почвы. У него не наблюдается такой закономерности, как у сосны. Во многих случаях рост его корней в течение вегетации протекает обратно пропорционально влажности, но вместе с тем в осенне-летний период наблюдаются случаи, когда рост корней прямо зависит от влажности почвы. Весенний максимум у дуба был отмечен в мае при влажности почвы 29%. Однако в 1957 г. наибольший рост корней наблюдался летом при сравнительно низкой влажности почвы (5—7%).

Таким образом, дуб в рассматриваемых условиях не ощущал острого недостатка влаги даже в сравнительно сухие периоды сезона. Он менее отзывчив к изменению условий влажности почвы, чем другие исследуемые нами древесные породы. Осеннее увлажнение у дуба не вызывает заметного усиления роста всасывающих корней.

Нарастание корней у липы в течение сезона в большинстве случаев находилось в прямой зависимости от влажности почвы. Только в конце вегетации наблюдалось ослабление роста корней, несмотря на заметное повышение влажности. В этот период отмечено резкое понижение температуры почвы, что, по-видимому, отрицательно сказалось на росте корней. Летний максимум нарастания активных корней у липы на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве наблюдался в 1955 и 1956 гг. при 23—26% влажности. Наименьший рост был отмечен в 1957 г. при влажности 7%. С понижением влажности почвы до 5% рост корней у липы прекратился. Очевидно, растение при указанных условиях лишается возможности получать из верхних слоев почвы воду и питательные вещества, в результате чего создается дефицит влаги в растениях. В такие периоды у липы наблюдались массовое пожелтение листьев и значительный листопад.

Рост корней во многом зависит и от температурного режима почвы. Повышение температуры почвы до 10° С положительно сказывается на росте корней всех исследуемых пород. Максимальный рост корней у сосны и ели наблюдается при температуре 10—12°. Дальнейшее повышение температуры вызывает сокращение роста корней даже при достаточной влажности почвы. Особенно резко сказывается отрицательное влияние повышенной температуры при недостатке влаги в почве. У дуба и липы интенсивное нарастание активных корней протекает при более высокой температуре (15—17°), однако длительное ее воздействие ослабляет рост корней. Повышенная температура (выше 17°) отрицательно влияет на рост корней и при нормальном увлажнении почвы. В жаркие периоды вегетации наблюдается сильное иссушение почвы. Наименьший рост корней у дуба и липы отмечен при пониженной влажности (ниже 10%) и повышенной температуре (выше 17°). Осенью при температуре почвы + 5° и ниже рост корней в верхнем слое резко замедляется, а в нижележащих слоях почвы, где температура выше, рост корней продолжается значительно дольше.

Следовательно, повышение температуры почвы лишь до известного предела благоприятствует росту корней. Различные древесные, породы по-разному реагируют на изменение температурного режима почвы. Лиственные породы (дуб, липа) предъявляют больше требований к теплу, чем хвойные (сосна, ель). Максимум роста корней у лиственных пород по сравнению с хвойными наблюдается при более высокой температуре почвы.

Влияние температуры почвы на рост корней находится в тесной связи с влажностью почвы. Для каждой породы существует свое благоприятное соотношение температуры почвы и влажности.

В дополнение к полевым исследованиям в 1958 и 1959 гг. нами были поставлены вегетационные опыты по изучению роста активных корней в зависимости от влажности почвы. Объектами исследования служили дуб черешчатый, липа мелколистная, сосна обыкновенная и ель обыкновенная. Почву для набивки сосудов брали с участков, где проводились полевые исследования. Растения высаживались в вегетационные сосуды в однолетнем возрасте. Опыт проводился в двух вариантах: 1) при постоянной оптимальной влажности почвы (60% от максимальной влагоемкости), 2) при переменной, где режим увлажнения менялся через каждые 2—3 недели. Вначале саженцы для лучшего их укоренения в обоих вариантах три недели содержались при оптимальном увлажнении. Затем во втором варианте опыта растения в течение трех недель поливались только в том случае, если влажность почвы опускалась ниже двойной ее гигроскопичности. В дальнейшем растения во втором варианте снова переводились на оптимальный режим увлажнения. Такое чередование поливов проводилось в течение всего вегетационного периода.

Во втором варианте опыта растения периодически (примерно 10 дней) росли при резком недостатке влаги в почве. Каждый вариант опыта проводился в пятикратной повторности. Образцы корней для анализа брались один раз в 2—3 недели, причем взятие их обязательно приурочивалось к сроку, когда менялся режим увлажнения. Исследования нарастания активных корней проводились по изложенной методике.

Нарастание активных корней у исследуемых древесных пород даже при постоянной оптимальной влажности почвы происходит неравномерно. Как и в полевых условиях, здесь наблюдаются периоды интенсивного и слабого роста активных корней, причем у разных древесных пород они протекают в разные сроки. Например, максимальное нарастание активных корней у липы отмечалось в 1958 и 1959 гг. в первой половине июля, а у дуба — во второй. Следовательно, каждая древесная порода имеет свой определенный цикл роста активных корней, который сохраняется даже при переменном режиме увлажнения. Однако энергия нарастания активных корней в периоды с минимальным поливом часто сокращается в 1,5—2 раза. Но по мере того как растения переводятся на оптимальный режим, рост активных корней снова усиливается. Следует отметить, что оптимальные поливы в продолжение 2—3 недель полностью не восстанавливают нормального роста активных корней. Поэтому общая поверхность активных корней у растений, подверженных периодическим засухам, остается в течение вегетационного сезона значительно меньшей, чем у растений с оптимальным поливом.

Установлено, что содержание подопытных растений при тройной гигроскопической влажности почвы в течение недели летом надолго приостанавливает рост активных корней. Корневая система в такие периоды не в состоянии нормально обеспечивать растение пищей и водой, в результате чего наблюдается массовое пожелтение листьев и листопад. При оптимальном увлажнении подобных явлений не отмечается. Эти важные экологические особенности в жизни и развитии активных корней должны обязательно учитываться при уходе за зелеными насаждениями.

Наши наблюдения за динамикой нарастания активных корней у липы в условиях города также показали, что при резком недостатке влаги в почве у нее прекращается образование новых активных корней. В дальнейшем даже регулярные поливы продолжительное время не могут восстановить нормальный рост активных корней. В такие периоды листья на деревьях желтеют и опадают. Поэтому очень важно не допускать пересыхания почвы в уличных посадках, особенно в начале лета. В противном случае декоративные древесные насаждения в середине лета будут иметь осенний вид.

Таким образом, влажность почвы во многом определяет рост активных корней в течение сезона. Однако Энергия нарастания их зависит и от биологических свойств древесной породы. Периоды интенсивного и слабого роста активных корней в продолжение вегетации наблюдаются и при постоянной оптимальной влажности почвы, отмечаются они и при переменном режиме увлажнения, но только в меньшей мере.

Разные древесные породы различно реагируют на изменение условий водного режима почвы. У сосны, ели и липы в полевых условиях в большинстве случаев рост корней (в пределах оптимума) находится в прямой зависимости от влажности почвы. У дуба такой закономерности не установлено. Он менее отзывчив к изменениям влажности почвы, чем другие исследуемые древесные породы.

Рост всасывающих корней в значительной степени определяется и температурным режимом почвы. Повышение температуры почвы до 10° вызывает усиление роста корней почти у всех исследуемых древесных пород. Хвойные породы предъявляют меньше требований к теплу, чем лиственные. Максимумы у сосны и ели наблюдаются при температуре 10—12°, у липы и дуба — при 15—17°, однако длительное воздействие указанных температур ослабляет рост корней. Низкие и высокие температуры (за пределами оптимума) отрицательно влияют на рост корней.

В заключение следует отметить, что проведенные нами исследования о влиянии влажности и температуры почвы на рост корней некоторых древесных пород не исчерпывают данного вопроса. Однако полученные результаты ориентируют нас, при каких условиях влажности и температуры почвы происходит наиболее интенсивный рост корней у отдельных древесных пород. Зная закономерности роста активных корней в зависимости от температурного и водного режима в природе, можно путем агротехнических приемов направленно изменять эти факторы в благоприятную для растений сторону.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник