Температура почвы и температура воздуха. Все о температуре почвы

Популярные материалы

Today’s:

Температура почвы и температура воздуха. Все о температуре почвы

Разные культуры можно высаживать дедовским способом: в одно и то же время каждый год. Однако климат меняется, соответственно, и температура почвы становится другой. Каждому растению для развития требуются свои условия, и первое на что надо обращать внимание – это состояние почвы.

В нашей статье объясним подробно, когда семя готово прорасти в земле и как узнать, что пора заняться посадкой; что понадобится для измерения температуры почвы и как быть, если нет нужных приборов под рукой; по каким народным приметам можно ориентироваться, что пришло время высаживать растения.

Тепловые характеристики почвы

Температура почвы очень важна для посадки, поскольку от этого показателя зависит поступление влаги и минерального питания к корням, рост и дыхание растения. Зимой культуры не высаживают именно потому, что в мороз перестают происходить процессы почвообразования. В прогретой до определенного показателя почвенной среде вновь начинается передвижение воды, возобновляют свою деятельность микробы и так далее. На температуру почвы влияют географическое положение местности и высота над уровнем моря, также имеют значение и свойства самого грунта: его механический состав, состояние влажности, другие свойства.

Глинистая почва при влажном климате летом будет не такой теплой, как почва с легким механическим составом, а вот в зимний период песчаная земля промерзнет сильнее, нежели более связные почвы. Увлажненная земля летом холоднее, чем сухая. Структурный грунт за счет лучшего воздухообмена быстрее прогреется весной, чем бесструктурный. Температура наружного слоя земли всегда более высокая по сравнению с корнеобитаемым слоем.

При какой температуре воздуха почва прогреется до 10 градусов. Подводим итоги Сентябрьского стоп-кадра в 2020/2020 учебном году

В измерении температуры почвы приняли участие Петрозаводск и Санкт-Петербург, Москва и Ижевск, республика Татарстан, Ростовская область и Астраханская область.

Из участников с высокой температурой воздуха в день стоп-кадра начнём анализ с анкеты Черки-Гришинской школы. При температуре воздуха 26°С поверхность воздуха прогрелась до 29°С. При этом, когда они измерили температуру воздуха на глубине 10 см, перепад оказался достаточно значительным – 18°С. На глубине 20 см уже всего 14°С.

У группы Лазорики из станицы Мелиховская исходные данные вроде бы похожи. Высокая температура воздуха – 30°С, температура поверхности почвы – 31°С. А вот дальше начинаются странности: на глубине 10 см – 31°С, а на глубине 20 см – 30°С. Вроде бы интуитивно понятно, что почва прогревается медленно и под слоем земли холоднее, чем на поверхности земли. Человек пользовался этим свойством, выкапывая погреба. Мне кажется, что в этом случае стоило бы уточнить, насколько точно группа Лазорики соблюдала протокол исследования.

А вот из результатов участников из пгт. Красные Баррикады можно понять одну из причин, возникающих при измерении погрешностей. Посмотрите на фотографию, которую они разместили в анкете.

При измерении только часть «щупа» датчика погружена в почву, можно предположить, что участники не проделали предварительно углубление в почве, как требует протокол проекта, а попытались воткнуть датчик прямо в почву. При этом возникает сопротивление, так что кажется, что дальше втыкать нельзя, чтобы не сломать датчик. Однако у таких датчиков температуры есть одно неожиданное свойство – измерителем служит вся длина датчика. Поэтому половина датчика измеряет реальную температуру почвы на нужной глубине, а половина датчика находится в условиях тёплого наружного воздуха. В результате возникает сильное искажение результата измерения.

Такую же картину можно видеть и у других участников проекта, работавших с цифровыми датчиками температуры.

Меня очень заинтересовали. Это единственная анкета, в которой отмечено, что чем глубже, тем температура почвы выше, хотя разница небольшая. Впрочем и температура воздуха в Петербурге ниже, чем у большинства остальных участников. Вывод, который сделал учащийся с ником alice30701, совпадает с выводами, которые делали мои собственные учащиеся в стоп-кадрах прошлого года. Осенью почва быстрее остывает с поверхности, а на глубине ещё хранит тепло. Весной, наоборот, чем глубже, тем холоднее, потому что почва постепенно прогревается, начиная с поверхности. (Об этом можно прочесть в статье ниже, посвящённой анализу мартовского стоп-кадра прошлого учебного года).

Соотношение температуры воздуха и почвы. Тепловой режим почв

Теплово́й режи́м почв — совокупность и последовательность всех явлений поступления, перемещения, аккумуляции и расхода тепла в почве на протяжении определенного отрезка времени (так различают суточный и годовой тепловой режимы). Основным показателем теплового режима является температура почвы (на разных глубинах почвенного профиля). Она зависит от климата, рельефа, растительного и снежного покрова, тепловых свойств почвы.

Тепловой режим обусловлен преимущественно радиационным балансом , который зависит от соотношения энергии солнечной радиации , поглощенной почвой, и теплового излучения. Некоторое значение в теплообмене имеют экзо- и эндотермические реакции, протекающие в почве при процессах химического, физико-химического и биохимического характера, а также внутренняя тепловая энергия Земли. Однако два последних фактора оказывают незначительное влияние на термический режим почвы. Количество тепла, приходящее изнутри земного шара к поверхности почвы, составляет всего 55 кал (230 Дж)/см² в год.

Радиационный баланс изменяется в зависимости от широты местности и времени года. В тундре он равен 10-20 ккал (42-84 кДж)/см², в южной тайге — 30-40 (126—167), в черноземной зоне — 30-50 (126—209), а в тропиках превышает 75 ккал (314 кДж)/см² в год.

И величина радиационного баланса, и дальнейшее преобразование фактически поступившего в почву тепла теснейшим образом связаны с тепловыми свойствами почвы: теплоемкостью и теплопроводностью. Однако наиболее крупные изменения в тепловом режиме почв определяются различиями общеклиматических условий. чаще всего о тепловом режиме судят по её температурному режиму. Температурный режим графически изображается в виде термоизоплет — кривых, соединяющих точки одинаковых температур.

Температурный режим почв следует за температурным режимом приземного слоя, но отстает от него. Средние годовые температуры почвы возрастают с севера на юг и с востока на запад. В пределах России и сопредельных государств среднегодовая температура почвы изменяется в пределах от −12 до +20°С. Выделяются 2 области — положительных и отрицательных среднегодовых температур почвы на глубине 20 см. Геоизотерма 0°С проходит по диагонали с северо-запада на юго-восток. Область отрицательных среднегодовых температур на глубине 20 см в основном совпадает с областью распространения многолетнемерзлых пород.

Типы температурного режима почв — по классификации В. Н. Димо выделяются следующие Т. т. р. п.:

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Температура почвы

Температура влияет и на ход корневого питания у растений: этот процесс возможен лишь при условии, когда температура почвы на всасывающих участках на несколько градусов ниже температуры наземной части растения. Нарушение этого равновесия влечет за собой угнетение жизнедеятельности растения и даже его гибель.[ . ]

Температура на поверхности почвы варьирует от -49 до 64°С. В теплые месяцы (V-IX) максимальный период температуры почвы на глубинах 5-20 см варьирует от 3,4 °С в мае до 0,7°С в сентябре. Положительная температура в течение всего года наблюдается в почве с глубины 1,2 м. Средняя глубина промерзания почвы составляет 58 см (табл. 1.6).[ . ]

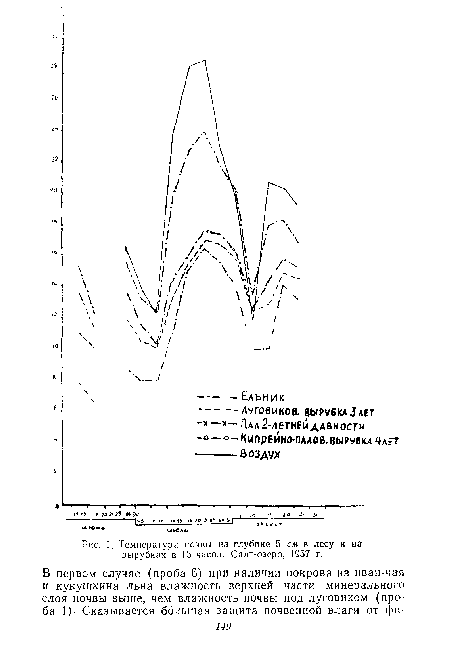

| Температура почвы на глубине 5 сл в лесу и на вырубках в 13 часов. Салт-озеро, 1957 г. |  |

Изменение температуры почвы в течение суток называется суточным ходом. Суточный ход температуры обычно имеет один максимум и один минимум. Минимум температуры поверхности почвы при ясной погоде наблюдается перед восходом Солнца, когда радиационный баланс еще отрицателен, а обмен теплом между воздухом и почвой незначителен. С восходом Солнца температура поверхности почвы возрастает, особенно при ясной погоде. Максимум температуры наблюдается около 13 часов, затем температура начинает понижаться, что продолжается до утреннего минимума. В отдельные дни указанный суточный ход температуры почвы нарушается под влиянием облачности, осадков и других факторов. При этом максимум и минимум могут смещаться на другое время (рис.4.2).[ . ]

Изменение температуры почвы в течение года называется годовым ходом. Обычно график годового хода строится по средним месячным температурам почвы. Годовой ход температуры поверхности почвы определяется в основном различным приходом солнечной радиации в течение года. Максимальные средние месячные температуры поверхности почвы в умеренных широтах северного полушария наблюдаются обычно в июле, когда приток тепла к почве наибольший, а минимальные — в январе — феврале.[ . ]

Суточный ход температуры почвы (/) и воздуха (2) в Павловске (под Ленинградом) в июне.[ . ]

Воздухообмен в почве А. Г. Дояренко определял как процесс выделения почвенного воздуха в суточном цикле изменения температуры почвы и назвал его «дыханием» почвы. Днем почва нагревается, воздух в ней расширяется и часть его вытесняется в атмосферу; ночью же при охлаждении воздух в почве сжимается и часть его захватывается из атмосферы почвой. В настоящее время под термином «дыхание» понимают выделение почвой С02. Ниже описана методика определения «дыхания» на приборе Трофимова.[ . ]

Тепловой режим почв формируется под влиянием атмосферного климата (потока солнечной радиации, условий увлажнения и континентальности и др.), а также условий рельефа, растительности и снежного покрова. Основным показателем теплового режима почвы, который характеризует ее тепловое состояние, является температура почвы.[ . ]

В летний период температура почвы с глубиной постепенно понижается. В холодном и умеренном климатах зимой, наоборот, температура почвы в верхних горизонтах ниже, чем в нижних.[ . ]

Резкие колебания температуры почвы в период ее обеззараживания также снижают радиус действия и токсичность препарата, что приводит к необходимости увеличения его норм расхода. Поэтому обеззараживание почвы карбатионом против теплолюбивых патогенных грибов при пониженной температуре (ниже 10—12°) является неперспективным.[ . ]

Вводные пояснения. Температура воздуха и почвы оказывает большое влияние на рост и развитие растений. Для некоторых из них более высокая температура почвы, чем воздуха,- является ускоряющим фактором в укоренении черенков и получении, продукции, годной к реализации, .в более короткий период. Сравнительно легко эту работу можно провести с традесканцией из семейства Коммелиновые. Это декоративно-листвен ное вечнозеленое, неприхотливое комнатное ампельное растение с плетистыми поникающими побегами, с разнообразной Окраской листьев — от светло-зеленых до сероватых и розоватых, .однотонных и пестрых.[ . ]

Электропроводность почвы зависит от содержания влаги концентрации солей С, содержания воздуха Р и температуры почвы I. При одинаковых значениях V?, Р, ( удельная электропроводность характеризует ионную активность почвы, что служит мерой засоления почв С.[ . ]

Сезонные и суточные смены температуры почвы с увеличением глубины становятся менее заметными и на некоторых, различных для разных почв и климатических зон, глубинах остаются почти неизменными. В Средней Европе, суточные и сезонные смены температуры даже на глубине всего 15 см уже незначительны; суточные колебания температуры в самые жаркие периоды лета здесь не превышают 6° С и на глубине 30 см —г 2° С. Глубина, на которой суточные колебания температуры незначительны, тем больше, чем суше климат местности и чем выше инсоляция.[ . ]

Измерение: взятый образец почвы взвешивают вместе с цилиндром; по разности массы цилиндра с почвой и без нее определяют массу образца. Зная объем цилиндра и влажность почвы, определяют плотность скелета ее. Затем вводят внутрь образца термопару. Швы дна и крышки цилиндра покрывают нитрокраской для герметичности. При определении температуропроводности мерзлой почвы цилиндр с почвой предварительно выдерживают в ультратермостате или криостате при заданной температуре. Начальная разница температуры почвы и воды со льдом в термостате должна быть не менее 20 °С.[ . ]

Суточные и годовые колебания температуры почвы вследствие теплопроводности передаются в более глубокие ее слои. Слой почвы, в котором наблюдается суточный и годовой ход температуры, называется активным слоем.[ . ]

Влияние склонов на радиацию и температуру почвы подробно анализировал Грунов [22] в Хоэнпейссенберге (Бавария). Рисунок 2.28 иллюстрирует различия в прямой и рассеянной радиации, падающей на склоны, обращенные на северо-северо-запад и юго-юго-восток, с углом наклона примерно 30°. Общие суммы больше всего отличаются зимой, когда высота солнца мала; обращенный на север склон получает только 30 % от количества радиации, получаемой обращенным на юг склоном, и почти вся радиация на первом из них является рассеянной. Связанные с этим разности температуры почвы показаны на рис. 2.29 для средних суточных значений и средних значений в 14 ч. Разность температур почвы (на глубине 50—100 см) достигает минимума зимой и летом, а максимума в переходные сезоны. Зимой снежный покров изолирует почву, и это ведет к тому, что между склонами почти нет различий. Склоны покрыты снегом с ноября по март (по апрель на северном склоне), и северный склон, кроме того, является обычно более влажным. Влияние суточного нагревания на верхний почвенный слой в 14 ч явно выражено летом.[ . ]

Для автоматического регулирования температуры почвы используют терморегулятор ПТР-02-03. Чувствительным элементом терморегулятора является полупроводниковое термосопротивление, включенное в цепь моста переменного тока. Основная погрешность шкалы при номинальном напряжении питания и температуре окружающей среды не превышает ±1°С.[ . ]

Приняты следующие градации сумм температур почв выше 1 О °С на глубине 20 см для характеристики их температурного режима субарктические (0 — 400°С); очень холодные (400— 800°С): холодные (800 — 1200 °С), умеренно холодные (1200— 1600 °С); умеренные (1600 — 2100 °С); умеренно теплые (2100 — 2700 °С); теплые (2700 — 3400 °С); очень теплые (3400 — 4400 °С); субтропические (4400—5600 °С)? субтропические жаркие (5600 — 7200 °С).[ . ]

В летний период температурный режим лесостепных почв характеризуется следующими особенностями. Прогревание почвенного профиля происходит медленно ввиду большого суточного колебания температуры воздуха, а также вследствие значительной потери тепла из почвы в ночное время в результате радиационного выхолаживания поверхностного слоя почвы. Рост температуры почвы в верхнем метровом слое продолжается до августа. К этому времени активные температуры (10° и выше) проникают в почву на глубину 0,8-1,2 м., а на глубине 2-2,5 м почва прогревается до 5°. Для летнего периода характерна значительная величина суточных колебаний температуры верхнего (пахотного) слоя почвы, однако ночные температуры не опускаются ниже физиологического оптимума и не оказывают неблагоприятного влияния на рост и развитие озимой пшеницы.[ . ]

Источником инфекции являются зараженные семена и почва, в которой патогены хорошо развиваются на растительных остатках. Интенсивному распространению корневой гнили на бобовых культурах способствует сочетание пониженной влажности (ниже 50 %) и температуры почвы 18—25 °С. Усиление заболевания наблюдается при увеличении глубины заделки семян, а также на тяжелых уплотненных почвах. При оптимальных сроках посева болезнь проявляется в меньшей степени, чем при поздних. При сильном развитии заболевания посевы изреживаются, вследствие чего недобор урожая может достигать 30 % и более.[ . ]

Отметим, что и порог развития, и сумма эффективных температур для каждого вида свои. Прежде всего они зависят от исторической приспособленности вида к условиям жизни. Так, семена клевера (умеренный климат) прорастают при температуре почвы от 0 до +1 °С, а для семян финиковой пальмы необходимо предварительное прогревание почвы до +30 °С.[ . ]

Система тепловых единиц имеет ряд ограничений. Так, температура почвы является более точным ориентиром начала роста, чем температура воздуха. На результаты могут влиять переход от дневных температур к ночным, длина дня, а также дифференцированное влияние температуры на разные фазы роста растений. Кроме того, температура выше минимальной может не оказывать выраженного влияния на рост, но в определенных пределах может действовать экспонентно, почти вдвое ускоряя многие физиологические процессы при подъеме температуры на каждые 10° С.[ . ]

По расчетам экономической эффективности дезинфекции почвы карбатионом, чистый доход от мероприятия при выращивании рассады в этом совхозе выразился в 319,25 руб. со 100 парниковых рам. В 1963 г. совхоз имени Тимирязева провел дезинфекцию почвы карбатионом в 32 двадцатирамных парниках на техническом обогреве (в которых цветная капуста в 1963 г. была поражена килой на 40—100%, при индексе болезни 29—64%). Препарат внесен 3—6 октября, температура почвы 8°, воздуха 11—13°. В четырех парниках внесен ТМТД (табл. 4).[ . ]

Для составления прогноза вначале устанавливают дату перехода температуры почвы на глубине 10 см через +1 °С, после этого суммируют ежедневно среднесуточную температуру воздуха и устанавливают даты достижения суммы температур 500, 800 и 1000 °С, фиксируют даты обильных (не менее 10 мм) теплых (при температуре не менее +12 °С) дождей. Дата таких осадков, выпавших после получения суммы температур 500 °С, будет датой начала развития грибницы ранних 1рибов, 800 — летних, 1000 (иногда 1250) — поздних. Прибавляют к дате начала развития грибницы срок развития того или иного вида. В результате определяют дату начала массового плодоношения.[ . ]

Деление на фациальные подтипы проводят с учетом суммы активных температур почвы на глубине 20 см и продолжительности периода отрицательных температур почвы на той же глубине (в месяцах). Для номенклатурного обозначения фациальных подтипов используют термины, связанные с их температурным режимом: теплые, умеренные, холодные, глубокопромерзающие и т. д.[ . ]

Характерными особенностями температурного режима серых лесных почв и выщелоченных черноземов Иркутской области, отличающими их от аналогичных почв в расположенных к западу провинциях лесостепной зоны, служат: большая продолжительность периода с отрицательными температурами в почве (6-8 месяцев), очень значительная глубина промерзания (1,5-2,5 м), малая мощность активного слоя почвы с температурой 10° и выше (0,8-1,2 м), наиболее низкие значения среднегодовой температуры почвы на глубине 0,2 м (от 1,3 до 3,7°), значительная амплитуда температуры почвы (24-30°) на глубине 0,2 м (Колесниченко, 1965, 1969).[ . ]

Для успешной перезимовки озимой пшеницы решающее значение имеет температура почвы на глубине залегания узла кущения (3 см). Как показывают результаты полевых испытаний озимой пшеницы Заларинка в 1992-1998 гг., в средние по снежности и по температурным условиям зимы температура почвы на глубине узла кущения не понижается до уровня критической для озимой пшеницы (-18, -20°) и повреждение зимующих растений бывает незначительное.[ . ]

Термометры ртутные коленчатые (Савинова) предназначены для измерения температуры почвы на глубинах 5,10,15,20 см в пределах от -10°С до +50 °С. Термометры выпускаются в комплекте из четырех штук, отличающихся длинной: 290, 350, 450 и 500мм за счет разной длины под-шкальной части. Цена деления — 0,5°С. Вблизи резервуара термометр изогнут под углом 135°. Резервуар тонирован от шкалы теплоизоляционной оболочкой, что позволяет более точно измерить температуру на глубине установки резервуара.[ . ]

Для характеристики температурного режима особое значение имеет продолжительность периода активных температур (>10 °С) в почве на глубине 20 см. Здесь расположено максимальное количество корней сельскохозяйственных и многих естественных растений. Сумма активных температур почвы на этой глубине — основной показатель теплообеспеченности почв (табл. 41).[ . ]

Основными показателями, характеризующими влияние климата на почвообразование, являются среднегодовые температуры воздуха и почвы, сумма активных температур более 0; 5; 10 °С, годовая амплитуда колебания температуры почвы и воздуха, продолжительность безморозного периода, величина радиационного баланса, количество осадков (среднемесячное, среднегодовое, за теплый и холодный периоды), степень континенталыюсти, испаряемость, коэффициент увлажнения, радиационный индекс сухости и др. Кроме перечисленных показателей, существует ряд параметров, характеризующих осадки и скорость ветра, которые определяют проявление водной и ветровой эрозии.[ . ]

Среди факторов внешней среды для растений, находящихся в состоянии зимнего покоя, важнейшее значение имеют температура воздуха и высота снежного покрова, так как их соотношение определяет температуру почвы на глубине узла кущения (3 см) — прямого показателя условий перезимовки растений. Установлено, что устойчивость озимой пшеницы к низким температурам в зимний период зависит от состояния (развития) растений, степени их закаливания в осенний период, особенностей сорта и условий минерального питания (Туманов, 1970; Куперман, 1969; Шульгин, 1967). По исследованиям И.М.Петунина (Шульгин, 1967) при хорошей закалке непереросшие растения в фазе кущения в самом начале зимы могут выдержать до -15° на глубине узла кущения, а в середине зимы до -20° (иногда и ниже). Во второй половине зимы устойчивость озимых к морозам падает, постепенно приближаясь к начальной (осенней) устойчивости. Как показали исследования А.И.Шульгина (1955) в Алтайском крае (Барнаул) критическая температура почвы на глубине узла кущения для озимой пшеницы составляет -16,-18°. При понижении температуры почвы до критической и ниже происходит повреждение узла кущения и гибель растений от вымерзания. Нормальная перезимовка озимой пшеницы протекает при понижении температуры почвы на глубине залегания узла кущения до -16°. При температуре ниже -16° создаются неблагоприятные условия дня перезимовки, а при дальнейшем понижении температуры почвы происходит повреждение узла кущения и гибель озимой пшеницы вследствие вымерзания.[ . ]

Электротермометр АМ-29 (прибор серийного выпуска) работает по мостовому принципу. Состоит из блока измерения температуры почвы в поверхностном слое и на глубине..[ . ]

Потребность объекта в тепле по данному методу выражается зависимостью между длительностью развития и средней температурой за это время. Под длительностью развития здесь понимается не только время прохождения какой-нибудь фазы, но и срок между ожидаемым моментом развития и любым фенологическим явлением, предшествующим ожидаемому. Этот срок называется межфазным периодом, или периодом. Начало периода должно легко определяться в природе, и потому для него подбирается такое явление, которое просто заметить или определить. Например, устанавливая лёт перезимовавшего поколения озимой совки, удобно за его начало считать дату перехода температуры почвы на глубине зимовки гусениц через 10 °С. Для определения начала лёта 2-го поколения яблонной плодожорки берут период, который начинается с момента лёта 1-го поколения. По данному методу концом периода всегда служит тот момент развития, который собираются прогнозировать, а началом — произвольно выбранное явление, даже не относящееся непосредственно к этому объекту. Так, можно установить связь между цветением одуванчика и лётом весенней капустной мухи и считать зацветание одуванчика началом периода.[ . ]

В первом опыте карбатион дал значительный оздоровительный эффект; во втором — эффект был меньший (табл. 2). Повышенная температура почвы в день внесения препарата (второй опыт), без сомнения, способствовала и более интенсивному развитию килы, что видно по контролю. В силу этого, а также, возможно, и большей потери газообразной активной фракции препарата эффективность карбатиона во втором опыте снизилась. Меньшая эффективность дезинфекции почвы в более поздние весенние сроки отмечалась при проведении ряда других опытов.[ . ]

Для зимнего сезона учитывают время наступления сезона [фактическая дата, отклонение от средних сро-ков (+) в Днях]; минимальную температуру почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур по декадам; дату установления и схода устойчивого снегового покрова; среднюю высоту снегового покрова за декаду; распределение снегового покрова по территории (равномерное, неравномерное); глубину промерзания почвы (средняя за декаду); наличие ледяной корки, ее толщину и продолжительность залегания (в днях); число дней с особыми явлениями за декаду — обильными снегопадами, мокрым снегом, оттепелыо, гололедом, сильным ветром.[ . ]

Масса 1000 зерновок— 0,12. 0,2 г. На одном растении образуется до 16 тыс. семян. Жизнеспособность в почве сохраняется до 5 лет. Семена могут прорастать после созревания. Оптимальные условия для прорастания на поверхности почвы создаются при периодическом ее увлажнении. При заделке семян глубже 5 см всходы не появляются. Весной метлица прорастает при температуре почвы более 5°С. Несоблюдение севооборотов, повторные посевы озимых, нарушения в обработке почвы, временный застой воды приводят к массовому засорению посевов.[ . ]

Процессы обмена почвенного воздуха с атмосферным называют аэрацией или газообменом. Газообмен осуществляется через систему воздухоносных пор почвы, сообщающихся между собой и с атмосферой. Газообмен обусловлен несколькими факторами: диффузией, изменением температуры почвы и барометрического давления, изменением количества влаги в почве под давлением осадков, орошением, испарением, влиянием ветра, изменением уровня грунтовых вод или верховодки.[ . ]

Однако в суровую зиму 1995/96 года, когда поля в первую половину зимнего периода были слабо прикрыты снегом (высота снега 7-15 см) и установились сильные морозы, температура почвы на глубине узла кущения понижалась ниже критической, что привело к повреждению и гибели опытных посевов от вымерзания.[ . ]

Радикальным приемом регулирования теплового режима в холодный период являются снежные мелиорации. Снегозадержание — одновременно важное средство накопления в почве влаги. Его широко применяют в засушливых и континентальных районах страны — на юге и юго-востоке европейской части СССР, в Западной Сибири, Северном Казахстане и других регионах, где снежный покров обычно невелик, а сильные морозы при небольшом снежном покрове могут сильно повредить посевы озимых, многолетние травы, плодово-ягодные культуры. При небольшом снежном покрове температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых (около 3 см) может достигать критических величин и вызывать повреждение или гибель растений.[ . ]

В северном полушарии больше инсолируются южные склоны. Так, например, наблюдения, проведенные В. Р. Волобуевым (1963) в Батумском ботаническом саду, показали, что разница в температуре почвы на склонах южной и северной экспозиции в октябре составляла 8°С.[ . ]

Вследствие недостатка тепла на севере наиболее плодородными и для сельскохозяйственных растений и для древесных пород часто являются не самые богатые по содержанию зольных элементов тяжелые почвы, а наиболее теплые супеси или легкие суглинки. Здесь, на тяжелых почвах, деревья нередко снижают энергию своего роста также и потому, что корневая их система не может вследствие низкой температуры почвы подать в ствол нужное количество воды на транспирацию.[ . ]

Количество сеянцев ели, взятых с корнями, для определения воздуш-но-сухой массы на сильно отененной части было взято 4, а на слабо отененной—17. Но Турский и Никольский и не ставили своей целью дать количественное выражение степени светолюбия сосны и ели. Задача их опыта лежала в другой плоскости: они просто проверяли целесообразность давнего практического приема отенения гряд питомника щитами, а опыт попутно показал то, что сосна более светолюбива, чем ель, и потому сильнее ели ухудшает рост при сильном отенении.[ . ]

Парники на техническом обогреве, в которых выращивали рассаду сорта Московская поздняя, не были своевременно отключены от нагревательной системы (из-за огурцов, посеянных в отдельных парниках). В результате в конце апреля — начале мая температура почвы поднималась до 20° и выше. Подобное нарушение агротехники, без сомнения, сказалось на усилении болезни: из 17 парников в 8 было поражено черной ножкой до 15% рассады, в 6 — до 30% и в 3 — до 36%. К сожалению, в этом опыте не было контрольных парников.[ . ]

Однако существует опасность повреждения и гибели озимой пшеницы в начале весны, при выходе из перезимовки, когда ослабленные и в значительной мере утратившие закальсу растения в период возврата холодов не выдерживают резких длительных понижений температуры почвы (до -7, -10°) в зоне узла кущения.[ . ]

Комплексная структура сообществ зависит от чередования определенных условий среды, воздействия человека и особенностей роста самих растений. Но даже в моновидных ценозах выражена неоднородность растительного покрова, обусловленная неоднородностью рельефа и литогенной основы. Поскольку почвы являются зеркалом, отображающим состояние ландшафта, то в первую очередь нами было проведено сравнительное изучение температуры почв в зоне наиболее активного протекания обменных процессов (30-сантиметрового слоя почвы) и температуры приземного слоя воздуха с помощью психрометра на высоте 1.0 м, одновременно на участках с различным показателем КТП. В результате исследований (по 100 замеров на каждом участке за сезон) установлены статистически достоверные различия в температуре почвы участков с повышенным и пониженным КТП в течение периода наблюдений (июль — сентябрь 2004 г). Полученные результаты позволяют сделать предварительный вывод о том, что на территориях с повышенным конвективным тепловым потоком выше температура почвы на исследованной глубине. Различия составляют 1-1.5°С, что, безусловно, должно оказывать влияние на многие стороны функционирования лесных биогеоценозов.[ . ]

Источник