презентация Тепловые свойства почвы

Определение влияния теплового режима на интенсивность происходящих в почве биологических, химических, физических и биохимических процессов, на рост и развитие растений. Характеристика агротехнических приемов для регулирования теплового режима почв.

Нажав на кнопку «Скачать архив», вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.

Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.

Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку «Скачать архив»

| Рубрика | Биология и естествознание |

| Вид | презентация |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 10.01.2017 |

| Размер файла | 1,2 M |

Подобные документы

Факторы формирования теплового режима грунта. Характерные особенности теплового режима систем сбора тепла грунта как объекта проектирования тепловых насосов грунт-вода. Понятие периода покоя у растений, его виды и признаки окончания. Сущность фитоценоза.

контрольная работа [20,7 K], добавлен 10.09.2010

Характеристика микробиологических и физических стимуляторов и их роль в жизнедеятельности растений. Биологические особенности подсолнечника, характеристика семян сорта «Пионер». Определение влияния стимуляторов на прорастание, рост и развитие семян.

курсовая работа [172,8 K], добавлен 13.09.2015

Характер и направления процессов, происходящих в глубинах Мирового океана, их глобальном изменении окружающей среды. Циркуляция углерода за счет физических и химических, биологических процессов. Модель глобального круговорота углекислого газа в воде.

реферат [107,2 K], добавлен 14.12.2014

Тепловой режим местообитаний и растительного покрова. Влияние экстремальных температур на рост и развитие растений. Температурные параметры цветения и плодоношения, прорастания семян. Термопериодизм и фенологические особенности действия теплового фактора.

презентация [250,5 K], добавлен 19.07.2015

Изучение физико-химических и биологических процессов почвообразования, пространственно-временной организации почв. Методы определения микробной биомассы почвы. Оценка содержания микробной биомассы и газопродукционной активности чернозема разных экосистем.

отчет по практике [3,6 M], добавлен 16.05.2016

Клеточные основы роста растений. Рост тканей в зависимости от её специфичности. Процесс превращения эмбриональной клетки в специализированную (дифференциация). Основные части побега. Особенность роста листа однодольных растений. Морфогенез корня.

курсовая работа [90,0 K], добавлен 23.04.2015

Индивидуальное развитие организма от зиготы до естественной смерти. Процесс необратимого новообразования структурных элементов, сопровождающийся увеличением массы и размеров организма. Влияние экологических факторов на рост и формообразование растений.

курсовая работа [96,0 K], добавлен 05.06.2011

Источник

Презентация на тему: Типы почвенных режимов

Типы почвенных режимов

Тепловой режим Тепловой режим Почвы длительный период (апрель — декабрь) имеют положительные температуры по всему профилю. Замерзание их начинается с декабря, а иногда даже с января и охватывает слой до глубины 50—70 см. К началу полевых работ (апрель) почвы целиком оттаивают. В отдельные годы в центральных и западных провинциях зимой наблюдается периодическое оттаивание и замерзание верхнего слоя почвы

Существенно отличается тепловой режим почв сибирских провинций, где развиты фациальные подтипы умеренные длительно промерзающие (Западная Сибирь), умеренно холодные длительно промерзающие (Средняя Сибирь) и холодные длительно промерзающие (Забайкалье). Существенно отличается тепловой режим почв сибирских провинций, где развиты фациальные подтипы умеренные длительно промерзающие (Западная Сибирь), умеренно холодные длительно промерзающие (Средняя Сибирь) и холодные длительно промерзающие (Забайкалье).

Меньший снеговой покров, суровые морозы длительных зим приводят к глубокому промерзанию почв и медленному их оттаиванию. К началу полевых работ (май) нижние горизонты еще сохраняют отрицательные температуры; здесь часто наблюдаются поздние весенние и раннеосенние заморозки. В Забайкалье почвы ежегодно промерзают до горизонта многолетней мерзлоты (3,5—4 м), которая здесь распространена повсеместно Меньший снеговой покров, суровые морозы длительных зим приводят к глубокому промерзанию почв и медленному их оттаиванию. К началу полевых работ (май) нижние горизонты еще сохраняют отрицательные температуры; здесь часто наблюдаются поздние весенние и раннеосенние заморозки. В Забайкалье почвы ежегодно промерзают до горизонта многолетней мерзлоты (3,5—4 м), которая здесь распространена повсеместно

Воздушный режим Воздушный режим Воздушный режим почвы — это совокупность всех явлений поступления воздуха в почву, его передвижения в почве и расхода, а также явлений обмена газами между почвенным воздухом, твердой и жидкой фазами, потребления и выделения отдельных газов живым населением почвы. Все эти явления находят отражение в изменении содержания и состава почвенного воздуха во времени.

Воздушный режим почв характеризуется обычно суточной, сезонной, годовой и многолетней динамикой O2 и СO2. Динамика CO2 и O2 связана с жизнедеятельностью почвенных животных, микроорганизмов и растений, а также газообменом почвы с атмосферным воздухом. Воздушный режим почв характеризуется обычно суточной, сезонной, годовой и многолетней динамикой O2 и СO2. Динамика CO2 и O2 связана с жизнедеятельностью почвенных животных, микроорганизмов и растений, а также газообменом почвы с атмосферным воздухом.

На долю корней растений приходится только около 1/3 общего потока CO2 из почвы. Суточная и сезонная динамика эмиссии CO2 с поверхности почвы. Интенсивность дыхания почвы в течение суток связана, как правило, с ходом температуры почвы и биологической активностью микроорганизмов. Характерны дневные и вечерние максимумы выделения CO2 почвой. На долю корней растений приходится только около 1/3 общего потока CO2 из почвы. Суточная и сезонная динамика эмиссии CO2 с поверхности почвы. Интенсивность дыхания почвы в течение суток связана, как правило, с ходом температуры почвы и биологической активностью микроорганизмов. Характерны дневные и вечерние максимумы выделения CO2 почвой.

Водный режим Водный режим

В целинных серых суглинистых и глинистых почвах под лесом преобладает периодически промывной тип водного режима, в легких по гранулометрическому составу — промывной. При распашке целинных лесных серых почв их водный режим изменяется. Промывание пахотных почв талой и дождевой водой происходит неежегодно. Серые почвы, залегающие на нижних частях малодренированных склонов, в весеннее и осеннее время переувлажняются, в результате сокращается продолжительность вегетационного периода растений. В целинных серых суглинистых и глинистых почвах под лесом преобладает периодически промывной тип водного режима, в легких по гранулометрическому составу — промывной. При распашке целинных лесных серых почв их водный режим изменяется. Промывание пахотных почв талой и дождевой водой происходит неежегодно. Серые почвы, залегающие на нижних частях малодренированных склонов, в весеннее и осеннее время переувлажняются, в результате сокращается продолжительность вегетационного периода растений.

Источник

Тепловой режим почвы

Тепловой режим почвы. Источники тепла : лучистая энергия солнца (инфракрасное излучение); биохимические процессы разложения органических веществ. Гигиеническое значение: Высокая температура почвы способствует повышению интенсивности б/х процессов разложения органических веществ и самоочищению почвы; размножению и сохранению микроорганизмов; низкая температура – наоборот. Глубина промерзания почвы в РМЭ в зависимости от климатических районов составляет от 1 м (юго-западные) до 1,8 м (северо-восточные). Фундаменты под наружные стены и инженерные коммуникации (водопровод, отопление, канализация) прокладывают на 15 — 20 см ниже глубины промерзания почвы.

Слайд 7 из презентации «Гигиена почвы»

Размеры: 720 х 540 пикселей, формат: .jpg. Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как. ». Скачать всю презентацию «Гигиена почвы.pptx» можно в zip-архиве размером 1596 КБ.

Похожие презентации

«Почва» — Растения животные. Образование почвы. Песок глина. Заглянем внутрь. Песок. Состав почвы. Солнце, вода, ветер. Почвенная карта мира. Соли. Перегной. Бактерии. Мхи лишайники. Тема исследования – ПОЧВА План исследования: Почвенная карта Свердловской области. Глина. Образование почвы Состав почвы Типы почв.

«История развития тепловых двигателей» — История изобретения и развития тепловых двигателей. Классификация тепловых двигателей. Тепловой двигатель состоит. Паровые турбины. Современные турбины. Заполни диаграмму. Паровые машины. Шкала шумового загрязнения. Способы ликвидации вредных воздействий тепловых двигателей. Двигатели внешнего сгорания 1.Паровая машина 2.Паровая и газовая турбина.

«Урок Почва» — Физкультминутка. Водоросли. Моховой ковёр в лесу. Что используют растения для питания? Всё ль на месте, Всё ль в порядке, Ручка, книжка и тетрадка? Листья. Плодородие; поглощение воды. Плод с семенами. Перегной; песок; глина. Проверка домашнего задания. Мы немного отдохнём, Встанем, глубоко вздохнём.

«Обитатели почвы» — А люди сказали: «Земля, чтобы жить!». Жужелица. Мокрицы. Стафилин. Ведро картошки в чудесной кладовой превращается в двадцать ведер. Мокрица. Обитатели почвы. Крот. Многоножка. Есть на Земле чудесная кладовая. Ботинки сказали: «Земля, чтоб ходить». А. Тетерин. Клещи. Дождевой червь. Сказала лопата: «Земля, чтобы рыть».

«КПД тепловых двигателей» — Первый паровоз, двигавшийся по рельсам был создан в 1804 году Тревитиком. План урока: Испытания паровоза начались в августе 1834 года. А. Эйнштейн. История изобретения паровых машин. Решение задач. КПД теплового двигателя. Достижения науки и техники в строительстве паровых турбин. Тепловые двигатели.

«Закон сохранения энергии тепловых процессов» — Приведите примеры. Проект № 2 «Отопление и обогрев». Газообразное топливо отличается выделением большого количества энергии на 1 кг горючего топлива. Проект № 3 «Приготовление пищи». Проект № 6 «Тепловые механизмы и двигатели». Работа тепловых машин связана с потреблением различных видов энергии. В своей жизни мы постоянно встречаемся с разнообразными двигателями.

Источник

Презентация на тему Тепловые свойства и тепловой режим почв

Презентация на тему Презентация на тему Тепловые свойства и тепловой режим почв, предмет презентации: Биология. Этот материал содержит 24 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Презентация на тему : «Тепловые свойства и тепловой режим почв»

Подготовил : студент гр. ТО-1411 Сервирог Прохор

Виляние теплового режима

Основной источник тепла в почве – лучистая солнечная энергия, которая поглощается поверхностью почвы и превращается в тепловую энергию и только в незначительной степени внутреннее тепло Земли и теплота, выделяющаяся при окислительных процессах и разложении органических веществ.

Виляние теплового режима

Тепловой режим почвы совместно с водным и воздушными режимами оказывает большое влияние на:

почвообразовательный процесс – скорость выветривания минералов, растворение минеральных веществ и газов, контролирует фазовые переходы в системе почва – почвенный раствор – почвенный воздух;

плодородие почвы – численность и активность микроорганизмов, процессы минерализации, гумификации и другие биохимические процессы;

жизнедеятельность и продуктивность растений – прорастание семян, развитие корневой системы, скорость поступления питательных элементов и воды, ростовые процессы, транспирация воды.

Оптимальная температура для большинства биохимических процессов почвы 25 – 30 °С.

Тепловые свойства почв

Тепловое состояние почвы характеризуется показателями температуры ее генетических горизонтов. Совокупность свойств, обусловливающих способность почв поглощать и перемещать в своей толще тепловую энергию, называются тепловыми свойствами.

К ним относятся:

теплопоглотительная способность (теплопоглощение)

теплоемкость

теплопроводность

Теплопоглощение и альбедо

Теплопоглощение – способность почвы поглощать лучистую энергию Солнца, характеризуется величиной альбедо.

Альбедо – количество солнечной радиации, отраженное поверхностью почвы по отношению к общей солнечной радиации, достигающей поверхности почвы, выраженное в %. Чем меньше альбедо, тем больше поглощает почва солнечной радиации.

Альбедо зависит от:

цвета;

влажности ;

структурного состояния;

содержания гумуса;

выровненности поверхности почвы;

растительного покрова.

Теплопоглощение и альбедо

Высокогумусированные почвы имеют темную окраску. Поэтому ими поглощается энергии на 10 – 15 % больше, чем светлоокрашенными.

По сравнению с песчаными почвами глинистые имеют большую теплопоглотительную способностью.

Сухие почвы отражают лучистую энергию на 5 – 11 % больше, чем влажные, бесструктурные с гладкой поверхностью отражают лучи больше, чем оструктуренные с шероховатой поверхностью.

Почвы участков, имеющих наклон к югу, поглощают солнечного тепла больше, чем почвы склонов, обращенных на север. Растительный покров, наоборот, уменьшает теплопоглощение.

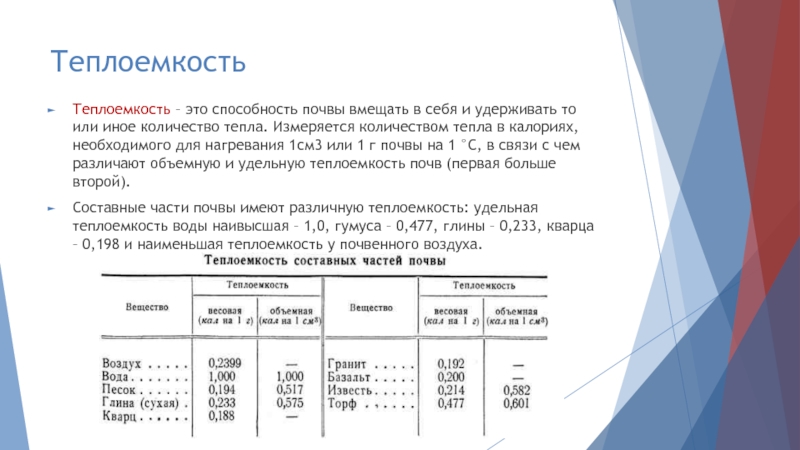

Теплоемкость – это способность почвы вмещать в себя и удерживать то или иное количество тепла. Измеряется количеством тепла в калориях, необходимого для нагревания 1см3 или 1 г почвы на 1 °С, в связи с чем различают объемную и удельную теплоемкость почв (первая больше второй).

Составные части почвы имеют различную теплоемкость: удельная теплоемкость воды наивысшая – 1,0, гумуса – 0,477, глины – 0,233, кварца – 0,198 и наименьшая теплоемкость у почвенного воздуха.

Следовательно, теплоемкость почвы зависит от:

минералогического состава;

гранулометрического состава;

пористости и содержания воды и воздуха;

содержания органического вещества.

По характеру теплоемкости почвы делят на «теплые» и «холодные». Песчаные и супесчаные почвы менее влагоемки, поэтому быстрее прогреваются, их называют «теплыми» почвами. Весной такие почвы становятся пригодными для обработки на 2 – 3 недели раньше, чем почвы суглинистые. Глинистые почвы содержат больше воды, на нагревание которой требуется много тепла, вследствие чего их называют «холодными». В случае одинакового механического состава влажная почва более теплоемкая и холодная, чем сухая; богатая органикой более теплоемка и холоднее минеральной. Самые холодные торфяные почвы, так как содержат много воды и состоят из органического вещества (оказывают влияние на климатические условия прилегающей местности).

Теплопроводность – это способность почв проводить тепло от более нагретых слоев к более холодным. Измеряется количеством тепла в калориях, которое проходит за 1 с через 1 см2 слоя почвы толщиной 1 см.

Она зависит от:

минералогического и гранулометрического состава;

содержания воздуха и влажности;

плотности почвы;

теплопроводности составных частей почвы.

Чем крупнее механические элементы, тем больше теплопроводность. Так, теплопроводность крупнозернистого песка при одинаковой пористости и влажности в 2 раза больше, чем фракции крупной пыли.

Наименьшей теплопроводностью обладает воздух, затем – гумус, несколько лучшей – вода, наибольшей – минеральная часть почвы.

По теплопроводности твердая фаза почвы примерно в 100 раз превышает воздух, в 28 раз воду. Поэтому рыхлая, сухая, высокогумусированная почва имеет более низкий коэффициент теплопроводности, чем плотная, влажная, с небольшим количеством гумуса, тем хуже она проводит тепло, т.е. тем длительнее удерживается в ней аккумулированная солнечная теплота.

Тепловой режим почв

Совокупность явлений поступления, переноса, аккумуляции и отдачи тепла называется тепловым режимом почвы. Он формируется под влиянием климата (потока солнечной радиации, условий увлажнения, континентальности и др.), а также условий рельефа, растительности и снежного покрова. Основным показателем теплового режима почвы, который характеризует ее тепловое состояние, является температура почвы.

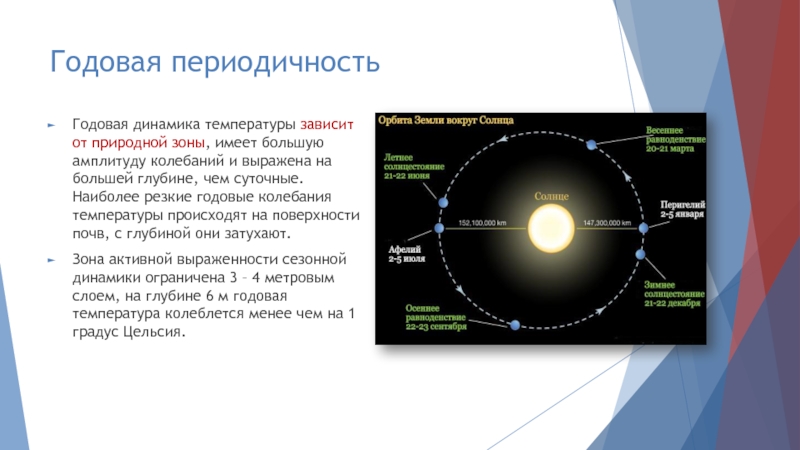

Температура почвы определяется притоком солнечной радиации и тепловыми свойствами самой почвы. В связи с суточной и годичной цикличностью в поступлении радиации Солнца для температуры почвенного профиля характерна суточная и годовая периодичность.

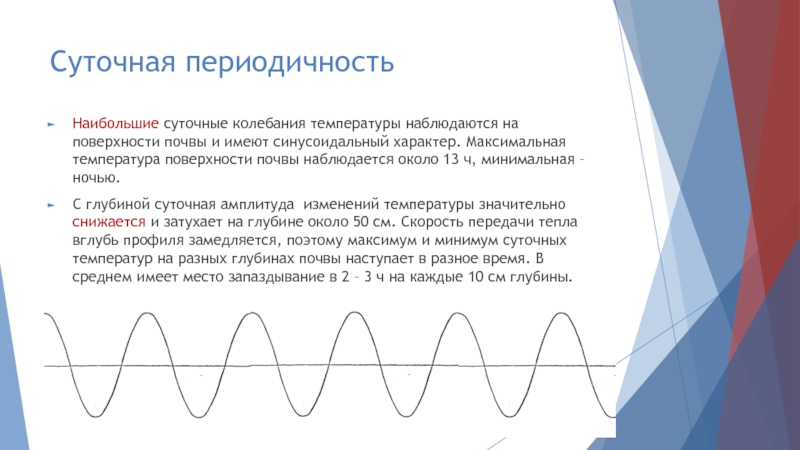

Наибольшие суточные колебания температуры наблюдаются на поверхности почвы и имеют синусоидальный характер. Максимальная температура поверхности почвы наблюдается около 13 ч, минимальная – ночью.

С глубиной суточная амплитуда изменений температуры значительно снижается и затухает на глубине около 50 см. Скорость передачи тепла вглубь профиля замедляется, поэтому максимум и минимум суточных температур на разных глубинах почвы наступает в разное время. В среднем имеет место запаздывание в 2 – 3 ч на каждые 10 см глубины.

Годовая динамика температуры зависит от природной зоны, имеет большую амплитуду колебаний и выражена на большей глубине, чем суточные. Наиболее резкие годовые колебания температуры происходят на поверхности почв, с глубиной они затухают.

Зона активной выраженности сезонной динамики ограничена 3 – 4 метровым слоем, на глубине 6 м годовая температура колеблется менее чем на 1 градус Цельсия.

Годовой ход температуры характеризуется проявлением двух периодов: летнего с потоком тепла от верхних горизонтов к нижним (период нагревания почвы) и зимнего – с потоком тепла от нижних к верхним (период охлаждения почвы).

В умеренных широтах максимум среднесуточной температуры поверхности почвы наблюдается обычно в июле – августе, а минимум – в январе – феврале. Летом самая высокая температура отмечается в верхних горизонтах, с глубиной она снижается; зимой верхние горизонты имеют наименьшую температуру, а с глубиной она повышается. Вследствие инерционности теплопереноса в почвенной толще установление максимальной температуры почв отстает от максимума температур воздуха (на глубине 3 м максимум устанавливается на несколько месяцев позже, чем на поверхности).

Большое влияние на годовое изменение температуры почвы оказывает растительность, она предохраняет поверхность почвы от резких колебаний температуры.

В районах с холодными зимами и выпадением снега значение для формирования температурного режима имеют промерзание почвы, мощность и длительность сохранения снежного покрова (чем он мощнее, рыхлее и чем длительнее сохраняется, тем больше утепляет почву и снижает глубину ее промерзания).

Почва начинает замерзать при температуре несколько ниже 0 °С, поскольку в почвенном растворе всегда содержатся растворимые вещества, понижающие температуру замерзания. Под снегом почва промерзает на незначительную глубину, а в бесснежные зимы или при сдувании снега ветром почва может промерзать на глубину 0,7 – 0,9 м и более. Вот почему снегозадержание проводят не только для накопления влаги в почве, но и для сохранения тепла.

Растительный покров, задерживая и накапливая снег, резко ослабляет промерзание почвы. На наименьшую глубину почва промерзает в лесу и среди лесных и кустарниковых насаждений.

Рельеф влияет на приток солнечной радиации, накопление снега и увлажнение почвы. Поэтому наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается на выпуклых формах рельефа, наветренных склонах, где сдувается снег. В понижениях (лощинах, западинах) глубина промерзания почв наименьшая. Почвы северных склонов промерзают более глубоко, южные – на меньшую глубину.

Систематика тепловых режимов почвы

Каждый почвенный тип в соответствии с зональностью поступления солнечной радиации, распространением растительности характеризуется определенным температурным режимом. В настоящее время принята следующая систематика тепловых режимов почвы:

мерзлотный тип — характерен для территорий с многолетней мерзлотой, где среднегодовая температура профиля почвы отрицательная, преобладает процесс охлаждения.

длительно сезоннопромерзающий тип — характерен для областей, где преобладает положительная среднегодовая температура почвенного профиля, длительность промерзания не менее 5 месяцев.

сезоннопромерзающий тип — отличается положительной годовой температурой; вечная мерзлота отсутствует, промерзание почвы продолжается не более 4 – 5 мес.

непромерзающий тип — имеет положительную среднегодовую температуру по профилю, промерзание почв не проявляются даже в самый холодный месяц. Наблюдается в областях субтропических, тропических поясов, теплая европейская часть умеренного пояса.

Регулирование теплового режима почв

Регулирование теплового режима имеет важное значение для обеспечения оптимальных условий роста растений. Улучшение теплового режима почв основывается на осуществлении приемов, регулирующих приток солнечной радиации, и приемов, ослабляющих или повышающих ее потери за счет теплоотдачи в атмосферу. В летнее время в северных районах с повышенным увлажнением почв и меньшим притоком солнечной радиации эти мероприятия преследуют цель повышения температуры почвы, в южных засушливых – понижение.

Приемы регулирования теплового режима почв

Различают агротехнические, агромелиоративные и агрометеорологические приемы регулирования теплового режима почв.

К агротехническим приемам относят — прикатывание, гребневание, оставление стерни, мульчирование;

К агромелиоративным – орошение, осушение, лесные полосы, борьбу с засухой;

К агрометеорологическим – борьбу с заморозками, меры по снижению излучения тепла из почвы и др.

К приемам, регулирующим приток солнечного тепла к поверхности почвы, относятся затенение почвы растительностью, мульчей, рыхление и прикатывание поверхности почвы, гребневые и грядковые посевы.

Гребневание способствует лучшему прогреванию почвы, усиливает теплообмен воздуха с почвой, повышает устойчивость растений к заморозкам. Прикатывание повышает среднесуточную температуру на 3 – 5°С в 10 см слое, залегающем ниже уплотненной прослойки. Мульчирование поверхности почвы торфом, соломой и другими материалами широко применяют для регулирования температуры почвы, особенно в овощеводстве.

Белое покрытие применяют для снижения избыточного нагревания почвы и, наоборот, темные материалы (черная бумага, темная торфяная крошка) способствуют большему притоку тепла. Любое мульчирующее покрытие заметно снижает испарение, а следовательно, и расход тепла. При мульчировании сглаживаются суточные колебания температуры почвы. Органические удобрения повышают температуру почвы.

Рыхление поверхностного слоя способствуют более быстрому обмену тепла в почве. Шероховатая поверхность обработанной почвы днем сильнее поглощает солнечную энергию, но ночью больше ее и излучает по сравнению с плотной поверхностью.

Рыхление почвы увеличивает ее теплопроводность и уменьшает альбедо. Этот прием способствует снижению температуры почвы днем и сохранению тепла ночью.

Зависимость теплового режима от водного

Все агромелиоративные мероприятия, изменяющие водный режим, так или иначе меняют и температурный режим почв. В южных районах орошение предохраняет почву от перегрева. В северных районах для более интенсивного прогревания почв весной используют дренаж почв. Осушение торфяных почв приводит к повышению температуры верхних горизонтов в дневные часы летом и несколько снижает ночью по сравнению с неосушенными почвами.

В районах северного земледелия при осушении торфяных почв заметно ухудшается их прогревание в весенне-летний период, так как улучшается аэрация и снижается теплопроводность. Поэтому на некоторой глубине осушенных почв длительно сохраняются мерзлотные прослойки, что замедляет развитие активных микробиологических процессов.

Температура почвы определяется притоком солнечной радиации и тепловыми свойствами самой почвы.

Тепловой режим почвы оказывает влияние на:

почвообразовательный процесс

плодородие почвы

3жизнедеятельность и продуктивность растений

Теплопоглощение – способность почвы поглощать лучистую энергию Солнца, характеризуется величиной альбедо.

Альбедо – количество солнечной радиации, отраженное поверхностью почвы по отношению к общей солнечной радиации, достигающей поверхности почвы, выраженное в %.

Теплоемкость – это способность почвы вмещать в себя и удерживать то или иное количество тепла. Измеряется количеством тепла в калориях, необходимого для нагревания 1см3 или 1 г почвы на 1 °С

Теплопроводность – это способность почв проводить тепло от более нагретых слоев к более холодным.

Источник