Почва – борьба с бактериями в почве, улучшение почвы

Чем опасен неявный мусор?

Если соблюдать осторожность в обращении с почвой, чередовать культуры, она сама будет справляться с возникающими токсичными веществами и вредными бактериями. Например, токсичные вещества неизбежно возникают при распаде и гниении корней, листьев и стеблей. Если почва здорова, процесс этот происходит естественно. Проблема может возникнуть, если вдруг увеличится количество растительной массы, которую ей нужно переработать.

Поэтому, выкорчевывая деревья, срезая лишние ветви, обрезая и удаляя кустарники, выносите с участка все веточки и корни, щепки и другие остатки.

Кроме того, в почве могут оседать пыль и гарь, выхлопные газы и выбросы предприятий. Ясно, что недопустимо устраивать участок рядом с объектами, выделяющими такие отходы. Всем этим будут наполняться плоды и листва растений, яд распределится в самых аппетитных ломтиках, и употреблять их в пищу будет небезопасно.

Как бороться с болезнетворными бактериями в почве?

Если вы заметили, что один и тот же вид растений на участке постоянно болеет, нет смысла опрыскивать пораженные стебельки и листья из года в год. Вредоносный источник гнездится в почве, и нужно оградить от заражения семена. Тогда и само растение вырастет здоровым.

Самое простое средство – марганцовокислый калий, разведенный в воде (на 100 мл воды – 1 г). Замочите в нем семена на полчаса, хорошенько промойте водой.

Еще один рецепт: в литре воды растворите 1 г кристалликов марганцовки, 0,2 г борной кислоты, 1 г медного купороса (“синего камня”).

Не путайте болезнетворные бактерии с бактериальными удобрениями. Последние как раз и призваны улучшать свойства почвы, это своеобразный “йогурт” для нашего участка. О таких удобрениях (нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин) речь пойдет в другом разделе.

Выясните причину болезни. Стоит задуматься над этим, ведь грибки и голод насекомых – не причины, а следствие ослабленности.

Можно провести параллель с человеческим здоровьем: микроорганизмов вокруг нас миллионы, но “подхватывают” их только люди с ослабленным иммунитетом. Можно бороться с насморком, а можно укрепить организм целиком.

Так же и растения. Старайтесь смотреть “глубже”, раньше предпринимать меры по укреплению, закаливанию растения.

Есть ли безопасные способы обеззараживания почвы?

Существует древний способ обеззараживания почвы. Он хорошо знаком вам наряду с другими мерами по улучшению состояния участка. Это глубокая отвальная вспашка, когда пласт земли переворачивается.

Но, как и все экстремальные меры, этот способ обработки почвы уместен не чаще одного раза в пятилетку. Итак, вместо того чтобы перекапывать, организуйте вспашку участка плугом.

Болезнетворные бактерии, процветающие в верхнем слое почвы, погибнут без доступа воздуха и света.

Есть и еще один простой и действенный способ. Давно известно, что большое количество навозного компоста угнетает болезнетворные грибки и бактерии. Происходит это благодаря тому, что в навозном компосте помимо питательных веществ есть природные антибиотики.

Каковы простые способы обеззараживания семян?

Самое простое обеззараживание семян – обработка 1%-ным раствором марганцовки – или 1 г вещества на полстакана воды. В течение 20 минут семена держат в растворе, а потом тщательно промывают в чистой воде. Семена помидоров можно обработать чистым соком алоэ, поместив их в него на сутки. После сока алоэ промывка не требуется. Перед выделением сока алоэ выдерживают длительное время в холодильнике.

Среди множества рецептов растворов для обеззараживания семян есть и совершенно аптечные.

Например, валериана поможет не только человеку. Ее настой хорош для семян цикория, сельдерея, огурцов, томатов, моркови, сладкого перца, тыквы и лука. Хорошенько просушите и проветрите их перед посадкой, иначе грядки будут раскопаны котами.

В настое аптечной ромашки обработайте семена хрена, фасоли, гороха, капусты и редиса.

А такой богатый дубильными веществами препарат как кора дуба может пригодиться в качестве настоя семенам бобов и салатов.

Для обработки семян в настое растений заверните их в лоскут ткани и держите около получаса. Фасоль реагирует моментально: ей достаточно 15 минут – и в грядку!

Что такое термическая обработка почвы?

Это – радикальный метод. В старину термическая обработка почвы заключалась в сжигании стерни. Людям, живущим в районах, где поля на виду, не раз приходилось видеть подобные “маленькие пожары”. Смысл этого действия в том, что с помощью огня почва стерилизуется, в ней погибают и вредители, и болезнетворные бактерии, и семена сорной травы

Стоит повторить, что это – радикальный метод. И что наравне с болезнетворными, в почве погибают и полезные бактерии и насекомые. Правда, полезные бактерии и восстановятся быстрее вредных. Поэтому “для профилактики” делать этого не стоит. У хорошего хозяина вредные насекомые не водятся, трава сорной не считается, а почва здоровая.

Если же участок совсем запущен, попробуйте прибегнуть к термической обработке. Чаще всего в этом нуждается почва в теплице. Покройте землю тонким слоем соломы и сожгите ее, соблюдая меры безопасности.

Исправляем кислотность

В зависимости от степени кислотности внесите в почву известь. При очень кислой реакции почвы на легкосуглинистой вносят 650-800 граммов на квадратный метр известковой муки или мела, а если у вас жженая или негашеная известь – 400-500 г на м 2 .

При слабокислой реакции внесите соответственно 200-250 г/м 2 и 150-200 г/м 2 . Еще кислотность почвы снижает зола. На сильнокислых почвах ее можно вносить до 400-500 г/м 2 , на слабокислых – не более 100-200 г/м 2 .

Для облегчения вашей работы напомним, что в десятилитровом ведре помещается 6 кг извести и 5 кг золы.

Борясь с кислотностью почвы, вы тем самым уменьшите и количество сорняков, предпочитающих кислую среду.

Источник

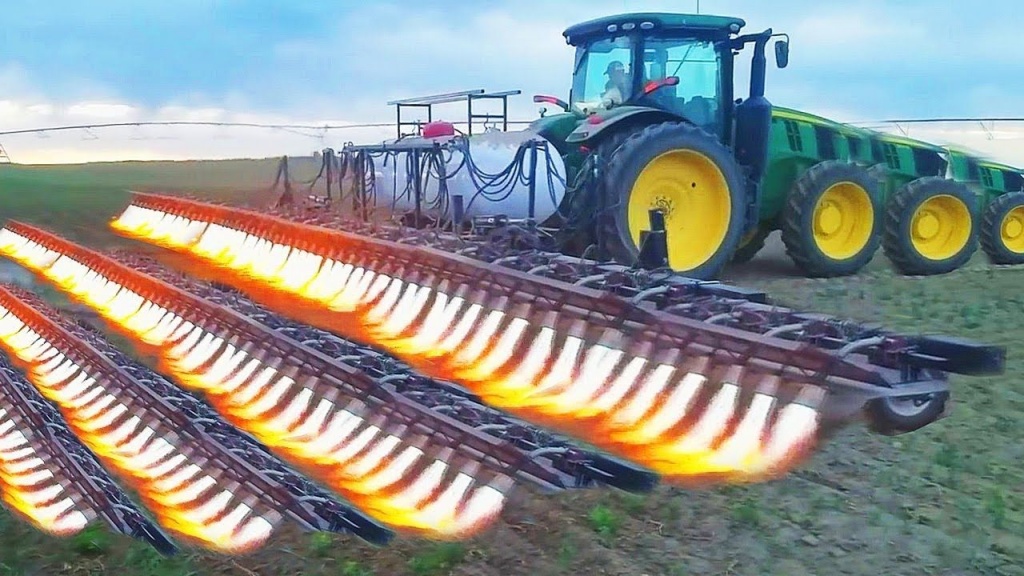

Огненные культиваторы. Что это за чудо?

В последнее время в Соединенных штатах и в европейских странах, в рамках производства органической продукции современные аграрии все чаще применяют для борьбы с сорняками, так называемые огненные культиваторы. Дело в том, что органическое земледелие не приемлет использование ядохимикатов в любом виде, поэтому прополка посевов осуществляется либо вручную, с применением рабочих рук, либо механическим способом при помощи различных культиваторных устройств.

Давно известно, что термическая обработка почвы – это достаточно эффективное средство борьбы с сорняками, болезнетворными бактериями и вредителями, поэтому обработка грунта горячим паром применялась земледельцами издавна, а вот огненные культиваторы, работающие на природном сжиженном газе, впервые появились лишь в тридцатых годах прошлого века.

С появлением «огнеметов» производители сельскохозяйственных растений получили в руки уникальный инструмент, позволяющий защищать от сорняков и вредителей соевые, бобовые, кукурузу, люцерну и прочие культуры. Дело в том, что скапливающаяся в клетках сорных растений влага, под воздействием открытого огня нагревается до такой степени, что просто разрывает внутриклеточные перегородки. Растение не горит, как бы закипает изнутри, при этом точка роста уничтожается, и сорняки гибнут.

Увы, в свое время, данная технология не была оценена по достоинству, поскольку в ту пору аграрии свято верили в великую силу ядохимикатов, как панацею от всевозможных бед. В итоге слепая вера победила здравый смысл. Сегодня уже очевидно, что химическая обработка не всегда эффективна и наносит невосполнимый вред окружающей среде, ухудшая при этом качество готовой продукции.

Тем не менее, применение огненных культиваторов имеет ряд особенностей. Например, у кукурузы, ключевые точки роста и метелки на початках хорошо защищены, поэтому растение не боится открытого огня, с другими культурами ситуация более сложная.

В настоящее время оборудование для термообработки почвы выпускается в Соединенных штатах, Великобритании, Голландии, Швеции, Дании, Германии. Наконец-то обратили внимание на данные агрегаты и украинские производители сельскохозяйственной техники, поскольку на выставке «Агро 2018» компанией «А3Тех» был представлен первый отечественный 12-рядный огненный культиватор.

По заявлению изготовителей данная машина способна сэкономить аграриям до 80% затрат на химические средства защиты растений. Стоимость оборудования составляет около 260 000 гривен.

Расход топлива у огненного культиватора варьируется от 20 до 60 литров на гектар, при этом он способен работать при любой погоде и может производить как предпосевную, так и финальную обработку поля. Использует агрегат природный газ пропан-бутан, который выходит из форсунок под давлением. При этом температура пламени может регулироваться и составлять от 1100° до 1800°С.

Открытый огонь действует на сорные растения в течение доли секунд, благодаря чему температура грунта в месте обработки не нагревается выше 70°. Однако этого показателя вполне достаточно для того, чтобы пиротехнический поток оказал воздействие на внутриклеточный сок растений, который в итоге закипает и сорняки вянут. При этом культурные растения получают отличную фору для дальнейшего роста и развития.

Огненный культиватор украинского производства позволяет не только изменять мощность пламени, но и при необходимости отключать отдельные горелки в секции. Агрегат можно оборудовать датчиками температуры и контроллерами пламени, а вся конструкция легко адаптируется к различным условиям работы (например, в плодовом саду).

Огненный культиватор производит следующие виды работ:

· Предпосевную обработку поля, при которой уничтожаются сорняки, болезнетворные микроорганизмы и насекомые-вредители

· Довсходовую обработку поля, позволяя полностью уничтожить все сорняки, находящиеся на поверхности земли

· Финальную обработку междурядий (применяется при выращивании кукурузы)

При этом не наносится никакого вреда внесенным в грунт семенам культурных растений.

Источник

Термическая обработка почвы это

- Вы здесь:

- Главная

- Статьи

- Огневая культивация: Что-то новое или незаслуженно забытое старое?

Каталог

Отзывы

Огневая культивация: Что-то новое или незаслуженно забытое старое?

Кэшбэк для фермеров

Главная

Главная

Главная

Огневая культивация: Что-то новое или незаслуженно забытое старое?

Аграрии всегда были в поисках ответов на вопросы, как увеличить урожай, быстро и качественно его собрать, минимизировать сопутствующие проблемы. Сорняки и вредители всегда были тому препятствием. И однажды было изобретено чудо-орудие – огневой культиватор. И хотя на время этот способ был забыт, благодаря своей надёжности, простоте и экологической безопасности востребованность сегодня возросла в разы. Это отличная альтернатива привычной прополке, скашиванию и применению гербицидов. Хотя в отдельных случаях роторные косилки, жатки и прочие агрегаты также необходимы аграриям.

Огненный культиватор – применение

- Обрабатывать поля перед посевными работами.

- Выполнять довсходовое уничтожение остатков сорняков.

- Осуществлять финальное выжигание междурядий (чаще всего применимо на кукурузных полях).

К сведению!

Учены считают, что именно обработка почвы огнем – один из самых лучших способов борьбы с сорняками, вредителями, болезнетворными микроорганизмами. Использование «огнеметов» – заслуга органических земледельцев.

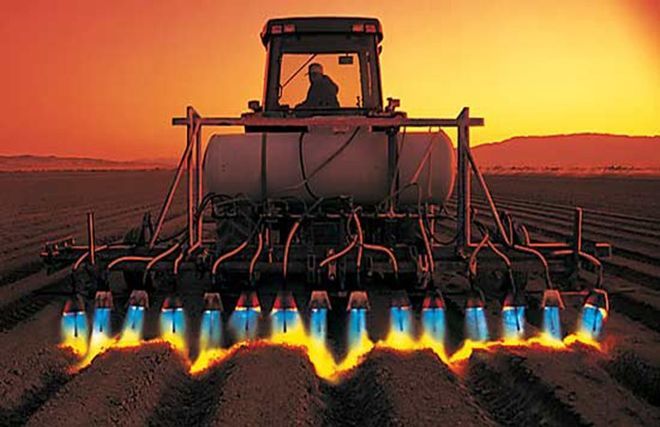

Современный метод огневой культивации

Обработка земли термическим способом земледельцами применялась довольно-таки давно. В начале прошлого столетия это в основном был пар, а вот с 30-х годов – уже огонь. Ранее «огнеметы» работали за счет продуктов переработки нефти. Чуть позже убыли разработаны специальные огневые культиваторы, которые функционировали за счет сжиженного газа.

Данный метод борьбы с сорняками и болезнетворными бактериями был несправедливо забыт в 60-х годах. Тогда все внимание переключилось на химические способы – именно в них аграрии видели панацею от всех сельскохозяйственных проблем.

Но ярые приверженцы органического земледелия против ядохимикатов и прочего, поэтому огневая культивация – передовая и эффективная технология.

Современные огненные культиваторы стали более экономичны и безопасны. Такие машины выпускаются в Германии, США, Великобритании, Дании, Голландии, Швеции. В процессе разработок специалисты руководствовались результатами опытов – за основу брались математические модели.

Это важно!

Выпускаемое во время работы культиватора пламя должно быть направлено под углом 22,5 градуса к горизонтали. Огромную роль играет форма экранов – от этого зависит, насколько долго будут удерживаться выхлопные газы горелки вблизи поверхности грунта.

Борьба c сорняками любой ценой!

Ошибочное мнение – что во время использования огненного культиватора происходит сгорание сорняков. Но для этого бы понадобилось длительное время воздействовать на растительность огнем. На самом деле пламя соприкасается с растениями лишь на доли секунды. В результате температура клеточного сока достигает 70 С, а это влечет за собой повреждения белков – растения вянут и погибают.

Если хотите больше узнать о данном виде техники, обращайтесь к специалистам «Югтехагро». Сельхозтехника украинского производства позволяют регулировать мощность пламени, отключать дополнительные горелки в секциях. Есть возможность оборудования датчиками и контроллерами.

В интернет-магазине можно приобрести высококачественную технику – жатки для кукурузы, рапса, косилки и другую агротехнику по приемлемым ценам. Звоните и узнавайте больше у менеджеров.

Источник

Термическая обработка почвы это

Новое — это хорошо забытое старое. А так как мир развивается по спирали, то на очередном ее витке человечество наступает на уже знакомые «грабли». Или обнаруживает ответ на очередную «проблему десятилетия» на складе давно забытой техники. Подобная «реинкарнация» происходит и в сфере защиты растений. Наглядный пример — огневые культиваторы. То есть ручные или колесные орудия, работающие по принципу газовой горелки.

Своеобразные «огнеметы» для борьбы с сорняками — это чудо-оружие 1930-х годов. Тем не менее, простота, надежность и экологическая безопасность огневых культиваторов оказались востребованными и в 21 веке.

Уничтожение сорняков с помощью огня и пара более эффективно и менее опасно для окружающей среды, чем традиционные способы контроля сорняков, предусматривающие механическую обработку почвы (культивация и боронование). «Огнемет» повреждает сорные растения, но практически не влияет на физические, химические и микробиологические характеристики поверхностного слоя почвы. Термическая обработка позволяет контролировать сорняки в междурядьях вегетирующих посевов/многолетних насаждений. Использование огневого культиватора как дополнительного средства контроля избавляет от проведения ручной прополки. Некоторые культуры достаточно устойчивы к кратковременному нагреву, поэтому существуют технологии, при которых огневой культиватор «выжигает» сорняки не только в междурядьях, но и в рядках культуры.

Но, как говорится, за все приходится платить. Термическая прополка обходится дороже, чем альтернативные механические способы контроля сорняков. Для «выжигания» сорняков затраты топлива (сжиженного природного газа) составляют от 20 до 80 л/га, а производительность агрегатов обычно не превышает 2-3 га/ час. Поэтому использовать «огнемет» на поле целесообразно в тех ситуациях, когда другие методы борьбы с сорняками не эффективны или по каким-то причинам запрещены.

Например, при выращивании «органической» продукции. Термическая прополка дешевле, чем ручная, но оборудование стоит недешево, а затраты сжиженного газа достигают 50-80 кг/га (Ascard, 1990; Nemming, 1994).

«Органическое» земледелие возвращает «огнеметы»

Огневые культиваторы применялись в США с конца 1930-х до середины 1960-х годов на посевах пропашных культур (хлопок, кукуруза, сорго). Широкое распространение селективных (избирательных) гербицидов привело к тому, что на протяжении 30 лет (1965-1995) технологии термического уничтожения сорняков воспринимались как анахронизм. Это легко объяснить, если сравнить, например, данные канадских исследований (Lague C., Khelifi M.,2001). При сплошной обработке гербицидами посевов кукурузы трудозатраты составляют 0,29 чел.-ч/га, а 2 культивации междурядий+огневой культиватор требуют в шесть раз больше — 1,923 чел.-ч/га.

Возвращение «огнеметов» на поля началось в середине 1990-х годов, после популяризации «органического» земледелия. Огневые культиваторы оказались удачной альтернативой применению гербицидов и механической/ручной прополке. Термическое воздействие позволяет контролировать не только сорную растительность, но и вредителей. Поэтому при выращивании картофеля в США, например, огневые культиваторы успешно используют также для уничтожения колорадского жука.

Огневые культиваторы, выпускаемые с 1990-х годов, отличаются от оборудования середины 20 века. Они намного безопаснее и удобнее в эксплуатации, точнее в настройке и экономнее используют топливо. Ранние модели огневых культиваторов использовали в качестве горючего продукты переработки нефти (керосин, лигроин и т.д.), современные «огнеметы» используют сжиженный природный газ. Оборудование для термического уничтожения сорняков производится не только в США, но и в странах ЕС (Германии, Голландии, Швеции, Дании, Великобритании). При проектировании огневых культиваторов используются данные опытов и математические модели. Bertram (1994), например, разработал термодинамические принципы термической прополки. Douzals и др (1993) и Storeheier (1994) также «приложили руку» к теории проектирования огневых культиваторов. Было установлено, например, что пламя горелки должно быть направлено под углом 22,5° к горизонтали, а форма экранов имеет важное значение для максимально продолжительного удержания «выхлопных газов» горелки рядом с поверхностью почвы.

В странах Восточной Европы и РФ в настоящее время огневые культиваторы не производятся и практически не используются. Тем не менее, в конце 1970-х годов в СССР производили огневой культиватор КО-2,4. Культиватор работал на природном (пропан — бутан) газе, который находился в двух баках емкостью 372 л. Полной зарядки баков при расходе 40—60 л газа на 1 га хватало для обработки 5—6 га. Культиватор КО-2,4 закреплялся на раме тракторов ДТ-24-3 или Т-28 5, производительность составляла примерно 1 га/час.

Ручные и самоходные «огнеметы» использовались в Средней Азии и на Кавказе для контроля сорняков в садах и виноградниках, а также для уничтожения очагов повилики в посевах технических и кормовых культур. Их использовали для обработки участков, прилегающих к оросительным каналам. Проводились успешные опыты по междурядной обработке пропашных культур (хлопка, кукурузы). Но, как и ранее в США, термические методы контроля были вытеснены химическими. В 1980-е годы производство и использование огневых культиваторов в СССР прекратилось. Поэтому при рассмотрении особенностей технологии термического контроля сорняков придется всецело полагаться на «свежую» информацию из США и ЕС.

Оружие «теплового удара»

Для того чтобы получить максимальный эффект от тепловой прополки, необходимо понимать, как избыточное тепло можно использовать для «убийства» растений.

Распространенно заблуждение, что при обработке огневым культиватором сорняки сгорают. Для подобных «спецэффектов» потребовалось бы слишком долго «жарить» растения. А это долго, затратно и является излишеством. Фактически, пламя газовых горелок «прикасается» к сорнякам на доли секунды. Но этого оказывается вполне достаточно, чтобы температура клеточного сока оказалась выше критичных 60-70°С. Нагрев листьев растения до 70°C приводит к необратимым повреждениям (коагуляции) белков, а нагрев до 100°С повреждает все структуры клетки (Ascard, 1995).

Повышение температуры тканей растения до 100°C в течение 0,1 секунды смертельно. Этого можно достичь, воздействуя на растение пламенем с температурой 800-900°C (Thomas, 1964).

Чтобы гарантировано уничтожить растение, необходимо повредить меристематические ткани (точку роста). Поэтому температура должна повыситься не только на поверхности обожженных листьев, но и в толще ткани стебля.

Тепло передается от поверхности растения внутрь достаточно медленно, со скоростью несколько миллиметров за 20-30 секунд. Поэтому, чем меньше «рост и вес» обрабатываемого сорного растения, тем эффективнее действие огневого культиватора. Сорняки наиболее чувствительны в фазу семядолей, либо тогда, когда их высота не превышает 3-5 см. Двудольные сорняки менее устойчивы, чем злаки. Всходы злаковых сорняков, достигшие высоты 3-4 см, остаются «живыми» при нагреве, уничтожающем двудольные сорняки того же размера. Поэтому для уничтожения развитых злаковых сорняков, а также уничтожения (истощения) многолетних двудольных растений требуется повторная обработка «огнеметом».

Существует простой тест для определения эффективности работы огневого культиватора. Если сжать лист «обработанного» сорняка между большим и указательным пальцами, то на достаточно «прогретом» листе остается четкий отпечаток пальцев. Но этот тест не является точным, так как воздействие тепла может повредить лист, но не точку роста. Поэтому якобы «убитые» сорняки могут восстановиться, то есть эффект ограничится дефолиацией — уничтожением листьев. Если цель обработки состоит в том, чтобы «придержать» сорняки и обеспечить временное преимущество культурных растений, то и такой результат — хороший результат. Но тотальное уничтожение сорняков требует другого подхода.

Тепловая доза и устойчивость растений

Если тепло не повреждает точку роста сорняка, то сорняк имеет шансы на выживание. Уязвимость точки роста зависит от анатомического строения и возраста растений. Например, меристема у однодольных (злаковых) растений находится в толще стебля, причем на ранних стадиях развития она находится на уровне или ниже уровня почвы. Поэтому злаки относительно трудно «убить» за счет кратковременного нагрева — их наиболее уязвимая часть надежно защищена.

У большинства двудольных (мари белой, например), апикальная меристема расположена на верхушке растения и не прикрыта листьями. Боковые почки у основания листьев также практически открыты, поэтому тепло от пламени горелки огневого культиватора легко достигает этих «мишеней». Исключением являются некоторые виды двудольных, у которых стебель укорочен и растение растет как розетка. Представителей семейства зонтичных (морковь, кориандр) и крестоцветных (пастушья сумка и т. д.) гораздо труднее уничтожить с помощью нагрева, чем сорняки семейств маревых, лебедовых или амарантовых. Многолетние корневищные и корнеотпрысковые сорняки из-за наличия мощной подземной части после «укладки феном» восстанавливаются в течении 1,5-2 недель. Несколько последовательных обработок поля «огнеметом» истощают запасы питательных веществ и препятствуют распространению многолетних сорняков семенами.

Камбий, находящийся в стебле и побегах, тоже является крупной уязвимой мишенью для огневого культиватора. Повреждение камбия и/или флоэмы прекращает транспорт питательных веществ от листьев к корням, что в итоге приводит к гибели растения.

Тепло внутри растения распространяется со скоростью, пропорциональной габаритным размерам и массе растения. Дерево с толстым слоем коры, например, легко переживет воздействие, которое «сварит» всходы мари белой. Поэтому при одинаковом термическом воздействии высокие «мясистые» растения получают поверхностные повреждения, а маленькие — буквально «закипают» изнутри. Поэтому, чем больше габариты сорняка, тем дольше его надо «жарить» до полного уничтожения.

Устойчивость хорошо развитых злаковых культур к тепловому воздействию позволяет использовать «огнемет» для междурядных обработок в вегетирующих посевах кукурузы, сорго и просо. Подобный метод борьбы с сорняками использовался (и продолжает использоваться) на посевах хлопка, сахарного тростника, в насаждениях ягодных (малина) и плодовых многолетних (яблоня) культур. При этом интенсивность воздействия огневого культиватора, при которой достигается максимум эффекта при минимуме повреждений, определяется стадией развития сорняков. Двудольные сорняки лучше всего «жарить» в фазе семядолей, так как многие растения становятся более-менее устойчивыми к термической обработке в фазе 3-4 пары настоящих листьев. Соответственно, борьба с «переросшими» сорняками превращается в рискованное мероприятие: недостаточная «доза» тепла не уничтожает сорняки, а избыточная может существенно повредить культурные растения.

По аналогии с химическими гербицидами, для процесса термического уничтожения сорняков можно использовать термин «тепловая доза». То есть количество тепла, которое необходимо для уничтожения сорняков в конкретных условиях (видовой состав, фаза развития, погодные условия и т.д.).

Количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры сорняка на заданную величину (например, с 20° C до 80°C) зависит от удельной теплоемкости и массы растения, подлежащего нагреву. Для конкретного вида растений с определенными габаритами при заданной температуре окружающей среды существует точное количество энергии, обеспечивающее смертельный «тепловой удар».

Известно «правило Габера», которое описывает эффект токсичных веществ как произведение концентрации (нормы) на время действия (экспозицию). То есть пестициды (а также боевые ОВ) вызывают поражение как при низкой концентрации, но длительной экспозиции, так и наоборот, то есть интенсивность воздействия и продолжительность воздействия — это два «конца» одной «палки». При условии некоего порогового значения, ниже которого эффекты воздействия не обнаруживаются. Подобная зависимость между дозой-временем-эффектом существует и для термического воздействия. «Перегрев» сорняка можно обеспечить двумя путями. Либо продолжительным воздействием относительно слабой «жарой». Либо быстрым воздействием очень высокой температуры. Но итоговая летальная «тепловая доза» будет одинаковой.

Более интенсивное тепловое воздействие позволяет проводить обработку сорняков на относительно высокой скорости, поэтому производительность огневых культиваторов пропорциональна ширине захвата и температуре пламени горелки. И наоборот, «слабое» пламя горелок требует более длительной экспозиции и меньшей скорости движения. Так как передача тепла является достаточно сложным процессом, оптимальная комбинация между температурой пламени и скоростью движения агрегата определяется эмпирическим путем, то есть «методом проб и ошибок». Целесообразно предварительно провести несколько тестовых «выездов» по полю для того, чтобы определить оптимальную скорость движения.

«Выжечь» сорняки до всходов

Огневой культиватор может использоваться до посева культуры, после посева, но до появления всходов, в междурядьях вегетирующей культуры, перед уборкой и после уборки.

Различные сроки и способы применения обусловлены различными задачами, которые могут быть решены: сплошное или выборочное уничтожение растений на поверхности почвы, контроль болезней и вредителей, создание условий для механической обработки почвы или уборки урожая.

Сплошное уничтожение сорняков может проводиться либо до посева, либо до появления всходов культуры. Так как термическая обработка не повреждает проростки, находящиеся в почве, существует возможность «выжечь» сорняки буквально за день-два до появления всходов культуры на поверхности почвы. Для определения времени довсходовой обработки овощеводы используют лист стекла на поверхности засеянного поля. На участке, накрытом стеклом, всходы появляются на 2-3 дня раньше, чем на «голой» почве. Поэтому проведение термической культивации может опередить появление массовых всходов культуры на 1-2 дня.

Обработка поля «огнеметом» непосредственно перед появлением всходов дает культуре «фору». Для большинства овощных культур гербакритическим (чувствительным к наличию сорняков) периодом является первая четверть или треть вегетационного периода. Это примерно от четырех до шести недель после появления всходов. Сорняки, появляющиеся позже, несущественно влияют на урожайность.

Обработка после посева, но до появления всходов отлично «работает» на посевах медленно прорастающих зонтичных культур — моркови, пастернака, укропа. При оптимальной температуре почвы всходы моркови появляются примерно через семь-восемь дней после посева. Но морковь часто сеют в холодную почву и прорастание затягивается до двух-трех недель. Поэтому «зачистка» поля от сорняков после посева не обеспечит условий «чистого» старта для всходов культуры. А проход огневого культиватора непосредственно перед появлением всходов способен своевременно очистить «жизненное пространство». Эффективность обработки достигает 80% и более.

Если всходы сорняков «не дружные», то через 2-3 дня после обработки огневым культиватором может появиться следующая волна всходов. Поэтому в дальнейшем вполне вероятны дополнительные обработки против сорной растительности. Но огневой культиватор «не тревожит» поверхность почвы. В отличии от боронования, его использование не стимулирует прорастание семян сорняков. Кроме того, обработка огневым культиватором возможна при относительно высокой влажности почвы, когда невозможно применять механические средства контроля сорняков. Кстати, для провоцирования дружного появления всходов сорняков до посева (или до появления всходов культуры) фермеры используют орошение.

Для моркови, лука и батата

Применение «огнемета» в Австралии за день до посева и за день до появления всходов моркови и лука позволило отказаться от первой ручной прополки. Соответственно, затраты на борьбу с сорняками существенно уменьшились. Ручная прополка «сотки» в Австралии оценивается в $160, а стоимость работы «огнемета» на пропане для «выжигания» соответствующего участка обошлась в $2,50.

Обработка перед высадкой батата и салата-латука обеспечила, по данным австралийских исследователей, отсутствие сорняков на протяжении месяца. Количество сорняков в посадках батата на протяжении четырех месяцев вегетации было на 95% меньше, чем в контроле. Во Франции довсходовая термическая обработка посевов моркови уменьшила количество сорняков на 80%, последующая ручная прополка была минимальной (Desvaux & Ott, 1988). Довсходовое «выжигание» сорняков также было успешно испытано в посевах зонтичных культур: кориандра, укропа и петрушки (Taupier, Letage и др., 1993).

Австралийцы рекомендуют проведение одной термической обработки против сорняков перед появлением всходов тех культур, которые способны самостоятельно подавлять сорняки. Это фасоль, тыква, огурцы, дыня, картофель и кукуруза. Для культур, слабо конкурирующих с сорняками (редис, морковь, лук, помидоры, салат, брокколи и капуста), целесообразно проводить две обработки «огнеметом» — до посева и до всходов.

Одна довсходовая обработка посевов кормовой свеклы уменьшает количество сорняков на поле на 34 — 44%, а сочетание довсходовой и послевсходовой обработки посевов лука огнем уменьшило количество сорняков на 38-90% без ущерба для культуры.

Выжженные междурядья

После появления всходов культуры (ограниченный список!) «огнемет» используется для локальной обработки междурядий. В этом случае пламя горелок огневого культиватора направлено на междурядья, а культурные растения дополнительно могут защищаться специальными щитками культиватора.

Соответствующие исследования проводились специалистами НИИ сельского хозяйства (AURI) и ассоциации устойчивого сельского хозяйства Миннесоты (SFA). По их данным, первая обработка вегетирующих посевов лука возможна при высоте растений 5-8 см, кукурузы — выше 10 см. Томаты успешно выдерживают очень умеренную «прожарку» на восьмую неделю после высадки рассады, а капуста обрабатывается на 2-3 неделю после высадки. Обработка картофельных полей уменьшает популяцию перезимовавших колорадских жуков на 70-80% и уменьшает количество появившихся из яиц личинок на 35%.

В Германии (Bertram Andreas, Bomme Ulrich, 1997) исследовали эффективность послевсходовой обработки огневым культиватором посевов 6 видов лекарственных и эфиромасличных растений. Обработка проводилась через две недели после посева. При скорости движения агрегата около 5 км/ч успешно (на 95%) уничтожались растения щирицы, но пырей ползучий не контролировался термическим методом. По мнению исследователей, технология может успешно использоваться при выращивании чеснока, но не для выращивания валерианы лекарственной.

Кукуруза и сорго обладают очень высокой стойкостью к термическому воздействию, особенно на ранних стадиях развития. Это вероятно связано с тем, что «точка роста» у всходов злаков находится ниже поверхности почвы, а в дальнейшем надежно «спрятана» в сердцевине стебля. Поэтому даже при использовании высоких норм пропана (45-60 кг/га) для междурядной обработки кукурузы в фазе V5 (высота растений 25 см) повреждается не более 20% растений культуры. При таких нормах расхода пропана гарантированно уничтожаются даже такие устойчивые сорняки, как канатник Теофраста и щирица.

Соя относительно устойчива на стадии VC, вероятно, из-за возможностей компенсировать повреждения листьев за счет запасов питательных веществ. Растения подсолнечника менее устойчивы на ранней стадии (V2), чем в более поздние (V9) стадии развития.

Другие цели и задачи

Огневые культиваторы используются и для планомерной очистки полей от сорняков на протяжении сезона. Метод напоминает традиционное «истощение» сорняков и уничтожение банка семян. Весной и в начале лета проводят две обработки с интервалом в 7-10 дней. Затем интервал увеличивается до 12-14 дней (третья обработка), 14-20 дней(четвертая) и 30-40 дней (пятая). При этом желательно, чтобы высота обрабатываемых сорняков не превышала 2 см.

Огневой культиватор может применяться для предуборочной десикации (высушивания надземной части) картофеля и лука, что облегчает уборку урожая и препятствует сохранению инфекции (грибных и бактериальных заболеваний). Выжигание надземной части клубники огневым культиватором после уборки позволяет снизить поражение растений в следующем сезоне серой гнилью (Botrytis сinегеа).

Как уже упоминалось в начале статьи, огневые культиваторы не выпускаются ни в Украине, ни в соседних с нашей страной государствах. Поэтому для желающих «задать жару» сорнякам существуют два способа приобрести необходимый «агрегат». Первый способ — купить. Достаточно посмотреть в просторах Интернета, где и по какой цене продают вожделенный «flame-weeders». Если цена и качество устраивают, можно морально готовиться к процессу под мотивчик «Burn Them All». Существует и альтернативный способ — «сделай сам», достаточно много рекомендаций, как сделать портативный огневой культиватор из баллона с природным газом и газовой горелки для сварочных работ. А для изготовления более серьезного агрегата вполне возможно воспользоваться детальными описанием к патентам времен СССР на огневые культиваторы. Музыкальное сопровождение тоже можно найти аутентичное — например, «Дай мені вогню».

В любом случае, для тех, кто серьезно занят «органическим» сельским хозяйством, огневой культиватор является универсальным средством для борьбы с сорняками в посевах полевых и овощных культур, многолетних насаждениях и пустырях.

Александр Гончаров специально для ИА «Инфоиндустрия»

Источник