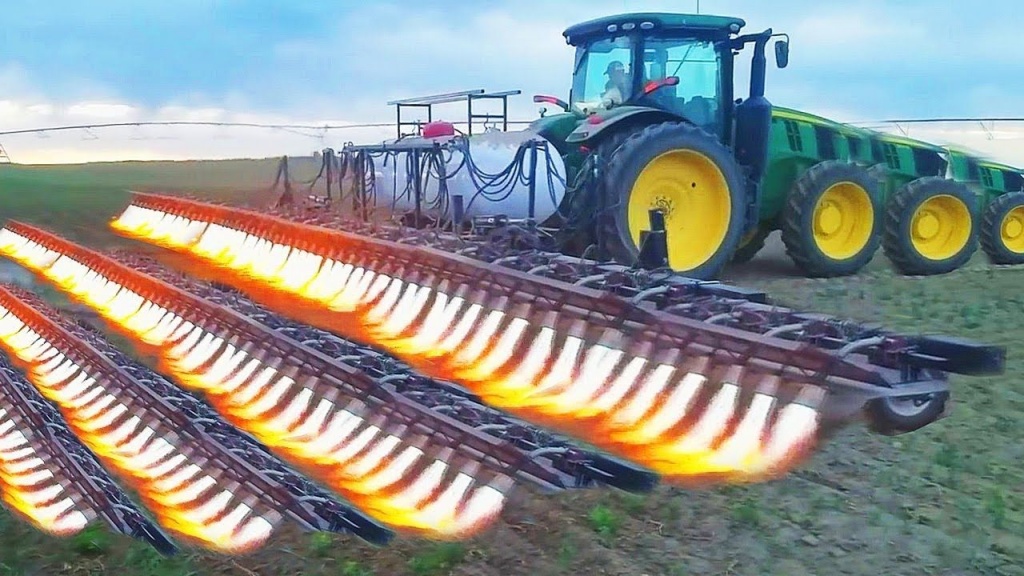

Огненные культиваторы. Что это за чудо?

В последнее время в Соединенных штатах и в европейских странах, в рамках производства органической продукции современные аграрии все чаще применяют для борьбы с сорняками, так называемые огненные культиваторы. Дело в том, что органическое земледелие не приемлет использование ядохимикатов в любом виде, поэтому прополка посевов осуществляется либо вручную, с применением рабочих рук, либо механическим способом при помощи различных культиваторных устройств.

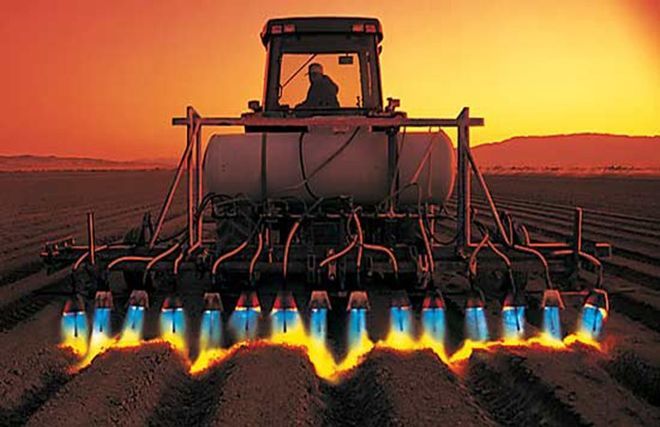

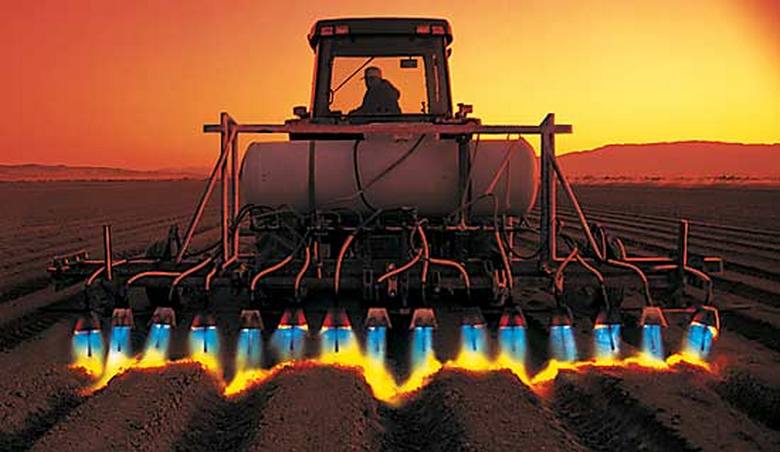

Давно известно, что термическая обработка почвы – это достаточно эффективное средство борьбы с сорняками, болезнетворными бактериями и вредителями, поэтому обработка грунта горячим паром применялась земледельцами издавна, а вот огненные культиваторы, работающие на природном сжиженном газе, впервые появились лишь в тридцатых годах прошлого века.

С появлением «огнеметов» производители сельскохозяйственных растений получили в руки уникальный инструмент, позволяющий защищать от сорняков и вредителей соевые, бобовые, кукурузу, люцерну и прочие культуры. Дело в том, что скапливающаяся в клетках сорных растений влага, под воздействием открытого огня нагревается до такой степени, что просто разрывает внутриклеточные перегородки. Растение не горит, как бы закипает изнутри, при этом точка роста уничтожается, и сорняки гибнут.

Увы, в свое время, данная технология не была оценена по достоинству, поскольку в ту пору аграрии свято верили в великую силу ядохимикатов, как панацею от всевозможных бед. В итоге слепая вера победила здравый смысл. Сегодня уже очевидно, что химическая обработка не всегда эффективна и наносит невосполнимый вред окружающей среде, ухудшая при этом качество готовой продукции.

Тем не менее, применение огненных культиваторов имеет ряд особенностей. Например, у кукурузы, ключевые точки роста и метелки на початках хорошо защищены, поэтому растение не боится открытого огня, с другими культурами ситуация более сложная.

В настоящее время оборудование для термообработки почвы выпускается в Соединенных штатах, Великобритании, Голландии, Швеции, Дании, Германии. Наконец-то обратили внимание на данные агрегаты и украинские производители сельскохозяйственной техники, поскольку на выставке «Агро 2018» компанией «А3Тех» был представлен первый отечественный 12-рядный огненный культиватор.

По заявлению изготовителей данная машина способна сэкономить аграриям до 80% затрат на химические средства защиты растений. Стоимость оборудования составляет около 260 000 гривен.

Расход топлива у огненного культиватора варьируется от 20 до 60 литров на гектар, при этом он способен работать при любой погоде и может производить как предпосевную, так и финальную обработку поля. Использует агрегат природный газ пропан-бутан, который выходит из форсунок под давлением. При этом температура пламени может регулироваться и составлять от 1100° до 1800°С.

Открытый огонь действует на сорные растения в течение доли секунд, благодаря чему температура грунта в месте обработки не нагревается выше 70°. Однако этого показателя вполне достаточно для того, чтобы пиротехнический поток оказал воздействие на внутриклеточный сок растений, который в итоге закипает и сорняки вянут. При этом культурные растения получают отличную фору для дальнейшего роста и развития.

Огненный культиватор украинского производства позволяет не только изменять мощность пламени, но и при необходимости отключать отдельные горелки в секции. Агрегат можно оборудовать датчиками температуры и контроллерами пламени, а вся конструкция легко адаптируется к различным условиям работы (например, в плодовом саду).

Огненный культиватор производит следующие виды работ:

· Предпосевную обработку поля, при которой уничтожаются сорняки, болезнетворные микроорганизмы и насекомые-вредители

· Довсходовую обработку поля, позволяя полностью уничтожить все сорняки, находящиеся на поверхности земли

· Финальную обработку междурядий (применяется при выращивании кукурузы)

При этом не наносится никакого вреда внесенным в грунт семенам культурных растений.

Источник

Термическая обработка почвы огнем зачем

- Вы здесь:

- Главная

- Статьи

- Огневая культивация: Что-то новое или незаслуженно забытое старое?

Каталог

Отзывы

Огневая культивация: Что-то новое или незаслуженно забытое старое?

Кэшбэк для фермеров

Главная

Главная

Главная

Огневая культивация: Что-то новое или незаслуженно забытое старое?

Аграрии всегда были в поисках ответов на вопросы, как увеличить урожай, быстро и качественно его собрать, минимизировать сопутствующие проблемы. Сорняки и вредители всегда были тому препятствием. И однажды было изобретено чудо-орудие – огневой культиватор. И хотя на время этот способ был забыт, благодаря своей надёжности, простоте и экологической безопасности востребованность сегодня возросла в разы. Это отличная альтернатива привычной прополке, скашиванию и применению гербицидов. Хотя в отдельных случаях роторные косилки, жатки и прочие агрегаты также необходимы аграриям.

Огненный культиватор – применение

- Обрабатывать поля перед посевными работами.

- Выполнять довсходовое уничтожение остатков сорняков.

- Осуществлять финальное выжигание междурядий (чаще всего применимо на кукурузных полях).

К сведению!

Учены считают, что именно обработка почвы огнем – один из самых лучших способов борьбы с сорняками, вредителями, болезнетворными микроорганизмами. Использование «огнеметов» – заслуга органических земледельцев.

Современный метод огневой культивации

Обработка земли термическим способом земледельцами применялась довольно-таки давно. В начале прошлого столетия это в основном был пар, а вот с 30-х годов – уже огонь. Ранее «огнеметы» работали за счет продуктов переработки нефти. Чуть позже убыли разработаны специальные огневые культиваторы, которые функционировали за счет сжиженного газа.

Данный метод борьбы с сорняками и болезнетворными бактериями был несправедливо забыт в 60-х годах. Тогда все внимание переключилось на химические способы – именно в них аграрии видели панацею от всех сельскохозяйственных проблем.

Но ярые приверженцы органического земледелия против ядохимикатов и прочего, поэтому огневая культивация – передовая и эффективная технология.

Современные огненные культиваторы стали более экономичны и безопасны. Такие машины выпускаются в Германии, США, Великобритании, Дании, Голландии, Швеции. В процессе разработок специалисты руководствовались результатами опытов – за основу брались математические модели.

Это важно!

Выпускаемое во время работы культиватора пламя должно быть направлено под углом 22,5 градуса к горизонтали. Огромную роль играет форма экранов – от этого зависит, насколько долго будут удерживаться выхлопные газы горелки вблизи поверхности грунта.

Борьба c сорняками любой ценой!

Ошибочное мнение – что во время использования огненного культиватора происходит сгорание сорняков. Но для этого бы понадобилось длительное время воздействовать на растительность огнем. На самом деле пламя соприкасается с растениями лишь на доли секунды. В результате температура клеточного сока достигает 70 С, а это влечет за собой повреждения белков – растения вянут и погибают.

Если хотите больше узнать о данном виде техники, обращайтесь к специалистам «Югтехагро». Сельхозтехника украинского производства позволяют регулировать мощность пламени, отключать дополнительные горелки в секциях. Есть возможность оборудования датчиками и контроллерами.

В интернет-магазине можно приобрести высококачественную технику – жатки для кукурузы, рапса, косилки и другую агротехнику по приемлемым ценам. Звоните и узнавайте больше у менеджеров.

Источник

Термический метод обработки земли в сельском хозяйстве

Термический метод обработки земли используется давно, однако в основном в этом случае используется пар. Однако кроме пропаривания почвы, еще в прошлом веке, начиная с тридцатых годов, стали применять прожаривание ее с помощью «огнеметов», а вернее сказать – с помощью огневых культиваторов, работающие на сжиженном газе.

Однако уже в шестидесятые годы такой способ борьбы с сорняками, вредителями и болезнетворными бактериями был признан нерентабельным и устаревшим: в это время появилась великая вера в химию.

Тем не менее, в XXI веке сельские труженики стали возвращаться к огневой обработке почвы, поскольку химическая – не всегда эффективна, причем вредна для окружающей среды, не говоря уже об уроне, который наносится при этом самим культурным насаждения и в целом — качеству сельхозпродукции.

Правда современные огненные культиваторы трудно уже сравнить с сельхозмашинами прошлого века. Они стали более экономичными, эффективными и безопасными. В настоящее время оборудование для термической обработки земли с помощью огня выпускаются в США, Великобритании, Германии, Швеции, Голландии, Дании. В России, к сожалению, подобная техника не производится, а сам огненный способ обработки почвы практически не применяется, хотя ученые утверждают, что это лучший (хотя и самый дорогой) способ подготовки сельхозугодий к севу и посадке, а также борьбы с сорняками и вредителями, например, колорадским жуком.

Но признаемся, много ли найдется людей, кто воочию видел, как происходит этот процесс? Даже в Сети интернет видео, показывающее обработку сельхозугодий огненными культиваторами, найти практически невозможно. Фантастика, да и только! Легче отыскать видеоролики о полете на Луну или на Марс. Не странно ли…

Источник

Зачем почву обрабатывают огнем? Термические культиваторы.

В последнее время в мире, в рамках производства органической продукции современные аграрии все чаще применяют для борьбы с сорняками, так называемые огненные культиваторы.

Дело в том, что органическое земледелие не приемлет использование ядохимикатов в любом виде, поэтому прополка посевов осуществляется либо вручную, с применением рабочих рук, либо механическим способом при помощи различных культиваторных устройств.

Давно известно, что термическая обработка почвы – это достаточно эффективное средство борьбы с сорняками, болезнетворными бактериями и вредителями, поэтому обработка грунта горячим паром применялась земледельцами издавна, а вот огненные культиваторы, работающие на природном сжиженном газе, впервые появились лишь в тридцатых годах прошлого века.

С появлением «огнеметов» производители сельскохозяйственных растений получили в руки уникальный инструмент, позволяющий защищать от сорняков и вредителей соевые, бобовые, кукурузу, люцерну и прочие культуры. Дело в том, что скапливающаяся в клетках сорных растений влага, под воздействием открытого огня нагревается до такой степени, что просто разрывает внутриклеточные перегородки. Растение не горит, как бы закипает изнутри, при этом точка роста уничтожается, и сорняки гибнут.

Увы, в свое время, данная технология не была оценена по достоинству, поскольку в ту пору аграрии свято верили в великую силу ядохимикатов, как панацею от всевозможных бед. В итоге слепая вера победила здравый смысл. Сегодня уже очевидно, что химическая обработка не всегда эффективна и наносит невосполнимый вред окружающей среде, ухудшая при этом качество готовой продукции.

Тем не менее, применение огненных культиваторов имеет ряд особенностей. Например, у кукурузы, ключевые точки роста и метелки на початках хорошо защищены, поэтому растение не боится открытого огня, с другими культурами ситуация более сложная.

Расход топлива у огненного культиватора варьируется от 20 до 60 литров на гектар, при этом он способен работать при любой погоде и может производить как предпосевную, так и финальную обработку поля. Использует агрегат природный газ пропан-бутан, который выходит из форсунок под давлением. При этом температура пламени может регулироваться и составлять от 1100° до 1800°С.

Открытый огонь действует на сорные растения в течение доли секунд, благодаря чему температура грунта в месте обработки не нагревается выше 70°. Однако этого показателя вполне достаточно для того, чтобы пиротехнический поток оказал воздействие на внутриклеточный сок растений, который в итоге закипает и сорняки вянут. При этом культурные растения получают отличную фору для дальнейшего роста и развития.

Огненный культиватор производит следующие виды работ:

· Предпосевную обработку поля, при которой уничтожаются сорняки, болезнетворные микроорганизмы и насекомые-вредители

· Довсходовую обработку поля, позволяя полностью уничтожить все сорняки, находящиеся на поверхности земли

· Финальную обработку междурядий (применяется при выращивании кукурузы)

При этом не наносится никакого вреда внесенным в грунт семенам культурных растений.

В любом случае, для тех, кто серьезно занят «органическим» сельским хозяйством, огневой культиватор является универсальным средством для борьбы с сорняками в посевах полевых и овощных культур, многолетних насаждениях и пустырях.

Как вам такой вид обработки почвы? Делитесь свои мнение в комментариях и посмотрите мой ролик!

Источник

Подсечно-огневое земледелие: об этом не рассказывали в учебниках

Около 10-12 тысяч лет назад, в эпоху неолита, наши предки решили от собирания съедобных плодов-корешков и охоты перейти к земледелию и животноводству. Историки этот факт ценят очень высоко и называют Первой аграрной революцией. Именно возникновение сельского хозяйства положило основу нашей современной цивилизации. И именно периодически случающиеся очередные аграрные революции и двигают прогресс — как бы ни хотелось изобретателям и производителям колеса и прочих механизмов присвоить себе все лавры. В публикации На пороге зеленой революции: каким эксперты видят будущее сельского хозяйства мы пофантазировали о грядущем. Сейчас предлагаю покопаться в прошлом: рассмотрим древнейшую систему земледелия — подсечно-огневую.

Зола — универсальное удобрение

Система огневого земледелия

Древние земледельцы имели весьма скудный набор инструментов: палку-копалку, каменный топор да каменную мотыгу. Расчистить участок от леса и обработать землю с таким инвентарем — дело нелегкое. Понятно, почему им потребовалось иное, менее трудозатратное решение.

О древнейшей системе земледелия — подсечно-огневой, или просто огневой — мы знаем еще со времен средней школы. Но в учебнике этой теме посвящено всего несколько абзацев. Однако среди современных историков существует мнение, что именно возможность использования на протяжении длительного времени такого способа обработки почвы сформировала не только исторический путь России, но и то, почему «умом Россию не понять», — наш менталитет и отличное от прочих европейцев мировоззрение.

С таким инвентарем обработать землю — дело нелегкое

Технология огневого земледелия: жги-сей

Упрощенное описание технологии таково. Земледелец подбирал участок в лесу, соответствующий требованиям, к которым относились порода и возраст деревьев и прочей растительности, расположение относительно сторон света, рельефа местности, освещения солнцем. Далее снизу у деревьев подрезалась (подсекалась) кора, и в таком виде участок оставлялся на некоторое время. За 5-10 лет деревья высыхали и валились ветром. Иногда можно было найти подходящее место с естественным ветровалом. После высыхания горючего материала и равномерного распределения его по участку древесину, траву и кустарник выжигали.

С появлением железных инструментов земледелец мог уже не дожидаться ветровала. Срубленные деревья высыхали быстрее, чем оставленные на корню, — за 2-3 года.

В таком способе хозяйствования, как и в любом другом, существовало множество тонкостей, влияющих на периодичность смены участков, их плодородность и, как следствие, на урожайность. В целом после сжигания леса лядо (участок со сведенным огнем лесом для земледелия) использовали под посевы от 1 до 3 лет на песчаных почвах и до 8 лет на суглинках. В тропических лесах участок после выжига годился для посевов от 4 до 6 лет.

И.М. Прянишников, «Приготовление почвы для посева льна в Вологодской губернии», 1887–1890 гг. Третьяковская галерея. Фото с сайта en.wikipedia.org

За время использования ляда посевы чередовались: от льна и зерновых в первые годы до овощей и гороха — в последующие. Кстати, репа (такая, как в известной сказке) растет только при избыточно большом внесении золы. Потом еще лет 10 участок при необходимости использовался для выпаса животных и сенокоса. Затем лядо запускалось и через 25-40 лет могло использоваться повторно для организации подсеки.

Хотя огнево-подсечное (лядное) земледелие и считается примитивным, однако оно было широко распространено практически во всех лесистых местностях. Аналогичные системы практиковались в Малайзии (ладанг), Африке (читамене), Южной и Центральной Америке (мильпа). В некоторых даже не таких уж нецивилизованных местах — в Европейских странах (например, в Швеции, Финляндии, Норвегии) этот способ применялся аж до середины XX века (см. книгу В.П. Петрова «Подсечное земледелие»). В Финляндии в 1830 году до четверти всего урожая ржи собирали на подсеках. А в развивающихся странах — Африки, Южной Америки, Азии — таким образом земледельничают и поныне.

Высокая урожайность при малых затратах

Популярность этого примитивного способа, применявшегося практически в первозданном виде на протяжении столь длительного времени, особенно на фоне современного сельского хозяйства кажется противоестественной. Однако этому есть объяснение.

После эксплуатации в течение нескольких лет выжженный участок вновь зарастал лесом

В школьном учебнике технология огневого земледелия описывается как примитивный, очень тяжелый метод, в котором выжигание леса — только необходимая мера для расчистки участка под обработку плугом. Мы привыкли считать, что это архаичный способ, который, как только представилась техническая возможность, был заменен более продвинутым — пашенным земледелием. Однако по исследованиям некоторых историков, это не так. Подсечно-огневое земледелие — самодостаточная высокоэффективная технология. Лесному земледелию, в отличие от пахотного, свойственны очень важные особенности.

- Высокая урожайность

Посев на свежей гари более продуктивен, нежели пахотное земледелие. Особенно — в северных местностях, относящихся к зоне рискованного земледелия. Так, по мнению исследователей, крестьянин с подсечного поля получал урожай зерновых сам-30 (то есть собирал в 30 раз больше, чем посеял), а то и сам-50. В некоторых источниках даже встречается упоминание о сам-100. На пахотном поле хорошим урожаем считался сам-6, а обычным — сам-4.

- Нет необходимости в сложных инструментах и рабочем скоте

На лесном поле не было нужды использовать тяжелый плуг и, соответственно, тяжелый тягловый скот, который еще необходимо обиходить и прокормить — пасти летом, накосить сена и вырастить зерна на зиму. Землю после пала крестьянин не пахал — только рыхлил бороной-смыком (как на картине И.М. Прянишникова выше) или просто бороной-суковаткой (вершиной ели с сучками). То есть сельскохозяйственные орудия можно было изготовить прямо на месте — и по мере износа не чинить, а заменять новыми. Или — вообще работать при помощи ручного инструмента, если лошади в хозяйстве не было.

При лесном земледелии крестьянину не было нужды содержать тягловый скот

- Меньше обрабатываемая площадь

Благодаря высокой урожайности обрабатывать при подсечной технологии требовалось гораздо меньшую площадь. На семью из 5 ртов 1-2 десятин хватало с избытком против минимум 6 десятин пашни (1 десятина равна примерно 1 га).

- Минимум агротехнических операций

На пал не вносили удобрения, то есть минус одна тяжелая работа — вывезти на поле большое количество навоза и равномерно распределить его. Крестьянин на ляде сеял зерно почти сразу после того, как огонь потухнет, — прямо в толстый слой золы, иногда еще теплой. И проходил бороной, закрывая семена. Обработка огнем не только давала посевам питательные вещества с золой, но и делала некоторые элементы в почве, ранее недоступные растениям, легкоусвояемыми.

- Отсутствие сорной растительности

В первые год-три на поле практически не было сорняков: семена однолетних сгорали вместе с корневищами многолетних. Во время пала одной из забот земледельца было следить, чтобы земля прожигалась на достаточную глубину — не менее чем на 3-4 пальца. Если не хватало топлива от срубленных деревьев, добавлялся валежник. Поэтому на лесных участках можно было без особых усилий выращивать, например, пшеницу — культуру, очень чувствительную к засорению поля.

Сжигание сухой древесины. 1893 г. Ээро Ярнефельт. Фото с сайта ru.wikipedia.org

- Больше свободного времени

Лесное земледелие, в отличие от пахотного, оставляло человеку много свободного времени: он не был привязан к полю, на котором нужно регулярно производить какие-то работы с ранней весны до осени. Земледелие на лесных палах было частью сложного хозяйства, включающего в себя и традиционные охоту, рыболовство и собирательство, а также бортничество. Каждая семья имела несколько разбросанных в лесу (иногда — на значительном расстоянии) участков в разной стадии обработки. У крестьянина была возможность проведения некоторых операций (поиска подходящей делянки, подсеки) в зимнее время или попутно с другими хозяйственными делами — охотой, сбором грибов и ягод, заготовкой дров.

- Отсутствие голода

Тяжкий труд и периодически случающееся голодное время, по мнению исследователей, это удел крестьян, занимавшихся пашенным земледелием. Лесное земледелие больше защищено от неурожаев: крестьянин имел несколько лесных участков на подсеке, часто географически довольно удаленных друг от друга. В отличие от того, кто имел одно поле, лесной крестьянин «не клал все яйца в одну корзину». А свободное время и силы позволяли еще и более разнообразно и качественно питаться, дополняя плоды сельскохозяйственного труда дичью, рыбой и дикоросами.

При лесном земледелии люди практически не голодали

Небольшое отступление

Многие из нас изучали историю родной страны только в школе и в довольно юном возрасте. Поэтому зачастую складывается однобокое и стереотипное впечатление. Кроме представления о том, что подсечно-огневое земледелие было примитивным предшественником пашенного, мы часто считаем, что крестьяне до манифеста «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» Александра II были поголовно закрепощены и привязаны к земле. На самом деле крепостных перед отменой крепостного права было не более 65% среди учтенных в переписи крестьян.

Подсечно-огневое земледелие в Финляндии. Фото — И.К. Инха, 1890 год. Фото с сайта aarrelehti.fi

Система лесного земледелия, во-первых, не предполагала крепостной зависимости: у крестьянина не было постоянного поля, он не «сидел» на земле помещика и не был ему должен. А во-вторых, многих из тех, кто занимался подсечно-огневым земледелием, просто невозможно было переписать и учесть: разбросанность лесных участков по огромной территории предполагала мобильность. Хозяйство велось силами одной семьи — или нескольких, связанных родственными отношениями. Крестьянская семья зачастую имела несколько домов, расположенных в зоне ее деятельности, и меняла место своего проживания в зависимости от хозяйственных надобностей. Или жила в одном постоянном месте только зимой, на весну-лето-осень переселяясь во временные жилища типа шалашей и землянок, поближе к своим лесным угодьям.

Хотите почувствовать себя лесным земледельцем? Поезжайте в национальный парк «Коли» в Финляндии. Фото с сайта visitkarelia.fi

Такая мобильность крестьянина провоцировала при любой напасти (хазары ли набежали, княжеский ли сборщик податей приехал) не держаться за свое место, а действовать по принципу «были бы руки, а лядо найдется». Именно в этой непривязанности к определенному месту, дому, имуществу, в привычке к вольности исследователи видят причину исторического отставания России от Европы. А также — нашего отношения к собственности, государственности и вообще жизни и мироустройству, так удивляющего европейцев. Кстати, если хотите почувствовать себя лесным земледельцем, поезжайте в национальный парк «Коли» в Восточной Финляндии, где на старинных фермах «Маттила» (Mattila) и «Оллила» (Ollila) ведут традиционное хозяйство с подсечно-огневым земледелием.

Источник