Температура воздуха и почвы

Лабораторная работа №3

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И ПОЧВЫ

На метеорологических станциях измеряют температуру воздуха, почвы, воды и снега. Температура является одной из основных характеристик погоды и климата. Для измерения температуры используют различные типы термометров: жидкостные, термоэлектрические, электротермометры сопротивления и деформационные термометры.

Наиболее распространены жидкостные термометры. Принцип действия жидкостных термометров основан на изменении объема жидкости в зависимости от повышения или понижения температуры. В качестве жидкости в таких термометрах используется ртуть, спирт и толуол. По своему строению жидкостные термометры делятся на два типа: со вставной шкалой и палочные. В последнем термометре шкала нанесена непосредственно на наружную сторону капиллярной трубки. Отсчеты во всех термометрах делают с точностью 0,1 °С.

Температура по Международной практической шкале (МПШ) выражается в градусах Цельсия (°С). Интервал между точками плавления льда (0°С) и кипения воды (100 °С) разделен на 100 равных частей; 1/100 часть соответствует 1°С. Для оценки термодинамического состояния атмосферы используется термодинамическая температурная шкала (ТТШ) – Кельвина (ТК). Шкалы отличаются одна от другой началом отсчета. Переход от практической шкалы к термодинамической шкале Кельвина выражается следующим уравнением:

ТК = 273,2° + t°С. (2.1)

Измерение температуры почвы. На метеорологических станциях наблюдения за температурой почвы осуществляются как на поверхности почвы, так и на различных глубинах. Для этого выбирают площадку размером 4´6 м, которую очищают от травяного покрова, а почву взрыхляют.

Для измерения температуры поверхности почвы и снежного покрова используют срочный, максимальный и минимальный термометры. Термометры устанавливают в середине оголенной площадки на расстоянии 5…6 см один от другого резервуарами на восток в приведенной ниже последовательности: первый с севера – срочный для измерения температуры поверхности почвы и снежного покрова, второй – минимальный, третий – максимальный. Срочный и минимальный термометры необходимо положить на поверхность строго горизонтально, а максимальный с небольшим наклоном в сторону резервуара. Термометры должны лежать на почве таким образом, чтобы их резервуары и наружная оболочка были наполовину заглублены в почву.

Срочный термометр применяется для измерения температуры поверхности почвы и снежного покрова в данный момент (сроки наблюдений). Это ртутный термометр с цилиндрическим резервуаром. Он имеет вставную шкалу с ценой деления 0,5°.

Минимальный термометр применяют для измерения самой низкой температуры за период между сроками наблюдений. Это термометр спиртовой, с ценой деления 0,5° со вставной шкалой и цилиндрическим резервуаром. Минимальные показания термометра определяются по легкому штифтику 1 (рис. 2.1), изготовленному из темного стекла с утолщениями на концах. При подъеме резервуара термометра штифтик свободно перемещается в спирте, но не выходит из него, так как благодаря своей легкости не может прорвать поверхностную пленку 2, ограничивающую мениск спирта.

Рис. 2.1. Приспособление для

отсчета минимальной температуры.

Штифтик подобран таким образом, что силы трения его о стенки капилляра больше силы расширения спирта и меньше силы поверхностного натяжения спирта. Поэтому при повышении температуры спирт, расширяясь, свободно обтекает штифт, а при понижении температуры, как только поверхностная пленка дойдет до штифтика, последний перемещается этой пленкой в сторону резервуара. Движется он до тех пор, пока температура понижается. При повышении температуры движение его прекращается. Положение конца штифта, который наиболее удален от резервуара, показывает по шкале минимальную температуру, а мениск спирта – температуру в данный срок измерения. Для приведения минимального термометра в рабочее положение резервуар термометра приподнимают вверх и держат до тех пор, пока штифт не соприкоснется с мениском спирта.

Максимальный термометр служит для измерения самой высокой (максимальной) температуры за период между сроками наблюдений. Это ртутный термометр с цилиндрическим резервуаром и вставной шкалой. Цена деления шкалы 0,5°. Показания максимальных значений температуры этим термометром сохраняются благодаря стеклянному штифту 2, который впаивается в дно резервуара 1 (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Приспособление для сохранения

максимальных показаний термометра.

Верхний конец штифта 2 входит в капилляр 3. В результате этого выход из резервуара в капилляр очень сужен. При повышении температуры ртуть в резервуаре расширяется и поднимается по капилляру, так как силы расширения ртути больше сил трения в месте сужения. При понижении температуры ртуть начинает уменьшаться в объеме, однако находящаяся в капилляре ртуть не может вернуться в резервуар, так как силы трения в месте сужения значительно превышают силы сцепления ртути. Столбик ртути, который останется в капилляре, показывает максимальную температуру за определенный промежуток времени. После отсчета максимальный термометр необходимо встряхнуть несколько раз сильными, но плавными движениями руки. После встряхивания показания максимального термометра должны быть близкими к показаниям срочного.

Для измерения температуры почвы на различных глубинах применяют ртутные коленчатые термометры Савинова и вытяжные термометры.

Ртутные коленчатые термометры Савинова (рис. 2.3) служат для измерения температуры почвы на глубинах 5, 10, 15 и 20 см (пахотный слой). Это комплект из четырех термометров, которые имеют вставную шкалу с ценой деления 0,5°. Резервуары термометров цилиндрические. Резервуар термометров изогнут под углом 135°. Капилляр от резервуара до начала шкалы изолирован термоизоляционным материалом. Термоизоляция уменьшает влияние конвективных токов воздуха в стеклянной оболочке, которые могут возникнуть вследствие разницы температуры почвы на различных глубинах.

Термометры Савинова устанавливают на одной площадке с термометрами для измерения температуры поверхности почвы в направлении с востока на запад. Их устанавливают весной после оттаивания почвы и убирают осенью. Для установки каждого коленчатого термометра выкапывают траншею в виде трапеции АВСD (рис.2.3).

Северная сторона АВ траншеи отвесная. В ней в углубления, параллельно поверхности почвы, вставляют резервуары термометров по мере возрастания глубины. После установки необходимо проверить угол наклона выступающей части термометра к поверхности почвы. Этот угол должен быть равен 45°. Затем траншею засыпают землей, сохраняя последовательность вынутых пластов.

В сроки измерений наблюдатель становится с северной стороны и последовательно снимает показания, начиная с термометра, который установлен на глубине 5 см.

Рис. 2.3. Установка почвенных коленчатых

Вытяжные ртутные термометры служат для измерения температуры почвы на глубинах 20, 40, 60, 80, 120, 160, 240 и 320 см. Они имеют цену деления 0,2°.

С целью уменьшения влияния внешней среды в момент отсчета термометр 1 вмонтирован в специальную оправу 2 с металлическим колпачком 3 (рис. 2.4). Для лучшего теплового контакта и увеличения инерции термометра пространство между резервуаром термометра и стенками колпачка заполнено медными опилками. Оправа с термометром крепится на деревянной штанге 4, длина которой зависит от глубины установки термометра. Штанга заканчивается колпачком 5 с кольцом 6, за которое термометр вынимают из почвы.

Рис. 2.4. Термометр вытяжной.

Вытяжные термометры опускают в пластмассовые или эбонитовые трубки 7, погруженные в почву на необходимую глубину и имеющие на нижнем конце металлические наконечники 8. Термометр воспринимает температуру только того слоя почвы, на котором находится металлический наконечник.

Вытяжные термометры размещают на открытом месте с естественным покровом. С помощью бура делают скважины нужной глубины и в них устанавливают трубы 7 в один ряд через каждые 50 см в направлении с востока на запад. Трубы должны выступать над поверхностью почвы на 40…50 см во избежание заноса их снегом в зимний период. После установки труб в них опускают термометры. Чтобы почва вокруг термометров не уплотнялась, отсчет по ним производят со специального помоста, расположенного с северной стороны термометров.

В сроки наблюдений термометры по очереди, начиная с наименьшей глубины, достают из трубки 7 за кольцо 6 и снимают отсчеты температуры. После этого термометр опускается в трубку. Наблюдения по термометрам на глубинах 60, 80, 120, 160, 320 см проводят на протяжении года один раз в сутки, днем, а на глубинах 20 и 40 см – во все сроки наблюдений.

Измерение температуры воздуха. На метеорологических станциях для измерения температуры воздуха применяются термометры: психрометрический (срочный), максимальный и минимальный. Для непрерывной регистрации температуры воздуха служит термограф.

Психрометрический термометр. Температуру воздуха измеряют при помощи сухого термометра, который является частью психрометра, и в свою очередь предназначен для измерения влажности воздуха. Наиболее широкое применение получили два типа психрометров – станционные и аспирационные.

Психрометрический термометр – ртутный, с шаровидным резервуаром и металлическим колпачком в верхней части с ценой деления 0,2°. Станционный психрометр устанавливают в психрометрической будке 1 (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Психрометрическая будка.

Стенки психрометрической будки состоят из двойных жалюзи, расположенных одна над другой под углом 45° к горизонту. Жалюзийные стенки защищают термометры от прямого попадания солнечных лучей и вместе с тем не препятствуют свободному доступу воздуха. Будка ориентируется дверцей на север, чтобы во время отсчетов на термометры не падали солнечные лучи, и укрепляется на подставке 2 высотой 175 см. Для удобства отсчетов около будки устанавливают лесенку 3.

Внутри будки имеется штатив 6 (рис. 2.6), на котором крепятся вертикально два психрометрических термометра: слева – сухой 1, по которому определяют температуру воздуха, справа – смоченный 2. Максимальный 4 и минимальный 5 термометры располагают резервуарами к востоку на особые дугообразные лапки, прикрепленные к нижней перекладине штатива, причем максимальный термометр устанавливают в верхней паре лапок, а минимальный – в нижней паре папок горизонтально.

Рис. 2.6. Установка термометров в

После отсчета температуры максимальный термометр встряхивают и повторно делают второй отсчет. Штифтик минимального термометра подводят к мениску спирта.

Термограф. Термограф служит для непрерывной записи изменений температуры воздуха на протяжении суток или недели. Поэтому термографы бывают суточные и недельные. Он состоит из трех основных частей: приемной, передающей и регистрирующей (рис.2.7). Приемником термографа является биметаллическая пластинка 1, изготовленная из металлов с различным термическим коэффициентом линейного расширения. В результате этого биметаллическая пластинка изгибается пропорционально изменению температуры. Один конец биметаллической пластинки закреплен неподвижно к колодке 2, а второй – перемещается. К свободному концу биметаллической пластинки прикреплен рычаг 3, который соединен тягой 4 с рычагом 5 коленчатого вала. Вторым рычагом коленчатого вала является стрелка 6, заканчивающаяся пером, которое касается ленты барабана 7. Перо заполняется специальными чернилами с примесью глицерина.

Рис. 2.7. Термограф биметаллический.

Барабан вращается при помощи часового механизма вокруг оси, а перо, касаясь бумажной ленты, вычерчивает на ней график, который соответствует изменениям температуры воздуха.

Регистрирующая часть термографа – барабан 7 с часовым механизмом внутри. Благодаря часовому механизму барабан вращается вокруг неподвижной оси укрепленной на основании корпуса. В зависимости от скорости вращения барабана термографы делятся на суточные и недельные.

Часовые механизмы бывают двух типов: суточные (продолжительность одного оборота барабана 26 ч) и недельные (продолжительность одного оборота барабана 176 ч). Бумажная лента термографа расчерчена прямыми горизонтальными и вертикальными дугообразными линиями. Горизонтальные линии образуют шкалу температуры с ценой деления 1°С. Вертикальные дугообразные линии образуют шкалу времени с ценой деления 15 мин для суточного термографа, 2 часа – для недельного. Перед запуском термографа на ленте делается засечка с указанием времени и температуры воздуха.

1. Произвести обработку ленты термографа (суточного хода изменения температуры воздуха).

2. Построить графики годового хода температуры почвы на различных глубинах по данным одной из метеостанций.

3. Построить графики годового хода среднемесячной температуры воздуха, абсолютного максимума и абсолютного минимума температуры воздуха по данным одной из метеостанций.

Обработка записи на ленте термографа

1. Выделяют при помощи карандаша на графике хода температуры каждый час в промежутке времени между засечками, сделанными в «срочные» часы наблюдений.

2. Снимают и записывают в таблицу ежечасовые показания температуры термографа с точностью до 0,1°С.

3. Заносят в таблицу действительные значения температуры воздуха, полученные в сроки наблюдений по сухому термометру психрометра.

4. Вычисляют разность между действительными значениями температуры, полученными в «сроки» наблюдений, и показаниями термографа. Эта разность температур представляет собой поправку к показаниям записи термографа в сроки наблюдений.

5. Определяют поправки для всех остальных часов в промежутке между сроками наблюдений. Для этого необходимо найти разность поправок двух соседних сроков наблюдений и разделить эту разность на количество часов между ними с точностью до 0,01. Полученная величина будет средним значением поправки термографа за каждый час.

Например, поправка в 12 ч была –0,4°, в 18 ч стала + 0,2°. За 6 ч работы поправка изменилась на 0,6° (от – 0,4 до 0,2°) а за 1час – на 0,1°. Зная изменение поправки за 1 ч, можно рассчитать значение поправок для каждого часа. В нашем примере получаются следующие величины.

Источник

Методы измерения температуры почвы

Информация

Добавить в ЗАКЛАДКИ

| Поделиться: |

Психрометрическая будка

Психрометрическая будка Внутреннее устройство психрометрической будки

Внутреннее устройство психрометрической будки Психрометрическая будка с самописцами — гигрографом и термографом

Психрометрическая будка с самописцами — гигрографом и термографом Максимальный, минимальный и срочный напочвенные термометры (на поверхности снега и почвы)

Максимальный, минимальный и срочный напочвенные термометры (на поверхности снега и почвы)

Опускаемый настил для «подступа» к термометрам

Опускаемый настил для «подступа» к термометрам Почвенные термометры Савинова

Почвенные термометры Савинова Мерзлотомер для определения глубины промерзания почвы

Мерзлотомер для определения глубины промерзания почвы

Снегомер

Снегомер

Снегомерные рейки — переносная и стационарная

Снегомерные рейки — переносная и стационарная Флюгер Вильда на 10-метровой мачте

Флюгер Вильда на 10-метровой мачте Ручной анемометр

Ручной анемометр Осадкомер

Осадкомер Измерительный дождемерный стакан

Измерительный дождемерный стакан Барометр-анероид

Барометр-анероид Барограф

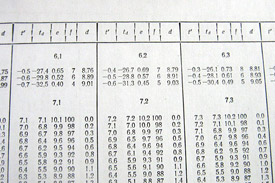

Барограф Психрометрические таблицы

Психрометрические таблицы Аспирационный психрометр Ассмана

Аспирационный психрометр Ассмана

Атлас облаков

Атлас облаков Розовые облака (сентябрь 2008 г.)

Розовые облака (сентябрь 2008 г.) Перистые облака или Cirrus

Перистые облака или Cirrus Перламутровые (стратосферные) облака — наблюдались над всей Европой.

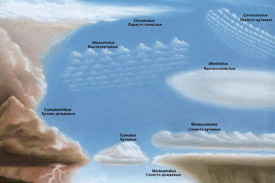

Перламутровые (стратосферные) облака — наблюдались над всей Европой. Схематический рисунок наиболее типичных форм облаков

Схематический рисунок наиболее типичных форм облаков Гелиограф

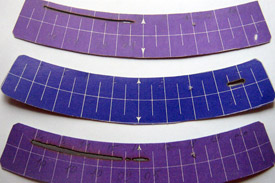

Гелиограф Ленты с участками прожога

Ленты с участками прожога Гололедный станок

Гололедный станок Ледоскоп с инеем

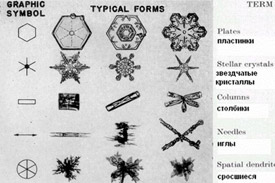

Ледоскоп с инеем Классификация твердых атмосферных осадков Международной комиссии по льду и снегу

Классификация твердых атмосферных осадков Международной комиссии по льду и снегу