Характеристики сухогрузов навального типа (балкеров)

Рис. 1. Сухогруз навального типа (балкер)

Классификация балкеров по дедвейту:

Мини-балкеры с дедвейтом до 10 000 тонн предназначены в основном для каботажного плавания.

Seawaymax относится к судам, максимальные размеры которых позволяют проходить водным путем Св. Лаврентия (название системы каналов и шлюзов от Монреаля до озера Эри, включая канал Уэлленда и водный путь по Великим озёрам) из Атлантического океана в Великие озера в Северной Америке. Максимальные размеры судов соответственно меньше: длина — 225,6 м (740 футов), ширина — 23,8 м (78 футов), осадка — 7,9 м (26 футов). Кроме ограничений на шлюзах, имеются отдельные участки на каналах с лимитирующими осадками 12,5 м, 10,7 м, 11,3 м и 8,2 м.

Handysize и Handymax (от англ. «handy» – удобный) традиционно составляют самые распространенные суда для перевозки сухих навалочных грузов, имеющие дедвейт до 60000 тонн. Суда Handymax обычно имеют длину 150–200 м. Главной особенностью балкеров типа Handymax являются собственные краны, грузоподъемностью в среднем 30 тонн, что позволяет им осуществлять грузовые работы дешевле и в портах, где не предусмотрены грузовые средства для погрузки/разгрузки балкеров.

Panamax — балкеры названы так из-за ограничения в размерах судов, проходящих через Панамский канал: ширина до 32,31 м, длина наибольшая до 294,13 м, осадка до 12,04 м в пресной тропической воде, высота наибольшая — 57,91 м. Средний дедвейт этих судов составляет 65 000 тонн. В основном они перевозят уголь и зерно.

Capesize (от англ. «cape» – мыс, «size» – размер) – суда, которые из-за своих больших размеров не могут проходить через Панамский или Суэцкий каналы и вынуждены огибать мыс Горн Южной Америки или мыс Доброй Надежды на юге Африки. Обычно они имеют дедвейт свыше 150 тыс. т. Есть рудовозы дедвейтом до 400 тыс. т. Такие суда узко специализированы: 93% перевозимого ими груза составляют уголь и руда. Эти суда обслуживают глубоководные терминалы.

Характеристики расчетных судов – это важнейшие исходные данные для правильного подбора портового перегрузочного оборудования. От того, какие суда обрабатываются или будут обрабатываться на терминале зависит требуемая грузовая характеристика портального крана (зависимость грузоподъемности от вылета стрелы) или параметры судопогрузочной машины (длина и высота стрелы, диапазон хода челнока и т.д.).

Рис. 2. Погрузка судна типа Panamax минеральными удобрениями в порту г. Мурманск

Также размерения балкеров и конструкция крышек, закрывающих трюмы влияет на вариант конструктивного исполнения купольного укрытия «MANTIA», предназначеного для защиты груза помещенного в трюме судна от атмосферных осадков при погрузке гигроскопичных навалочных грузов, а также защиты акватории от пыли, возникающей в процессе погрузки.

Рис. 3. Разворачивание купольного устройства «MANTIA»

Для удобства заполнения опросных листов в таблице ниже приводим таблицу с основными размерениями балкеров для транспортировки угля. Суда для транспортировки минеральных удобрений или зерна будут иметь близкие значения размерений. Значительные отклонения будут у специализированных судов-рудовозов по причине высокой насыпной плотности груза.

Размерения судов-балкеров для транспортировки угля

(обработка базы данных судов IHS Fairplay по состоянию на январь 2016 г.)

Источник

СУДА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАССОВЫХ ГРУЗОВ

Танкеры

В 1886 г. был спущен на воду танкер «Gluckauf» (дедвейт 2300 т). Это судно первым официально зарегистрировано Английским Ллойдом как танкер, поэтому часто историю танкеростроения обычно начинают с него.

Танкерный флот рос быстро. Увеличивались и размеры танкеров, особенно перевозящих сырую нефть (рис. 4.1).

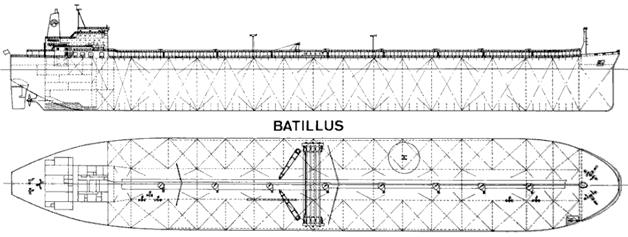

В терминологии судостроения и судоходства появились понятия: суда-«мамонты» или Very Large Crude Carrier (VLCC) — дедвейтом от 175 до

300 тыс. т; суда-«монстры» или Ultra Large Crude Carrier (ULCC) — дедвейтом свыше 300 тыс. т. Самый большой танкер мира «Batillus» (Франция —

= 401,1 м; В = 63,0 м; Н = 35,9 м; DW = 554 тыс. т) вошел в строй в 1976 г. (рис. 4.2).

Танкеры тех времён строились с продольными переборками (от одной до трёх) и сравнительно большим количеством поперечных переборок, на расстоянии до 0,1L (или до 0,2L – при наличии промежуточных отбойных переборок), с одинарными бортами и днищем. Система набора корпуса – смешанная или продольная. Рамные связи с высокими стенками (так называемые отбойные листы) образуют мощные поперечные и продольные рамы, гасящие энергию слошинга – ударов жидкого груза о конструкции при качке судна. Примеры конструкций танкеров приведены на рис. 4.3, 4.4.

Для приёма балласта использовались грузовые танки. При сливе балласта загрязнялась окружающая акватория, поэтому с ростом тоннажа и размеров танкеров обострилась экологическая проблема их эксплуатации. В результате появились суда с чисто балластными танками, предназначенными только для заполнения водой в балластном переходе. Такие танкеры имеют и эксплуатационные преимущества: уменьшение коррозии грузовых танков, сокращение времени стоянки в порту (балласт может приниматься параллельно с операцией разгрузки), отсутствие необходимости мыть танки (если нет перемены сорта груза) и т.д.

Однако наибольший общественный резонанс вызывали катастрофы с танкерами. В 1967 г. у берегов Англии разломился супертанкер «Torrey Canyon». 120 тыс. т нефти вылилось в море, угрожая всему живому в

огромном районе. В 1978 г. у берегов Франции сел на мель и разломился супертанкер «Amoco Kadis», вылив в море 220 тыс. т нефти. Подобных

катастроф с тех пор было несколько десятков. Главными причинами аварий были несовершенные конструкции, плохое техническое состояние

судов, неопытные, плохо оплачиваемые экипажи, безответственность

инспектирующих технических служб и судовладельцев.

Рис. 4.1. Эволюция танкеров до середины 70-х годов XX века /21/

Рис. 4.2. Нефтеналивные танкеры типа «Батиллус» — самые большие

из всех транспортных судов (высота борта 35,9 м; осадка 28,6 м)

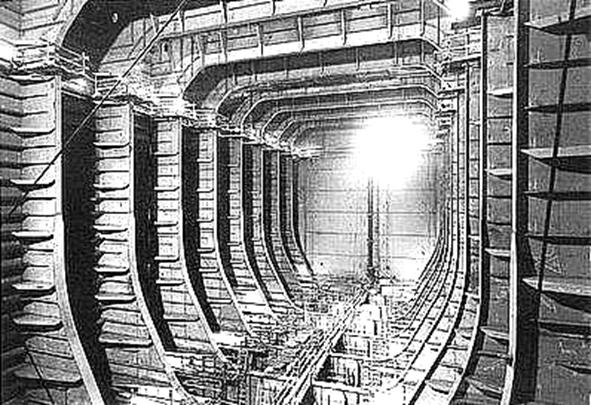

Рис. 4.3. Грузовой танк судна «Exxon Valdez» (вылившего в море

37 тыс. т нефти при столкновении с айсбергом у берегов Аляски

в 1989 г.)

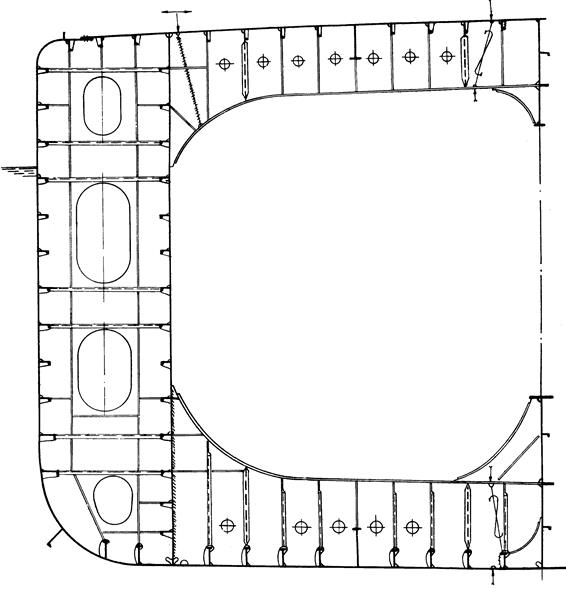

Рис. 4.4. Мидель-шпангоут танкера типа «Владивосток» (DW = 15 тыс. т)

В связи с экологической опасностью танкеров Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL), принятая в 1973 г. с дополнительным Протоколом 1978 г., выдвинула ряд требований к конструкции корпуса танкеров, в том числе:

1) обязательное наличие чисто балластных танков;

2) ограничение предельных размеров танков с целью уменьшения разливов нефти при аварии;

3) создание конструктивной защиты в виде двойного дна и двойных бортов, высотой (шириной) до 2 м.

Когда в 70-х годах ХХ в. разразился энергетический кризис, множество «грязных» супертанкеров было выведено из эксплуатации. В результате формирования новых требований к танкерам в настоящее время строятся «экологически чистые» танкеры с двойным дном и двойными бортами. Набор двойных бортов и двойного дна не контактирует с жидким грузом. В результате упрощается зачистка танков. Для уменьшения коррозии подпалубного набора на многих современных танкерах набор стали размещать наружу (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Мидель-шпангоут двухкорпусного танкера с надпалубным набором

Вместе с тем двухкорпусные танкеры имеют ряд недостатков по сравнению с однокорпусными: они дорогие и тяжёлые; срок службы их оказался меньшим в связи с повышенной коррозией и трудностью её контроля в междудонных и междубортных балластных цистернах. Двойной корпус представляет собой удвоенную поверхность для разрушительной работы коррозии. Мало того, такой корпус действует как термос, не давая морской воде охлаждать содержимое танков. А скорость коррозии увеличивается вдвое с повышением температуры на каждые 7 °С.

Грузовое пространство танкеров отделено от МО и форпика коффердамами (короткими пустыми отсеками длиной обычно в одну шпацию). Типичное расположение танков двухкорпусника приведено на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Типичное расположение переборок и цистерн танкера

|

Типичные поперечные сечения морских танкеров схематически представлены на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Типовые миделевые сечения крупнотоннажных танкеров

(закрашены балластные цистерны):

а – однокорпусный, с двумя продольными переборками; б – с двойным

бортом; в – с двойным дном; г – двухкорпусный с двумя продольными

переборками; д – двухкорпусный с одной продольной переборкой; е –

с промежуточной палубой и бортовыми балластными цистернами

(типа Coulombi Egg /18/)

Небольшие танкеры для сырой нефти являются обычно однокорпусными. На речных судах допускается применение так называемой двухъ-ярусной или навесной системы набора (рис. 4.8). В такой конструкции балки основного набора не проходят сквозь вырезы в рамных балках, как при традиционной (нарезной) системе набора. Рамные балки имеют два пояска (двутавр или швеллер). Одним из поясков они привариваются к пояскам основного набора. Такая конструкция является высокотехнологичной (исключаются сложные узлы пересечения балок) и удобной в эксплуатации (упрощается промывка танков), однако имеет меньшую несущую способность и надёжность, поэтому не допускается для морских судов.

Рис. 4.8. Мидель-шпангоут нефтеналивной баржи

с навесной конструкцией набора /16/

|

Разновидностью танкеров являются продуктовозы (перевозящие лёгкие нефтепродукты) и химовозы – суда, имеющие встроенные или вкладные грузовые танки (обычно изнутри безнаборные и покрытые антикоррозионными покрытиями). Типичные поперечные сечения таких танкеров схематически представлены на рис. 4.9.

Рис. 4.9. Типовые миделевые сечения продуктовозов и химовозов

К танкерам по характеру груза относятся и суда, предназначенные для перевозки сжиженных газов – газовозы. Специфика груза, находящегося в охлажденном до -50. -160 °С состоянии, а иногда — и при высоком давлении, требует сложных конструктивных решений: применения специальных материалов, тщательной тепловой изоляции и т. д.

Рис. 4.10. Типовые миделевые сечения газовозов

|

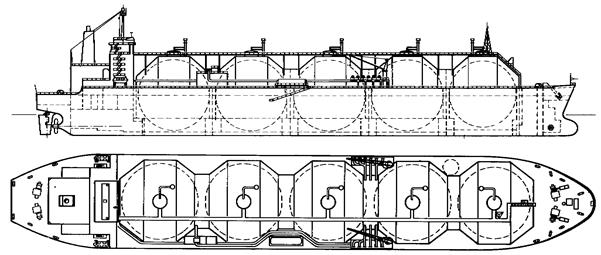

Примеры конструктивных схем газовозов показаны на рис. 4.10 – 4.12.

Рис. 4.11. Газовоз «Echigo Maru»

Рис. 4.12. Газовоз «WeserGas»

Навалочные суда

Первые (еще деревянные) суда, специально приспособленные для перевозки руды и зерна, начали строить в 60-х годах XIX в. на Великих озерах Северной Америки. Суда для перевозки массовых насыпных грузов называют по-разному: СНГ (суда для навалочных грузов); балкеры и балкерьеры (от слов bulk — навалочный и carrier — перевозчик); навалочники. К середине XX в. общий дедвейт навалочников был небольшой и в основном состоял из узкоспециализированных судов — рудовозов.

Руда, как известно, груз тяжелый, с малым удельным погрузочным объемом (до 1 м 3 /т; например, железная руда — 0,42. 0,48 м 3 /т). При объёмах трюмов, характерных для обычных судов, при полном использовании грузоподъемности судна руда лежит лишь в нижней части трюма, что приводит к понижению центра тяжести судна. Бортовая качка в шторм становится стремительной, резко ухудшающей обитаемость и вызывающей появление больших перегрузок, действующих на конструкции. Более того, резкая бортовая качка способна вызвать быстрое смещение груза на один борт. В результате судно кренится и может опрокинуться.

Для обеспечения остойчивости и плавности качки грузовой трюм

навалочника должен быть заполнен доверху. Поэтому рудовозы имеют продольные переборки и высокое двойное дно (рис. 4.13, 4.14). В бортовых танках и двойном дне размещаются балластные цистерны.

С 1960 г. строительство «чистых» рудовозов пошло на убыль. Интенсивный рост объема перевозок различных массовых насыпных грузов (уголь, зерно, цемент, сахар, минеральные удобрения, соль, бокситы и др.) с большим диапазоном удельной погрузочной кубатуры — от 0,4 (руда) до 3,2 (торф) м 3 /т — привел к развитию других специализированных судов

(углевозов, зерновозов и др.) и универсальных балкеров. В настоящее время рудовозы составляют небольшую долю в общем тоннаже навалочников.

|

Рис. 4.13. Типовые миделевые сечения рудовозов

|

Рис. 4.14. Рудовоз «Oyashima Maru»[3]

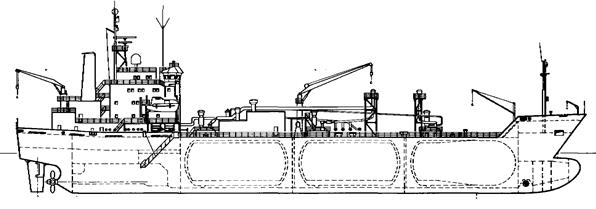

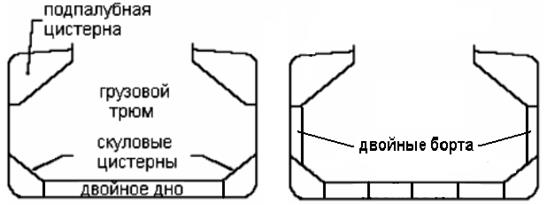

У балкеров для относительно лёгких навалочных грузов, а также у универсальных навалочников архитектурно-конструктивный тип достаточно стабилен: кормовое расположение машинного отделения, однопалубный, с подпалубными и скуловыми цистернами (рис. 4.15 — 4.17).

|

Рис. 4.15. Типовые миделевые сечения навалочников

Подпалубные цистерны своей наклонной стороной препятствуют

самоштивке (произвольному пересыпанию при качке) груза, скуловые — обеспечивают ссыпание груза под просвет люка при разгрузке. В балластном переходе цистерны служат для принятия балласта.

|

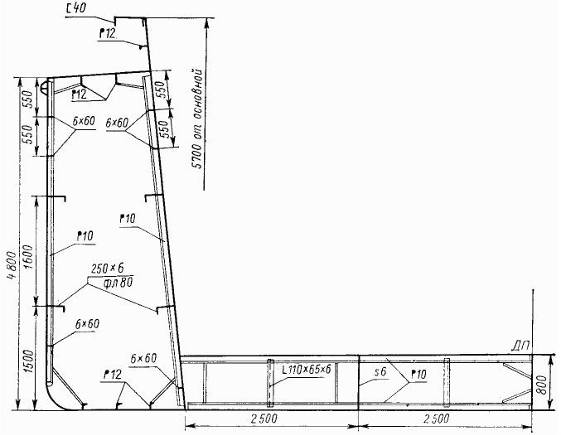

Рис. 4.17. Элементы конструкций навалочника

Универсальные суда для навалочных грузов (УСНГ) должны отвечать противоречивым требованиям, которые предъявляет к ним перевозка разных по плотности навалочных грузов: с одной стороны — достаточная грузовместимость при перевозке легких грузов, соответствующая полному использованию грузоподъемности; с другой стороны — умеренная качка и исключение самоштивки при перевозке тяжелых грузов, занимающих малый объем.

Решение этой проблемы состоит в том, что при перевозке лёгких грузов используются все трюмы, а для руды применяется чередующаяся загрузка трюмов – через один. Кроме того, трюмы имеют разную длину: для руды предназначены короткие трюмы, для грузов средней плотности – длинные трюмы, а для лёгких грузов – все трюмы (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Влияние чередующейся загрузки трюмов на нагрузки,

вызывающие общий продольный изгиб корпуса судна

Как видно из рис. 4.18, чередующаяся загрузка трюмов ведет к созданию резкой неравномерности распределения нагрузки по длине судна, что вызывает возрастание максимальных значений срезывающей силы и изгибающего момента. Особенно значительно увеличиваются перерезывающие силы (иногда до четырех раз). В результате необходимости обеспечения общей прочности таких судов, их корпус тяжелее, чем у специализированных балкеров. Резкие пики перерезывающих сил вызывают концентрации напряжений. Эти обстоятельства, по-видимому, являлись одной из основных причин целого ряда катастроф с балкерами, когда в штормовой обстановке они переламывались пополам либо у них отламывалась

носовая оконечность[4].

Среди навалочников следует отметить саморазгружающиеся суда. Они оборудуются автоматизированной системой транспортеров (ленточных, ковшовых, винтовых) для перемещения груза внутри судна, подачи его на палубу и передачи с помощью поворотной стрелы с транспортером на причал.

Постройка таких судов целесообразна для обслуживания коротких рейсов на постоянных линиях в неприспособленные для разгрузки порты. Разгрузочное устройство существенно влияет на архитектурно-конструк-тивный тип судна: трюмы представляют собой бункеры, под которыми вдоль судна устраиваются туннели для транспортеров (рис. 4.19). Такие суда широко распространены на Великих озёрах в Северной Америке.

Рис. 4.19. Саморазгружающееся навалочное судно Великих озёр

Навалочные суда внутреннего плавания имеют существенно отличный от морских архитектурно-конструктивный тип. Это объясняется условиями их эксплуатации, в первую очередь, малыми глубинами и небольшими волнами. Поэтому речные балкеры и танкеры имеют малые осадки, большие отношения L/H и B/H. Большая часть речных навалочников

являются несамоходными судами (баржами).

Два основных типа речных балкеров: бункерные и площадочные суда.

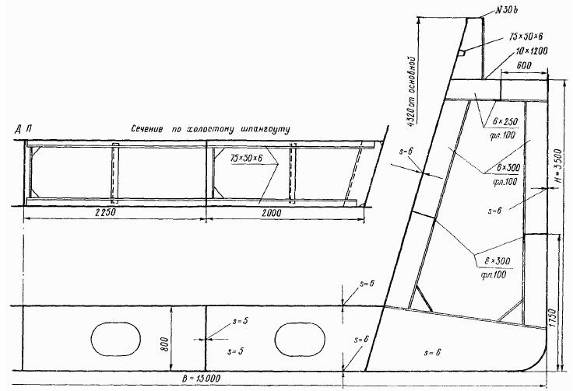

Бункерный навалочник (рис. 4.20 – 4.22) имеет двойное дно и широкие двойные борта, между которыми располагается грузовой бункер, не разделённый поперечными переборками, идущий от переборки форпика до

машинного отделения (или до ахтерпика – у баржи). Непотопляемость судна обеспечивается разделением переборками только двойных бортов и дна.

Одна из основных проблем проектирования конструкции такого судна состоит в том, что двойное дно не поддерживается поперечными переборками – длина перекрытия равна длине всего бункера. Местная прочность двойного дна обеспечивается флорами, пролёт которых равен расстоянию между продольными переборками (внутренними бортами). Стрингеры и киль не поддерживают флоры, как у судов с поперечными переборками, так как им самим опереться не на что. Для уменьшения пролёта флоров часто внутренние борта выполняются наклонными.

|

Рис. 4.20. Разрез по холостому шпангоуту бункерной баржи проекта 1787 /16/

Рис. 4.21. Мидель-шпангоут бункерной баржи проекта 567

|

Рис. 4.22. Мидель-шпангоут бункерной баржи проекта Р29[5]

У площадочного судна грузовое пространство расположено на палубе, огороженной с бортов и в оконечностях комингсами (рис. 4.23 – 4.24).

Рис. 4.23. Мидель-шпангоут баржи – площадки грузоподъёмностью

1000 т /16/

Местная прочность палубы и днища обеспечивается тем, что они связаны системой поперечных и продольных переборок, пиллерсов или раскосов (наклонных стержней).

|

Рис. 4.24. Мидель-шпангоут баржи — площадки пр. 81210 /8/

При эксплуатации речных навалочников нередки случаи нарушения их общей прочности (переломов корпуса). При этом, в отличие от морских судов, переломы происходят на тихой воде. Причин этому несколько:

1) коррозионный износ, истирание и остаточные эксплуатационные местные деформации (переломы чаще происходят со старыми судами);

2) неправильная последовательность загрузки или выгрузки бункеров, при которой возникает неравномерное распределение груза по длине и рост наибольшего изгибающего момента и перерезывающей силы;

3) перегруз и неравномерное по длине распределение груза — «горками»;

4) посадка на мель.

Так как высота борта речных судов относительно мала, обеспечение общей продольной прочности достигается применением продольной системы набора палубы и днища даже при относительно небольших длинах корпуса (менее 80 м).

Источник