Классификация, свойства и распространение дерново-бурых почв

Дерново-бурый тип почв, формирующихся под воздействием дернового процесса под лесной растительностью на богатых основаниями почвообразующих породах. Реакция кислая или слабокислая.

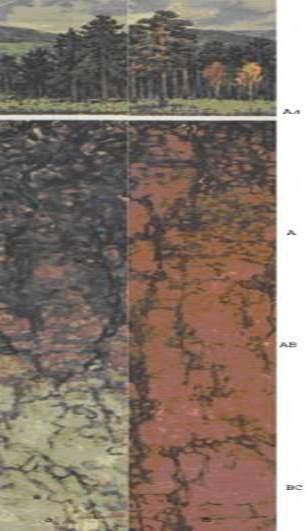

В почвенном профиле дерновых лесных почв выделяются горизонты:

— лесная подстилка серого цвета мощностью около 8-10 см;

— бурый метаморфический горизонт, который постепенно переходит в щебнистую почвообразующую породу.

Дерновые лесные почвы распространены на Урале, в горах Южной Сибири, в Забайкалье. Дерновые лесные почвы часто относят к типу бурых лесных почв.

Дерново-бурые почвы образуются в результате проявления дернового процесса. Он протекает под луговой травянистой растительностью, а также и под лесом, если в нем хорошо развит травянистый покров. Многолетняя травянистая растительность энергично обогащает почву органическими веществами. В их составе относительно много кальция, магния, других зольных элементов. Разложение органического вещества осуществляется главным образом бактериями. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты. Реагируя с основаниями, они дают нерастворимые в воде соли – гуматы. Особенно важны гуматы кальция и магния в образовании водопрочной зернисто-комковатой структуры. Реакция среды получается близкой к нейтральной – основания практически полностью нейтрализуют почвенные кислоты.

Почвы лесной зоны по абсолютному и относительному возрасту старше почв тундры, почвообразовательный процесс в этой зоне находится на более зрелой стадии развития. Это находит подтверждение в большей мощности почв, в отчетливой их дифференциации на генетические горизонты, в большом разнообразии типов и подтипов. Характеризуя эти особенности, необходимо иметь в виду и более южное географическое положение лесной зоны. С ним связаны более значительный приток тепла и удлиненный безморозный период, в который почвообразовательные процессы протекают беспрепятственно.

На юге Дальнего Востока, где в среднем и нижнем поясах господствует химическое выветривание и вновь появляются смешанные леса, распространены тяжелосуглинистые почвы, склонные к заболачиванию. Подзолообразовательпый процесс, исключая верхний пояс, выражен слабо. Более типичными являются переходные от дерново-подзолистых к бурым и дерново-бурые почвы.

Среди почв лесных провинций СНГ наименее плодородными являются подзолистые. Для повышения их плодородия необходимо создавать глубокий пахотный слой, вводить севообороты, вносить известь, органические и минеральные удобрения. Болотные почвы нуждаются в осушении, известковании, внесении минеральных удобрений и микроэлементов.

Наиболее плодородными в лесных провинциях СНГ оказываются дерново-карбонатные, или перегнойно-карбонатные, и дерново-луговые почвы, осваиваемые в первую очередь.

Почвенный покров провинций лесостепной зоны неоднороден и также имеет в СНГ свои провинциальные особенности.

Почвы этого типа образуются под лиственными лесами в условиях влажного и мягкого океанического климата. По этой причине бурых лесных почв мало на равнинах континентальных областей, но они широко распространены в западных областях Украины (в Карпатах), Крыму, теплых и влажных районах Кавказа и на Дальнем Востоке.

Бурые лесные почвы занимают площадь около 45 млн. га. На Дальнем Востоке они залегают совместно с луговыми и лугово-болотными почвами, а в Закарпатье вместе с бурыми лесными почвами широкое распространение получили дерново-глеевые.

Факторы почвообразования. Горно-бурые лесные почвы Прикарпатья формируются в условиях влажного, умеренно теплого климата с теплым и влажным летом. Климат Дальнего Востока в провинции бурых лесных почв носит муссонный характер. Среднегодовое количество осадков в Закарпатье составляет 800—1000 мм при испаряемости 600 мм, а на Дальнем Востоке — соответственно 450—600 и 430—550 мм.

Характерным признаком в климатическом отношении для районов распространения бурых лесных почв является промывной тип водного режима. Теплое и влажное лето благоприятствует произрастанию широколиственных лесов. В Закарпатье бурые лесные почвы приурочены преимущественно к пологоувалистым предгорьям с высотами от 120 до 350 м.

Почвообразующие породы здесь представлены пестроцветными отложениями морских и континентальных рыхлых пород, делювиальными, пролювиальными и аллювиальными отложениями. Дальневосточные провинции расположены в обширных межгорных и предгорных равнинах со слаборасчлененным рельефом, который местами нарушается сопками. Почвообразующими породами являются преимущественно суглинистые и глинистые элювиально-делювиальные и аллювиальные отложения.

Растительность в Прикарпатье представлена широколиственными буково-дубовыми, буково-грабовыми, дубовыми и дубово-ясеневыми лесами. Значительная часть их вырублена и заменена сельскохозяйственными угодьями. На Дальнем Востоке преобладают хвойно-широколиственные леса, где сосредоточены основные площади саянской ели, пихты, кедра, дуба, клена, липы и др. пород. Избыточно увлажненные участки заняты лугово-болотной и болотной растительностью.

Формирование почв. Бурые лесные почвы формируются под широколиственными лесами, опад которых богат кальцием. Ввиду этого, а также вследствие отсутствия сезонов переувлажнения, способствующих миграции железа, разрушение первичных минералов характерно для бурых лесных почв. Более характерным для них является перераспределение тонкодисперсных минералов по профилю.

Профиль бурых лесных почв имеет слабую внешнюю дифференцированность. Общее строение его следующее: гумусовый горизонт — серо-бурого цвета, комковатой структуры, мощностью 20—25 см, постепенно переходит в иллювиальный горизонт, который в верхней части ярко-коричнево-бурый, глинистый с комковато-ореховатой структурой; в нижней части структура становится более крупной, а коричневый оттенок уменьшается (цвет напоминает окраску породы), мощность горизонта 50—60 см.

В профиле бурых лесных почв довольно слабо и не всегда выражены признаки подзолообразования. Несмотря на отсутствие карбонатов кальция, в профиле типичных бурых лесных почв ослабление признаков подзолообразования связано с биологическим круговоротом веществ, протекающим в условиях широколиственных лесов. В таких лесах с опадом возвращается в почву большое количество зольных элементов, в том числе солей кальция. В связи с этим разложение органических остатков протекает в среде, богатой основаниями, которые нейтрализуют образующиеся гуминовые кислоты и фульвокислоты. В травянистых лесах гумусированность верхних горизонтов в значительной степени связана с развитием дернового процесса почвообразования. В генезисе бурых лесных почв существенное значение имеет процесс лессиважа.

Характерным для образования бурых лесных почв является оглеение — процесс образования вторичных глинистых минералов.

Этот процесс может осуществляться при непосредственном превращении на месте нахождения первичных минералов во вторичные под влиянием биохимических факторов, а также в результате процессов вторичного синтеза из продуктов минерализации органических остатков. При оглеении в профиле почвы накапливаются ил, а также железо, алюминий, марганец, фосфор, магний, кальций и другие элементы.

В зависимости от особенностей почвообразования различают следующие подтипы бурых лесных почв: бурые лесные типичные, бурые лесные оподзоленные, бурые лесные глеевые, бурые лесные оподзоленные глеевые.

В связи с фациальными особенностями почвообразования указанные подтипы объединяются в три группы фациальных подтипов: бурые лесные теплые карпатской и закарпатской фаций с теплым климатом и мягкой зимой; бурые лесные умеренно теплые северокавказской и восточно-кавказской фаций с умеренно теплым климатом и с умеренно мягкой зимой; бурые лесные глубокопромерзающие длительно-сезонно-мерзлотные дальневосточной фации с муссонным климатом.

Разделение бурых лесных почв на роды связано с характером почвообразующих пород (остаточно-карбонатные, красноцветные, каменисто-галечниковые). Деление на виды производится в зависимости от содержания гумуса и мощности гумусового горизонта. Кроме того, оподзоленные подтипы почвы подразделяются по степени оподзоленности на слабо-, средне- и сильнооподзоленные виды, а глеевые — на глеевые и глееватые.

Источник

Дерново-карбонатные, дерново-бурые почвы. Распространение, классификация, свойства. Использование этих почв в условиях Пермского края.

1. Дерново-карбонатные почвы.

Дерново-карбонатные почвы формируются на карбонатных породах в условиях умеренно-холодного более или менее влажного климата.

Эти почвы встречаются во всех районах Пермской области, за исключением самых северных, где толща четвертичных отложений велика и обнажение коренных пород, в том числе и известковых, ограничено только небольшими участками на приречных скатах. Они занимают площадь около 1% территории области. Формируются на элювии пермских мергелей, известняков, доломитов, возможно и гипсов; поскольку указанные породы обнажаются на склонах или перегибах склонов, то и дерново-карбонатные почвы приурочиваются в большинстве случаев к этим же элементам рельефа. Встречаются пятнами.

В дерново-карбонатных почвах содержится много обменных кальция и магния. Реакция почвенного раствора в верхнем горизонте нейтральная, с движением в глубь почвы становится слабощелочной. Физико-химические свойства дерново-карбонатных почв благоприятны для произрастания большинства сельскохозяйственных культур, возделываемых в Пермской области.

Пылеватых частиц в дерново-карбонатных почвах содержится немного. В таком количестве они не вызывают ухудшения физического состояния почвы. Но и дерново-карбонатные почвы при несоблюдении агротехники могут стать бесструктурными.

Водопроницаемость дерново-карбонатных почв благодаря мелкокомковатой структуре верхних горизонтов и хорошей рыхлости материнской породы, содержащей обломки мергеля, исключительно высокая.

В связи с тяжелым механическим составом и значительным содержанием перегноя, дерново-карбонатные почвы обладают большой максимальной гигроскопичностью (в гор. Ап 0–22 см – 10–14%). Вследствие этого они связывают значительное количество воды в неусвояемой форме.

Благодаря приуроченности к перегибам склонов и к склонам южной экспозиции и хорошей водопроницаемости эти почвы раньше других приходят в состояние физической спелости и допускают возможность проведения ранней обработки и посева, что, к сожалению, часто не учитывается.

Дерново-карбонатные почвы обладают высокой биологической активностью.

Дерново-карбонатные почвы благоприятны для произрастания растений. Но есть у них и недостатки: азот и фосфор сильно закреплены в органическом веществе, поэтому малодоступны растениям, почвы очень подвержены эрозии, в ряде случаев в них имеется известковый скелет в виде щебня. нередко указанные отрицательные свойства так сильно выражены, что сводят на нет положительные качества дерново-карбонатных почв.

Мероприятия по повышению плодородия дерново-карбонатных почв должны сводиться к борьбе с эрозией, к очистке почвы от известкового щебня и внесению удобрений.

Несмотря на высокое содержание в рассматриваемых почвах азотобактера, хорошее действие на урожай яровой пшеницы оказывает бактериальное удобрение азотобактерин.

Дерново-карбонатные почвы благоприятны для возделывания многих культур.

дерново-карбонатные каменистые почвы, залегающие на склонах, неудобные для посевов, часто бросовые, целесообразно использовать для создания пастбищ из люцерно-злаковых траво-семсей.

Строение профиля и генезис.

Дерново-карбонатные почвы образовались на карбонатных породах, обычно на повышенных элементах рельефа, в автоморфных условиях. Особенности валового химического состава дерново-карбонатных почв в том, что в верхних генетических горизонтах содержится больше полутораоксидов железа и алюминия, а также магния по сравнению с дерново-подзолистыми и серыми лесными. Процессы почвообразования и выветривания привели к увеличению валового содержания SiO2 в профиле дерново-карбонатных почв (до 65 – 75% в пахотном слое), сформировавшихся на основных по содержанию SiO2, породах с количеством SiO2 54 – 60%. В профиле почв отмечен вынос элементов.

Валовых микроэлементов в этих почвах больше, чем в дерново-подзолистых и серых почвах, а подвижных – в 2 раза и более, чем в дерново-подзолистых почвах. Коэффициент накопления валовых количеств бора, меди, кобальта, марганца и других положительные, что в большой степени связано с влиянием «геохимического карбонатного барьера».

Дерново-карбонатные типичные почвы (рендзины) имеют маломощный профиль, сформировались на элювии известковых пород; на поверхности, в дерновом и пахотном горизонтах содержатся обломки этих пород. Это характеризует почвы как каменистые и неудобные для земледелия. Неэродированные почвы – многогумусные, имеют реакцию, близкую к нейтральной(pHKCl 5,5 – 5); сумма обменных оснований 25 – 35 мг•экв; степень насыщенности основаниями 80 – 95% и выше. Преобладает среднее содержание подвижного фосфора, среднее и повышенное – калия. Дерново-карбонатные выщелоченные (и типичные) почвы имеют довольно хорошее структурное состояние; в пахотном горизонте водопрочных агрегатов диаметром более 0,25 мм содержится 55 – 70%.

Дерново-карбонатные оподзоленные почвы приближаются по своим свойствам к дерново-слабоподзолистым почвам. Профиль хорошо развит, мощность его около 130 см. Под гумусовым слоем – горизонт с признаками оподзоленности (с белесой кремнеземистой присыпкой), с заметной выраженностью иллювиального процесса в горизонте В; карбонаты находятся на глубине около 1 м. По содержанию гумуса почвы среднегумусные, гумус гуматно-фульатный и фульватно-гуматный; реакция практически некислая, но встречаются и слабо- и среднекислые почвы, нуждающиеся в известковании. Сумма обменных оснований в верхнем гумусовом слое в среднем 20 – 25 мг•экв, степень насыщенности основаниями 80 – 95%. По содержанию подвижных фосфора и калия мало отличаются от других подтипов дерново-карбонатных почв.

Почвенные режимы дерново-карбонатных почв.

Они близки к режимам зональных почв, среди которых встречаются. В находящихся под лесом дерново-карбонатных почвах южнотаежной подзоны проявляется промывной тип водного режима, а под пашней – периодически промывной; на пашне почвы прогреваются гораздо лучше; процесс нитрификации под лесом подавлен, при распашке почв он быстро активизируется.

В дерново-карбонатных почвах более высокая микробиологическая и ферментивная активность, чем в дерново-подзолистых. Общая концентрация почвенных растворов пахотных дерново-карбонатных почв, содержание ионов Са 2+ , Mg 2+ , K + ниже, чем в дерново-подзолистых почвах, вследствие более высокой катионной емкости поглощения и низкой кислотности.

Дерново-карбонатные выщелоченные и оподзоленные почвы являются наиболее плодородными в типе дерново-карбонатных почв, но если в результате земледельческого использования их плодородие не сохранять, то оно быстро утрачивается. На пахотных землях в связи с прекращением ежегодного поступления в почву отмершего растительного органического вещества необходимо вносить органические удобрения в дозе не ниже 10т/га (в среднем ежегодно) во избежание уменьшения содержания гумуса. Учитывая, что дерново-карбонатные почвы, как правило, располагаются на повышенных элементах рельефа и сильно подвержены водной эрозии, содержание гумуса в их пахотном слое за 15 – 20 лет в некоторых районах уменьшилось на 0,9% (в абсолютных процентах).

Весной дерново-карбонатные почвы быстро пересыхают, поэтому нельзя упускать состояние спелости почв по влажности и необходимо своевременно проводить предпосевную обработку поля, тем более вспашку или глубокое рыхление глинистых и тяжелосуглинистых почв, иначе это приведет к образованию больших глыб на поверхности пашни, трудно разрушаемых последующим боронованием.

В комплексе агроприемов для дерново-карбонатных почв особую значимость имеют почвозащитная обработка и мероприятия по сохранению влаги. Чрезвычайно большой вред причиняет возделывание на дерново-карбонатных почвах пропашных культур с расположением гребней или гряд вдоль склона. Известковать почвы, как правило, не требуется, но иногда это необходимо. Внесение NP- удобрений обязательно. Дерново-карбонатные почвы целесообразнее использовать под ценные зерновые культуры (пшеницу и др.), а также под бобовые (горох, клевер и др.).

В подтипе коричнево-бурых почв выделены почвы дерново-бурые, коричнево-бурые и темно-коричневые. Все они сформировались на пермских красноцветных известковистых глинах.

Коричнево-бурые почвы встречаются во всех районах области и особенно южных. В Чернушинском районе эта группа составляет около 15% площади пашни. Залегают они, так же как и дерново-карбонатные почвы, на верхних частях склонов, возвышениях среди водоразделов и на вершинах всхолмлений.

Коричнево-бурые почвы встречаются во всем Западном Предуралье.

У дерново-бурых почв имеются начатки оподзоленности в виде белесой кремнеземистой присыпки на поверхности структурных агрегатов в горизонте В1 и признаков иллювиирования в горизонте В2 (ореховатая остроребристая структура, увеличенная плотность, по сравнению с выше- и нижележащими горизонтами, коричневатая лакировка на поверхности ореховатых агрегатов).

По механическому составу эти почвы являются глинистыми и тяжелосуглинистыми.

Содержание гумуса у дерново-бурых почв в пахотном слое колеблется в пределах до 3,5%. В профиле количество гумуса снижается быстро.

Довольно много в исследуемых почвах валового фосфора. это объясняется и повышенным содержанием гумуса в данных почвах и высоким содержанием фосфора в материнской породе (около 0,09 – 0,12%). Судя по величине рН солевой вытяжки, дерново-бурые почвы слабо нуждаются в известковании. Но среди этих почв встречаются и такие, у которых в пахотном слое рН солевой вытяжки 5,6 – 6,0. При таких условиях известкование нецелесообразно.

Дерново-бурые почвы обладают худшими физическими свойствами из коричнево-бурых.

Коричнево-бурые почвы выделяются большой влагооемкостью. Это – положительное качество, оно исключает возможность возникновения закисных процессов даже при сильном увлажнении почвы. Коричнево-бурым почвам присуща большая гигроскопичность, что обязывает очень заботиться о наиболее полном использовании атмосферных осадках.

Водопроницаемость характеризуется достаточно большими величинами. Если учесть, что ливневые дожди в Пермской области бывают сравнительно небольшой силы и продолжаются обычно 10 – 12 минут, то вода дождей успевает просочиться в почву и сильного эрозионного процесса не вызывает. Эрозия наблюдается лишь при ливневых дождях исключительной интенсивности, а главное, весной при таянии снега, когда оттаивает только верхняя часть пахотного слоя, а ниже почва находится в замерзшем состоянии и воду еще не пропускает.

Благодаря многим положительным качествам почвы, относящиеся к подтипу коричнево-бурых, представляют большой интерес для колхозов и совхозов. Разумеется, хотя эти почвы обладают высоким потенциальным плодородием, внесение удобрений в них совершенно обязательно.

Источник