Торфяные типы почв

Торфяные почвы формируются при постоянном избыточном переувлажнении. В них накапливается значительное количество неразложившегося органического вещества. Профиль этих почв образует два слоя — горизонт торфяной (Т) и глеевый (G). Слой торфа может иметь толщину от 50 см до 100 см и более.

Торф в нашем представлении неразрывно связан с болотом. Существуют два основных типа болот — верховые и низинные, которым соответствуют два типа торфяных почв.

При оценке торфяной почвы важно определить тип торфяного болота, которому соответствует почва. Болотные почвы разных типов отличаются по внешним признакам, физическому и химическому составам.

Верховые торфяные почвы отличаются высокой кислотностью (pH 2,5-3,5), малой степенью разложения торфа, волокнистостью, значительной влагоёмкостью, низким содержанием питательных веществ. Цвет торфа — от жёлтого до темно-коричневого. Освоение этих почв требует больших затрат.

Болотные почвы низинного типа имеют высокую степень разложения торфа, почти чёрный цвет, слабокислую или нейтральную реакцию, низкую влагоёмкость. Они потенциально более плодородные и легче поддаются освоению, чем почва верховых болот.

Если переувлажнение почвы подзолистого типа можно устранить, применив особые способы посадки растений (см. главу «Создание корнеобитаемого слоя»), то торфяные почвы можно использовать для посадок различных растений только после осушения болот.

Однако и осушенные торфяные почвы сохраняют ряд неблагоприятных свойств. Они медленно прогреваются, долго сохраняют в начале вегетации горизонты мерзлоты. Их температура в среднем на 2-4°С за вегетационный период ниже, чем температура минеральных почв. Торфяные почвы обладают низкой теплопроводностью. Из-за этого, а также характерной тёмной окраски в летние дни происходит сильное нагревание поверхностных слоев, температура может повышаться до 30-40°С, а в ясные ночи происходит интенсивная теплоотдача. Температура корнеобитаемого слоя резко падает. Такие температурные контрасты оказывают отрицательное влияние на растения. Высокая влагоёмкость торфяных почв затрудняет поддержание в них оптимальной влажности. На них чаще, чем на минеральных почвах, возникает угроза заморозков в вегетационный период.

Большинство болотных почв бедно фосфором, калием, магнием и микроэлементами. Поэтому внесение минеральных удобрений обязательно. Часто требуется известкование. Для более быстрого разложения торфа необходимо добавить в него биологически активные органические удобрения (навоз, компост, фекалии, птичий помет).

Для повышения плодородия на осушенных и освоенных болотных почвах должна применяться не только специальная система удобрений, но и особая обработка почвы.

Источник

Типы почв торфяная почва

Профиль почв (весь или его большая часть) состоит из органического материала, обычно из торфа, разной степени разложенности и ботанического состава. Мощность торфяной толщи превышает 50 см и может достигать нескольких метров; либо полуметровая торфяная толща подстилается минеральной породой – рыхлой оглеенной или плотной. Типы почв в отделе выделяются по характеру торфяного горизонта (олиготрофного, эутрофного или сухоторфяного) и подстилающего его субстрата.

Торфяные почвы формируются в прохладных гумидных областях: тундровых и таежных, где они образуют большие массивы, особенно крупные в Западной Сибири (Васюганье, торфяники междуречий Таз-Пур-Надым), занимающие тысячи гектаров. В европейской южной тайге торфяные почвы встречаются относительно небольшими ареалами, как на верховых болотах, так и на низинных, редко – на склонах; в лесостепи торфяные почвы практически отсутствуют. Торфяные почвы образуются преимущественно под моховыми или травянистыми растительными сообществами, реже сосновыми или мелколиственными лесами ( Заставка ) на органогенной или минеральной породе.

Основным фактором формирования торфяных почв является избыточное застойное увлажнение, как атмосферное, так и грунтовое или натечное.

Если в профиле имеется минеральная порода, она прокрашена в своей верхней части потечным органическим веществом в сизовато-серые или темно-серые тона, в нижней – отчетлива зеленовато- или голубовато-сизая окраска ( 4 ).

Физические свойства. Профиль олиготрофной торфяной почвы обычно водонасыщен. Водопроницаемость снижается с глубиной, особенно в мощных торфяных залежах. Влагоемкость почв достигает 700–1500% влаги на сухое вещество. Характерна чрезвычайно низкая плотность твердой фазы (0,03–0,10 г/см 3 ).

В тундре и лесотундре в профиле наблюдается многолетняя или сезонная льдистая мерзлота, начиная с глубины 10-30 см.

Химические свойства. Торфяная олиготрофная почва характеризуется кислой реакцией среды (величина pH 3,2–4,2), низкой зольностью (2,4–6,0% на сухое вещество), причем с максимальным содержанием макроэлементов в самой верхней части горизонта ТО. Содержание органического вещества превышает 35% от массы горизонта. Емкость поглощения – 80–90 мг-экв/100 г. Валовое содержание CaO, K2O колеблется от сотых до десятых долей процента. Характерно высокое содержание азота при незначительном участии подвижных, в основном аммонийных форм. Биологическая активность крайне низкая.

Область распространения и варианты. Формируются на равнинах средне-, северотаежной, лесотундровой и тундровой (под)зон в условиях застойного увлажнения атмосферными водами, преимущественно на водораздельных пространствах. Застою влаги способствует равнинность рельефа и слабая дренированность местности, а также наличие водоупорных пород (тяжелого гранулометрического состава, горизонтально слоистых или двучленных); торфяные олиготрофные почвы могут формироваться и в результате развития олиготрофной растительности (сфагновых мхов, кустарничков) в процессе зарастания водоемов.

При мощности торфяной залежи больше 1 м торфяные олиготрофные почвы классифицируются как олиготрофные торфяники ( 8 ).

Место в составе почвенного покрова. В таежной зоне торфяные олиготрофные почвы занимают автономные позиции в рельефе и сочетаются с глеевыми и глееватыми вариантами текстурно-дифференцированных почв или подзолов. В тундре и лесотундре торфяные олиготрофные почвы распространены значительно больше, образуя обширные ареалы из собственных комплексов или из вариаций (с торфяно-глеевыми, торфяными эутрофными, деструктивными), или чередуются с массивами криометаморфических и криогенных почв, иногда занимая верхние позиции в катенах. Для комплексных ареалов торфяных почв характерны плоскобугристые и крупнобугристые формы комплексов из разных вариантов торфяных и торфяно-глеевых почв ( 9, 10, 11 ).

Физические свойства. Профиль эутрофной торфяной почвы большую часть вегетационного периода насыщен водой. Плотность твердой фазы низкая, но немного выше чем в торфяных олиготрофных почвах – 0,15-0,30 г/см 3 . Избыточное увлажнение связано как с перераспределением поверхностного стока, так и с горизонтами грунтовых вод и/или верховодки. В почвенном профиле может присутствовать многолетняя или сезонная льдистая мерзлота.

Химические свойства. Реакция в верхней части почвенной толщи варьирует от кислой до нейтральной, значения рН обычно повышаются с глубиной. Зольность колеблется от 6 до 18%, емкость поглощения – от 100 до 200 мг-экв. Поглощающий комплекс может быть умеренно ненасыщен или полностью насыщен основаниями. Содержание органического вещества более 35%, степень его разложенности относительно высокая, содержание азота 1,5–4%.

Область распространения и варианты. Формируются в понижениях рельефа на ледниково-аккумулятивных – моренных и зандровых, равнинах, речных террасах и других элементах рельефа, где близко к поверхности залегают в той или иной степени минерализованные грунтовые воды. Растительность представлена зарослями ольхи, ивы, иногда сырыми березняками или осинниками, заболоченными лугами или болотами с осоками, тростниками, гипновыми мхами на равнинах таежной, тундровой и лесостепной зон ( 17 ).

В относительно благоприятных условиях разложения торфа формируются перегнойно-торфяные эутрофные почвы. Они отличаются высокой (около 50%) степенью разложения органического материала и темным, коричневым до черного цветом, т.е. они содержат прослойку или подгоризонт перегнойного материала. Его образование может быть связано как с условиями аэрации, так и с более высоким содержанием оснований в грунтовых водах, либо в почвообразующей породе. При повышенном содержании соединений железа в грунтовых водах формируются оруденелые торфяные эутрофные почвы с железистыми новообразованиями в виде жерствы или плитняка ( 18 ). При мощности торфяной залежи больше 1 м торфяные эутрофные почвы переходят в категорию низинных торфяников.

Место в составе почвенного покрова. Торфяные эутрофные почвы занимают подчиненные позиции в рельефе и, в таежной зоне, сочетаются с глеевыми и глееватыми текстурно-дифференцированными или альфегумусовыми почвами. На обширных заболоченных пространствах Западной Сибири торфяные эутрофные почвы образуют комплексы или вариации с другими торфяными почвами («своими» подтипами, либо различными олиготорфными и переходными к ним почвами). В сибирских тундрах и лесотундре торфяные эутрофные почвы встречаются на самых плоских недренированных низменностях с близким залеганием мерзлоты и чередуются с криоземами, приуроченными к лучше дренированным позициям.

Использование и ограничения. Торфяные эутрофные почвы, как и олиготрофные, в естественном состоянии непригодны к использованию в силу их застойного водного режима. В относительно редких случаях их небольшие массивы осушаются (открытый дренаж), после чего тем или иным способом вносится минеральный грунт, обычно песчаный, и такие почвы используются под культурные луга ( 19 ). При сохранении режима осушения происходит усадка и сработка; для поддержания устойчивое состояние почв поддерживается двусторонним регулированием водного режима. Мелиорированные таким путем торфяные эутрофные почвы классифицируются в отделе торфоземов.

Источник

Типы почв торфяная почва

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||

|  |

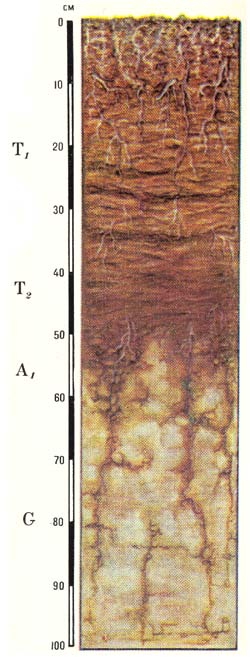

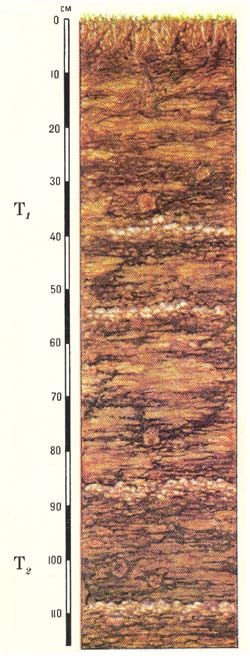

| Профиль болотных низинных торфяно-глеевых почв | Профиль болотных низинных торфяных почв |

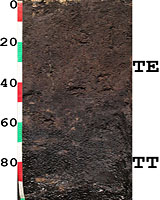

Т — торфяной горизонт мощностью 20-100 см и более, бурый, буровато-темно-серый, темно-бурый или коричнево-бурый; в верхней части густо переплетен корнями растений; степень разложения невысокая, ниже увеличивается, и горизонт приобретает черты перегнойно-торфяного; горизонт делится на несколько подгоризонтов в зависимости от степени разложения растительных остатков; торф нижних горизонтов, как правило слаборазложившийся, светло-желтый или желто-бурый, быстро темнеет на воздухе;

А1 — гумусовый оглеенный горизонт, грязно-серый или сизовато-темно-серый, насыщен водой, по ходам корней много ржавых полос, пятен и примазок;

G — минеральный глеевый горизонт, сизый, голубовато-сизо-серый, мокрый, вязкий.

Торфяные болотные низинные почвы имеют слабокислую или нейтральную реакцию среды (pHKCl 5,0-6,5), высокую зольность (более 10%). При высоком содержании валового азота (1,6-3,8%) бедны его подвижными формами, а также бедны подвижными формами калия и фосфора. Почвы слабо насыщены основаниями при довольно высокой емкости обмена, достигающей 100-200 мг-экв на 100 г почвы.

В типе торфяных болотных низинных почв выделено четыре подтипа: болотных низинных обедненных торфяно-глеевых, болотных низинных типичных торфяно-глеевых почв и болотных низинных обедненных торфяных, болотных низинных типичных торфяных почв. Поскольку подтипы обедненных и типичных почв не имеют четких морфологических различий и отличаются лишь по составу и свойствам (зольность, реакция среды, емкость обмена, степень насыщенности основаниями и т. д.), ниже приводится описание особенностей морфологического строения только болотных низинных торфяно-глеевых и торфяных почв.

Тип торфяных болотных низинных почв включает в себя следующие подтипы:

Болотные низинные торфяно-глеевые почвы

Болотные низинные торфяные почвы

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Болотные низинные торфяно-глеевые почвы

Болотные низинные торфяно-глеевые почвы Болотные низинные торфяные почвы

Болотные низинные торфяные почвы