Типы почв и их особенности (Таблица)

Типы почв

Отличаются слабым развитием, их горизонты почти не выражены. Эти почвы образуются в условиях сурового климата, короткого лета, почвообразовательные процессы проходят очень медленно.

Состоят (сверху вниз): из подстилки (неразложившиеся растительные остатки – А0), слабо выраженного перегнойного горизонта (А1) и глеевого горизонта, переходящего ниже в вечную мерзлоту. Глеевый горизонт голубоватого цвета формируется в условиях избытка влаги и недостатка воздуха, состоит из глинистых частиц. Эти почвы бедны питательными веществами, содержание гумуса – 73 тонны на гектар, у них слабая микробиологическая активность.

Образуются в зоне тайги и смешанных лесов

Ежегодный растительный опад здесь не очень велик, а образующийся из него перегной содержит кислоты и растворим в воде. В условиях избыточного увлажнения два раза в год, осенью (во время дождей) и весной (во время таяния снега) почвы промываются, из них вымывается большая часть гумуса. Поэтому под лесной подстилкой (А0) находится небольшой, маломощный гумусовый горизонт (А1), ниже залегает светло-серый, как зола, иногда чисто белый горизонт вымывания (А2). Глубже залегает бурый горизонт вмывания (В), обогащенный соединениями железа и алюминия. Содержание гумуса в этих почвах в среднем 99 тонн на гектар, в них мало питательных веществ, но достаточно влаги. При достаточном удобрении и хорошем уходе эти почвы могут давать высокие урожаи.

Распространены в широколиственных лесах и лесостепях

Имеют более мощный горизонт перегноя светло-серого или темно-серого цвета (А1). Под ним залегает бурый горизонт вмывания (В), переходящий в материнскую породу (С). Эти почвы богаче питательными веществами, содержание гумуса – 215 тонн на гектар, в них достаточно влаги. Они представляют собой высокоплодородные почвы, дающие высокие урожаи пшеницы, гречихи, сахарной свеклы и других культур.

Хорошо выражен горизонт перегноя (А1), достигающий в отдельных местах толщины 0,8 – 1,2 метра! Такие не часто встречающиеся почвы принято называть мощными. Ниже идет обогащенный кальцием горизонт вмывания (В), переходящий в материнскую породу (С). Эти почвы богаты питательными веществами, содержание гумуса в них колеблется от 426 до 709 тонн на гектар, но в них не всегда достаточно влаги. На черноземах выращивают большую часть главной зерновой культуры нашей страны – пшеницы. Возделываются на этих почвах и другие культуры – кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла. При орошении или искусственном влагозадержании посевы на черноземах дают высокие урожаи.

В сухих степях и полупустынях

Отличаются от черноземов меньшей мощностью горизонта перегноя, меньшим содержанием гумуса – 229 тонн на гектар, часто засолены. В этих почвах достаточно питательных веществ, но для получения хороших урожаев они требуют накопления, сохранения влаги или искусственного орошения.

Бурые и серобурые

Содержание гумуса в них очень низкое – 62 тонны на гектар, а недостаток влаги не позволяет использовать их в земледелии.

Почвы речных пойм, расположенных вдоль рек

Ежегодно реки удобряют эти почвы илом, они плодородны. На поперечном разрезе мы увидим чередующиеся слои светлого песка и темного ила. В отличие от предыдущих типов почв, пойменные почвы очень молоды (по геологическим масштабам) – им всего 15-20 тысяч лет.

Источник

Почвы природных зон мира – таблица по географии с типами

На огромной территории земного шара выделяют множество типов почв. Образование того или иного типа зависит от климатического пояса, температуры и природных условий в целом. Какие же виды почв бывают, и как они расположены относительно природных зон?

Природные зоны мира

Природная зона – это обособленная территория, которая обладает рядом характеристик, присущих только этому природному комплексу: флора, фауна, состав почвы. К основным природным зонам относятся: арктические пустыни, тундра, лесная зона, степи и полупустыни. Кроме лесных выделяют также переходные зоны. К ним относятся лесостепи, полупустыни, лесотундра. Особенностью этих зон является то, что они обладают характеристиками двух соседних зон. Некоторые ученые к основным зонам относят саванны, мусонные и экваториальные леса.

Изучением природных зон впервые занялся немецкий географ А. Гумбольдт в начале XIX века, а учение о природных зонах было разработано в России В. В. Докучаевым в 1899 году.

Рис. 1. Докучаев В. В..

Типы и свойства почв

Почва – природное образование, обладающее плодородием и создающееся под влиянием горных пород, климата, растительности, животного мира, рельефа, деятельности человека и геологического возраста территории. Процесс формирования почвы идет столетиями и тысячелетиями.

Почва обладает рядом свойств: цвет, влажность, механический состав, структура, плотность, наличие включений.

Арктические почвы встречаются в арктических пустынях. Такой тип почвы образуется в процессе таяния вечной мерзлоты. Плодородный слой составляет не более 2 см. Эти почвы не восстанавливаются и из-за сурового климата на них нет растительности.

В тундровой зоне встречается в основном тундрово-глеевые почвы. Такой тип почвы формируется в условиях сурового климата, при низких температурах и малочисленных осадках. Грунт способен прогреваться исключительно на поверхности, а для глубинного слоя характерна вечная мерзлота.

Для таежной и лесной зоны характерны подзоличтые дерново-подзолистые и глееподзолистые почвы. В таких почвах содержится мало гумуса (удобрений). На этих территориях расположено множество болот и лесов, которые формируются под воздействием холодного и влажного климата.

В лесостепной зоне преобладают бурые лесные и серые лесные почвы. Эти виды почв считаются довольно плодородными из-за достаточного содержания гумуса. Степная зона же отличается самой плодородной почвой – черноземом, в которой содержится самый глубокий слой гумуса.

В зоне сухих степей преобладают каштановые почвы. Почва здесь достаточно плодородна, но из-за засушливого климата высокая урожайность возможна только при обильном поливе.

В полупустынях преобладают коричневые почвы, которые характеризуются эрозией и большим процентом засоления. Такой тип почвы считается неплодородным из-за низкого содержания гумуса и засушливого климата.

В сухих и влажных субтропиках преобладают сероземы и красноземы, содержание гумуса в которых незначительное.

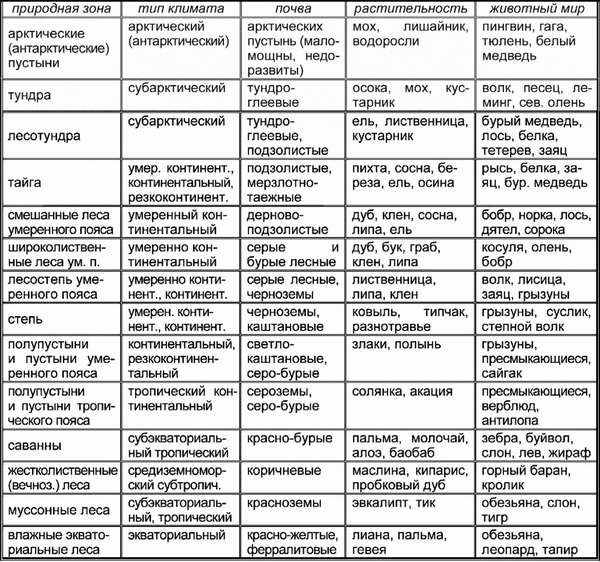

Для лучшего усвоения материала следует запомнить таблицу «Почвы природных зон мира».

| Природная зона | Тип почвы | Содержание гумуса | Географическое положение почвы |

| арктическая пустыня | арктическая | очень малое | Арктика |

| тундра | тундрово-глеевый | незначительное | Чукотка, Аляска, США |

| лесная зона | подзодистый, дерново-подзодистый, серые лесные, таежно-мерзлотный | в тайге – незначительное, в широколиственных лесах – 4-5% | Дальний восток, Восточная Сибирь |

| степи | черноземы, каштановые | 10-12% (самые плодородные) | Поволжье |

| полупустыни | бурые, серо-бурые | небольшое | Забайкалье, Кавказ |

Самой плодородной почвой считается та, в которой содержание гумуса больше.

Что мы узнали?

Информация о почвах природных зон мира занимает важное место в изучении географии. Почва формируется под воздействием климата, природного и растительного мира, а ее плодородность зависит от содержания в ней плодородного слоя – гумуса.

Источник

Таблица “Почвы и природные зоны”

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 370.

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 370.

Чистая вода, воздух и энергия солнца – основополагающие условия жизни на земном шаре. Большое разнообразие климатических поясов привело к тому, что материки были разделены на природные зоны: одни из них очень похожи между собой, другие – уникальны и неповторимы. Рассмотрим, какие почвы характерны для природной зоны для того или иного климатического пояса.

Природные зоны мира

Природные зоны – это природные комплексы, которые занимают большие площади и характеризуются общим типом ландшафта. Большое влияние на их формирование оказывает климат, с особенностями соотношения влаги и тепла.

Основной характеристикой любой природной зоны является уникальные растения и животные, населяющие данную территорию, но, прежде всего – неповторимый состав почвы.

Структура почвы, особенности ее происхождения и уровень плодородия лежат в основе почвенной классификации.

Таблица «Почвы и природные зоны»

Природная зона

Типы почв

Содержание гумуса

Свойства почвы

Условия почвообразования

Мало тепла и растительности

мало, не плодородные

Маломощные, глеевый слой

Вечная мерзлота, мало тепла, переувлажнение

А) Тайга Европейской части

К>1, растительные остатки – хвоя

Б) Тайга Восточной Сибири

В) Смешанные леса

Больше, чем в подзолистых

Промыв весной, больше растительных остатков

Г) Широколиственные леса

К=1, много растительных остатков, много тепла

Сухой климат, разреженный растительный покров, K

В этой климатической зоне не встретишь лесов, и этому дает объяснение само слово «тундра», которое переводится как «безлесье».

- Почвы таежно-лесной зоны.

Для нее характерны подзолистые, глеево-подзолистые и дерново-подзолистые почвы – как правило, кислые, очень влажные, с небольшим содержанием гумуса. Климат в меру холодный и достаточно влажный, способствующий распространению болот и лесов.

Гумус – это важнейшая составная часть почвы, органическое вещество, содержащее в себе все питательные компоненты, необходимые для развития растений.

Делятся на выщелоченные и оподзоленные черноземы, бурые лесные и серые лесные почвы. Благодаря значительному содержанию гумуса они умеренно плодородны, а относительно теплый и влажный климат создает благоприятные условия для лесных массивов, которые перемежаются со степными территориями.

Благодаря глубокому слою гумуса в этой зоне главенствует самая плодородная почва – чернозем. Мягкий климат и отсутствие морозных зим позволяет выращивать многие культуры, однако для получения высоких урожаев необходимо обеспечить обильное увлажнение. Подавляющую часть территории степной зоны занимают равнины.

- Почвы зоны сухих степей.

Преобладающие почвы – каштановые. Гумуса в них достаточно, однако засушливый климат с редкими и скудными осадками вызывает сильное испарение влаги с поверхности земли. Для поддержания стабильной урожайности в такой зоне необходим регулярный и очень обильный полив.

- Почвы полупустынной зоны.

Зона представлена коричневыми аридными почвами, с повышенным засолением и эрозией. Незначительное содержание гумуса обуславливает низкое плодородие, и этому также способствует крайне засушливый климат с недостаточным количеством осадков.

- Почвы сухих субтропиков

Характерные для этой зоны почвы – сероземы, которые определяются низкой концентрацией гумуса. Климат очень жаркий, засушливый.

- Почвы влажных субтропиков

Характерный вид почвы – красноземы, в которых особенно остро чувствуется дефицит азота и фосфора. Содержание гумуса – незначительное.

Для этой климатической зоны характерна стабильная температура в течение всего года, повышенная влажность и обилие осадков.

Главной характерной чертой пойменных почв является их частое затопление близлежащими реками. Концентрация гумуса в них может быть весьма высокой, но при этом неравномерной.

Что мы узнали?

Появление различных природных зон стало возможным благодаря климату. Как следствие, различается не только растительный и животный мир этих территорий, но и состав почвы. Изменения ее связаны с различными температурами и неравномерным количеством выпадения осадков.

Источник

Природные зоны и почвы: их взаимосвязь и характеристика

Каждая природная зона определяется с помощью нескольких признаков: тип растительности, животный мир, климатические условия и т.д. Вид и состав почвы также напрямую зависит от перечисленных факторов. Помимо этого, на плодородность земли влияет влажность, испаряемость, особенности рельефа.

Почва дает жизнь растениям, которые являются началом пищевых цепочек экосистем. Поэтому тот или иной тип природного комплекса и климата играет решающую роль в формировании почвенного покрова.

Связь почвы и природных зон

В данной таблице предлагается рассмотреть соответствие типов экосистемы и основных классов грунта.

Наименование зоны

Тип почвы

Содержание гумуса

Свойства почвы

Условия почвообразования

Отсутствие тепла и растительности

Маломощные, глеевый слой

Вечная мерзлота, мало тепла, переувлажнение

Тайга Европейской части

Опавшая хвоя сильно окисляет грунт, вечная мерзлота

Тайга Восточной Сибири

Больше, чем в подзолистых

Промыв весной, больше растительных остатков

Мягкий климат, опавшие листья деревьев богаты зольными элементами

Степи и лесостепи

Много растительных остатков, теплый климат

Сухой климат, разреженный растительный покров

Из-за редких дождей соли почти не вымываются

Недостаток влаги и бедность органическими веществами

Содержание гумуса 4-5%, хорошая плодородность

Высокая плодородность при достаточном увлажнении

Вегетационный период длится круглый год

Красно-желтые ферралитные и красно-бурые

Доля гумуса составляет 3-10%

Высокая влажность, круглогодичные высокие температуры, огромная растительная биомасса

Разнообразие окружающих ландшафтов и климата по-разному влияет на плодородность земли. Так, одни почвы могут давать жизнь огромному количеству сельскохозяйственных культур, другие же являются практически бесплодными.

Типы почв

Грунт, как и растительность, формируется в определенных климатических условиях. Поэтому тундра поросла мхами и невысокими кустарниками, а, например, тропический лес отличается буйной и пышной растительностью. Все типы почв располагаются в соответствии с географической зональностью.

Тундровая

Зона тундры, занимающая около 3%, расположилась в условиях субарктического климатического пояса. Экосистемой занято все побережье Северного Ледовитого океана и острова к северу от Антарктиды. Земля в тундре формируется под влиянием сильнейших морозов, избыточного увлажнения и скромного растительного покрова.

В зависимости от рельефа и дренированности различают следующие типы тундровых почв:

- кислые бурые — получают достаточное количество влаги и кислорода, располагаются в горной тундре или на возвышенностях,

- тундрово-глеевые — находятся, напротив, в низменностях, формируются в условиях застаивания вод, плохого дренажа и недостатка кислорода,

- торфяно-глеевые — расположены в южной тундре и лесотундре, где климат теплее и мягче, чем в типичной тундре,

- тундрово-болотные — залегают в углублениях рельефа, могут образовывать тундровые солончаки,

- дерновые кислые — находятся в поймах рек, на них произрастают травы и злаки, в результате чего эти почвы сравнительно богаты питательными элементами,

- полигональные торфяники — распространены в некоторых районах тундры, образовались во времена голоцена, когда в этих местах находилась лесная зона.

На всей территории тундры пролегает слой многолетней мерзлоты. Находится она близко к поверхности, вследствие чего земля сильно увлажнена и заболочена. Сильное охлаждение грунта отрицательно сказывается на процессах почвообразования и развития растительности.

Подзолистая

Южнее тундры расположилась огромная экосистема — тайга. Подзолистый тип почвы характерен именно для этих северных хвойных лесов. Его отличительной чертой является повышенная влажность и большая степень окисления из-за опавших хвойных иголок.

Поскольку таежная зона имеет большую протяженность с севера на юг, то подзолистый тип подразделяется на несколько видов в зависимости от климатических условий:

- глеево-подзолистые — распространены в северной тайге, на них произрастают кустарники, карликовые деревья, северные хвойные породы,

- собственно подзолистые — характерны для типичной тайги, где на покрове из мха и лишайника растут ели, кедры, пихты, сосны и т.д.,

- дерново-подзолистые — южнотаежная зона, где к хвойным породам начинают примешиваться лиственные деревья.

Помимо распределения по подзонам, подзолистые почвы разделяют по мощности слоя, структуре и характеру почвообразования.

Серая лесная

Этот тип грунта пролегает под поверхностью широколиственных лесов. Имеет в своем составе значительную долю гумуса, который придает почве оттенок от светло- до темно-серого.

В зависимости от содержания органических веществ и плодородности лесные почвы подразделяются:

- светло-серые — содержание гумуса незначительно (до 5%), по своим характеристикам близки к дерново-подзолистым почвам южной тайги,

- серые — доля гумуса здесь может составлять до 8%, также присутствуют гумусовые кислоты,

- темно-серые — количество органического вещества достигает 10%, это наиболее плодородный и слабокислый тип лесной почвы.

Такое количество органических веществ образуется благодаря относительно сухому климату, а также процессам гниения опавшей листвы и травянистого покрова.

Чернозем

Черноземные почвы образуются в степных и лесостепных районах с теплым сухим климатом и богатой лугово-травянистой растительностью. Это самый богатый органическими и минеральными веществами тип почвенного покрова. Чернозем богат магнием, железом и кальцием, а содержание гумуса достигает 15%, толщина слоя которого составляет 1-1,5 м.

По составу чернозем делится на подтипы:

- оподзоленные — окрашены в серый или темно-серый цвет, а благодаря процессам оподзоливания имеют характерный белесый налет,

- выщелоченные — в отличие от оподзоленного подтипа не имеют налета, но содержат выщелоченный горизонт буроватой окраски,

- обыкновенные — расположены на севере степной зоны, имеют темно-серый или черный окрас, толщина гумусового слоя достигает 80 см,

- типичные — в них черноземные процессы выражены максимально, толщина гумуса может занимать более 120 см,

- южные — распространены на юге степей, в них наблюдается постепенное снижение доли гумуса (до 7%), а толщина плодородного слоя составляет около 60 см.

В настоящее время площади, занятые черноземными почвами, почти целиком распаханы. Нетронутыми остались лишь небольшие участки в оврагах, балках, целинных полях, а также в заповедниках.

Болотная

Основная область распространения — равнины, покрытые тундрой и тайгой. Болотистая местность образуется в результате чрезмерного увлажнения, а также таких процессов, как оглеение и торфообразование. Понятие оглеение означает, что почва образуется при участии микроорганизмов и постоянного промывания значительного слоя грунта. Торф же создается в результате разложения растительных остатков.

В зависимости от расположения на поверхности рельефа, составу растительности и почвы болота делятся:

- верховые — занимают плоские равнинные участки, образуются в результате влияния подземных или атмосферных вод, поверхность покрыта сфагновыми мхами,

- переходные — занимают промежуточное положение между верховым и низинным типом, образовании происходит при попеременном увлажнении жесткими и мягкими водами,

- низинные — располагаются в углублениях рельефа, на них произрастают осоковые и злаковые травы, карликовые березы, ивы и т.д.

Наиболее выгодными свойствами обладает торф низинных болот: он отличается небольшой степенью кислотности, насыщен минеральными веществами. Лучше всего болотные почвы формируются в небольших водоемах и озерах со стоячей водой.

Луговая

Луговые почвы образуются в местах произрастания луговой растительности.

Данный тип почв подразделяется на два подтипа:

- типично-луговые — образуются в области залегания грунтовых вод на 1,5-2,5 м, под растениями луговых зон,

- влажно-луговые (болотисто-луговые) — находятся в пониженных областях речных долин, в в условиях постоянного увлажнения, на них произрастают злаковые и осоковые травы.

Все типы лугового грунта обладают хорошим содержанием гумуса (4-6%), поэтому интенсивно используются для земледелия.

Сравнительная таблица

Здесь содержится краткое описание природных комплексов, а также их географическое местоположение, почвы и растительность, которая там произрастает.

Можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятными условиями для развития флоры являются теплый климат и высокая, круглогодичная влажность.

Хозяйственное значение

Почва является важнейшим элементом формирования всех живых организмов на Земле. При этом состав грунта формируется благодаря процессам жизнедеятельности растений и животных. Но далеко не каждый тип почвы может дать хороший урожай.

На какой разновидности грунта лучше всего выращивать определенные культуры, написано ниже:

- Глинистая. При добавлении торфа, песка и золы отлично подходит для выращивания плодовых деревьев, кустарников, картофеля, гороха, свеклы.

- Песчаная. Ее удобряют с помощью торфа, компоста, глины или мульчирования. Этот тип грунта подходит для выращивания практически всех культур.

- Супесчаная. Для повышения плодородности вносят удобрения, мульчируют, а также сажают растения-сидераты. На ней также могут произрастать почти все виды овощей и плодов.

- Суглинистая. Она содержит большое количество питательных веществ, нужно лишь добавлять минеральные удобрения и мульчировать. Подходит для большинства вида культур.

- Чернозем. Самый плодородный тип почвы, в первое время не требующий удобрений. Спустя несколько лет рекомендуется сеять растения-сидераты и вносить органические вещества. На нем прекрасно приживаются все фруктовые и овощные культуры.

- Торфяно-болотистая. В нее рекомендуется вносить удобрения из песка, глины, фосфора и органики. На таком грунте хорошо выращивать ягодные кустарники.

- Известковая. Требует большого количества удобрений из-за недостатка марганца и железа. Подходит для растений, не слишком требовательных к кислотности почвы.

Почва является уникальным природным явлением. При составлении плана по возделыванию участка или поля необходимо правильно рассчитать нагрузку на грунт, потому что на формирование небольшого слоя земли требуются несколько тысяч лет.

Особенности почв и растительность разных природных зон

Каждая природная зона характеризуется определенным набором флоры, фауны, климатическими особенностями и типом грунта.

Далее приведен список природных комплексов с соответствующей им географией расположения, видами почв и растительностью:

- Арктические пустыни. Расположены на севере Евразии и Северной Америки. Растительность практически отсутствует, почва неплодородная.

- Тундра. Покрывает побережье Северного Ледовитого океана. Земля покрыта мхами, лишайниками, травами. На юге зоны начинают появляться кустарники и карликовые деревья. Почва маломощная, присутствует вечная мерзлота.

- Тайга. Самая большая экосистема по площади. Занимает большую часть лесов умеренного климата. Господствуют хвойные деревья: сосны, ели, пихты, лиственницы, кедры. Грунт кислый, холодный и малопригодный для большинства растений.

- Смешанные леса. Находятся южнее тайги. Лиственные и хвойные деревья. Земля более плодородная из-за большего количества растительных остатков.

- Широколиственные леса. Расположены в Европе, Русской равнине, Азии, местами в Южной Америке. Здесь растут дубы, ясени, липы, клены. Почва плодородная благодаря опавшим листьям и теплому климату.

- Степи и лесостепи. Российские степи занимают широкую полосу на юге страны. На других материках по климатическим и природным условиям со степями схожи африканские саванны, североамериканские прерии и южноамериканские пампасы. Травянистые равнины с примесью небольших лесов на севере. Самый плодородный грунт, состоящий из разновидностей чернозема.

- Полупустыни и пустыни. Находятся на юге Евразии, в Африке, в Австралии. Изредка встречаются растения — кустарники, кактусы, злаки и травы. Земля засолена, жаркий и сухой климат не дает расти большинству растений.

- Субтропики и тропики. Расположены на побережье Средиземноморского моря. Земля окрашена в красно-желтый цвет благодаря большому количеству железа. Субтропики отличаются неоднородностью: в субтропических лесах на юге России растут акации, каштаны, дубы, грабы, буки. В других областях зоны соседствуют одновременно сосны, дубы, папоротники, бамбук и пальмы. В тропических лесах растет огромное количество теплолюбивых растений.

Таким образом, растительность и почвенный состав взаимосвязаны: чем больше растений, теплее климат, тем богаче и насыщеннее будет земля.

Животные

Природные зоны населены самыми разнообразными животными, которые смогли приспособиться к условиям этих мест. Рассмотрим состав фауны различных экосистем.

Арктика

В самой холодной зоне обитают звери и птицы, которые отлично приспособлены к экстремальным морозам: очень густой мех или перья, белый цвет окраса, чтобы скрываться в заснеженных пространствах и т.д. Общее число обитателей небольшое, но все они обладают своей уникальностью и красотой: белые медведи, песцы, арктические зайцы, полярные совы, моржи, тюлени.

Тундра

Здесь наблюдается уже большее разнообразие живых организмов. Многие животные на зиму перемещаются на юг, в леса, но есть и те, кто живет в тундре круглый год. Основные обитатели тундры представлены северными оленями, песцами, зайцами, волками, белыми и бурыми медведями, леммингами, полярными совами. В тундре очень много комаров и мошек из-за большого скопления болот.

Лесная зона

Леса умеренного климата широкой полосой протянулись от северной лесотундры до южных лесостепей. Разнообразие фауны также меняется от севера к югу. Так, в тайге видовой состав животных не так разнообразен, как в смешанных и широколиственных лесах. Но в основном животный состав лесной зоны примерно одинаков: бурые медведи, волки, лисы, рыси, лоси, благородные олени, зайцы.

Степь

В широких и открытых просторах степей крупным животным негде укрыться, поэтому здесь обитают небольшие хищники и зверьки. В основном это степные волки, лисицы-корсаки, сайгаки, зайцы, сурки, луговые собачки, дрофы, аисты.

Пустыня

Если Арктика — это экстремально холодная пустыня, то тропический тип этой зоны — очень жаркий и сухой. Здешние обитатели научились подолгу обходиться без воды и приспособились к невыносимому зною: верблюды, антилопы, лисицы-фенеки, вараны, скорпионы, змеи и ящерицы.

Тропики

В тропических лесах обитает самое большое разнообразие животных на планете. Леса эти являются многоярусными, и каждый ярус заселен тысячами различных существ. Среди основных обитателей можно перечислить: леопарды, тигры, слоны, антилопы, окапи, гориллы, шимпанзе, попугаи, туканы, а также огромное количество бабочек и насекомых.

Самый богатый по растительности пояс

Районами с наиболее разнообразным и многочисленным растительным и животным миром признаны экваториальные и субэкваториальные климатические зоны Земли. На ферралитных красно-желтых почвах растут и развиваются многоярусные тропические леса. Высокие стволы пальм, фикусов, шоколадных, банановых, железных и кофейных деревьев обвивают лианы, на их поверхности растут мхи, папоротники и орхидеи.

Такое разнообразие растений обусловлено отсутствием заморозков: температура даже в самые холодные дни не опускается ниже +20°С. Также природа тропиков характеризуется огромным количеством осадков. За год в тропиках выпадает до 7000 мм осадков в виде сильных ливней. В условиях постоянной влажности и жары растет и развивается большая часть растений на Земле.

Видео

В этом видео рассказывается о почве и растениях различных природных зон.

Источник

➤ Adblockdetector