Mse-Online.Ru

Типы водного питания земель

Тип водного питания объединяет в себе все основные источники избыточного увлажнения земель. Устанавливают его на основе анализа причин переувлажнения почв по материалам геолого-гидрогеологических, почвенно-мелиоративных и других изысканий и исследований. Различают следующие пять основных типов водного питания: атмосферный, грунтовой, грунтово-напорный, склоновый и намывной.

При атмосферном типе водного питания (ТВП) основным источником избыточной влаги являются атмосферные осадки, выпадающие в пределах рассматриваемого объекта. Он свойствен землям с плоским, равнинным рельефом, сложенным слабопроницаемыми почвами. Переувлажнение происходит за счет скапливающихся в понижениях поверхностных вод, а также верховодки. Грунтовые воды участия не принимают, так как залегают глубоко, а приток их со стороны отсутствует.

При грунтовом ТВП переувлажнение происходит под влиянием неглубокого залегания уровней грунтовых вод (на глубине меньше, чем необходимая для земледелия норма осушения) и притоков грунтовых вод со стороны склонов, сложенных проницаемыми грунтами. В зависимости от этого выделяют соответственно бассейн или поток грунтовых вод. На почвах с хорошо выраженными капиллярными свойствами (глина) может быть грунтово-капиллярный тип водного питания. Интенсивность грунтового питания возрастает по направлению от водораздела к понижениям рельефа. Этот тип свойствен низинным болотам, супесчаным и песчаным, редко суглинистым почвам.

Грунтово-напорный ТВП характерен для земель, на которых ниже грунтовых (безнапорных) вод залегают водоносные пласты, содержащие напорные воды. Величина напора может быть определена бурением скважины: уровень воды в ней устанавливается выше уровня грунтовых вод, а нередко и выше поверхности земли (скважина фонтанирует). За счет этого напора происходит постепенное подпитывание грунтовых вод через относительный водоупор или «гидрогеологические окна» в нем — древние ложбины, трещины.

Этот тип водного питания свойствен землям, расположенным в глубоких котловинах и на притеррасных частях пойм. Такие участки трудно поддаются осушению.

Склоновый (делювиальный) ТВП характерен для равнин, на которые поступает поверхностный сток со склонов.

Намывной (аллювиальный) ТВП обычен для речных и озерных пойм, переувлажненных за счет периодического затопления водами выходящих из берегов рек и озер.

Часто в пределах одного участка встречается несколько типов водного питания. В этом случае говорят о смешанном ТВП. Однако при назначении методов осушения исходят из основного, наиболее сложного типа водного питания. По степени сложности они располагаются в следующем порядке: грунтово-напорный, грунтовой, намывной, атмосферный, склоновый.

Источник

Водные режимы почвы

Почва – необычайно важный элемент природы. Для её благополучия и хорошего состояния также нужны благоприятные условия, в том числе водный режим. Другими словами, грунт необходимо увлажнять с учетом его потребностей. Водный режим почвы – это вся жидкость, поступающая в землю, её состояние и расходование. Для благоприятного развития почвы необходимо соблюдать водный баланс.

Особенности водного режима почвы

Водный режим включает в себя множество процессов, заключающихся в поступлении влаги в почву, а также её физического состояния, контроля передвижения и расхода. Данная система состоит из различных элементов: впитывания, фильтрации, капиллярного подъема, поверхностного стока, физического испарения, замерзания и размерзания, конденсации жидкости.

Водный баланс достигается благодаря приходу осадков и дополнительных источников в виде грунтовых вод и поверхностных стоков. Расход жидкости происходит из-за испарения, процесса транспирации и инфильтрации в грунт. Существует специальный коэффициент увлажнения, помогающий установить тип водного режима.

Типы водного режима

Существует шесть основных типов поступления влаги в почву:

- Мерзлотный – наблюдается зачастую в тундре. Для него характерна многолетняя мерзлота. Данная особенность достигается за счет близкого расположения мерзлого водоупорного горизонта. При таком поступлении влаги, осадков выпадает совсем немного, тем не менее, летом грунт перенасыщен водой.

- Промывной – чаще всего встречается в лесных зонах, в которых осадки превышают испаряемость. Вся почва и имеющиеся породы каждый год промываются жидкостью до грунтовых вод, как следствие происходит колоссальное выщелачивание, и все продукты почвообразования выносятся за пределы профиля, что делает землю кислой. В таких регионах часто развивается заболачивание грунта.

- Периодически промывной – главные черты водного режима – это сбалансированные осадки и испаряемость. В периоды засухи почва хорошо увлажняется, не опускаясь до грунтовых вод, во время повышенной влажности наблюдается сквозное промачивание или промывной режим (данный процесс может осуществляться всего один раз в несколько лет и провоцирует образование серых лесных почв, черноземов выщелоченных и оподзоленных).

- Непромывной – наиболее часто встречается в степных, пустынных и сухостепных зонах. Для данного режима характерно сильное испарение, превышающее попадание атмосферных осадков в почву. Вся поступившая жидкость сосредотачивается на верхних уровнях грунта. В таких почвах существует «мертвый горизонт», который всегда остается влажным.

- Высотный – данный тип встречается в пустынях, сухих степях и полупустынях. В таких регионах испаряемость намного выше, чем выпадающие осадки. Причем процесс выпаривания жидкости проходит на самых глубоких уровнях, вплоть до грунтовых вод. Если почва содержит большое количество соли, то велика вероятность образования солонцов.

- Ирригационный – возникает в почвах, которые орошаются искусственно. В таком режиме соединяются промывной и непромывной тип.

Водный режим также способствует формированию автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных почв.

Стабилизация водного режима

Водный режим должен регулироваться. Это будет способствовать благоприятному водоснабжению растений. Существуют мероприятия, направленные на изменение и корректировку водного баланса, например, осушение очень влажных почв или орошение грунта в засушливых регионах.

Применение разработанных мероприятий позволит оптимизировать водный режим почвы.

Источник

1)Типы водного питания почв

1.Атмосферный:источник-атм.осадки.Факторы,способствующие избыточному увлажнению-равнины,сложенные глинистыми и суглинистыми почвогрунтами,малые клоны поверхности.Тип заболачивания-верховой.ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ-болота с сфагновым мхом,болота на равнинах.

2.Грунтовый:грунтовые воды первого водоносного горизонта(осадочная горная порода);хорошая водопроницаемость грунтов;низинный;болота в низинах,и нижних частях склонов.

3.Грунтово-напорный:грунтовые воды второго водоносного горизонта;слабопроницаемые пласты,разделяющие водоносные горизонты;низинный;болота в глубоких понижениях.

4.Склоновый:вода,притекающая со склонов;тяжелые почвы на склонах и у их подножья;переходный;болота и заболоченные земли на склонах и у их подножий.

5.Намывной:водырек,озер,водохранилищ,морей в период их подъема.Слабые уклоны,низкая водопроницаемость грунтов,слабая канализационность территории;низинный;поймы рек,озер.

2)Образование болот и их эволюция

Болота образуются двумя путями: при зарастании озер или в результате заболачивания плоских междуречий.

Основной путь образования болот – заболачивание суши, которое начинается с появления периодического, а затем постоянного переувлажнения почвогрунтов. Заболачиванию способствует климат – избыток влаги в результате обилия осадков или слабого испарения, высокий уровень грунтовых вод, характер грунта – плохо проницаемые породы, вечная мерзлота– плоские участки при неглубоком дренаже или понижения с замедленным стоком, продолжительные половодья на реках и др

Леса из-за избытка влаги и кислородного голодания постепенно погибают, что способствует еще большему заболачиванию вследствие сокращения транспирации. На переувлажненных землях поселяется влаголюбивая растительность, приспособленная к недостатку кислорода и минерального питания приходят различные виды сфагновых мхов. Мох, хорошо впитывающая и задерживающая влагу, напоминающая мокрую губку, способствует еще большему заболачиванию суши. В условиях недостатка кислорода происходит неполное разложение растительных остатков, которые, накапливаясь, образуют торф. Потому заболачивание всегда сопровождается торфонакоплением. Наиболее благоприятные условия для накопления торфа существуют в лесах умеренного пояса.

Верховые (олиготрофные) болота питаются атмосферными осадками, бедными минеральными солями. Они обычно располагаются на водоразделах, поэтому их и называют верховыми. Растительность их бедна по видовому составу: преобладают сфагновые мхи, образующие сплошной ковер, произрастают кустарнички – багульник, голубика, Кассандра, подбел, а также клюква, морошка, пушица одноколосковая, росянка и др., может расти угнетенная сосна. Поверхность верховых болот выпуклая в центре, поскольку по краям лучше водообмен и активнее разложение мхов, а в центре идет интенсивное его накопление. Торф верховых болот можно использовать в качестве топлива, тем более что он малозольный (2-4%), для приготовления торфонавозных компостов, как сырье для химической промышленности.

Низинные (эвтрофные) болота располагаются в понижениях рельефа: на поймах рек, в балках, в понижениях между холмами (поэтому их и называют низинными). В понижениях неглубоко залегают и даже выходят па поверхность грунтовые воды, в котловины стекает вода с окружающих пространств, пойменные болота дополнительно подпитываются полыми водами, поэтому у низинных болот богатое минеральное питание и как следствие – разнообразная растительность. Среди травянистых растений преобладают осоки, хвощи, камыш, тростник, рогоз, пушица многоколосковая, зеленые (гипновые) мхи, среди кустарников – ольха и ива, возможно произрастание березы. Торф низинных болот – прекрасное органическое удобрение. Использовать его в качестве топлива нецелесообразно, тем более что у него большая зольность (до 18%).

Переходные (мезотрофные) болота по характеру питания и растительности занимают промежуточное положение между низинными и верховыми.

Эволюция болот сопровождается превращением низинных болот сначала в переходные, а потом в верховые. Это происходит потому, что в результате накопления торфа поверхность низинных болот повышается. На определенной стадии развития болотная растительность уже не может в полной мере использовать подземные воды, потом минеральное питание полностью прекращается, растения переходят па питание атмосферными осадками, и низинное болото в конечном счете сменяется верховым.

Источник

Ландшафтная архитектура и зеленое строительство | Totalarch

Вы здесь

Типы водного питания осушаемых земель на объектах

«Тип водного питания» относится к фундаментальным понятиям в гидротехнической мелиорации, без знания которого невозможно грамотное регулирование неблагоприятного водно-воздушного режима переувлажненных земель на объектах ландшафтной архитектуры (в парках, лесопарках).

Тип водного питания — это комплекс взаимосвязанных природных факторов, характеризующих рельеф, положение объекта на рельефе, почвы, геологическое строение, гидрогеологические и гидрологические особенности, растительный покров, химический и бактериологический состав воды и другие показатели, влияющие на формирование водного режима.

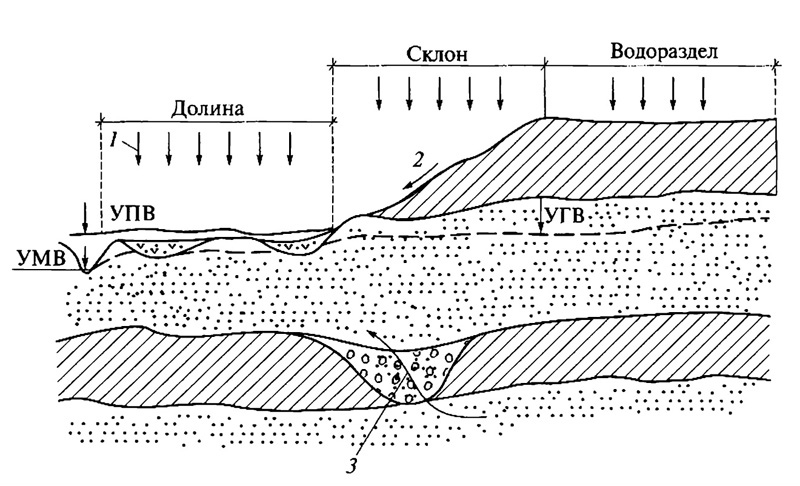

В гидротехнической мелиорации существуют различные типы водного режима, связанные с рельефом территории. Формирование водного режима по элементам рельефа — от водораздела до русла реки — показано на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Формирование водного режима по элементам рельефа (по Е.С. Маркову): 1 — осадки; 2 — склоновые поверхностные воды; 3 — приток напорных вод; УПВ — уровень паводковых вод; УМВ — уровень меженных вод; УГВ — уровень грунтовых вод

На водоразделе основным источником водного питания являются атмосферные осадки, так как грунтовые воды расположены на большой глубине. В верхней части склона основным источником водного питания также являются атмосферные осадки. В средней части склона к атмосферным осадкам добавляются поверхностные склоновые (делювиальные) воды, поступающие с верхней части склона. В нижней части склона формируется более сложный водный режим, при котором помимо осадков и делювиальных вод могут проявить себя и грунтовые воды при условии их близкого залегания к поверхности. В пойме формируется наиболее сложный водный режим, при котором участвуют все перечисленные выше источники увлажнения, а также к ним могут прибавляться грунтовые, грунтово-напорные воды с водосбора, фильтрационные воды, воды половодья и паводков рек.

К основным типам относятся следующие виды водного питания мелиорируемых земель:

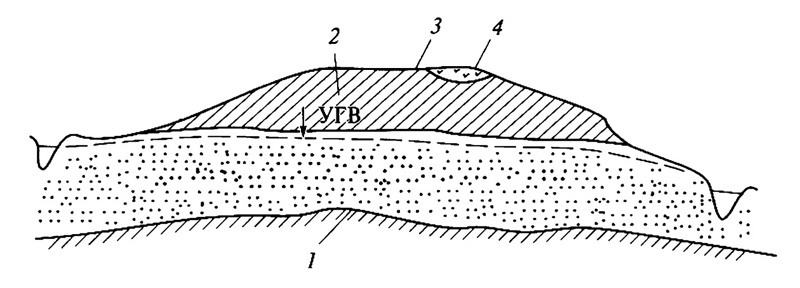

• атмосферный тип водного питания (рис. 3.9);

• грунтовый тип водного питания, подразделяемый на три подтипа: приток с водосбора; замкнутый бассейн; приток фильтрационных вод из рек и водохранилищ;

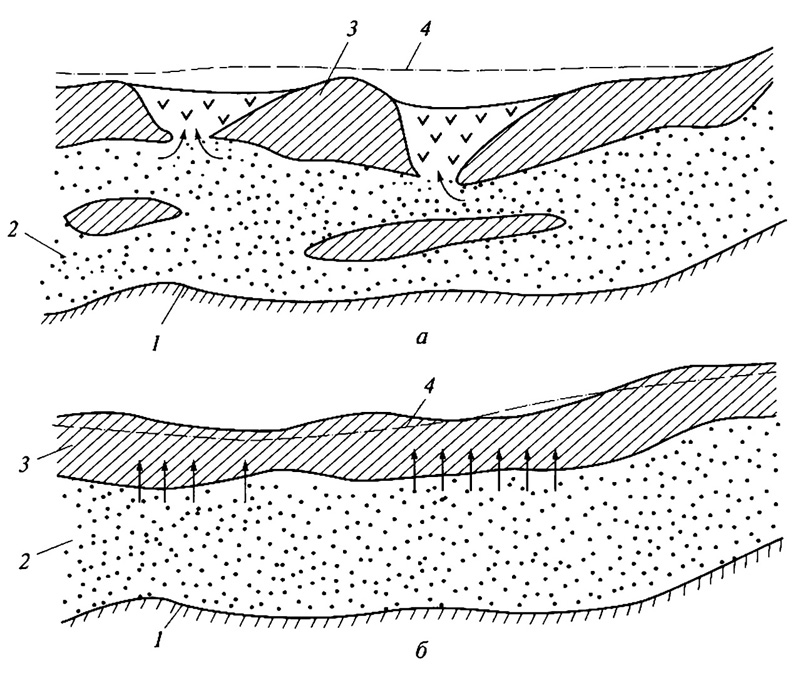

• грунтово-напорный тип водного питания (рис. 3.10), подразделяемый на два подтипа: выклинивание напорных вод; капиллярное заболачивание;

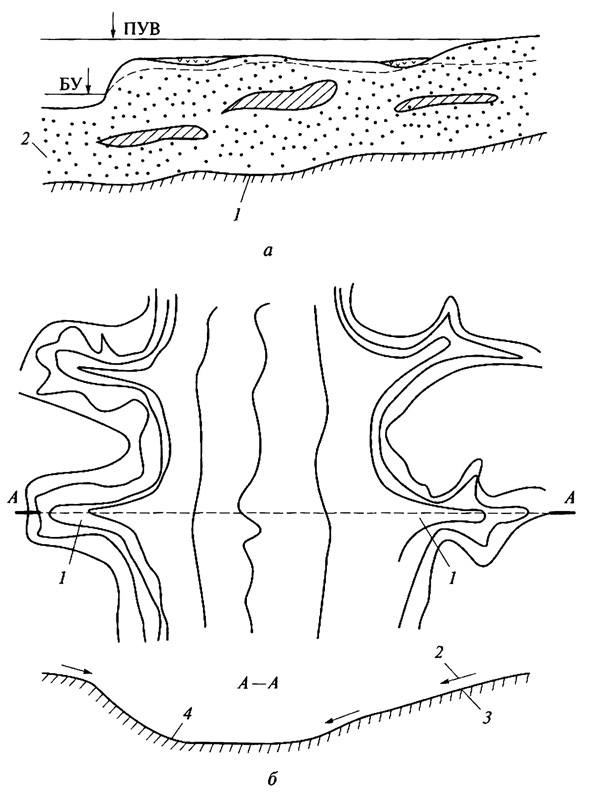

• намывной тип водного питания (рис. 3.11), подразделяемый на два подтипа: аллювиальный; делювиальный;

• смешанный тип водного питания, когда сложно с уверенностью сказать, какой тип водного питания на данном объекте явно преобладает.

Рис. 3.9. Атмосферный тип водного питания (по Е.С. Маркову): 1 — водоупор; 2 — слабопроницаемые грунты; 3 — заболоченные земли; 4 — верховое болото

Рис. 3.10. Грунтово-напорный тип водного питания (по Е.С.Маркову): а — выклинивание напорных вод; б — капиллярное заболачивание; 1 — водоупор; 2 — водоносный пласт; 3 — слабопроницаемый грунт; 4 — пьезометрический уровень напорных вод

Рис. 3.11. Намывной тип водного питания (по Е.С.Маркову): а — аллювиальный подтип: 1 — водоупор; 2 — аллювиальные отложения; БУ — бытовой уро¬вень в реке; ПУВ — паводковый уровень в реке; 6 — делювиальный подтип: 1 — овраги; 2 — делювиальные воды со склонов; 3 — слабопроницаемые грунты; 4 — осушаемая территория

Каждому типу и подтипу водного режима соответствует определенный метод (способ) основного (и дополнительного) гидромелиоративного мероприятия.

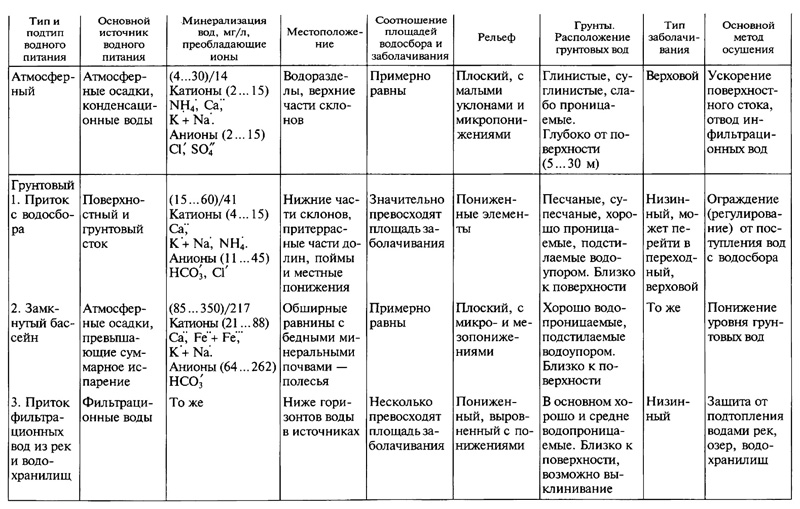

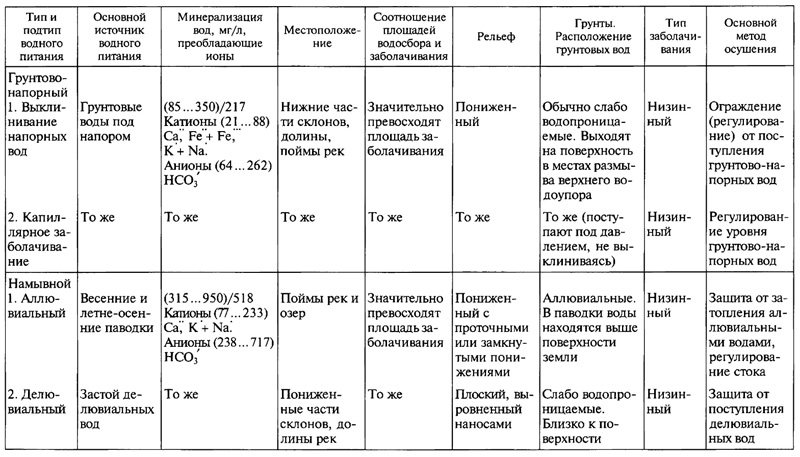

В табл. 3.2 приведены показатели признаков, определяющих основной тип водного питания, а также методы борьбы с избыточным увлажнением.

Из табл. 3.2 видно, что для определения типа водного питания на стадии общих обследований или детальных изысканий необходимы материалы по топографии, мелиорируемой и сопредельной территориям, мелкомасштабные мелиоративные карты по гидрологическому бассейну, материалы геологических и гидрогеологических изысканий, почвенно-мелиоративная карта на объект мелиорации и другие имеющиеся материалы.

На практике не всегда удается получить весь комплекс необходимых материалов. В этом случае, при наличии только части материалов, решение будет менее точным, но все равно необходимым, поскольку от определения типа водного питания зависит комплекс проектируемых мероприятий.

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.

Источник