Высевающие аппараты

По принципу действия различают механические и пневматические высевающие аппараты. В нашей стране пока преобладают высевающие аппараты первого типа, главным образом катушечные и дисковые. Катушечные дозируют семена непрерывным потоком, дисковые – единичным отбором семян. Первые применяются в рядовых сеялках, вторые – в сеялках точного высева.

Катушечные высевающие аппараты. Различают штифтовые и желобчатые модификации. Первые используют преимущественно для высева гранулированных минеральных удобрений, вторые весьма универсальны. В механических системах их применяют для индивидуального дозирования семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, технических, овощных, плодовых и лесных культур, в пневматических – для общего (централизованного) и группового дозирования семян.

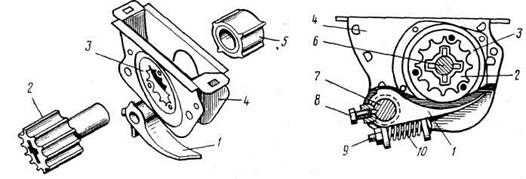

Катушка 2 (рис. 5.4), закрепленная с помощью штифта на валике 6, вставляется в корпус 4, который крепится к дну семенного ящика против выходного отверстия. Отверстия в боковинах корпуса 4 закрыты слева розеткой 3, справа – муфтой 5. Розетка вставлена в обойму, закрепленную на левой боковине корпуса. В прорези розетки входят ребра катушки. Муфта надета на хвостовик катушки. Своими выступами она проходит в вырезы на правой боковине корпуса и от осевых смещений относительно вала фиксируется шайбой и шплинтом. Снизу корпус 4 закрывается донышком 1, которое надето на валик 7 механизма опорожнения и зафиксировано болтом 8.

Рис. 5.4. Катушечный желобчатый высевающий аппарат: 1 – донышко; 2 –желобчатая катушка; 3 – розетка; 4 – корпус; 5 – муфта; 6 и 7 – валики высевающих аппаратов и механизма опорожнения; 8 и 9 – стопорный и регулировочный болты; 10 – пружина

Задний край донышка скошен, чтобы поток семян был непрерывным, так как желобки катушки переходят край донышка не сразу по всей длине, а постепенно. Когда один из них располагается у конца заднего края донышка, то следующий за ним находится у начала. Донышко 1 снабжено регулировочным болтом 9 с гайкой и пружиной 10 и играет роль клапана. Между донышком и катушкой имеется зазор для выхода семян. Его устанавливают с помощью болта 9, поджимая или ослабляя пружину 10. В аппарате предусмотрен лишь нижний высев, т. е. катушка 2, вращаясь вместе с валиком 6, выгребает семена из-под себя. Вместе с катушкой 2 вращается розетка 3, муфта 5 свободно сидит на хвостовике катушки 2 и не вращается.

Количество высеваемых семян зависит от длины рабочей, или активной, части катушки, т. е. той части, которая находится внутри корпуса и выгребает семена. Чтобы увеличить количество высеваемых семян, катушку вдвигают в корпус, чтобы уменьшить – выводят из него. При осевом перемещении валика 6 одновременно и в равной мере изменяется количество семян, высеваемых всеми посаженными на него катушками. Если же нужно изменить высев семян лишь одной катушкой, то смещают корпус 4. Для этого ослабляют болты его крепления к семенному ящику и сдвигают в нужную сторону в продолговатых отверстиях под болты.

Норму высева регулируют изменением рабочей длины катушек и частоты их вращения. При этом длина рабочей части катушки должна быть больше размеров высеваемых семян. Если она, а следовательно, и ширина выходного канала недостаточны, то зерно будет дробиться. Высокая частота вращения также способствует его дроблению. Чтобы дробление было минимальным, при установке на заданную норму высева следует исходить из минимальной частоты вращения и максимальной длины рабочей части катушек.

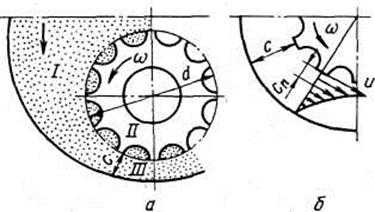

Рис. 5.5. Движение зерна в катушечном высевающем аппарате: а – зоны движения; б – характер распределения скоростей движения в активном слое; I, II, III – зонысоответственно со свободным движением под действием силы тяжести, принудительным в желобках и в активном слое движения

В зоне I (рис. 5.5, а) семена движутся сверху вниз под действием силы тяжести, в зоне II семена, попавшие в желобки катушки, перемещаются принудительно вместе с ней; в зоне III, называемой активным слоем, движение семян вызывается силами внутреннего трения, которые возбуждаются ребрами катушки и передаются от одного слоя семян к другому. По мере углубления в массу семян движение затухает, и за активным может располагаться «мертвый слой». У пшеницы активный слой состоит из четырех слоев семян (приблизительно 10 мм), у проса из пяти слоев (приблизительно 7 мм). Толщина активного слоя для различных культур разная, но не превышает четырех-, шестикратной толщины семян. Следовательно, скорость различных слоев семян в зоне III неодинакова: на границе с ребрами катушки она близка к их окружной скорости, а у донышка близка к нулю (рис. 5.5, б).

Источник

Аппараты для высева удобрений

Туковысевающие аппараты предназначены для припосевного и послепосевного внесения удобрений. Их монтируют на комбинированных сеялках, сажалках, культиваторах-растениепитателях и виноградниковых плугах.

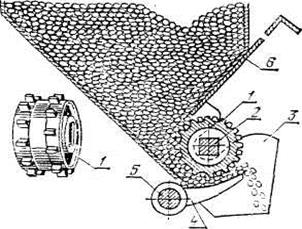

Катушечно-штифтовый туковысевающий аппарат (рис. 5.6) устанавливают на зерновых и зернотравяных сеялках для высева гранулированных минеральных удобрений в рядки при посеве семян. Аппарат состоит из штифтовой катушки 1, коробки 3, квадратного вала 2 катушки, донного клапана 4, вала 5 клапанов, задвижки 6 с защелкой.

Высев удобрений происходит следующим образом. Вращаясь, штифтовая катушка создает поток удобрений и направляет его в тукопровод. Из тукопровода они попадают в семяпровод вместе с высеянными семенами, по которому направляются в бороздку, образованную сошником.

Вал штифтовых катушек приводится во вращение от ходовых колес сеялки.

Норму высева удобрений регулируют изменением частоты вращения катушки путем подбора нужного передаточного числа механизма привода.

Рис. 5.6. Катушечно-штифтовый туковысевающий аппарат: 1 – штифтовая катушка; 2 – вал высевающих аппаратов; 3 – штампованная коробка; 4 – донный клапан; 5 – вал донных клапанов; 6 – задвижка

Для исключения дробления гранулированных удобрений в высевающем аппарате при высеве регулируют зазор между катушкой и донным клапаном 4. Этот зазор устанавливают при помощи рычага, который жестко связан с валом клапанов. На сеялках для посева и посадки пропашных культур и культиваторах-растениепитателях устанавливают туковысевающие аппараты индивидуального действия тарельчатого и дискового типов.

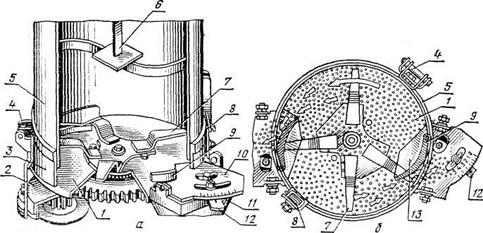

Туковысевающий аппарат АТД-2 (рис. 5.7) состоит из цилиндрической банки 5 для туков, где размещен указатель уровня удобрений 6, а его штанга выходит наружу через отверстие в крышке банки. По ее длине, выступающей над крышкой, определяют степень опорожнения банки в процессе работы. В нижней части банки закреплен пояс 3 с диаметрально расположенными высевными окнами, перекрываемыми направляющими скребками 9. На внутренней стенке пояса над высевными окнами закреплены козырьки 13 для исключения самопроизвольного истечения туков.

Высевающий диск 1 и ворошитель 7 собраны на одной оси и вместе с механизмом привода смонтированы на кронштейне, при помощи которого туковысевающий аппарат закрепляют на раме машины основного назначения (сеялка, культиватор-растениепитатель). Высевающий диск 1 одновременно служит дном туковой банки. Ворошитель 7 разрушает своды удобрений в процессе работы аппарата и очищает залипающие скребки.

При движении агрегата высевающий диск вращается и увлекает за собой слой удобрений, находящихся на нем. Часть удобрений, расположенных между внутренней стенкой пояса 3 и направляющим скребком 9, подается через высевное окно и приемную воронку 11 в тукопровод, по которому поступает в сошник сеялки или подкормочный нож культиватора-растениепитателя.

Аппарат высевает от 50 до 750 кг удобрений на гектар. Норму высева удобрений регулируют подбором передаточного числа механизма привода высевающего диска, а также изменением положения направляющих скребков. Их положение регулируют рычагом 12, перемещая его по шкале 10 с делениями. При положении рычагов 12 на нулевых делениях шкал направляющие скребки должны полностью закрывать высевные окна.

Рис. 5.7. Туковысевающий аппарат АТД-2: а – устройство; б – схема работы;

1 – высевающий диск; 2 – щиток передачи; 3 – пояс; 4 – ось опрокидывания бункера; 5 – банка; 6 – указатель уровня удобрений; 7 – ворошитель; 8 – замок; 9 – направляющий скребок; 10 – шкала; 11 – приемная воронка; 12 – рычаг регулятора высева; 13 – козырек

Туковысевающие аппараты всех типов устанавливают на заданную норму высева следующим образом. Под каждый тукопровод помещают небольшую емкость. При установленных передаточном числе привода и положении рычагов регуляторов прокручивают приводное колесо. Число его оборотов, на которое нужно прокрутить, чтобы внести удобрения на 0,01 га, определяют из условия

где D – диаметр ходового колеса, м;

В – ширина захвата, м.

После пробного высева собирают удобрения из ящиков, взвешивает их и результат умножают на 100. Этим устанавливают фактическую норму удобрений, внесенных на гектар. Если полученный результат не совпадает с заданной нормой, дальнейшую настройку выполняют изменением положения рычагов регуляторов. Так же настраивают каждый туковысевающий аппарат на равномерность высева по отдельным тукопроводам.

Источник

Анализ конструкций высевающих аппаратов

В статье рассматриваются механические и пневмомеханические высевающие аппараты сеялок и посевных комплексов отечественного и зарубежного производства.

Дана классификация по принципу работы, рассмотрены конструктивные особенности высевающих аппаратов, отмечены их технологические достоинства и недостатки. Представлены агротехнические требования, предъявляемые к высевающим аппаратам посевных машин.

Весьма важной отличительной особенностью посевных машин служит тип применяемых в них высевающих аппаратов. Анализ показывает, что устройства для посева зерновых культур оснащены разнообразными высевающими аппаратами, отличающимися по конструктивному исполнению каждого. Это свидетельствует о том, что не найдено универсальной конструкции аппарата для посева различных по физико-механическим свойствам сельскохозяйственных культур. Все аппараты разделяют на три основных типа по принципу работы: механические, пневматические и пневмомеханические.

Наряду с сохранением в производстве простых по конструкции катушечных высевающих аппаратов интенсивно разрабатываются более сложные и дорогие. Применяемые в них конструкторские решения направлены на создание условий для повышения урожая, на повышение производительности и снижение энерго и трудозатрат, на максимальное упрощение и комфортность настройки.

При работе посевных машин соблюдение заданной нормы высева семян, то есть высева строго определенного количества семян на единицу поля и снижение травмирования семян обеспечивается за счет применения различных высевающих систем посевных машин и высевающих аппаратов, в частности.

Весьма важной отличительной особенностью посевных машин служит тип применяемых в них высевающих аппаратов. Анализ показывает, что устройства для посева зерновых культур оснащены разнообразными высевающими аппаратами, отличающимися по конструктивному исполнению каждого. Это свидетельствует о том, что не найдено универсальной конструкции аппарата для посева различных по физико-механическим свойствам сельскохозяйственных культур. Все аппараты разделяют на три основных типа по принципу работы: механические, пневматические и пневмомеханические.

Механические и пневмомеханические высевающие аппараты устанавливают на универсальных сеялках и посевных комплексах, тогда как пневматические высевающие аппараты устанавливаются на сеялках точного высева.

Современные высевающие аппараты должны отвечать следующим агротехническим требованиям:

— равномерно, без пульсаций подавать семена в семяпровод;

— удовлетворительно высевать семена различных культур, отличающиеся по форме, размерам и состоянию поверхности.

Механические высевающие аппараты представлены желобчатыми или штифтовыми катушками и устанавливаются на сеялках семейства СЗ (АО «Белинсксельмаш»), Amazone (Германия), John Deere (США), Lemken (Германия), Берегиня (ООО «Усть-Лабинский машиностроительный завод»), Horsch (Германия), Unia (Польша) и др.

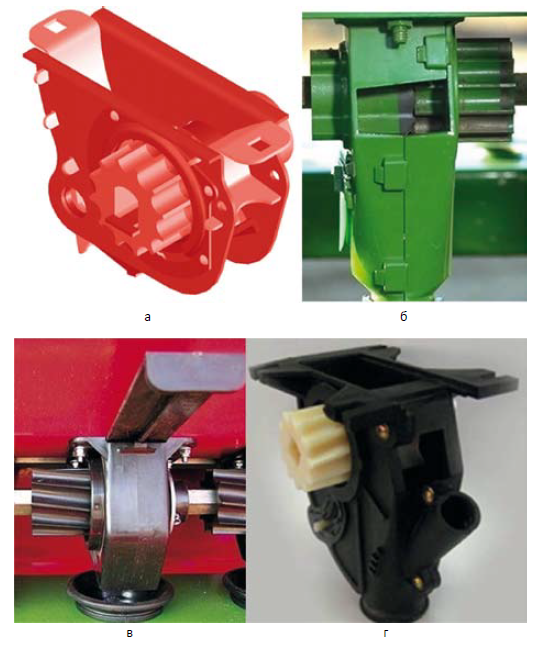

Высевающие аппараты с желобчатыми катушками устанавливаются на сеялках СЗ-5.4 (АО «Белинсксельмаш», Россия), посевных комплексах AGRATOR M (ПК «Агромастер»), BD 11, 455 или 1590 (John Deere, США), Cayenne XL 1500 (Unia, Польша), Берегиня (ООО «УЛМЗ», Россия) (рис. 1) и др. Норма высева этих высевающих аппаратов настраивается посредством изменения длины рабочей части катушки и частоты ее вращения. У высевающих катушек с косыми желобками пульсация потока меньше по сравнению с прямыми желобками.

Рисунок 1. Катушечно-желобчатые высевающие аппараты.

а – высевающий аппарат сеялок семейства СЗ и посевного комплекса AGRATOR M;

б – высевающий аппарат сеялок BD 11, 455 или 1590 (John Deere); в – высевающий

аппарат сеялки Cayenne XL 1500 (Польша); г – высевающий аппарат сеялки Берегиня

(ООО «УЛМЗ»).

Катушечно-штифтовые высевающие аппараты предназначены как для высева семян, так и удобрений. Они применяются на сеялках семейства СЗ (АО «Белинсксельмаш», Россия), Cayenne XL 1500 (Unia, Польша), D9 (Amazone, Германия), СЗФ (ООО «Агропромышленная Компания «Фаворит»», Россия), Saphir (Lemken, Германия) (рис. 2).

Рисунок 2. Высевающий аппарат сеялки Saphir.

а – высевающий аппарат сеялок семейства СЗ для высева удобрений; б – высевающий

аппарат для высева удобрений сеялки Cayenne XL 1500; в – высевающий аппарат сеялки

D9; г – высевающий аппарат сеялки СЗФ; д – высевающий аппарат «Конти Плюс»; е

– катушка «Моно Плюс»; ж – катушка «Мега Плюс»; 1 – катушка со спиралевидными

желобками; 2 – катушка с мелкими штифтами; 3 – штифт.

Норма высева семян катушечно-штифтовых высевающих аппаратов зависит от величины открытия заслонки и частоты вращения катушки.

Высевающие аппараты сеялок D9, СЗФ, Saphir (см. рис. 2) представлены сдвоенными (комбинированными) катушками, соединенными между собой штифтом.

Они предназначены для высева семян, отличающихся по размеру.

Сеялка Saphir (см. рис 2) представлен тремя типами катушек: комбинированная катушка «Конти Плюс», «Моно Плюс» и «Мега Плюс», которые могут меняться в зависимости от величины семян.

Катушки «Моно Плюс» и «Мега Плюс» предназначены для высева семян гороха и бобов до 150 кг/га и свыше 150 кг/га соответственно.

К недостаткам механических высевающих аппаратов можно отнести следующее:

— катушечные высевающие аппараты реагируют на уклон местности и вызывают колебания в высеве;

— присутствует дробление семенного материала;

— неравномерно распределяют семена вдоль рядка.

В последнее время на рынке востребованы посевные комплексы, на которых установлены пневмомеханические высевающие аппараты.

Основные поставщики посевных комплексов на российский рынок – такие компании, как Amazone, Horsch, John Deere, Kverneland, Bourgault и др. У нас посевные комбинации производят АО «Белинсксельмаш» (Пензенская область) «ПК «Агромастер»» (Татарстан), «Агро» (Кемерово), Буденовский машиностроительный завод (Ставропольский край).

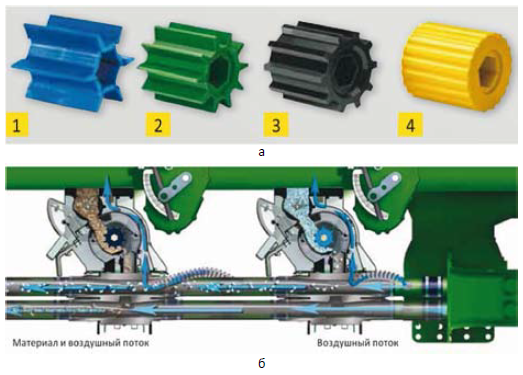

Высевающий аппарат посевного комплекса John Deere (рис. 3) представлен четырьмя высевающими катушками, которые позволяют высевать широкий спектр сельскохозяйственных культур (от зернобобовых до технических мелкосеменных) в диапазоне норм высева от 2 до 300 кг/га.

Рисунок 3. Пневмомеханический высевающий аппарат посевного комплекса John Deere.

а – высевающие катушки; б – высевающие аппараты.

Высевающий аппарат John Deere достигает высоких норм внесения, обладает большой точностью нормы высева и легкостью настроек. Следует упомянуть еще одно большое преимущество: полностью интегрированная система Seed Smart позволяет автоматически менять норму высева на основе имеющейся карты посева, используя такие системы вождения, как система параллельного вождения GreenStar Parallel Tracking, а также система автоматического вождения GreenStar AutoTrac. Все эти системы управления во многом повышают эффективность выполняемых посевных работ.

Дозатор Horsch состоит из нескольких отдельных частей (рис. 4).

Рисунок 4. Дозатор посевного комплекса Horsch.

а – дозатор посевного комплекса Horsch; б – роторы для семян зерновых культур и

удобрений; в – роторы для мелкого посевного материала; 1 – ротор; 2 – клапан; 3 –

приводной двигатель; 4 – боковая крышка; 5 – корпус.

Для высева семян, удобрений различных по размеру и форме дозатор оснащен большим набором роторов. Внизу дозатора находится спускной шлюз. Поток воздуха подхватывает в нем посевной материал. При высеве мелкосеменных культур в боковую крышку 4 устанавливаются щетки. Для крупного посевного материала вместо щеток устанавливается скребок. Дозатор не требует особого технического обслуживания.

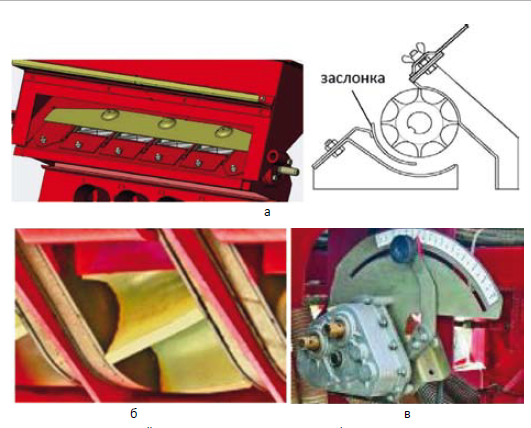

В нижней части каждого бункера Alcor (АО «Белинсксельмаш») смонтированы высевающие аппараты (рис. 5), состоящие из шести или восьми высевающих катушек со спиральными ребрами.

Вращение катушек осуществляется посредством цепных передач от правого опорного колеса. Непосредственно около каждого высевающего аппарата размещены вариаторы (см. рис. 5, в), предназначенные для бесступенчатого изменения передаточных отношений привода высевающих аппаратов и, соответственно, установки необходимых норм высева посевного материала.

Рисунок 5. Высевающий аппарат посевного комплекса Alcor.

а – высевающий аппарат; б – катушка со спиральными ребрами; в – вариатор.

Каждый высевающий аппарат делит высеваемый материал, поступающий из бункеров, посредством катушек, на три или четыре части и подает его в воздушный поток, создаваемый вентилятором. Катушки с наклонными ребрами (см. рис. 5, б) дозируют посевной материал непрерывно, что обеспечивает равномерность расположения семян и удобрений в рядке.

Положением заслонки (см. рис. 5, а) обеспечивается высев различных по размеру семян, при высеве бобовых культур и удобрений заслонка демонтируется.

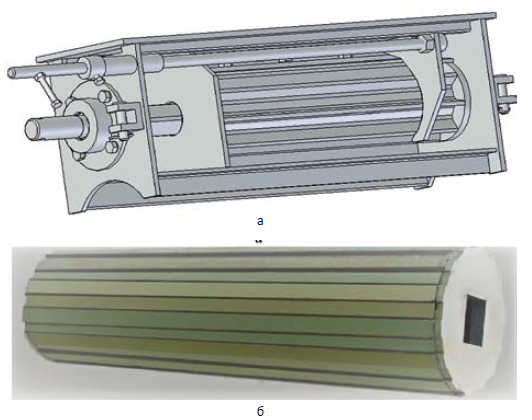

Высевающий аппарат посевного комплекса Agrator представлен двумя высевающими валиками, предназначенными для высева семян, отличающихся по размеру (рис. 6). Семена и удобрения из бункера поступают на дозатора, а затем в пневмопровод. Расход посевного материала регулируется при помощи винтов. Под воздействием воздушного потока от вентилятора, посевной материал поступает в распределитель, а затем по индивидуальным шлангам попадает к сошникам.

К недостаткам пневмомеханических высевающих аппаратов относится сложность их конструкции.

Выводы.

В заключение можно отметить, что наряду с сохранением в производстве простых по конструкции катушечных высевающих аппаратов интенсивно разрабатываются более сложные и дорогие. Применяемые в них конструкторские решения направлены на создание условий для повышения урожая, на повышение производительности и снижение энерго и трудозатрат, на максимальное упрощение и комфортность настройки.

Р.А. Булавинцев,

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина

Источник