Из чего состоит почва: слои почвы в разрезе с названиями и описаниями

Содержание:

Почвенно-растительный слой – это образование, сформированное вследствие взаимодействия органических и неорганических элементов природы. Мертвые частицы называют неорганическими, живые – органическими. Почву относят к природным телам, покрывающим земную поверхность. Ее основное свойство – плодородность. Оно отличает почвы от горной породы.

В состав почвенного слоя входит гумус, который также называют перегноем. Именно перегной обеспечивает плодородие земли, которое является одним из основных богатств природы. Почвенный слой на поверхности суши земли образован несколькими слоями, на его формирование уходит много времени. За сотню лет происходит увеличение мощности слоя максимум на два сантиметра.

Из чего состоит почва, слои почвы в разрезе

Почва имеет многослойную структуру. Рассмотрим основные четыре слоя:

- Поверхностный почвенный слой называют пахотным. Он является максимально ценным, содержит питательное вещество, отличается плодородностью. Наличие органических веществ объясняется тем, что в пахотном слое отмирают микроорганизмы и растения. Вещества имеют свойство накапливаться, чтобы стимулировать дальнейшее образование почвы.

- Подзолистая прослойка находится под поверхностным слоем. Для нее характерен белесый цвет, отсутствие плодородности. В основе формирования – материнская порода. Обилие кислотных выделений растительного характера и чрезмерные атмосферные осадки промывают материнскую породу, формируя подзолистый уровень. Теория указывает на негативное влияние этого уровня на растительность. Он считается опасным для корневой системы.

- Иллювиальная прослойка отличается плотностью. Формируется за счет поступления с влагой определенных элементов, содержащихся в поверхностных уровнях. Это глинистый горизонт, богатый алюминием, окисленными частицами железа. Он ядовитый для корней любого растения.

- Материнские породы лежат в основе образования всех верхних прослоек. Их химический состав заранее определяет степень плодородия почвы. Пахотный слой не может быть более питательным, чем материнский уровень.

Из каких веществ состоит почва, что не входит в состав почвы

Почва, которая используется в сельском хозяйстве для выращивания культур, не является полностью твердой. Количество твердых частиц пропорционально количеству пор, содержащих воду и воздух. Наиболее значимыми для плодородия почв твердыми веществами являются глины и соединения живых организмов. Плодородная земля содержит поры и твердые вещества в равных долях. Органические соединения пахотного слоя почвы включают множество различных бактерий, мелких животных и растительных корней.

К неорганическим составляющим следует отнести:

- Песчаный и глинистый состав. Все почвы основываются на песке и глине;

- Частицы воздуха. Они обеспечивают дыхание корневой системе и животным, проживающим в земле;

- Воду с элементами минеральных солей. Растения через корни всасывают воду и соли, напитываются, получают силы для роста;

- Гумус или перегной. Содержание минеральной соли в почвах крайне низкое, каждое растение постоянное использует соли. Для пополнения запасов этого элемента животные и растительные остатки образуют перегной. Происходит их постепенный процесс трансформации в минеральную соль;

- Гранит не входит в состав почвы.

Слои почвы по порядку, от чего зависит цвет почвы

Цвет почвенного слоя напрямую зависит от содержания гумуса. Если в земле перегной находится в небольшом количестве, то она имеет светлый оттенок. Чем больше перегноя будет в составе почв, тем темнее они будут.

Количество гумуса также сказывается на плодородии. Самой плодородной почвой считается чернозем. Он получил свое название ввиду максимально темного, практически черного цвета. Это говорит о большом количестве перегноя.

Порядок слоев почвы всегда одинаковый, но только в верхнем, пахотном уровне происходит выращивание культур. Повышают плодородность почв с помощью рыхления и измельчения. Эти задачи выполняют почвенные жители. К ним можно отнести кротов, червей, мышей, медведок.

Источник

Какова толщина плодородного слоя Земли?

Фермерство, земледелие и выращивание различных плодов и продуктов еще с древности является для человека важным занятием. Благодаря этому он получает пищу, которой питается сам и кормит скот, служащий источником мяса. Однако недостаточно просто посыпать землю семенами и ждать урожай. Требуется сажать их в плодородный слой Земли, иначе будущий “огород” не сможет похвастаться эффективностью. Но какова толщина плодородного слоя планеты?

Какова толщина плодородного слоя Земли?

Суша планеты покрыта самыми разными участками: леса, равнины, пустыни, заснеженные территории и т.д. Причем в некоторых областях трава и деревья растут в большом количестве, а где-то при всем желании нельзя взрастить из поверхности и крохотный цветок. Учитывая этот факт легко догадаться, что толщина плодородного слоя Земли на определенных участках суши разная. Также этот параметр может меняться со временем. Например, если часто перекапывать землю и свести поступление влаги к минимуму, плодородность существенно снизится.

В среднем, толщина плодородного слоя составляет от 10 до 30 см, в зависимости от окружающих условий. Здесь земля содержит наибольшее количество полезных веществ, способствующих росту урожая.

Ниже располагается подпочва толщиной примерно в 50 см, преимущественно состоящая из разлагающихся органических веществ. А еще глубже находится коренная основа – земляная подушка из переработанных горных пород, из которой с течением времени появляются плодородный и коренной слои.

Формирование плодородного слоя

Если имеются благоприятные условия, почва сама постепенно формирует плодородный слой. Земля непрерывно впитывает в себя отходы насекомых, животных, а также увядшие растения. Этот материал служит удобрением для появления новой растительности.

Сильно увеличивают толщину плодородного слоя регулярные дожди. А после окончания зимы хорошим источником влаги служит постепенно тающий снег, который также может содержать в себе некоторые элементы удобрений: насекомых, засохшую траву и т.д. Отчасти поэтому после окончания холодов траве требуется мало времени, чтобы прорасти.

Толщина плодородного слоя Земли варьируется в диапазоне от 10 до 30 см, в зависимости от окружающих условий.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Как образуется почва и сколько в ней слоев?

Почва формируется комбинацией таких факторов, как климат, выветривание материнских пород и живых организмов в течение определенного периода времени. Почва состоит из шести слоев.

Хотя в наше время многие из нас живут в бетонных джунглях, мы все еще не достигли поколения, которое не знало бы, что такое почва! Это хорошо, потому что почва так же необходима для жизни, как солнечный свет и вода. Подобно тому, как атмосферу можно сравнить с одеялом, обернутым вокруг земли, почва — это одеяло для поверхности земли. Конечно, грязь может испачкать вашу одежду, но она также необходима для поддержания жизни на Земле.

Если бы не было почвы, как бы росло большинство сельскохозяйственных культур? Если бы не было сельскохозяйственных культур, что бы ели люди и травоядные? Если бы не было травоядных, что бы ели хищники?

Что такое почва?

Почва — это естественная смесь минералов, органических веществ, жидкостей и газов. Почва имеет определенную форму, состав и структуру, но этот состав варьируется от места к месту. Как и наша флора и фауна, почва также невероятно разнообразна. Более того, почва не имеет одинаковой глубины во всем мире. В областях, где обнажена коренная порода, почвы нет, но в других областях почва может уходить на глубину до 10 метров от поверхности.

Средний состав почвенных ингредиентов (в процентах)

- 45% Минералы: минералы включают глину, песок, ил, гравий и камни. Эти минералы придают текстуру почве.

- 25% Вода: количество воды варьируется в зависимости от удерживающей способности почвы и осадков.

- 25% Воздуха: воздух и вода занимают поры почвы. Это важно для роста растений и выживания других живых организмов в почве.

- 5% Органическое вещество гумуса: гумус состоит из мертвых растений и животных, а также миллиардов микроорганизмов.

Как образуется почва?

Почва — это результат взаимодействия многих факторов в течение длительного периода времени. Эти факторы — климат, живые организмы, ландшафтное положение и материнская порода.

1. Климат

Климат — главный фактор, определяющий состав почвы. Климат определяет, какие виды растений и животных могут существовать в данной экосистеме почвы. Климат влияет на температуру почвы, химическое выветривание и осадки. Теплый и влажный климат, например, в тропиках, ускоряет рост растений и производство органических веществ, по сравнению с холодным климатом, где рост идет медленно и осторожно. Дождь вызывает вымывание или осушение минералов, тем самым унося их глубоко в почву. Климатические условия, такие как дождь, замерзание и таяние, приводят к разрушению материала материнской породы.

2. Материнская порода

Материнская порода состоит из минералов, таких как вулканический пепел, выветрившиеся породы и отложения, которые осаждаются воздухом и водой, которые разрушаются, образуя почву. Этим и объясняется название «родитель», поскольку эти материалы порождают свое потомство — почву. Почва развивается быстро, если породы более проницаемы для воды, по сравнению с глинистыми породами.

3. Живые организмы

Когда листья, ветки, кора или плоды падают с растения, они превращаются в перегной в результате естественного разложения. Они разлагаются микроорганизмами, грибами, бактериями и дождевыми червями, которые выделяют азот и серу, которые могут использоваться растениями. Это делает почву богатой питательными веществами. Гумус и корни растений помогают удерживать частицы почвы вместе, предотвращая эрозию.

4. Ландшафтные позиции

От крутизны, формы и длины склонов зависит, как вода поступает в почву или выходит из нее. Если уклон слишком крутой, вода начинает стекать с почвы, размывая верхний слой гумуса и делая почву менее питательной для роста растений. На больших высотах почва может быть слишком сухой, а в более влажных местах может не быть надлежащего баланса почвенного кислорода, питательных веществ и воды.

5. Время

Время отвечает за формирование горизонта. Чем дольше почва подвергается действию упомянутых выше почвообразующих факторов, тем больше будет развитие и состав почвы. Почвам на крутых склонах и в ветреных районах требуется больше времени для формирования из-за непрерывной эрозии по сравнению с более старыми и физически стабильными территориями.

Слои почвы или почвенные горизонты

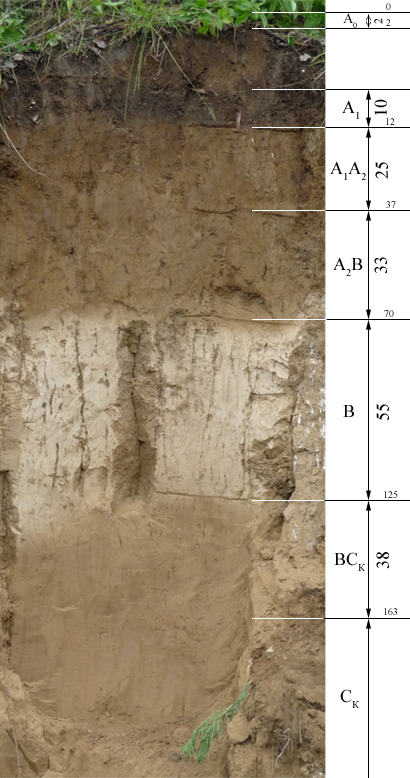

Если вы посмотрите на яму с грунтом, вы заметите различные слои грунта разного цвета и текстуры. Эти слои известны как почвенные горизонты. Эти разделения слоев называются профилем почвы. Эти слои можно определить по разнице в цвете, текстуре, толщине и структуре. Слои классифицируются заглавными буквами — A0, Ad, А1, А2, В и С. Вместе они называются главными горизонтами.

A0: лесная подстилка, в травянистых сообществах очёс. «Органогенный горизонт», сложенный из неразложившегося полностью опада.

Ad: дернина густо пронизан живыми корнями растений, если потянуть руками за стебли травянистых растений, то её слой отделяется от остальной части почвы.

А1: перегнойный, или гумусовый горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус.

А2: известный как недра, это область, где накапливаются выщелоченные минералы. Обычно он плотный, светлый и с низким содержанием органических веществ.

В: субстрат, состоящий из дезинтегрированного материнского материала, с меньшим количеством глины и других отложений.

С: последний слой почвы — это коренная порода. Коренная порода — самый глубокий и твердый слой, и вообще не считается почвой!

Кто бы мог подумать, что в почве может быть столько слоев! Помогать растениям расти — важнейшая обязанность, поэтому вполне логично, что в «грязи» мира есть некоторые нюансы и сложности. Как и вино, почва требует времени, чтобы сформироваться и достичь своего пика. В конце концов, это нелегкая работа — буквально держать все вместе!

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

плодородный слой почвы

Для почв и земель действуют Законы “О плате за землю” (в ред. от 27 декабря 1995 г. № 211-ФЗ); “Об отходах производства и потребления” от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ; “О землеустройстве” от 18 июня 2001 г.; “О мелиорации земель” от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ; “О государственном земельном кадастре” (1999); Земельный кодекс РФ; ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) “Охрана природы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ”; ГОСТ 17.4.3.04-85 “Охрана природы. Общие требования к контролю загрязняющих веществ, РД 39-0147098-015-90”; Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (М.: Роскомзем, 1993); Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (приказ МПР РФ от 15.06.2001 № 511); нормативные акты Федерального горного и промышленного надзора и др.[ . ]

Снятие плодородного слоя почвы при толщине более 15 см и перемещение его в отвалы рекомендуется осуществлять бульдозерами, а при меньшей толщине во избежание смешения плодородного слоя с минеральным грунтом применять автогрейдеры. Рекомендуется также плодородный слой снимать на всю толщину за один проход и в летнее время. При выполнении работ в зимнее время мерзлый слой следует разрабатывать бульдозерами с предварительным рыхлением на глубину, не превышающую толщину снимаемого плодородного слоя почвы. Полтавское отделение УкрНИГРи в целях повышения эффективности рекультивации земель буровыми предприятиями рекомендуется следующий порядок и объем проведения этих работ.[ . ]

Эрозия почвы — разрушение (смыв, размыв, выдувание) плодородного слоя почвы талыми, ливневыми водами и ветрами.[ . ]

Снятие плодородного слоя почвы должно производиться, как правило, в талом состоянии в теплый и сухой период года. Плодородный слой почвы снимается как с территорий постоянного отвода, так и с территорий, отводимых во временное пользование для размещений временных зданий и сооружений, карьеров и резервов, отвалов материалов и др. Плодородная почва должна вывозиться и складироваться в штабеля на специально отведенные для этого места. Отсюда она используется для рекультивации сосредоточенных карьеров, территорий промышленных площадок, временных дорог, повышения плодородия малопродуктивных угодий и других сельскохозяйственных целей. При сооружении проездов для строительных, транспортных и других машин и механизмов плодородный слой почв сдвигается в валы на границе полосы отвода. Для стока поверхностных вод в валах через 40-60 м устраивают разрывы шириной 6-8 м. Снятие плодородного слоя почвы производится, как правило, бульдозерами или автогрейдерами последовательными заходами с перекрытием 0,25-0,30 м.[ . ]

Толщина плодородного слоя почвы колеблется от 0,5 см (тундра, горы) до 1,5 м — на равнинах. Скорость образования плодородного слоя почвы равна примерно 1 см за 100 лет.[ . ]

Толщина почвы в среднем составляет 18—20 см, но в некоторых районах суши может колебаться от нескольких см до 1,5—3 м. Плодородный слой почвы формировался на протяжении тысячелетий вследствие взаимодействия воды, воздуха, тепла, растительных и животных организмов (прежде всего микроорганизмов) с почвообразующей горной породой.[ . ]

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв с учетом заявок и соответствующих гарантий со стороны потребителей на использование плодородных слоев и пород.[ . ]

Снятый верхний плодородный слой почвы используется для рекультивации земель или улучшения малопродуктивных угодий. Использование плодородного слоя почвы для целей, не связанных с сельским или лесным хоз-вом, допускается только в исключительных случаях, при экономической нецелесообразности или отсутствии возможностей его использования для улучшения земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.[ . ]

В целях сохранения плодородного слоя почвы при выполнении этих работ рекомендуется снимать и перемещать его в отвал бульдозерами: продольно-поперечными ходами при толщине слоя до 2() см и поперечными — при толщине слоя более 20 см. При толщине плодородного слоя до 10—15 см следует применять авто-грейдеры.[ . ]

При ветровой эрозии почв, или дефляции, происходят выдувание почвы, снос ее мелких частиц ветром. Сухие почвы поддаются действию ветра легче, чем влажные, поэтому ветровая эрозия чаще всего наблюдается в засушливых регионах. Ветровая эрозия проявляется в виде поземок и смерчей (столбов пыли). Пыльные бури сопровождаются переносом частиц плодородного слоя почвы в леса (лесные полосы), водоемы (реки, озера) (Рябов, Вакулин). Ветер перемещает пыль в населенные пункты, на пастбища, животноводческие фермы. Вдыхание пыльного воздуха может стать причиной заболеваний слизистой оболочки носа, гортани, бронхов у людей и животных.[ . ]

Бережное отношение к плодородному слою почв, как и проведение работ более или менее цивилизованными методами, не стало нормой для организаций, проводящих геологоразведочные или строительные работы.[ . ]

Литосфера — это верхний плодородный слой почвы, населенный живыми организмами. Общий химический состав земной коры определяют немногие химические элементы. Всего лишь 8 элементов распространены в земной коре в весомом количестве (более 1%) — кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, магний, натрий, калий. Наиболее распространенным элементом является кислород, составляющий почти половину массы земной коры (47,3%).[ . ]

Истощение и загрязнение почвы. Почвы являются еще одним ресурсом, который подвергается чрезмерной эксплуатации и загрязняется. Несовершенство сельскохозяйственного производства— основная причина сокращения площади плодородных почв. Плодородный слой почвы при неправильной распашке часто смывается выпадающими осадками (водная эрозия), или развеивается ветром (ветровая эрозия), происходит образование оврагов (рис. 13.6).[ . ]

Способы снятия и хранения плодородного слоя почвы, транспортировки его к месту укладки (или временного хранения), нанесения плодородного слоя почвы на восстанавливаемые земли или малопродуктивные угодья.[ . ]

Земля, ее недра и почвенный слой. Земля — это планета Солнечной системы, причем единственная, на которой существует жизнь. Она движется по своей орбите в соответствии с законами небесной механики, совершает вращательное движение вокруг условной оси, которая совершает движение прецессии. Земля — геологически сложное тело. Жидкое ядро вследствие термоядерного синтеза прогревает Землю. Температура на поверхности Земли определяется параметрами состояния космического пространства, атмосферы воздуха и Мирового океана. Структура Земли весьма неоднородна по составу веществ, их концентрации, распределению по глубине залегания. Она очень чувствительна к сейсмическим колебаниям. Земля имеет достаточно устойчивую систему сейсмически опасных зон, разломов коры, а также патогенных зон, опасных для организмов. Земля обладает собственными гравитационным и магнитным полями, взаимодействующими с подобными полями других небесных тел. Как среда обитания живых организмов, наша планета весьма чувствительна к условиям их жизнедеятельности. В частности, плодородный слой почвы как источник основной массы пищевых ресурсов составляет по глубине в среднем не более 20 см; минеральные, топливные твердые, жидкие и газообразные ресурсы залегают на глубинах до 1,5-2,0 км; запасы подземных пресных вод находятся на глубинах до 300 м.[ . ]

Охрана природы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания.[ . ]

Охрана природы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.[ . ]

С учетом требований по защите почв от эрозии важно решать вопрос и о системе содержания междурядий в садах, расположенных на склонах. Если междурядья содержатся под парами и на них не осуществляют специальной противоэрозионной обработки почв, то вследствие сильной эрозии к периоду плодоношения может оказаться потерянным наиболее плодородный слой почвы.[ . ]

Различают несколько видов эрозии почв. Ветровая эрозия распространена, как правило, в засушливых зонах, на почвах, содержащих много мелких пылевидных частиц и лишенных растительности. Различают повседневную ветровую эрозию (поземку) и пыльные, или черные, бури. Последние возникают при сильных ветрах и могут практически уничтожить плодородный слой почвы.[ . ]

В связи с ограниченностью запасов плодородного слоя почвы ведутся разработка и внедрение эффективных методов мелиорации отвалов путем перекрытия потенциально плодородными вскрытыми породами и нейтрализации их кислотности известковыми материалами без нанесения слоя почвы. В полевых опытах доказана возможность выращивания сельскохозяйственных культур на четвертичных суглинках. Наиболее пригодны для этого многолетние и однолетние травы.[ . ]

Грунт для цветников. Лучший состав почвы для цветов — мелкокомковатые суглинки. Песчанистые почвы, потерявшие комковатость, улучшают внесением суглинков и мелко размельченной глины. Глубина обработанного плодородного слоя почвы на клумбах должна достигать 40 сантиметров, в посадочных ящиках на балконах и окнах слой почвы должен быть не менее 30 сантиметров. В открытом грунте лучшим удобрением является навоз. Внесение на квадратный метр грунта клумб или рабаток 8—10 килограммов навоза или 5 килограммов навозного перегноя считается сильным удобрением. Навоз или перегной вносят непосредственно перед перекопкой, чтобы он не пересох. Половинное количество указанного органического удобрения является слабым удобрением. При слабом удобрении и вообще при недостатке органического удобрения следует вносить минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Азотные удобрения (сернокислый аммоний, калийная или натриевая селитра) вносятся из расчета 20 граммов на квадратный метр клумбы. Фосфор вносят в виде суперфосфата, лучше гранулированного, от 40 до 100 граммов на квадратный метр, костяную муку — до 50 граммов. Калийную соль вносят до 30 граммов на квадратный метр или 250 граммов древесной золы.[ . ]

Отделочная — придание поверхности плодородного слоя почв на рекультивируемых землях проектных уклонов и необходимой ровности, исключающей микропонижения глубиной более 5 см.[ . ]

В 1994 г. вынос питательных веществ из почвы урожаем и сорняками в три раза превышал поступление их с минеральными и органическими удобрениями. Применение минеральных удобрений стало убыточным. В то же время возрастает площадь сельскохозяйственных угодий с низким и очень низким содержанием фосфора, калия и с повышенной кислотностью. Сокращены объемы по мелиорации земель. При сельскохозяйственном использовании наибольший ущерб причиняется невыполнением противоэрозионных агротехнических мероприятий при обработке склонов, распашкой эрозионно-опасных зон, перевыпасом скота. Нарушенные земли в 1995 г. составляли 1282,6- 103 га. Общее количество организаций, ведущих работы, связанные с нарушением почвенного покрова, приближается к 20 тыс. Снимаемый с нарушенных территорий плодородный слой почвы используется неполностью, а объемы его складирования увеличиваются. В настоящее время заскладировано 815,8- 106 м3 плодородного слоя. Проводимая в России земельная реформа в наибольшей степени отражается на землях, находящихся в ведении администраций городов и других населенных пунктов.[ . ]

В любом природном растительном сообществе почва и растущие на ней растения образуют устойчивый авторегуляторный контур с отрицательными обратными связями в виде потоков влаги и минеральных и органических веществ. Но если речь идет о земледелии, для которого наиболее важны такие характеристики, как плодородие почвы, урожай растений, количество отмерших, остатков растений и количество гумуса, то окажется, что они образуют замкнутый контур положительных связей (рис. 2.5). Система находится в неустойчивом равновесии, так как достаточно потери части плодородного слоя почвы в результате эрозии или изъятия части урожая растений без последующего возврата в почву необходимого количества питательных веществ, чтобы начался процесс деградации почвы и снижения продуктивности растений. Этот порочный круг или, точнее, порочная спираль получила в свое время название закона убывающего плодородия. Наши давние предки вплотную сталкивались с действием этого закона в эпоху подсечно-огневого земледелия, когда из-за быстрого снижения урожайности приходилось сводить все новые участки леса под новую пашню.[ . ]

Не меньшие, если не большие потери причиняет почвам ирригационная эрозия — разрушение, перенос и переотложение почв и грунтов оросительной водой в процессе поверхностного полива или дождевания. Накладываясь на естественную эрозию, ирригационная эрозия значительно увеличивает интенсивность потерь верхнего, наиболее плодородного слоя почвы.[ . ]

Эрозия — процесс разрушения верхних, наиболее плодородных слоев почвы и подстилающих пород талыми или дождевыми водами (водная) или ветром (ветровая). Просход иг зарастание продуктивных угодий кустарником и песчаником (Бондарский, Сосновский, Пичаевский районы).[ . ]

Выбор того или иного способа снятия и хранения плодородной почвы осуществляется в зависимости от толщины плодородного слоя почвы, площади осваиваемой территории, рельефа и гидрологических условий местности, погодно-климатических условий, наличия землеройной и транспортной техники.[ . ]

Плоскостная эрозия —это смыв верхних горизонтов почвы на склонах при стекании по ним дождевых или талых вод сплошным потоком или ручейками. Вследствие смыва верхнего, наиболее плодородного слоя почва теряет свое главное свойство — плодородие.[ . ]

При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.[ . ]

Для дна прудов лучшими являются естественные луговые почвы с суглинком. По дну устраивают осушительную сеть. Она состоит из центральной канавы, которая заканчивается рыбосборной ямой, и ответвлений в виде елочки. На супесчаных грунтах, чтобы избежать фильтрации воды, дно выстилают полиэтиленовой пленкой, а сверху укладывают плодородный слой почвы толщиной 10—20 см.[ . ]

Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы (форма № 2-тп (рекультивация) федеральной государственной статистической отчетности). Утверждена постановлением Госкомстата России № 97 от 16.10.2000 г.[ . ]

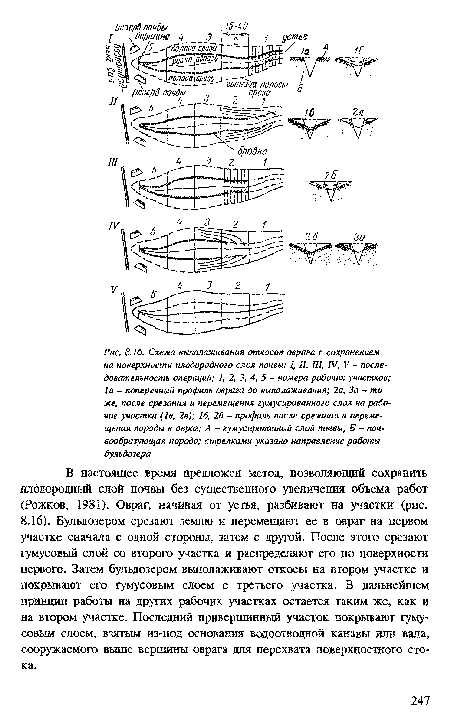

В настоящее время предложен метод, позволяющий сохранить плодородный слой почвы без существенного увеличения объема работ (Рожков, 1981). Овраг, начиная от устья, разбивают на участки (рис. 8.16). Бульдозером срезают землю и перемещают ее в овраг на первом участке сначала с одной стороны, затем с другой. После этого срезают гумусовый слой со второго участка и распределяют его по поверхности первого. Затем бульдозером выполаживают откосы на втором участке и покрывают его гумусовым слоем с третьего участка. В дальнейшем принцип работы на других рабочих участках остается таким же, как и на втором участке. Последний привершинный участок покрывают гумусовым слоем, взятым из-под основания водоотводной канавы или вала, сооружаемого выше вершины оврага для перехвата поверхностного стока.[ . ]

Промышленная деятельность человека приводит и к загрязнению почв. Основные компоненты такого загрязнения —промышленные и бытовые отбросы, отходы строительства, зола тепловых электростанций, выбросы пустой породы в местах разработки полезных ископаемых и т. п. Эти загрязнения не только скрывают под собой плодородный слой почвы, но и содержат ряд химических элементов, которые в больших количествах токсичны для растений и микроорганизмов: сера, молибден, медь, кадмий, цинк, мышьяк, алюминий, фтор и многие другие.[ . ]

При почвенных пожарах горят торф и перегной. Огня на поверхности почвы часто не видно. Скорость движения таких пожаров небольшая — несколько десятков или сотен метров в сутки. Форма разнообразная, задымление большое. Этот случай пожаров имеет место при развитии аварии на МГП, расположенных в зоне с/х угодий. При оценке ущерба, наносимого полевым пожаром необходимо учитывать как уничтожение с/х культур так и выжигание плодородного слоя почвы. Здесь также можно использовать оценку (16), подставляя соответствующие скорости распространения пожара.[ . ]

| Схема еыполажиеания относов оврага с сохранением на поверхности плодородного слоя почвы |  |

Нерационально использованные (в том числе загрязненные, утратившие свои плодородные свойства) земли в соответствии с природоохранным законодательством могут рассматриваться как отходы производства со взиманием соответствующих платежей за их образование и размещение. В связи с этим важнейшим мероприятием при проведении ОВОС строительства скважин представляется оценка качества плодородного почвенного слоя на территории отвода. Способ дальнейшего использования плодородного слоя определяется в результате почвенно-агрохимического обследования территории по показателям пригодности почвенного слоя для целей рекультивации в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.2.01-83 “Охрана природы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания”.[ . ]

Предприятия, деятельность которых нарушает почвенный покров, обязаны снимать и хранить плодородный слой для рекультивации земель и повышения плодородия малопродуктивных угодий. При этом необходимо руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» от 23.02.1994 г. N 140 . Затраты на проведение таких работ относятся за счет собственных средств юридических лиц.[ . ]

В проекте рекультивации определяются: границы угодий по трассе трубопровода, в которых необходима рекультивация, толщина снимаемого плодородного слоя почвы по каждому участку, ширина зоны рекультивации в пределах полосы отвода, место расположения отвала для временного хранения снятого плодородного слоя почвы, допустимое превышение нанесенного плодородного слоя почвы над уровнем нарушенных земель, способы сня-» тия, транспортирования и нанесения плодородного слоя почвы, объемы и методы погрузки и вывоза лишнего минерального грунта, а также его разгрузка в указанных для этого местах, методы уплотнения разрыхленного минерального грнута и плодородного слоя почвы после засыпки трубопровода.[ . ]

Должны широко использоваться рациональные схемы рекультивации земель, разработанные ТатНИПИнефтью. Рекомендуемые способы снятия и восстановления плодородного слоя почвы позволят снизить объем земляных работ, и, главное, сохранить почвенный покров вокруг скважины.[ . ]

При размещении указанных объектов должны предусматриваться меры по сохранению водных объектов, водосборных площадей, водных биологических ресурсов, земель, почв, лесов и иной растительности, биологического разнообразия, обеспечиваться устойчивое функционирование естественных экологических систем, сохранение природных ландшафтов, особо охраняемых природных территорий и памятников природы, а также приниматься меры по своевременной утилизации древесины и плодородного слоя почв при расчистке и затоплении ложа водохранилищ и иные необходимые меры по недопущению негативных изменений природной среды, сохранению водного режима, обеспечивающего наиболее благоприятные условия для воспроизводства водных биологических ресурсов.[ . ]

При проведении строительных и иных работ, связанных с механическим нарушением почвенного покрова, предусматривается снятие, сохранение н нанесение почвенного плодородного слоя на нарушенные земли. Снятие почвенного слоя осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». Для разных типов почв толщина плодородного слоя колеблется от 0,2 (дерново-подзолистые) до 1,2 м (черноземы). Плодородный слой вывозится и складируется в специальных временных отвалах (буртах). Нанесение почвенного плодородного слоя на нарушенные земли производят не позднее одного года с момента окончания земляных работ.[ . ]

Предприятия, организации и учреждения, осуществляющие строительство, эксплуатацию предприятий, которые нарушают почвенный покров, обязаны за свой счет снимать и хранить плодородный слой почвы, что определено в Постановлении бывшего Совета Министров СССР N 407 от 2 июня 1976 г. “О рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ”. Затраты на снятие и хранение плодородного слоя почвы входят либо в себестоимость продукции при разработке месторождений полезных ископаемых, либо в стоимость строящихся объектов.[ . ]

Кроме видового разнообразия одним из критериев восстановления экосистем служит годовая продукция естественных фитоценозов. В северотаежной зоне она составляет около 4 т/га сухой массы. В дерново-подзолистых почвах южнотаежной зоны эти показатели составляют 9-10 т/га, а для черноземов -около 15-20 т сухой массы на 1 га. Такое развитие биомассы обеспечивает достаточные запасы гумуса в почвах, которые способствуют образованию биоценозов. При снятии плодородного слоя почв нарушается естественный баланс гумификации почв, поэтому прибегают к высевам различных травяных культур, которые позволяют восстановить нарушенный баланс. Такие мероприятия сопровождаются побочными эффектами — возникновением техногенных мозаик в результате планировок, переосушением или переувлажнением почвенных компонентов, появлением других послемелиоративных неоднородностей.[ . ]

Предприятия, организации и учреждения, осуществляющие промышленное или иное строительство, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых, а также проводящие другие работы, связанные с нарушением почвенного покрова, обязаны снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на рекультивируемые земли, а при экономической целесообразности и на малопродуктивные угодья. При этом затраты, связанные с нанесением плодородного слоя почвы на один гектар малопродуктивных угодий, не должны превышать установленных в союзных республиках нормативов стоимости освоения одного гектара новых земель взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд.[ . ]

У алевролита есть другой минус: он совершенно безжизненный. На что уж корни таежных деревьев неизбалованные, готовы есть что угодно, и то в него не лезут, а стелятся поверху, иначе -помрут от голода. Так что если на вашем садовом участке будут алевролиты, да еще при вырубке тайги плодородный слой почвы будет содран — он .ведь в тайге тонкий — то вам придется растительный слой делать самому. Что, по себе знаю, очень нелегко.[ . ]

Основными негативными процессами, приводящими к деградации почвенного покрова, являются водная и ветровая эрозия, переувлажнение и заболачивание, подтопление, засоление и осо-лонцевание, уплотнение и слитизация, дегумификация. На 1 января 2001 г. земли с эрозионно и дефляционно опасными почвами составляли 58,6% сельскохозяйственных угодий, в том числе 41,1% пашни. Ежегодно теряется более 1,5 млрд тонн плодородного слоя почвы. Здесь следует учитывать, что даже снимаемый плодородный слой почвы используется не полностью, большей частью он складируется, и объемы складируемой почвы достигли 148 239,3 тыс. кубометров. Развиваются процессы опустынивания, особенно на землях Республики Калмыкия, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей (в целом — в 35 субъектах РФ на площадях около 100 млн га). Кроме того, в ряде регионов (Республика Бурятия) на опустыненных территориях формируются «нарколандшафты». Это очень опасная тенденция, возникшая из-за того, что на деградированных сельхозугодьях искусственно обеспечивается формирование сообществ наркосодержащих растений, в первую очередь марихуаны. Переувлажненные и заболоченные земли занимают 12,3% площади сельхозугодий. В последние годы, несмотря на это, мелиорация солонцов практически не проводилась. За 17—20 лет содержание гумуса в почвах пашни РФ уменьшилось на 20% от исходного, а всего за 100 лет содержание гумуса в знаменитых российских черноземах сократилось более чем вдвое. Загрязнение земель радионуклидами остается наибольшим в Брянской, Тульской, Калужской и Челябинской областях. Значительно загрязнение нефтью и нефтепродуктами земель Западной Сибири и Северного Кавказа, Среднего и Нижнего Поволжья, Республик Коми, Башкортостан, Татарстан.[ . ]

Если сравнить участки, различающиеся только по рельефу, то лучшими для огорода следует признать равнинные, а также легкие пологие склоны южного или юго-западного направления. Юго-восточные склоны менее желательны, так как они быстрее пересыхают и зачастую подвержены действию сухих и холодных восточных ветров. На крутых склонах во время ливневых дождей происходит интенсивный смыв верхнего плодородного слоя почвы и образуются различной величины промоины. Участки с волнисто-холмистым рельефом обязательно выравнивают. Бугры срезают и снятую почву разбрасывают по впадинам участка. Чтобы почвенный слой по плодородию был примерно одинаковый, целесообразно на месте срезанных бугров вынуть на 10—15 см слой и вместо него положить перегной, компост или плодородную почву. При слабовыровненной бугристости работа выполняется вручную с помощью лопаты и грабель, а почву в целях выравнивания поверхности переносят на носилках. При значительной холмистости участка коллективно заказывают в «Сельхозтехнике» бульдозер или планировщик и тщательно проводят планировку поверхности целого ряда приусадебных участков.[ . ]

Наиболее эффективным способом рекультивационных работ на разрезах является включение их в технологический процесс добычи полезного ископаемого. При этом создается качественно новый технологический комплекс производства горных работ, который помимо традиционных вскрышных и отвальных работ включает и специфические операции: формирование оптимальной поверхности отработанных площадей, планировку поверхности отвалов и выработанного пространства, нанесение на образовавшиеся поверхности плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных пород, создание пологих бортов карьеров и откосов отвалов, устройство инженерных сооружений и коммуникаций. Вскрышные и отвальные работы в новом технологическом комплексе также приобретают иной характер, в них включаются: опережающее снятие плодородных слоев почвы, селективная разработка вскрышных пород, селективное формирование отвалов и др.[ . ]

При закачке химреагентов должен быть разработан комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды, в котором должны быть приведены общие природоохранительные мероприятия. К ним можно отнести установление санитарно-охранных зон, в пределах которых не допускается закачка химпродуктов. При этом учитываются близость населенных пунктов, наличие водоемов, сельхозугодий, близость уровня грунтовых вод. Определяются места для подземного захоронения продуктов реакции, мероприятия по восстановлению нарушенного плодородного слоя почвы (рекультивация земель) и др.[ . ]

Таким образом, эколого-технологическая составляющая захоронения обезвреженных методом отверждения отходов бурения состоит в том, что отвержденная композиция должна обладать прочностными характеристиками, обеспечивающими, с одной стороны, предотвращение выноса (миграции) загрязняющих веществ в подземные воды, а с другой стороны, создание удовлетворительных условий для роста и развития корневой системы сельскохозяйственных растений, традиционно выращиваемых в данном районе. Такой подход должен в обязательном порядке учитываться на стадии проектирования строительства скважин при выборе консолидирующего состава, объема и конструкции земляного амбара-накопителя ОБ, глубины расположения верхнего отвержденного слоя отходов И по отношению к толщине плодородного слоя почвы т — горизонту А/ (см. рис. 3) и глубине проникновения корней растений .[ . ]

Источник