Тонкий поверхностный слой земной коры обладающий естественным плодородием называется

На нашем сайте вы найдете полезные советы о том, как повысить плодородие почвы на вашем участке.

географическая оболочка организмы на земле почва охрана природы

1. Тундровая глеевая. 2. Торфяно-болотная. 3. Подзолистая. 4. Дерново-подзолистая. 5. Болотно-подзолистая. 6. Серая лесная. 7. Чернозем типичный. 8. Лугово-черноземная. 9. Каштановая. 10. Бурая пустынно-степная. 11. Солонец. 12. Солончак. 13. Серозем. 14. Желтозем. 15. Краснозем. 16. Аллювиально-дерновая.

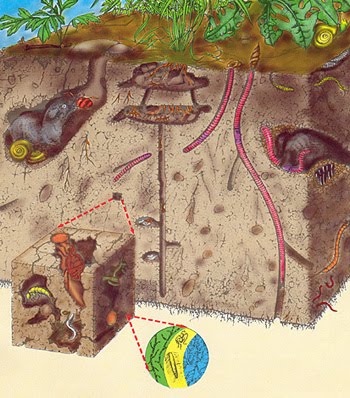

Почва — тонкий поверхностный слой земной коры, обладающий естественным плодородием.

К главным почвообразующим факторам относятся:

а) Климат. Он влияет на ход выветривания горных пород, с которого и начинается процесс формирования почв. Влажный и теплый климат способствует выветриванию, а сухой и холодный его ослабляет.

б) Рельеф. Он может благоприятствовать или препятствовать образованию почв. Продукты выветривания на крутых склонах не удерживаются и смещаются вниз. На равнинах же они, наоборот, накапливаются.

в) Растительный покров и животный мир. Они влияют на состав почвы, на ее структуру.

г) Материнская порода. От ее состава и структуры зависят физические свойства почв и первоначальное содержание химических элементов.

Выветривание начинает образование почв.

Почва состоит из горизонтов — слоев, формирующихся в результате расчленения почв в процессе их образования. Каждый почвенный горизонт примерно однороден по структуре, окраске, механическому, минералогическому и химическому составу, физическим свойствам. Мощность почвенных горизонтов может быть от нескольких см до десятков см. При описании они обозначаются буквами латинского алфавита.

Сверху вниз выделяют следующие горизонты:

A1 — горизонт перегноя (гумусовый), образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус. Окраска горизонта темная.

А2 — горизонт вымывания. Имеет светлую окраску. Он беден питательными веществами, поэтому почвы, в которых этот горизонт развит, характеризуются низким плодородием.

В — горизонт вмывания; плотный, содержит глинистые частицы. Окраска его зависит от примесей: коричневато-черная — от примеси гумуса; бурая — от содержаний железа и алюминия; мучнисто-белая — от соединений кальция.

С — переход к материнской горной породе.

Соотношение твердых минеральных частиц различного размера, составляющих почву, называется механическим составом почвы. Основную массу почвы составляет мелкозем — почвенные частицы меньше 1 мм. По сочетанию песчаных и глинистых частиц почвы делятся на глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные. Важную роль играют минеральные соли, содержащие азот, фосфор, серу, хлор, кальций, калий, магний и т.д. Особая роль в почве у гумуса — органической его части. Чем его больше, тем почвы темнее и плодороднее (например, чернозем). Кроме минеральных и органических веществ в почве есть почвенная вода или раствор, содержащий газы, минеральные и органические вещества. Есть в почве и газовая часть — почвенный воздух, заполняющий не занятые водой поры и пустоты; много углекислого и других газов, образующихся при разложении органического вещества. В результате происходит газообмен: углекислый газ выделяется из почвы, а на его место проникает кислород из атмосферы. Самым важным компонентом почвы являются ее микроорганизмы.

Структура почвы — это ее способность распадаться на комочки различных размеров и форм. Хорошо разрыхленные корнями растений и различными животными-земле-роями почвы имеют комковатую или зернистую структуру. Такие почвы называются структурными. Верхний перегнойный слой их состоит из комочков диаметром до 10 мм. Они склеены гумусом и поэтому прочны. Структурные почвы очень плодородны. В порах их содержатся в достатке вода и воздух, которые необходимы для жизнедеятельности корней растений и почвенных бактерий. Почвы, состоящие из очень мелких, пылеватых частиц, относятся к бесструктурным. Впитывая воду, такие почвы превращаются в сплошную вязкую, липкую массу. Это препятствует проникновению воздуха и влаги и задерживает рост растений. Такие почвы неплодородны.

Почвы имеют самые тесные связи с остальными компонентами природного комплекса. Наиболее тесное взаимодействие устанавливается между почвами и растениями, которое проявляется в биологическом круговороте веществ между почвами и растениями. Однако человек в какой-то степени нарушает его: он собирает и увозит с полей урожай. Процесс «дыхания» почв свидетельствует об активном взаимодействии почв и атмосферы. Благодаря ему происходит постоянный обмен кислородом и углекислым газом. Тесно связаны почвы и с водами суши. Впитывая атмосферные осадки, почвы накапливают их и преобразовывают в почвенные и грунтовые воды.

Почвенный покров влияет на климат: пахотные черноземы, например, отражают всего 5-7% солнечной радиации. Остальное тепло накапливается в почве и оказывает отепляющее действие на климат.

Более 100 лет назад В. В. Докучаев установил, что размещение основных типов почв по поверхности Земли подчинено закону зональности. Это объясняется тем, что почва зависит от климата, рельефа, растительного и животного мира, внутренних вод, а все эти компоненты имеют широтную зональность. Это значит, что и почвы подчиняются этой закономерности. Смена типов почв происходит и в горах при подъеме по их склонам. Эту закономерность называют высотной поясностью. У нас принята система типов почв, разработанная основоположником почвоведения В. В. Докучаевым, в основе которой лежат не только признаки и свойства почв, но и особенности их происхождения.

Источник

Ответ на вопрос Поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную гетерогенную открытую четырёхфазную структурную систему, образовавшуюся в результате выветривания горных пород и жизнедеятельности организмов. Её рас, в слове 5 букв:

Почва

почва — природное тело, формирующееся в результате преобразования поверхностных слоёв суши Земли при совместном воздействии факторов почвообразования. Состоит из почвенных горизонтов, образующих почвенный профиль, характеризуется плодородием.

После каждого полива или дождя необходимо рыхлить почву (если почва налипает на мотыгу, момент еще не настал; если начинает пылить – вы опоздали с рыхлением).Существует общее правило: на легких почвах картофель следует поливать чаще, но меньшими дозами, на тяжелых – реже, но обильно, причем так, чтобы вода постепенно впитывалась в почву без образования луж.

Приведем типичные составы этих смесей, в частях (по объему): перегной — 50, почва 25, песок — 25; перегной — 25, почва — 50, песок — 25; перегной — 33, почва — 33, песок — 34.

на недренированных участках и на глинистых почвах , где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется.

Чем менее плодородна почва , тем больше надо вносить удобрений.Из всех видов удобрений (органических, минеральных, бактериальных) важнейшим источником пополнения в почвах питательных веществ являются органические удобрения.

Но нужно учитывать, что питательные вещества в гумусе находятся в недоступной для растений форме и только после воздействия на него микроорганизмов почва обогащается доступными для растений элементами питания.В подзолистых почвах нашей зоны содержание гумуса очень низкое.

Об этой землянике, которая, подобно черной смородине, хорошо растет на почвах с нейтральной реакцией, хотя предпочитает слабокислые, придется позаботиться.Кустики обязательно следует делить и рассаживать каждые три года, иначе растение захиреет.Пространство под деревьями не должно пустовать, ибо открытая солнцу и ветру почва иссушается и разрушается.

Вот чернозем – это замечательный «хранитель реликвий», волшебная почва , на ней плодовые сады доживают до 100-летнего возраста даже без ухода, сохраняя плодоношение… К сожалению, у нас все другое, нельзя сравнивать: на тощих в прямом и переносном смыслах почвах Средней полосы, и при вымокании корней, плодовые деревья в массе старятся и выходят из строя гораздо быстрее.

Проявляя «всасывающую энергию», почва получает влагу извне для себя и этой же силой старается удержать ее.Но что такое всасывающая влагу энергия почвы ?Поверхность земли, то есть почва , в первую очередь, имеет электрический заряд отрицательного знака (открытие принадлежит старым ученым, фамилии которых мне Первоиванов говорил, но я забыл)…Отрицательные электроны, входящие в структуру атомов почвы , образуют пленочную влагу.

Но из этого не следует во первых, что идеальная почва для гвоздики позволит ей вы расти до размеров дерева; во-вторых, что именно хорошая почва вынуждает гвоздику хорошо расти Растение за счет своих генетических, морфологических механизмов и т.

Источник

Внутренняя структура Земли [вместе с ее составом] является одним из первых предметов, которые учащиеся изучают в школе по географии / геологии. Это дает нам приблизительное представление о далеком прошлом Земли и о том, как жизнь, как мы знаем сегодня, появилась на этой планете.

Поскольку невозможно непосредственно наблюдать глубины планеты, наше текущее понимание этого вопроса полностью основано на топографических исследованиях поверхности и анализе вулканических выбросов и сейсмических волн.

Землю можно просто разделить на три слоя: кору, мантию и ядро, но другие слои также распознаются благодаря своим уникальным химическим свойствам и плотности. Ниже приведены важные слои земли, которые вы должны знать.

Схема среза внутренней структуры земли | Изображение предоставлено USGS

Кора — это самый внешний слой земли, глубина которого колеблется от 5 до 70 км. Земная кора состоит из трех основных типов камней; магматические, осадочные и метаморфические наиболее распространенные из магматических (гранит и базальт).

Корка делится на два типа; океаническая кора и континентальная кора. Линия или граница, которая разделяет эти два, называется разрывом Конрада.

Океаническая кора простирается от 5 до 10 км ниже морского дна. Он в основном состоит из мафических пород (базальт) и часто упоминается как Сима (силикат магния). Плотность океанической коры составляет около 3 г / см3.

Океаническая кора непрерывно формируется в середине океанических хребтов в процессе, называемом распространением морского дна. Когда магма поднимается из разлома, она распространяется и постепенно остывает, превращаясь в новую океаническую кору. Возраст океанической коры можно определить по ее удаленности от срединно-океанических хребтов.

Этому процессу противостоит разрушение океанической коры в зонах субдукции. Зона субдукции — это место, где одна плита (как океаническая, так и континентальная) подчинена мантии вышележащей плитой.

Из-за этой «переработки» океанической коры они намного моложе континентальной коры. Самой древней сохранившейся океанической коре около 340 миллионов лет, в то время как континентальной коре в некоторых регионах столько же лет, сколько и самому возрасту Земли.

Континентальная кора полностью состоит из скалистых пород, таких как гранит. Он толще (30-50 км), чем океаническая кора, но также менее плотен (2,7 г / см3). Как и океаническая кора, континентальная кора образована тектоникой плит, но гораздо менее разрушена.

Прямо под земной корой лежит мантия, которая разделена на два основных слоя; верхняя и нижняя мантия. Мантия в целом составляет около 84% объема земли.

Расчетная глубина верхней мантии составляет около 640 км, а всей мантии (включая нижнюю мантию) — ок. Глубина 2900 км.

Граница, которая отделяет земную кору от верхней мантии, называется разрывом Мохоровича (для краткости Мохо), однако она не обнаружена на одинаковой глубине. Мохо был обнаружен хорватским сейсмологом Андрией Мохоровичем в 1909 году.

В этом слое расположены две механически разные области, а именно литосфера и астеносфера.

Литосфера — это твердый и жесткий слой земли, который включает в себя кору и самый верхний участок верхней мантии. Литосфера бывает двух типов; континентальная литосфера (расширение континентальной коры) и океаническая литосфера.

Континентальная литосфера состоит в основном из фельсиковых пород (пород с высоким содержанием кремнезема). Океаническая литосфера, с другой стороны, почти полностью состоит из перидотита (ультрамафитовой породы с низким содержанием кремнезема) и более плотной, чем континентальная литосфера.

Астеносфера показана на границе субдукции

Под литосферой лежит гораздо более плотный и механически слабый слой астеносферы. Хотя этот слой обычно располагается где-то между глубинами 80 и 200 км, в некоторых регионах он может простираться на 700 км ниже поверхности Земли.

Давление и температура в астеносфере настолько высоки, что породы становятся полурасплавленными. Интересно, что астеносфера гораздо более пластична, чем нижняя мантия, где температура намного выше. Граница литосферы и астеносферы (LAB) — это то, что разделяет два слоя, а его глубина определяется очевидными изменениями химических и термических свойств горных пород.

И литосфера, и астеносфера связаны с тектоникой плит — геонаучной теорией, которая описывает движение литосферных блоков, известных как тектонические плиты.

Проще говоря, жесткая астеносфера «плавает» на вершине пластичной астеносферы, заставляя тектонические плиты двигаться. Геологические виды деятельности, такие как землетрясения и извержения вулканов, обычно связаны с тектоникой плит.

Переходная зона представляет собой отчетливый слой в мантии Земли между глубинами 410 км и 660 км ниже поверхности. Здесь из-за высокой температуры и давления породы становятся более плотными и претерпевают структурные изменения (кристаллизация).

Исследования показали, что переходная зона мантии содержит столько же воды, сколько и океаны Земли. Однако вода существует там только в форме гидроксид-ионов. На глубинах 525-660 км гидроксид-ионы улавливаются минералами из оливина, такими как вадслиит и рингвудит.

Между переходной зоной и ядром лежит нижняя мантия. Он простирается от 660 км до примерно 2900 км ниже поверхности Земли. Температура в нижней мантии колеблется от 1900 до 2630 К, в зависимости от глубины. Хотя эта область намного горячее и плотнее верхней мантии, она гораздо менее пластична.

Нижняя мантия в основном состоит из минералов, таких как кальциево-силикатный перовскит и ферропериклаз, оба происходят из рингвудита.

На основе сейсмической модели Предварительная эталонная Земля (PREM) нижняя мантия может быть разделена на три секции; самая верхняя нижняя мантия, средне-нижняя мантия и слой D ”.

Граница ядро-мантия — это место, где богатая силикатами нижняя мантия взаимодействует с никель-железным внешним ядром. Он расположен примерно на 2890 км ниже земной поверхности и соответствует скачкам сейсмической скорости. Граница также известна как разрыв Гутенберга.

Внутренняя структура Земли

Ядро Земли — самая горячая и самая плотная часть нашей планеты. Считается, что он почти полностью состоит из Никла и Айрон. Ядро делится на два слоя; твердое внутреннее ядро и жидкое внешнее ядро, а граница, разделяющая эти две области, называется разрывом по Буллену.

Внешнее ядро простирается от 2900 км до примерно 5150 км ниже поверхности Земли. Несмотря на то, что точную температуру ядра Земли практически невозможно измерить, по оценкам, она находится где-то между 3000 К и 4500 К вблизи ее верхних областей. Он может подняться до 8000 К вблизи своей границы с внутренним ядром.

Внешнее ядро, по-видимому, имеет очень низкую вязкость, что вызывает сильную конвекцию в этой области. Согласно теории динамо, жидкое никель-железное внешнее ядро - то, что питает магнитное поле Земли. Средняя напряженность магнитного поля внешнего ядра (2,5 миллисела) примерно в 50 раз выше, чем у поверхности.

В отличие от жидкого внешнего ядра, внутреннее ядро Земли является твердым и имеет общий радиус 1220 км. Его расчетная температура близка к 5700 К, аналогично температуре внешней поверхности Солнца. Хотя температуры во внутреннем ядре намного превышают температуру плавления железа, он остается твердым из-за сильного давления, оказываемого остальной частью земли.

Поскольку внутреннее ядро соединено с жидким внешним ядром, оно может вращаться с несколько иной скоростью, чем остальные. Эта теория была подтверждена исследованием, проведенным в 2005 году.

Анализируя разрывы в сейсмических волнах, исследователи смогли сделать вывод, что внутреннее ядро Земли фактически вращается быстрее, чем остальная часть Земли, примерно на 0,3–0,5 градуса в год, что в 50 000 раз превышает тектоническое движение плиты.

Внутреннее ядро растет примерно на 1 мм / год. Поскольку тепло от внешнего ядра передается в мантию, это заставляет внутреннюю часть жидкой области замерзать или затвердевать, а внутреннее ядро толкаться вверх.

В 2015 году, изучая эхо землетрясений, исследователи получили ранее неизвестные сведения о внутреннем ядре Земли. Исследование предполагает, что есть внутренний слой во внутреннем ядре. Он дублирован как внутреннее внутреннее ядро. Этот слой отличается от внутреннего ядра так же, как внутреннее ядро отличается от внешнего ядра.

Источник