Основные закономерности географии почв. К основным закономерностям географии почв относятся 1) биоклиматическая зональность; 2) литогенная дифференциация почвенного покрова; 3)

К основным закономерностям географии почв относятся 1) биоклиматическая зональность; 2) литогенная дифференциация почвенного покрова; 3) топогенно-геохимическая сопряженность почв; 4) историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова.

Биоклиматическая зональность. Выделяют следующие генетические типы почвенно-зональных систем:

1. Горизонтальная зональность, связанная с изменениями термического фактора: а) в условиях достаточного увлажнения; б) в условиях резко недостаточного увлажнения.

2. Горизонтальная зональность, связанная с изменениями фактора увлажненности (в районах с умеренным увлажнением): а) фактор увлажненности изменяется в том же направлении, что и термические условия; б) фактор увлажненности изменяется в направлении, резко отличном от направления изменения термических условий.

И. П. Герасимовым был в 1933 г. сформулирован закон биоклиматической почвенной фациальности, согласно которому местные провинциальные (фациальные) особенности климатов, обусловленные в основном местными термодинамическими атмосферными процессами, существенно усложняют во многих регионах горизонтальную зональность почв.

В. В. Докучаевым и С. А. Захаровым была проведена и обоснована аналогия между широтной и высотной зональностью типов почв. При этом состав и структура почвенных вертикальных зон зависит от положения данной горной страны в системе географических поясов и в пределах пояса в определенном секторе. С трансформацией перемещающихся воздушных масс и фронтов под влиянием горных хребтов связано наличие особых предгорных почвенных зон (выделены М. А. Глазовской и А. Н. Геннадиевым).

Литогенная дифференциация почвенного покрова. Литогенная трансформация биоклиматического влияния на почвы обусловлена особенностями гранулометрического и химического состава почвообразующих пород.

Различия в гранулометрическом составе пород обычно проявляются в гранулометрическом составе почв. Это в свою очередь вызывает различия водно-физических свойств почвы, которые влияют на тепловые свойства.

Различия в химическом составе пород также могут вызвать резкую дифференциацию почвенного покрова. Почвообразующие породы по химическому составу можно разделить на 1) кремнеземистые (бедны основаниями); 2) ферралитные (бедны основаниями и кремнеземом, обогащены железом и алюминием); 3) сиаллитные, бедные основаниями; 4) сиаллитные, богатые основаниями; 5) сиаллитно-карбонатные; 6) карбонатные; 7) соленосные (обогащены сульфатами и хлоридами); 8) углеродистые. Пример химического влияния на почвообразования – дифференциация почв умеренно холодного климата таежных областей на подзолы, подбуры и дерново-карбонатные.

Самостоятельную группу почв, связанную с особенностями почвообразующих пород, образуют синлитогенные почвы, формирующиеся одновременно с литогенезом. К ним относятся аллювиальные почвы речных пойм, пепло-вулканические почвы, почвы склонов.

На дифференциацию почвенного покрова влияют закономерности распределения почвообразующих пород, которые обусловлены геологическим строением земной коры (мегарельефом).

Топогенно-геохимическая сопряженность почв. Существуют ряды почвообразования, связанные с расположением почв по рельефу и как следствие – с различиями условий увлажнения и миграции веществ.

Самостоятельным фактором дифференциации почвенного покрова является перераспределение по элементам рельефа продуктов выветривания и почвообразования и накопление их в водах, наносах и почвах “генетически подчиненных” позиций. Эти явления подчиняются определенным ландшафтно-геохимическим закономерностям, например, наличию в определенных местах ландшафтно-геохимических барьеров.

Геохимически сопряженные почвы располагаются в пределах ландшафтно-геохимических арен – территорий, лежащих на разных геохимических уровнях, но находящихся в общем водосборном и солесборном бассейне, и связанных механическим и химическим стоком в одну общую (наиболее крупную) ландшафтно-литологическую геохимическую территориальную единицу. В пределах арен происходит не только водная, но и воздушная миграция элементов.

Ландшафтно-геохимические арены включают в себя более частные территориальные единицы – геохимические ландшафты (совокупности сменяющих друг друга по склону элементарных ландшафтов). В пределах таких геохимических ландшафтов формируются ряды почв, связанные между собой боковой (латеральной) миграцией веществ. Эти парагенетические ассоциации называются почвенно-геохимическими катенами или почвенно-геохимическими сопряжениями. См. также вопрос № 35.

Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова.Современный почвенный покров представляет собой сложное гетерохронное образование. Это связано с тем, что катастрофические природные явления, “стиравшие” почвы, происходили на разных участках земной поверхности в разное время. Гетерохронность почвенного покрова обусловливает количественные и качественные различия в его составе и строении.

Возможно несколько состояний почв во времени в связи с состоянием географической среды:

1. Факторы уже изменяются, почвы еще нет.

2. Факторы и почвы изменяются одновременно.

3. Факторы уже не изменяются, почв еще продолжают эволюционировать.

4. Не факторы, не почвы уже не изменяются.

Н. Н. Розов выделил несколько циклов изменения тех или иных факторов, вызывающих изменения почв: биологический, биогеоморфологический, биоклиматический. Биологический цикл (“саморазвитие” в системе почва-растение, вызванное изменением биоценоза) подразделяется на 1) фазу образования почвы из горной породы; 2) фазу зрелой почвы.

Формирование почвы из горной породы идет сравнительно быстро. Сначала поселяются автотрофные микроорганизмы, потом гетеротрофные. Продукты их жизнедеятельности воздействуют на минералы, разлагают и растворяют их. На поверхности пород поселяются лишайники, после отмирания их остатки смешиваются с мелкоземом, накапливаются в углублениях и трещинах. Поселяются мхи, травянистые виды, беспозвоночные животные. Формируются первичные пленочные почвы и т. д.

Скорость начального формирования почв и отдельных их свойств в разных биоклиматических и тополитологических условиях существенно различается. Время, необходимое для того, чтобы то или иное свойство почвенного тела или вся почва полностью сформировались, т. е. пришли в равновесие с факторами почвообразования, называется характерным временем почвы или отдельного ее признака.

В биогеоморфологическом цикле почвы выводятся из состояния равновесия с факторами почвообразования в силу изменения геоморфологической обстановки. Считается, что большинство почв великих равнин суши Земли прошли в прошлом гидроморфный этап развития. Выделяются пять основных стадий развития таких почв:

Биоклиматический цикл развития почв связан с изменениями климатических условий и сдвигом границ климатических и почвенных зон.

На значительных пространствах земной поверхности почвенный покров имеет длительную и сложную историю, он развивался при многократных сменах климата, биоценозов, геоморфологических и гидрогеологических условий. В таких условиях могут сохраняться реликтовые свойства, унаследованные от других этапов почвообразования. Почвы, содержащие их, называются полигенетическими.

Выделяют несколько основных типов почвенно-генетических регионов мира, характеризующихся определенным возрастом почвенного покрова, уровнем его устойчивости и характером изменения во времени:

1. Горные области с молодым и постоянно возобновляющимся почвенным покровом.

2. Молодые моренные ледникове равнины с песчаным покровом, с локальным распространением почв.

3. Древние ледниковые равнины. Эволюция обусловлена биоклиматическими изменениями.

4. Аккумулятивные внеледниковые возвышенные равнины. Эволюция обусловлена биоклиматическими циклами, а также погребением почв под эоловыми осадками.

5. Низменные аккумулятивные внеледниковые равнины. Эволюция обусловлена биогеоморфологическим циклом.

6. Низменные молодые приморские равнины с молодыми почвами, развивающимися в биологическом и биогеоморфологическом циклах.

7. Молодые эоловые песчаные равнины с малоразвитыми и неразвитыми почвами, эволюционирующими в биологическом цикле.

8. Пластовые и денудационные равнины с долго развивающимися полигенетическими почвами.

Источник

31.Литогенная дифференциация почв и топогенно-геохимическая сопряженность почв

К основным закономерностям географии почв относятся

1) биоклиматическая зональность;

2) литогенная дифференциация почвенного покрова;

3) топогенно-геохимическая сопряженность почв;

4) историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова.

Литогенная дифференциация почвенного покрова. Литогенная трансформация биоклиматического влияния на почвы обусловлена особенностями гранулометрического и химического состава почвообразующих пород.

Различия в гранулометрическом составе пород обычно проявляются в гранулометрическом составе почв. Это в свою очередь вызывает различия водно-физических свойств почвы, которые влияют на тепловые свойства.

Различия в химическом составе пород также могут вызвать резкую дифференциацию почвенного покрова. Почвообразующие породы по химическому составу можно разделить на

1) кремнеземистые (бедны основаниями);

2) ферралитные (бедны основаниями и кремнеземом, обогащены железом и алюминием);

3) сиаллитные, бедные основаниями;

4) сиаллитные, богатые основаниями;

7) соленосные (обогащены сульфатами и хлоридами);

Пример химического влияния на почвообразования – дифференциация почв умеренно холодного климата таежных областей на подзолы, подбуры и дерново-карбонатные.

Самостоятельную группу почв, связанную с особенностями почвообразующих пород, образуют синлитогенные почвы, формирующиеся одновременно с литогенезом. К ним относятся аллювиальные почвы речных пойм, пепло-вулканические почвы, почвы склонов.

На дифференциацию почвенного покрова влияют закономерности распределения почвообразующих пород, которые обусловлены геологическим строением земной коры (мегарельефом).

Топогенно-геохимическая сопряженность почв. Существуют ряды почвообразования, связанные с расположением почв по рельефу и как следствие – с различиями условий увлажнения и миграции веществ.

Самостоятельным фактором дифференциации почвенного покрова является перераспределение по элементам рельефа продуктов выветривания и почвообразования и накопление их в водах, наносах и почвах “генетически подчиненных” позиций. Эти явления подчиняются определенным ландшафтно-геохимическим закономерностям, например, наличию в определенных местах ландшафтно-геохимических барьеров.

Геохимически сопряженные почвы располагаются в пределах ландшафтно-геохимических арен – территорий, лежащих на разных геохимических уровнях, но находящихся в общем водосборном и солесборном бассейне, и связанных механическим и химическим стоком в одну общую (наиболее крупную) ландшафтно-литологическую геохимическую территориальную единицу. В пределах арен происходит не только водная, но и воздушная миграция элементов.

Ландшафтно-геохимические арены включают в себя более частные территориальные единицы – геохимические ландшафты (совокупности сменяющих друг друга по склону элементарных ландшафтов). В пределах таких геохимических ландшафтов формируются ряды почв, связанные между собой боковой (латеральной) миграцией веществ. Эти парагенетические ассоциации называются почвенно-геохимическими катенами или почвенно-геохимическими сопряжениями.

Источник

Топогенно — геохимическая сопряженность почв

В отечественном почвоведении издавна существует понятие о рядах почвообразования, связанных с расположением почв по рельефу, и как следствие — с различиями в условиях локального увлажнения и миграции веществ. Еще В.В. Докучаев и Н.А. Сибирцев (1890) выделяли почвы водораздельных равнинных поверхностей как зональные, нормально растительные наземные почвы и почвы понижений, испытывающие воздействие грунтовых вод, как почвы интразональные.

Б.А. Коссович (1906), развивая идеи В.В. Докучаева, разделил все почвы на генетически самостоятельные (почвы плакоров — ровных водораздельных поверхностей) и генетически подчиненные (почвы понижений). С.С. Неуструев (1931) первые называл «автоморфными» почвами, а вторые — «гидроморфными» И.П. Герасимов, Е.Н. Иванова и А.А. Завалишин выделили серию рядов почвообразования в зависимости от характера увлажнения. Кроме элювиального (или автоморфного) и гидроморфного рядов почв ими были выделены промежуточные: элювиально-гидроморфныйряд, объединяющий почвы, получающие дополнительное количество влаги за счет притока поверхностных делювиальных вод, и элювиально-ксероморфный ряд, включающий почвы, развивающиеся в условиях более сухих, чем это могло бы быть при данных климатических условиях, например, на хорошо обогреваемых склонах, где происходит быстрое испарение влаги.

Степень контрастности почвенного покрова, обусловленная перераспределением влаги по элементам рельефа, наиболее низка или вообще отсутствует, если почвы и почвообразующие породы имеют легкий гранулометрический состав и отличаются хорошей водопроницаемостью. На породах более тяжелого состава, или при наличии в самом профиле почв горизонтов с плохой водопроницаемостью контрастность увеличивается за счет поверхностного или внутри- почвенного стока влаги с относительно повышенных элементов рельефа. Большое значение имеет также и форма выпадения осадков — ливневые осадки, бурное снеготаяние способствуют стоку, а следовательно, увеличению контрастности почвенного покрова.

Латеральная миграция и пространственная дифференциация продуктов выветривания и почвообразования. Существенным фактором дифференциации почвенного покрова, обусловливающим определенные особенности его строения, является перераспределение по элементам рельефа продуктов выветривания и почвообразования и накопление их в водах, наносах и почвах «генетически подчиненных» позиций. Эти явления подчиняются определенным географическим, а точнее ландшафтно-геохимическим закономерностям. Как уже отмечалось ранее (см. гл. 4), основоположником геохимии ландшафтов был Б.Б. Полынов, который создал целостную теорию выветривания и миграции его подвижных продуктов, изложенную в монографии «Кора выветривания» (1934).

На основе сопоставления среднего химического состава массивных пород и среднего состава минерального остатка поверхностных речных вод он установил относительную миграционную способность химических элементов и их соединений. Выяснилось, что наибольшей миграционной способностью обладает хлор, несколько меньшей — сера, далее идут кальций, натрий, магний, калий, затем кремнезем и наименее подвижны оксиды железа и алюминия (табл. 22.1).

Миграционная способность химических элементов и их соединений (по Б.Б. Полынову)

| Порядок миграций | Элементы и их соединения | Средний состав | Средний состав | Относительная |

| массивных | минерального | подвижность | ||

| пород | остатка вод | элементов | ||

| IV | А12O3 | 15,35 | 0,90 | 0,02 |

| 7,29 59,09 | 0,40 12,80 | 0,04 0,20 | ||

| III | Fe2 O3 SiO2 | |||

| Са | 3,60 | 14,70 | 3,00 | |

| II | Mg | 2,11 | 4,90 | 1,30 |

| К | 2,57 | 4,40 | 1,25 | |

| Na | 2,97 | 9,50 | 2,40 | |

| 0,05 0,15 | 6,75 11,60 | 100,00 57,00 | ||

| I | CI | |||

| SO4 |

Таким образом, если из выветривающейся толщи почв или пород за некоторое время будет вынесен весь хлор, она потеряет примерно половину (57 %) от первоначального содержания S04. За это же время будет вынесено всего лишь 2—3 % от первоначального содержания натрия и кальция и около 1,2—1,3 % магния и калия; еще в меньшей степени выветривающаяся толща будет обеднена кремнеземом, а оксиды железа и алюминия практически останутся на месте. Если продолжительность выветривания велика и из толщи вынесены не только хлор и сульфаты, но и весь кальций и натрий, то в ней сохранится еще около 50 % первоначальных запасов калия и магния (так как относительная подвижность этих элементов в два раза меньше). При полном выносе всех оснований вынос кремнезема составляет 15—20 % его исходного содержания, т. е. остаточные продукты выветривания будут обогащены наименее подвижными оксидами железа и алюминия, относительное содержание которых к этому моменту окажется в 1,5—2 раза больше их первоначального содержания.

Следовательно, при длительно идущем процессе выветривания и выносе веществ остающаяся толща последовательно обедняется элементами с высокой миграционной способностью и относительно обогащается менее подвижными. В природе наблюдаются все последовательные стадии остаточной коры выветривания — обломочной, обломочной обызвесткованной, сиаллитной, аллитной (или ферраллитной).

Химические элементы и их соединения, которые выносятся из остаточной зоны выветривания (из геохимически автономных почв), перемещаются с подземными и поверхностными водами на большее или меньшее расстояние от места своего освобождения. Порядок выпадения элементов из растворов и накопления в различных почвах и рыхлых наносах обратный порядку их подвижности, т. е. элементы с наиболее высокой миграционной способностью уносятся наиболее далеко и аккумулируются в более пониженных областях — внутри континентов, в речных дельтах или попадают в моря и океаны. Менее подвижные продукты задерживаются в значительной части по пути, причем чем менее подвижны элементы, тем ближе зона их аккумуляции располагается к области сноса.

В результате в пределах данного водосборного бассейна формируются в соответствии с геоморфологическими условиями последовательно сменяющие одна другую зоны с различными типами геохимических аккумуляций. Они геохимически связаны с областями, где идет формирование остаточных продуктов выветривания и почвообразования того или иного типа.

Аккумуляция вещества в почвах и рыхлых наносах геохимически подчиненных ландшафтов происходит из-за наличия ландшафтно-геохимических барьеров, т. е. зон, где существенно изменяются условия миграции элементов и их соединений, что приводит к понижению их миграционной способности. Выделяются следующие основные группы ландшафтно-геохимических барьеров:

2) физико-химические (окислительные, восстановительные, сульфидные, восстановительные глеевые, сульфатно-карбонатные, щелочные, кислые, испарительные и адсорбционные);

Детальный анализ различных типов геохимических барьеров и их сложных сочетаний, которые могут сменять друг друга в почвах и почвенном покрове, проведен Н.С. Касимовым и А.И. Перельманом (1992).

На геохимических барьерах в почвах и корах выветривания зон аккумуляций может накапливаться сиаллитный, карбонатный или хлоридно-сульфатный материал. В аридных областях, где испаряемость превышает количество осадков, широко распространены испарительные барьеры, с которыми связано образование засоленных почв. С испарительным и температурным барьерами связано образование в гидроморфных почвах горизонтов «лугового мергеля» или сцементированных известью плотных горизонтов — хардпэнов. С окислительным барьером связано накопление гидроксидов железа и формирование плотных конкреционных горизонтов в гидроморфных почвах субтропиков и тропиков и ожелезненных лугово- болотных и болотных почв в гумидных областях умеренных поясов. На резко выраженных окислительно-восстановительных барьерах в пределах низменных морских побережий и открытых дельт рек возникают сульфидно-хлоридные аккумуляции.

Почвенный покров ландшафтно-геохимических арен. Геохимически сопряженные почвы располагаются в пределах ландшафтно- геохимических арен. Ландщафтно-геохимические арены — это территории, лежащие на различных гипсометрических уровнях, но находящиеся в общем водосбросном и солесборном бассейне и связанные механическим и химическим стоком в одну общую (наиболее крупную) ландшафтно-литолого-геохимическую территориальную единицу. Протяженность ландшафтно-геохимических арен составляет часто сотни и тысячи километров, а их возраст как геохимически сопряженных территорий измеряется геологическим временем.

При рассмотрении закономерностей геохимической сопряженности почв в пределах арены необходимо принимать во внимание не только водную, но и воздушную миграцию веществ, причем как в твердой, так и в жидкой фазе. Так, развеивание солей с поверхности солончаков и перенос их на большие пространства — весьма широко распространенное явление, вызывающее засоление почв прилегающих повышенных равнин. Особенно отчетливо этот процесс проявляется в случае субаэрального засоления древней сильно выщелоченной коры выветривания на территориях, лежащих вблизи морей или океанов. Большое значение приобретает воздушный перенос солей с акватории на сушу.

Сложность, состав и контрастность почвенно-геохимических зон внутри арен определяются как геоморфологическими, так и биоклиматическими условиями в ее отдельных частях. Наиболее полная и контрастная зональность наблюдается в том случае, если в области формирования гидрохимического стока и распространения автономных почв (элювиальных ландшафтов) климатические условия характеризуются повышенной влажностью, а геохимически подчиненные почвы лежат в понижениях с относительно засушливым климатом. Наименее контрастны арены, находящиеся целиком в условиях влажного или очень сухого климата (см. рис. 6.4).

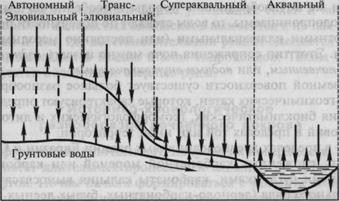

Почвенно-геохимические катены. Ландшафтно-геохимические арены включают в себя более частные территориальные единицы — геохимические ландшафты. Напомним, что, по Б.Б. Полынову, геохимический ландшафт представляет собой совокупность элементарных ландшафтов (элювиальных, супераквальных, субаквальных), сменяющих друг друга по элементам рельефа от местного водораздела к местной депрессии и связанных друг с другом миграцией веществ. Именно в пределах геохимических ландшафтов формируются ряды почв, связанные между собой боковой ми фацией веществ. Эти парагенетические ассоциации почв называют почвенно- геохимическими сопряжениями или почвенно-геохимическими катенами (рис. 22.2).

Почвенно-геохимические катены весьма разнообразны и тесно связаны со всей совокупностью физико-географических условий. Существенное значение имеет характер выветривания и почвообразования в элювиальных и трансэлювиальных членах геохимически сопряженного ряда почв, так как именно этот фактор обусловливает состав и количество подвижных компонентов, которые могут участвовать в местных миграциях. Большое значение имеет также химический состав наземного растительного опада, потому что в случае поверхностного стока вод в первую очередь выщелачиваются и

Рис. 22.2. Схема элементарных ландшафтов (по Б.Б. Полынову)

перераспределяются в пределах катены те элементы, которые извлекаются из почвы растениями.

Столь же существенное значение имеет тип рельефа, в пределах которого формируется почвенно-геохимическая катена. В условиях молодого аккумулятивного (например, молодой моренной или эолово-аккумулятивной равнины), а также молодого эрозионного рельефа (горные склоны, где преобладает механический снос) почвенно-геохимические катены выражены слабо. Наоборот, на территориях с древним континентальным рельефом они развиты хорошо. Исключение представляют катены, обусловленные дифференциацией легкорастворимых солей, где формирование элювиальных и аккумулятивных членов сопряженного ряда идет очень быстро.

Катены формируются как в пределах литохимически однородных почвообразующих пород, так и в условиях пестрого состава исходных пород. В последнем случае подчиненные члены сопряженного ряда формируются под совокупным влиянием подвижных продуктов выветривания и почвообразования различных пород и особенно тех, продукты выветривания которых обладают наибольшей растворимостью.

Если повышенные элементы рельефа сложены хорошо водопроницаемыми породами и почвами, то на склонах боковой сток отсутствует и все почвы принадлежат к группе геохимически автономных. Связь между почвами повышенных и пониженных участков осуществляется в этом случае через сток фунтовых вод (грунтово-водное сопряжение).

Если же почвообразующие породы и особенно почвы склонов плохо водопроницаемы, то воды стекают по поверхности почвы или над плотными иллювиальными (или постоянно мерзлыми) горизонтами. Этот тип сопряжения почв можно назвать водным поверхностно-почвенным, или водным внутрипочвенным.

На земной поверхности существует большое разнообразие почвенно-геохимических катен, которые характеризуют определенные сочетания биоклиматических, геоморфологических и литологических условий в пределах той или иной территории.

Так, в пределах древнеледниковых равнин Евразии и Северной Америки, сложенных карбонатной мореной или карбонатными покровными суглинками, карбонаты кальция выносятся из почв элювиального ряда (дерново-карбонатных, бурых лесных и дерново-подзолистых остаточно-карбонатных, серых лесных и др.) и накапливаются в почвах депрессий, находящихся под воздействием жестких грунтовых вод. Здесь образуются в условиях супераквального режима перегнойно-карбонатные или черноземовидные луговые почвы со значительным накоплением лугового мергеля, а в случае водозастойного режима — карбонатные торфяно-болотные почвы.

На плоских слабодренированных древнеаллювиальных и древнеозерных равнинах, в областях распространения лесо-лугово-степных ландшафтов (Западная Сибирь, Дальний Восток, Северо-Восточный Китай) в формировании почвенно-геохимических сопряжений участвуют, кроме карбонатов кальция, более легкорастворимые соли: сода, кремнекислый натрий, сульфаты и хлориды натрия, а иногда и магния. Элювиальные и трансэлювиальные члены таких катен могут быть представлены лугово-черноземными солонцеватыми, местами осолоделыми почвами, с небольшим содержанием солей и карбонатным горизонтом. Супераквальные позиции занимают содовые солонцы и солончаки. В замкнутых бессточных впадинах встречаются лугово- и торфяно-болотные слабозасоленные почвы.

Для равнин гумидных бореальных областей (Скандинавия, Карелия) характерны почвенно-геохимические катены, которые можно назвать ферри-ферро-гумусовыми. Молодость территории обусловливает присутствие здесь слаборазвитых почвенно-геохимических сопряжений в элювиальном и трансэлювиальном ландшафтах. Лишь при переходе к нижним частям склонов и заболоченным депрессиям возникают контрастные образования. В ряду транссупераквальных подзолисто- и торфяно-болотных почв, находящихся в условиях восстановительной среды, приобретают подвижность железо и марганец, которые в форме углекислых солей и восстановленных органо-железистых комплексов выносятся в почвы местных депрессий и там, где восстановительный режим сменяется окислительным, выпадают в осадок в виде гидроксидов. Таким образом, формируются болотные и озерные руды.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 2158 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник