Гидро-

импульсные технологии

Технология получения гуминовых удобрений безреагентным методом

Гуминовые вещества – это тёмно-коричневые или тёмно-бурые природные органические образования, которые свободно распространены в различных естественных объектах: в почвах и торфах, в углях и сланцах, в морских и озёрных отложениях, в водах озёр и рек. Гуминовые вещества являются источником элементов питания растений и физиологически активных веществ, регулятором физико-химических и биологических свойств почвы, обусловливающих благоприятные водно-воздушный и питательный режимы растений.

Гуминовые кислоты (ГК) – группа темноокрашенных гумусовых кислот, растворимых в щелочах и нерастворимых в кислотах. Гуминовые кислоты относятся к классу высокомолекулярных ароматических полиоксиполикарбоновых кислот. В состав молекул ГК входят конденсированные ароматические ядра, гетероциклы и различные функциональные группы (карбоксильные, гидроксильные, аминогруппы и др.).

ГК представляют собой высокомолекулярные азотсодержащие органические кислоты. Они имеют тёмно-бурую, а в сухом состоянии — даже чёрную окраску. В группу ГК природных объектов (почв, торфов, углей, меланинсодержащих организмов и др.) входят вещества, которые извлекаются различными водными растворами из почвы, например, растворами едкого натра (NaOH), едкого кали (KOH), аммония (NH4OH), бикарбоната натрия (NaHCO3), фторида натрия (NaF), пирофосфата натрия (Na4P2O7), щавелевокислого натрия, мочевины (карбамида), органическими растворителями и другими реагентами, и осаждаются из полученных растворов при подкислении последних минеральными кислотами (до pH

1–2) в виде тёмноокрашенного геля. ГК слабо растворимы в воде, с одновалентными катионами (например, K + , Na + , NH4 + ) образуют водорастворимые соли, а с двух- и трёхвалентными катионами (например, Ca 2+ , Mg 2+ , Fe 3+ , Al 3+ ) легко выпадают в осадок из растворов.

В своем исходном природном состоянии ГК обладают малой активностью из-за низкой гидратированности и дисперсности, блокирования их активных центров различными компонентами, в том числе минеральными. В настоящее время актуальна задача получения ГК, обладающих высокой степенью активности, а именно водорастворимых, которые являются хорошим детоксикантом, образовывая прочные комплексы с ионами тяжелых металлов и органическими токсинами, которые в комплексе теряют биодоступность.

Для увеличения выхода водорастворимых ГК исходное сырье измельчают и экстрагируют слабощелочным раствором гидроксида калия или натрия концентрацией 2,0–4,0% мас., что позволяет сохранить природный состав ГК практически без изменений, так как такая концентрация исключает деструкцию молекул ГК.

Нами разработана технология получения и обеззараживания жидких гуминовых удобрений за счет импульсной многофакторной обработки суспензии биогумуса, торфа, сапропеля или бурого угля в роторном импульсном аппарате (РИА).

При обработке суспензии гуминового сырья в РИА за счет механического воздействия твердые частицы измельчаются, что приводит к увеличению поверхности фазового контакта, открытию пор, их механической активации. Разгонно-тормозной характер движения потока жидкости в РИА вызывает пульсации давления и скорости потока жидкости, интенсивную турбулентность и развитую кавитацию. Кумулятивные струйки, возникающие при схлопывании кавитационных пузырьков, оказывают ударное действие на твердые частицы. Акустическое воздействие в РИА включает в себя макропульсации давления в потоке жидкости и ударные сферические волны при пульсациях кавитационных пузырьков.

Хаотические турбулентные флуктуации скорости различных слоев суспензии создают большие сдвиговые усилия на поверхности твердой частицы, что способствует уменьшению величины диффузионного слоя, усиливает его подвижность, обеспечивает приток свежей жидкости к поверхности частицы. Пульсационное воздействие на твердую частицу в жидкости при пульсациях близлежащих кавитационных пузырьков заключается в создании высокоскоростных потоков жидкости у поверхности частицы. Нагрев суспензии происходит в локальном объеме зазора между ротором и статором за счет сдвиговых напряжений.

Все эти воздействия способствуют увеличению поверхности фазового контакта, относительных скоростей движения фаз и уменьшению величины диффузионного слоя на частицах. Дискретное, сконцентрированное и локализованное многофакторное воздействие существенно интенсифицирует процесс массопереноса биоактивных веществ из твердых частиц в жидкость за счет большой удельной диссипации энергии в малом объеме за малый интервал времени.

Интенсивное многофакторное воздействие на суспензию органического удобрения позволяет получать тонкодисперсную дисперсию, которая не образует осадка более 30 суток. Нагрев суспензии при обработке не превышает 40 о С, интенсификация процесса экстрагирования в РИА позволяет минимизировать или отказаться от использования щелочи, что позволяет сохранить в суспензии гуминового удобрения ферменты, витамины и другие биологически активные вещества. Многократно увеличивается выход калия, фосфора, азота и других полезных химических элементов из твердой фазы в жидкость.

Установка работает следующим образом. Гуматосодержащее сырье (торф, бурый уголь, биогумус) в сыпучем виде классифицируется и фракции твердых частиц с требуемым размером предварительно замачиваются. Сапропель поставляется на обработку, как правило, уже в жидком виде. Исходная водная суспензия гуматосодержащего сырья с необходимой концентрацией твердых частиц по объему заливается в емкость исходной суспензии (поз. 1), где предварительно перемешивается рамной мешалкой (поз. 7) для поддержания однородности суспензии в объеме емкости. Из емкости исходной суспензии грубодисперсная суспензия подается в мельницу предварительного помола (поз. 2), в которой происходит предварительное измельчение частиц суспензии. Измельчению подвергаются частицы, в основном, крупной фракции. Из мельницы предварительного помола, суспензия сливается самотеком в промежуточную емкость (поз. 3), где происходит ее перемешивание и предварительная гомогенизация по объему лопастной мешалкой (поз. 8). Если в суспензии еще присутствуют частицы крупной фракции, то суспензия перекачивается насосом (поз. 4) в емкость исходной суспензии, и направляется на повторное измельчение в мельницу предварительного помола. Из промежуточной емкости предварительно измельченная суспензия перекачивается насосом (поз. 4) в экстрактор биологически активных веществ – роторный импульсный аппарат (РИА) (поз. 5), в котором суспензия подвергается многофакторному воздействию механического, акустического и теплового характера.

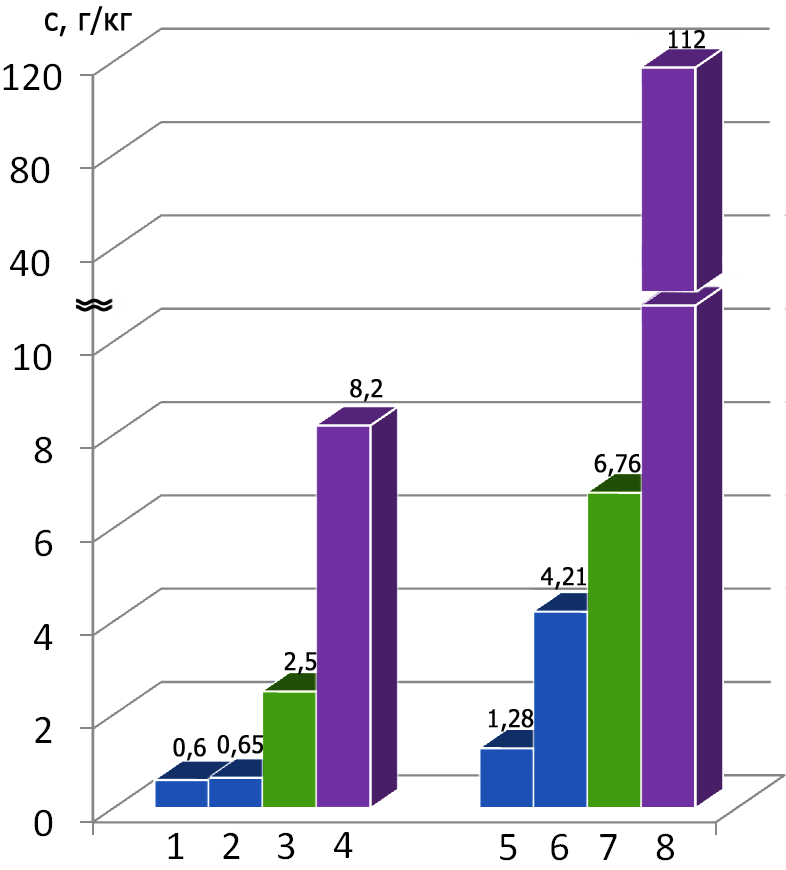

В результате проведенных экспериментов по приготовлению жидкого гуминового удобрения из биогумуса (20% об.), сапропеля (50% об.) и торфа (50% об.) в РИА и в аппарате с ленточной лопастной мешалкой (ЛЛМ) получены данные по выходу гуминовых кислот (ГК), представленные на рисунке 1.

Рис.1. Концентрация гуминовых кислот в воде при обработке 20%-ной суспензии биогумуса (1, 2, 5, 6), 50%-ной суспензии сапропеля (3, 7) и 50%-ной суспензии торфа (4,8). Обработка суспензий в емкостном аппарате с ЛЛМ: 1– pH = 7,5; 2– pH = 12,6; 3– pH = 10,6; 4– pH = 5,8. Обработка суспензий в установке на базе РИА:

5 – pH = 7,6; 6 – pH = 12,5; 7 – pH = 12,5; 8 – pH = 5,8.

Анализируя данные на рис. 1, можно сделать вывод, что в РИА процесс безреагентной экстракции ГК из биогумуса происходит в 2 раза интенсивнее. Процесс щелочной экстракции ГК из биогумуса происходит в 6 раз интенсивнее Процесс щелочной экстракции ГК из сапропеля происходит почти в 3 раза интенсивнее в РИА. Кроме образцов 1 и 5, во всех остальных образцах была добавлена щелочь.

Показатель рН при обработке торфа показывает, что суспензия торфа относится к слабокислой среде, несмотря на то, что в суспензию торфа была добавлена щелочь в объеме 1%. Это объясняется тем, что водная суспензия торфа имеет выраженные кислотные свойства с рН=3,5-4,5. При обработке 50%-ной суспензии торфа выход гуминовых кислот в 14 раз больше при обработке в РИА по сравнению с обработкой суспензии в аппарате с ЛЛМ.

Интенсификация процесса экстрагирования в РИА достигается благодаря механическому воздействию, вихреобразованию, эффекту кавитации, что в свою очередь приводит к измельчению частиц, увеличению поверхности контактирующих фаз, увеличению массоотдачи с поверхности твердых частиц.

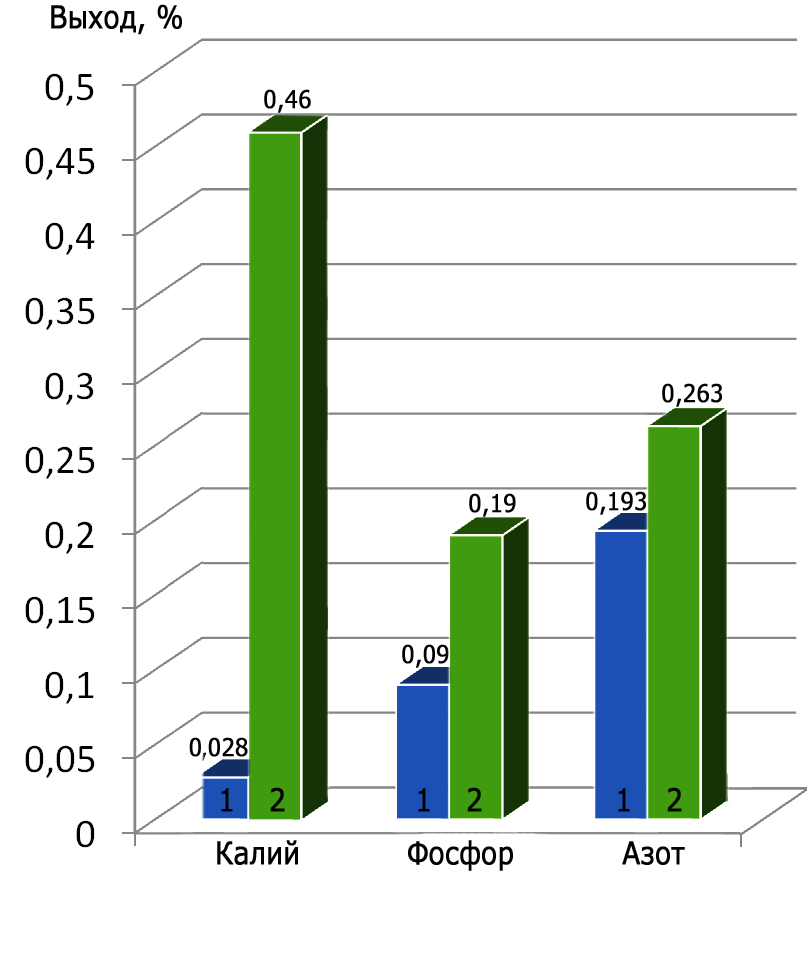

На рисунке 2 представлены данные по выходу азота, фосфора и калия в воду при обработке 20% суспензии биогумуса в аппарате с ЛЛМ и в установке на базе РИА.

Рис. 2. Данные по выходу азота, фосфора и калия в суспензии биогумуса.

1 – Обработка суспензии в емкостном аппарате с ЛЛМ.

2 – Обработка суспензии в установке на базе РИА.

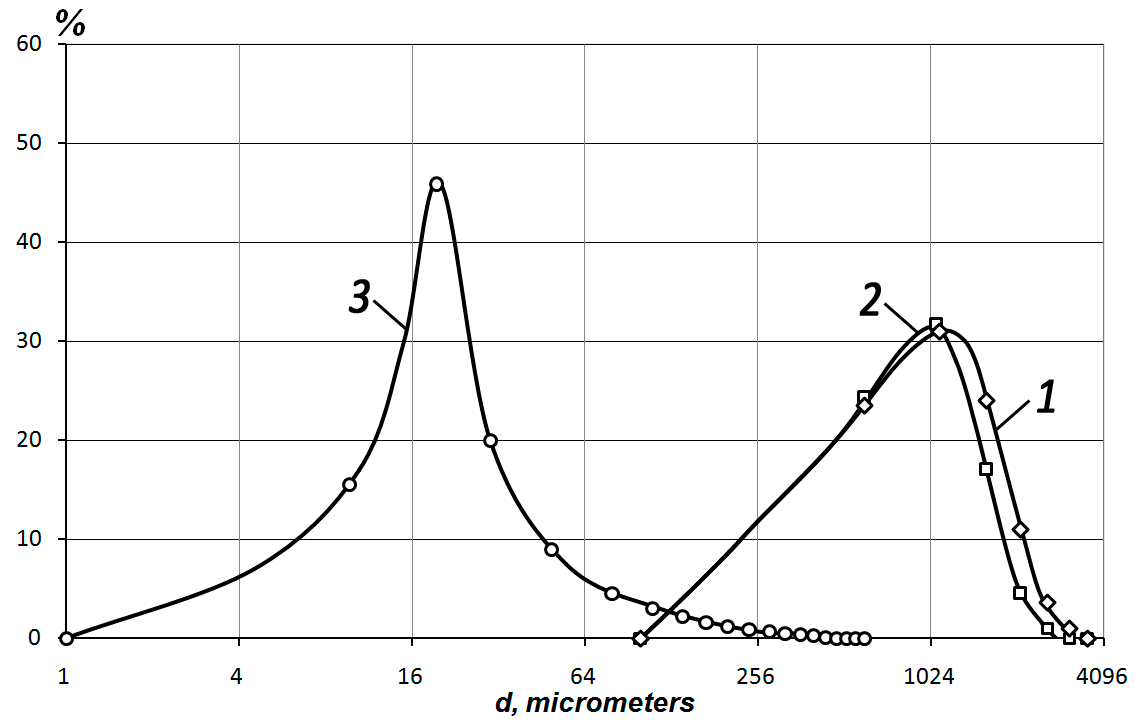

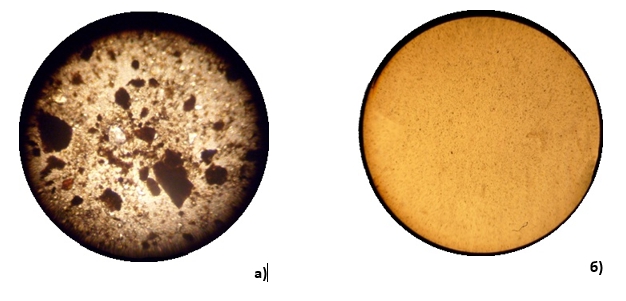

Распределение частиц суспензии биогумуса по размерам до обработки и после обработки в ЛЛМ и в установке на базе РИА показано на рисунке 3. Исходная суспензия биогумуса, не прошедшая предварительного измельчения, представлена на рисунке 4 (а), где отчетливо различимы частицы размером 1-2 мм.

На рисунке 4 (б) показана фотография суспензии биогумуса, прошедшей обработку в РИА. Средний размер частиц суспензии – 20 мкм. Фракционный состав сухого биогумуса определяли с использованием вибрационного грохота “Вибротехник ВП-Т/22С. Фракционный состав измельченных частиц биогумуса был определён на лазерном анализаторе частиц «Micro Sizer 201С».

Рис. 3. Распределение частиц суспензии биогумуса по размеру (d средний размер частиц):

1 – до обработки; 2 – после обработки в аппарате с ЛЛМ; 3 – после обработки в установке на базе РИА.

Рис. 4. Фотографии частиц исходной суспензии (а) и суспензии биогумуса, обработанной в РИА (б).

Данные по выходу ГК при обработке суспензий в аппарате с ЛЛМ и в установке на базе РИА были взяты для сравнения при одинаковых значениях удельной диссипации энергии, ε=70–160 Вт/кг. Концентрация ГК в гуминовых удобрениях при их обработке 20%-ной суспензии биогумуса и 50%-ной суспензии сапропеля в РИА и в аппарате с ЛЛМ приведены в таблице 1.

Таблица 1. Концентрация ГК в гуминовых удобрениях, числа Рейнольдса и кавитации при их обработке в РИА и в аппарате с ЛЛМ.

Источник

Выбираем торфо-гуминовые удобрения

Почему представленные на рынке гуминовые удобрения из торфа сильно отличаются по цене и эффективности? Все дело в сырье и технологиях. Но чтобы все было понятно, начать придется с основ.

Гуминовые вещества на данный момент невозможно синтезировать. Их можно только получать из различного сырья: выделять их или способствовать их образованию, но не более того.

Уровень качества сырья во многом определяет уровень качества препарата. То есть максимум, что можно на данный момент сделать — бережно извлекать из сырья полезные компоненты и по возможности избавляться от нежелательных в гуминовых удобрениях химических групп.

Как получают торфо-гуминовые удобрения

Торф можно разделить на:

- верховой;

- переходной;

- низинный.

Низинный торф полностью разложился, верховой — только начинает разлагаться. Переходной — сами понимаете — ни то ни сё. Для сельского хозяйства интерес представляет низинный и переходной слои. В таких слоях органика уже разложилась до состояния, пригодного для усвоения растениями.

Чистый торф

К чистому торфу со стороны сельского хозяйства отношение немного прохладное. И это при том, что низинный слой состоит наполовину из гумуса!

В торфе много азота, но он практически не усваивается растениями. Так что для подкормок азотом он не годится. Богатым на питательные вещества он тоже не считается. И не забывайте про повышенную кислотность, иногда она достигает рН 2.5. При уровне pH 5.5 и ниже его можно использовать только после предварительного компостирования с известью, золой, навозом…

Иногда торф используют для мульчирования, но опять же — только после избавления от повышенной кислотности.

Как видите, вносят торф напрямую в землю очень редко , в основном его используют для приготовления смесей. Удобрять им стоит лишь некоторые грунты. А вот торфо-гуминовые удобрения применять можно практически всегда. Лучший вариант — гуминовые калийные смеси, содержащие набор минеральных добавок. А вот гуматы натрия применяются не так широко.

Гумус

Гумуса в низинном торфе много, и его можно использовать. Но добраться к нему не так уж и просто. От растений полезную органику и минеральные вещества отделяет оболочка клетки . Её нужно разрушить и, таким образом, активировать органическое вещество. Это не так просто, как может показаться.

Одеревеневшую клеточную оболочку сравнивают с железобетоном. Состоит она из целлюлозы и лигнина. Лигнин хорошо сопротивляется сжатию, а целлюлоза выполняет роль арматуры, не давая оболочке клетки разорваться при растяжении.

Технологии — как делают гуминовые удобрения из торфа

Впервые гумус из торфа выделил немецкий учёный Франц Ахард в 1786 году. Для этого он использовал обработку щелочью. Такой способ всех устраивал до начала массового производства. Произошло это тогда, когда гуминовые удобрения из торфа доказали свою эффективность и стало понятно, что одного только внесения минеральных удобрений недостаточно.

Сегодня никто не сомневается в том, что минеральные подкормки не дадут хорошего эффекта, если почвы загрязнены и потеряли нормальную микрофлору, а концентрация гуминовых веществ опустилась ниже нормального уровня. Проблему неплохо решает жидкое гуминовое органическое удобрение. Удобнее всего использовать жидкое (концентраты) или мягкое гуминовое удобрение.

Конкуренция среди производителей гуматов требовала снижения цены и повышения эффективности. Активировать органическую составляющую сегодня можно разными способамb, в том числе:

- химическим;

- ультразвуковым;

- микробиологическим;

- электрогидравлическим.

Химическая экстракция торфа

Начнем с «прародителя» — щелочной экстракции торфа.

Щелочная экстракция — это устаревшая технология, которая уже почти не применяется из-за низкой эффективности. Проблема в том, что в результате воздействия химических реактивов разрушается не только оболочка клеток, но и структура гуматов. Лишь сравнительно небольшой части фульвовых и гуминовых веществ удается уцелеть. Такое использование ископаемого ресурса трудно назвать рациональным. Это касается и других видов химической экстракции, например, использующих растворы едкого натрия или калия.

Ученые стараются повысить эффективность химической экстракции. Поэтому окончательно сбрасывать использование реактивов со счетов не стоит, но и «чудес» мы тут не ожидаем.

Ультразвук и кавитация

Использование энергии ультразвуковых волн позволяет разрушить оболочку клеток. Происходит это в том числе и благодаря кавитации — образованию в жидкости пузырьков с вакуумом с последующим их «схлопыванием».

Гуматы при использовании такой технологии сохраняют свои полезные свойства. Правда, самые крупные молекулы в процессе обработки распадаются на более мелкие. В этом нет ничего плохого, наоборот, молекулы помельче лучше усваиваются растениями.

Приведенное выше описание предельно упрощено. На самом деле используется довольно сложное, мощное и точное оборудование. Зато на выходе получается биологически активный препарат с высоким содержанием действующих компонентов. Отличная технология для получения качественных гуминовых калийных удобрений.

Использование микроорганизмов

Использование микроорганизмов в технологических процессах и препаратах стало возможно благодаря тому, что ученые достаточно хорошо изучили их жизненные процессы. Не последнюю роль сыграло резкое повышение интереса к органической пище, вызванное популярностью здорового питания и образа жизни.

Бактерии способны не просто разрушать органические вещества — они могут их трансформировать. Так что данную технологию не стоит недооценивать. Полученные с её использованием препараты имеют очень неплохие характеристики.

Микробиологический способ активации — дело перспективное. Но бактерии не могут действовать так же быстро, как мощное промышленное оборудование. Поэтому решающим фактором, способным склонить весы в их пользу, станет создание уникальных препаратов с характеристиками, недостижимыми для других технологий. Ждём.

Электрогидравлический способ активации

Суть электрогидравлического метода активации заключается в том, что через размешанный в воде очищенный торф пропускаются электрические импульсы. Электрические разряды в рабочем растворе сопровождаются образованием паров и газов. При этом в жидкости образуются пузырьки и, соответственно, возникают гидравлические импульсы.

В результате физического и химического воздействия на раствор получается хороший продукт с широкими возможностями использования и в качестве удобрения, и в качестве добавок в комбикорм. Кстати, специальную модификацию Лигногумата (Лигногумат КД) тоже рекомендуется использовать, как органическую добавку в корм птице, и это дает ощутимые результаты. Вносить добавку нужно, как и для растений, в очень небольших концентрациях.

Благодаря тому, что на выходе технологической линии мы имеем мельчайшие частицы действующего вещества, препараты могут применяться в жидком виде. Кстати, именно калийным гуминовым растворам обычно отдается предпочтение.

Электрогидравлический способ активации органических веществ сочетает простоту, эффективность и высокое качество продукции.

Выводы

Как видите, если исключить химическую экстракцию, все остальные технологии имеют важные преимущества. Сейчас очень распространено использования ультразвука, но самой перспективной эту технологию не назовешь.

Несмотря на успехи технологий, качество гуматов все еще в значительной мере определяется качеством исходного сырья . Основная цель производственного процесса — разрушение оболочки клетки. Это можно делать с различной эффективностью.

От используемой технологии зависит, какая часть гуминовых веществ в конечном итоге попадает в препарат, а какая — будет разрушена. Но вот химический состав получаемых гуматов от технологии в настоящее время практически не зависит. Использование даже самой лучшей технологи для переработки некачественного сырья даст сомнительный результат.

Начинать внесения препаратов в промышленных масштабах можно только после предварительных испытаний . Но при этом нужно понимать: характеристики натурального сырья могут отличаться даже для разных партий, полученных с одного и того же месторождения в разное время. А это сказывается на эффективности и количестве урожая.

Каких препаратов стоит избегать

Среди производимых торфяных препаратов есть и такие, эффективность которых вызывает сомнения. Один из признаков — это нежелание производителя сообщать точный состав и технологию производства.

Нежелание сообщать технологию производства обычно завуалировано туманными фразами. Вместо точного состава часто пишут какие-то псевдонаучные термины, например: «гуминовые кислоты 6 поколения». Эта комбинация слов встречается на сайтах, где продаются препараты Флора-С. Как производят это торфо-гуминовое удобрение неясно. Соответственно, нельзя с уверенностью сказать, можно ли вообще пользоваться удобрениями Флора-С, и что будет с урожайностью.

Существует еще один препарат — Фитоп-Флора-С, от предыдущего он отличается наличием спор Bacillus subtilis. Эти микроорганизмы, несомненно, полезны, но они и так присутствуют в тканях здоровых растений. К тому же идея смешать их с гуматами вызывает сомнения. Тут возможна и конкуренция с другими микроорганизмами, содержащимися в гуматах, и использование бактериями в собственных целях полезных веществ, которые содержит гуминовое органоминеральное удобрение, во время длительного хранения.

В общем, будьте внимательны, читайте инструкции и описания.

Источник