Новейшие эффективные технологии и оборудование переработки биомассы

Гранулированные удобрения из торфа

Торф — полезное ископаемое, образовавшееся в процессе отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях избыточной влажности и ограниченном доступе воздуха. В зависимости от степени разложения органики торф подразделяется на верховой, низинный и переходный.

Верховой торф имеет низкую степень разложения, повышенное содержание органики, обладает большой поглотительной способностью, высокой кислотностью (рН 2,5 … 3,5) и низким содержанием питательных элементов (1,5 … 2,5% азота, 0,04 … 0,3% фосфора и 0,04 … 0,12% калия).

Низинный торф имеет высокую степень разложения, пониженное содержание органики. Он обладает малой поглотительной способностью, меньшей кислотностью (рН 4,7 … 5,5) и более высоким (примерно в 2 раза) содержанием питательных элементов.

Переходный торф в соответствии с определением занимает промежуточное положение между верховым и низинным.

Одним из недостатков торфа является то, что далеко не все питательные вещества в нем находятся в доступной для растений форме. В лучшем случае четверть заключенного в торфе азота находится в аммиачной, нитратной и других легкоусвояемых формах, а остальное — в белковой и гуминовой, практически недоступных для питания растений.

Низкая питательная ценность и высокая кислотность торфа делают использование его в качестве удобрений бессмысленным или даже вредным (например – для кислых почв). Однако, торф обладает двумя очень важными качествами: высокой поглотительной способностью и способностью улучшать структуру почвы.

В силу перечисленных причин в чистом виде торф как удобрение не применяют. Но торф, не смотря на это, массово используется в производстве удобрений. Происходит это двумя основными вариантами:

1. Торф используют в качестве подстилки скоту, птице, для приготовления компостов. В этом случае содержащийся в торфе органический азот постепенно переходит в доступные для растений минеральные формы, а сам торф при этом фиксирует органические соединения, попадающие в него из помета или навоза. Особенно хорошо это срабатывает при использовании торфа совместно с пометом, т.к. помет имеет щелочную реакцию.

2. Торф смешивают с минеральными удобрениями и раскисляющими добавками. В результате получаются высококачественные органоминеральные удобрения , которые имеют высокую питательную ценность, обладают всеми полезными свойствами торфа, но не имеют при этом его недостатков.

Помимо удобрений из торфа очень выгодно производить топливные гранулы и брикеты.

Торф – это деньги. Под ногами. Много. Очень!

Торф — горючее полезное ископаемое, образовавшееся в процессе отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях избыточной влажности и ограниченном доступе воздуха. В мире торфяные месторождения и болота занимают около 350 млн. га (около 3 % площади суши) из них около 100 млн. га имеют промышленное значение. Разведанные запасы торфа в России составляют около 150 миллиардов тонн. В 70-е годы ХХ века в СССР добывалось до 90 млн. тонн торфа – больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых.

В зависимости от начальной влажности, размеров частиц сырья и склонности его к налипанию существуют различные технологические схемы производства гранулированных органических и органоминеральных удобрений. По этой причине мы делим их на 3 основные категории:

— Технология производства гранулированных удобрений из влажного измельченного сырья

— Технология производства гранулированных удобрений из сверхвлажного мелкого сырья

— Технология производства гранулированных удобрений из влажного липкого сырья

Подробные описания — в полных текстах статей

Базовая комплектация завода для производства гранулированных удобрений:

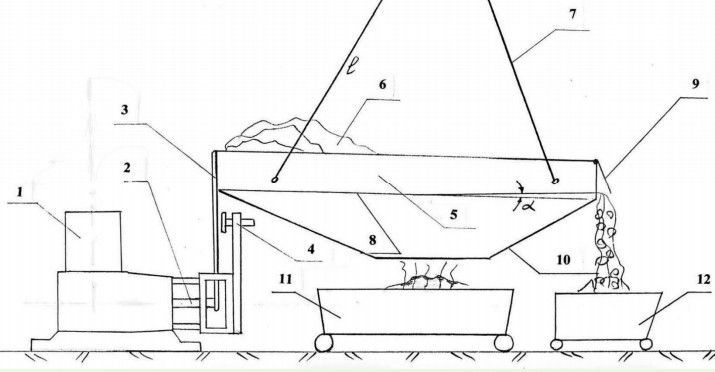

1. Оборудование склада сырья «Живое дно».

2. Транспортер влажного сырья (либо 2 транспортера – горизонтальный и наклонный).

3. Агрегат сушки-измельчения АС-4

4. Теплогенератор твердотопливный.

5. Смеситель-искрогаситель (может быть в одном корпусе с теплогенератором).

6. Транспортер сухого измельченного сырья.

7. Линия гранулирования .

По этой технологии можно производить топливные гранулы из влажных мелких древесных отходов (опилки, стружки, щепа), куриного помета с подстилкой, обезвоженного ила очистных сооружений ЦБК, фрезерного торфа, лигнина, сортированных твердых бытовых отходов (ТБО), навоза (после ферментации) и костры льна.

Характеристики сырья: влажность – до 65%, размер частиц – до 50х25х10 мм.

Подробное описание и технологическая схема производства топливных гранул из влажного измельченного сырья — в полном тексте статьи.

Предприятие основано в 1993 году

Дизайн сайта, тексты, фотографии и изображения — Слипченко П.П., ГК «ЭкоЭнергия». 2002–2021.

Публикация без письменного согласия правообладателя запрещена. Все права защищены.

Программирование — Агенство Интернет-рекламы CoffeeStudio

Источник

Производство экологически-чистых удобрений из торфа

Метод с использованием кавитационных технологий

Кавитационные технологии получения гуминовых веществ и их использование

В основе кавитационной технологии лежит явление кавитации, которая искусственно создается в специальных технологических реакторах. Нелинейные динамические эффекты, сопровождающие кавитацию (ударные волны, кумулятивные струи, ультрафиолетовое и ультразвуковое излучение и др.) приводят к положительным результатам при получении гуминовых препаратов.

Технологическая линия завода

Мерный бункер засыпается дозой торфа, а скребковый конвеер, установленный в нем, подает торф на вибросепаратор.

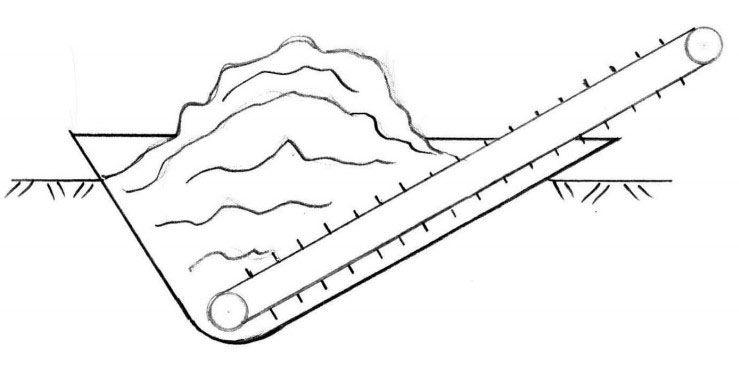

Вибросепаратор торфа — предназначен для сепарации фракции, пригодной без дальнейшего дробления подвергаться кавитационной обработке.

Вибросепаратор торфа состоит из электродвигателя – редуктора , выходного штока, на конце которого закреплён упругий элемент, нелинейного ограничителя – ударника, корыта, внутрь которого засыпается торф.

Корыто подвешивается на тросах. В нижней части корыта закреплено сито. Корыто установлено под углом α к горизонту. В нижней части корыта прикреплён сборный короб, из которого просеянный торф высыпается в сборный бак.

Система пневмоподачи торфа из подготовительного цеха в баки гомогенизации с помощью вакуум – насоса вентиляторного типа всасывает торф гофрированной приемной трубой и по выпускной трубе выбрасывает в бак гомогенизации.

Баки гомогенизации предназначены для замачивания торфа, первичной гомогенизации, смешивания с химическими реагентами.

Кавитационный модуль перерабатывает торфяную пульпу в гуминовое вещество, установлен в закрытом отсеке.

Декантер. После кавитационной переработки жидкость с мелкодиспергированными в ней частицами торфа очень быстро забивает фильтрующее сито, т.к. осадок на сите является чрезвычайно клейким.

Кавитационное воздействие, представляющее собой единый комплекс химических и гидродинамических явлений, относится к мягким методам воздействия, т. к. ведется при температуре раствора, не превышающей 35 °C (подобие холодного кипячения), что не приводит к существенной химической деструкции сырья. Это позволяет сохранить в получаемом препарате витамины, ферменты и др. биологически полезные вещества, разлагающиеся при высоких температурах. Вместе с тем пиковые повышения давления и ударные волны, образующиеся при кавитации, приводят к повышенному диспергированию торфа, а вода, распадаясь на радикалы водорода и гидроксила и взаимодействуя с легко окисляемыми веществами торфа, приводит к ускоренному переходу гуминовых веществ в раствор.

Преимущества кавитационного метода:

Повышается выход веществ фенольной структуры и общего азота.

Увеличивается выход группы O+N+S, общих кислых групп СООН+ОН. Повышенный выход веществ фенольной структуры определяет более высокую биологическую активность продукта.

Осадок торфа получается в более диспергированном состоянии, что дает возможность изготавливать из него целую гамму новых рыночных продуктов.

B 1,5 – 2 раза повышается выход гуминовых веществ, значительно повышается производительность процесса.

Преимущества завода:

Он составлен из отдельных функциональных модулей. Модульный принцип структуры завода, позволяет по мере освоения рынка осуществлять постепенное наращивание продукции, увеличивая число однотипных модулей технологической линии.

Для его строительства и пуска необходимы неизмеримо меньшие стартовые затраты.

Занимает меньшую площадь, имеет меньшую металлоемкость, громоздкость используемого оборудования.

Позволяет получать единицу продукции с малыми энергетическими затратами.

Может быть легко переориентирован на выпуск других видов продукции из органического сырья.

Характеристика полученного продукта

Контроль качества полученного продукта «Humate Green OK» осуществлялся независимыми экспертами – проф. Г.Телышевой (Институт химии древесины, Рига) и проф. М.Клявиньшем (Латвийский Университет, Рига). Из этих заключений следует, что кавитационная технология извлечения гуминовых веществ позволяет

- увеличить их выход в раствор,

- значительно ускорить процесс экстрагирования,

- усилить биологическую активность продукта за счёт существенного увеличения содержания фенольных структур.

Полевые испытания на рапсе, кукурузе и люпине, проведенные в Латвии (Излагается на основе сокращенного перевода статей Л.Боровко и М.Вайваре «Гуминовые вещества из торфа – ценность золота») показали их высокую эффективность при выращивании рапса, люпина, кукурузы.

Эти результаты характеризуют развитие растений на ранних стадиях и являются интригующими. Но одно ясно – гуминовым веществам в биологическом сельском хозяйстве будет дан зеленый путь с целью увеличения урожая и его стабильности.

Источник

Выбираем торфо-гуминовые удобрения

Почему представленные на рынке гуминовые удобрения из торфа сильно отличаются по цене и эффективности? Все дело в сырье и технологиях. Но чтобы все было понятно, начать придется с основ.

Гуминовые вещества на данный момент невозможно синтезировать. Их можно только получать из различного сырья: выделять их или способствовать их образованию, но не более того.

Уровень качества сырья во многом определяет уровень качества препарата. То есть максимум, что можно на данный момент сделать — бережно извлекать из сырья полезные компоненты и по возможности избавляться от нежелательных в гуминовых удобрениях химических групп.

Как получают торфо-гуминовые удобрения

Торф можно разделить на:

- верховой;

- переходной;

- низинный.

Низинный торф полностью разложился, верховой — только начинает разлагаться. Переходной — сами понимаете — ни то ни сё. Для сельского хозяйства интерес представляет низинный и переходной слои. В таких слоях органика уже разложилась до состояния, пригодного для усвоения растениями.

Чистый торф

К чистому торфу со стороны сельского хозяйства отношение немного прохладное. И это при том, что низинный слой состоит наполовину из гумуса!

В торфе много азота, но он практически не усваивается растениями. Так что для подкормок азотом он не годится. Богатым на питательные вещества он тоже не считается. И не забывайте про повышенную кислотность, иногда она достигает рН 2.5. При уровне pH 5.5 и ниже его можно использовать только после предварительного компостирования с известью, золой, навозом…

Иногда торф используют для мульчирования, но опять же — только после избавления от повышенной кислотности.

Как видите, вносят торф напрямую в землю очень редко , в основном его используют для приготовления смесей. Удобрять им стоит лишь некоторые грунты. А вот торфо-гуминовые удобрения применять можно практически всегда. Лучший вариант — гуминовые калийные смеси, содержащие набор минеральных добавок. А вот гуматы натрия применяются не так широко.

Гумус

Гумуса в низинном торфе много, и его можно использовать. Но добраться к нему не так уж и просто. От растений полезную органику и минеральные вещества отделяет оболочка клетки . Её нужно разрушить и, таким образом, активировать органическое вещество. Это не так просто, как может показаться.

Одеревеневшую клеточную оболочку сравнивают с железобетоном. Состоит она из целлюлозы и лигнина. Лигнин хорошо сопротивляется сжатию, а целлюлоза выполняет роль арматуры, не давая оболочке клетки разорваться при растяжении.

Технологии — как делают гуминовые удобрения из торфа

Впервые гумус из торфа выделил немецкий учёный Франц Ахард в 1786 году. Для этого он использовал обработку щелочью. Такой способ всех устраивал до начала массового производства. Произошло это тогда, когда гуминовые удобрения из торфа доказали свою эффективность и стало понятно, что одного только внесения минеральных удобрений недостаточно.

Сегодня никто не сомневается в том, что минеральные подкормки не дадут хорошего эффекта, если почвы загрязнены и потеряли нормальную микрофлору, а концентрация гуминовых веществ опустилась ниже нормального уровня. Проблему неплохо решает жидкое гуминовое органическое удобрение. Удобнее всего использовать жидкое (концентраты) или мягкое гуминовое удобрение.

Конкуренция среди производителей гуматов требовала снижения цены и повышения эффективности. Активировать органическую составляющую сегодня можно разными способамb, в том числе:

- химическим;

- ультразвуковым;

- микробиологическим;

- электрогидравлическим.

Химическая экстракция торфа

Начнем с «прародителя» — щелочной экстракции торфа.

Щелочная экстракция — это устаревшая технология, которая уже почти не применяется из-за низкой эффективности. Проблема в том, что в результате воздействия химических реактивов разрушается не только оболочка клеток, но и структура гуматов. Лишь сравнительно небольшой части фульвовых и гуминовых веществ удается уцелеть. Такое использование ископаемого ресурса трудно назвать рациональным. Это касается и других видов химической экстракции, например, использующих растворы едкого натрия или калия.

Ученые стараются повысить эффективность химической экстракции. Поэтому окончательно сбрасывать использование реактивов со счетов не стоит, но и «чудес» мы тут не ожидаем.

Ультразвук и кавитация

Использование энергии ультразвуковых волн позволяет разрушить оболочку клеток. Происходит это в том числе и благодаря кавитации — образованию в жидкости пузырьков с вакуумом с последующим их «схлопыванием».

Гуматы при использовании такой технологии сохраняют свои полезные свойства. Правда, самые крупные молекулы в процессе обработки распадаются на более мелкие. В этом нет ничего плохого, наоборот, молекулы помельче лучше усваиваются растениями.

Приведенное выше описание предельно упрощено. На самом деле используется довольно сложное, мощное и точное оборудование. Зато на выходе получается биологически активный препарат с высоким содержанием действующих компонентов. Отличная технология для получения качественных гуминовых калийных удобрений.

Использование микроорганизмов

Использование микроорганизмов в технологических процессах и препаратах стало возможно благодаря тому, что ученые достаточно хорошо изучили их жизненные процессы. Не последнюю роль сыграло резкое повышение интереса к органической пище, вызванное популярностью здорового питания и образа жизни.

Бактерии способны не просто разрушать органические вещества — они могут их трансформировать. Так что данную технологию не стоит недооценивать. Полученные с её использованием препараты имеют очень неплохие характеристики.

Микробиологический способ активации — дело перспективное. Но бактерии не могут действовать так же быстро, как мощное промышленное оборудование. Поэтому решающим фактором, способным склонить весы в их пользу, станет создание уникальных препаратов с характеристиками, недостижимыми для других технологий. Ждём.

Электрогидравлический способ активации

Суть электрогидравлического метода активации заключается в том, что через размешанный в воде очищенный торф пропускаются электрические импульсы. Электрические разряды в рабочем растворе сопровождаются образованием паров и газов. При этом в жидкости образуются пузырьки и, соответственно, возникают гидравлические импульсы.

В результате физического и химического воздействия на раствор получается хороший продукт с широкими возможностями использования и в качестве удобрения, и в качестве добавок в комбикорм. Кстати, специальную модификацию Лигногумата (Лигногумат КД) тоже рекомендуется использовать, как органическую добавку в корм птице, и это дает ощутимые результаты. Вносить добавку нужно, как и для растений, в очень небольших концентрациях.

Благодаря тому, что на выходе технологической линии мы имеем мельчайшие частицы действующего вещества, препараты могут применяться в жидком виде. Кстати, именно калийным гуминовым растворам обычно отдается предпочтение.

Электрогидравлический способ активации органических веществ сочетает простоту, эффективность и высокое качество продукции.

Выводы

Как видите, если исключить химическую экстракцию, все остальные технологии имеют важные преимущества. Сейчас очень распространено использования ультразвука, но самой перспективной эту технологию не назовешь.

Несмотря на успехи технологий, качество гуматов все еще в значительной мере определяется качеством исходного сырья . Основная цель производственного процесса — разрушение оболочки клетки. Это можно делать с различной эффективностью.

От используемой технологии зависит, какая часть гуминовых веществ в конечном итоге попадает в препарат, а какая — будет разрушена. Но вот химический состав получаемых гуматов от технологии в настоящее время практически не зависит. Использование даже самой лучшей технологи для переработки некачественного сырья даст сомнительный результат.

Начинать внесения препаратов в промышленных масштабах можно только после предварительных испытаний . Но при этом нужно понимать: характеристики натурального сырья могут отличаться даже для разных партий, полученных с одного и того же месторождения в разное время. А это сказывается на эффективности и количестве урожая.

Каких препаратов стоит избегать

Среди производимых торфяных препаратов есть и такие, эффективность которых вызывает сомнения. Один из признаков — это нежелание производителя сообщать точный состав и технологию производства.

Нежелание сообщать технологию производства обычно завуалировано туманными фразами. Вместо точного состава часто пишут какие-то псевдонаучные термины, например: «гуминовые кислоты 6 поколения». Эта комбинация слов встречается на сайтах, где продаются препараты Флора-С. Как производят это торфо-гуминовое удобрение неясно. Соответственно, нельзя с уверенностью сказать, можно ли вообще пользоваться удобрениями Флора-С, и что будет с урожайностью.

Существует еще один препарат — Фитоп-Флора-С, от предыдущего он отличается наличием спор Bacillus subtilis. Эти микроорганизмы, несомненно, полезны, но они и так присутствуют в тканях здоровых растений. К тому же идея смешать их с гуматами вызывает сомнения. Тут возможна и конкуренция с другими микроорганизмами, содержащимися в гуматах, и использование бактериями в собственных целях полезных веществ, которые содержит гуминовое органоминеральное удобрение, во время длительного хранения.

В общем, будьте внимательны, читайте инструкции и описания.

Источник