Торфяно болотные почвы 4 класс

Профиль почв (весь или его большая часть) состоит из органического материала, обычно из торфа, разной степени разложенности и ботанического состава. Мощность торфяной толщи превышает 50 см и может достигать нескольких метров; либо полуметровая торфяная толща подстилается минеральной породой – рыхлой оглеенной или плотной. Типы почв в отделе выделяются по характеру торфяного горизонта (олиготрофного, эутрофного или сухоторфяного) и подстилающего его субстрата.

Торфяные почвы формируются в прохладных гумидных областях: тундровых и таежных, где они образуют большие массивы, особенно крупные в Западной Сибири (Васюганье, торфяники междуречий Таз-Пур-Надым), занимающие тысячи гектаров. В европейской южной тайге торфяные почвы встречаются относительно небольшими ареалами, как на верховых болотах, так и на низинных, редко – на склонах; в лесостепи торфяные почвы практически отсутствуют. Торфяные почвы образуются преимущественно под моховыми или травянистыми растительными сообществами, реже сосновыми или мелколиственными лесами ( Заставка ) на органогенной или минеральной породе.

Основным фактором формирования торфяных почв является избыточное застойное увлажнение, как атмосферное, так и грунтовое или натечное.

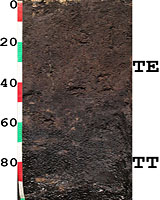

Если в профиле имеется минеральная порода, она прокрашена в своей верхней части потечным органическим веществом в сизовато-серые или темно-серые тона, в нижней – отчетлива зеленовато- или голубовато-сизая окраска ( 4 ).

Физические свойства. Профиль олиготрофной торфяной почвы обычно водонасыщен. Водопроницаемость снижается с глубиной, особенно в мощных торфяных залежах. Влагоемкость почв достигает 700–1500% влаги на сухое вещество. Характерна чрезвычайно низкая плотность твердой фазы (0,03–0,10 г/см 3 ).

В тундре и лесотундре в профиле наблюдается многолетняя или сезонная льдистая мерзлота, начиная с глубины 10-30 см.

Химические свойства. Торфяная олиготрофная почва характеризуется кислой реакцией среды (величина pH 3,2–4,2), низкой зольностью (2,4–6,0% на сухое вещество), причем с максимальным содержанием макроэлементов в самой верхней части горизонта ТО. Содержание органического вещества превышает 35% от массы горизонта. Емкость поглощения – 80–90 мг-экв/100 г. Валовое содержание CaO, K2O колеблется от сотых до десятых долей процента. Характерно высокое содержание азота при незначительном участии подвижных, в основном аммонийных форм. Биологическая активность крайне низкая.

Область распространения и варианты. Формируются на равнинах средне-, северотаежной, лесотундровой и тундровой (под)зон в условиях застойного увлажнения атмосферными водами, преимущественно на водораздельных пространствах. Застою влаги способствует равнинность рельефа и слабая дренированность местности, а также наличие водоупорных пород (тяжелого гранулометрического состава, горизонтально слоистых или двучленных); торфяные олиготрофные почвы могут формироваться и в результате развития олиготрофной растительности (сфагновых мхов, кустарничков) в процессе зарастания водоемов.

При мощности торфяной залежи больше 1 м торфяные олиготрофные почвы классифицируются как олиготрофные торфяники ( 8 ).

Место в составе почвенного покрова. В таежной зоне торфяные олиготрофные почвы занимают автономные позиции в рельефе и сочетаются с глеевыми и глееватыми вариантами текстурно-дифференцированных почв или подзолов. В тундре и лесотундре торфяные олиготрофные почвы распространены значительно больше, образуя обширные ареалы из собственных комплексов или из вариаций (с торфяно-глеевыми, торфяными эутрофными, деструктивными), или чередуются с массивами криометаморфических и криогенных почв, иногда занимая верхние позиции в катенах. Для комплексных ареалов торфяных почв характерны плоскобугристые и крупнобугристые формы комплексов из разных вариантов торфяных и торфяно-глеевых почв ( 9, 10, 11 ).

Физические свойства. Профиль эутрофной торфяной почвы большую часть вегетационного периода насыщен водой. Плотность твердой фазы низкая, но немного выше чем в торфяных олиготрофных почвах – 0,15-0,30 г/см 3 . Избыточное увлажнение связано как с перераспределением поверхностного стока, так и с горизонтами грунтовых вод и/или верховодки. В почвенном профиле может присутствовать многолетняя или сезонная льдистая мерзлота.

Химические свойства. Реакция в верхней части почвенной толщи варьирует от кислой до нейтральной, значения рН обычно повышаются с глубиной. Зольность колеблется от 6 до 18%, емкость поглощения – от 100 до 200 мг-экв. Поглощающий комплекс может быть умеренно ненасыщен или полностью насыщен основаниями. Содержание органического вещества более 35%, степень его разложенности относительно высокая, содержание азота 1,5–4%.

Область распространения и варианты. Формируются в понижениях рельефа на ледниково-аккумулятивных – моренных и зандровых, равнинах, речных террасах и других элементах рельефа, где близко к поверхности залегают в той или иной степени минерализованные грунтовые воды. Растительность представлена зарослями ольхи, ивы, иногда сырыми березняками или осинниками, заболоченными лугами или болотами с осоками, тростниками, гипновыми мхами на равнинах таежной, тундровой и лесостепной зон ( 17 ).

В относительно благоприятных условиях разложения торфа формируются перегнойно-торфяные эутрофные почвы. Они отличаются высокой (около 50%) степенью разложения органического материала и темным, коричневым до черного цветом, т.е. они содержат прослойку или подгоризонт перегнойного материала. Его образование может быть связано как с условиями аэрации, так и с более высоким содержанием оснований в грунтовых водах, либо в почвообразующей породе. При повышенном содержании соединений железа в грунтовых водах формируются оруденелые торфяные эутрофные почвы с железистыми новообразованиями в виде жерствы или плитняка ( 18 ). При мощности торфяной залежи больше 1 м торфяные эутрофные почвы переходят в категорию низинных торфяников.

Место в составе почвенного покрова. Торфяные эутрофные почвы занимают подчиненные позиции в рельефе и, в таежной зоне, сочетаются с глеевыми и глееватыми текстурно-дифференцированными или альфегумусовыми почвами. На обширных заболоченных пространствах Западной Сибири торфяные эутрофные почвы образуют комплексы или вариации с другими торфяными почвами («своими» подтипами, либо различными олиготорфными и переходными к ним почвами). В сибирских тундрах и лесотундре торфяные эутрофные почвы встречаются на самых плоских недренированных низменностях с близким залеганием мерзлоты и чередуются с криоземами, приуроченными к лучше дренированным позициям.

Использование и ограничения. Торфяные эутрофные почвы, как и олиготрофные, в естественном состоянии непригодны к использованию в силу их застойного водного режима. В относительно редких случаях их небольшие массивы осушаются (открытый дренаж), после чего тем или иным способом вносится минеральный грунт, обычно песчаный, и такие почвы используются под культурные луга ( 19 ). При сохранении режима осушения происходит усадка и сработка; для поддержания устойчивое состояние почв поддерживается двусторонним регулированием водного режима. Мелиорированные таким путем торфяные эутрофные почвы классифицируются в отделе торфоземов.

Источник

Болотные почвы. География почв России

Прежде, чем узнать, что представляют собой болотные почвы, есть смысл напомнить, что такое «почва» вообще. Многие сразу представили школьный класс, учителя природоведения и его слова о твердой оболочке Земли – литосфере. Ее верхний слой обладает уникальным качеством – плодородием. Это и есть почва. Плодородный слой формировался на протяжении миллионов лет.

Факторы почвообразования

География почв России обширна, как и сама страна. Материнские породы, климат, растительность, рельеф местности – все это факторы, влияющие на образование плодородного слоя. На российских просторах, протянувшихся от южных гор до северных морей, эти факторы очень разные. Соответственно, неодинакова и земля, дарящая людям урожай. На территории имеется множество климатических зон с разным количеством осадков, освещенностью, температурным режимом, флорой и фауной. В России можно полюбоваться белым безмолвием снегов и песчаными дюнами, увидеть таежные леса и березовые рощи, цветущие луга и топкие болота.

Существуют антропогенные ландшафты – человек все больше и чаще вмешивается в природу, изменяя толщину и качество плодородного слоя (не всегда к лучшему). А ведь только один сантиметр перегноя или гумуса (из которого и состоит «живая толща») формируется 200-300 лет! Как же бережно нужно относиться к почве, чтобы будущие поколения не остались один на один с пустынями и болотами!

Многообразие почв

Есть почвы зональные. Их формирование строго подчинено закону смены флоры, фауны и т. д. на разных широтах. К примеру, на Севере распространены арктические почвы. Они скудны. Формирование даже слабого гумусового слоя в условиях вечной мерзлоты, где из растений присутствуют лишь мхи и лишайники, невозможно. В субарктическом поясе – тундровые почвы. Последние богаче, чем арктические, но скудны по сравнению с подзолистыми землями тайги и смешанных лесов. При снижении кислотности, внесении минеральных и органических добавок они позволяют выращивать множество сортов сельскохозяйственных культур.

Встречаются почвы лесные, черноземы (самые плодородные), пустынные. Все они – предмет исследования таких наук, как география почв и др. Эти системы знаний уделяют большое внимание также изучению незональных земель, к которым относятся болотные почвы. Их можно встретить в любом климатическом поясе.

Формирование болотных почв

География почв России содержит сведения о том, что обсуждаемые нами слои на болотах и в заболоченных лесах формируются при застойном увлажнении дождями (атмосферными осадками), поверхностными водами (озерами, реками и т. п.) или подземными водоносными слоями (грунтовыми источниками). Проще говоря, болотные почвы образуются под влаголюбивой растительностью. Трясины бывают лесными (сосна, береза там очень непохожи на своих лесных собратьев, они маленькие, «корявые»), кустарниковыми (вереск, багульник), моховыми и травяными.

Образованию болотных почв способствуют два процесса. Во-первых, это торфообразование, когда растительные остатки накапливаются на поверхности, так как плохо перегнивают. Во-вторых – оглеение, когда окись железа превращается в закись в ходе биохимического разрушения минералов. Эта непростая природная работа получила название «болотный процесс».

Болота наступают, если.

Чаще болотные почвы образуются при гидрогенной сукцессии суши. Но иногда в топкое место со стоячей водой превращаются и речные просторы. К примеру, такой процесс вот уже не первый год происходит на великой русской реке Волге. Из-за каскада ГЭС и водохранилищ она течет медленнее, застаивается. Нужны срочные меры по спасению.

Таким образом, если по тем или иным причинам скорость рек снижается, они бесконтрольно загрязняются. Придонные родники, питающие их, заиливаются. Но несмотря на «крик природы», люди не заботятся о них. Поэтому существует большой риск превращения голубых артерий России в стоячие болота.

Характеристика торфяно-болотных почв

Как упоминалось выше, торф образуется из плотной массы недостаточно активно перегнивающих остатков болотных растений. Хотя существуют места, где процесс вообще не происходит. Верхний слой земли, покрытый «останковыми» залежами, – это торфяно-болотные почвы. Пригодны ли они для земледелия? Все зависит от географических особенностей.

В верховых торфяных почвах мощный слой органических веществ теоретически мог бы обогатить верхний слой земли. Но он плохо разлагается. Активному образованию перегноя препятствует высокая кислотность среды, ее слабая биоактивность, которую еще называют «дыханием почвы». Кстати, так называют процесс поглощения землей кислорода, выделения углекислого газа, продуцирования организмами, живущими в верховых недрах, и тепловой энергии. Почвенный профиль таких болот примитивен. В нем два горизонта: торфяной и торфяно–глеевой. Глей – земляной профиль, которому закиси железа придают сизый, голубой или синий цвет. Живой силой такие почвы не отличаются. К использованию в сельском хозяйстве они малопригодны.

Характеристика болотно-подзолистых почв

Болотно–подзолистые почвы могут формироваться там, где раскинулись заболоченные смешанные леса с мохово-травянистым покровом. Или там, где есть влажные луга, образовавшиеся при вырубке площадей, покрытых деревьями. Как же отличить болотно-подзолистые почвы от подзолистых? Все очень просто.

В болотных подзолах наблюдаются устойчивые признаки оглеения. Внешне они выглядят как ржаво-охристые и сизые пятна. Тут также присутствуют прожилки, примазки, пронизывающие все горизонты профиля. На развитие болотно-подзолистых земель воздействуют два вида почвообразования: болотный и подзолистый. В итоге наблюдается как торфяной горизонт и оглеение, так и подзолистый и иллювиальный слои.

Характеристика болотно–луговых почв

Болотно-луговые почвы формируются там, где равнины и террасы рек, покрытые осокой и тростником, имеют понижения. При этом наблюдается дополнительное поверхностное увлажнение (половодье не менее 30 дней) и одновременно постоянное грунтовое подпитывание на глубине примерно 1, 5 м.

Зона аэрации нестабильна. Речь идет о пласте земной коры, расположенном между дневной поверхностью и поверхностью грунтовых вод. Почвы, о которых идет речь, актуальны не только для плоских равнин и террас рек с близкими грунтовыми водами, но и для лесостепей. На них охотно локализуются осоки, растения из семейства ситниковых, тростники. Генетические горизонты таких земель дифференцируются очень четко.

Болотно-луговые почвы «живут» в нестабильном водном режиме. Когда наступает сухой период, растительность болот уступает место луговой, и наоборот. Наблюдается следующая картина: профиль земли один, а жизнь на ней иная. В сухой период, если воды минерализованы, происходит засоление территорий. А если жидкость слабоминерализованная, то образуются сухие болотные илы.

Краснодарский край и его почвы

Почвы Краснодарского края разнообразны. В Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском районах они болотные и каштановые, ржавые из-за множества лиманов и заливов. На них жители Кубани выращивают виноградники и рис. В Лабинском и Успенском районах почвы подзолистые и черноземные. Эти земли очень плодородные. Они пригодны для получения богатых урожаев овощей, подсолнечника.

На Черноморском побережье почвы Краснодарского края горно-лесные. Здесь растут великолепные фруктовые сады, виноградники. На Азово-Курганской равнине повсюду черноземы. Не зря Кубань называют житницей России. Ее почвы так богаты перегноем, что местные жители часто шутят: «Здесь растет даже палка, воткнутая в землю».

В годы Второй мировой войны фашисты грузили чернозем в железнодорожные вагоны и вывозили в Германию, понимая, какая это природная ценность. Хорошо, что не все плодородные слои погублены жестоким обращением людей. Но даже при наличии больших запасов даровитых земель, человек должен проводить сельскохозяйственные работы бережно. Будь то почвы разностороннего использования или малопригодные для возделывания болота, нужно помнить, что необдуманное вмешательство в жизнедеятельность природных комплексов опасно для всего живого.

Источник