Экология СПРАВОЧНИК

Информация

перенос загрязняющего вещества в почве

В указателе отражена литература о веществах антропогенного происхождения, загрязняющих почву, воду, атмосферу, об их токсичности, опасности, источниках поступления в окружающую среду и со-деркании в ней, физико-химических и санитарно-гигиенических характеристиках, индикации, предельно допустимых уровнях, путях переноса и трансформации в биосфере, влиянии на организмы и экосистемы.[ . ]

В почву вредные вещества могут попадать различными путями: из атмосферы в виде грубодисперсных фракций аэрозолей, входящих в состав выбросов промышленных предприятий, а также с дождем и снегом. С атмосферными осадками могут выпадать азотная и серная кислоты, сульфаты, нитраты и прочие вещества, в результате чего происходит подкисление почвы. Наряду с этим наблюдается и подщелачивание почв вокруг металлургических предприятий, особенно вокруг алюминиевых заводов и ТЭС на расстоянии до 10—12 км от источников выбросов. В первую очередь это вызвано оседанием грубодисперсных фракций аэрозолей. Загрязняющие вещества могут быть внесены в почву и в виде удобрений, а также при поливе загрязненной водой. При этом с оросительной водой часто переносятся загрязненные илы, шлаки и шламы, содержащие вредные вещества, в частности, тяжелые металлы.[ . ]

Загрязняющие почву вредные вещества могут переходить в воду (например, щелочные металлы, которые содержатся в почве в виде хорошо растворимых соединений), в растения и, следовательно, в организм животных. Эти вещества перемещаются с грунтовыми и дождевыми водами, при таянии снега. Нельзя также исключить перенос водой и ветром на большие расстояния опавших листьев, содержащих тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Наконец, с пылью от загрязненной почвы также могут переноситься на большие расстояния вредные вещества. Степень вреда, наносимого людям загрязнениями, зависит от способности растений поглощать загрязняющие почву вещества.[ . ]

Почвы в силу своих природных свойств способны накапливать значительные количества загрязняющих веществ. Санитарно-гигиенический подход к выбору критериев экологической оценки почв (грунтов) населенных пунктов определяется, с одной стороны, возможностью переноса загрязняющих веществ в воздух и воды этих территорий, с другой — непосредственным влиянием отдельных показателей на здоровье населения. Влияние почвы на загрязнение воздуха и воды обследуемых территорий описывается показателями экологического состояния этих сред в соответствующих разделах.[ . ]

Действующая в рамках Росгидромета государственная сеть мониторинга загрязнения природной среды — Государственная служба наблюдений (ГСН), создана в бывшем СССР в 1972 г. в порядке реализации постановления Совета Министров СССР и активно функционирует с 1977 г. В 1996 г. принято постановление Правительства РФ о Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу природной среды, в сферу деятельности которой входит: наблюдение за состоянием загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов (морских и пресноводных), за трансграничным переносом веществ, загрязняющих атмосферу, а также специальные работы по мониторингу радиоактивного загрязнения и закисления; фоновый мониторинг, комплексное обследование загрязненности природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной нагрузкой.[ . ]

Загрязнение почв выбросами продуктов сгорания топлива в ДВС автотранспорта и выбросами от технологического оборудования. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (поллютанты), среди которых немало токсичных веществ, в условиях мало-залесенных, а тем более открытых ландшафтов, осевшие на поверхность снега, во время снеготаяния переносятся на растения в десятках километров от действующей буровой, попадая в водные объекты и почву.[ . ]

Действительно, загрязняющие вещества первоначально выбрасываются в атмосферу, воду, почву, поверхностные слои литосферы и в результате процессов пере носа распространяются по всем звеньям природных систем. Поэтому эффекты, вызываемые их воздействием, делятся на две группы. К первичным относят те, которые возникают в биоценозе в результате влияния на него загрязнителя из среды, в которую осуществляется техногенный выброс, а к вторичным — влияние из других косных сред, в которые загрязнитель попал в результате процессов переноса. Иногда вторичные эффекты могут оказаться определяющими в итоговой картине.[ . ]

Просачивание влаги сквозь почвы и движение воды в подземных водоносных горизонтах обеспечивают дополнительные пути переноса загрязняющих веществ с системе «водоем водосбор». Инфильтрация способствует вымыванию водорастворимых форм поллютантов из верхних и загрязнению нижележащих слоев почв, а также грунтовых вод. При обратном процессе фильтрации грунтовых вод к поверхности может происходить вторичное загрязнение верхних слоев. Поэтому вертикальное движение влаги в толще почв и грунтов играет заметную роль в формировании химического стока с водосборов.[ . ]

К третьей группе относятся модели переноса веществ в подземных водах. Загрязнение последних (за счет просачивания в них поллютантов из верхних слоев почв) само по себе таит серьезную опасность ввиду их широкого использования в хозяйственных целях коммунальное, промышленное, сельскохозяйственное водоснабжение, а во многих крупных городах в качестве источников питьевой воды. Кроме того, попавшие в подземные воды загрязняющие вещества переносятся подземным стоком и при достижении зоны разгрузки дают дополнительную нагрузку на водные объекты.[ . ]

Техногенное поступление тяжелых металлов в окружающую среду происходит путем рассеивания, например выбросов промышленных предприятий. Часть техногенных выбросов переносится на значительное расстояние и вызывает глобальное загрязнение, часть попадает с гидрохимическим стоком в водоемы, где накапливается в водах и донных отложениях и становится источником вторичного загрязнения. Часть газопылевых выбросов осаждается в непосредственной близости от источника загрязнения и попадает на поверхность почвы. Теоретически техногенные аномалии представляют систему концентрических окружностей, в которых концентрация загрязняющего вещества убывает от центра к периферии. В реальной природной обстановке форма и размеры зон загрязнения существенно отличаются от теоретических, это объясняется влиянием рельефа, преобладающих ветров и других факторов. На характер перераспределения тяжелых металлов в профиле почв оказывает влияние комплекс почвенных факторов: механический состав почвы, актуальная реакция почв, содержание органического вещества, катионообменная способность, наличие геохимических барьеров, дренаж. Целью данной работы является изучение содержания загрязняющих веществ в почвах, расположенных вблизи Верхнесалдинского металлургического производственного объединения (ВСМПО).[ . ]

Важное значение для понимания процессов загрязнения почв, особенно в результате атмосферного переноса, имеет анализ поступления загрязняющих веществ на поверхность земли. Для этой цели ведется контроль загрязнения атмосферных осадков. В условиях нашей страны важно следить за загрязнением снежного покрова, так как с таянием снегов загрязняющие вещества поступают на поверхность ландшафта. Контроль загрязнения снежного покрова на территории России осуществляют 625 пунктов на площади 15 млн км2. В пробах определяются ионы сульфата, нитрата аммония, значения pH, а также наличие бензопирена, тяжелых металлов. По сути дела, каждый раз создается карта распределения загрязнений на территории страны. Эти данные служат ценным источником информации и используются при разработке мер, снижающих уровень загрязнения окружающей среды.[ . ]

Вынос рассредоточенного по площади водосбора загрязнения в реки и водоемы обусловлен, в основном, процессами водного (жидкого) и твердого стока, которые формируются атмосферными осадками, выпадающими на территории водосборного бассейна Во-первых, осадки, особенно осадки в виде ливня или града, обеспечивают необходимой кинетической энергией процессы высвобождения из почвы частиц твердого стока вместе с сорбированными на них химическими веществами. Во-вторых, интенсивность и продолжительность осадков определяют объем воды для дальнейшего переноса этих частиц по или под поверхностью земли, транспортируя, таким образом, и загрязняющие вещества.[ . ]

Глобальное и макромасштабное региональное загрязнение среды антропогенными веществами практически полностью определяется дальним атмосферным переносом и последующим поступлением загрязняющих веществ в другие среды: почвы, воду, биоту. Только очень ограниченное число веществ играет существенную роль в таком загрязнении [28]. Это связано с тем, что возможность макромасштабного загрязнения лимитируется временем жизни вещества или продуктов его превращений в природных средах, токсичностью, способностью вызывать в этих средах отрицательные эффекты.[ . ]

С помощью методов блока «природная среда» определяются состав и концентрация загрязняющих веществ в ее важнейших компонентах — воздухе, воде и почве, уровень шумовой нагрузки на ее подсистемы, оценки рисков природных катастроф и т.п. Такие оценки необходимо получать с учетом: интенсивности поступления загрязнителей вследствие производственной и бытовой деятельности человека; обмена этими веществами между сферами природной среды и восстановительных процессов в каждой из них; межрегиональных переносов загрязнителей, закономерностей формирования негативных природных явлений.[ . ]

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что общий экологический вред от использования загрязняющих почву пестицидов многократно превышает пользу от их применения. Воздействие пестицидов оказывается весьма негативным не только для человека, но и для всей фауны и флоры. Растительный покров оказался очень чувствительным к действию пестицидов, причем не только в зонах его применения, но и в местах, достаточно удаленных от них, из-за переноса загрязняющих веществ ветром или поверхностным стоком воды (рис. 15.2).[ . ]

Система наблюдений включает следующие подсистемы: 1) слежения за загрязнением воздуха в городах и промышленных районах; 2) слежения за загрязнением почв; 3) слежения за загрязнением пресных и морских вод; 4) слежения за трансграничным (межгосударственным) переносом веществ, загрязняющих атмосферу; 5) слежения за химическим и радионуклидным составом и кислотностью атмосферных осадков и загрязнением снежного покрова; 6) слежения за фоновым загрязнением атмосферы; 7) комплексных наблюдений за загрязнением природной среды и состоянием растительности.[ . ]

Ниже поверхности земли самоочищение инфильтрующихся или движущихся вод происходит путем сорбции загрязнителей породами, ионного обмена, реже окисления или разложения загрязняющих веществ. Наиболее часты случаи загрязнения подземных вод растворимыми веществами; сложный путь распространения загрязнителей в подземной гидросфере можно дифференцировать на стадии: 1) проникновение загрязнителя через зону аэрации в насыщенную водой среду; 2) перенос его с подземными водами; 3) сорбция и физико-химическое взаимодействие загрязненного вещества и вмещающей породы. Хорошими сорбентами являются почвенный слой, пористые и глинистые породы. Известны примеры, когда при фильтрации сточных вод и детергентов (очистителей), содержащих фосфор, до 95% загрязнителей задерживалось в первых 15-30 см почвы. Однако в кристаллических и даже карбонатных породах эффект самоочищения оказывается незначительным. Есть много сложных загрязнителей, которые не сорбируются вовсе и способны накапливаться в подземных водах.[ . ]

Основной объем наблюдений выполняет Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет России). Наблюдения за состоянием природной среды в России осуществляют и многие другие ведомства (Госгортехнадзор, Госсанэпиднадзор, Российское космическое агентство и др.), однако наиболее разветвленную сеть станций наблюдений и постов имеет Росгидромет России. В задачу этого ведомства входят наблюдения за состоянием околоземного пространства, атмосферного воздуха, почв, поверхностных вод суши, морской среды, за трансграничным переносом загрязняющих веществ, радиационной безопасностью и др. В двух формах — текущей и оперативной (экстренной), Росгидромет передает полученную информацию государственным органам, министерствам, ведомствам и другим заинтересованным организациям.[ . ]

Источники кислотных дождей — двигатели внутреннего сгорания автотранспорта, цветная металлургия, тепловые электростанции, хозяйственная деятельность человека (сжигание сланцев, нефти, углей, газа в индустрии, в сельском хозяйстве, в быту), сопровождающаяся появлением большого количества оксидов серы, азота. Эти оксиды, поступая в атмосферу, переносятся на большие расстояния, взаимодействуют с водой и превращаются в растворы смеси сернистой, серной, азотистой, азотной кислот, которые выпадают в виде «кислых дождей» на сушу, взаимодействуя с растениями, почвами, водами. Пути решения проблемы — увеличение объема систематических измерений соединений загрязняющих атмосферу веществ на больших территориях.[ . ]

Интеграция загрязнений гидросистемами территорий делает принципиально важным бассейновый принцип построения систем мониторинга загрязнений природной среды, дающий возможность первичного обнаружения загрязняющих веществ независимо от путей их проникновения в разные компоненты ландшафта — на поверхность почвы, в атмосферный воздух или в водотоки и водоемы. Бассейновый принцип мониторинга требует организации системы контроля в соответствии с природными путями переноса загрязнений, а не административными границами.[ . ]

Источник

Глава 2. Антропогенное преобразование ландшафтов (геосистем)

Л.И. Егоренков, Б.И. Кочуров

Геоэкология

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. — 320 с.

Глава 2. Антропогенное преобразование ландшафтов (геосистем)

2.4. Биотрансформация и биоаккумуляция загрязняющих веществ

Поступающие в наземные и водные экосистемы (а также их компоненты) загрязняющие вещества вовлекаются в биохимические реакции с участием ферментов. Биотрансформация загрязняющих веществ осуществляется с участием ферментативных реакций четырех типов окисления, восстановления, деградации (расщепления молекул) и конъюгации (соединения молекулы загрязнителя с тем или иным органическим веществом клетки). Названные выше процессы, участвующие в биотрансформации загрязняющих веществ, протекают в конкретных компонентах экосистем, а также в биокосных объектах (прежде всего в природных водоемах и почвах).

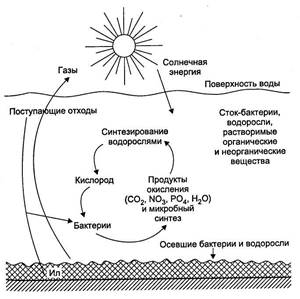

В качестве примера на рис. 2.6 показана схема окислительных взаимодействий в аэробном водоеме.

Рис. 2.6. Схема окислительных взаимодействий в аэробном водоеме

Процессы биотрансформации загрязняющих веществ в почве и природных водоемах осуществляются молекулами ферментов, вырабатываемыми, прежде всего, прокариотами и грибами. Причем ферментативные процессы превращений загрязнителей могут протекать как внутри клеток микроорганизмов, так и вне их. Это связано с тем, что микроорганизмы выделяют в окружающую среду определенные ферменты, называемые экзоферментами. Активность экзоферментов и выделенных организмами в окружающую среду метаболитов можно рассматривать как проявление жизнедеятельности биокосных систем.

Необходимо отметить, что определенная часть загрязняющих веществ все же оказывается вне сферы воздействия почвенных микроорганизмов. Многие молекулы загрязняющих веществ адсорбируются на органно-минеральных коллоидах экзоферментов и твердых частицах почв; а молекулы загрязняющих веществ подвергаются биодеградации только в случае, если они распределены в жидкой среде почвы. Биотрансформация молекул загрязняющих веществ зависит также от содержания гумуса в почве, ее гранулометрического состава, аэрации, кислотности и т.д.

Биодеградация загрязняющих веществ в почве происходит наиболее эффективно, если эти вещества сами не оказывают подавляющего действия на живые организмы почвы. На самом деле многие поллютанты ингибируют те или иные почвенные микроорганизмы и их биохимические функции.

Все отмеченное выше в конечном итоге может существенно замедлять распад загрязняющих веществ.

В условиях полевых агроэкосистем возможно управление лишь немногими факторами, влияющими на скорость биодеградации загрязняющих веществ (в том числе и пестицидов).

В связи с этим заслуживает внимания использование процесса кометаболизма, т.е. ферментативного превращения органических соединений, которые осуществляются микроорганизмами только в случае использования дополнительных субстратов. Однако процессы кометаболизма загрязняющего вещества проявляются только при условии использования определенного субстрата (косубстрата). В процессе кометаболизма происходит, в частности, полное разрушение ряда устойчивых пестицидов.

В условиях кометаболизма ускоряется и процесс биодеградации загрязняющих веществ в водных экосистемах.

Среди молекулярных превращений загрязняющих веществ в природных водах важное значение имеют реакции, осуществляемые с участием свободных радикалов. Последние образуется в природной воде благодаря наличию в ней выделенных гидробионтами перекиси водорода и органических веществ-восстановителей (антиоксидантов).

Способность водных микроорганизмов биохимически разрушать молекулы поллютантов может существенно снижаться в результате воздействия ряда антропогенных факторов. А это, в свою очередь, ухудшает самоочищающую способность водных экосистем. Так, например, антропогенный спад поступления пресной воды и рост солености Азовского моря вызвал падение его ежегодной способности к самоочищению от нефтепродуктов на 20 тыс. т и от детергентов на 46 тыс. т.

Значительное место в процессах биотрансформации загрязняющих веществ в водной среде занимает их биодеградация с участием организмов активного ила. Для эффективной деятельности активного ила требуется его адаптация к данному виду загрязнения, которая может длиться долго, что создает определенные проблемы. Исследованиями в Институте химии Эстонии установлено, что адаптация активного ила к фенолу увеличивает способность микроорганизмов этого ила биохимически окислять и другой поллютант — бенз(а)пирен, являющийся канцерогенным. Вероятно, микроорганизмы активного ила синтезируют неспецифичные ферменты, которые могут окислять широкий класс загрязняющих веществ, включая фенолы и бенз(а)пирен.

Необходимо отметить, что при биотрансформации и окислении молекул загрязняющих веществ в водных экосистемах Могут происходить существенные изменения биохимически важных параметров этих экосистем, небезразличных для других организмов. Сюда можно отнести уменьшение концентрации кислорода, изменение содержания антиоксидантов, изменение реакции среды (рН). Подкисление водной среды может в свою очередь увеличивать токсичность растворенного в ней алюминия, а также растворимость ранее связанных (в донных осадках или со взвешенными в воде частицами) тяжелых металлов — меди, кадмия, свинца, цинка.

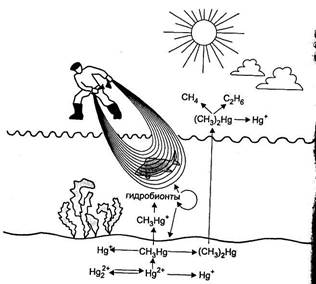

Наряду с вопросами биотрансформации целесообразно рассмотреть проблемы биоаккумуляции загрязнений и переноса их по пищевым цепям (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Биотрансформация и биоаккумуляция ртути в водной экосистеме (по А. Яблокову и С. Остроумову)[8]

Возрастание концентрации поллютанта по мере продвижения его вверх по пищевой цепи имеет большое значение для решения проблем охраны природы.

Особенно многочисленны и ярко выражены примеры увеличения концентрации поллютантов при переходе от концентрации их в водной среде, окружающей организмы, к самим организмам. При этом происходит значительная биоаккумуляция гидрофобных веществ, к которым относятся многие хлорорганические загрязняющие вещества (они накапливаются прежде всего в богатых липидами тканях и органах).

Выраженная биоаккумуляция в пищевых цепях описана для ряда антропогенных радиоактивных изотопов. Так, в биогеоценозах тундры может происходить накопление 90 Sr и l37 Cs в трофической цепи, ведущей от почв и лишайников к северным оленям, употребляющим их мясо людям. В лишайниках концентрация 137 Cs была в тысячи раз больше, чем в почвах. В тканях северных оленей его концентрация в 3 раза превышала таковую в лишайниках, а в тканях эскимоса она была в 2 раза больше, чем в мясе оленей[9].

Нередки последствия процесса биоаккумуляции поллютантов — тяжелых, вплоть до смертельных, поражений животных.

Хотя примеры биоаккумуляции очень многочисленны и широко обсуждаются, необходимо отметить, что проблема биоаккумуляции может иметь место при «простом» переносе токсиканта по пищевой цепи, без возрастания его концентрации.

Содержание гидрофобных поллютантов (к ним относятся многие хлорорганические соединения) очень сильно варьирует в зависимости от содержания жиров в изучаемых тканях. Поэтому такие вещества накапливаются у млекопитающих и птиц в подкожной клетчатке, мозге, половых железах и других органах и тканях с высоким содержанием липидов. Однако как известно, жировые запасы в организме интенсивно используются в определенные периоды. При этом загрязняющие вещества могут переходить в кровь и поражать другие жизненно важные органы. Именно так и происходит у некоторых мигрирующих на большие расстояния птиц и летучих мышей. Оказалось, что они могут безболезненно переносить концентрации пестицидов перед началом миграций, но погибать от того же количества содержащихся в их организме поллютантов в конце миграции при расходовании жировых запасов.

[8] См.: Яблоков А.В., Остроумов С.А. Уровень организации живой природы. — М.: Наука, 1985. — С.175.

[9] См.: Рамад Ф. Основы прикладной экологии. — М.: Гидрометео-чздат, 1981.

Источник