Целостность географической оболочки

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 184.

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 184.

Целостность географической оболочки проявляется в том, что выделение любой из ее частей без нарушения единства, невозможно. Подобная попытка приведет к разрушению как самой выделяемой части, так и целого. Таким образом, целостность географической оболочки это система, которая является единым целым, когда трансформация любой из ее составляющих вызывает в результате изменение самой системы.

Введение

Все компоненты географической оболочки имеют свои законы развития, однако они не независимы друг от друга, а тесно связаны. Все части осуществляет постоянный обмен как веществами, так и энергиями, в результате которого и образуется целостность.

Рассмотрим работу такой сложной системы взаимосвязанных компонентов, как географическая оболочка, на примере нарушения этой целостности. Если ледяная шапка земли начнет таять, это повлечет за собой поднятие уровня Мирового океана, а данное явление породит усиление работы рек, что приведет к изменениям на континентах. То есть потоки веществ (в данном случае воды) являются тем, благодаря чему географическая оболочка является целостным механизмом.

Какова же важнейшая особенность, обеспечивающая целостность географической оболочки? Это как раз межструктурные круговороты вещества и энергии.

Межструктурные круговороты вещества и энергии

Что такое круговорот веществ? Это неоднократное участие вещества в процессах, которые протекают в геосферах. Такие круговороты могут быть:

- Литосферными. Это круговорот горных пород с одной стороны и перенос минеральных веществ в земной коре (геохимический круговорот) – с другой. Во втором случае вещества земной коры выходят за пределы литосферы и участвуют в других круговоротах.

- Круговорот воды. Этот процесс охватывает сразу атмосферу, биосферу, литосферу и гидросферу. Играет исключительную роль в работе географической оболочки. Делится на три звена: океаническое, материковое и атмосферное.

- Биологическими. Это поступление в живые организмы химических веществ из воздуха, воды и почвы. Процесс сопровождается потерями вещества и энергии.

Ритмические процессы

Эти процессы являются одной из закономерностей, обусловливающих целостность географической оболочки. Их суть заключается с том, что сходные явления повторяются во времени периодически, составляя два типа движений – периодические и циклические.

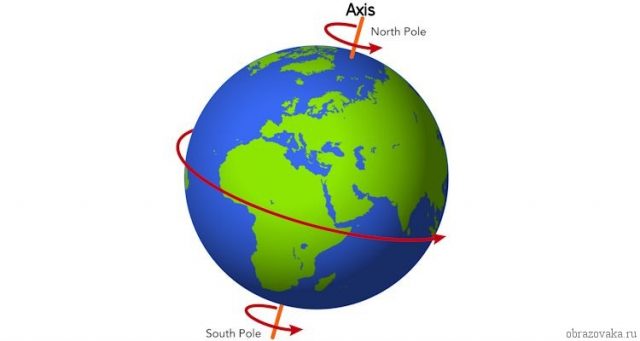

- Периодические движения – это ритмы одинаковой длительности, которую можно доказать (обращение планеты вокруг своей оси, например).

- Циклические – это повторяющиеся, но не имеющие строго заданной продолжительности явления (пример – колебания солнечной активности, периоды изменения климата).

Что мы узнали?

Географическая оболочка – это не набор компонентов, а целостная система. Все ее части связаны между собой и изменения одной влекут изменения во всех остальных.

Целостность географической оболочки обеспечивается круговоротами вещества и энергии, которые могут быть литосферными, гидросферными и биосферными.

Единство географической оболочки также обусловливается ритмическими процессами, которые делятся на периодические и циклические.

Источник

Географическая оболочка

Географическая оболочка — оболочка Земли, в пределах которой соприкасаются и взаимодействуют литосфера, гидросфера, нижние слои атмосферы, биосфера (с почвой. Это область активного взаимодействия всех оболочек. Такой оболочки нет ни у одной из планет Солнечной системы.

Географическая оболочка не имеет четких границ. Она охватывает первые километры земной коры и простирается до озонового слоя атмосферы. Это область, гед распространена и активно участвует в природных процессах вода (в разных состояниях) и где существуют живые организмы.

Область активного взаимодейстивия земных оболочек образует географическую оболочку — среду обитания человек.

Строение географической оболочки

Географическая оболочка — самый крупный природный комплекс на Земле. Она состоит из более мелких природных комлексов.

К крупным природным комплексам относятся: материки, океаны, пустыни, низменности, горы.

Небольшие природные комплексы: холмы, долины, реки, болота.

На Земле остается все меньше природных комплексов, не изменённых человеком. Измененные еловеческой деятельностью природные комплексы называеются антропогенными.

Свойства географической оболочки

Географическая оболочка обладает особыми свойствоми, которые появляются вследствие тесного взаимодействия между ее частфми. Перечислим их.

Целостность

Между компонентами географической оболочки обязательно происходит обмен вечществом и энергией — круговорот.

Ритмиченость

Процессы и явления в географической оболочке периодически, то есть ритмично, повторяются со временем.

Выделяют ритмиченость суточную, годовую, многовековую.

К процессам с суточной ритмичностью можно отнести колебания температуры в течение дня, смену дня и ночи.

К процессам с годовой ритмичностью относят смену времен года, обраазование муссонов, сезоннность хозяйственной деятельности человека.

Зональность

Зональность определяется географической широтой. В зависимотси от широт солнечные лучи падают по разным углом. От широты зависит количество света и тепла. С уменьшением тепла и света меняется климат, растительность, животный мир, почвы.

Размещение природных комплексов на Земле

Размещение большинства природных комплексов на Земле подчинено закону широтной зональности, то есть она размещаются на Земле в соответствии с широтной зональностью, высотной поясностью, особенностями земной поверхности.

Ответы на вопросы по теме: Географическая оболочка

Вопрос 1. Что такое географическая оболочка?

Географическая оболочка — это оболочка Земли, в пределах которой соприкасаются и взаиодействуют литосфера, гидросфера, нижние слои атмосферы, биосфера (с почвой).

Вопрос 2. Каковы границы географической оболочки?

Географическая оболочка не имеет четких границ. Она охватывает первые километры земной коры и простирается до озонового слоя атмосферы. Это область, где распространена и активно участвует в природных процессах вода и где сущестувуют живые организмы.

Вопрос 3. Каковы свойства географической оболочки

Важнейшие свойства географической оболочки — целостность, ритмичность и зональность.

Вопрос 4. Объясните, чем обусловлена географическая зональность природы Земли.

Географическая зональность природы Земли обусловлена географической широтой. В разных широтах солнечные лучи падают под разными углами. В результате количество света и тепла в целом убывает от экваториальных широт к полярным. Вместе с уменьшением света и тепла меняются климат, растительность и фивотный мир, почвы.

Вопрос 5. Что такое природная зона?

Природные зоны — зональные природные комплексы с разным сочетанием тепла и влаги, закономерно сменяющиеся от экватора к полюсам. О природных зонах России можно прочитать >> тут Почвенная карта Крыма

в) На полуострове насчитывается свыше 2500 видов растений. Равнинный Крым — сухая степь, ветер, безводье. Растения в большинстве своем низкорослые, иссохшие, жесткие, колючие — акация, туя, скумпия, редко — тополь. В мае зацветают тюльпаны, затем маки.

В горах растет можжевельник, лещина, кизил, дуб, граб, ольха, ясень, шиповник, держи-дерево, дикая яблоня и груша, алыча. На Южном берегу растения цветут круглый год. В октябре-ноябре зацветает мушмула, вторично распускаются розы, в декабре на южных горных склонах появляются дикие маргаритки; бледно-фиолетовый безвременник, коровяк и пижма, иногда подснежники. В январе в садах зацветает морозник, могут раскрыться венчики миндаля и галантуса. В феврале наступает время жасмина, жимолости, зимоцвета, крокуса, миндаля, в марте — дикого миндаля и кизила, левкоя и молочая, японской айвы, багряника и магнолии Суланжа с ее большими, одинокими, розовато-белыми бутонами. В апреле цветут сады, главное украшение которых — алыча, абрикос и персик. В мае — розы, тюльпаны, багряник, глициния, «золотой дождь». В июне распускается магнолия, появляются розовые венчики ленкоранских акаций, текома, олеандр, смолосемянник, лавровишня, юкка.

г) Птиц в Крыму более 200 видов. (орлы, скопы, могильники, беркуты, стервятники, черные грифы, орланы, сапсаны, филины, балобаны, белоголовые сипы, кулики, жаворонки, перепела, дрофы, стрепеты, чайки, крачки, утки, гуси, серые цапли, бакланы)

Что касается млекопитающих, то их в Крыму насчитывается около 60 видов. Они в основном в заповедниках, заказниках и горных районах (ласки, лисы, барсуки, куницы, зайцы и хорьки, благородные олени, дикие кабаны, лани, муфлоны). На побережье Крыма водятся 4 представителя морских животных: это тюлени-монахи и три вида дельфинов.

д) Современная преобразованность природы Крыма высока, что обусловлено как давним хозяйственным освоением полуострова, так и современным антропогенным воздействием. Средоохранные функции полноценно выполняют около 30 % территории, из них лишь 3–4 % площади полуострова, преимущественно в горных районах, занято естественными ландшафтами с сохранившейся коренной растительностью.

Описание природного комплекса Свердловской области

а) Свердловская область — крупнейший регион Урала. Область занимает среднюю и охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину Западно-Сибирской равнины.

б) Особенностью области является неоднородность почвенного покрова. На территории области выделено 35 генетических типов почв: от горно-тундровых и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге.

Преобладают подзолистые и дерново-подзолистые почвы (33,2% всего почвенного покрова), темно-серые почвы распространены на 20% территории. Серые и светло-серые почвы занимают 13,1%. Черноземы (наиболее плодородные почвы) встречаются небольшими массивами на юге и юго-западе области. В горной части распространены горно-таежные и горно-тундровые почвы.

в) Территория Свердловской области характеризуется двумя природными зонами. Юг занят лесостепями, а остальная часть области вмещается в себя таежную зону. Лес представляет собой главную особенность Свердловского края.

г) Фауна Свердловского края напрямую зависит от местонахождения в конкретной климатической зоне. Например, её представители в таежной зоне и в зоне степях кардинальным образом отличаются. Наиболее распространены в Свердловской области типичные сибирские представители. К ним относятся бурундуки, лесные хорьки, норка и сибирская косуля.

д) Природные комплексы Свердловской области испытывают интенсивное воздействие человека уже в течение нескольких столетий. Деятельность человека затрагивает в основном ведомые (слабые) компоненты природного комплекса: растительность, почвы, животный мир, воды. В нашей области антропогенные изменения природного комплекса довольно значительны.

Очень сильно изменена растительность, коренные леса заменились большей частью вторичными, производными. Это результат интенсивных рубок. В лесостепных районах преобладают распаханные земли. Изменилась численность зверей и птиц, как вследствие их прямого уничтожения, так и в результате изменения условий их обитания, загрязнения окружающей природной среды.

Источник

Целостность географической оболочки

1. Единство и целостность географической оболочки

2. Межструктурные круговороты вещества и энергии

3. Ритмические процессы в географической оболочке

География рассматривает мир как целостную систему, детальное изучение которого дает каждая частная географическая наука. Общие законы развития природы и закон всеобщей связи явлений проявляются как специфические законы развития и целостности географической оболочки Земли. В географии мы имеем дело с природными системами, плавно переходящими одна в другую на разном уровне организации. Непрерывное единство событий называют континуумом.

Единство и целостность географической оболочкипроявляются в том, что нельзя выделить ее часть (геосферу), не нарушив целое и не разрушив самой части, которая не может существовать вне целого.

Каждый компонент географической оболочки (рельеф, почва, воды, органический мир и др.) существует и развивается по своим законам. Однако ни один из них не существует и не развивается изолированно от других компонентов. Взаимодействие всех компонентов связывает их в единую материальную систему, где все части зависят и влияют одна на другую. Непрерывный обмен вещества и энергии между отдельными частями географической оболочки определяет ее целостность, которая настолько велика, что изменение в одном звене неизбежно отразится на остальных.

Географическая оболочка — это поразительно слаженный механизм. Например, таяние льдов неизбежно приведет к поднятию уровня Мирового океана. Это усилит эрозионную работу рек, что приведет к изменениям во внутренних районах континентов. В тропических морях кораллы будут наращивать свои постройки, чтобы догнать поднявшийся уровень океана (если растопить льды Антарктиды, уровень Мирового океана поднимется на 60 м). Одновременно произойдут изменения во всех процессах географической оболочки. Таким образом, потоки вещества (воздуха, воды, минеральных частиц и др.) и энергии служат своего рода каналами, связывающими части географической оболочки в единое целое.

Масштаб изменения системы зависит от масштаба изменения ее составных частей. Скорости развития разнокачественных компонентов не совпадают. По степени консервативности их можно расположить в убывающий ряд: литогенная основа—рельеф—климатические явления—воды—почва—растительность—животный мир. Кроме того, динамичность зависит от обстановки, в которой они находятся: деревья в тропиках растут быстрее, чем в умеренном климате. Компоненты могут тормозить эволюцию других составляющих и системы в целом, либо, напротив, усиливать ее.

Закон целостности, географической оболочки — основа рационального природопользования. Вторгаясь в природу, человек порождает в ней цепную реакцию. Закон целостности предупреждает о необходимости предварительного и тщательного изучения структуры всякой территории и акватории, подвергающихся воздействию.

В природе существуют не просто цепи причин и следствий, а целые системы взаимосвязей, игнорирование которых приводит к экономическим и экологическим просчетам. Антропогенное вмешательство в сферу причинно-следственных связей природы, по образному выражению Д.Л.Арманда, подобно «вторжению шмелей в паутину». Воздействия человека, направленные, как правило, на ограниченные регионы (звенья), распространяются на значительные территории и акватории, и в итоге на всю географическую оболочку.

Таким образом, в географической оболочке наблюдается диалектическое сочетание единства и целостности ее структурных компонентов.

Межструктурные круговороты вещества и энергии.Важнейшей особенностью географической оболочки являются круговороты вещества и энергии. Они обеспечивают целостность географической оболочки.

Круговорот веществ — многократное участие вещества в процессах, протекающих в геосферах планеты. Круговорот энергии — использование энергии в геосистемах для обеспечения круговоротов вещества.

Так как круговороты вещества и энергии в географической оболочке носят открытый характер, преобладание в них приходной или расходной частей свидетельствует о тенденциях развития данной системы, ее устойчивости или неустойчивости. В развивающихся природных системах всегда превалирует приходная составляющая, что обеспечивает расширенное осуществление процессов и явлений.

Взаимодействие структурных частей географической оболочки, рассеивание их вещества протекают не хаотически, а представляют собой отдельные звенья общего межструктурного круговорота вещества и энергии, связывающего атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу в единое целое — географическую оболочку Земли.

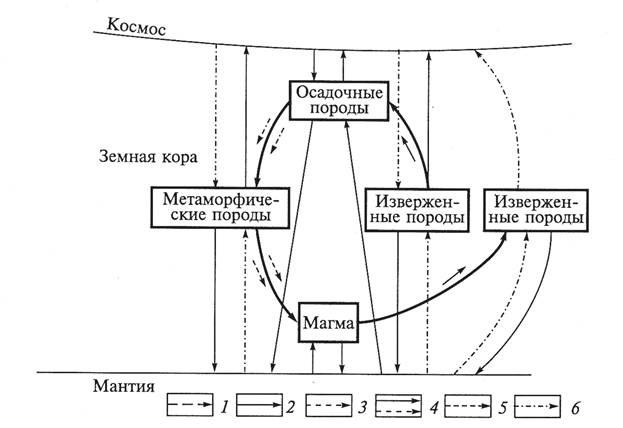

Так как результатом общего круговорота вещества и энергии является обособление и функционирование географической оболочки, то такой круговорот можно именовать общегеографическим (глобальным) круговоротом вещества и энергии. В его основу положены представления В.И.Вернадского, А.Е.Ферсмана и других ученых о большом геохимическом цикле, или большом географическом круговороте вещества (рис. 3).

Исходным звеном общегеографического круговорота вещества и энергии является земная поверхность. Под влиянием солнечной энергии здесь возникают динамические явления в тропосфере и гидросфере, сопровождаемые переносом тепла и влаги, формируются зона активной жизни и кора выветривания — структурные части географических ландшафтов. Это зона гипергенеза в трактовке А. Е. Ферсмана, увенчанная тонким слоем современных ландшафтов. Следует обратить внимание на понятие «земная поверхность». С одной стороны, это геометрическая бестелесная плоскость раздела каменной тверди планеты с воздушной или водной средами, с другой — это поверхность земной коры с ее приповерхностной частью, где происходит изменение ее облика. В последнем случае земная поверхность становится объектом определенного вида, обусловленным ее постоянным изменением в ходе развития географической оболочки. Так ее рассматривают большая часть естественных наук и авторы настоящего учебника.

Общегеографический круговорот протекает медленно даже по геологическим масштабам времени. Он не является совершенно замкнутым. В разные геологические эпохи с неодинаковой силой проявляются тектонические процессы, в непрерывной эволюции находится органическая жизнь и потому качественно отличны ландшафты каждого круговорота и др.

Общегеографический круговорот вещества и энергии представляет синтез частных круговоротов, главные из которых — литосферный (геологический) круговорот, круговорот воды, биологический круговорот. Это не простое сложение, а возникновение нового явления со своими особенностями.

Литосферные круговоротыпроявляются двояко. Во-первых, это действительно перемещение вещества самыми разнообразными механическими путями, что соответствует понятию «круговорот горных пород». Во-вторых, это изменение вещественного состава перемещаемых или пребывающих в состоянии покоя горных пород (перенос минеральных веществ в земной коре), и такие процессы чаще называют геохимическими круговоротами.

Круговорот горных пород. Возникшие продукты выветривания коренных пород и биогенные накопления в земной коре превращаются в комплексы осадочных пород. Под влиянием высоких температур и давления, а также воздействия глубинных растворов,

Геохимический круговорот. Следствием многих круговоротов в литосфере является изменение химического состава горных пород вследствие миграции — переноса минерального вещества и пере распределения химических элементов. Этот процесс осуществляется потоками воды (твердый и ионный сток рек, перенос океаническими течениями), воздуха (вынос солей с моря на сушу, перенос в атмосфере пыли и продуктов горения и др.), ледниками, оползнями, грязевыми потоками, во время обвалов, а также растениями и животными.

Механической миграцией называют перемещение вещества, происходящее без изменения его химического состава. Этот процесс начинается с разрушения вещества — физического выветривания, и в дальнейшем осуществляется агентами миграции — воздухом, водой, ледниками и др. В результате механической миграции часть твердого вещества удаляется с континентов в океаны или перемещается от возвышенных участков суши к понижениям и формирует кластические горные породы (песок, конгломерат и др.), на которые приходится свыше 90 % массы осадочных горных пород. Механическая миграция составляет верхнюю (надземную) часть большого литосферного круговорота (рис. 7.9), или нисходящую часть литодинамического потока, по терминологии Н.А. Флоренсова. В течение года механическая миграция охватывает примерно 10 10 т горных пород (за 10 млн лет этот процесс может переместить все вещество континентов, находящихся выше уровня моря). Из них 195х10 9 т попадает в моря, т.е. покидает континенты.

Рис. 7.9. Большой литосферный круговорот:

1 — поглощение вещества и энергии; 2 — поступление вещества и энергии в | Космос и мантию; 3 — выделение энергии в ходе большого круговорота; 4 — рост 1 информации (разнообразия); 5 — уменьшение информации; 6 — начало нового цикла круговорота

Химической миграцией называют изменение свойств перемещаемого вещества и его химического состава. Этот процесс начинается с разрушения вещества за счет химического выветривания воздушными и водными мигрантами. Среди воздушных мигрантов важное значение имеют элементы, которые могут вступать в химические соединения — водород, кислород, углерод, азот. Их атомы много раз «процеживаются» через живое вещество, почву и гидросферу, т, е. совершают очень быстрые круговороты. Исключительно активен кислород, поэтому от него зависит миграция большинства других элементов. Отдельную группу составляют водные мигранты. Среди них особенно подвижны анионы серы, хлора, бора, брома. Они образуют легкорастворимые соли, накапливаются в воде при испарении и легко поглощаются организмами (сера входит в состав белков). Результатом их аккумуляции являются залежи соли, гипса, мирабилита и солевые корки в пустынях. Степень подвижности водных мигрантов не всегда объясняется их собственными свойствами (например, растворимостью в воде). Миграционную способность элементов ослабляют поглощение их организмами в ходе биогенной аккумуляции и почвенными коллоидами, процессы адсорбции и осаждения. Усиливают миграционную способность процессы минерализации органических соединений, растворение и десорбция. В целом баланс минерального вещества континентов резко отрицательный. Он компенсируется в определенной мере общим поднятием континентов в связи с действием механизма изостатической компенсации уравновешивания. Обращают на себя внимание большая доля эолового выноса вещества и сжигание минерального топлива в расходной статье баланса.

Многие химические элементы земной коры при контактных реакциях выходят за ее пределы и участвуют в других круговоротах, совершая обмен между живым веществом, атмосферой, гидросферой и литосферой, а также внутри этих сфер. В таком случае понятие переноса минерального вещества по своему содержанию шире, чем геохимические круговороты, в связи с чем их часто выделяют в особую категорию и относят к биогеохимическим круговоротам.

Глобальный круговорот воды.Рассеянная в атмосфере, погребенная в земной коре либо составляющая собственно гидросферу вода играет исключительную роль в функционировании всей географической оболочки как динамической системе, находящейся в непрерывном движении.

Круговорот воды — это непрерывный процесс циркуляции влаги, охватывающий атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. Он происходит по условной схеме: выпадение атмосферных осадков, поверхностный и подземный сток, инфильтрация, испарение, перенос водяного пара в атмосфере, его конденсация, повторное выпадение атмосферных осадков. Движущей силой глобального круговорота воды служит солнечная энергия, вызывающая испарение с поверхности океанов и суши. Основной источник поступления влаги в атмосферу (85 %) — поверхность Мирового океана, а с поверхности суши поступает около 14 %. В процессе круговорота вода может переходить из одного агрегатного состояния в другое. Выделяют круговороты воды в атмосфере, между атмосферой и поверхностью Земли, между земной поверхностью и недрами литосферы, внутри недр литосферы, в гидросфере.

Вот как описывает круговорот воды в природе С. В. Калесник: «Испарение воды с поверхности океана, конденсация водяного пара в атмосфере и выпадение атмосферных осадков на поверхности океана образуют малый круговорот. Но когда водяной пар переносится воздушными течениями на сушу, круговорот воды становится сложнее. Часть осадков, выпавших на поверхность суши, испаряется и поступает обратно в атмосферу, другая часть наземными и подземными путями стекает в понижения рельефа и питает реки и стоячие водоемы. Процесс испарения воды и выпадение осадков на сушу может повторяться многократно, но, в конце концов, влага, принесенная на сушу воздушными течениями с океана, вновь возвращается в океан речным и подземным стоком, завершая свой большой круговорот».

Круговорот воды не замыкается только на Земле. Молекулы водяного пара, поднятые в высокие слои атмосферы, подвергаясь фотодиссоциации под действием ультрафиолетовых лучей Солнца, распадаются на атомы кислорода и водорода. Вследствие высоких температур в термосфере скорость частиц водорода превышает космическую, и он уходит из атмосферы в межпланетное пространство. Очевидно, что ускользание одного атома водорода означает для Земли потерю одной молекулы воды. В свою очередь, и Космос снабжает Землю водой, которая содержится в метеоритном веществе и ледяных кометах. По некоторым оценкам, этим путем за сутки на Землю поступает около 80 м 3 влаги, т.е. 25 — 30 тыс. т ежегодно.

В природном круговороте воды можно выделить три основных звена: материковое, океаническое и атмосферное.

Биологические круговороты. Процессы созидания и разрушения органического вещества образуют биологические круговороты. Они сопряжены с круговоротами воды, воздуха, энергии, минеральных веществ подобно тому, как множество деталей составляют единый часовой механизм.

Под биологическим круговоротом понимают поступление химических элементов из почвы, воды и воздуха в живые организмы, их превращение в новые соединения и возвращение в окружающее пространство в процессе жизнедеятельности организмов. Биологический (или биотический, по Н. Ф. Реймерсу) круговорот — явление непрерывное, циклическое, неравномерное во времени и пространстве. Оно сопровождается более или менее значительными потерями вещества, энергии и информации в пределах экологических систем различного уровня организации — от биогеоценоза до биосферы.

Биогеохимические круговороты. Согласно Н. Ф. Реймерсу, под биогеохимическим круговоротом следует понимать часть биологического круговорота, составленную обменными циклами химических веществ, тесно связанных с жизнью — главным образом углерода, воды, азота, фосфора, серы и биогенных катионов.

Биогеохимические круговороты играют огромную роль в географической оболочке: в ходе их реализации биогенная аккумуляция минеральных соединений (превращение СО2, Н2О, NH3, SO3 и других соединений в сложные, богатые энергией органические вещества) сменяется минерализацией органических соединений с освобождением энергии. Двойное название эти противоположно направленные процессы созидания и разрушения органического вещества получили потому, что они сопряжены с круговоротами энергии и переносом минеральных веществ.

Географическая оболочка направленно развивается во времени. Однако ей свойственны ритмические колебания, при которых состояния геосистем периодически (с большей или меньшей правильностью в чередовании ритмов) повторяются.

Понятие о ритмах.Ритмическими процессами (ритмикой) называют повторяющиеся во времени явления, которые каждый раз развиваются в одном направлении. Это одна из закономерностей существования и развития географической оболочки, проявляющаяся в изменчивости всех процессов. Выделяют два вида ритмических движений: периодические и циклические.

Под периодами понимают ритмы одинаковой длительности (например, время оборота Земли вокруг оси или период обращения ее вокруг Солнца). Ритмы различной продолжительности именуют циклами. Цифры временных интервалов у циклов означают только среднюю продолжительность изменчивости явления (например, 11-летний цикл колебания солнечной активности). Таким образом, периодичность означает равновеликий характер временных интервалов, а цикличность — возвращение системы в исходное состояние через определенные промежутки времени. Следовательно, ритмичность одновременно включает свойства цикличности и периодичности, не обладая хронологической строгостью и не возвращая систему в исходное состояние.

Проявляясь одновременно, ритмы нередко накладываются друг на друга, что приводит к усилению одних ритмов другими или к их взаимному ослаблению. Кроме того, скорость ответной реакции отдельных компонентов географической оболочки на внешние ритмические воздействия различна. Познание законов ритмики необходимо для разработки долгосрочного прогнозирования географических процессов.

Изменчивость процессов в географической оболочке обусловливают внешние и внутренние источники. К ним относят астрономические (обусловленные взаимодействием Земли и ее оболочек с Солнцем и другими космическими телами, главным образом Луной), тектоно-геологические, климатические и другие возмущения, которые непосредственно влияют на процесс, вызывая вынужденные колебании среды как ее ответную реакцию (например, ветровое волнение). Помимо этого, в самих геосферах могут возникать автономные колебания, возникающие после прекращения действия внешней силы (например, волны зыби).

Геологические циклы — самая крупная единица установленной периодичности. Они отразились в смене режимов осадконакопления, вулканизма и магматизма, эпохах расчленения и выравнивания рельефа, периодах формирования кор выветривания и элювиальных образований, в чередовании морских трансгрессий и регреесий, ледниковий и межледниковий, в изменении климата планеты и содержании атмосферных газов.

Вся известная нам геологическая история Земли обнаруживает циклы в несколько сотен миллионов лет, служащих фоном для более коротких (десятки миллионов, миллионы, сотни тысяч лет и др.) циклов, природа которых различна. Наиболее продолжительным астрономическим периодом является галактический год — время между двумя последовательными прохождениями Солнца через одну и ту же точку галактической орбиты. Этот период составляет 180—200 млн лет. Колебательными движениями земной коры и обусловленными ими изменениями распределения суши и моря определяется геологическая периодичность с ритмом 35 — 45 млн лет, который положен в основу выделения периодов. Указанные отрезки времени представляют собой своеобразные «сезоны» галактического года, к которому приурочены различные феномены планетной системы: крупные тектоно-магматические циклы, эпохи трансгрессий и регрессий, выравнивания и расчленения суши, возникновение глобальных ледниковых эпох и др. Существует цикл продолжительностью 85 — 90 млн лет (космическое полугодие, или дракониче-ский период у астрономов), обусловленный сменой положения плоскости эклиптики Солнечной системы относительно такой же плоскости Вселенной. При анализе крупных деформаций земной коры и ее поверхности намечается периодичность в 500 — 570 млн лет (утроенный галактический год), причина которого пока не ясна.

История развития Земли за последние 570 млн лет делится на три этапа: каледонский (кембрий, ордовик, силур), длительностью около 200 млн лет, герцинский (девон, карбон, пермь), длительностью 150—190 млн лет, альпийский (мезозой, кайнозой), длительностью около 240 млн лет. Последний часто разделяется на ранне-альпийский <киммерийский) продолжительностью около 170 млн лет и позднеальпийский <альпийский), начавшийся около 70 — 90 млн лет назад.

При некотором различии в длительности эти этапы обладают общими чертами, которые позволяют говорить о цикличности: начало каждого этапа ознаменовано общим опусканием земной коры, а завершение ее поднятием. В эпоху опускания господствуют морской режим и однообразный климат, в эпоху поднятий широко распространены суша, мощные складкообразовательные и горообразовательные движения, разнообразные климаты. Средняя (170—190 млн лет) продолжительность этих этапов примерно соответствует длительности галактического года. Прямого отражения во времени быть не может, так как надо учитывать запаздывание отражения воздействия на конкретный объект. Существуют предположения о возможном сопоставлении цикличности великих оледенений, повторявшихся примерно через 150—160 млн лет, и длительности галактического года.

Сверхвековые ритмы. Продолжительность сверхвековой ритмики составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Особенно хорошо выражен ритм продолжительностью 1800—1900 лет (например, смена влажного и засушливого климата Сахары). Согласно А.В.Шнитникову, в каждом цикле длительностью 1850 лет есть три фазы: трансгрессивная (фаза прохладно-влажного климата), развивающаяся весьма быстро и энергично, но относительно короткая — 300 — 500 лет; регрессивная (фаза сухого и теплого климата) продолжительностью 600—800 лет, которая протекает медленно и вяло; переходная, охватывающая промежуток в 700—800 лет. Переход от регрессии к трансгрессии — четкий и быстрый, а от трансгрессии к регрессии — сглаженный. В трансгрессивную фазу усиливается оледенение, увеличивается сток рек, повышается уровень озер; в регрессивную ледники отступают, реки мелеют, уровень озер понижается. Помимо этого, в климатических рядах хорошо прослеживаются колебания с периодами 3500 — 4500 лет, представляющие собой удвоенные ритмы.

Строго периодично изменяются некоторые астрономические факторы: периодичность наступления равноденствий составляет 21 тыс. лет; изменение наклона эклиптики от 24° 36′ до 2Г 58′ происходит с интервалом в 40 тыс. лет и влияет на положение тропиков и полярных кругов, что обусловливает заметные климатические циклы продолжительностью 40,4 — 40,7 тыс. лет.

Внутривековые ритмы. Многие исследователи (Г.Ф.Лунгерсгаузен, Е.В.Максимов, М.М.Ермолаев и др.) считают, что большинство наблюдаемых в природе внутривековых ритмов имеет космическое происхождение, поскольку обнаружена связь с ритмами Солнца и отдельных небесных тел. Для годовых колебаний системы атмосфера—океан —суша выделены следующие циклы, каждый из которых имеет свою природу: 111 лет, 80 — 90 лет, 44 года, 35 — 40 лет, 22 года, 19 лет, 11 лет, 6 — 7 лет, 3 — 4 года, 2 года. Полагают, что солнечная активность ответственна за возникновение в географической оболочке (через возмущение магнитного поля и циркуляцию атмосферы) ритмов средней продолжительностью в 2—3 года, 5 — 6 лет, 11 лет, 22—23 года, 44 года, в 80 — 90 лет, а возможно и более длительных. Они установлены во многих явлениях: толщине годичных колец у деревьев, периодичности снегонакопления в Антарктиде, размножении саранчи, повторяемости магнитных бурь и полярных сияний, изменчивости гидрометеорологических параметров, урожайности зерновых культур, чередовании вспышек жизнедеятельности ряда организмов, заболеваемости людей, в геологических отложениях (глинах, торфах, кораллах) и др. Огромный вклад в изучение гелио-геофизических связей внесли А.Л.Чижевский и В.Н.Купецкий.

В колебании солнечной активности наиболее известен 11-летний цикл, хотя, его продолжительность может меняться. В изменении интенсивности природных процессов (осцилляции горных ледников, активизация эруптивной деятельности вулканов и сейсмической активности, катастрофические наводнения крупных равнинных рек и др.) наблюдается ритм продолжительностью около 90 лет. Полагают, что он также связан с солнечной активностью, а именно с усилением каждого восьмого солнечного цикла (88 — 90 лет).

Установлены ритмы, обусловленные изменениями приливо-образующей силы в результате взаимного положения Земли, Луны и Солнца. Наиболее известным из них является лунный деклина-ционный период в 18,6 лет (известный как «Сарос» очень давно), а также ритмы длительностью 1 — 2 года, 8 — 9 лет и около 111 лет. Э.А.Брюкнер в 1890 г. установил, что почти везде на земном шаре климат испытывает циклические колебания со средней продолжительностью одного цикла около 30 — 35 лет. За это время серия влажных и прохладных лет сменяется серией теплых и сухих. По другим данным (уровень озер, водоносность рек и горных ледников, ледовитость, температура воздуха и др.), продолжительность ритмов может колебаться от 20 до 45 лет.

Внутригодовые ритмы, характеризующие сезонные колебания, наиболее выражены в высоких и умеренных широтах и в некоторых тропических районах (например, в муссонной зоне Индийского океана).

Внутригодовая, или сезонная, ритмика проявляется в смене времен года, ходе климатических элементов, гидрологических явлениях (ледостав, ледоход, половодье), почвообразовательных и геоморфологических процессах (усиление речных врезов при увеличении расходов воды в паводки и половодья и их затишье в межень, активизация термокарста летом и его замирание зимой, изменение величины плоскостной и почвенной эрозии в разные времена года) и др. Эта изменчивость свойственна любой географической зоне, но определяется различными причинами: в умеренных широтах — преимущественно ходом температуры, в субэкваториальных областях — режимом увлажнения, в полярных районах — световым режимом.

Внутримесячная ритмика, связанная с изменчивостью периода обращения Солнца, изменением фаз и склонений Луны, обусловливает соответствующие колебания атмосферных, гидрологических и биологических процессов. Внутримесячные колебания скорости вращения Земли обнаруживают периодичность в 27, 14 и 9 суток.

Внутрисуточная ритмика проявляется в изменении всех гидрометеорологических параметров (температуры, влажности, атмосферного давления), приливо-отливных явлениях, фотосинтезе, биологической активности животных и др. Нагревание горных пород днем и остывание их ночью создает суточный ритм физического выветривания. Такой же ритм присущ и процессам почвообразования.

Бризы и горнодолинные ветры — это проявление суточной ритмики движения воздуха, вызванной изменением его плотности при нагревании и охлаждении. Под влиянием тех же причин наблюдается и «дыхание» гидросферы: ночью холодная вода поглощает газы, днем теплая вода выделяет их, под влиянием освещенности происходят суточные миграции планктона: днем — на глубину, ночью — к поверхности.

Общие замечания о ритмах.Закон целостности географической оболочки исключает возможность существования изолированной ритмики отдельных компонентов. Ритмичность явлений — это форма своеобразного «дыхания» географической оболочки как целостной системы, и задача исследователя состоит в поиске и установлении связи между ритмами разнообразных географических процессов.

Вследствие пространственной изменчивости своей структуры географическая оболочка реагирует неодинаково на синхронные (одновременные) и периодические внешние возмущения. Поэтому наблюдается сдвиг фаз ритмов во времени и пространстве, что придает природе определенную мозаичность.

Ритмические процессы, как и круговороты вещества, не замкнуты. Всякий географический ландшафт изменяется с возрастом, поэтому ритмические явления, протекающие на фоне непрерывного развития географической оболочки, не могут повторить в конце ритма первоначальное состояние — каждый географический процесс происходит только один раз. Поэтому при исследовании ритмики и установлении их средних величин к числовым значениям добавляют частичку «квази», что означает «как бы» ритм той или иной продолжительности. Необходимо учитывать факты разновременных начал и окончаний ритмов разного происхождения и различной продолжительности, которые выделяются на основании неоднозначных фактов и критериев. Порой создается причудливая интерференция (наложение) периодов и циклов, указывающая на своеобразную нестационарность явлений, или скрытую периодичность, которую не всегда можно расшифровать.

Методы и способы изучения ритмики различны и во многом зависят от длины временного ряда, который анализируется. При исследовании непродолжительных ритмов дело обстоит лучше, поскольку репрезентативные ряды данных составляют до 100 лет. Продолжительные ритмы чаще всего не фиксируются прямыми наблюдениями, но проявляются при палеогеографических исследованиях или их изучают по косвенным признакам. Их установлению ученым помогают уже выясненные закономерности функционирования природных систем, отраженных в объектах географической оболочки.

Источник