Микроэлементы. Цинк

Физиологическая роль микроэлемента. Цинк (Zn) – микроэлемент, жизненно необходимый для всех живых организмов, в т.ч. и для растений. Его физиологическая роль заключается в активации многих ферментативных реакций, – он является кофактором более 300 ферментов. Цинк участвует в образовании предшественников хлорофилла, входит в состав 40 ферментов, влияет на репродуктивные процессы, метаболизм углеводов, фосфатов и протеинов, образование ауксинов, ДНК, рибосом. Путем участия в поддержании целостности биологических мембран отвечает за устойчивость растений к патогенам. Цинк повышает жаро-, засухо- и морозоустойчивость культур путем стабилизации их дыхания, а также способствует утилизации фосфора.

Симптомы дефицита. Дефицит цинка считается наиболее распространенным среди микроэлементов у сельскохозяйственных культур в масштабах всего мира. Если учитывать, что около трети населения планеты страдает от недостатка этого элемента в питании, то очень важно создать условия, при которых цинк в продуктах растительного происхождения мог бы восполнять этот дефицит.

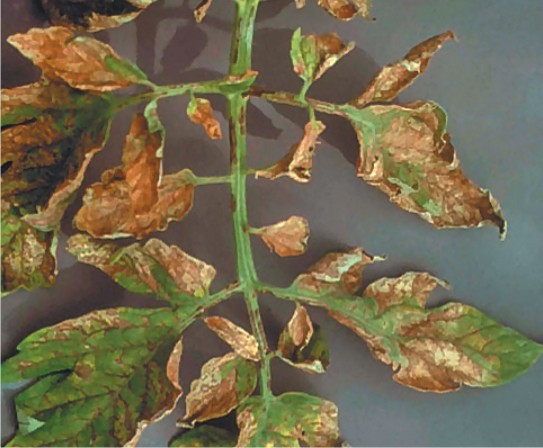

При недостатке цинка в почве окраска листьев растений становится желто-зеленой, затем они покрываются бурыми пятнами и отмирают. Молодые листья замедляются в росте, они формируются маленького размера, происходит их деформация: они приобретают асимметричную форму, часто имеют волнообразные края. Кроме того, симптомы дефицита цинка определяют по таким внешним признакам как низкорослость растений по причине задержки верхушечного роста (укорочение высоты междоузлий), хлороз листьев между жилками, появление мелких коричневых пятен на верхних листьях и скручивание их.

Наиболее чувствительны к дефициту цинка такие сельскохозяйственные культуры как кукуруза, рис, лен, картофель, гречиха, свекла, клевер. По сравнению с ними зерновые не столь зависимы от этого микроэлемента. Но, учитывая, что почти половина мировых площадей, занятых зерновыми культурами, имеют недостаточное количество доступного цинка, злаки не могут получить этот микроэлемент в достаточном количестве. В свою очередь, это приводит к потере урожайности.

Причины и условия возникновения дефицита цинка. Условия, при которых возникает дефицит цинка у растений, включают в себя: общее низкое содержание микроэлемента (или его соединений) в почве; слишком большое или маленькое (торфяные почвы) количество органических веществ в грунте; сильное защелачивание почв, а также карбонатные и произвесткованные грунты; низкая температура почв; их заболоченность; почвы с высоким уровнем фосфора; почвы песчаные или засоленные.

Недостаток цинка часто наблюдается на нейтральных и слабощелочных карбонатных почвах. В кислых грунтах цинк более подвижен и доступен растениям, поэтому дополнительное внесение цинкосодержащих удобрений может быть нецелесообразным. Потребление цинка сильно зависит от фосфатов. Их высокое содержание затрудняет поступление этого микроэлемента в растения. Кроме того, цинк может образовывать хелатные соединения с органическими веществами почвы, поэтому нельзя длительно проводить обогащение грунта большим количеством навоза. Это может стать причиной дефицита цинка у растений. К тому же внесение органики существенно повышает урожайность, что также приводит к значительному выносу микроэлементов из почвы.

Среднее содержание цинка в грунтах – 50 мг/кг. Оно может колебаться в пределах от 10 мг/кг до 570 мг/кг, но в почвенном растворе этот показатель не превышает 270 мг/кг. Концентрация микроэлемента в растениях составляет 1 – 80 мг/кг сухой массы. Например, яблоки содержат 1,2 мг цинка, а листья салата – до 73 мг/кг. Вынос цинка с урожаем полевых культур составляет 0,06 – 2,25 кг/га, а зерновых – от 0,06 до 0,3 кг/га.

Виды цинковых удобрений и их применение. В качестве цинковых удобрений используются три различных типа химических соединений: неорганические, синтетические хелаты и органические комплексы. Применение синтетических хелатов наиболее эффективно, но для многих культур форма внесения удобрений не играет большой роли. Поэтому в таких случаях используют неорганические соли, что более выгодно экономически. Из неорганических цинкосодержащих соединений широко применяют оксид цинка, карбонат цинка, сульфат цинка (растворимость в воде составляет до 98%), нитрат цинка и хлорид цинка. Наиболее перспективный метод в современной практике – это включение цинка в состав гранул сложных удобрений NP и NPK. Такая технология позволяет получить равномерное распределение микроэлемента в почве. Для повышения количества цинка в почве применяют также свиной навоз и птичий помет, которые содержат достаточное количество этого элемента.

Предпосевная обработка семян. Замачивание семян в цинкосодержащем растворе улучшает их прорастание, последующий рост и развитие растений, а также повышает урожайность. Рекомендуется для выращивания культур в почвах со средним дефицитом цинка. Для грунтов, бедных этим микроэлементом, такая обработка семян не будет иметь должного эффекта. Чаще всего для предпосевной обработки используют сульфат цинка (0,2 – 2,0 кг/т) или цинковые полимикроудобрения (до 4 кг/т).

Внесение цинковых удобрений в почву. Целесообразно применение цинкосодержащих удобрений в случае, если количество подвижных форм цинка в грунте не превышает 3 мг/кг (для минеральных почв) или 10 мг/кг (для торфяных почв). При основном внесении удобрения должны заделываться в почву для повышения доступности микроэлемента, поскольку цинк в почве малоподвижен. Необходимо также, чтобы водорастворимость удобрений была не менее 40 – 50%. Разовое внесение в почву 20 – 30 кг/га сульфата цинка позволяет обеспечить потребность растений в этом микроэлементе в течение 4 – 5 лет. Но количество удобрений и периодичность их внесения зависят во многом от типа грунта. Например, карбонатные почвы требуют более высоких норм расхода и сокращения сроков периодичности внесения.

Очень эффективен метод точечного внесения цинкосодержащих удобрений непосредственно в прикорневую зону, т.н. ленточный или припосевной способ. В этом случае для однолетних культур вносят ежегодно по 1 – 2 кг/га цинка, а для синтетических хелатов эта норма составляет 0,5 – 2,2 кг/га.

Внекорневые подкормки. Цинк, внесенный в почву, оказывает более существенное влияние на урожайность культур. Но для быстрого устранения симптомов дефицита этого микроэлемента применяют внекорневые подкормки. С этой целью используют 0,05 – 0,1% раствор сульфата цинка. Если корневая система культуры располагается в более глубоких слоях почвы, следует учитывать малоподвижность цинка в растении и дополнять внекорневую подкормку листовой. В этом случае при опрыскивании растения к раствору сульфата цинка добавляют карбамид, благодаря чему улучшается поступление цинка в растение. Во время вегетационного периода рекомендуется повторно проводить такие подкормки и опрыскивание.

Для большинства культур внекорневую подкормку проводят в период бутонизации – начала цветения. Для злаковых культур при внекорневых подкормках используют сернокислый цинк (содержание микроэлемента 22%), норма расхода составляет 150 – 200 г/га посевов. Плодовые культуры опрыскивают весной по распустившимся листьям (200 – 500 г cульфата цинка на 100 л воды) с добавлением 0,2 – 0,5 кг гашеной извести для нейтрализации кислотности и предотвращения возникновения ожога листьев. Для овощных культур внекорневые подкормки проводят с использованием хелатных форм и сульфатом цинка. Практическое применение хелатов цинка доказало их трех – пятикратное преимущество над его неорганическими солями. При наличии визуальных признаков дефицита цинка требуется внести не менее трети от уровня сезонного потребления этого элемента культурой.

Источник

Минеральные удобрения

Роль цинка в жизни растений весьма многообразна. Этот элемент — составная часть многих ферментов. Он выполняет важную роль в окислительно-восстановительных реакциях дыхания, участвует в регулировании синтеза АТФ, в обмене ауксинов и РНК.

При недостатке усвояемого цинка в почве многие растения заболевают, плохо растут и развиваются и дают низкий урожай. При остром цинковом голодании растения погибают. Особенно чувствительны к недостатку цинка в почве плодовые деревья: яблони, груши, вишни, персики, цитрусовые, виноград, грецкий орех, из полевых культур — кукуруза, фасоль и соя.

При недостатке цинка на листьях появляются хлоротичные бледно-зеленые, а у некоторых растений — белые пятна. У яблони и ореха развивается так называемая розеточная болезнь. На концах ветвей образуются пучки мелких листьев, которые располагаются в форме розеток. У таких деревьев рост корней замедляется, плоды становятся мелкими, приобретают уродливые формы. При сильном заболевании пораженные ветви отмирают, образуя суховершинность дерева. У косточковых пород и виноградника при недостатке цинка наблюдается мелколистность, у цитрусовых — крапчатость листьев, у ореха — желтуха. Характерный признак заболевания кукурузы — побеление верхушек листьев, между жилками листьев образуются желтые хлоротичные полосы, а вновь появляющиеся листья имеют светло-желтую, часто белую окраску. Показателем цинкового голодания у фасоли и сои служит появление на листьях хлоротичных пятен, у овощных культур — светлых пятен, которые позднее становятся желтыми с бронзовым оттенком. Все эти заболевания приводят к резкому снижению урожая и ухудшению качества продукции. Применение цинковых удобрений полностью устраняет заболевания, растения нормально развиваются и плодоносят.

Эффективность цинковых удобрений зависит от содержания подвижного цинка в почве. Наиболее доступны растениям водорастворимые и обменные формы цинка. Подвижность цинка в почве и его доступность растениям зависят от рН почвенного раствора, известкование почвы уменьшает растворимость цинка и, следовательно, его доступность растениям. Снижает доступность цинка растениям и органическое вещество. Цинк, вступая в обменные реакции с гуминовыми и фульвокислотами, а также с минеральными ионообменниками, закрепляется почвой благодаря образованию плохо диссоциирующих соединений. Подвижность цинка в почве снижается также в присутствии фосфатов, так как образующийся фосфат цинка малорастворим. Растворимость цинка повышается при увеличении содержания в почвенном растворе минеральных солей или С02 и в присутствии соды.

Содержание подвижного цинка в почвах варьирует в шиpoких пределах — от 0,5 до 26,0 мг/кг почвы. Только почвы таежно-лесной части Нечерноземной зоны, а также серые лесные почвы содержат достаточное количество подвижного цинка. Недостаток цинка наблюдается чаще всего на песчаных, супесчаных и карбонатных почвах, а также на малоплодородных и почвах, содержащих большое количество медленно разлагающегося органического вещества.

Цинковые удобрения увеличивают урожай зерна кукурузы на 5—7 ц/га, пшеницы — на 1,5—2 ц/га. Кроме того, они повышают устойчивость огурцов к галловой нематоде в условиях закрытого грунта, а также устойчивость картофеля к фитофторе и другим заболеваниям.

В качестве цинковых удобрений применяются сернокислый цинк и цинковые полимикроудобрения.

Сернокислый цинк — ZnS04х7H20 — содержит 22% цинка, это мелкокристаллический порошок, хорошо растворяется в воде.

Цинковые полимикроудобрения (ПМУ-7) — тонкий порошок, темно-серого цвета, содержит 19,6% окиси цинка, 17,4% силикатного цинка, 21,1% окиси железа, а также небольшие количества алюминия, меди, марганца, следы молибдена и других микроэлементов. Цинковые удобрения применяют для некорневых подкормок растений, предпосевной обработки семян, а также вносят их в почву. Под кукурузу дают 20 кг/га ПМУ-7 при посеве в рядки, в смеси с основными удобрениями. Для некорневой подкормки используют раствор сернокислого цинка (150—200 г соли растворяют в 100 л воды для подкормки с самолета или в 300—400 л воды — для наземного опрыскивания пропашных культур). Подкормку нужно проводить в период бутонизации или начала массового цветения растений, а плодовых деревьев — весной по распустившимся листьям. Сады опрыскивают 0,2—0,5%-ным раствором сернокислого цинка (200—500 г на 100 л воды) с добавлением 0,2—0,5% гашеной извести, чтобы избежать ожога листьев. В период покоя по спящим почкам растения обрабатывают 2—3%-ным раствором сернокислого цинка.

Семена перед посевом опрыскивают или опудривают сернокислым цинком. Для обработки 1 ц семян 3—4 г сернокислого цинка растворяют в 4 л воды и этим раствором смачивают семена. Опудривают семена измельченным порошком сернокислого цинка. Для лучшего прилипания сернокислый цинк смешивают с техническим тальком. Семена кукурузы хорошо опудривать полимикроудобрением (на 1 ц семян расходуют 400 г удобрения).

Источник

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Популярные статьи

Цинковые удобрения

Цинк в жизни растений

Полевые культуры с урожаем выносят от 75 до 2250 г/га цинка. К культурам с повышенной чувствительностью к недостатку цинка относятся гречиха, хмель, свекла, картофель, клевер луговой. Сорные растения содержат цинка больше, чем культурные. Повышенным содержанием цинка отличаются хвойные растения; самое высокое содержание в ядовитых грибах. Полевые культуры нуждаются в цинке меньше, чем плодовые.

Благодаря воздействию цинка на стабилизацию дыхания при резкой смене температур повышается жаро- и морозоустойчивость растений. Влияет на утилизацию фосфора растениями. При дефиците цинка отмечается высокая концентрация неорганического фосфора в растениях. у растений гороха и томата при недостатке цинка увеличивается поступление фосфора, но его утилизация нарушается, при этом в несколько раз увеличивается содержание неорганического фосфора и снижается содержание в составе нуклеотидов, липидов и нуклеиновых кислот. После добавления цинка в питательный раствор использование поглощенного фосфора нормализуется.

Под действием цинка изменяется накопления фосфора корнями и замедляется транспорт фосфора в надземные органы. Цинк способен химически связывать растворимые соединения фосфора. Недостаток цинка тормозит превращение неорганических фосфатов в органические формы.

Цинк участвует в биосинтезе предшественников хлорофилла и в фотосинтезе. В этиолированных и зеленых листьях кукурузы обнаружен цинкпротопорфирин, который, вероятно, является предшественником железопорфиринов и магнийпорфирина.

В фотосинтезе может задействоваться цинксодержащий фермент карбоангидраза, улавливающая диоксида углерода, который выделяется в атмосферу в процессе фотодыхания. Карбоангидраза необходима для проникновения углекислого газа или гидрокарбонат-ионов через оболочку хлоропласта.

Известно свыше 200 ферментов, активируемых цинком. В состав карбоангидразы входит 0,31-0,34% цинка. Также входит в состав щелочной фосфатазы, малатдегидрогеназы, алкогольдегидрогеназы, глутаматдегидрогеназы и т. д.

Цинксодержащая карбоангидраза обнаружена в растениях овса, петрушки, гороха, в хлоропластах томата. Цинк — компонентом дегидрогеназ, требующих присутствия НАД.

Дефицит цинка в растениях приводит к накапливанию редуцирующих сахаров, уменьшает содержание сахарозы и крахмала, увеличивает накопление органических кислот, снижает содержание ауксина, нарушает синтез белка, накоплению азотистых небелковых растворимых соединений. Подавляется в 2-3 раза деление клеток, что вызывает морфологические изменения листьев, нарушается растяжение клеток и дифференциации тканей, гипертрофируются меристематические клетки, угнетаются столбчатые клетки продольного растяжения у льна и уменьшаются размеры хлоропластов. При достаточном содержании — формируется большое количество митохондрий.

К недостатку цинка чувствительны плодовые, прежде всего цитрусовые, культуры. У яблони, абрикоса, персика, айвы, вишни отмечаются мелколистность и розеточность, у цитрусовых — пятнистость листьев. У кукурузы при недостатке — побеление, или хлороз, верхних листьев, у томата — мелколистность и скручивание листовых пластинок и черешков, для всех растений характерна задержка роста.

Дефицит цинка может проявляться на кислых сильнооподзоленных легких почвах, карбонатных и высокогумусированных почвах. Усиливают недостаточность высокие дозы фосфорных удобрений и сильное припахивание подпочвы к пахотному горизонту.

Цинковые удобрения повышают урожай зерна кукурузы на 0,5-0,7 т/га, хлопка-сырца — на 0,2-0,4 т/га, зерна пшеницы — на 0,15-0,2 т/га. На фоне цинкового голодания, цинковые удобрения повышают урожай чеснока, гороха, фасоли, томатов, повышается сахаристость плодов томатов, увеличивается содержание витамина С, снижается заболеваемость бурой пятнистостью, повышается сбор красных плодов. Цинковые удобрения способствуют устойчивости картофеля к фитофторе и другим заболеваниям.

Источник