Эта статья перенесена сюда!

Увлажнение территории определяется не только количеством осадков, но и испаряемостью. При одинаковом количестве осадков, но разной испаряемости, условия увлажнения могут быть различными.

Для характеристики условий увлажнения пользуются коэффициентами увлажнения. Существует более 20 способов его выражения. Наиболее распространенными являются следующие показатели увлажнения:

- Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова.

где R – месячное количество осадков;

Σt – сумма температур за месяц (близка к показателю испаряемости).

- Коэффициент увлажнения Высоцкого-Иванова.

где R – сумма осадков за месяц;

Ep – месячная испаряемость.

Коэффициент увлажнения около 1 – увлажнение нормальное, менее 1 – недостаточное, более 1 – избыточное.

- Радиационный индекс сухости М.И. Будыко.

где Ri – радиационный индекс сухости, он показывает отношение величины радиационного баланса R к сумме тепла Lr, необходимого для испарения осадков за год (L – скрытая теплота парообразования).

Радиационная индекс сухости показывает, какая доля остаточной радиации затрачивается на испарение. Если тепла меньше, чем требуется для испарения годовой суммы осадков, увлажнение будет избыточным. При Ri 0,45 увлажнение избыточное; при Ri = 0,45-1,00 увлажнение достаточное; при Ri = 1,00-3,00 увлажнение недостаточное.

Атмосферное увлажнение

Количество выпадающих осадков без учета ландшафтных условий – величина абстрактная, потому что она не определяет условий увлажнения территории. Так, в тундре Ямала и полупустынях Прикаспийской низменности выпадает одинаковое количество осадков – около 300 мм , но в первом случае увлажнение избыточное, велика заболоченность, во втором – увлажнение недостаточное, растительность здесь сухолюбивая, ксерофитная.

Источник

Атмосферное увлажнение почв различных ландшафтных зон

| Ландшафтные зоны | Почвы | Среднегодовые суммы осадков, мм | Индекс сухости К | Коэффициент увлажнения х, | Тип водного режима почв |

| Тундра | Тундрово- глеевые, болотные | 100-250 | 2,2 | Преимущественно водо- застойный | |

| Тайга | Подзолистые, подбуры | 350-600 | 0,45-0,8 | 2,2-1,2 | Промывной |

| Лесостепь | Серые лесные | 350-500 | 0,8-1,2 | 1,2-0,5 | Периодически промывной |

| Степь | Черноземы, каштановые | 250-400 | 1,2-3,0 | 0,6-0,3 | Непромывной |

| Полупустыня | Бурые пустынно- степные | 150-250 | 3,0-5,0 | 0,3-0,2 | » |

| Пустыня | Серо-бурые пустынные | 5,0 | 1,0 и в почвах имеет место свободный дренаж, избыток атмосферной влаги, поступающей в почвенную толщу, просачивается насквозь ее и пополняет грунтовые воды. Такой тип водного режима называется промывным (рис. 4.1). Промывной тип водного режима характерен для почв таежной зоны, субтропических и тропических лесов (см. табл. 4.2). При этом типе водного режима |

происходит растворение и перемещение в нижнюю часть почвы или за ее пределы многих минеральных и органических продуктов почвообразования.

При коэффициенте увлажнения >1,0, но плохом дренаже (чему способствует плоский рельеф и тяжелый гранулометрический состав почв) избыток атмосферной влаги застаивается в почвах и в них формируется временная или постоянная почвенная верховодка. Такой тип водного режима называется водозастой- ным. Он развит, например, во многих тундровых или болотных таежных почвах. Его усилению способствует неглубокий уровень вечной мерзлоты, служащей водоупором. При водозастойном режиме продукты почвообразования остаются на месте, а в почве возникает комплекс явлений, связанных с переувлажнением почв.

В условиях, где коэффициент увлажнения 1, в почвах с затрудненным дренажем создается водозастойный режим, подобный описанному для автоморфных почв, но часто более резко выраженный. При этом режиме влага атмосферных осадков идет на пополнение грунтовых вод, уровень которых начинает приближаться к поверхности, и почвы сильно переувлажняются. Водозастойный режим имеют почвы низинных болот, которым свойственно грунтовое питание.

При коэффициенте увлажнения 2 углекислого газа и поглощается столько же кислорода. В верхней части почвенной толщи полный воздухообмен осуществляется за несколько часов.

Еще одной производной климатических характеристик является тепловой (или температурный) режим почв. Количество солнечного тепла, которое получают почвы, как и количество тепла, которое они отдают атмосфере, периодически изменяется в течение суток и по сезонам года. В суточном цикле с восхода солнца и до 14 ч почва нагревается, затем она постепенно начинает охлаждаться. Максимальное охлаждение наблюдается около 4—5 ч ночи.

В годовом цикле почва нагревается с первых месяцев весны до середины лета, затем постепенно охлаждается. Суточные колебания температур обычно проявляются до глубины немногим более 50 см. Годовые колебания температур иногда распространяются до глубины 15 м (наиболее резкие — до 3,5 м). На распространение тепла в почвенной толще требуется некоторое время, обусловленное ее теплопроводностью, поэтому с глубиной наблюдается все большее запаздывание соответствующих температур по сравнению с поверхностью почвы. Рассмотрим основные типы температурных режимов почвы, выделяемые В.Н. Димо. Их дифференциация основана главным образом на учете интенсивности процессов промерзания почв, т. е. на динамическом показателе.

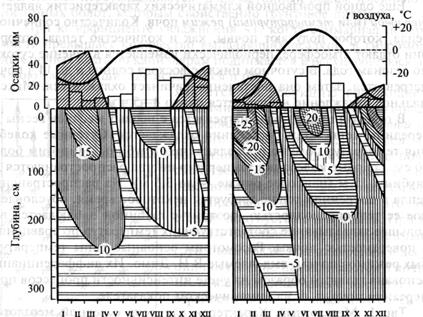

Тип 1. Мерзлотный. Характерен для почв с вечной мерзлотой сплошного типа. В течение года преобладает процесс охлаждения почвы. В холодный период почва промерзает до верхней границы вечномерзлых пород. Процесс нагревания сопровождается протаиванием сезонно-мерзлого слоя. Среднегодовая температура почвы и температура на глубине 0,2 м самого холодного месяца — отрицательные (рис. 4.4).

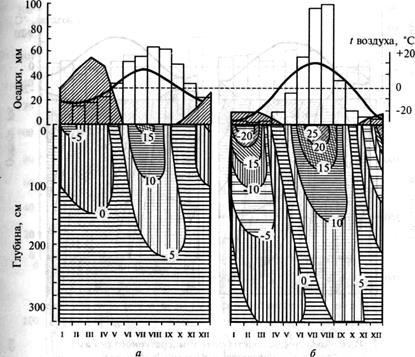

Тип 2. Длительносезоннопромерзающий. Охлаждение почвы сопровождается промерзанием. Длительность промерзания не менее 5 мес., глубина проникновения отрицательных температур более 1 м. Сезонное промерзание не сопровождается смыканием с возможной вечной мерзлотой островного типа. Прогревание почвы приводит к оттаиванию. Среднегодовая температура почвы обычно положительная, но температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м отрицательная (рис. 4.5).

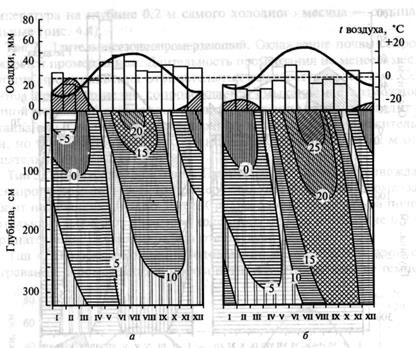

Тип 3. Сезоннопромерзающий. Процесс охлаждения сопровождается процессом неглубокого промерзания. Длительность промерзания от нескольких дней до 5 мес. Среднегодовая температура положительная. Температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м отрицательная. Вечная мерзлота отсутствует (рис. 4.6).

Тип 4. Непромерзающий. В годовом цикле преобладает процесс нагревания. Промерзания и морозности нет. Отрицательные температуры в почве отсутствуют или наблюдаются лишь несколько дней. Температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м положительная (рис. 4.7).

Тип 5. Постоянно теплый. Температура самого холодного месяца во всей толще не опускается ниже 10 °С (т. е. ниже уровня биологически активных температур).

Тип 6. Постоянно жаркий. Суточные амплитуды температур превышают годовые амплитуды, а среднегодовая температура почв на глубине 0,2 не опускается ниже 20 °С.

Подытоживая оценку вкладов факторов географической среды в механизмы почвообразования, еще раз подчеркнем, что в первую очередь в этой связи речь должна идти о производных биологического фактора (круговорот веществ в системе организмы—почва) и климатического фактора (водный, воздушный и тепловой режимы почв).

Рис. 4.4. Термоизоплеты почв температурного режима мерзлотного типа

(по В.Н. Димо): а — мыс Шмидта; 6 — Якутск

Рис. 4.5. Термоизоплеты почв температурного режима длительно сезоннопромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Хибины; б — Чита

Рис. 4.6. Термоизоплеты почв температурного режима сезоннопромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Оренбург; б — Волгоград

Значительно меньшую роль играют здесь геологический и геоморфологический факторы (см. рис. 5.1).

Все вышеупомянутые механизмы и процессы почвообразования, так или иначе отражающие динамику географических факторов, как можно заметить, представляют собой отдельные физические, механические, химические или биологические процессы. Их совокупность естественным образом делится на четыре группы (по А.А. Роде, 1971):

1) обмен веществом и энергией между почвой и другими природными телами;

2) превращения веществ и энергии в почве;

3) изменения физического состояния вещества в почве;

4) передвижение веществ и энергии в почве.

К первой группе (обмен веществ) относятся следующие процессы:

а) многосторонний обмен газами в системе атмосфера—почва — грунт—растение;

б) такой же многосторонний обмен влагой (жидкой и парообразной) в той же системе;

в) обмен коротко- и длинноволновой радиацией в системе Солнце—растения—атмосфера—космическое пространство;

г) многосторонний обмен тепловой энергией в системе атмосфера— почва—растение—грунт;

д) двусторонний обмен зольными веществами и азотом в системе почва—растительность;

Рис. 4.7. Термоизоплеты почв температурного режима непромерзающего типа

(по В.Н. Димо): а — Сочи; б — Тбилиси

е) безобменное, преимущественно одностороннее, поступление в почву органического вещества, синтезированного растениями;

ж) двусторонний обмен между почвой и атмосферой пылью;

и) двусторонний обмен между почвой и грунтом (грунтовыми водами) солями.

Ко второй группе процессов (превращение веществ и энергии в почве) относятся следующие:

а) реакции разложения органических соединений, входящих в состав растительных и животных остатков;

б) многообразные явления микробного синтеза и микробного разложения, образования и разложения органоминеральных соединений разной природы;

в) внутрипочвенный обмен ионами и молекулами между твердой и жидкой фазами;

г) фиксация молекулярного азота из почвенного воздуха, а также аммонификация, нитрификация, денитрификация;

д) явления новообразования и распада различных органических кислот и солей;

е) явления окисления и восстановления, в особенности соединений железа и марганца;

ж) отдельные реакции, из которых слагаются явления разложения и превращения первичных и вторичных минералов и синтеза вторичных.

Третья группа процессов (изменения физического состояния вещества в почве) включает:

а) фазовые переходы воды (испарение и конденсация, замерзание и таяние) и солей (растворение и кристаллизация);

б) изменения структурного состояния почвенной массы (агрегация и дезагрегация, коагуляция и пептизация);

в) изменение степени дисперсности (физическое дробление минеральных частиц, образование твердых конкреций).

И четвертую группу процессов (передвижение вещества в почве) составляют следующие из них:

а) передвижение воздуха внутри почвы под влиянием изменений атмосферного давления и температуры;

б) диффузное передвижение газов в почвенном воздухе;

в) передвижение жидкой влаги и растворенных в ней веществ под влиянием силы тяжести, капиллярных, сорбционных и осмотических сил;

г) передвижение водяного пара, обусловленного градиентом его давления;

д) передвижение твердой почвенной массы животными-землероями, гравитацией и криотурбационными явлениями.

Некоторые из перечисленных процессов свойственны только почвам. Это прежде всего процессы обмена веществом и энергией между почвой и растительностью, почвой и другими природными телами. Но большинство из них не являются специфичными только для почв, они общие для разных сред и идут, например, в горных породах, в гидросфере, в атмосфере, на дне океанов и морей. К таким процессам относятся синтез и разложение органических веществ и минералов, фазовые переходы вещества и др.

Все названные в четырех группах процессы получили название почвенные микропроцессы, или элементы почвообразования.

В настоящее время в почвоведении развито представление об иерархической системе почвенных процессов, в пределах которой выделяются четыре уровня процессов по степени их сложности и специфичности. Почвенные микропроцессы занимают самый низкий уровень иерархии и рассматриваются именно как составляющие элементы для процессов более высоких уровней. При совместном длительном протекании определенных комбинаций микропроцессов развиваются элементарные почвообразовательные макропроцессы, а сочетания последних, в свою очередь, выражаются в частных почвообразовательных макропроцессах. Процесс, который охватывает всю почвенную толщу в целом, называется общим почвообразовательным макропроцессом.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 4335 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Коэффициент увлажнения

↑ Коэффициент увлажнения определение

Для того чтобы правильно оценить увлажнение территории, метеорологи и географы пользуются специальным показателем – коэффициентом увлажнения.

Влажность местности поддерживает круговорот воды, который состоит из 2-х взаимосвязанных процессов: выпадение осадков и испарение под действием тепла. Отношение между этими показателями за 1 год и называется коэффициентом увлажнения.

Высчитывается по формуле: К увл. = колич. осадков (мм) : величину испарения (мм).

При результате 1 – переизбыток влаги. Результат 0 показывает нормальную увлажнённость. В горных районах дожди идут чаще, тепла мало, поэтому и показатель равен 1,8 – 2,4 мм.

↑ Коэффициент увлажнения в арктических пустынях

Для территорий, расположенных за линией полярного круга характерно круглогодичное господство арктических воздушных масс. Летом здесь температура 0-4 градуса тепла, что недостаточно для того, чтобы снег растаял до конца. Причём белая снежная поверхность отражает много солнечного тепла.

За год выпадает 400-600 мм осадков, больше летом, но и зимы с частыми снегопадами. Постоянный холод не даёт влаге интенсивно испаряться, поэтому в арктических пустынях увлажнение избыточное, с показателем коэффициента «> 1». Территории чаще заболоченные.

↑ Коэффициент увлажнения в тундре

Зона тундры простирается южнее арктических пустынь и тянется 300-500 км полосой вдоль берегов северных морей и по прилегающим территориям. Эта местность с избыточным увлажнением и коэффициентом ближе к двум единицам при годовом количестве осадков 200-300 мм и испаряемости 125-150 мм. Тепла здесь мало – коротким летом 4-10 градусов, зимой много снега. Кроме того влага задерживается на поверхности из-за промёрзшего грунта.

↑ Коэффициент увлажнения в лесотундре

Южнее тундры протянулась 50-300 км полоса лесотундры с субарктическим климатом. Здесь чередуются тундровые и редкие лесные участки. Та же, как в тундре, вечная мерзлота, но распределение неравномерное. Много заболоченных мест и озёр.

Летний период теплее и длиннее, температура в июле, в среднем 10-14 градусов тепла. Зимой холодно. Осадки за год составляют 300-400 мм, это превышает количество слабого испарения, на что влияет недостаток тепла. Коэффициент равен 1,5, поэтому увлажнение в тундре считается избыточным.

↑ Коэффициент увлажнения в тайге

Территория тайги так же увлажнена избыточно, при коэффициенте 1,5 единицы и испаряемости 450 мм. При обширной площади этот показатель неодинаковый для разных районов. Осадки, 600-800 за год, приносят сюда воздушные массы с океана, тёплые в зимнее время, отчего часты оттепели, и прохладные в летние месяцы.

В северной и средней тайге ощущается недостаток тепла, поэтому осадков больше, чем испарений. В южной части даже возможно земледелие, хотя для этого требуется осушение почвы.

↑ Коэффициент увлажнения в смешанных и широколиственных лесах

Зона смешанных и широколиственных лесов расположена южнее таёжной зоны. Размер коэффициента увлажнения здесь равен 1,1-1,2. Это меньше чем в зонах тундры и тайги, и говорит о нормальном увлажнении, когда количество испаряемой влаги (570 мм) близко к количеству выпавших осадков (700 мм). Такие условия считаются благоприятными для жизнедеятельности растений – достаточное количество влаги, которая не застаивается.

↑ Коэффициент увлажнения в лесостепи

Лесостепную зону считают переходной между лесом и степью с чередованием дубовых и мелколиственных лесов со степными участками. Ближе к северным границам зоны осадки и годовая испаряемость выравниваются, чему помогает тёплый климат. Величина коэффициента здесь равняется 0,7-1,1. Увлажнения достаточно, но оно неустойчивое, даже при маленьком уменьшении осадков наступает засуха. При малом количестве осадков, жаркой погоде и пониженной влажности – атмосферная засуха. Ещё встречается почвенная засуха.

↑ Коэффициент увлажнения в Москве

На территории Московской области расположена зона со смешанными лесами. С севера – тайга. В Подмосковье – тёплое и влажное лето, мягкая зима. Осадков выпадает 400-650 мм при испаряемости 550 мм. Высчитывая по формуле, величина коэффициента увлажнения получается равной 1,18, то есть больше 1. Такой результат говорит об избыточном увлажнении. В московских районах испарение равно 435 мм, значит, коэффициент равен 1,5.

↑ Итоги

На увлажнение территории влияет:

- Количество осадков.

- Температура воздуха.

- Географическая широта местности и занимаемая площадь.

- Близость океана.

Испаряемость — влага, на испарение которой влияет температура, измеряют в миллиметрах. Чтобы оценить обеспеченность территорий влагой, пользуются коэффициентом увлажнения, который высчитывают по формуле К = О : И.

Источник