Тундрово-глеевые почвы: характеристика, особенности

Исследованием почв и их описанием занимался ученый В. В. Докучаев, который дал им определение. Он описал их генетические горизонты, зависимость развития от факторов абиотического и биотического происхождения, а также от географического положения. Докучаев посвятил этим исследованиям всю свою жизнь. Ученый выдвинул теорию, что почва является природным телом, которое имеет окрас, морфологическое строение и возраст. Условия ее формирования подчиняются закономерным изменениям в эволюции окружающего мира.

Особенностью тундрово-глеевых почв России является их географическое месторасположение в условиях вечной мерзлоты. От этого зависят их переувлажнение и химический состав.

Почвообразовательный процесс

Грунты, лежащие у нас под ногами, не сразу получаются такими, какими мы их видим. Они претерпели сложные и многокомпонентные трансформации веществ, из которых состоят. Основными процессами, участвующими в почвообразовании, являются:

- Изменение органоминерального вещества с его полным или частичным разрушением и синтезом.

- Межфазные взаимодействия в почве. Фазы бывают жидкими, твердыми, газовыми и живыми.

- Миграция вещества и энергии в процессе почвообразования.

Из вышесказанного ясно, что множество факторов определяют продолжительность и интенсивность таких процессов, которые обеспечивают разнообразие почвенных форм. Изменения в грунтах происходят постепенно, но этот процесс невозможно остановить. От его активности зависит и характеристика тундрово-глеевых почв.

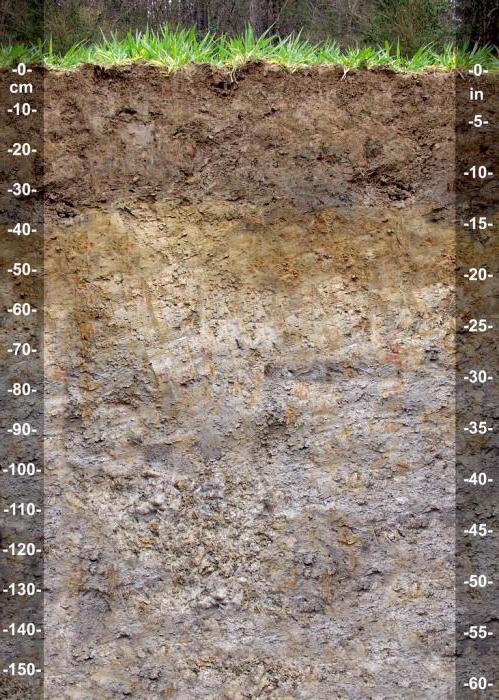

Почвенный профиль

Это одна из важных характеристик, вызывающая интерес у исследователей. Морфологическое изучение строения почвы начинается с изучения ее среза. Он рассматривается от верхнего слоя до материнской породы. Образующаяся поверхность отражает почвенные горизонты, которые накладываются друг на друга. Генетические горизонты являются результатом различных процессов в окружающей среде, а также миграции веществ и энергии, которые во временном и пространственном промежутке способствуют их образованию. Условия увлажнения и другие особенности климата влияют на все перемены, происходящие в генетических горизонтах.

Каждому слою присваивается свой буквенный индекс:

1. А – это верхний слой почвенного профиля, в который входят три горизонта:

- А0 – верхний, включающий в себя опавшие листья и лесную подстилку.

- Аm (H) – слой, включающий органическую часть растений или их переработанные отложения.

- А1 – гумусовый горизонт, в который входят гумифицированные органические вещества и подвижные соединения. Это переходный слой. В нем происходят процессы противоположно направленные, идет миграция подвижных соединений в более глубокие слои почвенного профиля или в верхние горизонты.

2. А2 (Е) – это элювиальный слой или горизонт вымывания. Он не имеет структуры, содержит илистые осложнения. Его оттенок более светлый, чем цвет слоев, которые лежат выше.

3. В – это иллювиальный слой, который является переходным между гумусным горизонтом и почвообразующей породой. В нем выделяются несколько промежуточных слоев, которые являются самостоятельными горизонтами с переходными и ослабляющимися процессами гумификации. В каждом таком подслое присутствуют катионно-анионные соединения и их выделения в виде конкреций, псевдомицелий, пленок и другие.

4. G – глеевой горизонт. Он характерен для переувлажненных почв. Его окраска светлая с голубым, ржавым или охристым оттенком. Слой отличается вязкостью и слитностью.

5. С – почвообразующая порода. Она не участвует в рассматриваемом процессе, но содержит его следы в виде соединений, принесенных с верхних горизонтов.

6. D (R) – горная порода, отличающаяся от материнской своими свойствами.

Существуют автоморфная и гидроморфная почвы, что определяется расположением грунтовых вод.

Исследования

Повторим, что изучением тундрово-гелевых почв занимался ученый В.В. Докучаев. Позже исследования проводили Ю.А. Ливеровский, Е.Н. Иванова. Они исследовали почвообразование, физические и химические свойства, их классификационные разновидности.

В настоящее время различают несколько типов почв:

- Арктотундровые глееватые.

- Тундровые иллювиально-гумусовые. Встречаются в лесотундре и кустарниковой зоне.

- Типичные тундрово-глеевые почвы.

- Торфяно-глеевые.

- С верхним торфяным слоем 20–30 см.

Почвы тундрово-глеевые характерны для зоны с наиболее суровым климатом. Для тундровой зоны характерно безлесное пространство с неравномерным распространением растительности разных жизненных форм. Основными регионами, которым свойственны подобные ландшафты, являются берега северных морей и океанов (Северный Ледовитый океан, Охотское море), Камчатка, Чукотский полуостров и другие районы.

Особенности почвообразования

На этот процесс влияют многие факторы. Тундрово-глеевые почвы, которые свойственны тундре, сформировались в субарктическом климате. Его главными особенностями являются малоснежные и достаточно суровые зимы, короткий летний период с умеренными температурами окружающей среды, частые ветры. Почвообразующей основой являются отложения ледниковой, морской или аллювиальной пород. Они характеризуются маломощными свойствами и кислой реакцией почвенного раствора из-за низкого содержания гумуса. Образуются отложения на глинистых и суглинистых породах. При эрозивных процессах и факторах внешней среды они подвергаются различным геологическим воздействиям, к которым относятся:

- Трещинообразование. Наблюдается при резком перепаде температур поверхностей окружающей среды и почвы. Этот контраст приводит к образованию морозобойных трещин. Они возникают и в единственном экземпляре, и целыми обширными системами.

- Солифлюкционные процессы. Возникают при оттаивании верхних слоев и нарушении их структуры. Пучение приводит к образованию склонов, возвышений, которые вызывают сползание верхних слоев почвы. Оно наблюдается при оттаивании и последующем замерзании грунта с образованием ледяной корки.

Эти процессы возникают многократно, имеют сезонный характер развития. Также верхние слои тундрово-глеевых почв подвергаются следующим природным воздействиям:

- Гумусообразование.

- Оглеение.

- Криогенез.

Оглеение происходит на различных этапах почвообразовательного процесса. Ученые изучают степень размытости и выраженности глеевого горизонта.

Характеристики

Как уже упоминалось выше, тундрово-глеевые почвы формируются в сложных климатических условиях, которые сопровождаются низкими температурами и недостатком кислорода. Деятельность микроорганизмов затруднена из-за скудной растительности и высокой степени увлажнения. Микрофлора таких почв представлена микобактериями, актиномицетами и плесневыми грибами. Их характерными особенностями является отсутствие фиксации азота из-за плохой аэрации. Почвенные микроорганизмы здесь специфичные, адаптированные к анаэробным условиям.

Почвенный профиль

Это понятие означает сочетание разных генетических горизонтов. Особенностью профиля тундрово-глеевых почв является наличие следующих слабо дифференцируемых почвенных горизонтов:

- Ар – мохово-торфяной. Он имеет мощность 6-10 см.

- В – глеевой. Его мощность достигает 50-60 см, а цвет может быть разных оттенков ржавого и сизо-голубого. Глеевые горизонты бесструктурные, содержат частички льда.

Этот почвенный профиль подстилается вечной мерзлотой, которая является остаточным проявлением ледникового периода.

Химический состав

Тундрово-глеевые почвы включают в себя грубый гумус с преобладанием фульвокислоты. Его процентное соотношение составляет от 1-7%. С увеличением глубины остаются лишь следовые фрагменты присутствия гумуса.

Растительность

Тундрово-глеевые почвы, природная зона которых предопределена условиями Крайнего Севера, не могут похвастаться разнообразием флоры и фауны. Данному климатическому поясу свойственны короткое лето и продолжительная зима с низкими среднегодовыми и среднесуточными температурами. Снежный покров здесь образуется довольно мощный. В некоторых местах он держится практически круглый год. Эти условия становятся критическими для развития растений и животных. Для тундры свойственны свои типы растительных сообществ, которыми являются:

- Лишайнико-моховые (наиболее характерны для тундрово-глеевых типов почв).

- Кустарничковые.

- Лесотундры.

Тундрово-глеевые почвы, растительность которых обусловлена переувлажненностью, создают среду для развития, роста и размножения споровых растений — мхов, лишайников, некоторых видов трав.

Использование в хозяйстве

Вечная мерзлота и суровый климат не позволяют рационально использовать тундровые земли. В этих условиях широко распространено сельскохозяйственное животноводство (в основном оленеводство), которое обеспечивается кормовой базой природного происхождения. Одна из особенностей тундрово-глеевых почв заключается в том, что их использование возможно только в южных регионах климатической зоны, в которой они распространены.

Источник

Тундровые почвы

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Тундровые почвы» в других словарях:

ТУНДРОВЫЕ ПОЧВЫ — почвы тундровой зоны Северного полушария; содержат до 5% гумуса. Тундровые глеевые, тундровые подбуры и др.; пастбища, местами выращивание картофеля, капусты, кормовых корнеплодов, ячменя на зеленый корм … Большой Энциклопедический словарь

тундровые почвы — Почвы разных типов, формирующиеся под тундровой растительностью, обычно маломощны, с малым содержанием гумуса, часто с признаками мерзлотных явлений … Словарь по географии

тундровые почвы — почвы тундровой зоны Северного полушария; содержат до 5% гумуса. Тундровые глеевые, тундровые подбуры и др.; пастбища, местами выращивание картофеля, капусты, кормовых корнеплодов, ячменя на зелёный корм. * * * ТУНДРОВЫЕ ПОЧВЫ ТУНДРОВЫЕ ПОЧВЫ,… … Энциклопедический словарь

ТУНДРОВЫЕ ПОЧВЫ — почвы тундровой зоны Сев. полушария; содержат до 5% гумуса. Тундровые глеевые, тундровые подбуры и др.; пастбища, местами выращивание картофеля, капусты, кормовых корнеплодов, ячменя на зелёный корм … Естествознание. Энциклопедический словарь

тундровые почвы — • арктические и тундровые почвы В большей части Арктики среди каменистых россыпей наиболее часто встречаются арктические дерновые почвы – бурые почвы с верхними серыми гумусовыми почвенными горизонтами глуб. до 10–20 см. В зоне тундр большинство… … Географическая энциклопедия

Тундровые почвы — группа типов п. с различными свойствами, формирующаяся в тундровой зоне на породах разного мехсостава, под кустарниково (кустарничково) моховой, мохово лишайниковой растительностью. В плакорных условиях на суглинистых породах наиболее… … Толковый словарь по почвоведению

арктические и тундровые почвы — • арктические и тундровые почвы В большей части Арктики среди каменистых россыпей наиболее часто встречаются арктические дерновые почвы – бурые почвы с верхними серыми гумусовыми почвенными горизонтами глуб. до 10–20 см. В зоне тундр большинство… … Географическая энциклопедия

Тундровые зоны — природные зоны материков, главным образом Северного полушария (в Южном полушарии встречаются небольшими участками на островах близ Антарктиды), в арктических и субарктических поясах. В Северном полушарии Т. з. расположена между зонами… … Большая советская энциклопедия

почвы горных областей — более щебнистые и более мелкие, чем их равнинные аналоги. Кроме того, в горных чернозёмах, напр., из за повышенной щебнистости и малого исходного содержания извести в горной породе горизонт вмывания карбонатов может быть значительно меньше, чем в … Географическая энциклопедия

тундровые глеевые почвы — см. арктические и тундровые почвы. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006 … Географическая энциклопедия

Источник

Тундровые почвы

Тундровые ландшафты – сравнительно молодое образование. Геологические данные свидетельствуют; что в районах, находящихся за полярным кругом, еще 1,5 млн. лет назад были распространены хвойно-широколиственные леса. Формирование тундровой зоны связано с общим похолоданием и ледниковыми эпохами на протяжении плейстоцена.

Общие условия почвообразования. Карельское слово «тундра» (по-фински «тунтури») означает безлесное место. Тундровые ландшафты широко распространены на Кольском полуострове и полуострове Канин, в бассейне южной Печоры и Воркуты, на полуостровах Ямал, Гыдан, Таймыр и далее к северу от Среднесибирского плоскогорья, на восточносибирском побережье морей Северного Ледовитого океана, на Чукотском полуострове, Камчатке и в северной части восточного побережья Охотского моря.

Климатические условия тундр характеризуются отрицательной среднегодовой температурой от -2 в европейской до — 12°С в азиатской части России. Средняя температура июля, как правило, не поднимается выше +10°С, а средняя температура января опускается очень низко до – 30 – -40°С в Индигирско-Колымской тундре. Безморозный период невелик, обычно около трех месяцев. Количество осадков на востоке около 150–250 мм в год, в европейской части России больше: 450 мм – в тундрах Кольского полуострова, 360 мм – в районе Воркуты. Для летнего времени характерны высокая относительная влажность воздуха (80–90%) и непрерывное солнечное освещение.

В составе тундровой растительности преобладают кустарники, кустарнички, травянистые растения, мхи и лишайники. Древесные формы в тундре отсутствуют. Это обусловлено рядом причин – переувлажнением почвы летом и развитием анаэробных микробиологических процессов, сильными ветрами, иссушающими молодые побеги на протяжении холодного периода, низкой температурой и т.д. Почвенная микрофлора довольно разнообразна (бактерии, грибы, актиномицеты). Бактерий в тундровых почвах значительно больше, чем в арктических. В 1 г почв центральной подзоны тундры их обнаружено от 400 до

3500 тыс., в почвах южной тундры – от 300 до 3800 тыс. Переувлажненность тундровых почв в безморозный период и обусловленный этим недостаток кислорода способствуют развитию значительного количества анаэробных бактерий.

По характеру растительности тундровую зону делят на подзоны: лишайниково-моховых и кустарничковых тундр, а также лесотундры. Наиболее типична для тундры лишайниково-моховая растительность, где глинитые пространства покрыты преимущественно мхами и травами, каменистые – лишайниками. Южнее наряду с мхами и лишайниками появляются кустарники (главным образом ерник), а еще южнее, в пределах лесотундры, встречаются изолированные лесные массивы. Лесная растительность заходит вглубь тундровой зоны лишь по речным долинам.

Несмотря на сильную увлажненность почв, в тундре не образуется крупных скоплений торфа. Значительные массивы торфяных болот появляются лишь в лесотундре.

Среди почвообразующих пород в тундрах преобладают различные типы ледниковых отложений. К западу от Урала ледниковые отложения содержат значительное количество грубообломочного материала горных пород областей сноса – Балтийского щита, с одной стороны, и Новой Земли и Полярного Урала – с другой. К востоку от Урала, в северной части Западно-Сибирской низменности, почвообразующими являются породы комплекса ледниковых отложений с морскими и озерными осадками, которые содержат значительно меньше валунного материала, чем морены Европы. Источником сноса для формирования минерального состава ледниковых отложений Зауралья служили Северный Урал и Таймырско-Норильский район.

В восточной части Северо-Сибирской и на площади Яно-Индигирской и Колымской низменности среди четвертичных отложений преобладают озерно-аллювиальные. В связи с тектоническими погружениями отдельных районов эти отложения имеют мощность в несколько сотен метров.

В местах близкого расположения плотных метаморфических и из-верженных пород распространены каменистые и дресвяные россыпи.

На растительности тундровых ландшафтов, почвообразования и различных геологических процессах сказывается влияние многолетней мерзлоты. Как известно, многолетней мерзлотой называют горизонты литосферы, сохраняющие на протяжении длительного времени отрицательную температуру. Многолетняя мерзлота местами выходит далеко за пределы тундровой зоны, распространяясь на огромной территории. Мощность толщи мерзлых грунтов нередко достигает нескольких сотен метров. В западных районах тундровой зоны многолетняя мерзлота встречается в виде отдельных островов. Сплошное распространение она приобретает к востоку от Мезени. По поводу генезиса «вечной» мерзлоты высказан ряд гипотез, однако общепринятого мнения нет, и большинство исследователей склоняется к тому, что это не современное, а древнее явление, сохранившееся от ледникового периода. Глубина ежегодного оттаивания многолетней мерзлоты определяется преимущественно составом пород и почв. По данным М.И. Сумгина, песчаные почвы и грунты оттаивают примерно на 1,2–1,6 м, глинистые – на 0,7–1,2, торфяно-болотные – на 0,2–0,4 м. Расположение плотного промерзшего грунта так близко от поверхности обусловливает сильное увлажнение почвенно-грунтовой массы и вследствие этого региональное заболачивание территории, несмотря на малое количество атмосферных осадков. Близость мерзлых грунтов сильно охлаждает почвенную толщу, что задерживает развитие почвообразовательного процесса. Низкая температура и пересыщенность водой тундровых почв отрицательно сказываются на биогеохимических процессах.

Специфические условия климата, усиливающиеся многолетней мерзлотой, обусловливают появление особых форм микрорельефа. Среди них в первую очередь следует упомянуть полигональные формы и бугры. В тундровой зоне полигоны имеют тот же характер, что и в арктической, но менее выражены. Бугры, с которыми связана пятнистость и медальонная структура тундры, представляют собой выпуклые участки грунта, ограниченные понижениями. К понижениям приурочена растительность. Образование бугров объясняют подтоком воды к наиболее промерзающим участкам. В отдельных случаях возникают крупные бугры с ледяным ядром (гидролакколиты). В тундрах северо-востока страны распространено явление термокарста. Таяние прослоев и жил льда, заключенных в толще четвертичных отложений, вызывает образование депрессий различного размера от мелких до крупных впадин, часто занятых озерами.

В условиях тундровой зоны получили распространение кислые бурые и торфяно-болотные почвы.

Кислые бурые тундровые почвы формируются в условиях хорошего промывания профиля и достаточного доступа кислорода, поэтому в этих почвах отсутствуют признаки анаэробности и застоя почвенных вод. Распространение кислых бурых почв в значительной мере определяется особенностями почвообразующих пород и рельефа, благодаря которым обеспечивается хороший дренаж почвенной толщи. Этим объясняется то, что кислые бурые почвы приурочены в зоне тундр к горным районам и расчлененным высоким денудационным равнинам с чехлом хорошо проницаемых рыхлых отложений.

Для этих почв характерно накопление слабо разложенных растительных остатков, в силу чего в верхней части профиля располагается хорошо выраженный торфянистый горизонт Ат. Нижняя часть профиля слабо дифференцирована на генетические горизонты и обычно имеет мощность не более 40–50 см. Ниже горизонта Ат располагается маломощный гумусовый горизонт коричнево-бурого цвета, постепенно переходящий в горизонт В, морфологически очень слабо отличающийся от почвообразующей породы. Образованию дифференцированного профиля препятствуют процессы периодического замерзания и оттаивания почвенно-грунтовой массы и ее многократное перемешивание при этом.

В качестве примера приведем описание бурой тундровой почвы на горном плато Мончетундры (Кольский полуостров). Почвообразующей породой служат маломощные покровные отложения, залегающие на метаморфических породах основного состава (метагаббро). Растительность представлена мхами, карликовой березой, ягодниковыми кустарничками, лишайниками, злаками, камнеломками и др., цветковыми растениями. Поверхность разбита на полигоны морозобойными трещинами.

Горизонт Ат – состоит из ковра живых мхов сверху и коричнево-бурых, слабо разложившихся растительных остатков, пронизанных стеблями мхов и корнями цветковых. Мощность от 6 до 11 см.

Горизонт А1 – грубопесчаный бурый с ясным коричневым оттенком, с растительными остатками. Мощность 1,5–2 см.

Горизонт В/С – песчано-дресвяный, бурый, с редкими корнями, во влажном состоянии с трудом отличается от почвообразующей породы. На нижней поверхности неокатанных обломков встречаются коричневые гумусовые пленки.

Горизонт С – дресвяный, пересыпанный бурым мелкоземом, количество обломков крупных пород увеличивается книзу. Мощность варьирует от 5 до 40–60 см.

Торфянистый горизонт, как показывает его название, состоит преимущественно из органического вещества. Содержание гумуса в горизонте Aт (вне торфяного горизонта) небольшое, обычно не более 1–3%. В составе гумуса резко преобладают легкорастворимые фульватные соединения. В силу этого бурые тундровые почвы характеризуются отчетливой кислой реакцией: рН водной вытяжки из верхних горизонтов этих почв около 5. Вниз по профилю значение рН может несколько увеличиваться до 5,5–6,0.

Результаты химических анализов свидетельствуют о перераспределении вещества по профилю кислых бурых тундровых почв. Содержание поглощенных катионов в целом небольшое, самое высокое в торфянистом горизонте. Это объясняется биогенной аккумуляцией катионов и их освобождением при разрушении отмершего вещества. Легкоподвижные гумусовые соединения вымываются из горизонта А, и при этом они образуют соединения с железом, алюминием и некоторыми рассеянными химическими элементами, которые выносятся из горизонта А и накапливаются в горизонте В. Следует подчеркнуть, что визуально результаты вымывания незаметны.

Тундрово-глеевые почвы в отличие от кислых бурых формируются в условиях затрудненного дренажа почвенно-грунтовых вод и дефицита кислорода. Формирование этих почв происходит на плохо дренированных низменностях, слабо расчлененных водоразделах, на фоне длительного застаивания вод, часто над поверхностью многолетне-мерзлых толщ.

Эти почвы широко распространены на низменных равнинах в подзонах мохово-лишайниковой и кустарничковой тундр. Для профиля этих почв характерно наличие глеевого горизонта, который образуется в результате восстановительных процессов в условиях водонасыщения почвенной толщи. Благодаря присутствию Fe (II) глеевый горизонт приобретает специфический голубовато-серый (сизый) цвет. Этот горизонт располагается сразу под гумусовым, и продолжается до верхней поверхности многолетней мерзлоты. Иногда между гумусовым горизонтом и оглеенной частью почвенного профиля обособляется маломощный пятнистый горизонт с чередованием серых и ржавых пятен. Содержание гумуса в горизонте А тундрово-глеевых почв около 1–3%, реакция близка к нейтральной.

Примером может служить описание разреза тундрово-глеевой почвы низменной равнины нижнего течения р. Печоры (Большеземельской тундры). Почвообразующая порода – тонко-песчано-суглинистые иллювиальные отложения. Растительность моховая со стелющимися побегами карликовой березы, злаками, осоками. Местами присутствуют мохово-торфяные кочки.

Горизонт Ат – моховой покров, переходящий внизу в темно-коричневый торф, влажный, с обильными корнями. Мощность 6–10 см.

Горизонт В – глеевый горизонт, серо-сизого цвета, бесструктурный, вязкий, встречаются жилы льда. В верхней части иногда имеются ржавые пятна. Мощность на глубину оттаивания (50–60 см), ниже – многолетняя мерзлота.

В южной подзоне тундры, отличающейся сравнительно более мягкими климатическими условиями, формируется хорошо выраженный торфяной горизонт. В этом случае выделяют торфяно-глеевые тундровые почвы.

В условиях глубокого расположения многолетней мерзлоты тундрово-глеевые почвы более выщелочены и обладают кислой реакцией.

В отрицательных элементах рельефа южной подзоны тундры образуются тундрово-болотные почвы. Формирование их совершается под влиянием вод, стекающих с участков распространения тундрово-глеевых почв. В более континентальных условиях на склонах могут формироваться тундровые солончаки.

Дерновые кислые почвы образуются в тундровой зоне под тра-вянистой (осоково-злаковой) растительностью в условиях хорошей дренированности. Они отличаются сравнительно высоким содержанием элементов питания (за счет богатых кальцием материнских пород или в результате расположения на поймах рек), имеют хорошо выраженный дерновый и гумусовый горизонты, обладают высоким содержанием гумуса (5–10%) и слабокислой, почти нейтральной реакцией.

В южной части тундры встречаются полигональные торфяники, в которых мощность скоплений торфа необычайно велика для современных условий тундры – до 4–5 м. В торфяниках погребены остатки стволов и пней деревьев. Нижняя часть торфяников находится в постоянно мерзлом состоянии, а поверхность обычно разбита морозобойными трещинами и вспучена. Эти торфяники рассматриваются как реликтовые образования, возникшие в середине голоцена в менее суровых условиях, когда на месте современной тундры были распространены ландшафты тайги и лесотундры.

Опыт использования и проблема охраны почвенного покрова тундровой зоны. Овощи выращивают в ряде районов тундровой зоны, преимущественно вокруг крупных промышленных центров (Норильск, Игарка и др.). Основные сельскохозяйственные культуры тундры – картофель, капуста, лук; в теплицах выращивают многие другие культуры. Ведется настойчивая работа по культивированию ячменя.

Тундровые почвы нуждаются в удобрениях, как органических, так и минеральных. Важное значение для улучшения почв тундровой зоны имеют бактериальные удобрения.

В связи с активным освоением минеральных богатств Севера, строительством горно-рудных предприятий, разведочным бурением и эксплуатацией газонефтяных залежей, строительством протяженных газопроводов возникает необходимость охраны почвы тундровой зоны.

Источник