Нетающий слой льда, который находится под тонким слоем почвы

Скачать

презентацию

На нашем сайте вы найдете полезные советы о том, как повысить плодородие почвы на вашем участке.

Скачать

презентацию

Нетающий слой льда, который находится под тонким слоем почвы.

Слайд 30 из презентации «Природно-климатические зоны России». Размер архива с презентацией 3429 КБ.

«Формы рельефа» — Внешние процессы Земли. Эрозионный рельеф. Развитие форм рельефа. Эоловый рельеф. Внутренние процессы Земли. Рельеф, созданный ветром. Террикон. Географический диктант. Внутренние силы Земли. Ледниковый рельеф. Сели.

«Карта морей России» — Общие сведения. Моря, омывающие Россию. Северный морской путь – важнейшая транспортная магистраль России. Характеристика морей Тихого океана. Отто Юльевич Шмидт. Пути улучшения экологической ситуации. Характеристика морей Атлантического океана. Внутреннее море – это море, глубоко впадающее в сушу. Рекордсмены природы среди морей России. Белое море. Море – это бездна проблем, тайн, непонятных вещей.

«Смешанные и широколиственные леса» — Ясень. Растения и животные. Животные. Кабан. Климатические условия. Смешанные и широколиственные леса. Выхухоль. Географическое положение. Почвы. Природные ресурсы зоны. Растения. Птицы.

««Реки России» 8 класс» — Крупные речные системы. Общие сведения о реках России. Влияние на реки климата. Определить падение реки Лены. Рельеф влияет на падение и уклон реки. Волга разливается весной. Енисей – самая полноводная река. Заполни таблицу. Разнообразие внутренних вод России. К каким бассейнам относятся реки России. Определить падение р. Волга. Взаимосвязь внутренних вод и других компонентов. Реки России.

«Воды суши география» — Ледники. Болота. Вспомним о происхождении озерных котловин. Особенности солевого и газового состава. Подземные воды. Водохранилища. Озера, подземные воды, болота, мерзлота, ледники. Россию можно смело назвать страной озер и вечной мерзлоты. Многолетняя мерзлота. Озера. Голубые глаза России. Какие озера преобладают в районах с влажным климатом.

«Валиханов» — Кашгар принадлежит к числу окружных городов китайской провинции. Год рождения Шокана. С детства соприкасался с образцами высокой казахской культуры. Выходец из казахской степи, представитель кочевой аристократии. «Апофеоз войны». Валиханов – человек. Трагедии Шокана. Проследите путь учёного в Кашгар. Разнообразные истязания. Стасов. К 175- летию Ш.Валиханова. Закончите фразу. Инструкция министерства иностранных дел.

Всего в теме «География 8 класс» 136 презентаций

Источник

Из данного материала вы узнаете, что такое морозное пучение грунта и какую опасность оно представляет для фундамента. Мы рассмотрим классификацию пучинистости грунтов согласно строительным нормативам и разберемся, какие меры необходимо принимать, чтобы уменьшить негативное воздействие пучения почвы на основание дома.

Виктор, 29 лет, г.Москва

«Здравствуйте! Нуждаюсь в совете квалифицированных специалистов — недавно мне удалось приобрести небольшой земельный участок в Подмосковье, на котором я планирую возвести одноэтажную дачу из сруба. Опыт в практических строительных работах у меня имеется, однако осуществляя проектирование фундамента я зашел в тупик. Новые соседи говорят, что в нашей местности очень сильно проявляется морозное пучение грунта — большинство из них потратило на укрепление фундаментов баснословные деньги, а некоторые дома стоят перекошенные с трещинами. Подскажите пожалуйста, чем грозит морозное пучение легкому дому из сруба и существуют ли какие-либо способы уменьшения воздействия сил пучения на фундамент здания?»

Мы решили ответить Виктору полноценной статьей, посвященной проблеме морозного пучения и способами борьбы с ней.

Перекошенные дверные коробы, трещины на стенах и щели в оконных коробах — следствие деформационных влияний, оказываемых грунтом на основание дома.

Деформационные нагрузки почвы на основание происходят в результате сезонного промерзания грунта — так называемого морозного пучения.

Рис 1.1: Трещины в цоколе — характерный признак воздействия сил пучения на фундамент дома

Пучение — это изменение объема почвы, происходящее в следствии замерзания грунтовых вод, которыми она пропитана.

Совет эксперта! Расширение объема почвы обуславливается тем, что номинальная плотность воды в жидком состоянии составляет 1000 килограмм на кубометр, тогда как плотность льда — 917 кг/м3.

При наступлении сезонных морозов происходит следующее: согласно законам физики масса жидкости после замерзания остается неизменной, однако ее объем расширяется почти на 9%, в результате это расширения влага оказывает давление на почву — поскольку движение почвы вниз невозможно, из-за высокой плотности нижерасположенных слоев грунта, грунт движется вверх и поднимает фундамент здания.

Рис. 1.2: Почва, увеличившаяся в объеме в результате морозного пучения

Выделяют два характера воздействий морозного пучения на основание дома:

Пучение характерно для большинства видов почвы, особенно данной проблеме подвергаются следующие типы грунта:

Вышеуказанные виды почвы обладают одной общей чертой — в их составе содержатся мельчайшие пыльные частицы. Та же песчаная почва, не содержащая пылеватых частиц (гравелистая либо песок крупных фракций) практически не подвергается воздействиям сезонного пучения.

Совет эксперта! Наличие пылеватых частиц в грунте способствует тому, что почва приобретает свойство связывать и удерживать контактирующую с ней воду (это могут быть как впитавшиеся в землю атмосферные осадки, так и грунтовая влага).

Пропитанный водой пласт почвы, в процессе замерзания расширяется в объемах (до 9-12% от первоначального объема) и давит на основания зданий и построек, оказывая на них выталкивающую нагрузку.

Рис 1.3: Воздействие пучения грунта на плитный фундамент

Силы пучения почвы могут быть увеличены разнообразными сопутствующими факторами, основной из них — постоянные атмосферные осадки. Если осенью регулярно будут идти дожди, то пропитавшаяся осадками почва будет оказывать более сильную деформационную нагрузку на фундамент. Также к усиливающим пучение факторам можно отнести повышение уровня залегания грунтовых вод и их капиллярное поднятие.

Совет эксперта! Свыше 82% всех видов грунтов В Москве и области классифицируются как пучинистые.

При возведении построек на пучинистых грунтах нужно предпринимать дополнительные меры защиты фундамента от выталкивающих воздействий почвы, о которых более детально мы поговорим в соответствующем разделе статьи.

С классификацией пучинистости разных видов грунтов согласно ГОСТ № 25100 вы можете ознакомится в таблице 1.1.

| Класс пучинистости, % | Виды грунта |

|---|---|

| Грунты, не подвергающиеся морозному пучению; Расширения объема менее 1% |

|

| Грунты, слабо подвергающиеся морозному пучению; Расширение объема от 1 до 3.5% |

|

| Грунты со средней склонностью к пучению; Расширение объема от 3.5 до 7% |

|

|

Таблица 1.1: Классификация пучинистости грунтов

Узнай почему свайный фундамент помогает избежать проблем с морозным пучением: узнать

Для оснований любого вида — ленточных, плитных и свайных, опасным является не только сам процесс вспучивания почвы, но и последствия ее оттаивания.

При наступлении зимы, когда температура понижается ниже нуля и грунт промерзает на глубину одного-двух метров, почва расширяет и начинает выталкивать фундамент здания. Происходит вертикальная деформация основания. При наступлении оттепели, замершие грунтовые воды оттаивают, почва теряет свою плотность и под давлением массы здания уменьшается до объемов, на несколько процентов меньших ее первоначальных размеров — в результате этого происходит дополнительная усадка фундамента.

Совет эксперта! Наиболее опасным для фундаментов является неравномерное пучение грунта, которое может наблюдаться при разной толщине снежного покрова — чем он толще, тем выше поднимается граница промерзания почвы и тем больший ее пласт подвергается пучению.

Рис. 1.4: Результат морозного пучения грунта

Строительная практика показывает, что конкретный земельный участок может иметь крайне сложную схему промерзания и пучинистого поднятия почвы.

К примеру: грунт вокруг здания, расположенного на среднепучинистой почве, по внешнему периметру постройки может иметь глубину промерзания до полутора метров и при сезонном пучении подниматься до 10 см. вверх, тогда как грунт, расположенный под домом всегда будет более теплым и сухим, и пучению может не подвергаться вообще.

Только так можно решить проблему и не допустить разрушения здания в результате пучения: посмотреть

Неравномерное пучение также может стать следствием оттаиванием снежного покрова на южной стороне здания — почва, пропитанная влагой из оттаявшего снега, при наступлении следующих заморозков будет подвергаться увеличенным силам пучения, в сравнении с силами на северной стороне здания.

Совет эксперта! В результате неравномерного пучения почвы фундамент здания перекашивается, это же происходит и со стенами постройки — в результате перекоса по ним идут трещины, конструкция деформируется, теряет прочность и приходит в аварийное состояние.

Рис. 1.5: Недостроенное здание, пришедшее в аварийное состояние из-за пучения грунта

Самую высокую опасность сезонное пучение представляет для легких домов, возведенных из пенобетона, дерева либо каркасных панелей. Обуславливается это неспособностью компенсации давлением массы здания оказываемых на фундамент выталкивающих нагрузок.

Строение обладающее достаточно большой массой (к примеру, дом из кирпича), будет давить на фундамент, и если давление от тяжести конструкции превысит выталкивающее давление грунта, почва из-за невозможности расширения будет уплотняться и воздействия пучения ослабятся к минимуму.

Строительство ленточных и плитных фундаментов на пучинистых грунтах должно обязательно сопровождаться обустройством уплотняющей подсыпки.

Такая подсыпка состоит двух слоев — крупного песка и гравия либо щебня. Толщина слоев подсыпки должна быть одинаковой, при этом общая толщина уплотнения начинается с 20 сантиметров для слабопучинистых грунтов, и увеличивается до 35-40 сантиметров для сильнопучинистой почвы.

Рис. 1.6: Схема уплотняющей подсыпки под ленточный фундамент

Совет эксперта! Подсыпка для уменьшения вертикальных выталкивающих воздействий выполняется под основанием фундаментной ленты, на дне выкопанной под фундамент траншеи. Для уменьшения касательных сил пучения подсыпка делается по внешнему периметру стенок уже возведенного фундамента.

Однако данная мера является недолговечной ввиду того, что подсыпка, в период повышения уровня грунтовых вод, которое происходит осенью и во время оттаивания снежного покрова, полностью окружается водой. При пропитывании влагой в песок и гравий из грунта проникают пылеватые частицы. В результате этого со временем непучинистые материалы подсыпки приобретают склонность к пучению и теряют свою защитную функцию.

Уменьшить данный негативный фактор позволяет использование специальных противозаиливающих рулонных материалов, которыми покрываются стенки подсыпки. Такие материалы (оптимальный вариант — Стеклохолст) пропускают воду, однако фильтруют все находящиеся в ней мельчайшие частицы ила и пыли.

Рис. 1.7: Комплексная защита фундамента от пучения грунта

Также высокую эффективность демонстрирует практика обустройства дренажа. Такая система представлена дренажными трубами, расположенными по периметру фундамента в подсыпанном слое гравия, выполняющего функцию фильтра. Трубы располагаются под уклоном, что позволяет скопившимся в них грунтовым водам самотеком стекать в специально отведенный накопительный резервуар.

Мы предоставляем следующие услуги: забивка свай и лидерное бурение. У нас есть собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Источник

Многолетнемёрзлые грунты Новосибирских островов. Фото Андриана Колотилина, GeoPhoto.ru

Сегодня мы хотели бы немного поговорить о терминологии, которая очевидна и понятна всем, кто изучает криосферу Земли, но может запутать человека, далёкого от геокриологии. Большинство людей привыкли (и на первый взгляд это кажется очевидным), что горные породы, существующие при температурах ниже нуля, должны быть мёрзлыми, а выше нуля – талыми, и различаются эти породы между собой прежде всего тем, что в мёрзлых породах вода присутствует в виде твёрдой фазы – льда. Поэтому, когда в обыденном разговоре речь случайно заходит о горных породах, имеющих отрицательную температуру, то обычно употребляется привычный термин «мёрзлые». Однако часто упускается из виду, что не все горные породы с отрицательной температурой корректно так называть. Для части из них применяют специальные научные термины — «морозные» и «охлаждённые», при этом все они являются составными частями криолитозоны.

Криолитозона — верхний слой земной коры, характеризующийся температурой пород ниже 0 о С и возможностью существования в горных породах различных включений льда.

Так в чём же состоит различие между мёрзлыми, морозными и охлаждёнными породами? Прежде всего в наличии или отсутствии важного породообразующего минерала – льда. Попробуем разобраться в этих терминах.

Итак, первая в нашем списке – мёрзлая горная порода. Она имеет отрицательную температуру и содержит в своём составе лёд.

В отличие от неё, морозная порода, также имеющая отрицательную температуру, лёд в своём составе не содержит. Обычно в природе это монолитные скальные породы, но в тоже время к морозным породам в широком смысле можно отнести и «сухие» дисперсные породы (преимущественное грубообломочные и песчаные), которые не сцементированы льдом. Интересно, что свойства морозных пород практически не меняются при переходах через 0 о С в ту и другую сторону. Важным следствием является то, что приёмы строительства на морозных породах практически не отличаются от таковых, применяемых на подобных породах при положительных температурах.

Охлаждённые породы, так же как морозные, имеют отрицательную температуру и лёд в составе не содержат, но уже по другой причине. Лёд в охлаждённых горных породах не образуется, поскольку влага в этих породах существует в виде растворов солей (рассолов) с температурой замерзания гораздо ниже той, при которой в настоящий момент существует сама эта порода. Охлаждённые засолённые породы широко распространены на шельфе Северного Ледовитого океана и севере Западной Сибири. В частности, на Ямале, по оценкам учёных, они составляют значительную часть пород криолитозоны. При этом в тех регионах, где присутствуют засолённые горные породы, криолитозона может быть слоистой, состоящей из чередующихся горизонтов мёрзлых, охлаждённых и морозных пород.

Буровые работы на мёрзлых грунтах (фото из открытых источников).

Теперь, когда мы немного разобрались с отрицательно-температурными горными породами и грунтами, попробуем понять, можно ли в качестве синонимов употреблять, казалось бы, такие близкие по смыслу определения, как «талая» и «немёрзлая» порода. В обыденном разговоре это может быть вполне допустимо. Однако в строго научном плане данные термины, как говорится — «две большие разницы», и различия здесь принципиальные.

Дело в том, что талые или оттаявшие породы – это породы, когда-то находившиеся в мёрзлом состоянии, но в настоящее время существующие при положительной температуре. К немёрзлым породам следует относить те, которые никогда не вступали в цикл промерзания-оттаивания. И при одном и том же исходном составе и строении оттаявшие породы могут существенно отличаться от немёрзлых даже после однократного промерзания и оттаивания, а при циклическом промерзании-оттаивании эти отличия будут весьма значительны. Существует даже специальный термин, описывающий это явление, – криогенное структурообразование. Именно в результате криогенного структурообразования появляется характерная для северных дисперсных горных пород пылеватость, поэтому наиболее распространённым типом арктических грунтов по гранулометрическому составу являются пылеватые суглинки. Пылеватые частицы по своему размеру находятся между глинистыми и песчаными. И образуются они в результате диспергации (дробления) более крупных песчаных частиц и агрегации (склеивания) более мелких глинистых частиц. Процесс преобразования гранулометрического состава горной породы при циклическом промерзании-оттаивании в криолитозоне (криогенное выветривание) происходит гораздо быстрее, чем в иных климатических зонах (например, тёплых гумидных областях), где процесс физического выветривания и преобразования материнской породы может занимать тысячелетия.

Криогенное (морозное) выветривание – одна из разновидностей физического выветривания, представляющая собой разрушение (растрескивание, измельчение) горных пород вследствие периодического замерзания и оттаивания, происходящая в результате неодинаковой температурной деформации (изменения объёма) различных минералов, слагающих породу, а также расклинивающего действия замерзающей трещинной и поровой влаги.

Здесь интересно было бы упомянуть о так называемой криогенной устойчивости минералов, которую впервые детально описал в своих работах профессор Вячеслав Николаевич Конищев. Им было показано, что криогенное разрушение прочных минералов типа кварца происходит по трещинам и дефектам, зарождение которых обусловлено кристаллографическими особенностями самих минералов. А слабые слоистые минералы, типа слюды, допускающие возможность разбухания за счёт вхождения молекул воды в свои внутренние слои, ведут себя более пластично. Иными словами, прочные твёрдые минералы подвергаются жёсткому разрушению за счёт расклинивающего действия растущих кристаллов льда, а слабые слоистые, подобно гармошке, просто расширяются при промерзании и сжимаются при протаивании. То есть чем прочнее минерал в механическом отношении, тем он может быть слабее в криогенном и наоборот.

Ещё одной особенностью горных пород, подвергавшихся многократному (сотни и тысячи циклов) промерзанию-протаиванию, является часто наблюдаемая сортировка слагающего их дисперсного материала по размеру частиц. При этом более крупные частицы и обломки пород перемещаются вверх (выпучиваются) и концентрируются вблизи земной поверхности, а частицы меньшего размера остаются на месте и как бы накапливаются в нижней части слоя. В процессе такой дифференциации происходит истирание и сглаживание граней перемещающихся частиц.

Отличием оттаявшей породы от немёрзлой, является характерная для неё посткриогенная текстура. Ведь даже в результате однократного промерзания влагонасыщенных рыхлых пород в них могут образоваться как отдельные изометричные включения льда, так и многочисленные ледяные прослои различной толщины и ориентировки. После оттаивания таких пород на месте ледяных включений могут оставаться несомкнувшиеся пустоты и полости, подчёркивающие разделение отложений, возникшее при промерзании породы. Впоследствии эти полости часто заполняются грунтовым материалом, отличающимся по составу от вмещающей породы.

Зная о криогенных преобразованиях горных пород при однократном промерзании и циклическом промерзании-оттаивании, учёные обязательно принимают их в расчёт при интерпретации полученных данных, например, для палеогеографических реконструкций, позволяющих заглянуть в геологическую историю нашей планеты, в том числе и прошлое российской Арктики.

Теперь, немного разобравшись с терминологией, поговорим о характерных свойствах горных пород, которые, естественно, должны меняться при переходе через 0 о С в ту или иную сторону. Напомним, что это не относится к морозным породам, на свойства которых температурный переход практически не влияет. Но когда речь заходит об охлаждении или нагревании влагонасыщенных пород – всё кардинально меняется.

И первое, на что мы можем обратить внимание, — это изменение механических свойств пород и прежде всего – прочности. Наверное, каждый человек, живущий в северных широтах, из личного опыта знает, какой твёрдой может стать после ночных осенних заморозков ещё недавно вязкая и влажная земля под ногами. И понимает, что причиной этого является цементирующее действие образовавшегося за ночь льда. Однако все мы понимаем, что это сцепление грунта ещё долго нельзя будет считать стабильным, поскольку оно может существенно измениться или даже полностью исчезнуть при оттаивании под лучами дневного солнышка.

Замёрзший влажный грунт (фото из открытых источников).

Очевидно, что прочностные свойства мёрзлых дисперсных пород существенно отличаются от свойств пород немёрзлых и талых и при этом напрямую зависят от величины отрицательной температуры самой породы. При устойчивых низких температурах мёрзлые породы будут характеризоваться повышенной прочностью и водонепроницаемостью по сравнению с немёрзлыми или талыми породами. Это своего рода переход в другой класс по прочности, поскольку прочность мёрзлых пород в десятки и даже сотни раз превосходит прочность этих же пород в немёрзлом состоянии. При этом особенно высокой будет прочность мёрзлой породы при кратковременных нагрузках, позволяющая даже высекать искры при ударе топором (взрослым можно попробовать!). И если ударить посильнее, то вполне можно и отколоть кусок, поскольку с понижением температуры мёрзлая порода всё в большей степени приобретает хрупкие свойства.

Бурение мёрзлого грунта.

Помимо мгновенной прочности (прочность при кратковременных нагрузках), существует ещё понятие длительной прочности, то есть способности долгое время выдерживать прилагаемые нагрузки, пока не будет достигнут предел прочности, после которого происходят необратимые изменения. Также и мёрзлая порода, несмотря на свою повышенную прочность, в какой-то момент начинает разрушаться. Наличие большого количества льда придаёт разрушению мёрзлого грунта упруго-пластический характер. Как было показано в своё время профессором Сергеем Степановичем Вяловым, льдистый грунт при длительной нагрузке начинает медленно деформироваться и как бы течь. При этом смещение грунтовых блоков происходит, как правило, по ледяным прослоям. И чем более явно выражена слоистость мёрзлого грунта, тем с большей вероятностью можно предположить направление сдвига. Примечательно, что мгновенная прочность мёрзлой породы с увеличением количества ледяных включений повышается, а длительная – уменьшается.

А как же обстоят дела с охлаждёнными породами? В них, так же как и в морозных, переход от отрицательных температур к положительным и обратно не сопровождается изменением прочностных показателей. Их механические свойства при отрицательных температурах близки к свойствам немёрзлых и талых пород, находящихся при положительных температурах. Это связано прежде всего с отсутствием кристаллов льда, выполняющих в мёрзлых породах роль цементирующего вещества. Но если температура охлаждённых пород понизится настолько, что влага в них перейдёт в твёрдое состояние, они перестанут быть охлаждёнными и станут мёрзлыми, механические свойства которых мы в общем виде уже обсудили. Правда, надо заметить, что существует достаточно широкий температурный интервал от температуры начала образования ледяных кристаллов в охлаждённых породах, до некоторой отрицательной температуры, когда основная часть поровой влаги переходит в лёд. В этом переходном температурном интервале, который может составлять 10 и более о С, такие породы представляют большую сложность в плане прогнозирования свойств, поскольку проявляют качества как талой, так и мёрзлой породы. Это кардинально отличает засолённые горные породы от незасолённых и, прежде всего, грубообломочных и песчаных, где переход от немёрзлого состояния в мёрзлое и обратно происходит достаточно резко при изменении агрегатного состояния воды вблизи нуля.

Но не только механические свойства существенно меняются при замерзании и оттаивании горных пород – изменяются и их теплофизические, электрические, акустические свойства, что связано опять же с наличием или отсутствием порового льда и ледяных включений.

Рассмотрим, например, такую важную теплофизическую характеристику мёрзлых пород, как теплоёмкость (количество тепла, поглощаемого (выделяемого) в процессе нагревания (охлаждения), которая является суммой теплоёмкостей составляющих её компонентов – минеральных частиц, льда и незамёрзшей воды. Теплоёмкость влагонасыщенных дисперсных пород может значительно меняться как при переходе через 0 о С, так и при понижении отрицательной температуры, что влечёт за собой изменение соотношения воды и льда, и это при том, что теплоёмкость минерального скелета при колебаниях температуры меняется очень мало. Известно, что с понижением отрицательной температуры мёрзлой породы величина её теплоёмкости заметно уменьшается, что связано с продолжающимся переходом оставшейся в порах незамёрзшей воды в лёд, теплоёмкость которого в два раза ниже, чем у воды. А вот с теплопроводностью льда и воды всё обстоит наоборот: теплопроводность льда почти в четыре раза больше, чем воды, причём с понижением температуры теплопроводность льда постепенно возрастает. Как ни удивительно, но льдонасыщенные мёрзлые породы гораздо лучше проводят тепло, чем талые с такой же влажностью.

Что касается электрических свойств мёрзлых пород, то они будут также определяться соотношением льда и незамёрзшей воды. То, что вода хороший проводник тока, нам постоянно напоминают все инструкции по технике безопасности при обращении с электроприборами. А вот про твёрдое агрегатное состояние воды там ничего не говорится, да и зачем, ведь электропроводность чистого льда очень мала. Так что вывод напрашивается сам собой. Чем ниже температура мёрзлой породы и меньше её засолённость (а следовательно, и количество незамёрзшей воды) – тем лучшим изолятором тока будет эта мёрзлая порода.

Скорость распространения акустических волн в отрицательно-температурных породах опять же определяется фазовыми переходами и появлением нового компонента – льда, который характеризуется значительно большими скоростями распространения упругих волн, чем вода в жидкой фазе. С этим связана возможность применения сейсмоакустического метода для выделения границ талых зон в мерзлоте.

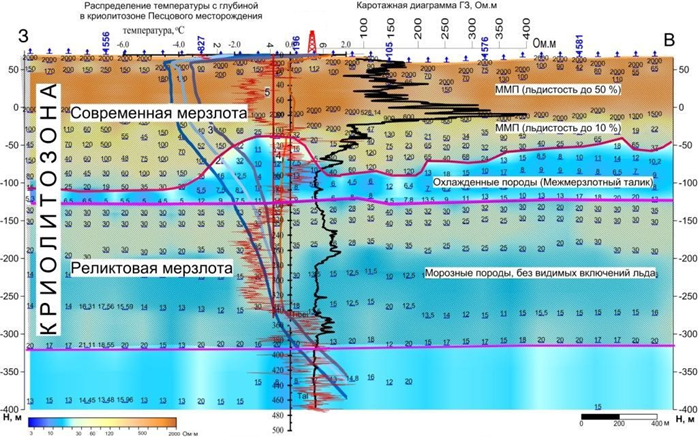

Пример использования данных электроразведки, подтверждённых последующим бурением, при картировании криолитозоны. Отсюда.

То есть, за что ни возьмись, наличие или отсутствие внутригрунтового льда при отрицательной температуре является важнейшим фактором, влияющим на свойства и поведение горных пород. И, значит, различать морозные, мёрзлые и охлаждённые породы всё же необходимо. Это сделать достаточно просто, если горные породы изучаются в условиях, когда их можно, в прямом смысле слова, взять в руки. Но в значительном большинстве случаев при масштабных исследованиях – например, при картировании для разных целей – районов распространения мёрзлых пород, необходимо прибегать к дистанционным методам изучения. К таковым относятся геофизические методы разведки. Однако толщи мёрзлых пород часто представляют собой экранирующие горизонты, делающие невозможными применение некоторых геофизических методов, успешно работающих в средних широтах, где нет многолетней мерзлоты. Кроме того, при интерпретации данных возникает целый ряд характерных затруднений, которые обусловлены большой изменчивостью свойств пород криолитозоны.

Как мы постарались показать, разделить толщу горных пород по температуре и только на этом основании сделать вывод о её состоянии было бы некорректно, особенно если мы имеем дело с засолёнными породами. Интерпретацию полученных геофизических данных может осложнить отсутствие резкой границы между мёрзлой и талой зонами, наличие между ними некоторого переходного слоя с промежуточными свойствами, а также существование переслаивающейся мерзлоты, включающей в себя слои из мёрзлых и охлаждённых пород. Для правильной интерпретации полученных геофизических данных необходимо проводить специальное бурение с получением грунтовых образцов (керна) для исследования их реальных физических свойств (в частности, температуры замерзания и содержания незамёрзшей воды), что позволит вносить корректировку в типовые расчёты, которые иначе могут дать большую погрешность, а то и вовсе исказить результат, когда охлаждённую породу мы можем принять за талую, а дисперсную, но прочно сцементированную льдом мёрзлую породу – за немёрзлую скальную. В качестве примера можно привести постановку такой практически важной задачи, как изучение погребённого рельефа коренных пород в мёрзлой толще. Её решение только с помощью геофизических методов оказывается весьма затруднительным, поскольку контрастность некоторых используемых в исследованиях физических свойств между поверхностными дисперсными, но сцементированными льдом мёрзлыми отложениями и скальными коренными (морозными) породами в значительной мере стирается. Ещё одним ярким примером сложности использования геофизических методов является выделение границы между охлаждёнными (или протаивавшими) и остающимися в мёрзлом состоянии осадочными отложениями на арктическом шельфе в районах развития подводной мерзлоты.

Возвращаясь к геокриологической терминологии и нашим попыткам «на пальцах» показать отличие мёрзлых пород от морозных и охлаждённых, а талых от намёрзлых, мы, конечно, не призываем во всех ситуациях пользоваться именно этой устоявшейся научной терминологией. Как говорится, применять необязательно, но помнить полезно!

Авторы: Чувилин Е.М., Соколова Н.С., Центр добычи углеводородов Сколтеха.

Источник