Рекультивация земель – загрязненных тяжелыми металлами

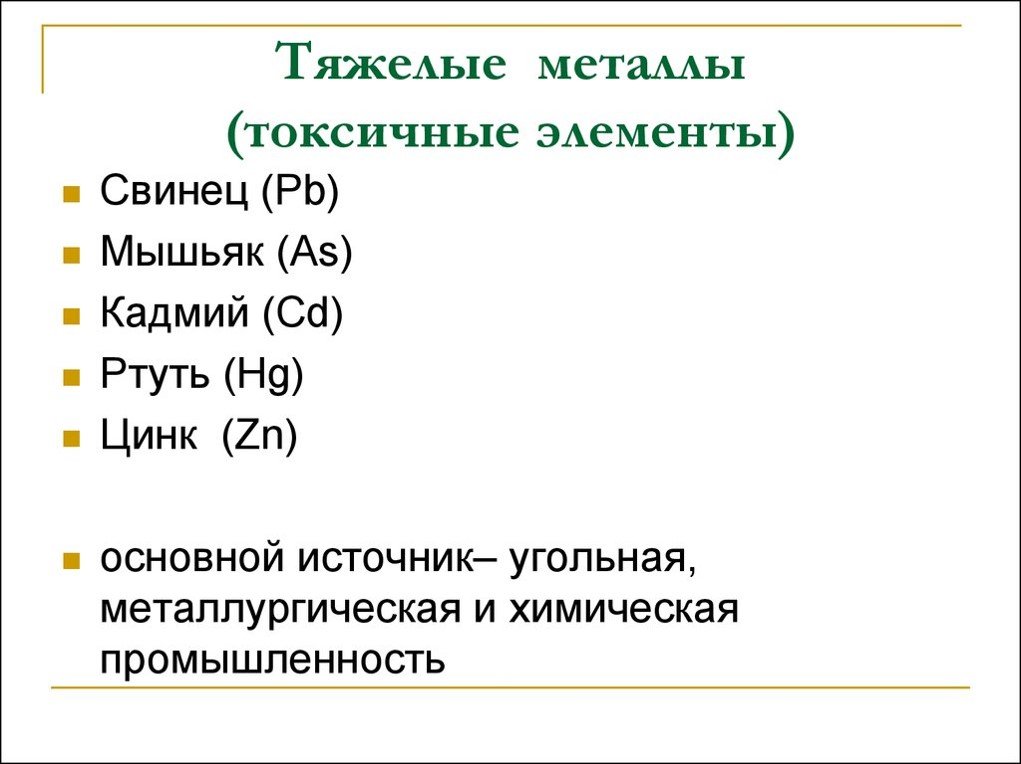

К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов периодической системы Д.И.Менделеева, масса атомов которых составляет более 50 атомных единиц. Часть из них (медь, цинк, молибден, марганец). Получивших название микроэлементов, играют важную роль в жизни растений. Они входят в состав многих ферментов, являясь катализаторами биохимических процессов, но эти же элементы в больших количествах могут и подавлять ферментные процессы и наносить существенный вред биоте. Поэтому термин «тяжелые металлы» используется для опасных концентрациях химических элементов. Наиболее опасными токсичными загрязнителями являются-ртуть, свинец, кадмий, мышьяк и др.

Источники поступления (выветривание горных пород и минералов) и техногенные (добыча и переработка полезных ископаемых, сжигание топлива, влияние транспорта, сельского хозяйства. Они накапливаются в верхнем слое почвы и медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии. Период полуудаления составляет продолжительное время: для цинка-70-510, для кадмия-13-1100, для меди-310-1500 и для свинца-740-5900 лет

Тяжелые металлы имеют свойство накапливаться в высших (культурных) растениях в значительных количествах, создавая угрозу для животных и человека. Поэтому для предотвращения негативных последствий воздействия загрязняющих веществ на отдельные компоненты природной среды необходимо знать их предельные уровни, при которых возможны нормальная жизнедеятельность и функционировании организмов.

Содержание вредных химических соединений в компонентах природной среды регламентирует ПДК-содержание вредного вещества в окружающей среде, которое при постоянном контакте или при воздействии за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье человека.

При этом, при определении ПДК учитывают влияние загрязняющего вещества не только на здоровье человека, но и на животных, растения, микроорганизмы, а также на природные сообщества в целом.

Профилактические меры основаны на совершенствовании технологий производства, создании замкнутых технологических систем, а также на контроле внесения в почву отходов промышленности в качестве удобрений и мелиорантов. Реабилитационные меры применяют для ликвидации последствий уже существующего загрязнения почв, путем проведения санации почв.

При санацией почвы понимают систему методов и способов приводящих к уменьшению токсичного действия ТМ или снижения их в почве до фонового уровня. Санацию почв можно проводить методами очистки и дезоксидации. Очистку можно проводить путем промывок, извлечения ТМ из почвы с помощью растений (фитомелиорация), удаление верхнего загрязненного слоя и иными способами (глубокая вспашка, рыхление и др.).

Различные способы санации загрязненных ТМ почв оценивают по следующим критериям: способ должен быть экологически безопасным, технологически эффективным и экономически рентабельным. Экологическая безопасность подразумевает, что использование способа не повлечёт за собой экологических ущербов. Технологическая эффективность заключается в том, что доля извлечённых или закреплённых ТМ должна быть высокой. Экономическая эффективность плодородия почвы заключается в том, что восстановление плодородия почвы должно быть экономически более выгодным, чем получение на ней низких урожаев и некачественной сельскохозяйственной продукции при выведении загрязненных земель из сельскохозяйственного оборота.

Для уменьшения или ликвидации техногенного загрязнения агроландшафтов ТМ используют физические, химические, биологические и комплексные способы мелиорации почв, применение которых позволяет:

- оптимизировать водный режим почв, снизить поступление токсикантов в растения;

- довести реакцию среды до оптимального уровня, при котором подвижные соединения ТМ переходят в недоступную растениям форму;

- сократить поступление ТМ в культурные растения с помощью элементов-антагонистов, фосфора, кальция и др.;

- создать искусственные биохимические барьеры с помощью фитомелиорации и химмелиорантов;

- физические методы очистки почвы используют приемы рекультивации (полного удаления загрязненного слой почвы)и его замена внесением чистого грунта, торфа, сапропеля. Эти способы целесообразно применять для почв с очень опасной степенью загрязнения.

Методы химической очистки почв предполагают удаление из почвы ТМ химическими способами . Химическую очистку почв осуществляет путём её промывки. промывные нормы должны быть достаточными только для вытеснения почвенного раствора с ТМ в слое почвы, подстилающие корнеобитаемый слой. К технологии промывки почв предъявляют следующие требования:

- промывная территория должно быть хорошо дренирована;

- сбор вытекающего раствора должен быть гарантирован;

- исключается миграция загрязнителей в сопряженные среды.

Биологические методы очистки почвы предполагают выведение ТМ из почвы помощью растений и микроорганизмов. Приемы фитосанации основаны на способности растений поглощать из почвы в значительных количествах некоторые тяжёлые металлы. Затем эти растения скашивают и утилизируют. к растениям-толерантам относятся: бобовые (горох, вика, люпин); из злаковых-гречиха; из овощных культур – свекла, капуста и картофель.

Агроэкологическое состояние длительно не используемых осушаемых земель

Выведенные из сферы сельскохозяйственного производства пахотные земли постепенно зарастают травянистой, а затем и древесно-кустарниковой растительностью.

Так, на супесчаных, легко- и среднесуглинистых дерново-подзолистых среднекультуренных почвах при осушении выпаса скота залежь начинает зарастать вейново-опушечной растительностью с участием малоценных в кормовом отношении видов трав, каких как вейник наземный, купырь лесной, кипрей, осоки и др., а на участках с избыточной влажностью начинает появляться и кустарнико-древесная растительность.

Кроме агромелиоративных мероприятий, применяют другие приемы обработки бывшей залежи, направленные на усиление внутрипочвенного стока воды по пахотному и подпахотному слоям почвы.

В первую очередь это рыхление осушаемой почвы на различную глубину, которое также улучшает воздухопроницаемость, здесь различают глубокое мелиоративное рыхление, выполняемое на глубину 50-80 см и эксплуатационное (агрономическое) – на глубину 25-35 см. Глубокое мелиоративное рыхление повторяют через 2-4 года в зависимости от гранулометрического состава почвы и биологических особенностей культур. Глубокое мелиоративное рыхление проводят на участках, с почвами тяжелого гранулометрического состава.

К освоению выработанных торфяных месторождений следует приступать как можно раньше после окончания добычи торфа и завершения мелиоративного устройства территории. Запаздыванием с рекультивацией приведет к зарастанию площади кустарником, мелколесьем, сорной растительностью Интенсивное рыхление вспаханного пласта содействует проникновению в .

Наибольшие площади нарушенных земель связаны с торфоразработками. При разработке торфяников на топливо, удобрение, подстилку, с целью использования торфа в химической промышленности на месте выработанных торфяников остаются карьеры, покрытые слоем остаточного торфа мощностью до нескольких десятков сантиметров, подстилаемые минеральным грунтом. .

Рекультивация-комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных человеком в процессе природопользования и иной антропогенной деятельности свойств почв- земель для последующего их использования и улучшения экологического состояния. Объекты рекультивации: нарушенные земли, то есть территории, на которых разрушены или полностью уничтожены .

Загрязнителем почвы может быть любой физический агент, химической вещество и биологический вид, попадающие в окружающую среду или возникающие в ней в количествах, превышающих свою обычную концентрацию. Основной показатель, характеризующий воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду – предельно допустимая концентрация (ПДК). .

Все процессы и явления, которые вызывают деградацию почв, снижают почвенное плодородие и уменьшающие площадь сельскохозяйственных земель, условно делятся на 4 группы. Природные процессы, неблагоприятное воздействие которых на почвенный покров предотвратить нельзя: землетрясение, карсты (растворение водой горных пород), суффозия (вынос .

Источник

Проект рекультивации земель, загрязненных тяжелыми металлами

Сущность почвенно-растительного покрова. Гидрографическая характеристика района культивации. Анализ состояния животного мира в районе размещения объекта. Состав работ по технической и биологической рекультивации. Календарный график возобновления земель.

| Рубрика | Экология и охрана природы |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 11.06.2015 |

| Размер файла | 37,9 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Кафедра Экологии и рационального природопользования

Проект рекультивации земель, загрязненных тяжелыми металлами

1. Природно-климатическая характеристика

1.1 Климатические условия

1.2 Характеристика почвенно-растительного покрова

1.3 Гидрографическая характеристика района культивации

1.4 Характеристика состояния животного мира в районе размещения объекта

2. Обзор мероприятий по рекультивации аналогичных участков, выбор наиболее оптимальной технологии

3. Состав работ по технической рекультивации

4. Состав работ по биологической рекультивации

5. Продолжительность этапов рекультивации

Под рекультивацией понимается комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества. Нарушенные земли есть земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду.

Загрязнение почв тяжелыми металлами приводит к образованию кислой или щелочной реакции почвенной среды, снижению обменной емкости катионов, потери питательных веществ, к изменению плотности, пористости, отражательной способности, к развитию эрозии, дефляции, к сокращению видового состава растительности, ее угнетению или к полной гибели.

Прежде, чем начать рекультивацию таких земель необходимо установить источник и причины загрязнения, провести мероприятия по снижению выбросов, локализации или ликвидации источника загрязнения. Только при таких условиях может быть достигнута высокая эффективность рекультивационных работ.

Ориентиром для разработки состава работ по рекультивации земель в первую очередь служит приоритетное вещество, вызывающее ухудшение экологического состояния почв и качество сельскохозяйственной продукции, а ожидаемая подвижность других опасных веществ должна регулируется специальными или комплексными мероприятиями.

Земли, загрязненные тяжелыми металлами, органическими веществами или продуктами промышленной переработки, на первом этапе очищают с помощью сорбентов, растений или микроорганизмов (биодеструкторов), а затем включают в хозяйственное использование под наблюдением агрохимических и санитарно — эпидемиологических служб.

1. Природно-климатическая характеристика

1.1 Климатические условия

Тюмень расположена на юге западной Сибири, на берегу реки Туры, левом притоке Тобола. В 205 км до Кургана, в 325 км до Екатеринбурга, в 246 км до Тобольска и в 678 км до Омска. Географические координаты: 57°09? северной широты, 65°32? восточной долготы, высота над уровнем моря — 60 м. ( Агроклиматический справочник по Тюменской области.-1972.).

Таблица 1 — Продолжительность солнечного сияния в разные месяцы, часов

Таблица 2 — Длительность солнечного сияния в Тюмени в разные годы, часов

Часы солнечного сияния

Солнечная радиация. Освещённость сильно изменяется в течение суток: утром даже солнечного летнего дня она составляет около 500-700 лк, в полдень достигает максимума — 90-100 тыс. лк, к вечеру опять снижается до 500-700 лк.(люксов). В сумерки в зависимости от облачности освещенность может изменяться до 0,1 лк. Набольшая суммарная освещенность бывает с апреля по август включительно, а в июне максимальная. Самый «темный» месяц в области — ноябрь. Самые «солнечные» месяцы — май, июнь, июль (Табл. 1,2,3) Агроклиматический справочник по Тюменской области. -1998.).

Таблица 3 — Число дней без Солнца

На территории области энергия ФАР (фотосинтетически активная радиация) изменяется от 400 МДж/м2 на Полярном круге до 1500 МДж/м2 на крайнем юге области у границы с Казахстаном. Весной и летом (после весеннего равноденствия — 21 марта) длина дня увеличивается по мере продвижения с юга на север, осенью и зимой (после осеннего равноденствия — 23 сентября) увеличивается по мере продвижения с севера на юг. В Тюмени температура в разные годы колеблется от — 1,8 (1969 г.) до 3,4°С 2003 г. В годовом ходе температуры воздуха самый холодный месяц январь, или начало февраля, самый теплый — июль (Табл. 4). Климат близок к резко-континентальному. Осадков выпадает немного, в среднем 480 мм в год, преимущественно летом. Характерна резкая смена погоды. Средняя температура января ?14,9 °C, минимальная температура ?46,1 °C была зарегистрирована 25 декабря 1958 года (Табл. 5). Количество дней с устойчивыми морозами составляет до 130. Средняя температура июля +18,8 °C, максимальная летом до +38 °C.

Таблица 4 — Данные о средних декадных температурах воздуха за апрель — октябрь

Таблица 5 — Максимальная температура воздуха (°С) по декадам за холодный период года

Количество и распределение осадков на территории области определяется главным образом особенностями общей циркуляции атмосферы (ОЦА) и характером рельефа. Занимающая срединное положение на Евразийском материке и омываемая Северным Ледовитым океаном, Тюменская область испытывает влияние и океана, и континента.

Благодаря преобладающему в умеренных широтах западному переносу воздушных масс увлажнение центральных и южных районов области практически полностью зависит от влаги, приносимой с запада.

В северных районах области на режим атмосферного увлажнения определенное влияние оказывает океан, но так как господствующий здесь арктический воздух отличается малым влагосодержанием, то количество выпадающих осадков в тундре довольно низкое: 250-300 мм/год. Наибольшее годовое количество осадков (500-550 мм) выпадают в восточной части лесной зоны, которая расположена к востоку от Оби до границы с Красноярским краем, захватывает восточную часть водораздела рек Иртыша и Оби.

Увеличение количества осадков в этом районе связано с наибольшим развитием здесь циклической деятельности. На юге области количество осадков уменьшается до 300 мм и менее, что является следствием ослабления здесь циклической деятельности и повышения температуры.

Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20 %. Таким образом, зимний сезон отличается сухостью. Особенно мало зимних осадков выпадает на юге области. В январе среднее месячное количество осадков здесь бывает менее 20 мм.(Иваненко,2007).

Таблица 6 — Среднее многолетнее количество осадков в Тюмени.

ноябрь — март, мм

1.2 Характеристика почвенно-растительного покрова

Почвенный покров Тюменского района представлен двумя типами зональных почв — серыми лесными и подзолистыми.

Серые лесные почвы сформировались на карбонатных покровных породах под березовыми лесами с развитым травяным покровом в условиях промывного типа водного режима. В Тюменском районе имеют распространение два подтипа серых лесных почв: серые и темно серые.

Подзолистые почвы формируются под хвойными или смешанными лесами на бескарбонатных или остаточно-карбонатных материнских породах в условиях промывного типа водного режима. В пределах территории формируются два их подтипа: подзолистые и дерново-подзолистые.

Распределение растений на территории района подчиняется законам зональности. От южной подтайги на севере до лесостепных территорий на юге присутствуют и азональные ландшафты болот и суходольных лугов.

С разнообразием природных зон — от арктической тундры до лесостепи (включающей и практически степные участки), с наличием вертикальной поясности Уральских гор неразрывно связано видовое богатство флоры и фауны. Этот фактор, а также значительный уровень антропогенной нагрузки обусловили многочисленность видов, подлежащих включению в Красную книгу Тюменской области. Значительная часть из них занесена в Красную книгу Российской Федерации, красные книги автономных округов и сопредельных регионов. «Эксклюзивно» включены в Красную книгу Тюменской области прежде всего степные виды, находящиеся на границе ареала или занимающие весьма ограниченные остепненные участки.

Всего в Красную книгу Тюменской области занесены 711 видов животных, растений, лишайников и грибов, 427 из которых помещены на основные страницы. В большей степени в книге представлены растения (262 вида) и беспозвоночные наземные животные (242). Некоторые группы организмов различного систематического уровня в силу слабой изученности при подготовке списков не рассматривались (моллюски, ракообразные, печеночные мхи, морские и пресноводные водоросли и др.).

1.3 Гидрографическая характеристика района культивации

Все реки рассматриваемой территории по характеру уровенного режима относятся к типу рек с весенним половодьем, в общем невысокими растянутым, и повышенным летне-осенним уровнем, вследствие дождевых паводков. Весеннее половодье имеет вид плавной волны продолжительностью до 2-3 месяцев на малых и средних реках и до 3-4 месяцев на более крупных. В отдельные, преимущественно многоводные годы, весеннее половодье сливается с летне-осенним стоком. В период замерзания на некоторых реках происходит резкое снижение уровня воды. В зимний период колебания уровней обычно незначительны, так как реки в это года питаются грунтовыми водами. Весеннее половодье начинается в первой половине апреля. Продолжительность ледостава в среднем около 160 дней. Средняя толщина льда на реках составляет 0,6-1,0 м, в суровые зимы увеличивается до 1,5 м, а в мягкие уменьшается до 0,4-0,6 м. В пределах района у них типично равнинный характер.

Крупных рек мало. В окрестностях Тюмени протекают две крупные реки Тура и ее приток Пышма.

Тура берет начало в горах Среднего Урала, в 4 км к юго-западу от железнодорожной станции Хребет Уральский и в 18 км к северу-западу от г.Кущва, где образуется от слияния нескольких мелких ручьев. Длина Туры 1030 км. На территорию Тюменского района приходится около 260км ее пути. Здесь Тура принимает незначительные притоки: слева речки Ахманку, Капланку, Айгу, справа-Малую и Большую Канырку, Каменку, Антоновку, Пановку, Таловку, Ольховку, Бабарынку, Тюменку, Войновку и самый крупный приток — реку Пышму.

Пышма вытекает из озера Ключи в окрестностях г.Верхняя Пышма (Свердловская обл.) и впадает в Туру километрах в 4 ниже села Созонова. Длина Пышмы 614км, в том числе в пределах Тюменского района 150км.В отличие от Туры Пышма очень извилиста, изобилует перекатами и омутами. Ширина ее от 30 до 100м, глубина от 0,7 до 8м. В русле встречаются отдельные острова и целые группы их. Площадь водосбора Пышмы достигает 19700 кв.км. На Пышме в пределах Свердловской области построены три водохранилища: у пос. Белоярский, г.Сухой Лог и в 8 км ниже Камышлова.

Вблизи Тюмени в Пышму впадают притоки: слева — Кармак, Ушаковка, Дуван, справа — Чаплык, Балда, Бардянка, Цинга, Карга, Боганда, Черная. Они длиннее и многоводнее, чем притоки Туры.

В Тюменском районе немало озер. Плоская поверхность испещрена западинами и ложбинами, заполненными водой. Питание озёр происходит за счёт атмосферных осадков и поверхностных весенних вод, в меньшей степени — грунтовых. Воды по химическому составу различны, но в основном принадлежат к гидрокарбонатно-кальцевому классу. Основную массу составляют озёра водораздельных поверхностей, непроточные, глубиной 2-8 метров, с плоским илистым дном. Мощность отложений илов и сапропелей достигает 0,5-1,5 метров. По происхождению озерной котловины, в основном, озера-старицы, расположенные в поймах рек и образовавшиеся при изменении их русел. Старицы в пойме реки Туры: озера Антоново, Прорва, старица (у с.Ембаево, Косылбаево, Первое и Второе, Кривое и другие). В пойме Пышмы старицы невелики, но их очень много, и большинство их безымянны (Бакулин,1996).

Болота на территории представлены как низинными, так и верховыми. К низинным относятся Тарманские, Курицынское расположенные в пойме р. Цинги. Верховые болота расположены на водоразделе Туры и Пышмы.

Тюменский район является частью Западно-Сибирского артезианского бассейна. По химическому составу от пресных до сильно минерализованных хлориднонатриево-карбонатные, железисто-бромные.

В пределах района разведано одиннадцать месторождений пресных подземных вод: Кулаковское, Труфановское, Мальковское, Антипинское, Винзилинское,Онохинское, Пышминское, Червишевское, Восточное и Западное Тараскульские.

1.4 Характеристика состояния животного мира в районе размещения объекта

Обилие пищи, мест для укрытия и гнездовий определили неизмеримо более богатый и разнообразный, по сравнению с тундрой и лесотундрой, животный мир

Распространен волк. Второй представитель семейства собачьих — лисица,, охотящаяся на полевок в пойменных и иридолинных лесах.

Первое место в охотничьем промысле занимает белка. Издревле встречается белка двух подвидов — обская и енисейская, более распространенная в Тазовском, Пуровском и в восточной части Нижневартовского районов. В 1958 г. в южных районах области выпущено 130 белок самого ценного подвида — телеуток.

Самый ценный из пушных зверей, безусловно, соболь. Территория области в течение нескольких веков была основным местом добычи этого удивительно красивого зверька с необыкновенно носким мехом. Значительное количество (936 шт.) баргузинского соболя было завезено в в 1952— 1960 гг., здесь он хорошо акклиматизировался. Такими же «мигрантами» оказались американская норка, бобры, ондатра. Норка американская распространяется слабо, а вот бобры, завезенные из Воронежской и Смоленской областей, заметно расширили свой ареал.

Жители нередко могут видеть гостя из далекой тундры — белого песца. Сокращают свою численность выдра, горностай, колонок Охота на них строго регламентирована.

Боровая дичь — тетерев, глухарь и рябчик, врановыс — кедровка, кукша (ронжа), сойка, ворон, дятлы. Самый крупный из них, размером с ворону — черный дятел-желна. почвенный покров рекультивация земля

Видовой состав животных типичен для названых природных комплексом. Среди животных встречаются лоси, косули, кабаны, волки, лисы, боровые птицы: глухарь, тетерев; много грызунов; земноводных: лягушки, жабы, тритоны; насекомые (Бакулин,1996)

2. Обзор мероприятий по рекультивации аналогичных участков, выбор наиболее оптимальной технологии

Почвы некоторых участков сильно загрязнены тяжелыми металлами и нуждаются в рекультивации. Эффективный прием рекультивации — известкование. При внесении извести металлы переходят в малоподвижные формы, теряют мобильность и становятся недоступными для растений. Однако этот прием не универсален. На нейтральных или слабокислых почвах внесение извести эффекта не дает. Только на почвах с повышенной кислотностью путем известкования можно иммобилизовать тяжелые металлы и предотвратить их включение в биологический круговорот.

Эффективный инактиватор тяжелых металлов в почве — органические удобрения. При их внесении повышается буферная способность почв, снижается токсическое действие металлов, тормозится их поступление в растения. При использовании этого приема рекультивации необходимо учитывать возможность увеличения подвижности тяжелых металлов в результате минерализации органического вещества.

При рекультивации легких почв, загрязненных тяжелыми металлами, иногда применяют глинование, т.е. внесение глин, содержащих алюмосиликаты типа монтмориллонита. Однако этот прием технически трудно выполним и требует больших затрат (Садовникова,1995).

Получает распространение использование природных сорбентов, таких как, например, цеолиты, месторождения которых имеются на территориях России. Наибольший эффект цеолиты дают на сильно загрязненных почвах, их действие усиливается при внесении навоза и др. органических ударений.

Для снижения фитотоксичности тяжелых металлов можно использовать ионообменные смолы. Разрабатывают и такой прием, как химическое осаждение тяжелых металлов путем обработки почв различными кислотами, например, ортофосфорной или угольной. При этом образуются труднорастворимые соли металлов, недоступные растениям.

Можно улучшить состояние загрязненных почв, внося в них фосфорные удобрения. При этом, однако, необходим контроль за содержанием в них фтора и кадмия (они входят в состав удобрений в виде примесей), поскольку возможно вторичное загрязнение почв этими нежелательными элементами.

В экстремальных случаях, когда загрязнение чрезвычайно велико (содержание тяжелых металлов в почве в 100 раз и более превышает ПДК) приходится прибегать к радикальной мере — удалять поверхностный загрязненный слой, и на его месте создавать новый, насыпной слой почвы. Проведение таких работ требует больших затрат труда и средств (Садовникова,1995).

3. Состав работ по технической рекультивации

Основной целью технического этапа является создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации.

Рекомендовано отбирать образцы почв и растительности по радиусу от источника загрязнения с учетом господствующих ветров по маршруту протяженностью 25-30 км.

Расстояние от источника загрязнения для выявления ореола загрязнения может колебаться в значительных пределах и в зависимости от интенсивности загрязнения и силы господствующих ветров может изменяться от сотен метров до десятков километров (Жеребцов,2011).

Главным условием, без выполнения которого нельзя переходить к биологическому этапу, является снижение концентрации тяжелых металлов в рекультивационном слое до безопасных для фитомелиорантов значений.

Эффективность проведенных на этом этапе мероприятий оценивается по результатам химических анализов на количественное содержание тяжелых металлов в рекультивационном слое почвы, мощность которого определяется типом почвы и глубиной нахождения тяжелых металлов. При снижении концентрации тяжелых металлов в среднем по всему участку до контрольных значений можно приступать к биологическому этапу рекультивации. Если после однократного проведения агротехнических мероприятий концентрация снизилась недостаточно, необходимо установить причину и повторить или заменить неэффективный прием.

Агротехнические приемы предусматривают различные способы механического воздействия на верхний, наиболее загрязненный горизонт почвенного профиля, с целью снижения концентрации тяжелых металлов до уровня, приемлемого для углеводородокисляющей микрофлоры и растений-мелиорантов (Кузнецов,2007).

Разбавление загрязненного слоя проводится с помощью глубокой вспашки, когда верхний загрязненный слой перемешивается с чистым нижним слоем (Указания…,1980). Вспашка обеспечивает оборачивание и рыхление обрабатываемого слоя. Проводят вспашку культурными плугами с предплужниками. Предплужник подрезает наиболее уплотненную часть поверхностного слоя почвы и сбрасывает ее на дно борозды без крошения. Плуг, поднимая и переворачивая нижнюю часть пласта, хорошо его крошит и покрывает рыхлым слоем перевернутый предплужником уплотненный слой.

Поглощение тяжелых металлов растениями зависит от содержания их подвижных форм в почве. Почвы, тяжелые по механическому составу и имеющие высокое плодородие, содержат меньше подвижных форм тяжелых металлов, чем почвы легкие и малопродуктивные. Многие из металлов, относящиеся к первому классу опасности, в нейтральной почвенной среде образуют трудно растворимые соединения, а в кислой — легко растворимые. Кадмий наиболее подвижен в кислой среде и слабо подвижен в нейтральной и щелочной среде. К подвижным в кислой среде относятся химическим соединениям, содержащие катионы Zn,Сu, Pb, Cd, Sr, Mn, Ni, Co и др. К подвижным в нейтральной и щелочной среде — Mo, Cr, As, V, Se (Орлов,1985).

Внесение в почву жидкого навоза и слабо разложившихся органических веществ повышает подвижность тяжелых металлов за счет образования низкомолекулярных водорастворимых комплексов.

Далее для регулирования подвижности соединений тяжелых металлов в почве используют известкование.

При рекультивации земель, загрязненных тяжелыми металлами, значительное внимание уделяется поддержанию и образованию в почве труднорастворимых соединений. Для этого используют искусственные адсорбенты.

Избирательная способность адсорбентов должна быть ориентирована на определенные металлы. При использование адсорбента «МЕРКАПТО-8-ТРИАЗИН» кадмий, свинец, ртуть и никель переходят в недоступные для растений соединения (Беляев,2005).

Уменьшение количества подвижных соединений при внесении сорбента фактически ослабляет перераспределение общего содержания металлов по почвенному профилю под действием нисходящих токов влаги и приводит к избыточной аккумуляции металлов в самом верхнем слое. Ослабление гидрофизического барьера путем регулируемой инфильтрации способствует перераспределению металлов, так как происходит разбавление почвенного раствора и одновременное уменьшение трудно растворимых соединений за счет десорбции.

Известкование почв уменьшает кислотность удобрений и растворимость свинца, кадмия, мышьяка и цинка. Поглощение их растениями резко уменьшается. Кобальт, никель, медь и марганец в нейтральной или слабощелочной среде также не оказывают токсического действия на растения.

Органические удобрения, подобно органическому веществу почв, адсорбируют и удерживают в поглощенном состоянии большинство тяжелых металлов. Внесение органических удобрений в высоких дозах, использование зеленых удобрений, птичьего помета, муки из рисовой соломы снижают содержание кадмия и фтора в растениях, а также токсичность хрома и других тяжелых металлов (Ефремов,1991).

4. Состав работ по биологической рекультивации

Способ защиты почв от загрязнения тяжелыми металлами, включает высев на этих землях растений-фитомелиорантов, способных выносить и накапливать в своей надземной биомассе определенные тяжелые металлы (Пат. РФ №2268096, МКИ В09С 1/00, БИ №02, 2006 г.).

Высев растений-фитомелиорантов позволяет в течение нескольких лет снизить содержание тяжелых металлов до уровня ПДК. Скошенная биомасса может быть использована при утилизации для выделения извлеченных из почвы тяжелых металлов.

Недостатком этого способа является то, что он эффективен только в случае отсутствия возобновляемого загрязнения почвы. Часто возобновление загрязнения неизбежно, так как его источником являются действующие промышленные предприятия, транспорт и т.п.

Целью предлагаемого изобретения является использование земель со средней степенью загрязнения тяжелыми металлами (до 5 ПДК) с получением нормативно чистой сельскохозяйственной продукции.

Достичь поставленной цели позволяет способ использования земель, загрязненных тяжелыми металлами, включающий высев растений-фитомелиорантов, в котором согласно изобретению в качестве фитомелиорантов используют травосмеси, содержащие не менее 60% тетраплоидных сортов рейграса и полиплоидные многолетние злаки, например тимофеевку луговую, костер безостый, при норме высева 20-24 кг/га, при этом в посевах поддерживают высокий уровень влажности почвы до 65-75% ПВ и повышенный питательный режим путем проведения удобрительных поливов, а уборку травостоя производят при влажности почвы не менее 65% ПВ (Буравцев,2002).

Сущность способа заключается в том, что полиплоидные растения, особенно в составе травосмеси, обладают высокой жизнестойкостью в неблагоприятных почвенных и климатических условиях и, обладая высоким буферным барьером, на загрязненных тяжелыми металлами почвах способны частично аккумулировать и фиксировать загрязняющие металлы в корнях, вынося в надземную часть (зеленую массу) только малую их долю. Из них тетраплоидный райграс обладает наиболее мощной надземной частью, поэтому в травосмеси его должно быть не менее 60%. Предлагаемый способ использования сельскохозяйственных земель, загрязненных тяжелыми металлами, для выращивания полиплоидных растений позволяет получать большие объемы зеленой массы на корм скоту с содержанием тяжелых металлов, не превышающим ПДК, на «хронически» загрязняемых тяжелыми металлами сельскохозяйственных землях (Пат. РФ №2268096, МКИ В09С 1/00, БИ №02, 2006 г.).

Осуществляется сев многолетней травяной смеси, включающей семена полиплоидных сортов тимофеевки луговой, костра безостого и более 60% тетраплоидных сортов райграса. Норма высева составляет 20-24 кг/га. Повышенная норма высева позволяет обеспечить дружные всходы и плотный травостой с хорошо развитой корневой системой. Корневая система обеспечивает поглощение и фиксацию загрязняющих металлов. При этом плотная дернина препятствует росту сорной растительности, высокое содержание которой в биомассе поля может привести к повышению содержания в ней тяжелых металлов (Буравцев,2002).

Следует отметить, что райграс тетраплоидный предъявляет повышенные требования к обеспечению влагой. При недостаточной влажности почвы он резко снижает урожайность, что может привести к значительному повышению содержания в биомассе тяжелых металлов-загрязнителей. Поэтому на загрязненном участке влажность почвы в период вегетации не должна опускаться ниже 75-65% ПВ (Буравцев,2002).

Корневая система полиплоидных растений способна удерживать в связанном состоянии тяжелые металлы, поглощенные из почвы. Органические вещества, образующиеся при разложении корневой массы травосмеси, также связывают находящиеся в ней тяжелые металлы, переводя их в недоступные для растений формы.

Экспериментально установлено, что на участках, где содержание цинка, свинца и меди составляет около 5 ПДК в растительной массе райграса тетраплоидных сортов, выращенного по предлагаемой технологии, их содержание не превышает величины ПДК. При этом содержание металлов в корнях растений в сотни раз превышает содержание их как в надземной массе, так и почве, что указывает на активное накопление и связывание этих металлов корневой массой райграса тетраплоидного.

Следует отметить, что некоторое превышение содержания в надземной биомассе растения цинка может играть положительную роль, так как ионы цинка являются антагонистами кадмия и препятствуют его накоплению в растениях. Таким образом, предлагаемый способ использования земель, загрязненных тяжелыми металлами со средним уровнем загрязнения (до 5 ПДК), позволяет выращивать травосмеси тетраплоидного райграса и других полиплоидных злаковых трав (Буравцев,2002).

5. Продолжительность этапов рекультивации

Рекультивацию объекта планируется проводить в течении трех лет, в весеннее-летне-раннеосенний периоды с 2015 по 2017 года, при благоприятном положительном температурном режиме.

Технический этап намечен на срок с 1 мая 2015 по 15 сентября 2015 года.

Биологический этап планируется проводить с 1 мая 2016 по 15 сентября 2016 года, а также с 1 мая 2017 по 15 сентября 2017 года включительно.

Календарный график рекультивации земель

Источник