Римские богини: имена, список, значение, мифы и легенды

- 10 Сентября, 2018

- Значение

- Ирина Билюк

Легенды и мифы древних культур все больше привлекают внимание современного человека своими многообразными историями. Статья знакомит читателя со списком и значением имен римских богинь, которые пользовались особой популярностью среди древних людей и чьи прославленные имена известны до нынешних дней.

Главные богини римского пантеона

Первая леди божественных садов — это Юнона, жена Юпитера, который в ту же очередь был ее братом. Ее имя в переводе с латинского языка означает «юная», а в английской интерпретации звучит, как Джун. Именно в честь Юноны назван июнь — June. Является верховной богиней семьи, брака и материнства.

Не менее популярная Венера имела подчас больше почитателей, чем ее мать. Богиню любви, красоты и плодородия не зря назвали именно так, ведь ее имя в переводе с латыни – это собирательное из нескольких слов: любовь, красота и очарование. Некоторые историки утверждают, что Венера – это испанское слово, обозначающее «раковина», другие утверждают, что имя произошло от «венеро» — украшать, служить украшением. Как бы то ни было, эта богиня по праву часто соперничает по популярности с другими, благодаря не только красоте, но и своим покровительством всем плодоносящим силам природы.

Еще три важных фигуры

Список имен римских богинь, значение которых является не менее значимым в иерархической лестнице богов Рима, выглядит так:

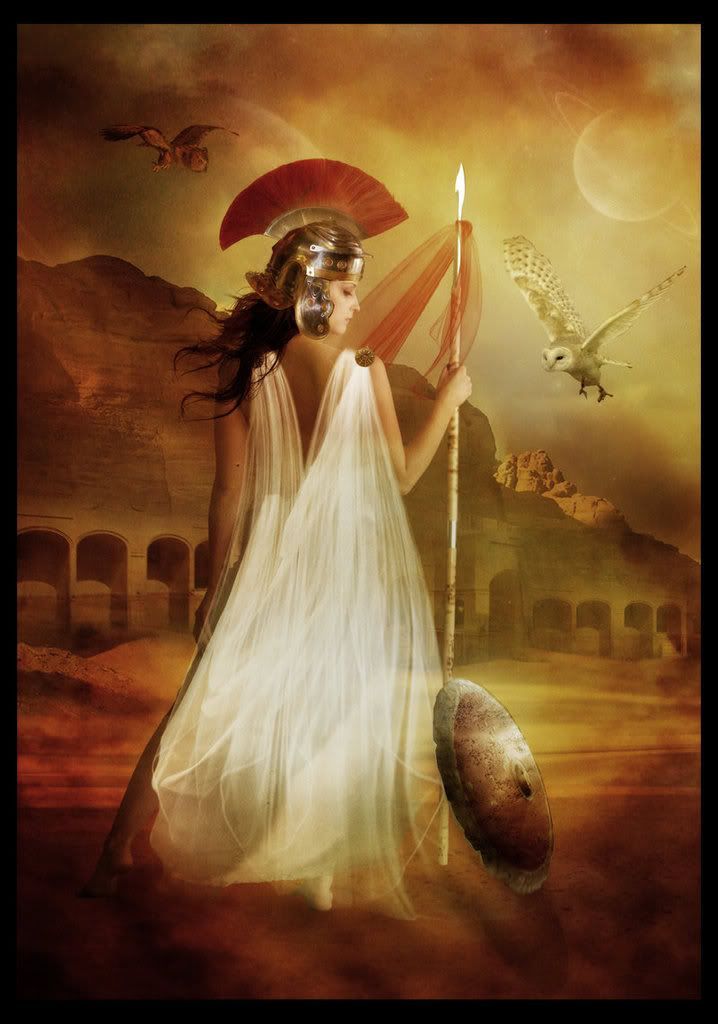

- Минерва в основном считалась богиней мудрости, но при этом многие считали ее покровительницей войн и битв. Ее имя означает «отмеряющая», что намекает на ее беспристрастность в суждениях, что и является одним из важных сопутствующих факторов мудрого существа. Также считалось, что эта римская богиня покровительствовала врачам, учителям и особенно людям творческих профессий.

- Диана – в переводе «божественная» – является покровительницей всей флоры и фауны, а также охоты и рабов. Считается, что именно благодаря ее участию греки выиграли Троянскую битву.

- Веста являлась богиней семейного счастья и домашнего очага, была очень популярна среди женщин. Огонь был символом этой богини, а значит, каждый дом мог считаться храмом и объектом поклонения.

Параллели с греческими богинями

Несмотря на различие имен, римские боги и богини в подавляющем большинстве взяты из греческой мифологии, которая зародилась намного раньше. Именно поэтому часто происходит путаница, например, Венера и Афродита – это одна и та же богиня, только в первом случае – римская, а во втором – греческая. При этом можно заметить, что греческие боги более популярны среди современников потому, что им присущи более человеческие черты характера, ведь греки старались всех богов максимально приблизить к народу, подчас придавая им совсем недостойные качества. Римляне, наоборот, старались придавать богам воинственный, граничащий с жестокостью образ для поддержания уровня божественности.

Для примера

Список имен римских богинь, имеющих аналоги у греков, выглядит так:

- Юнона: в греческой мифологии ее имя — Гера. Ей присущи те же сферы влияния: семья, материнство. В отличие от Юноны она обладает более жестким, взрывным нравом и неконтролируемой ревностью, за что часто попадает в двусмысленные и неприятные ситуации.

- Минерва: ее двойник у греков – это мудрая Афина, богиня войн и защитница справедливости, а также покровительница ремесел и искусств. Много мифов Греции основаны на помощи Афине разным доблестным воинам, например, она подарила Персею зеркальный щит, с помощью которого была побеждена Горгона, многократно помогала Гераклу в выполнении его подвигов, прославивших его на весь мир.

- Диана. У юной римской богини также был прототип в Греции, — это Артемида, богиня охоты и целомудрия, которая очень почиталась молодыми девушками, а также молодоженами. И если Диана – это нежное юное существо, то Артемида, несмотря на свое целомудрие, откровенно радуется виду свежей крови на только что убитой дичи.

- Хранительница очага Веста также имела аналог в греческой мифологии: богиня Гестия была не очень популярна на фоне других богинь, но тоже служила защитницей очага и семейного благополучия. Считается, что она никогда не покидала Олимп, а также никогда ни с кем не ссорилась и не принимала участия в войнах.

Известные богини второго порядка

Помимо грандиозных основных богов, некоторые второстепенные божества также были очень популярны среди населения. Несколько имен римских богинь в списке и значение их сферы покровительства даст более полную картину того, что почитали древние люди:

- Фортуна – богиня удачи, которая у греков носила имя Тюхе.

- Флора – богиня цветов и весны, также имела аналог у греков: богиню Хлорис (Хлориду).

- Аврора — в римской мифологии богиня утренней зари, активно почиталась поэтами.

- Юстиция – богиня правосудия, всегда изображалась с завязанными глазами и весами в руке.

История богини вечных слез

Прозерпина (у греков — Персефона) – супруга мрачного Плутона, бога подземного царства. Их история довольно своеобразная: юная богиня была весьма хороша собой, что приметил Плутон, который часто проезжал на своей колеснице мимо места, облюбованного Прозерпиной и ее подругами. Однажды он настолько воспылал к ней чувствами, что похитил и, разверзши землю, увез в подземный мир. Верхнему миру грозил упадок, так как эта богиня отвечала за образование семян у всех растений, и без нее этот процесс был невозможен. После долгих переговоров было условлено, что полгода она проводит с мужем, проливая слезы по солнцу и цветам, а следующие полгода – в верхнем мире, способствуя образованию новых плодов.

Список богов Рима и описание их жизни в легендах можно продолжать еще долго. Так как их просто бесчисленное количество. Но лучше затронуть самые необычные мифы о римских богинях, имена которых иногда всплывают в современном лексиконе. Рассмотрим еще несколько наиболее интересных мифов и легенд.

Богини рождения (со значением имени)

Список римских богинь будет неточным, если не упомянуть трех сестер — старух, управляющих нитью жизни каждого человека. Парки (в Греции их называли Мойрами, а в скандинавских странах Норнами) обычно представлялись в виде старых женщин, часто некрасивых. У каждой была своя миссия:

- Нона начинала прясть нить судьбы человека, делая ее гладкой, либо наоборот узловатой. Примечательно то, что ее имя означает «девятая», символизируя беременную женщину на последнем месяце срока, поэтому принято считать, что Нона была покровительницей беременности.

- Ее сестра Децима продолжала процесс, наматывая нить на веретено, и отмеряла длину нити, то есть решала, сколько должен прожить человек. Считалось, что делала она это с помощью своего волшебного посоха. Также Дециму считали богиней деторождения, поэтому все женщины на сносях часто поклонялись именно ей.

- Морта (дословно — смерть) – богиня смерти. Она своими огромными ножницами перерезала нить судьбы, лишая человека жизни.

Римляне считали их существами без жалости и сострадания и верили, что даже верховные боги боятся их решения.

Фурии

Этих богинь римской мифологии также называли безжалостными и мстительными, хотя если учесть их «рабочий профиль», то можно понять почему. Фурия – в переводе с латыни означает «ярость», что совершенно точно описывает сестер, богинь мести и возмездия. По одной версии их всего три, по другим девять, хотя некоторые древние сказители утверждают, что более трехсот. По большому счету это неважно, ведь даже одна богиня мести вызывала столько отвращения и ужаса, что даже все остальные боги обходили их стороной.

По преданию, Фурии возникли из капель крови, которые пролил бог Уран, раненый своим же сыном в битве за трон. Мстительные богини имели темные лица, очень похожие на собачьи морды, крылья, как у летучих мышей, а также клубки змей вместо волос. Обитали они в подземном царстве, являясь свитой Плутона, а в верхний мир приходили к тем, кто проливал кровь невинных или совершал другое тяжкое преступление.

Миф о Латоне

Зачастую разные имена греческих и римских богинь настолько тесно переплетаются, что рождают путаницу даже в мифологических сюжетах. Так, греческую богиню материнской любви Лето часто путают с Латоной, хотя это в корне неверно.

Латона – богиня тайны, мрака, всего тайного и сокрытого от всеобщего обозрения. Она долго была любовницей Юпитера, пока Юнона все же не узнала их секрет и сбросила богиню на Землю, без права возвращения и всячески подстрекала обычных людей, чтобы те гнали ее отовсюду. Изможденная Латона забрела к пруду и решила искупаться, но злые люди попрыгали в воду вокруг нее, поднимая со дна ил, грязь и тину. В отчаянии богиня, будучи уже на сносях, воззвала к бывшему любовнику, и тот превратил группу жестоких людей в лягушек, таким образом заставив их вечно жить в мутной воде. В конце концов, Латона добралась до острова в Эгейском море, где и благополучно родила близнецов, детей Юпитера: Диану и Аполлона.

Миф о немой богине

Конечно, список имен римских богинь будет неполным без упоминания Тациты – богине молчания, изначально бывшая простой нимфой, которая из-за своей легкомысленности потеряла дар речи, но взамен получила статус богини. Что же произошло?

Любвеобильный Юпитер воспылал страстью к одной нимфе, которая пряталась от него под водой. Хитрый бог приказал всем речным нимфам докладывать ему, когда та будет скрываться, и продолжал творить непристойности. Одна из нимф, по прозвищу Болтушка не смогла сдержаться и донесла жене Юпитера Юноне обо всем. Естественно, верховный бог узнал об этом и вырвал язык Болтунье. Более того, приказал Меркурию увезти ее в подземный мир, чтобы ее страдания множились во мраке. Исполняя приказ Юпитера, Меркурий неожиданно возжелал воспользоваться прелестями нимфы, которая даже молить о пощаде не могла, так как была уже нема. После утех Меркурий доставил несчастную нимфу в подземный мир, где ей присвоили титул богини молчания и назвали Тацитой.

Если более детально изучить римскую мифологию, то можно обнаружить еще множество таких бесчестных историй, которые показывают, что боги обладали многими низкими качествами и совершали очень много дурных поступков (если судить моральными принципами людей). Так почему же тогда им так истово поклонялись?

Источник

Богиня Деметра

Деметра – одна из влиятельных богинь небесного пантеона. В древнегреческой мифологии ее образ олицетворяет женщина – истинная мать, покровительница земледелия и плодородия.

Первое упоминание о ней можно найти в индоевропейских источниках, где благодетельница крестьянских трудов символизировала первобытный материализм, и почтительно именовалась «великой матерью, порождающей и поглощающей энергию».

Рождение и судьба Деметры

Каменная богиня Деметра в Сочи – визуальное представление древних (Воронцовская пещера, Краснодарский край Россия)

Изображение Деметры (Древний Рим V век до н.є.)

Согласно древним преданиям, олимпийский пантеон славился великими небожителями и единокровными браками. Божественными прародителями считаются Небо и Земля (Уран и Гея). Из мифологии известно, что богиня земли Деметра является одной из дочерей богов-титанов второго поколения, детей Урана и Геи – Кроноса и Реи, а по совместительству родной сестрой Зевса и Аида.

Из древнегреческих легенд известно, что у пары было несколько потомков, которых в младенческом возрасте заживо пожирал отец. Кровожадность Кроноса объяснялась нежеланием уступать наследникам трон Олимпа. Согласно мифа, та же печальная участь постигла и Деметру.

Последнего сына – бога Зевса, мать спасла от кровожадного отца, спрятав мальчика на Крите. Со временем он вырос и убил Кроноса, и освободил остальных братьев и сестер. После освобождения греческая богиня плодородия и земледелия Деметра стала женой Зевса, а он сам царем Олимпа. От союза двух богов появилась Персефона, девушка необыкновенной красоты и страшной судьбы.

Дочь богини земледелия Деметры была настолько великолепна собою, что в племянницу без памяти влюбился дядя – бог мертвых Аид. По согласию Зевса Аид похитил и увез в подземное царство Персефону, чтобы сделать ее своей женой. Поступок мужа сильно оскорбил материнские чувства Деметры. Великая мать приняла решение уйти из Олимпа, чтобы странствовать по земле в поисках дочери. Трагический момент похищения и дальнейшие мытарства удрученной горем потери ребенка женщины в подробностях описывается древнегреческой мифологией как переломная грань в борьбе между добром и злом.

Богиня чего в греческой мифологии Деметра?

Согласно древним рукописям греческого жреца Гесиода, существует легенда, дающая начало верований о Деметре как о покровительнице земледелия. У женщины были дети, рожденные от смертного – сыновья Плутос и Феломел. Людские предания наделили Плутоса божественным даром богатства. В записках Гесиода полубог характеризуется добрыми поступками – «где он не появляется и кого не встречает, везде несет он денежное изобилие и добро».

Феломелу наоборот, предписывалась «нести бедность и разруху». В источниках есть упоминание – желая спасти сына от голода, мать дала ему колосок пшеницы. Юноша отдал злак людям и научил их земледелию.

С тех пор, Деметру нарекли богиней урожайного изобилия и хлебородного достатка.

Чему покровительствовала древнегреческая богиня Деметра?

В гимнах слепого поэта Гомера, момент похищения Персефоны богом Аидом детально воспроизведен. Здесь же находим упоминание о безутешной материнской скорби женщины по своему ребенку. Узнав правду о похищении дочери, Деметра настолько сильно разгневалась на Зевса, что решила спуститься на землю в качестве простой смертной. Согласно мифа, она превратилась в старушку и странствовала по свету, пребывая в постоянной скорби. Оплакивая разлуку, богиня не следила за посевами, на землю пришла засуха, а затем и голод.

Переживая бедствие, люди перестали совершать обряды жертвоприношений богам. Чтобы прекратить голод и остановить смерть боги обратились к Деметре с просьбой вернуть земле плодородие, но она «была нема и глуха к их мольбам». Зевс с Аидом вынуждены были достигнуть соглашения – они условились, что две трети года Персефона живет с матерью, а одну треть проводит в подземелье с мужем.

По древнему верованию, именно с тех пор каждый год Персефона возвращается к матери и Деметра радуется встрече – наступает веста, зеленеют деревья, леток колосится жнива и осенью плодоносят сады. Когда дочь уходит в подземелье к мужу, великая мать тоскует – опадают листья, наступают холода и замерзает земля. По этой причине, древнегреческие источники интерпретируют образ богини плодородия Деметры как покровительницу смены времен года.

Чем владеет богиня Деметра?

Древние мифы, как источники познания божественного бытия великой Деметры ограничиваются саркальным значением – похищение дочери богини Аидом, безутешное горе матери, снисхождение к простым смертным, появление засухи, голодомора и возвращение Персефоны как возрождение божественного покровительства.

Именно на этой ипостаси строится человеческое представление о самой богине и ее взаимоотношениях с другими обитателями Олимпа. Не захотев мириться с потерей ребенка, она бросает вызов всем, превращая жизнь в смерть. Осознав ее превосходство и свое бессилие, олимпийские небожители уступают ради спасения всего живого на земле.

Богиня смены времен года Деметра покровительствует урожаю и сельскому земледелию. Истинная мать, она не представляет своей жизни без ребенка. Милая и кроткая по характеру женщина владеет разрушительной силой уничтожения всего живого. Именно эта безграничная материнская любовь делает богиню плодородия Деметру особенно почитаемой в древней Греции.

Богиня земледелия Деметра – развитие культа

Истории неизвестны достоверные факты зарождения культа матери плодородия и урожайности земель Деметры. Первоисточником массового культа богини считается древний город Элевсин (около 1500 год до н.э. микенская эпоха), который упоминается древними рукописями о странствиях и душевных мытарствах несчастной матери как «земное пристанище снизошедшей с небес»

Согласно преданию богиня земли Деметра, в знак протеста из-за вынужденной разлуки с любимой дочерью, решила стать смертной. Спустившись на землю, она приняла облик старушки и дошла до города Элевсин, где поступила в услужение к супруге царя Келея – царице Метанире.

Гостье из небес доверили уход за царевичем. Проникнув к маленькому Демофонту материнскими чувствами, великая мать возжелала подарить ему бессмертие. Обряд был прерван, и «покровительница разгневалась, показала себя во всем божественном величии, преобразившись в прекрасную женщину с золотыми волосами и сияющими одеждами».

Далее легенда повествует о постройке храма царем Келеем, где «Деметра будет оплакивать разлуку с дочерью в одиночестве». Когда храм был готов, «взошла великая мать на ступеньки, одела она траурную одежду и предалась безутешной печали. В городе наступил страшный год засухи, пашни стали бесплодными, деревья засохли и вода исчезла».

Чтобы предотвратить голод смертных, Зевс возвращает дочь богини Деметры на землю. Он приказывает Аиду отпустить жену к матери. Не посмев ослушаться брата, бог мертвых принимает условия – две трети года Персефона живет на поверхности земли, на одну треть времени спускается к мужу в подземное царство.

По народным сказаниям, именно так объясняется смена времен года. Каждую весну Персефона приходит от мужа к матери – расцветает природа, плодоносят деревья и на землю возвращается жизнь. Осенью она уходит в подземелье, и великое материнское сердце сжимает тоска по ребенку – усыхают листья и трава, наступают холода. Отсюда и пошло массовое величие богини древней Греции Деметры как управительницы смен времен года.

Культовые регалии богини

Изначально древние греки почитали ее как покровительницу урожая и сельскую помощницу в крестьянских трудах. Ей посвящались дневные гимны, которые со временем переросли в пятидневные мистерии. Богиню смены времен года Деметру чтили как родоначальницу всего живого и основоположницу женской плодовитости. Со временем, в сознании смертных, великая мать стала олицетворять законодательницу – под ее ликом вершились браки и клялись в вечной любви.

Дошедшие до нас рукописи, освещающие аспекты культовых мистерий, передают смысл понимания ее покровительства как обращения к богине тождественными именами:

- Хлоя – «зеленеющая» (античный путеводитель «Описание Эллады» Павсаний, «Лисистрата» Аристофана 411 год до н.э.);

- Сито – «хлебодающая» (микенские тексты II век до н.э.);

- Фесмофора – «Устроительница земледелия» (библиотека древнегреческого мифографа Диодора Сицилийского 90-30 гг. до н.э.).

Одновременно с восхваляющими одами в честь хлебодарной богини те же

древние источники фиксируют другие эпитеты, символизирующие скорбь великой матери о ребенке.

- Эриния – «мстительная» (античный путеводитель «Описание Эллады» Павсания);

- Ахена или Ахея – « в скорби» (книга Пир мудрецов», примечание от Григорьевой А.А. Москва 2003 год).

В память о скорбящей матери древние греки проводили ежегодные аттические праздники – тесмофории, состоящие из обрядов, посвященных культу плодородия и изобилия. В торжествах участвовали только женщины, которые должны были прославлять богиню и ее дочь как устроительниц земледелия, путем жертвоприношений, песнопений, танцев и шествий.

К таинственным священнодействиям, символизирующим богослужение, допускались только избранные. Обряды инициации культа Деметры получили название Элевсинских мистерий. Это были условные церемонии, моделирующие незримую связь между матерью и дочерью, как замкнутый переход между живым и мертвым.

Формально такие собрания характеризовались в аспекте одновременного физического и духовного очищения перед масштабным перерождением. Есть версии, что прислужники культа Деметры принимали галлюциногенные вещества для вхождения в специальное состояние транса, чтобы проникнуться ощущением божественного перерождения.

За что отвечала греческая богиня Деметра (Церера)

Греки поклонялись ей как истинной родительнице. Прослеживая культурное наследие других древних цивилизаций можно найти ее тождественность с главным женским божеством – Великой Матерью. В понятии смертных тело богини ассоциировалось с человеческим, а она сама символизировала нашу планету в целом. А значит на плечи по сути хрупкой, но духовно сильной женщины возлагали ответственность за жизненный путь любого существа.

По этому поводу у греков существовал интересный обычай – перед началом земляных работ они молились покровительнице-богине земли Деметре, прося защитить всходы от непогоды и обезопасить посевы от вредителей. После сбора урожая земледельцы благодарили свою угодницу щедрыми жертвенными дарами и песнопениями.

Богиня Деметра в римской мифологии

Благодаря Элевсинским мистериям культ греческой богини земледелия и плодородия получил возможность широкого распространения среди древних земледельцев разного вероисповедания. Древние цивилизации охотно подхватили эстафету сознательного поклонения Деметре как «обучившей простых смертных выращивать урожай, пахать и сеять землю».

В древнеримской мифологии образу великой матери соответствовала богиня Церера – богиня покровительствующая урожаю, злакам и материнству. Ее эллинизировали с Деметрой. Атрибутика Цереры практически не отличалась от символики Деметры – пшеничные венки, сноп злаковых колосьев, факелы в руках, маки, вплетенные в волосы.

Ближе к эпохе средневековья, Церера стала олицетворением церковного светоча обоих заветов как наставница ищущих истинный путь. Здесь четко прослеживается аналогия с древнегреческим аспектом – перерождение всего живого как истинный путь мирового благополучия.

Атрибуты богини Деметры

Изначальный образ великой древнегреческой покровительницы земледелия в древнегреческой живописи олицетворяет прекрасная молодая женщина с мягкими чертами лица, пышным телом, золотистыми волосами, облаченная в ниспадающую свободную тунику. Божественный лик дополняет импровизированный нимб в виде колосков пшеницы.

В характере великой матери акцентируется кротость и уравновешенность. Ранние древнегреческие произведения представляют нам основную символику Деметры:

- венок из пшеничных колосьев – символ изобилия и процветания;

- корзина, наполненная злаковыми культурами – изображение возрождения как божественного дара;

- сноп пшеницы – аллегория плодородия и перерождения.

Золотые колосья в осознании греческих мистерий – это не только пища, но и дающие семя магический и позитивный символ любви. Отсюда и восприятие богини Деметры как брачной законодательницы. Ведь зерно – это эмблема богини как обозначение надежды людей и растений на новую жизнь.

Позднее иконная живопись представляет нам другую богиню плодородия – постаревшая и изможденная женщина-мать, в черном одеянии с грустным и тоскующим взглядом. На изображениях присутствуют другие символы:

- горящий факел в руке – атрибут поиска дочери;

- цветок мака – символ душевного исцеления;

- свинья – животное, изображающее плодовитость.

Статуи Деметры

Римская копия греческой статуи Деметры (музей имени А.С. Пушкина)

Знаменитая работа скульптора Джана Леренцо Бернини « Похищение богом Аидом Персефоны» (Рим 1600 год)

Фреска «Мать и дочь – Деметра и Персефона» (древняя Греция)

«Встреча матери и дочери после разлуки» картина Фредерика Лейтона (1891 год)

Значение Деметры, как богини плодородия, особенно подчеркнуто в поздних памятниках искусства. Например, под влиянием аттической школы скульптора Праксителя изображение великой Деметры олицетворяет символ исконной возродительницы. Здесь она представлена как стареющая женщина с прикрытой покрывалом головой.

Фрагмент изображения богини – настенная фреска I-II века до н.э. (восстановленный склеп-усыпальница античного города Пантикапей I-II век до н.э., современная территория г. Керчи)

Богиня древней Греции Деметра в астрономии

- Одно из имен великой Деметры «Хлоя» принадлежит астероиду главного пояса спектрального К-класса. Открытие небесного тела запатентовано французом О. Шарлуа (1895 год).

- Именем Деметры назван комплекс кольцевых структур (венец) на планете Венера (1985 год).

- 1801 год итальянец Д. Пиацци открыл астероид, названный в честь римской богини достатка и изобилия – Цереры. По результатам астрологических уточнений, проведенных в 2004 году международным астрономическим союзом, Церера отнесена к виду карликовых планет астероидного пояса, по размерам превосходящей Луну.

Воплощение образа богини в эпохе Возрождения

В европейском искусстве XVI—XVII веков образ великой матери плодородия и земледелия Деметры ассоциируется с поклонением силам природы и прославлением ее даров в картинах итальянского художника Джорджа Вазави (1511-1574гг.), гравюрах нидерландского маньериста Хендрика Гольциуса (1558-1617гг.), и нидерландского живописца в стиле барокко Питера Пауля Рубенса (1577-1640 гг.).

Оригинальные произведения Д. Вазави можно найти в парижском Лувре, музеях Ватикана и итальянском Палаццо Питти.

Источник