Серые лесные почвы есть ли шанс на успех для огородника?

Как известно, серые лесные почвы формируются по исключительно природным законам без малейшего вмешательства человека, этим они и ценны. Преимущественно получаются они под лиственными деревьями. Но пригодны ли они для сельскохозяйственной деятельности?

Содержание

1 Что это за почва?

Итак, впервые ими заинтересовались такие исследователи как Докучаев В. В., Талиев В. И. и Тюрин М. В. Причем у каждого ученого теории происхождения таких почв были совершенно различными, иногда даже противоположными. Так, существует версия, что они появились вследствие ухудшения свойств чернозёма. Следующая теория рассматривает их как самостоятельный тип, образовавшийся на территории широколистных лесов. Кроме того, некоторые ученые предполагают, что они являются улучшенным типом дерново-глеевых и подзолистых почв.

Рекомендуем ознакомиться

- Земледельческое орудие для вспашки земли

- Тундрово-глеевые почвы – чем награждены северные регионы?

- Дерново-подзолистые почвы – головная боль дачника

В принципе, абсолютно каждая из версий имеет право на существование, да и очень многое зависит от физико-географических условий региона. Но современная теория основывается на том, что формирование данного типа почв произошло под влиянием сочетания активного дернового и слабого развития подзолистого процессов. При этом обязательным является и лессиваж. Также следует заметить, что на формирование слоя в 1 сантиметр необходимо целых 200–300 лет, а вот более толстые участки появляются в течение тысячелетий.

2 Классифицируем и ищем отличительные свойства

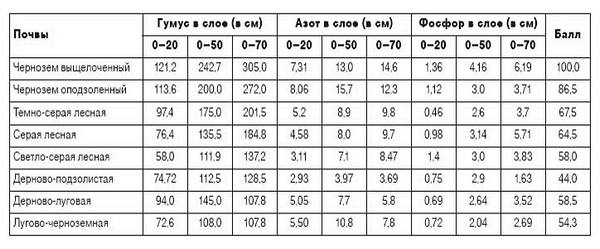

Свойства серой почвы хуже, чем у чернозема и гораздо лучше, чем у дерново-подзолистой почвы. Они делятся еще на три подтипа: светло-, темно- и просто серые лесные почвы. Первые отличаются плитчатой либо же сланцевой структурой, а вот минимальное содержание гумуса составляет 1,5%, максимальное же значение достигает 5%. Из-за повышенного содержания фульвокислот данный подтип отличается кислой реакцией. По своим морфологическим свойствам они практически такие же, как и дерново-подзолистые.

У серого типа больше выражается дерновый процесс, а подзолистый, соответственно, менее развит. По сравнению со светлыми почвами у них преобладает гумусовый горизонт, а содержание же этого вещества достигает 8%. Среда также имеет кислую реакцию. И последние темно-серые лесные почвы характеризуются наибольшей степенью дернового процесса, а вот кремнеземистая присыпка может вообще отсутствовать. В этом случае гумусовый слой достигает своего максимума и может составлять до 9%. Соответственно увеличивается и мощность гумусового горизонта аж до 40 см. Преобладающими в темно-серых почвах будут гуминовые кислоты. Реакция среды, в отличие от предыдущих вариантов, изменяется на слабокислотную, а на определенной глубине появляется и новообразование кальция.

3 Характеристика строения лесной почвы

Выше уже было указано количество гумуса в зависимости от вида почвы, однако следует отметить, что оно с глубиной резко снижается. Механический состав преобладает тяжелый, в связи с этим субстрат имеет прекрасные показатели почвенно-поглощающего комплекса, а степень насыщения может достигнуть 90%.

Несмотря на то, что верхние горизонты достаточно пористые и жидкость отлично впитывается, более глубокий слой, характеризующийся накоплением различных веществ и элементов, является плотным. А в совокупности их водопроницаемость значительно снижается, что становится причиной образования почвенной корки, заплывов и иных сложностей. Кроме того, многие задаются вопросом, что же способствует такому окрасу? А все благодаря кремнезему, который накапливается в верхних слоях.

4 Использование лесных почв в сельском хозяйстве

После того как ознакомились с основными характеристиками, присущими серым лесным почвам, и их типами, нужно уделить внимание возможности использования такого субстрата в сельском хозяйстве. Попробуем разобраться, какие растения преимущественно на них садить и можно ли улучшить их плодородие. Итак, наиболее благоприятными для сельскохозяйственных культур являются темно-серые лесные почвы, чему способствует повышенное содержание перегноя. Поэтому на них великолепно растут практически все виды растений. Очень часто их используют под картофель, пшеницу, кукурузу, а также для выращивания подсолнухов, сахарной свеклы и многих других овощей, да и садоводство тоже получается очень продуктивным, особенно в европейской части.

А вот характеристика светло-серой почвы, напротив, свидетельствует, что такие земли менее пригодны для использования в подобных целях. Но, если вам уж повезло стать обладателем такого участка, не оставлять же его неухоженным на растерзание сорнякам. Так что, проведя комплекс мероприятий, можно и на них выращивать любимые культуры. Кроме того, абсолютно всем подтипам данного вида почв присущ следующий недостаток – слишком повышенная рассыпчатость. В результате сильные ветра быстро разрушают грунт и образуют овраги. Поэтому целесообразно высаживание защитных лесополос, приветствуется также и создание водозадерживающих валов, дабы максимально снизить скорость ухода влагу.

5 Повышаем плодородные свойства лесной почвы

Итак, чтобы растения хорошо развивались и давали отличный урожай, мало просто их посадить и вовремя поливать, они также должны питаться необходимыми минералами и элементами. Естественно, никто не отменяет такую операцию, как подкормка, однако и сама почва должна быть богатой на все эти вещества или, по крайней мере, не испытывать в них дефицит. А вот светло-серым лесным почвам, у которых свойства не самые лучшие, как раз недостает калия, азота и фосфора, а ведь эти элементы являются одними из основных в развитии большинства представителей флоры. Так что удобрение вышеупомянутыми веществами земельного участка просто необходимо.

Огромную роль для плодородия играют и органические подкормки, которые самым благоприятным образом отражаются на физических свойствах. Например, регулярное внесение навоза способствует разрыхлению, а, значит, и более эффективной аэрации (не следует прибегать к такому при наличии светло-серых почв). Кроме того, он понижает кислотность, склонность к образованию корки, а также заплыванию. Светло-серые лесные почвы подлежат известкованию, дабы снизить уровень кислотности, но чтобы данная процедура имела максимальный эффект, ее проводят совместно удобрением органическими и минеральными элементами.

Нельзя недооценивать и роль подкормок для темно-серых лесных почв, агрономические характеристики которых находятся на более высоком уровне, по сравнению с оставшимися подтипами. Например, они часто имеют повышенную гидролитическую кислотность, снизить которую можно внесением фосфоритной муки.

Подбирая комплекс мероприятий, повышающих агрономические свойства определенного типа почв, необходимо обязательно учитывать и месторасположение своего участка. Так, например, если говорить о европейской части, то там невероятно развита эрозия, поэтому следует уделять внимание и таким процедурам, как бороздование, вспахивание поперек склона и т. д. А вот если брать Западно-Сибирскую лесостепь, богатую на глеевые структуры, то здесь уже не обойтись без рыхления и удобрения навозом. Также следует отметить, что в этом регионе земля отличается плохим тепловым режимом и склонна к промерзанию. В завершение же нужно сказать, что серые лесные почвы вполне пригодны для использования в сельском хозяйстве и при правильном уходе будут отличаться прекрасным плодородием.

Источник

Серые лесные почвы

Се́рые лесны́е по́чвы формируются в лесостепной зоне в условиях периодически-промывного водного режима под пологом широколиственных (дубовые с примесью липы, клёна, ясеня), смешанных (берёзовые с примесью пихты и сосны или сосново-берёзовые с примесью лиственницы) или мелколиственных (берёзовые с примесью осины) лесов с разнообразной и обильной травяной растительностью.

В целом, широко распространены в умеренном поясе Северного полушария. Материнские породы представлены: в Европейской части России — лёссами, лёссовидными и покровными суглинками, иногда — моренными отложениями; в Западной и Восточной Сибири — преимущественно лёссовидными суглинками и глинами. Рельеф — волнистый, сильно и глубоко расчленённый водной эрозией в Европейской части; равнинный — в Западной Сибири; полого-увалистый, либо бугристый микро- и мезорельеф — в Восточной Сибири.

Содержание

Генезис

Изучение генезиса серых лесных почв связано в России с именами В. В. Докучаева, С. И. Коржинского, В. И. Талиева, В. Р. Вильямса, И. В. Тюрина и других учёных. В. В. Докучаев (1883) считал, что серые лесные почвы сформировались как самостоятельный зональный тип под травянистыми широколиственными лесами (дубравами) лесостепной зоны. С. И Коржинский (1887) развил гипотезу об образовании серых лесных почв в результате деградации (ухудшения свойств) чернозёмов при воздействии на них леса.

В противоположность гипотезе С. И. Коржинского В. И. Талиев и П. Н. Крылов разработали теорию образования серых лесных почв в результате проградации (улучшения свойств) почв, ранее развивавшихся по подзолистому типу при смене биоклиматических условий. Близкое суждение об образовании серых лесных почв высказывал В. Р. Вильямс. Исследования И. В. Тюрина (1935) показали, что серые лесные почвы восточных районов европейской территории зоны образовались вследствие эволюции почв типа дерново-глеевых при изменении их водного режима в результате развития дренированности территории овражно-балочной сетью и речными долинами.

Все рассмотренные теории отражают возможные пути образования серых лесных почв в разных физико-географический условиях, обеспечивающих формирование довольно хорошо гумисированного профиля с признаками оподзоленности. Современное понимание генезиса серых лесных почв заключается в том, что этот тип почв сформировался под преобладающим влиянием дернового процесса в сочетании со слабым развитием подзолистого процесса при участии лессиважа [1] .

Морфология

- A0 — лесная подстилка, маломощная (до 3—5 см).

- A1 — гумусовыйгоризонт серого цвета, комковато-мелкозернистой или комковато-зернисто-пылеватой структуры, маломощный (15—30 см), густо пронизан корнями растений, образующими в верхней части дернину.

- A1A2 — гумусово-элювиальный горизонт, светло-серого цвета, комковатой или комковато-плитчатой структуры, с обильной белёсой кремнезёмистой присыпкой; в тёмно-серых лесных почвах может отсутствовать.

- BA2[2] — элювиально-иллювиальный горизонт серовато-бурого или серовато-коричневого цвета, мелкоореховатой структуры, поверхность отдельностей покрыта слоем кремнезёмистой присыпки.

- B — иллювиальный горизонт, буровато-коричневого цвета, хорошо выраженной ореховатой или призмовидно-ореховатой структуры. Поверхность отдельностей покрыта тёмно-бурыми или тёмно-коричневыми глянцевидными плёнками органического или органоминерального состава. По степени выраженности названных признаков может подразделятся на горизонты B1 и B2.

- BС(к) — переходный горизонт от иллювиального к материнской породе. Характеризуется меньшим количеством иллювиальных плёнок, менее чёткой структурой и меньшей плотностью, чем горизонт B. Часто присутствуют новообразования карбонатов в виде псевдомицелия, журавчиков, белоглазки и нечётких пятен.

- Ск — материнская порода.

Свойства

| Физико-химические свойства серых лесных почв [3] | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Горизонт (глубина, см) | Гумус, % | Потеря массы при прокаливании, % | Обменные основания | Гидролитическая кислотность | Степень насыщенности основаниями, % | pH | |||

| Ca 2+ | Mg 2+ | Σ(Ca 2+ +Mg 2+ ) | |||||||

| мг-экв/100 г почвы | H2O | KCl | |||||||

| Светло-серая лесная сильнооподзоленная на лёссовидном суглинке | |||||||||

| A0 (0—3) | — | 69,67 | — | — | — | — | — | 6,3 | 5,9 |

| A1 (3—9) | 4,45 | 7,14 | 11,1 | 3,1 | 14,2 | 5,4 | 72,4 | 6,8 | 5,6 |

| A1A2 (9—17) | 1,79 | 3,06 | 6,4 | 3,2 | 9,6 | 3,9 | 70,9 | 6,9 | 5,5 |

| BA2 (26—36) | 0,41 | 1,97 | 8,0 | 2,9 | 10,9 | 2,3 | 82,8 | 6,8 | 5,3 |

| B1 (45—65) | 0,28 | 3,01 | 12,9 | 7,0 | 19,9 | 3,8 | 83,9 | 5,8 | 4,5 |

| B2 (75—90) | 0,21 | 2,71 | 13,0 | 6,1 | 19,1 | 4,3 | 81,7 | 5,8 | 4,3 |

| B3 (105—120) | — | 2,33 | 11,2 | 5,0 | 16,2 | 3,3 | 83,0 | 5,7 | 4,2 |

| BCк (130—145) | — | 9,11 | — | — | — | — | — | 7,6 | 6,6 |

| Тёмно-серая слабооподзоленная на лёссовидном суглинке | |||||||||

| A0 (0—2) | — | 73,09 | — | — | — | — | — | 6,4 | 6,1 |

| A1 (2—13) | 6,34 | 8,20 | 19,4 | 6,2 | 25,6 | 3,0 | 89,4 | 6,4 | 5,5 |

| A1A2 (15—25) | 2,56 | 3,90 | 16,0 | 6,4 | 22,4 | 2,8 | 89,0 | 6,9 | 5,7 |

| B1 (30—45) | 1,5 | 4,11 | 19,2 | 4,8 | 24,0 | 2,3 | 91,2 | 6,8 | 5,5 |

| B2 (60—75) | 0,96 | 3,44 | 17,6 | 7,4 | 25,0 | 2,4 | 91,1 | 6,5 | 5,5 |

| B3 (95—115) | 0,58 | 2,62 | 16,0 | 8,0 | 24,0 | 2,0 | 92,2 | 6,6 | 5,3 |

| BCк (135—145) | — | 5,39 | — | — | — | — | — | 8,1 | 7,3 |

Классификация

Согласно Классификации почв СССР 1977 года, тип серых лесных почв подразделяется на три подтипа:

- Светло-серые лесные: гумусовый горизонт маломощный — 15—20 см, светло-серого цвета, как и гумусово-элювиальный, отличающийся сланцеватой или плитчатой структурой; иллювиальный горизонт хорошо выражен, очень плотного сложения, ореховатой структуры. Содержание гумуса от 1,5—3 % до 5 %, в его составе преобладают фульвокислоты, что обусловливает кислую реакцию почв данного подтипа. В целом, по морфологическим признакам и свойствам близки к дерново-подзолистым почвам.

- Серые лесные: дерновый процесс выражен сильнее, а подзолистый — слабее, нежели в светло-серых. Гумусовый горизонт серого цвета, мощностью 25—30 см, содержание гумуса — от 3—4 % до 6—8 %, в его составе незначительно преобладают гуминовые кислоты. Почвенный раствор имеет кислую реакцию среды. Элювиально-иллювиальный горизонт может быть не выражен.

- Тёмно-серые лесные: среди серых лесных почв выделяется наиболее интенсивным дерновым процессом и наименее — подзолистым (кремнезёмистая присыпка необильная, иногда может вообще отсутствовать). Мощность гумусового горизонта — до 40 см, содержание гумуса — от 3,5—4 % до 8—9 %, гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Реакция среды — слабокислая. Характерно наличие новообразований кальция на глубине 120—150 см.

| Фациальные подтипы серых лесных почв | ||||

|---|---|---|---|---|

| Светло-серые лесные тёплые промерзающие | Светло-серые лесные умеренно тёплые промерзающие | Светло-серые лесные умеренные длительно промерзающие | Светло-серые лесные умеренно холодные длительно промерзающие | — |

| Светло-серые лесные тёплые промерзающие освоенные | Светло-серые лесные умеренно тёплые промерзающие освоенные | Светло-серые лесные умеренные длительно промерзающие освоенные | Светло-серые лесные умеренно холодные длительно промерзающие освоенные | — |

| Светло-серые лесные тёплые промерзающие окультуренные | Светло-серые лесные умеренно тёплые промерзающие окультуренные | Светло-серые лесные умеренные длительно промерзающие окультуренные | Светло-серые лесные умеренно холодные длительно промерзающие окультуренные | — |

| Серые лесные тёплые промерзающие | Серые лесные умеренно тёплые промерзающие | Серые лесные умеренные длительно промерзающие | Серые лесные умеренно холодные длительно промерзающие | Серые лесные холодные длительно промерзающие |

| Серые лесные тёплые промерзающие освоенные | Серые лесные умеренно тёплые промерзающие освоенные | Серые лесные умеренные длительно промерзающие освоенные | Серые лесные умеренно холодные длительно промерзающие освоенные | Серые лесные холодные длительно промерзающие освоенные |

| Тёмно-серые лесные тёплые промерзающие | Тёмно-серые лесные умеренно тёплые промерзающие | Тёмно-серые лесные умеренные длительно промерзающие | Тёмно-серые лесные умеренно холодные длительно промерзающие | Тёмно-серые лесные холодные длительно промерзающие |

- Обычные

- Остаточно-карбонатные

- Контактно-луговатые

- Пестроцветные

- Со вторым гумусовым горизонтом

Разделение на виды производится по:

- глубине вскипания

- высоковскипающие (выше 100 см)

- глубоковскипающие (глубже 100 см)

- мощности гумусового горизонта (A1+A1A2)

- мощные (>40 см)

- среднемощные (40—20 см)

- маломощные ( Сельскохозяйственное использование

Серые лесные почвы активно используются в сельском хозяйстве для выращивания кормовых, зерновых и плодо-овощных культур. Для повышения плодородия применяют систематическое внесение органических и минеральных удобрений, травосеяние и постепенное углубление пахотного слоя. В связи со слабовыраженой способностью серых лесных почв к накоплению нитратов [4] , азотные удобрения рекомендуется вносить в ранневесенний период.

Отличаются довольно высоким плодородием и при правильном использовании дают хорошие урожаи сельскохозяйственных культур. Особое внимание в зоне серых лесных почв необходимо обратить на мероприятия по борьбе с водной эрозией, так как она охватила большие площади пахотных земель. В некоторых провинциях эродированные в разной степени почвы составляют 70-80% площади пашни. В результате недостаточного внесения органических удобрений содержание гумуса в пахотном слое серых лесных почв уменьшается. Для оптимального содержания гумуса должны вносится органические удобрения. Среднеежегодная доза – 10 т на 1 га пашни, что достигают использованием навоза, торфа, различных органических компостов, сидератов, соломы и других органических материалов.. Важным мероприятием при земледельческом использовании серых почв является известкование. При известковании нейтрализуется избыточная кислотность серых лесных почв и улучшается поступление питательных веществ в корни растений. Известь мобилизует фосфаты почвы, что приводит к увлечению доступного для растений фосфора; при внесении извести возрастает подвижность молибдена, усиливается микробиологическая деятельность, увеличивается уровень развития окислительных процессов, больше образуется гуматов кальция, улучшаются структура почв, качество растениеводческой продукции Большинство серых лесных почв содержит недостаточное количество усвояемых форм азота, фосфора и калия, поэтому применение минеральных удобрений является мощным фактором повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Существенное значение для повышения плодородия серых лесных почв имеет регулирование их водного режима.

Источник: Учебник В. П. Ковриго, И. С. Кауричев, Л. М. Бурлакова «Почвоведение с основами геологии»

Источник