Синтаксический разбор словосочетаний

Синтаксический разбор словосочетаний входит в школьную программу русского языка. Покажем план разбора и приведём примеры.

План разбора словосочетания

- Вычленить словосочетание из предложения и поставить его в начальную форму.

- Указать главное слово и зависимое, поставить вопрос к зависимому. Главное слово принято указывать крестиком.

- Определить, какими частями речи выражены слова и какими средствами связи соединены.

- Определить вид словосочетания по главному слову (глагольное, именное, наречное).

- Указать вид подчинительной связи (согласование, управление, примыкание).

- Определить смысловые отношения между главным и зависимым словом (атрибутивные, объектные, обстоятельственные, реже комплетивные и субъектные).

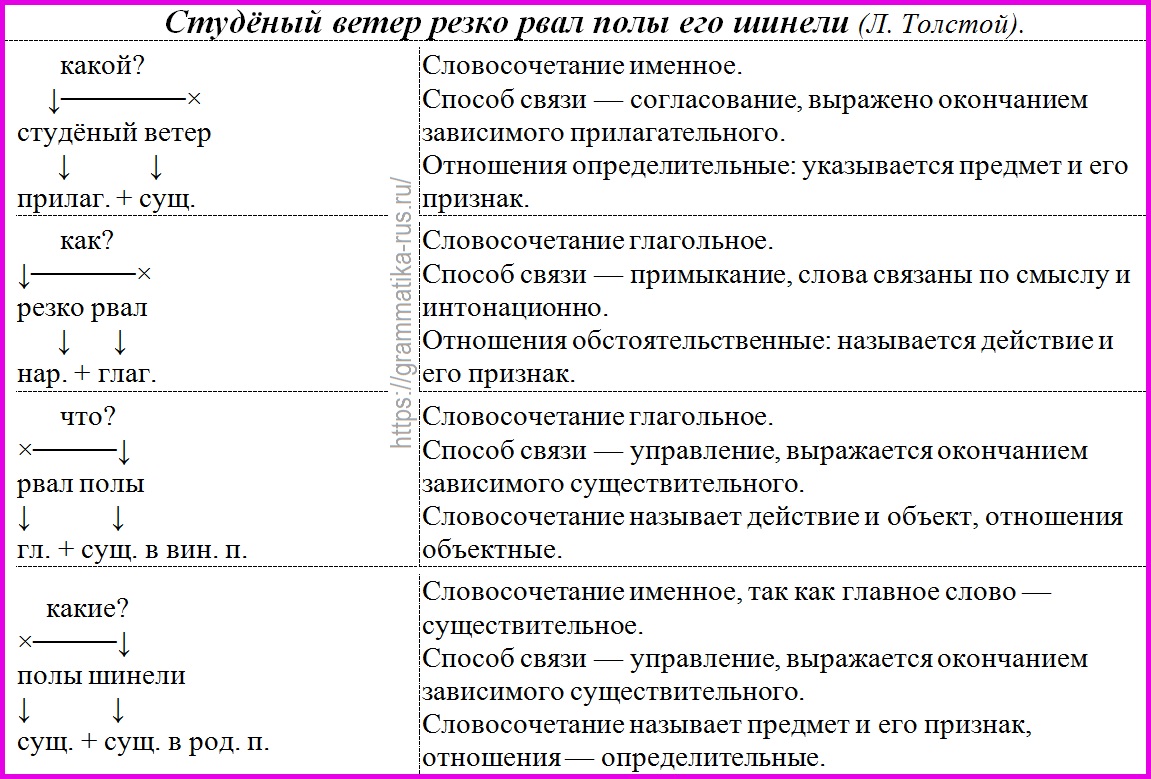

Примеры разбора словосочетаний

Дано предложение: На краю деревни стоял большой дуб.

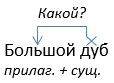

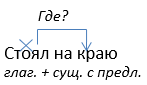

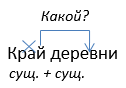

Разберём словосочетания: большой дуб, стоял на краю, краю деревни.

Словосочетание именное; способ связи — согласование; средство связи — окончание зависимого слова; смысловые отношения — определительные.

Словосочетание глагольное; способ связи — управление; средство связи — предлог + окончание зависимого слова; смысловые отношения — обстоятельственные.

Словосочетание именное; способ связи — управление; средство связи — окончание зависимого слова; смысловые отношения — определительные.

Источник

Что такое синтаксический разбор словосочетания? Как делается?

Содержание:

Словосочетание — начальная единица синтаксиса как верхнего яруса языковой системы. Структура его — объединение двух знаменательных слов на основе подчинительной связи. Лексически она выражена вопросом от главного члена к зависимому, грамматически — наличием или отсутствием предлога и изменением окончания.

Как делается синтаксический разбор словосочетания?

Синтаксический разбор словосочетания подразумевает следующие шаги:

- Выделить конструкцию из предложения

- Указать главное и зависимое слова, их частеречную принадлежность

- Определить тип

- Назвать вид подчинительной связи

Как правильно разобрать словосочетание?

Разбор словосочетания начинается с выделения его в предложении. Для этого надо помнить, какие структуры не относятся к словосочетаниям: это грамматическая основа — подлежащее и сказуемое; однородные члены, так как они равноправные единицы; сочетание слова и предлога; фразеологизмы; составные грамматические формы, например, сложное будущее время глагола или степени сравнения (более быстрый).

Синтаксический разбор словосочетания, примеры которого встречаются в школьной практике, предполагает письменное обозначение его строения, то есть из слов какой морфологической принадлежности оно состоит.

- Например, лунный свет — прил. + сущ., бежал по дороге — глагол + существительное.

Что такое синтаксический разбор словосочетания в пункте 3 плана разбора — рассмотрим подробнее. В зависимости от морфологических характеристик главного слова выделяются три типа конструкций:

- Именные — с главным элементом именем существительным (лист березы), прилагательным (белый от страха), числительным (пять человек) и местоимением (кто-то из присутствующих)

- Глагольные — в них вопрос ставится от глагола к другим частям речи: пойду погулять, читать роман, поступить по справедливости

- Наречные — центральным словом является наречие: глупо до смешного, близко от трассы

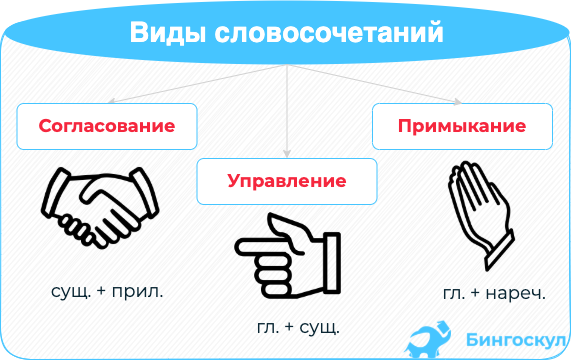

Узнаем, как разобрать словосочетание в зависимости от типа подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. У каждого из них есть свои признаки и средства отличия.

Какие виды существуют? Какие между ними сходства и какие между ними различия?

Грамматически связь между словами оформляется изменением или неизменением зависимой части. Поэтому грамматический разбор словосочетания связан с характеристиками подчинения. Рассмотрим их:

- Согласование — тип подчинительной связи, при которой зависимое слово встает в ту же форму рода, числа, падежа, что и главное. Отвечает на вопрос: какой? При изменении главного подчиняющееся слово приобретает те же характеристики: красный мак (оба слова—в ед.ч., м.р., Им.п.) — красному маку (ед.ч., м.р., Дат.п.) Согласуются: прилагательные, полные причастия, порядковые числительные, местоимения, отвечающие на вопрос: какой?

- Управление — зависимая языковая единица стоит в одной и той же падежной форме, отвечает на падежный вопрос и не меняется вслед за центральным словом: иду по улице, идем по улице. При этом в другом сочетании форма изменится: восхищаюсь улицей, строят на улице и т. д. Становятся управляемыми: существительные, местоимения, указывающие на лицо или предмет.

- Примыкание — грамматическая связь только по смыслу, так как в роли подчиненного слова выступает неизменяемая часть речи: наречие (очень испугался), деепричастие (читаю склонившись), инфинитив (мечта поступить), сравнительная степень наречия (решает быстрее), притяжательные местоимения его, ее, их (его вопрос).

Примеры разбора словосочетания различаются по наполнению. В школьной практике указываются основные характеристики этой конструкции. Синтаксический разбор словосочетания обязательно включает указание модели и морфологической принадлежности, типа подчинительной связи.

Приведем пример синтаксического разбора глагольного словосочетания отвечать на вопрос:

- Глагол в инфинитиве + существительное; связь выражена предлогом и нулевым окончанием

- Глагольное

- Управление, зависимая часть — существительное среднего рода в ед. ч., Вин. падеже

При углубленном изучении русского языка содержание того, что значит синтаксический разбор словосочетания, расширяется. Например, выделяются категории свободных и связанных единиц. Последними называются словосочетания, играющие роль одного члена предложения. Например, выполняя синтаксический разбор словосочетания множество слов в предложении Множество слов русского языка имеют синонимы — укажем, что оно несвободное.

Как сделать синтаксический разбор словосочетания, если требуется указать смысловые отношения между его частями? Назовем три типа отношений:

- определительные (значение признака)

- смешной клоун, яркие цветы, агрессивная толпа

- объектные (связь действия и предмета)

- убирать посуду, лечить людей, прочитавший роман

- обстоятельственные (характеристика действия)

- смотреть пристально, далеко уехать, сделать назло

Вопрос, как делать синтаксический разбор словосочетания, связан с обязательным учетом его семантики и типа взаимоотношений между компонентами.

Источник

Синонимы к словосочетанию «убирать урожай»

Связанные слова и выражения

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова ямской (прилагательное):

Связанные слова (по тематикам)

- Люди: садовник, уборщица, уборщик, домработница, фермер

- Места: огород, делянка, грядка, овощехранилище, деляна

- Предметы: зябь, компост, силос, очистки, корзина

- Действия: уборка, урожай, жатва, посев, молотьба

- Абстрактные понятия: севооборот, агротехника, хозяйство, спелость, осень

Ассоциации к слову «убрать»

Ассоциации к слову «урожай»

Предложения со словосочетанием «убирать урожай»

- Кроме того, ей потребуется помощь, когда придёт время убирать урожай.

Сочетаемость слова «убрать»

Сочетаемость слова «урожай»

Значение слова «убрать»

УБРА́ТЬ , уберу́, уберёшь; прош. убра́л, —ла́, —ло; прич. страд. прош. у́бранный, у́бран, -а́ и -а, -о; сов., перех. (несов. убирать). 1. Унести, снять, удалить откуда-л. Убрать со стола (после еды унести со стола посуду и кушанья). (Малый академический словарь, МАС)

Значение слова «урожай»

УРОЖА́Й , -я, м. 1. Количество уродившихся злаков, плодов, трав и т. п. Обильный урожай. Средний урожай. Виды на урожай. (Малый академический словарь, МАС)

Афоризмы русских писателей со словом «убрать»

- Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не сумело убрать своих последствий.

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «убрать»

УБРА́ТЬ , уберу́, уберёшь; прош. убра́л, —ла́, —ло; прич. страд. прош. у́бранный, у́бран, -а́ и -а, -о; сов., перех. (несов. убирать). 1. Унести, снять, удалить откуда-л. Убрать со стола (после еды унести со стола посуду и кушанья).

Значение слова «урожай»

УРОЖА́Й , -я, м. 1. Количество уродившихся злаков, плодов, трав и т. п. Обильный урожай. Средний урожай. Виды на урожай.

Предложения со словосочетанием «убирать урожай»

Кроме того, ей потребуется помощь, когда придёт время убирать урожай.

Нельзя убирать урожай очень рано утром, когда влажность воздуха высока, или тотчас после прошедших дождей, пока плоды ещё не обсохли.

В конце лета около нашей деревни убирают урожай.

Ассоциации к слову «убрать»

Ассоциации к слову «урожай»

Сочетаемость слова «убрать»

Сочетаемость слова «урожай»

Морфология

Правописание

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Источник

Разбор простого и сложного словосочетания

План синтаксического разбора словосочетания:

- Выделить словосочетание из предложения.

- Найти главное и зависимое слова, указать, какими частями речи они выражены, поставить вопрос от главного слова к зависимому.

- Определить тип словосочетания (глагольное, именное или наречное).

- Определить способ подчинительной связи (согласование, управление, примыкание) и указать, чем она выражена (окончанием зависимого слова, окончанием и предлогом, только по смыслу).

Вид связи можно определить по вопросу:

какой? чей? (кроме неизменяемых притяж. мест. его, ее, их) – согласование;

падежные вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чем? (в словосочетаниях могут встречаться различные предлоги, которые являются формальным признаком управления) – управление;

где? куда? когда? откуда? почему? зачем? как? — примыкание.

- Определить смысловые отношения между главным и зависимым словом (определительные, объектные, обстоятельственные).

Словосочетание — это сочетание двух (или более) самостоятельных слов, связанных между собой подчинительной связью по смыслу и грамматически: читать книгу, теплый день.

Словосочетания называют предметы, действия, признаки и т.д., но более точно, более конкретно, чем слова: читать — читать вслух, ручка — шариковая ручка, быстро — очень быстро.

Словосочетание состоит из главного и зависимого слова.

Слово, которое называет предмет, признак, действие и т.д., называется главным.

Слово, которое поясняет, распространяет главное, называется зависимым.

От главного слова к зависимому можно задать вопрос.

Главное слово при разборе словосочетания принято отмечать крестиком.

Не являются словосочетаниями следующие сочетания слов:

1. Сочетание подлежащего и сказуемого, так как это предложение: Магазин закрыт; День жаркий; Поезд прибывает.

2. Ряд однородных членов предложения, так как они связаны сочинительной связью (т.е. равноправны): книги, газеты, журналы; лёгкий, но тёплый; то дождь, то снег.

3. Сочетание служебного слова со знаменательным, так как это словоформа: около дома (около — предлог), тоже пришёл (тоже — союз), словно во сне (словно — частица).

4. Составные формы слов: буду заниматься, более интересный, самый умный.

5. Фразеологические обороты, так как в них слова утрачивают своё лексическое значение, их можно заменить одним словом-синонимом: бить баклуши (= бездельничать), водить за нос (= обманывать).

Слова в словосочетании связаны по смыслу и грамматически:

Смысловая связь слов в словосочетании устанавливается по вопросам, которые ставятся от главного слова к зависимому:

Грамматическая связь слов в словосочетании выражается с помощью окончания или окончания и предлога:

— ×——————↓ ×———————↓

рабочее (какое?) место, рассказать (о чём?) о поездке.

Виды словосочетаний

А. В зависимости от того, какой частью речи выражено главное слово, словосочетания делятся на три группы:

- Именными словосочетаниями называются такие, в которых главное слово выражено:

существительным : майский день, разбитая ваза, седьмой дом, наш двор, капли дождя, желание понять, езда верхом;

прилагательным : полезный детям, интересный для меня, абсолютно неизвестный, способный простить;

числительным : три товарища, пятеро из нас;

местоимением : что-нибудь важное, что-то невероятное, некоторые из них.

- Глагольными называются словосочетания, в которых главное слово выражено

глаголом : выйти на улицу, говорить правду, умножить на пять, громко смеяться, идти подпрыгивая;

причастием : сообщивший родным, подъехавший к пристани, беседующий с друзьями, громкоговорящий;

деепричастием : читая газету, остерегаясь простуды, прося помощи, предложив вернуться.

- Наречными называются словосочетания, в которых главное слово выражено

наречием: весьма удачно, по-прежнему интересно, налево от дома, незадолго до рассвета, где-нибудь во дворе.

Б. По характеру смысловых отношений выделяются три группы словосочетаний (по аналогии с второстепенными членами предложения):

- Определительные словосочетания обозначают предмет и его признак:глубокая река, весёлое настроение, лесные цветы.

- Объектные словосочетания указывают на действие и предмет, на который оно переходит: подметать пол, написавший записку, копая колодец, положить на стол, чтение книги.

- Обстоятельственные словосочетания указывают на действие и его признак: хорошо выспаться, говорить тихо, высоко подпрыгнуть.

В. По количеству компонентов выделяются две группы словосочетаний:

- Простые словосочетания состоят из двух знаменательных слов: заниматься спортом, новый ученик, рассматривать фотографии.

- Сложные словосочетания состоят из трёх и более знаменательных слов и образуются в результате распространения слова целым словосочетанием или распространением словосочетания другим словом: выполнение домашнего задания (слово выполнение распространено словосочетанием домашнее задание), новый ежемесячный журнал (словосочетание ежемесячный журнал распространено словом новый); читать книгу — читать интересную книгу — читать очень интересную книгу — долго читать очень интересную книгу.

Г. По степени спаянности компонентов:

- Синтаксически свободные словосочетания— результат свободного объединения двух самостоятельных слов, каждое из которых обладает полноценным лексическим значением. В таких словосочетаниях главное слово является главным и грамматически, и по смыслу, а зависимое уточняет значение главного в том или ином отношении. Каждый из компонентов свободного словосочетания в предложении является отдельным членом предложения. Свободные словосочетания легко разлагаются на составные части: контрольная работа, задачник по математике, работать круглосуточно.

- Синтаксически несвободные (цельные) словосочетания— это соединение слов, в котором грамматически зависимое слово является главным по смыслу, а грамматически главное слово является недостаточным с точки зрения семантики (информации). Синтаксически несвободные словосочетания не разлагаются на составные части. В предложении синтаксически цельные словосочетания являются одним членом предложения: два дома, несколько студентов, мало времени.

Модели несвободных (цельных) словосочетаний:

- Количественно-именные словосочетания. В них главное слово обозначает количество (число, объём, размер), но не имеет предметного значения, а зависимое — слово с предметным значением в родительном падеже: три карандаша, двое ребят, столько людей, много машин, множество книг.

- Словосочетания со значением избирательности.

В них главное слово — местоимение или числительное, зависимое — существительное или местоимение в родительном падеже с предлогом «из»:один из нас, каждый из присутствующих, некоторые из учеников, кто-то из ребят. - Словосочетания с метафорическим значением. Главное слово употреблено в переносном значении и называет то, на что похож предмет, зависимое слово — прямое название предмета:серп месяца, шапка кудрей, зеркало реки, пламень уст (С. Есенин), листьев медь (С. Есенин), костёр рябины (С. Есенин).

- Словосочетания со значением неопределённости. Главное слово — неопределённое местоимение, зависимое — согласуемое прилагательное, причастие: что-то неприятное, кто-то незнакомый, некто сидящий.

- Словосочетания со значением совместности. Такие словосочетания называют равноправных участников совместного действия. Главное слово — существительное или местоимение в именительном падеже, зависимое — существительное в творительном падеже с предлогом «с»: брат с сестрой, Коля с товарищем, мы с приятелем. Словосочетания, построенные по такой модели, являются цельными только в роли подлежащего и только в том случае, если сказуемое стоит во множественном числе: мама с дочкой готовили обед; Николай с Денисом ходили в лес.Если подлежащее стоит в единственном числе, словосочетание является свободным:отец с сыном пошёл в зоопарк (подлежащее — отец, с сыном — дополнение).

- Контекстуально-цельные словосочетания. Цельность их возникает только в контексте предложения или сложного словосочетания:умный человек сумеет разобраться в этом;девушка с голубыми глазами, человек высокого роста.

- Словосочетания в составных сказуемых, включающие в себя вспомогательные глаголы, глаголы-связки или другие вспомогательные компоненты: Он начал рассказывать о приключениях в джунглях Амазонки; Мы хотим вам помочь; Она выглядела усталой.

Источник