4. 7. 052 Почвоведение Докучаева

4.7 Биология, ботаника, агрономия

4.7.052 Почвоведение Докучаева

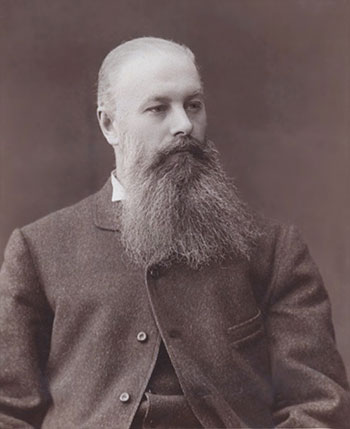

Геолог, географ, минералог, почвовед, профессор Петербургского университета, основатель русской школы почвоведения и географии почв, первой в России кафедры почвоведения и Почвенного музея при Императорском Вольном экономическом обществе, организатор и руководитель экспедиций по комплексному изучению природы, разработчик плана борьбы с засухой в степных районах страны — Василий Васильевич Докучаев (1846—1903) прославил свое имя созданием современного научного почвоведения, учения о географических зонах и научной классификации почв.

Сельское хозяйство начинается с почвы. От почвы в первую очередь зависит урожайность сельскохозяйственных культур. Почва (если говорить по-простому) — это тонюсенький верхний слой земной коры, дающий жизнь растениям, животным и людям.

Почву изучает естественноисторическая наука — почвоведение. Она же занимается исследованием состава почвы, ее свойств, происхождения, развития, географического распространения, рационального использования.

Эта наука обязана своим возникновением русскому геологу — Василию Васильевичу Докучаеву.

Знания о почвах накапливались веками. Научное освоение почв началось в Германии в конце XVIII в. Почти целый век ученые, не затрагивая биологических процессов в почве, изучали частные вопросы питания растений, минералогического, химического и гранулометрического состава почв, их выветривания.

Генетическим почвоведением, движимый благородной целью — поднять народное хозяйство и избавить людей от неурожаев, засух и голода, и занялся в 1870-е гг. Докучаев.

В связи с неурожаями 1873—1875 гг. Вольное экономическое общество (ВЭО), в которое входили виднейшие ученые России — А.В. Советов, Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, А.А. Иностранцев и др., поручило геологу произвести исследования чернозема, собрать на местах образцы для химического анализа и выполнить разработанную самим Докучаевым программу геолого-географических исследований.

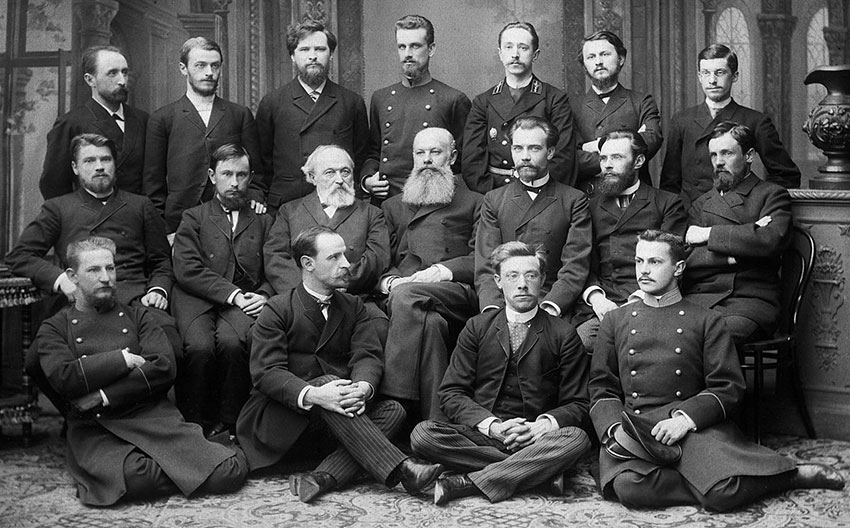

Особое внимание Василий Васильевич уделял изучению чернозема. За два лета (1877, 1878) ученый вместе со своими учениками проехал свыше 10 000 км через всю черноземную полосу Европейской России.

В этих экспедициях сложилась школа докучаевского почвоведения — почвоведы, географы, геологи, ботаники, многие из которых стали позднее родоначальниками собственных научных школ и учеными мировой величины — В.И. Вернадский, Н.М. Сибирцев, Л.С. Берг и др.

Представив ВЭО доклад «Итоги о русском черноземе», ученый подверг критике существовавшие теории происхождения чернозема — морскую, болотную, растительно-наземную, а также практикуемые тогда способы изучения почв, заключавшиеся в применении химических удобрений и в нахождении зависимостей свойств почв от характера почвообразующих горных пород. Тогда же им была опубликована «Картография русских почв».

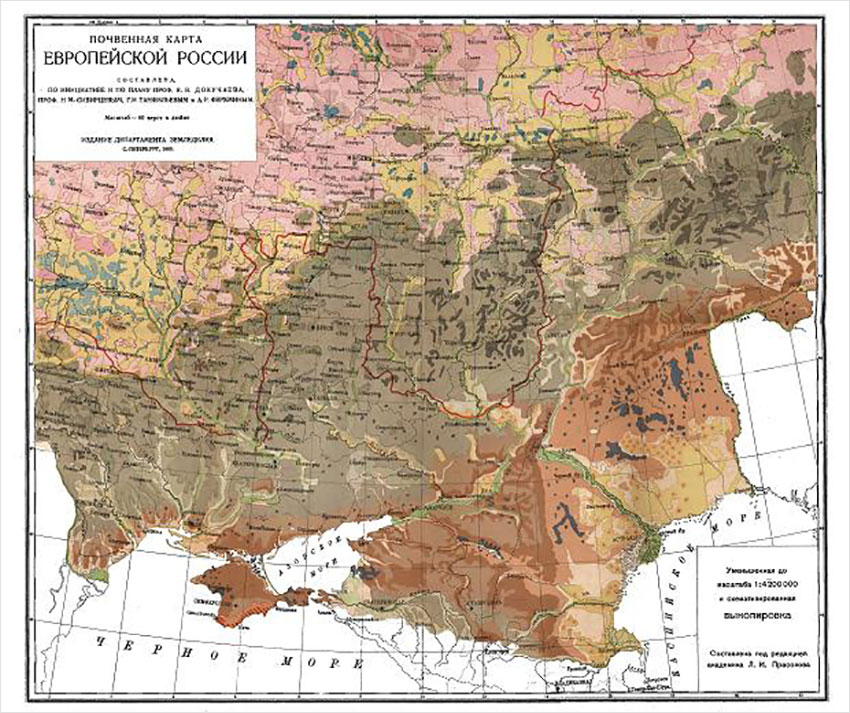

Рассматривая почвы как самостоятельное природное тело, сформировавшееся под воздействием целого комплекса факторов окружающей природной среды, а также составляя по поручению Департамента земледелия и сельской промышленности почвенную карту России, Докучаев пришел к почвоведению, как самостоятельной науке.

Итогом экспедиций стал фундаментальный труд Докучаева — «Русский чернозем» (1883), ставший докторской диссертацией ученого. В диссертации были детально рассмотрены область распространения, способ происхождения, химический состав чернозема, принципы классификации и методы исследования этой почвы.

«Русский чернозем» прославил ученого на весь мир. За свой труд Докучаев получил от ВЭО особую благодарность, а от АН наук — полную Макарьевскую премию.

Эта работа и последующие статьи почвоведа сформулировали основные законы новой науки и выделили главные факторы почвообразования и их тесную взаимосвязь: климат, почвообразующие (материнские горные) породы, растительный и животный мир, возраст и рельеф местности.

Позднее к ним была добавлена еще и хозяйственная деятельность человека. Самим ученым, а также его коллегами и учениками позднее было развито также географическое направление, изучающее почвы с точки зрения их происхождения и в тесной связи с окружающими условиями (П.А. Костычев), и агрономическое, исследующее вопросы взаимоотношения почвы и растительности и почвенное плодородие (В.Р. Вильямс).

В 1886 году Докучаев дал первую в мире научную классификацию почв и составил первую мировую почвенную карту.

Главным в классификации почв ученый считал ее происхождение (генезис). Докучаев обращал специальное внимание на способы обработки почв и севооборот, на меры по сохранению влаги, на распыление зернистой структуры черноземов и ухудшение водного и воздушного режимов, на эрозию.

Первое научное определение почвы также принадлежит Докучаеву: «Почва — это те дневные или близкие к ним горизонты горных пород (все равно каких), которые были более или менее естественно изменены взаимным влиянием воды, воздуха и различного рода организмов — живых и мертвых, что и сказывается известным образом на составе, структуре и цвете таких образований».

Докучаев — поэт почвы. Вот, например, какими словами он начал свою последнюю в жизни лекцию о главном герое его сочинений — черноземе:

«Я буду беседовать с вами о царе почв, о главном богатстве России, стоящем неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа, богатств Сибири, — все это ничто в сравнении с ним; нет тех цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь царя почв, нашего русского чернозема. Он был, есть и будет кормильцем России. Есть чернозем и в Венгрии, но там он не тот: это солонцеватый чернозем-«окост», а наш, русский чернозем «сладок». Есть он и в Североамериканских Соединенных Штатах, но там он или того же типа, что и в Венгрии, или же значительно беднее органическими и другими питательными веществами, чем в России.

Он, чернозем, напоминает нам арабскую чистокровную лошадь, загнанную, забитую. Дайте ей отдохнуть, восстановите ее силы, и она опять будет никем не обогнанным скакуном. То же и с черноземом: восстановите его зернистую структуру, и он опять будет давать несравнимые урожаи».

Открытый Докучаевым закон мировой зональности почв («К учению о зонах природы») утверждал, что распространение почв на Земле подчиняется закону природной широтной зональности, и каждой природной зоне соответствует свой «зональный» тип почвы — преобладающий, но не единственный.

Зональное распределение Европейской России ученый затем распространил и на весь земной шар, выделив семь мировых зон: бореальную, северную лесную, лесостепную, степную, сухих степей, аэральную зону пустынь и субтропическую. Это был совершенно новый взгляд на географию, как на науку о зонах-ландшафтах. «Зональность» в неизменном виде вошла в русскую и ряд зарубежных школ физической географии.

Теория почвоведения указывает способы борьбы с т.н. «черными» (пыльными) бурями, наносящими непоправимый ущерб сельскому хозяйству.

Так, например, пыльная буря 1928 г. высотой до 750 м унесла с полей Украины (с площади 1 млн км;) более 15 млн т чернозема, осевших в Прикарпатье, Румынии и Польше. Мощность черноземного слоя тогда уменьшилась на 10-15 см и стала одной из причин голодомора 1932—1933 гг.

По Докучаеву («Наши степи прежде и теперь», 1892) эти способы чрезвычайно просты (хотя и трудоемки) и эффективны — и не только в борьбе с пыльными бурями. Чтобы сохранить черноземы, успешно бороться с засухой, защищать почвы от смыва и т.п. — достаточно создавать лесополосы, регулировать образование оврагов и балок, искусственно орошать, поддерживать определенное соотношение между пашней, лугом и лесом…

Идеи Докучаева оказали влияние на развитие физической географии, лесоведения, мелиорации и др. Почвоведение включено в реестр фундаментальных наук под номером 07.

P.S. Что же сегодня являют собою российские почвы? С каждым годом они становятся все хуже. Статистика неумолима. Из 186 млн га сельхозугодий 60 млн га эродированы, 26 млн га переувлажнены и заболочены, 5 млн га загрязнены радионуклидами, 40 млн га — это солончаки и солонцы, в Калмыкии и других южных районах России идет опустынивание…

Похоже, родина почвоведения скоро останется вовсе без почв, этой «благородной ржавчины Земли» (В.В. Докучаев), а основной вопрос, который всю жизнь решал главный почвовед России — поднятие земледелия — остается открытым.

Источник

Ученый который был основоположником учения почвы

Чернозём – идеальная почва…

дороже любой нефти, всевозможного каменного угля,

дороже золотых и железных руд

Василий Васильевич Докучаев – известный геолог, минералог, но, прежде всего, он – основатель науки о почве.

Почвоведение – наука о почвах, их образовании (генезисе), строении, составе и свойствах, закономерностях географического распространения, рациональном использовании.

Первоначально люди отождествляли почву с землёй – участком поверхности, на которой обитает человек. С возникновением земледелия появилось представление о почве как об относительном рыхлом землистом слое, в котором укореняются наземные растения и который служит предметом земледельческой обработки.

(1846 – 1903)

Такое простое представление о почве сохранялось вплоть до появления работ Василия Васильевича Докучаева.

Он открыл основные закономерности генезиса (происхождения) и географического расположения почв. Указал на особое положение почвы в природе, которое определяется тем, что в её составе участвуют как минеральные, так и органические соединения.

Доказал, что неотъемлемую часть почвы – живую фазу – составляют живые организмы: корневые системы растений, почвообитающие животные, микроорганизмы.

Василий Васильевич впервые установил, что почва – это самостоятельное природное тело, качественно отличающееся от всех иных тел природы.

Родился Василий Васильевич Докучаев 17февраля (1 марта) 1846 года в селе Милюково Смоленской губернии. Он был третьим ребёнком в многодетной семье священника Василия Сергеевича Докучаева и Пелагеи Трофимовны.

С 1861 г. учился в Смоленской семинарии, соученики дали ему прозвище «Башка», так как он был первым в учении. Закончив с отличием духовную семинарию в 1867 г., Василий был направлен в Санкт-Петербургскую духовную академию. Там он проучился лишь три недели.

В это время он посещал публичные лекции по естествознанию, которые давали ведущие профессора Санкт-Петербурга. Увлёкшись наукой, юный Докучаев переходит учиться на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.

В университете преподавали такие яркие личности, как геолог Александр Александрович Иностранцев, учёный-агроном Александр Васильевич Советов, ботаник Алексей Николаевич Бекетов, выдающийся химик Дмитрий Иванович Менделеев.

Особенно увлекли Василия и пробудили любовь к науке интересные и остроумные лекции профессора минералогии Платона Александровича Пузыревского.

Студент Докучаев вёл полуголодное существование, зарабатывая на жизнь репетиторством. Но, несмотря на тяжёлое материальное положение, он проявлял небывалый энтузиазм к наукам. Кроме лекций и семинаров, черпал знания из книг, подолгу просиживая в библиотеке. Стипендию начал получать лишь на третьем курсе (стипендия тогда была большой редкостью и присваивалась только отдельным успевающим студентам).

По окончании университета был оставлен на Естественном факультете в качестве консерватора (хранителя) минералогической коллекции и занимал эту должность с 1872 по 1878 годы. Многие годы Докучаев преподавал минералогию в Институте гражданских инженеров.

С 1871 по 1877 гг. учёный по заданиям Петербургского общества естествоиспытателей и Минералогического общества и «Вольного экономического общества», членом которых он являлся, совершил ряд экспедиций по северной и центральной России и южной части Финляндии с целью изучения геологического строения, способа и времени образования речных долин и геологической деятельности рек.

Докучаеву удалось собрать много фактических данных, противоречащих всем существующим гипотезам о происхождения речных долин Европейской части России. Он выдвинул собственную гипотезу, связывая этот процесс, главным образом, с деятельностью оврагов и балок.

Интересно, что 32-летний учёный не побоялся подвергнуть критике взгляды признанных авторитетов и отбросить устаревшие гипотезы.

Результаты своих исследований он обобщил в магистерской диссертации «Способы образования речных долин Европейской России», которую успешно защитил в 1878 году, и в 1880 году был избран доцентом кафедры минералогии.

Время от 1877 по 1881 гг. Василием Васильевичем было посвящено исследованию русского чернозёма; с этой целью им совершались, по поручению и на средства Императорского вольно-экономического общества, многократные поездки по югу и юго-востоку России, Крыму и Северному Кавказу.

Плоды многолетних исследований изложены в монографии «Русский чернозём», явившейся докторской диссертацией, защищённой им в 1883 году. Эта работа принесла Докучаеву мировую славу и заслуженно считается основой генетического почвоведения.

Изучая чернозёмную полосу, Василий Докучаев, конечно, не обошёл вниманием и украинские почвы: от Донетчины до Буковины. Дал им научную классификацию. Сделал вывод о том, что «чернозём – идеальная почва», которая может и должна стать «царём почв», потому что «дороже любой нефти, всевозможного каменного угля, дороже золотых и железных руд».

По приглашению Полтавского губернского земства он в 1888–1894 гг. проводил масштабное исследование почв Полтавской губернии.

В составе экспедиции были как опытные, так и молодые воспитанники Докучаева: Георгий Николаевич Высоцкий, Владимир Иванович Вернадский, Константин Дмитриевич Глинка, Гавриил Иванович Танфильев и другие. Результаты проделанной работы были опубликованы в 16 томах отчёта.

Во время этой кампании впервые были выделены и тщательно рассмотрены серые лесные почвы, а также начато изучение солонцов.

В Полтаве, как и ранее в Нижнем Новгороде, Докучаев создал естественноисторический музей с почвенным отделом.

Работа в Полтавской губернии окончательно утвердила его в закономерности генезиса почв, взгляд на почву как на динамический комплекс, способный к эволюции, что признаётся сейчас почвоведами всего мира.

Им выделено семь мировых зон: бореальная, северная лесная, лесостепная, степная, сухих степей, аэральная зона пустынь, субтропическая.

В 1889 году Докучаев подготовил коллекцию почв для Всемирной выставки в Париже. Кроме их образцов, она включала соответствующие карты, изображения разрезов, таблицы, диаграммы и т. п. «Как представитель В. Докучаева» данной экспозицией занимался и демонстрировал коллекцию будущий создатель учения о биосфере Владимир Вернадский. Коллекция получила золотую медаль, а Василий Докучаев, как организатор, был награждён орденом «За заслуги по земледелию».

В 1891 г. на юге России сильнейшие засухи и неурожай вызвали голод среди населения. Василий Васильевич вместе с известными учёными – Климентом Аркадьевичем Тимирязевым, Павлом Андреевичем Костычевым и другими – принял участие в разработке программы ликвидации последствий этого бедствия.

Докучаев предложил план по охране чернозёмов. Фактически этот план предусматривал реконструкцию всего сельского хозяйства степной полосы с целью получения стабильных высоких урожаев.

Этот план включал такие меры: защита почв от смыва; регулирование балок и оврагов и борьба с эрозией почвы; искусственное орошение; лесонасаждение и создание лесных полезащитных полос; снегозадержание и регулирование стока талых вод, строительство прудов и мелких водоёмов; охрана лесов, вод; выработка лучших приёмов обработки почвы, поддержание установленного соотношения между лугом, лесом и пашней. Этот удивительный план актуален и в наше время.

Василий Васильевич писал: «Если мы хотим лишить сельское хозяйство характера биржевой игры…безусловно необходимо, чтобы все естественные факторы (почва, климат с водой и организмы) были бы исследованы и испытаны, по возможности, всесторонне и непременно во взаимной их связи».

В 1982 году Докучаев издал работу «Наши степи прежде и теперь», в которой изложен план мероприятий по борьбе с засухой на юге России (включая земли Украины).

Сбор от продажи этой книги был пожертвован в пользу голодающих.

Много сделал Докучаев для пропаганды основанной им науки – почвоведения. С 1899 г. по его инициативе стал издаваться первый в мире журнал «Почвоведение». Он считал, что необходимо, кроме научных институтов, открывать как можно больше высших сельскохозяйственных учебных заведений и принимал непосредственное участие в подготовке положения о высшей сельскохозяйственной школе.

Как истинный патриот и гражданин, отдавал все силы и знания практическим вопросам сельского хозяйства и в целом экономического благосостояния России;

По словам академика Климента Аркадьевича Тимирязева, Докучаев был человеком, «отмеченным чертою полного бескорыстия, доходившего порою до почти полного забвения личных потребностей».

Василий Васильевич относился к почве не только с великим интересом учёного, но и с любовью. Охарактеризовав принципы зональности почвенного покрова, Докучаев заключает: «Большей связи и генетического сродства, мало этого – большего содружества и даже, так сказать, мировой самопомощи и любви между отдельными стихиями и отдельными царствами природы нельзя и требовать».

В 1897–1900 годах Василий Васильевич съездил с экспедициями на Кавказ, в Среднюю Азию и Бессарабию. В 1899 году он опубликовал две работы, в которых на основании зависимости почв от факторов их формирования изучил закон зональности, открытый А. фон Гумбольдтом. Докучаев также придумал идею книги «О соотношении живой и мёртвой природы», однако успел написать для неё лишь первую главу.

В 1900 году геолога настиг приступ тяжёлой болезни. В конце года он практически перестал выходить из дома. 26 октября 1903 года Докучаев скончался.

Владимир Иванович Вернадский вспоминал о своём учителе: «По складу своего ума Докучаев был одарён совершенно исключительной пластичностью воображения.

Каждый, кто имел случай начинать свои наблюдения в поле под его руководством, несомненно, испытывал то же самое чувство удивления, какое помню и я, когда под его объяснениями мёртвый и молчаливый рельеф вдруг оживлялся и давал многочисленные и ясные указания на генезис и на характер геологических процессов, совершающихся в скрытых его глубинах».

Вернадский считал своего учителя Василия Васильевича Докучаева великим учёным и ставил его в один ряд с Лавуазье, Максвеллом, Менделеевым, Дарвином и другими яркими представителями науки XIX века.

Источник