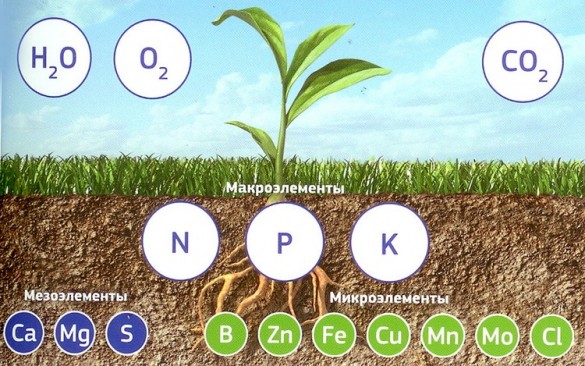

Микроэлементы, необходимые для развития растений.

Они не встраиваются в структуру тканей растений, иными словами, не создают «тело» и «массу».

Входящие в состав многих ферментов и витаминов, эти элементы выполняют функции биологических ускорителей и регуляторов сложных биохимических процессов. При их дефиците или избытке в почве у овощей, плодовых деревьев, кустарников и цветов нарушается обмен веществ, возникают различные заболевания. Поэтому роль микроэлементов нельзя недооценивать.

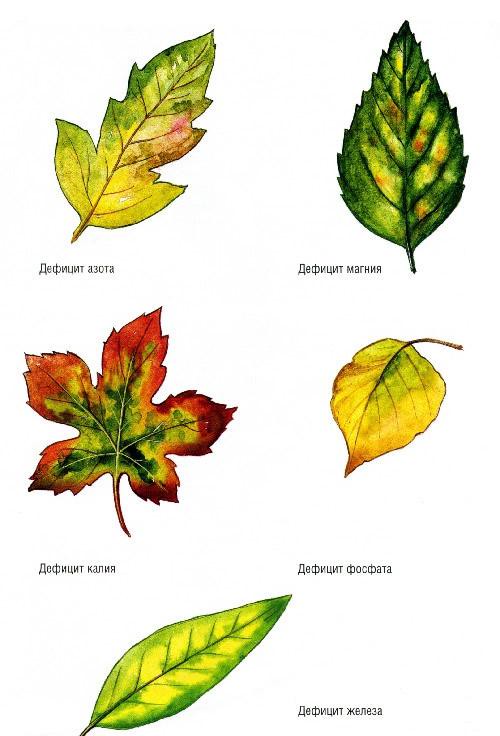

Признаки минерального голодания

Семеро важных

Железо регулирует дыхание растений. Его недостаток приводит к нарушению фотосинтеза и, как следствие, к хлорозу (потеря зеленой окраски и побеление) молодых верхушечных листьев. Иногда страдают и побеги — они покрываются бурыми пятнами.

Марганец также участвует в образовании хлорофилла, и его дефицит тоже проявляется в виде хлороза. Однако картина здесь несколько иная: пластинки листа желтеют, но жилки остаются зелеными — возникает пятнистость листьев, приводящая к отмиранию участков ткани.

Бор способствует процессу роста. При его недостатке гибнет верхушечная почка (точка роста). Возможно пожелтение листьев, жилки делаются коричневыми или желтыми. Источники соединений бора — зола или навоз.

Молибден играет важную роль в азотном обмене и непосредственно влияет на урожайность. У растений, испытывающих его дефицит, на листьях появляются светлые пятна, возможно отмирание почек, плоды и клубни растрескиваются. Источник соединений молибдена – молибденовокислый аммоний.

Цинк регулирует клеточный обмен. Его нехватка проявляется в сильно выраженной крапчатости старых листьев, появлении на них уголков отмершей ткани, мелколиственности. Характерный признак дефицита цинка — розеточность плодовых: у молодых побегов яблони очень короткие междоузлия, а листья на конце побега собраны в розетку.

Медь активизирует образование белков и витаминов группы В. Этого элемента очень мало в песчаных и торфянистых почвах. Его недостаток проявляется в устойчивом увядании верхних листьев, даже при хорошем обеспечении влагой, вплоть до их опадания.

Сера участвует в образовании витаминов, аминокислот и белков. Ее дефицит выявить трудно, так как внешне он никак не выражен. К счастью, и возникает довольно редко. Источник серы — сернистые соединения других минеральных элементов (сульфат калия, сульфат аммония, сульфат магния).

Как не мешать друг другу

Казалось бы, самый простой способ, позволяющий обеспечить достаточное содержание микроэлементов в почве, — внесение в нее соответствующих солей-удобрений. Но почва — очень сложная система, в которой взаимодействуют все минеральные элементы, и это необходимо учитывать.

Растения могут усвоить любой элемент, если он находится в растворимом состоянии (почвенный раствор) и доступен корням. А элементы, в свою очередь, могут переходить из растворимого состояния в нерастворимое — и наоборот, это зависит от показателя кислотности почвы (рН) и их взаимовлияния.

Так, при уровне рН более 5,5 (кислые и слабокислые почвы) медь, цинк, марганец, железо доступны для усвоения, а молибден — нет. При рН, равном 7 и более (нейтральная или щелочная реакция почвы), медь, молибден, железо, цинк, марганец делаются «малоподвижными» и не переходят в усвояемые растворы.

На окультуренных почвах необходимо учитывать и «фосфорный фактор»: внесенные в почву фосфорные удобрения (суперфосфаты) способствуют образованию нерастворимых соединений железа, цинка и меди, отчего усвоение этих элементов затрудняется.

Садовнику-непрофессионалу нелегко усвоить все эти биохимические тонкости, еще более сложно — учитывать их и контролировать. Поэтому лучше использовать так называемые хелатные (органические) соединения микроэлементов (вместо их солей).

Хелаты имеют очень устойчивую структуру. При изменении почвенных условий микроэлементы, находящиеся в их составе, на это не реагируют и их взаимодействие исключается. При выборе удобрения вы должны решить, что будете применять — комплексное полное или только набор микроэлементов. Однако в обоих случаях необходимо убедиться в том, что элементы питания присутствуют в виде хелатных соединений.

И еще раз.

Некоторые элементы минерального питания растения способны использовать многократно. Этот процесс, который называется реутилизацией, распространяется в первую очередь на макроэлементы — азот, фосфор, калий и магний. При недостаточном содержании этих веществ в почве растение жертвует старыми листьями — и извлекает эти элементы уже из них. Поэтому внесезонное пожелтение и опадание старых листьев — показатель элементного голодания.

Реутилизации поддаются не все элементы. Сера, например, — лишь частично, а кальций, железо, марганец, бор, медь и цинк вообще не могут использоваться многократно.

Способности растений к количественному потреблению элементов минерального питания и их «предпочтения» также существенно различаются. Некоторые из них проявляют самую настоящую избирательность и имеют репутацию растений-концентраторов.

Накопление элементов растениями

- кальций — бобовые, подсолнечник, капуста, картофель, гречиха

- калий — бобовые, картофель, томаты, подсолнечник, свекла, капуста, огурцы

- кремний и фосфор – злаки

- сера — бобовые, лук, чеснок

- марганец — фрукты, брусника, черника, голубика, свекла

- цинк — свекла, кукуруза и табака

Зная, какой элемент будет в первую очередь извлечен тем или иным растением из почвы, можно примерно рассчитать баланс питания каждого из них.

Внесение микроэлементов

Обычно микроэлементы в виде солей рекомендуют не вносить в почву, а использовать для внекорневой подкормки. То есть опрыскивать их раствором листья растений. Это связано с тем, что эффективность подобных корневых подкормок не слишком велика — во многом она зависит от конкретных почвенных условий: состава, кислотности, температур и т.д. При внекорневой же подкормке удобрения усваиваются почти мгновенно, особенно если раствор попадает на внутреннюю сторону листьев. Правда, здесь также существуют ограничения:

растения более активно поглощают «пищу» своими листовыми устьицами в утренние (с 6.00 до 8.00) и в вечерние (с 18.00 до 20.00) часы] в остальное время удобрять их нецелесообразно.

Впрочем, все это относится исключительно к микроэлементам в виде солей. Хелатные соединения усваиваются растениями независимо от кислотности почвы, поэтому могут быть использованы и для корневой, и для внекорневой подкормки.

Источник

Микроудобрения

Микроудобрения — удобрительные вещества, содержащие различные микроэлементы, необходимые растениям для успешного роста и развития. [11] Микроудобрения подразделяются в зависимости от содержащихся в них микроэлементов.

Содержание:

Источники пополнения почвы микроэлементами – органические удобрения, минеральные удобрения и чистые химические соли. Способы внесения зависят от степени обеспеченности почв микроэлементами. [5]

Виды микроудобрений

Во многих почвенно-климатических зонах при длительном использовании высоких доз минеральных удобрений возникает необходимость в использовании различных микроудобрений. Особенно остро вопрос о применении микроудобрений стоит на осушенных торфянистых почвах, орошаемых землях, на почвах легкого механического состава.

Виды микроудобрения

Микроудобрения различают по содержащимся микроэлементам. Наиболее распространены в российском растениеводстве борные, марганцевые, молибденовые, цинковые и медные удобрения. [10] (Изображение) Расширяется сфера применения хелатных форм микроудобрений.

Борные микроудобрения

Борные микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие бор. Этот элемент необходим растениям на протяжении всей жизни. Он не способен реутилизироваться в растениях. Это приводит к тому, что бор особенно необходим молодым, растущим органам. Его недостаток приводит к заболеванию и отмиранию точек роста. Очень важна роль бора на известкованных дерново-подзолистых почвах, поскольку известкование уменьшает доступность бора для растений. Усиливают потребность в боре и калийные удобрения.

Некоторые марки борных микроудобрений:

- Органо-Бор

- Борно-кальциевое органо-минеральное удобрение с аминокислотами «Ерема»

- Борное микроудобрение «Ак бор»

- Боро-Н

- Бороплюс

- Борофоска

Избыток бора вызывает у растений токсикоз, возникает так называемый ожог нижних листьев и проявляется краевой некроз.

В качестве борных удобрений применяют борную кислоту и комплексные борсодержащие удобрения.

Борная кислота

Бура

Боросуперфосфат

Бормагниевые удобрения

Ассортимент микроудобрений, зарегистрированных в Российской федерации, представлен в разделе Минеральные удобрения.

Медные микроудобрения

Медные микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие медь в форме, легкодоступной для растений. Роль меди в растениях определена ее присутствием в составе медьсодержащих белковых соединений и ферментов. Под влиянием меди ускоряется созревание урожая, снижается вероятность заболевания различными грибковыми заболеваниями: мучнистой росой, пятнистостью листьев, паршой, черной ножкой, фитофторозом.

Растения испытывают недостаток меди на нейтральных и слабощелочных почвах, а также при повышении доз азотных удобрений.

Наиболее эффективны медные удобрения на торфяно-болотных почвах, дерново-подзолистых почвах заболоченных и легкого гранулометрического состава. Больше всего на медь отзываются ячмень, овес, пшеница, лен, корнеплоды, луговой клевер, кормовая и сахарная свекла, плодово-ягодные и многие овощные культуры. [4]

В качестве медных удобрений используются сульфат меди, пиритные огарки, порошок, содержащий медь. [13] Разработана технология получения КАС с содержанием меди 0,5 и 0,05 %. [4]

Сульфат меди

Сульфат меди

Хлористый калий с медью

Аммофос с медью

КАС с содержанием меди

Пиритные огарки

Цинковые микроудобрения

Цинковые микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие цинк. Этот элемент водит в состав 30 ферментов, принимает участие в белковом и фосфорном обмене, синтезе аскорбиновой кислоты, ростовых веществ и тиамина, повышает водоудерживающую силу растений.

Недостаток цинка является причиной нарушения углеводного обмена и задержки образования крахмала, сахарозы и хлорофилла. Самым распространенным цинковым микроудобрением является сернокислый цинк (Zn SO4 х 7 Н2О). Отработана технология получения аммофосфата и аммофоса, содержащих 1,5 % Zn. [4]

Сернокислый цинк

Молибденовые микроудобрения

Молибденовые микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие молибден. Этот элемент входит в состав нитратредуктазы и участвует в восстановлении нитратов, а также нитрогеназы, играющей основную роль в фиксации атмосферного азота свободно живущими и клубеньковыми бактериями. Недостаток молибдена тормозит процесс восстановления нитратов в растениях, что приводит к снижению урожая и ухудшению его качества.Известкование кислых почв приводит к мобилизации почвенного молибдена. [4]

Наиболее распространенными молибденовыми микроудобрениями являются молибдат аммония ((NH4)6Мо7О244Н2О), молибдат аммония – натрия, отходы электроламповой промышленности. [5] Разработаны технологии получения аммофоса и аммофосфата с содержанием 1,4 % молибдена. [4]

Молибдат аммония

Молибдат аммония–натрия

Отходы электроламповой промышленности

Аммофос и аммофосфат с молибденом (1,4 % Мо) используются для основного и припосевного удобрения под овощи, зернобобовые, семенники бобовых трав.Нормы этих удобрений устанавливаются по фосфору. [4]

Марганцевые микроудобрения

Марганцевые микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие марганец. Необходимость этого элемента обусловлена его активным участием в окислительно-восстановительных реакциях, в фотосинтезе и других жизненно важных для растения процессах. [9] Недостаток марганца, как и его избыток, отрицательно влияет на рост и развитие растений. В качестве марганцевых удобрений применяются сернокислый марганец, марганизированный суперфосфат, марганизированная нитрофоска, марганцевые шламы.

Марганец сернокислый пятиводный – серосодержащее марганцевое удобрение (MnSO4 х 5H2O). Применяется как в основной прием одновременно с основными удобрениями, так и в качестве подкормок. [10]

Марганизированный суперфосфат

Марганизированная нитрофоска

Марганцевый шлам

Кобальтовые микроудобрения

Кобальтовые микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие кобальт. Этот химический элемент активно участвует в процессе фиксации атмосферного азота клубеньками бобовых и небобовых растений. [2] Обогащенность кобальтом растительной продукции для животноводства имеет большое значение, поскольку отсутствие кобальта в кормах менее 0,07 мг на 1 кг сухого сена вызывает акобальтоз, снижение продуктивности и даже гибель животных.

В качестве кобальтовых удобрений используют сернокислый кобальт и хлористый кобальт. [10]

Сернокислый кобальт

Хлористый кобальт

Йодсодержащие микроудобрения

Йодсодержащие микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие йод. Этот элемент оказывает стимулирующее действие на рост и развитие растений. Йод содержится во многих базовых минеральных и органических удобрениях: фосфоритной муке, суперфосфате, сернокислом аммонии, хлористом калии, навозе, торфе, золе и других. Для вегетационной подкормки и предпосевной обработки семян используется раствор кристаллического йода. [1] В настоящее время разработан ряд удобрений, содержащих йод. [8]

Ванадийсодержащие микроудобрения

Ванадийсодержащие микроудобрения – удобрительные вещества, содержащие ванадий. Важность этого элемента в жизни растений неоспорима. В качестве ванадийсодержащих удобрений применяются метаванадат натрия, ванадат аммония. [1] Кроме того, разработан ряд удобрений, содержащих наряду с другими важными микроэлементами и ванадий. [8]

Метаванадат натрия

Метаванадат аммония

Железо(III)-натриевая ЭДТА

Гидрат железо(III)-натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты.

Хелатные микроудобрения

Хелатные микроудобрения – удобрительные вещества, изготовленные на основе комплексонатов (хелатов) металлов. Они представляют собой высококонцентрированные водные растворы 1-гидроксиэтилидендифосфонатов и других комплексных солей металлов: Fe 3+, Mn 2+ , Zn 2+ ,Cu 2+ ,Co 2+ , Mo 6+ и В 3+ . Концентрация комплексонатов в растворе достигает 200 г/л. Содержание микроэлементов – 3–6 % массы. Хелатные удобрения обладают целым рядом преимуществ по сравнению с традиционными микроудобрениями:

- Не токсичны

- Устойчивы во всем диапазоне кислотности почв

- Совместимы со всеми минеральными удобрениями

- Практически не связываются почвой

- Не подвержены разрушению микроорганизмами

- Эффективность воздействия на растения превышает все прочие формы микроудобрений в 2–10 раз

Хелатные микроудобрения (хелат железа, хелат бора, хелат цинка и другие) содержат соответствующий металл в форме комплексного органического соединения (хелата). Применяются как корректоры питания для корневых и внекорневых подкормок в открытом и закрытом грунте. [3] Эффективность удобрения зависит от точности соблюдения инструкции производителя. (Составитель)

Торговые марки микроудобрений

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации содержит большое количество марок различных микроудобрений:

- удобрения, содержащие только микроэлементы в различных сочетаниях.

- микроэлементы в совокупности с гуминовыми веществами,

- макроудобрения, содержащие один или несколько микроэлементов, и прочее.

Такое многообразие обусловлено не причудами производителей, а разнообразием потребностей почв и растений. Именно эти параметры необходимо учитывать при выборе марки микроудобрений.

Часто уже в названии препарата озвучивается сфера его применения или состав. Так, ОАО “Буйский химический завод” предлагает водорастворимые комплексные минеральные удобрения Акварин Картофельный, Акварин Цветочный, Акварин Земляничный. В ассортименте того же предприятия Солу Микро Fe D 11 (хелат железа ДТПА), Солу Микро Fe 13 (хелат железа ЭДТА), Солу Микро Mn 13 (хелат марганца ЭДТА).

Кроме того, в инструкции к удобрению всегда указываются все основные сведения о нем: состав, основные сферы и время применения, норма расхода, токсичность и прочее.

Одним из главных критериев в выборе удобрения является надежность фирмы – производителя. Пользоваться сомнительными удобрениями сомнительных фирм (читай: подделками) может быть просто опасно. (Составитель)

Применение на различных типах почв

Оптимальные концентрации доступных для растений форм микроэлементов в почве труднодостижимы, поскольку многие из них либо достаточно легко вымываются из почвы, либо закрепляются в ней и становятся недоступны растениям. Создание оптимальных уровней содержания микроэлементов в почвах проводится только в случае крайней генетической бедности их тем или иным микроэлементом. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку избыточное содержание микроэлемента может оказывать негативное воздействие на качество и урожай сельхозкультур.

Почвы подразделяют на четыре группы по степени обеспеченности микроэлементами:

I группа – низкая обеспеченность микроэлементами.

II группа – среднеобеспеченные почвы

III группа – высокообеспеченные микроэлементами почвы

IV группа – почвы с избыточным содержанием микроэлементов.

Вносить микроэлементы в почву рекомендуется только на почвах I группы. На среднеобеспеченных почвах микроэлементы вносятся путем предпосевной обработки семян и некорневых подкормок. В III и IV группах почв внесение микроэлементов в любом виде категорически исключается. [4] Для каждого зонально-климатического типа почв определяются конкретные величины градации обеспеченности почвы теми или иными микроэлементами. (Составитель)

Способы внесения

Агрохимическая эффективность способов применения микроэлементов выглядит следующим образом:

- Внесение одновременно с макроудобрениями – самый эффективный способ применения.

- Предпосевная обработка семян занимает второе место.

- Предпосевная подкормка располагается на третьем месте по эффективности.

Однако по причине дефицита микроудобрений, их дороговизны, опасности передозировки и загрязнения окружающей среды основными способами внесения микроудобрений остается внесение их в составы при предпосевной подготовке семян или некорневых подкормках.

Микроудобрения применяются при возделывании культур по интенсивным технологиям. [4]

Источник