УГЛУБЛЕНИЕ ПАХОТНОГО СЛОЯ

УГЛУБЛЕНИЕ ПАХОТНОГО СЛОЯ, почвоуглубление, увеличение мощности культурного (пахотного) слоя почвы, улучшающее почвенные условия роста и развития с.-х. растений и содействующее повышению урожайности. У. п. с. обеспечивает более полное поглощение почвой выпадающих осадков и облегчает проникновение дождевой и снеговой воды в нижние слои почвы. Чем больше мощность культурного слоя, тем выше общие запасы влаги в почве, накапливаемые в ней к началу весны, и тем меньше испарение почвенной влаги с поверхности почвы в течение весны и лета. Содержание влаги в пахотном слое с увеличением его мощности становится более устойчивым, а отклонения от нормального увлажнения почвы под влиянием погодных условий оказываются менее резкими. На такой почве с.-х. растения лучше противостоят засухе и меньше страдают от избыточных дождей.

Углубление пахотного слоя способствует более мощному развитию и более глубокому проникновению в почву корневой системы с.-х. растений. Почвенные микроорганизмы, играющие в питании р-ний весьма важную роль, находят благоприятные условия лишь в культурном слое почвы. При мелком культурном слое, вследствие резких колебаний его влажности, микробиологическая деятельность характеризуется крайним непостоянством, и поэтому снабжение с.-х. р-ний элементами пищи происходит нерегулярно, с большими перебоями. У. п. с. даёт возможность проведения глубокой культурной вспашки полей, к-рая имеет большие преимущества перед мелкой пахотой как в отношении обеспечения с.-х. р-ний водой и пищей, так и в отношении борьбы с сорняками и вредителями. Улучшая почвенные условия жизни с.-х. растений, У. п. с. создаёт основные предпосылки для прогрессивного роста урожайности, обеспечивая повышение эффективности всех других агротехнических приёмов (лучшие сорта, приёмы обработки и ухода за р-ниями, удобрения, улучшенные способы посева и др.), применяемых на данном поле.

Для устранения «подошвы», образующейся при вспашке чернозёмных почв на одну и ту же глубину, применяется периодическая вспашка на глубину 25 — 27 см. Этот приём обеспечивает значительный рост урожайности в колхозах Украины, Сев. Кавказа, Поволжья и Сибири. Так, в колхозе «Червоний Шлях», Котовского р-на, Одесской обл., при вспашке паров на глубину 25 — 27 см урожаи озимой пшеницы достигли 27 — 35 ц/га. Колхозы Шполянского р-на, Киевской обл., применяя вспашку зяби на глубину 25 — 27 см, получают ср. урожай кукурузы по району 80 — 82 ц/га. Производственный опыт передовых колхозов и совхозов чернозёмной полосы показал высокую эффективность дальнейшего У. п. с. до 30 см. Так, в колхозах Петровского р-на, Куйбышевской обл., глубокая вспашка (до 30 см) повышала урожай яровой пшеницы на 30 — 35%. Вспашка на глубину 27 — 30 см проводится в колхозах и совхозах чернозёмной и каштановой зоны на миллионах гектаров.

Задача создания глубокого пахотного слоя и перехода к культурной вспашке полей на глубину не меньше 20 — 22 см успешно разрешена во многих колхозах нечернозёмной зоны. Высокой культуры земледелия достиг колхоз имени Сталина, «Вурнарского р-на, Чувашской АССР, систематически применяющий глубокую вспашку (до 30 см) с внесением органических и минеральных удобрений. Колхоз получает урожаи зерновых культур до 30 — 35 ц/га; урожаи сена многолетних трав достигают здесь 80 ц/га. Колхозы «Пламя» и имени Димитрова, Коммунистического р-на, Московской обл., довели пахотный слой до 20 — 22 см и применяют высокую агротехнику, в результате чего из года в год собирают урожаи зерновых культур 25 — 30 ц/га и картофеля до 300 ц/га.

На почвах с неглубоким перегнойным горизонтом (дерново-подзолистые, серые лесостепные почвы, солонцы и солонцеватые почвы) пахотный слой обычно приходится углублять за счёт совершенно бесструктурного, бедного питательными веществами и перегноем, а иногда с повышенной кислотностью (дерново-подзолистые почвы) или щёлочностью (солонцы) почвенного горизонта. Чтобы вовлечение этих горизонтов в пахотный слой не могло резко ухудшить его свойства, У. п. с. на этих почвах должно сопровождаться внесением органических и минеральных удобрений. Наряду с навозом при этом широко используются компосты и зелёное удобрение. Кроме того, на сильнокислых дерново-подзолистых почвах при У. п. с. необходимо известкование, а на солонцах и солонцеватых почвах гипсование. Сочетание органических удобрений с минеральными значительно повышает эффективность У. п. с. Из минеральных удобрений наиболее важны фосфорные, а под яровые культуры и азотные. За один приём на указанных выше почвах при У. п. с. в пахотный слой вовлекается от 2 до 5 см, в зависимости от особенностей данной почвы и обеспеченности навозом и др. удобрениями. На чернозёмах с глубоким перегнойным горизонтом подпахотный слой характеризуется пониженной биологической активностью, плотной структурой и обеднённостыо фосфатами в доступных для р-ний формах. Поэтому и на чернозёмах при переходе к глубокой вспашке (до 30 см и глубже) внесение органических и минеральных (гл. обр., фосфорных) удобрений даёт высокий эффект.

В севообороте У. п. с. лучше всего проводить в чёрном пару (при его основной вспашке осенью); на раннем пару углубление также проводят при основной вспашке (весной). В обоих случаях на вывернутый при основной вспашке подпахотный слой весной разбрасывают навоз, запахиваемый на глубину 13 — 16 см. При этом вывернутый подпахотный слой перемешивается с навозом и с почвой старого культурного пахотного слоя. У. п. с. можно проводить и в занятых парах, при подготовке почвы под посев парозанимающих культур. Для У. п. с. необходимо использовать также пропашной клин севооборота, при обязательном внесении органических удобрений. Лён, яровая пшеница и клевер при посеве их первыми культурами после У. п. с. развиваются плохо. Поэтому применять У. п. с. непосредственно под эти культуры (без перепашки поля после углубления) не следует.

На тяжёлых глинистых дерново-подзолистых почвах, к-рые осенью и ранней весной длительно остаются переувлажнёнными (почвы временного повышенного увлажнения), при У. п. с. необходимо вносить повышенные дозы органических удобрений. В качестве предварительной подготовки к У. п. с. на таких почвах, а при недостатке навоза и на других тяжёлых суглинистых и глинистых почвах нечернозёмной полосы, следует проводить рыхление подпахотного слоя почвоуглубителем. Свойства подпахотного слоя благодаря разрыхлению постепенно улучшаются, и в дальнейшем его можно вовлечь в пахотный слой (в пару или под пропашные) без риска ухудшить условия развития первой культуры, высеваемой после углубления. Большое значение для окультуривания созданного глубокого пахотного слоя имеет систематическое внесение в почву органических удобрений.

В. Мосолов, Л. Барсуков

Литература: Барсуков Л., Углубление пахотного слоя дерново-подзолистых почв, М., 1954; Мосолов В., Сочинения в пяти томах, т. IV — Углубление пахотного слоя, М., 1954.

- Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 5 (Т — Я)/ Ред. коллегия: П. П. Лобанов (глав ред) [и др.]. Издание третье, переработанное — М., Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, М. 1956, с. 663

Источник

Углубление пахотного слоя серых лесных почв

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||

|  |

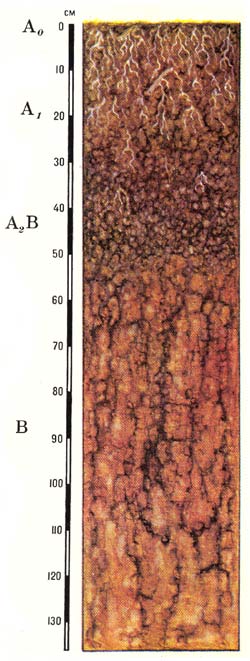

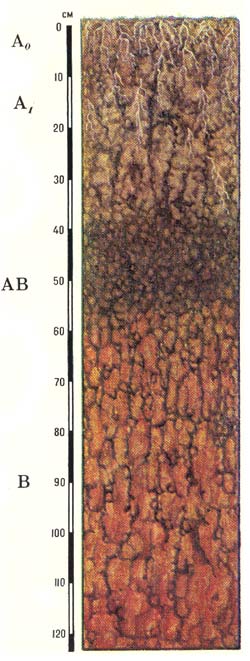

| Профиль серых лесных почв | Профиль темно-серых лесных почв |

А0 — лесная подстилка мощностью 2-5 см, состоит из побуревшего лесного опада;

А1 — гумусовый горизонт мощностью 10-55 см, серый или темно-серый, иногда буровато-темно-серый, зернистой неясно комковато-порошистой структуры, содержит много живых корней растений;

A1A2 — переходный гумусово-элювиальный горизонт мощностью до 15 см, серовато-белесый или серовато-буроватый, плитчатой, комковато-плитчатой или ореховато-комковатой со слоеватостью структуры;

А2В — переходный горизонт, на буром, темно-буром или коричневом фоне белесые пятна, языки и присыпка, ореховатой, комковато-ореховатой, остроугольно-мелкоореховатой структуры, темная глянцевая корочка по граням структурных отдельностей; иногда не имеет признаков оподзоливания и выделяется как переходный горизонт АВ;

В — иллювиальный горизонт, темно-бурый или темно-коричневый, ореховатой или ореховато-призматической структуры, плотный, грани структурных отдельностей покрыты блестящими глянцевитыми пленками;

ВС — переходный горизонт более светлой окраски, структура выражена хуже, плотность меньшая; в этом горизонте чаще всего появляются выделения карбонатов; горизонт постепенно переходит в почвообразующую породу.

Тип серых лесных почв подразделяется на три подтипа, которые существенно различны по морфологическому строению почвенного профиля, составу и химическим свойствам, возможностям использования.

Верхние горизонты серых лесных почв обеднены илистыми частицами и полуторными окислами, обогащены кремнекислотой. Эта закономерность наиболее резко выражена в светло-серых лесных и в меньшей степени в темно-серых почвах. Содержание по профилю гумуса и азота показывает более интенсивное проявление дернового процесса у темно-серых почв и слабое его развитие в светло-серых. Содержание гумуса в светло-серых почвах изменяется от 1,5-3,0% на западе до 5% на востоке; в серых лесных почвах — 3-4% и 6-8%, в темно-серых — 3,5-4,0 и 8-9% соответственно. В составе гумуса темно-серых почв преобладают гуминовые кислоты. В гумусе верхних горизонтов светло-серых и серых лесных почв преобладают фульвокислоты, но в горизонтах A1A2, А2В (АВ) и B1 заметно преобладают гуминовые кислоты.

Светло-серые и серые лесные почвы имеют кислую реакцию в верхних горизонтах, степень насыщенности основаниями составляет 70-85%. Емкость поглощения светло-серых почв — 14-18 мг-экв на 100 г почвы, серых почв — 18-30 мг-экв на 100 г почвы; в иллювиальном горизонте емкость поглощения заметно возрастает. Темно-серые лесные почвы имеют слабокислую реакцию в верхних горизонтах, высокую степень насыщенности основаниями (80-90%) и емкость поглощения (20-45 мг-экв на 100 г почвы). Гидролитическая кислотность серых и светло-серых почв — 5-7 мг-экв на 100 г почвы; у темно-серых почв она заметно меньше.

По комплексу агрономических свойств тип серых лесных почв можно разделить на две группы: 1) светло-серые и серые; 2) темно-серые почвы.

Хотя серые лесные почвы и отличаются от светло-серых несколько лучшими агрономическими показателями, их объединяет кислая реакция в верхних горизонтах, ненасыщенность основаниями, невысокое содержание питательных веществ. Эта группа почв обладает неблагоприятными физическими свойствами — слабой оструктуренностью и заметной распыленностью пахотного слоя. Поэтому главными мероприятиями, направленными на повышение их сельскохозяйственной ценности, являются известкование, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, углубление пахотного горизонта, травосеяние. После устранения дефицита азота в этих почвах хороший эффект дают фосфорные удобрения.

Для повышения плодородия темно-серых лесных почв также важно систематическое внесение органических и минеральных удобрений (в меньших количествах), увеличение мощности пахотного горизонта.

В процессе окультуривания серых лесных почв снижается их кислотность, повышается емкость поглощения и насыщенность основаниями, возрастает содержание элементов питания растений, улучшаются состав гумуса, водно-воздушный режим и физико-механические свойства. Поскольку в серых лесных почвах наблюдается периодический недостаток атмосферного увлажнения, важное значение имеют мероприятия по борьбе за накопление влаги.

При правильном и рациональном использовании серые лесные почвы могут давать высокие урожаи и пригодны для выращивания большого набора сельскохозяйственных культур: озимой и яровой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, льна и др.

Тип серых лесных глеевых почв включает в себя следующие подтипы:

- Светло-серые лесные почвы

Серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы Темно-серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы