Как улучшить плодородие почвы на огороде

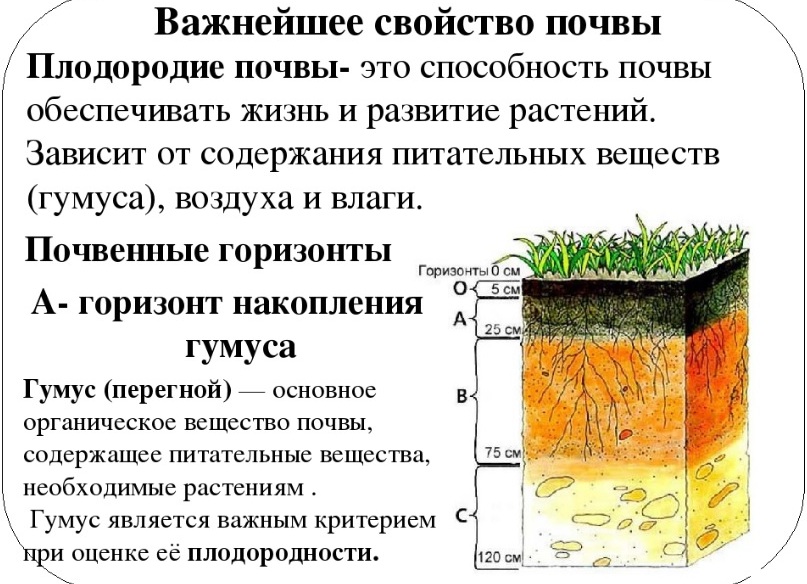

Важнейшим фактором, влияющим на урожайность растений, является улучшение плодородия почвы. Плодородие почв – совокупность свойств почвы, обеспечивающих необходимые условия для жизни растений. В огородной земле оптимально обеспечивающей потребность растений в питании органическая часть (гумус) должна составлять не менее 4%.

Питательная огородная почва хорошо прогревается и сохраняет тепло, полнее усваивает вносимые минеральные удобрения, лучше удерживает воду, легко пропускает избыток ее в нижние слои земли.

Содержание:

1. Улучшение плодородия почвы – важнейшая составляющая высоких урожаев

Одним из важнейших условий для выращивания высокого урожая овощной продукции на своем приусадебном участке является хорошая огородная почва. Однако на практике найти готовую огородную почву, тем более хорошую, проблематично.

Хорошая огородная почва получается только в результате многолетнего освоения участка.

Овощные растения потенциально высокоурожайные, поэтому весьма требовательны к улучшению плодородия почвы. Независимо от механического состава, огородная земля должна быть богата перегноем. Достигается это регулярным внесением навоза, торфа, компоста и других органических удобрений.

По-настоящему огородной почва считается тогда, когда органическая часть (гумус) составляет не менее 4-5 %.

В такой почве активно идут микробиологические процессы а, в конечном счете, именно микроорганизмы поставляют растениям пищу в необходимой им форме. Только такую землю на огороде можно называть плодородной.

Повысить плодородие легче всего на тех участках, которые раньше использовались для выращивания сельскохозяйственных культур. Труднее осваивать участки после леса, еще сложнее на заболоченных участках, бывших карьерах и других, используемых ранее не в сельскохозяйственных целях.

2. Какие бывают типы почв по механическому составу

Небезразличен растениям и механический состав почвы, то есть величина инертных минеральных частиц, слагающих ее. Всем известная глина состоит в основном из пылевидных частиц. Более крупные частицы образуют суглинки, еще более крупные – супесь и, наконец, совсем крупные, отчетливо видимые невооруженным глазом, – пески. Суглинки в свою очередь делятся на тяжелые, то есть близкие к глинам, средние и легкие, близкие к супесям.

Более урожайны на богатых органикой супесях и легких суглинках – картофель, редис, редька, свекла, морковь, огурцы, тыква, кабачки, лук репчатый, листовые и ранние овощные культуры. Арбузы, томаты, баклажаны, перец, капусту, многолетние растения и большинство культур, имеющий продолжительный период вегетации, лучше выращивать на более связных почвах, суглинках, которые обладают большим запасом питания, лучше обеспечивают влагой наиболее высокоурожайные культуры. Явные пески так же, как и глины, мало пригодны для овощеводства. Такие почвы считаются малоплодородными.

И все же, если нет выбора, то улучшать механические свойства и плодородие земли нужно и в том, и в другом случае органическими удобрениями.

3. Способы повышения плодородия почвы

Обычно сидераты возделываются один год, а многолетние травы – два, и не на всей площади огорода сразу, а по частям. Верхние горизонты почвы хорошо обогащают гумусом злаковые травы – тимофеевка, овсяница, костер, лисохвост, а глубже идут корни у бобовых – люпин, люцерна, клевер. Для улучшения плодородия почвы немаловажно соблюдать севооборот овощных культур на огороде, что ускорит процесс превращения земли на участке в хорошую огородную почву.

На легких почвах правильнее будет выращивать люпин, на тяжелых – бобы, горчицу. Заделывать в почву однолетний люпин и бобы лучше всего в период образования блестящих бобиков на главном стебле, а многолетний – на второй год при массовом цветении или появлении зеленых бобиков на нижней части кистей.

4. Выращивание сидератов как способ повышения плодородия

Любая культура – и сидеральная, и травы – выполнят свое назначение лишь при высокой урожайности. Это значит, что за ними тоже нужен уход.

Необходимо внесение значительного количества удобрений, полив в засушливый период (обычно в мае-июне), и подкашивание многолетних трав по мере отрастания, раз в две-три недели.

Удобрять сидераты нужно в соответствии с их биологической потребностью. Так бобовые культуры (кормовые бобы, люпин) не нуждаются в дополнительном азоте, поскольку неплохо усваивают его из атмосферного воздуха. Горчица, наоборот, как и все растения семейства крестоцветных, весьма отзывчивы на азотные удобрения. Вносить их лучше в два-три приема, то есть под зяблевую обработку (осенью) до 2/3 фосфорно-калийных, перед посевом весной остальные фосфорно-калийные и половину азотных, а в виде подкормки – остальную часть азотных. Требовательны к азоту и многолетние травы семейства злаковых.

5. Кислотность почвы – важный показатель ее плодородия

На кислых почвах растения не могут усвоить необходимых им элементов питания даже при достаточном их количестве в почве. Кислые почвы нужно известковать.

Определить кислотность почвы можно путем химического анализа. Степень кислотности почвы принято обозначать условно знаком pH. Реакцию почвенного раствора можно считать хорошей, если величина pH не менее 5,8 для супеси, 6,0 – для легких и средних суглинков и 6,4 – для тяжелых почв. Если же она ниже, то необходимо вносить известь, доломитовую муку или сланцевую золу.

В зависимости от степени кислотности почвы, ее показателя pH, устанавливаются нормы внесения известковых составов в почву. При внесении излишних норм известковых составов можно переусердствовать и получить почву со щелочной реакцией, что тоже вызовет расстройство в питании растений. Когда вы не знаете точное значение pH, то лучше прибегнуть к минимальным дозам известкования.

Известковать почву на участке нужно не реже одного раза в пять лет, и не только потому, что большинство почв склонны к закисанию, а еще потому, что мы сами невольно подкисляем почву, внося значительное количество азотных минеральных удобрений и суперфосфата. Основное требование к известкованию – равномерный рассев и хорошая измельченность материала, чтобы не допускать щелочных очагов на участке.

Значение известкования почвы не ограничивается исправлением почвенной реакции. Почва при этом изменяет и физические свойства, она становится структурнее. Это значит, что она легче впитывает в себя влагу, а избыток ее передает в нижние слои. За эти особенности известкование называют химической мелиорацией, а известь и другие известковые материалы – химмелиорантами.

6. Нужны ли растениям подкормки на огороде

Подавляющее большинство огородников уже так привыкли к проведению подкормок, что у них невольно напрашивается вопрос – не проще ли обходится менее плодородной почвой, а недостающее питание вносить в подкормках? Ответ однозначный – не проще!

Так как обычному огороднику сложно рассчитать необходимые дозы подкормок, и проводим мы их в большинстве случаев на глазок, исходя из имеющегося опыта выращивания большинства овощных культур. Растения можно перекормить, что ни есть хорошо. При перекорме томатов азотными удобрениями, он может начать «жировать» и совсем отказаться от плодоношения, другие овощи будут накапливать в плодах нитраты, что вредно для нашего здоровья. По неопытности можно ожечь корни растений, применив излишние удобрения.

Поэтому возвращаемся к мысли, высказанной мною в самом начале статьи, что самый верный способ ежегодно выращивать высокие урожаи на своем огороде – это создание на нем природной кладовой в виде хорошей огородной земли. А это достигается только систематической работой над улучшением плодородия почвы. Здесь растения будут брать все необходимое, и именно тогда, когда у них появиться потребность в тех или иных элементах питания. Всем удачи на дачных сотках!

Источник

Улучшение свойств почв для получения высоких урожаев это

Потенциальное плодородие – это совокупность свойств почвы, обеспечивающих урожайность сельскохозяйственных культур. Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, удобрения и средства защиты растений вынуждает изыскивать нетрадиционные подходы, направленные на повышение эффективности сельскохозяйственного производства без значительного увеличения капитальных затрат.

Агротехнические приемы обработки почвы, традиционные на первый взгляд, могут приносить как пользу, так и вред. А система применения агротехнических приемов на научной основе, подтвержденная практикой, дает положительный результат. Работа ведется одновременно в двух направлениях: первое – это накопление гумуса в почве и сохранение основных питательных элементов (азота, фосфора, калия) в достаточном количестве, второе – увеличение урожайности культуры. Такое земледелие называется биологическим. Оно отличается от органического тем, что помимо агротехнических приемов допускает внесение минеральных удобрений, но исключает применение пестицидов!

Агротехнические приемы значительно влияют на фитосанитарное состояние агроэкосистем. Ни один метод защиты растений, кроме агротехнического, не обладает способностью подавлять жизнедеятельность всех без исключений вредных организмов. При конструировании севооборотов, агроландшафтов, подбора культур в агроценозы, разработке технологий возделывания задействуется механизм постоянной или периодической длительности саморегуляции фитосанитарного состояния агроэкосистем.

Задача агротехнического метода состоит в том, чтобы:

1. Задействовать механизм саморегуляции фитосанитарного состояния агроэкосистем.

2. Изменить многолетнюю тенденцию фитосанитарного состояния в сторону оздоровления почв, семян и посадочного материала, способствовать саморегуляции физиологической устойчивости, выносливости (адаптации) и конкурентной способности растений ко всему сообществу вредных организмов.

В биологическом земледелии важным направлением является:

1. Совершенствование структуры посевных площадей, при которой каждая предшествующая культура улучшает плодородие для последующей, причем настолько, что к концу ротации севооборота плодородие не снижается. В качестве предшественников могут быть использованы черный, занятый и сидеральный пары, бобовые культуры, однолетние травы, озимые, многолетние бобовые травы в севообороте и выводном клине.

2. Правильный подбор культур при их оптимальном соотношении в посевах. Нельзя сеять одну и ту же бобовую культуру в севообороте чаще, чем один раз в пять лет из-за массового развития вредителей и болезней. Ежегодная запашка пожнивных остатков зерновых культур при повторных посевах обуславливает накопление токсических веществ в почве, развитие вредителей и возбудителей болезней. Наиболее угнетающее действие, особенно при прорастании семян, оказывают ферруловая и Р-кумариновая кислоты. В почве накапливаются специфические вещества – соединения фенолов и летучие масляные кислоты. Большое количество штаммов бактерий резко ухудшает прорастание семян и рост проростков пшеницы, а некоторые из них препятствуют образованию корневой системы. Причиной почвоутомления является биологическое поглощение азота. Внесение одних азотных удобрений не решает проблему.

3. Система обработки почвы в севообороте, предусматривающая одну или две глубокие обработки с заделыванием растительных остатков. Разложение растительных остатков происходит лучше при положительных температурах (в пару), при внесении 10 кг азота на одну тонну соломы и органического удобрения в виде сидерата. В качестве сидерального удобрения используется донник на солонцах, рапс улучшает фитосанитарное состояние почвы, высокобелковый люпин. Хозяйства, которые занимаются животноводством, имеют лучшее органическое удобрение для внесения в почву и улучшения фитосанитарного состояния.

Мелкая обработка почвы осенью с заделыванием растительных остатков убранной культуры, подгона зеленых растений и внесение 1-2 ц/га сульфата аммония позволит улучшить фитосанитарное состояние почвы, накопить азот и сохранить внесенный азот, обеспечив потребности семян в весенний период и создать благоприятные условия для прорастания.

Увлажнение, питание, защита

В зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения, то есть в большинстве районов края, эффективность зернового производства может быть повышена только лишь за счет совершенствования структуры посевных площадей и подбора культур в агроценозы, в разной степени отзывчивых на выпадение осадков в различные периоды вегетации. В настоящее время существует высокий спрос на зерно с высокими хлебопекарными свойствами, гречихи, подсолнечника, проса. И именно эти культуры достаточно контрастно отличаются по степени отзывчивости на выпадение осадков в тот или иной период вегетации.

Не менее важный элемент биологического земледелия — разработка энергосберегающих технологий в севооборотах. Основными задачами здесь являются сочетание отвальных и безотвальных, глубоких и мелких обработок, внесение удобрений на поля с низким уровнем содержания питательных веществ и степенью минерализации, снижение количества обработок посевов и паров гербицидами с целью повышения активности биоты почвы.

При освоении элементов биологического земледелия важно непосредственно в хозяйствах отладить систему семеноводства бобовых многолетних трав и однолетних бобовых культур: гороха, вики, сои, нута, пелюшки. Эти культуры играют первостепенную роль в биологизации земледелия.

Основная задача биологического земледелия заключается в активизации биоты почвы, в пополнении ее органическим веществом и создании условий, благоприятных для почвообразовательного процесса. Освоение этого направления в земледелии базируется на совершенствовании структуры посевных площадей, использовании плодосменных севооборотов или севооборотов с высоким удельным весом многолетних трав, бобовых культур, где в максимальной степени применяются сидераты, органические удобрения, растительные остатки.

Результативность биологического земледелия выражается в бездефицитном балансе гумуса, питательных веществ, улучшенном фитосанитарном состоянии почвы. Такие условия позволяют реализовать потенциал сорта высеваемой культуры.

По мнению ученых Чулкиной В.А., Тороповой Е.Ю., Стецова Г.Я. («Агротехнический метод защиты растений») фитосанитарное состояние почв тесно связано с содержанием гумуса и других органических веществ в почве. По мере деградации гумуса нарушается равновесие в биоценозах. Возрастает численность фитопатогенов, начинается проявление токсикоза и почвоутомления. В отличии от почв естественных экосистем, пахотные почвы характеризуются высоким инфекционным потенциалом и повышенной агрессивностью фитопатогенов.

По основным биогенным макроэлементам (азоту и фосфору) в современных пахотных почвах проявляется следующая закономерность: чем ниже их содержание в почвах, тем хуже фитосанитарное состояние почв.

Ученые и практики Яшутин Н.В., Дробышев А.П., Хоменко А.И. вывели формулу биоземледелия – это предельно возможная активизация всех биоресурсов в целях оптимизации продуктивного процесса в культурных растениях, расширенного воспроизводства плодородия почвы, повышения урожаев, получения экологически чистых продуктов при минимальных технологических затратах, обеспечивающих высокую конкурентоспособность на рынке («Биоземледелие»).

В АКГУП «Бийское» главный агроном В.Н. Девяткин более десяти лет практикует биологическое земледелие. За эти годы подобраны культуры и их оптимальное соотношение. Структура посевных площадей позволяет избегать посева пшеницы по пшенице два года подряд. Агрохимическое обследование почв этого хозяйства показало увеличение гумуса, наличие фосфора в норме. Внесение азота и микроэлементов достаточно во время вегетации растений. Фитосанитарное состояние почвы и посевов позволяет работать без пестицидов. Качественные семена и система обработки почвы в севообороте — без гербицидов. Целенаправленная работа ведется в направлении получения урожая с раскрытием полного потенциала сортов культур.

Ученые Алтайского края плодотворно и целенаправленно ведут работу в направлении биологического земледелия. Так И.П. Кружилин и В.П. Часовских в своей научной работе «Биологическое земледелие, проблемы и пути освоения на Алтае» назвали пути повышения эффективности зернового производства и растениеводства в целом.

Органическое сельское хозяйство начало развиваться в 20-х годах ХХ века. Но особую актуальность проблема приобрела в наши дни. Загрязнение воздуха промышленными предприятиями, загрязнение воды и почвы сточными водами, загрязнение почвы автомобильными выхлопами, внедрение технологий интенсивного животноводства и земледелия в сельское хозяйство — все эти факторы негативно влияют на сохранение окружающей среды, качество и безопасность продуктов питания и, следовательно, на состояние здоровья нынешнего и будущих поколений. В международном масштабе качеством питания населения занимается организация по продуктам питания и сельскому хозяйству при ООН — FAO (The Food and Agriculture Organization), которая подчеркивает, что «возможность получения безопасного питания является неотъемлемым правом каждого человека».

Органическое земледелие отличается тем, что осуществляется без применения минеральных удобрений и пестицидов. В качестве переходного периода в течение двух лет, в соответствии с ГОСТ 56508-2015, могут быть использованы принципы биологического земледелия. Активное внедрение принципов органического сельского хозяйства позволяет получать экологически безопасную продукцию с высокой пищевой ценностью.

При строгом соблюдении технологии биоземледелия можно обеспечить как минимум удвоения урожаев к уровню зональных технологий и сокращения затрат в 3-5 раз.

В.М. Уколова, старший преподаватель кафедры растениеводства, переработки и механизации Алтайского института повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса.

Источник