Сокращение пахотных угодий, голод

Основным источником продуктов питания для людей является сельское хозяйство. Общая площадь пашни в мире – 1 млрд. 356 млн. гектаров. На протяжении всей истории человечества рост населения планеты сопровождался расширением обитаемой части суши. В настоящее время она практически достигла своих пределов. В резерве остались лишь территории с экстремальными природными условиями.

До половины пахотных земель в мире используется на истощение. Огромные площади пашни разрушаются оврагами, плодородный слой смывается и выдувается. Большие площади сельхозугодий отторгаются под строительство городов, дорог, промышленных объектов. За исторический период человечество потеряло почти два миллиарда гектаров продуктивных земель – больше, чем ныне занято пашнями и пастбищами.

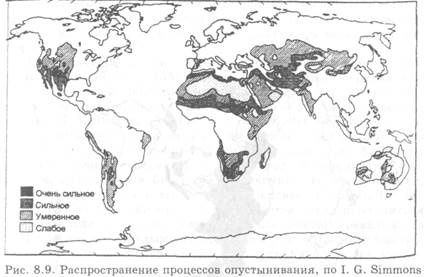

Большой урон наносят процессы опустынивания. Они угрожают прежде всего ландшафтам в жарком засушливом климате: уничтожается растительный покров, ускоренными темпами идет дефляция и эрозия почв. Площадь антропогенных пустынь равна примерно 10 млн. кв. км, или 6,7% всей поверхности суши. Процесс опустынивания идет со скоростью 6,9 млн. га в год. Под угрозой опустынивания находится порядка 30 млн. кв. км (19%) суши Земли.

Наряду с абсолютным сокращением площади сельскохозяйственных земель происходит относительное ее уменьшение в связи с быстрым ростом населения. Еще недавно, чтобы определить среднюю площадь пашни, приходящуюся на одного человека, мы делили общую площадь на 5 млрд. В начале XXI века ее придется делить уже на 6 млрд. С учетом прироста населения, требуется ежегодно дополнительно около 50 млн. га пашни.

Считается, что если на одного человека в год с 1 га собирать 1 т зерна, проблемы голода не будет. Шестимиллиардному населению планеты требуется 6 млрд. т, а собирается всего около 1,5 млрд. т зерна. Одна из причин этого в том, что на одного человека в мире сегодня приходится всего 0,28 га пахотных земель и производительность их в целом низкая. Земля уже сегодня не в состоянии прокормить всех своих жителей.

Существует и другой расчет. В соответствии с законом пирамиды чисел человечество, занимая верхние этажи трофической цепочки, может образовать биомассу существенно меньшую, чем биомасса живого вещества биосферы в целом. М.Е. Виноградов считает, что биосфера сохранит устойчивость, если на душу населения будет приходиться 250 т/год живого вещества. Суммарная продукция биосферы (суши и океана) составляет 5х10 23 т/год. Таким образом, в биосфере, без нарушения ее устойчивости, может существовать 3-4 млрд. человек. Не случайно глобальные экологические проблемы стали проявляться именно после того, как численность населения перевалила за этот предел, и с каждым годом острота этих проблем усиливается.

На Всемирной продовольственной конференции (Рим, 1974 г.) было обещано покончить с голодом в мире в течение десятилетия благодаря «зеленой революции» (интенсификация с/х производства, новые сорта растений и пород животных, химизация, новые технологии и т.п.). «Зеленая революция» захлебнулась. На земном шаре сейчас больше недоедающих и голодающих, чем раньше, их число увеличивается. Всего в мире голодает и недоедает 1 млрд. человек. По данным ФАО (продовольственной и с-х организации ООН), численность людей, калорийность пищи которых меньше критической нормы (1400-1600 кал/день), составляет 650-700 млн. человек (для сравнения: калорийность пищи узников Освенцима составляла примерно 1700 кал.).

Загрязнение окружающей среды,

Источник

Основные причины, приводящие к сокращению пахотных земель, снижению их плодородия и качества сельхозпродукции.

Основной качественной характеристикой земельных ресурсов, используемых в сельском и лесном хозяйстве, является плодородие, обусловленное особыми свойствами самого верхнего слоя — почвы.

Почва представляет собой самостоятельное природное тело, обладающее только ей присущими строением, составом и свойствами, и в то же время она — средство производства в сельском и лесном хозяйстве. Факторами почвообразования выступают поверхностные слои литосферы, живые организмы (растения, животные, микроорганизмы), климат, рельеф, хозяйственная деятельность человека. Ее способность обеспечивать растения необходимым количеством питательных элементов, воды и воздуха называют плодородием почвы.)

Важнейшими факторами плодородия почвы выступают:

· достаточное содержание в ней необходимых для развития растений питательных веществ (азота, фосфора, калия, кальция и др.);

· наличие доступной для растений влаги в течение всего вегетационного периода;

· хорошая аэрация почв, облегчающая развитие корневых систем растений и жизнедеятельность микроорганизмов.

Различают естественное (потенциальное) плодородие, обусловленное общим запасом в почве питательных веществ и влаги, зависящее от природных факторов (содержания гумуса, механического состава и др.), а также искусственное плодородие, воспроизводимое путем агротехнических мероприятий и мелиорации, зависящее, прежде всего, от культуры земледелия и позволяющее использовать элементы плодородия в данном году Рациональное сочетание естественного и искусственного плодородия образует экономическое (эффективное) плодородие. Главный прием регулирования запасов питательных веществ в почве, в особенности в доступных растениям подвижных формах, — внесение минеральных и органических удобрений. Оптимальная влажность в почве достигается с помощью агротехнических и гидротехнических мероприятий.

Изменчивость в пространстве и во времени факторов почвообразования обусловливает большое разнообразие их в природе. В современных классификациях выделяется более 100 типов почв, которые объединяются в более высокие единицы.

Почвенный покров Беларуси довольно сложный как по составу, так и по основным свойствам, всего выделено 11 типов почв. Это связано с пестротой почвообразующих и подстилающих пород, различной степенью увлажнения, окультуренности пахотных земель. Под влиянием многих процессов почвообразования сформировались следующие типы почв:

— дерново-карбонатные почвы (занимают 0,2 % территории);

— дерново-подзолистые заболоченные (9,0 %);

Проблема земельных ресурсов в настоящее время стала одной из крупнейших глобальных проблем не только из-за ограниченности земельного фонда планеты, но и потому, что естественная способность почвенного покрова производить биологическую продукцию ежегодно уменьшается как относительно (в расчете на душу прогрессивно-возрастающего мирового населения), так и абсолютно (за счет увеличения потерь и деградации почвы в результате деятельности самого человека).

Человечество за свою историю безвозвратно потеряло больше плодородных земель, чем их распахивается во всем мире (более 1,5 млрд. га), превратив когда-то продуктивные пахотные земли в пустыни, пустоши, болота, кустарниковые заросли, бедленды, овраги. Многие безжизненные пустыни мира — это результат деятельности человека. Процесс этих безвозвратных потерь продолжается и сейчас. По самым оптимистическим подсчетам специалистов ООН, почти 2 млрд. га земли подвержены вызываемой деятельностью человека деградации, что ставит под угрозу существование почти 1 млрд. человек. Основные причины этого — засоление почв в результате орошения, а также эрозия, вызванная чрезмерным выпасом, обезлесением, опустыниванием земель.

Эрозия почвы известна человеку давно, но особенное развитие она получила в современную эпоху в связи с интенсификацией земледелия, с многократным усилением нагрузки на почвенный покров.

Вторым по значению деградационным процессом, также широко распространенным во всем мире, является сложный комплекс различных неблагоприятных вторичных последствий орошаемого земледелия, средикоторых особенно выделяются вторичное засоление, заболачивание почв. Увеличение в пахотном слое орошаемой почвы содержания солей до 1 % снижает урожай на одну треть, а при содержании в 2—3 % урожай погибает полностью.

Истощение пахотных и пастбищных почв, падение их плодородия происходит во всем мире в результате нерационального интенсивного их использования. Есть и другие деградационные процессы: заболачивание почв в районах достаточного или избыточного атмосферного увлажнения, уплотнение почв, техногенное их загрязнение. В мире каждый год дополнительно 20 млн. га сельскохозяйственных угодий становятся непригодными для возделывания сельскохозяйственных культур вследствие деградации почв или наступления городов. В то же время ожидается, что в течение следующих 30-ти лет спрос на продовольствие в развивающихся странах удвоится. Новые земли могут и будут осваиваться, однако это будет в основном происходить в зоне рискованного земледелия, где почвы в еще большей степени подвержены деградации.

Таким образом, перед человечеством встала реальная угроза его будущей глобальной продовольственной безопасности. Достижения в области сельскохозяйственной биотехнологии могут оказать помощь развивающимся странам, однако воздействие биотехнологии на экологию в полной мере не изучено, необходима дальнейшая научная разработка биобезопасности.

В Республике Беларусь интенсификация сельскохозяйственного производства в 70 — 90-е годы, которая осуществлялась у нас путем внедрения химико-техногенной системы земледелия, способствовала не только определенному повышению плодородия почв и урожайности, но и ухудшению экологического состояния земель. По данным почвенных исследований, эродированные и эрозионно-опасные земли составляют 41,5 % площади пашни Беларуси. В результате неумеренного известкования кислых почв более 3 % пахотных земель переизвестковано, что негативно сказывается на росте кальциефобных культур (льна, картофеля, люпина). Применение повышенных доз минеральных удобрений в конце 80-х годов привело к избыточному накоплению биогенных элементов на 6 % пахотных земель, следствием чего является недопустимо высокое содержание нитратов в сельскохозяйственных культурах, выращенных на этих землях. Колоссальный вред здоровью человека и других живых организмов наносят пестициды, накопленные в почве за долгие годы их чрезмерного применения и десятилетиями сохраняющиеся в природном круговороте веществ.

До сих пор у нас не решена проблема удаления и утилизации стоков животноводческих комплексов, в радиусе до 3 км загрязняющих земли и поверхностные воды нитратными формами азота, хлоридами, фосфатами и т.п. Серьезное загрязнение почвенного покрова происходит в результате выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. В промышленных центрах республики земли выше допустимых норм загрязнены тяжелыми металлами (свинцом, цинком, кадмием, медью). Загрязнение почв придорожных полос наблюдается на расстоянии до 25 — 50 м от полотна дороги.

Большой ущерб понесло сельское хозяйство в результате чернобыльской катастрофы, которая привела к загрязнению более 1,6 млн. га сельхозугодий и выбытию из сельхозоборота 265,4 тыс. га. Загрязнение почв республики носит чрезвычайно неравномерный характер. В большинстве типов почв основное количество радиоизотопов сосредоточено в верхнем пятисантиметровом слое, то есть в наиболее плодородном горизонте. Кроме непосредственного загрязнения почв радионуклидами, за время, прошедшее после катастрофы, обнаружено вторичное загрязнение почв, вследствие применения загрязненного навоза и минеральных удобрений.

Список использованной литературы

1. Борисов В.А., Белоусова Л.С., Винокуров А.А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, заповедники, резерваторы: Справочник. — М.: Агропромиздат, 1985

2. Борисов В.А., Белоусова Л.С., Винокуров А.А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, заповедники, резерваторы: Справочник. — М.: Агропромиздат, 1985

3. Константинков, Челадзе. Экологические основы природопользования

4. Константинков, Челадзе. Экологические основы природопользования

5. Шимова О.С., Н.К. Соколовский. Основы экологии и экономика природопользования

6. Шимова О.С., Н.К. Соколовский. Основы экологии и экономика природопользования

Источник

СОКРАЩЕНИЕ ПАХОТНЫХ УГОДИЙ, ГОЛОД

Как одну из наиболее острых человечество воспринимает проблему голода. Основным источником продуктов питания для людей является сельское хозяйство. Главной производительной силой земледелия служат плодородные почвы, возделываемые под пахотные угодья. Общая площадь пашни в мире — 1 млрд 356 млн гектаров. Как видно из рис. 8.7, общая площадь земель, которые удовлетворяли бы всем требованиям высокопродуктивной пашни, едва превосходит 5 млрд гектаров.

На протяжении всей истории человечества рост населения планеты сопровождался расширением «ойкумены» — обитаемой части суши, включающей все заселенные, освоенные или иным образом вовлеченные в орбиту жизни общества территории. При этом быстро под сельское хозяйство осваивались наиболее удобные и плодородные земли. В настоящее время ойкумена практически достигла своих пределов. В резерве остались лишь территории с экстремальными природными условиями (рис. 8.8).

Покров плодородных почв, дарующих людям пищу, подобен шагреневой коже. Не задумываясь о будущем, человечество удовлетворяло за счет почвы свои насущные потребности. Постепенно стало наступать прозрение. Призыв «выжать из земли все!» преступен, — писал один из публицистов, — как можно выжать все из земли, из той самой земли, которая вот уже не одно тысячелетие кормит род людской и будет кормить человечество еще не одну тысячу лет? Выжать все — значит ничего не оставить потомкам. Несложная и вредная философия эта сформулирована в известном изречении: «После нас хоть потоп!»

До половины пахотных земель в мире используется на истощение. Огромные площади пашни «съедаются» оврагами, плодородный слой смывается и выдувается. Большие площади сельскохозяйственных угодий отторгаются под строительство быстрорастущих городов, дорог, промышленных объектов. Таким образом, происходит абсолютное сокращение площади пахотных земель. За исторический период человечество потеряло почти два миллиарда гектаров продуктивных земель — больше, чем ныне занято пашнями и пастбищами.

Большой урон сельскохозяйственным землям наносят процессы опустынивания (рис. 8.9). Они угрожают прежде всего ландшафтам в жарком засушливом климате: уничтожается растительный покров, ускоренными темпами идет дефляция и эрозия почв — в конечном счете земли могут полностью утратить свой ресурсно-экологический потенциал. Площадь антропогенных пустынь равна примерно 10 млн км 2 , или 6,7 % всей поверхности суши. Процесс опустынивания идет со скоростью 6,9 млн га в год. Его ареал постепенно выходит за пределы ландшафтов аридной зоны. Под угрозой опустынивания находится порядка 30 млн км 2 (19 %) суши Земли.

|

Наряду с абсолютным сокращением площади сельскохозяйственных земель происходит относительное ее уменьшение в связи с быстрым ростом населения. Еще недавно, чтобы определить среднюю площадь пашни, приходящуюся на одного человека, мы делили общую площадь на 5 млрд. В начале XXI в. ее придется делить уже на 6 млрд. С учетом прироста населения, требуется ежегодно дополнительно около 50 млн га пашни. Динамика пашни в бывшем СССР за десять лет имеет следующий вид (га на 1 человека):

| 0,85 | 0,82 | 0,79 |

Считается, что если на одного человека в год с 1 га собирать 1 т зерна, проблемы голода не будет. Пятимиллиардному населению планеты требуется 5 млрд т, а собирается всего около 1,5 млрд т зерна. Одна из причин этого в том, что на одного человека в мире сегодня приходится всего 0,28 га пахотных земель и производительность их в целом низкая. Земля уже сегодня не в состоянии прокормить всех своих жителей.

|

Существует и другой расчет. В соответствии с законом пирамиды чисел (см. с. 235) человечество, занимая верхние этажи трофической цепочки, может образовать биомассу существенно меньшую, чем биомасса живого вещества биосферы в целом. M. E. Виноградов (1994) считает, что биосфера сохранит устойчивость, если на душу населения будет приходиться 250 т/год живого вещества. Суммарная продукция биосферы (суши и океана) составляет 5 10 23 т/год. В результате деления получаем, что в биосфере, не нарушая ее устойчивости, может существовать всего 3-4 млрд человек. Не случайно поэтому глобальные экологические проблемы стали проявляться именно после того, как численность населения перевалила за этот предел, и с каждым последующим годом, по мере быстрого роста народонаселения, острота этих проблем все усиливается.

На Всемирной продовольственной конференции (Рим, 1974) было обещано покончить с голодом в мире в течение десятилетия. Началась «зеленая революция». Основные надежды тогда возлагались на интенсификацию сельского хозяйства за счет селекции новых высокопродуктивных сортов растений и пород животных, химизации сельского хозяйства, использования мощной техники и новых технологий. Однако именно через десять лет, в 1984 г., произошло резкое обострение продовольственного кризиса, вызванное в первую очередь жесточайшей засухой в тропической Африке. Сахельская трагедия унесла жизни миллионов людей.

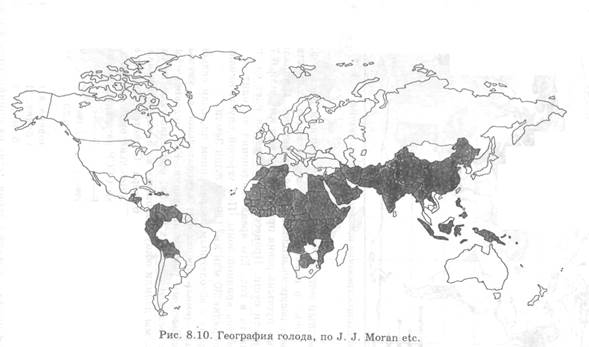

«Зеленая революция» захлебнулась. На земном шаре сейчас больше недоедающих и голодающих, чем когда-либо раньше, и их число увеличивается. На современной карте мира зона голода охватывает огромную территорию по обеим сторонам экватора, включая почти всю Африку к югу от Сахары, Азию, прежде всего ее юго-восточную часть, страны Карибского бассейна и Южной Америки (рис. 8.10). Всего в мире недоедает и голодает более 1 млрд человек. По данным ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), численность людей, калорийность пищи которых меньше критической нормы (1400-1600 кал/день), составит к 2000 г. 650-700 млн человек. Напомним, что калорийность пищи узников Освенцима составляла примерно 1700 кал.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник