Оценка опасности загрязнения почв (Лекция)

1. Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами

2. Гигиеническая оценка почв, используемых для сельского хозяйства

3. Гигиеническая оценка почв населенных пунктов

1. Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами

Результаты гигиенических исследований почв, загрязненных тяжелыми металлами, нефтепродуктами и другими веществами, позволяют оценивать степень опасности загрязнения почвы этими токсикантами по уровню их возможного воздействия на системы «почва-растение», « почва-микроорганизмы , биологическая активность», « почва-грунтовые воды», « почва-атмосферный воздух» и на здоровье человека.

С гигиенических позиций опасность загрязнения почвы химическими веществами определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (воду, воздух), пищевые продукты и непосредственно на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения.

Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными веществами является ПДК химических веществ в почве.

Для оценки опасности загрязнения почв выбор химических веществ — показателей загрязнения — проводится с учетом:

– специфики источников загрязнения, определяющих комплекс химических элементов, участвующих в загрязнении почв изучаемого региона;

– приоритетности загрязнителей в соответствии со списком ПДК химических веществ в почве и их классов опасности;

Если нет возможности учесть весь комплекс химических веществ, загрязняющих почву, оценку проводят по наиболее токсичным веществам, т.е. относящимся к более высокому классу опасности.

При отсутствии в документах класса опасности химических веществ, приоритетных для почв обследуемого района, их класс опасности /может быть определен по следующей формуле:

где А — атомный вес соответствующего элемента;

S — растворимость в воде химического соединения, мг/ л;

М — молекулярная масса химического соединения, в которое входит данный элемент;

a — среднее арифметическое из шести ПДК химических веществ в разных пищевых продуктах (мясе, рыбе, молоке, хлебе, овощах, фруктах).

В общем плане при оценке опасности загрязнения почв химическими веществами следует учитывать следующее:

– опасность загрязнения тем больше, чем выше фактические уровни содержания контролируемых веществ в почве (С) по сравнению с ПДК;

– опасность загрязнения тем больше, чем выше класс опасности контролируемых веществ;

– при оценке опасности загрязнения любым токсикантом следует учитывать буферность почвы, влияющую на подвижность химических элементов, что определяет их воздействие на контактирующие среды.

2. Гигиеническая оценка почв, используемых для сельского хозяйства

Оценка опасности загрязнения почв, используемых для сельского хозяйства, основана на транслокационном показателе, важнейшем при обосновании ПДК химических веществ в почве. Это обусловлено тем, что:

— с продуктами питания растительного происхождения в организм человека поступает в среднем 70 % вредных химических веществ;

— уровень транслокации определяет уровень накопления токсикантов в продуктах питания, влияет на их качество.

Существующая разница допустимых уровней содержания химических веществ по различным показателям вредности и основные положения дифференциальной оценки степени опасности загрязненных почв позволяют дать рекомендации по практическому использованию загрязненных почв.

3. Гигиеническая оценка почв населенных пунктов

Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов определяется:

– эпидемиологической значимостью загрязненной химическими веществами почвы;

– ролью загрязненной почвы как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при ее непосредственном контакте с человеком;

– значимостью степени загрязнения почвы в качестве индикатора загрязнения атмосферного воздуха.

Оценка уровня химического загрязнения почвы как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются- коэффициент концентрации химического вещества К и суммарный показатель загрязнения Zc , равный сумме коэффициентов концентраций химических элементов:

где п — число суммируемых элементов.

Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю, отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов как металлами, так и другими наиболее распространенными ингредиентами (пылью, окисью углерода, окислами азота, сернистым ангидридом) проводится по оценочной шкале. Градации оценочной шкалы разработаны на основе изучения показателей состояния здоровья населения, проживающего на территориях с различным уровнем загрязнения почв.

Таблица. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования

Источник

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека

Общая характеристика. Качество окружающей среды существенно влияет на здоровье населения. Практически все химические вещества и физические излучения в той или иной степени оказывают вредное воздействие на здоровье людей, причем важным здесь является уровень их присутствия в окружающей среде (концентрация вещества, доза полученной радиации и т.п.). При неблагоприятном воздействии первостепенное значение имеют мутагенный и канцерогенный эффекты. Представляет опасность влияние загрязнения на детородную функцию и здоровье детей. Для большого числа химических веществ характерно воздействие на метаболическую, имунную и другие системы, выполняющие защитные функции организма; их изменение содействует развитию неинфекционных заболеваний, большая доля которых приходится на сердечно-сосудистые и онкологические болезни.

Как свидетельствуют экспериментальные и эпидемиологические исследования, экологические факторы даже при невысоком уровне воздействия могут вызывать значительные расстройства здоровья людей. Загрязнение среды, несмотря на относительно малые концентрации веществ, вследствие большой длительности воздействия (практически на протяжении всей жизни человека) может приводить к серьезным нарушениям в состоянии здоровья, особенно таких малоустойчивых групп, как дети, пожилые люди, больные хроническими болезнями, беременные женщины.

Наиболее опасные загрязнители окружающей среды. Большие объемы поступлений в окружающую среду разнообразных химических веществ, биологических агентов при низком уровне контроля промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и прочих загрязнителей не позволяют установить достаточно четко меру опасности для здоровья техногенных загрязнителей, содержащихся в атмосферном воздухе или почве, питьевой воде или продуктах питания.

Однако принято считать, что по степени опасности для здоровья человека среди химических загрязнителей первенство в настоящее время принадлежит тяжелым металлам, хлорированным углеводородам, нитратам, нитритам и нитросоединениям, асбесту, пестицидам. Очень опасными для здоровья являются радионуклиды, токсины микроорганизмов, лекарственные средства (антибиотики и другие, как правило, синтетические химические соединения), а также ряд загрязнителей биологического происхождения: бактерии, вирусы, грибковые, простейшие и паразиты.

Наиболее опасными и токсичными из тяжелых металлов являются кадмий, ртуть и свинец. Установлена связь между количеством обнаруженных в воде и почве кадмия, свинца, мышьяка и уровнями заболеваемости злокачественными новообразованиями различных форм среди населения экологически неблагополучных районов.

Загрязнение кадмием пищевых продуктов, как правило, происходит из-за загрязнения почвы и питьевой воды сточными водами и другими отходами промышленных предприятий, а также при использовании фосфорных удобрений и пестицидов. В воздухе сельских местностей концентрация кадмия в 10 раз превышает уровни естественного фона, а в городской среде нормативы могут быть превышены до 100 раз. Больше всего кадмия человек получает с растительной пищей.

Ртуть, как другой биоцид, относящийся к тяжелым металлам, имеет два типа кругооборота в природе. Первый связан с естественным природным обменом элементарной (неорганической) ртути, второй, так называемый локальный, обусловлен процессами метилирования неорганической ртути, поступающей в окружающую среду в результате хозяйственной деятельности человека. Ртуть применяется в производстве каустической соды, бумажной массы, синтезе пластмасс, в электротехнической промышленности. Широкое применение ртуть имеет в качестве фунгицидов для протравливания посевного материала. Ежегодно до 80 тыс. т ртути в виде паров и аэрозолей выбрасывается в атмосферу, откуда она и ее соединения мигрируют в почву и водоемы.

В современных условиях основным источником загрязнения окружающей среды соединениями свинца является использование этилированного бензина. Естественно, что наибольшие концентрации свинца обнаруживаются в атмосферном воздухе городов и вдоль крупных автострад. В дальнейшем при включении в пищевые цепи свинец может поступать в организм человека с продуктами как растительного, так и животного происхождения. Свинец способен накапливаться в организме, особенно в костной ткани. Имеются сведения о влиянии свинца на рост заболеваний сердечно-сосудистой системы. Экспериментальные данные свидетельствуют, что для развития рака в присутствии свинца требуется в 5 раз меньшее количество канцерогенных углеводородов.

Большую опасность для здоровья человека представляют и лекарственные препараты, в основном антибиотики, широко применяемые в животноводстве. Значимость загрязнения ими продуктов животноводства связана с ростом аллергических реакций у людей на лекарственные препараты. В настоящее время для нужд сельского хозяйства используется 60 наименований антибиотиков отечественного производства. Гораздо более опасны из-за возможного включения в трофические цепи пестициды. В настоящее время разрешены для применения в сельском хозяйстве 66 различных пестицидов, обладающих помимо специфического действия на сельскохозяйственных вредителей неблагоприятными отдаленными последствиями различного рода (канцерогенным, эмбриотоксическим, тератогенным и др.). По данным Национальной академии наук США, токсикологи обладают относительно полной информацией о влиянии на здоровье лишь 10% используемых сейчас пестицидов и 18% используемых лекарств. По меньшей мере 1/3 пестицидов и лекарств не проходит никаких испытаний на токсичность. В отношении всех используемых в мире химикатов проблема еще серьезнее: 80% из них не проходили никаких испытаний.

Общеизвестно, что далеко не безвредными для организма являются нитраты и нитриты. Нитраты, используемые в качестве минеральных удобрений, в самых высоких концентрациях встречаются в зеленых овощах, например, в шпинате, салате, щавеле, свекле, моркови, капусте. Особенно опасны высокие концентрации нитратов в питьевой воде, так как при их взаимодействии с гемоглобином нарушаются его функции переносчика кислорода. Возникают явления кислородного голодания с признаками одышки, асфиксии. В тяжелых случаях отравление может заканчиваться летальным исходом. Экспериментально доказано, что нитраты обладают также мутагенным и эмбриотоксическим действием.

Нитриты, представляющие собой соли азотистой кислоты, давно используются в качестве консерванта при изготовлении колбас, ветчины, мясных консервов. Другая опасность нахождения в продуктах питания нитритов заключается в том, что в желудочно-кишечном тракте под воздействием микрофлоры из нитритов образуются нитросоединения, обладающие канцерогенными свойствами.

Стойкими в экологических цепях оказываются радионуклиды, поступающие в организм человека также в основном с продуктами питания. Из продуктов расщепления урана стронций-90 и цезий-137 (имеющие период полураспада порядка 30 лет) представляют особую опасность: стронций вследствие своего сходства с кальцием очень легко проникает в костную ткань позвоночных, тогда как цезий накапливается в мускульных тканях, замещая калий. Они способны накапливаться в организме в количествах, достаточных для причинения ущерба здоровью, оставаясь в зараженном организме практически всю его жизнь и вызывая канцерогенные, мутагенные и другие заболевания.

Источник

Глава 4. Оценка опасностей загрязнения окружающей природной среды

4.2. Критерии ухудшения здоровья населения в связи с загрязнением окружающей среды

Для оценки изменений состояния здоровья населения обусловленного загрязнением окружающей среды используют комплексные показатели и критерии. Можно назвать два документа, действующих на сегодняшний день в Российской федерации, в которых такие критерии разработаны, обоснованы и рекомендованы к применению.

Один из них «Комплексная гигиеническая оценка степени напряжённости медико-экологической ситуации различных территорий, обусловленной загрязнением токсикантами среды обитания населения. Методические рекомендации» (Здоровье…, 2001) и другой «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (Критерии…, 1992).

Методические рекомендации по комплексной гигиенической оценке степени напряжённости медико-экологической ситуации различных территорий были разработаны: НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека Минздрава России (к.м.н. С.В. Нагорный, Е.А. Цибульская, к.м.н. Е.Н. Пашкина, к.м.н. Е.В. Олейникова, к.м.н. С.Н. Палагина); Центром Госсанэпиднадзора в Липецкой области (к.м.н. С.И. Савельев, В.Н. Морозов, С.Н. Бабанин, В.И. Чекмачева); Центром Госсанэпиднадзора в Ленинградской области (И.И. Малеванный, С.А Горбанёв, А.Ю. Ломтев); Медицинской академией последипломного образования г. Санкт-Петербург (к.м.н. А.В. Киселёв, С.Н. Алейник); Федеральным научным центром гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава России (д.м.н. Г.М. Трухина) (Здоровье…, 2001, с. 70-102).

Медико-экологическая оценка изменений здоровья населения в связи с действием вредных факторов среды обитания заключается в экспертном исследовании динамики отклонений от среднего – «фонового», «регионального» или «контрольного» уровней как отдельных показателей здоровья популяции или отдельных социальных групп, так и общих медико-демографических показателей. К отдельным показателям изменения состояния здоровья относят появление или рост показателей тех или иных предположительно экологически обусловленных «индикаторных» болезней, «специфической» или другой патологии или системных «донозологических» сдвигов.

При оценке градаций показателей здоровья авторами учтены известные биологические закономерности реакции людей на воздействие вредных факторов среды обитания, в частности на то, что ответные реакции людей на воздействие токсикантов широко варьируют в зависимости от состояния организма, токсичности вредного вещества, его дозы и продолжительности экспозиции. В любой популяции встречаются люди с разным уровнем адаптации к экотоксикантам. Наиболее выраженные состояния («срыв адаптации», «формирование патологии», «специфические заболевания» и т.п.) возникают при одном и том же качестве среды обитания, прежде всего в наиболее слабых звеньях популяции таких как: новорождённые, дети раннего возраста, беременные женщины, хронические больные, лица пожилого возраста.

Медико-экологическую ситуацию в любом регионе (или населённом пункте) оценивают по одной из пяти категорий:

– критическая или чрезвычайная;

– катастрофическая или ситуация экологического бедствия.

Удовлетворительная категория определяет полную и неограниченную пригодность использования среды обитания, её экологическую безопасность использования и безвредность для здоровья населения; соответственно при этом не наблюдается экологически обусловленных изменений показателей здоровья по сравнению с фоновым для данной территории или региональным уровнем.

Относительно напряжённая категория свидетельствует о некоторой (наименьшей, но регистрируемой) степени опасности для населения оцениваемых вредных факторов среды обитания. При этом могут развиваться начальные изменения в состоянии здоровья, преимущественно в виде роста числа функциональных нарушений и предпатологии, наиболее восприимчивой части населения: новорождённых, детей раннего возраста, беременных женщин и других групп.

Существенно напряжённая категория характеризуется значительными уровнями загрязнения среды обитания, ростом заболеваемости и другой патологии у наиболее восприимчивой части населения, а также достоверным ростом предположительно экологически-зависимых индикаторных болезней среди детей и взрослых, некоторым увеличением детской и общей заболеваемости.

Критическая медико-экологическая категория соответствует «высокой» степени загрязнения среды обитания, представляющую безусловную опасность использования населением тех или иных её объектов. О реализации потенциальной опасности вредных факторов для населения свидетельствует доказанное экологически обусловленное развитие генетических и иммунологических нарушений среди популяции, значительно растущая общая и детская заболеваемость, появление у населения симптомов хронической интоксикации, обусловленных воздействием токсикантов, загрязняющих отдельные звенья экосистем, появление «специфических», экологически обусловленных заболеваний, существенное повышение перинатальной, младенческой, детской и общей смертности.

Катастрофическая медико-экологическая категория характеризуется ещё бóльшими (по сравнению с критической ситуацией) количественными показателями загрязнения среды обитания и экологически обусловленными изменениями состояния здоровья населения. Катастрофическая медико-экологическая ситуация первоначально (до проведения анализа причинно-следственных связей) обозначается понятием «условно», ввиду значительной социальной значимости такого рода оценок. Определение «катастрофическая», без добавления слова «условно», может быть дано только в случае доказанной причинно-следственной связи между установленными вредными факторами среды обитания и изменением здоровья населения. Только на основании анализа и доказанности причинно-следственных связей между вредными факторами и здоровьем населения переходят от понятий потенциальной опасности к понятиям реальной опасности.

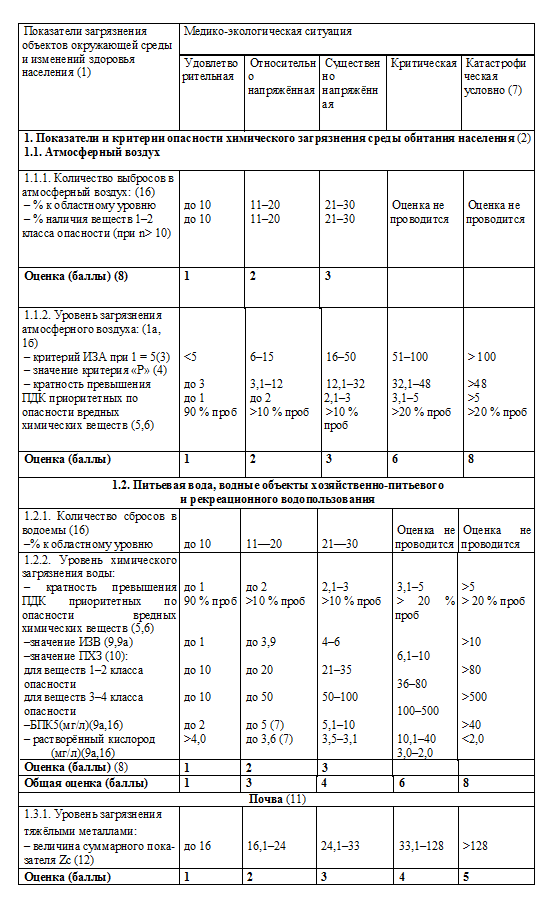

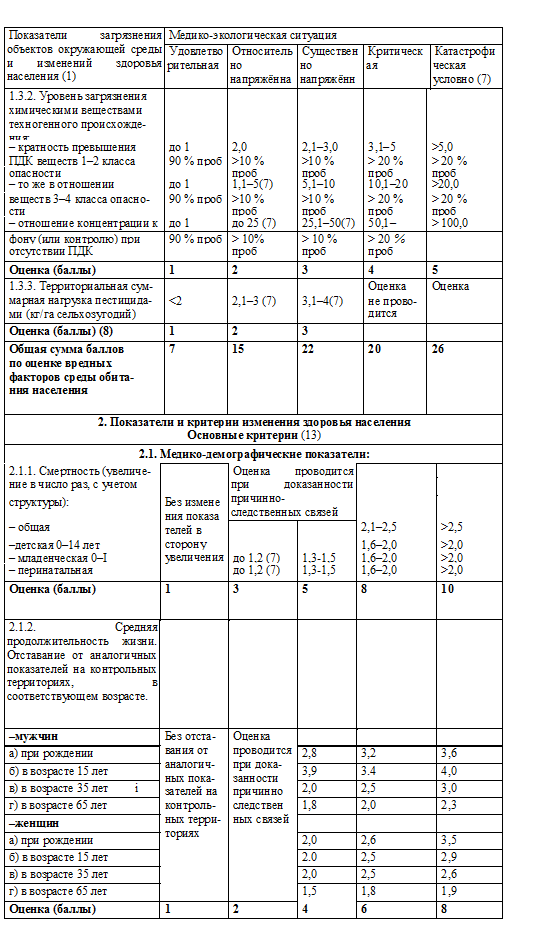

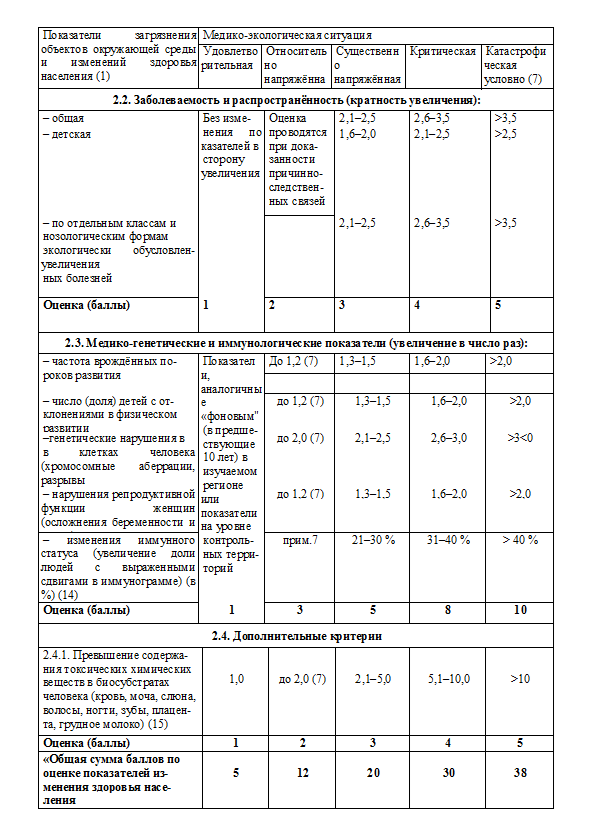

Показатели загрязнения объектов окружающей среды и изменений здоровья населения приведены в табл. 4.1.

Оценка степени напряжённости медико-экологической ситуации

Продолжение таблицы 4.1

Продолжение таблицы 4.1

1 – градации характеристик ситуаций по загрязнению объектов окружающей среды оцениваются как по отдельным показателям (1а), так и по суммарному значению всех показателей (16);

2 – оценка степени напряжённости медико-экологической ситуации по показателям загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы и донных отложений) проводится по критериям опасности химического загрязнения среды обитания населения;

3 – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) рассчитывается согласно Руководству РД 52.04–186–89 …, 1991. Величины ИЗА приведены для пяти вредных веществ, определяемых Госкомгидрометом по среднегодовым концентрациям, характерным для загрязнения промышленных населённых пунктов;

4 – критерий «Р» – условный показатель загрязнения воздуха для 5—9-ти веществ, расчёт и корректировка значений «Р» для другого количества веществ производится в соответствии с «Критериями…, 1992);

5 – перечень приоритетных по опасности вредных химических веществ для каждой территории определяется по согласованию с федеральными и региональными органами госнадзора на основании проработки данных о присутствии в объектах среды обитания в выбросах в атмосферный воздух и в сбросах сточных вод промышленными предприятиями веществ 1–2 класса опасности, обладающих супертоксичностью или специфическими эффектами воздействия (мутагенными, канцерогенными, тератогенными и др.);

6 – при меньшем числе % проб – оценка ситуации по рангу предыдущей категории;

7 – оценка проводится в случае выявления причинно-следственных связей величины (силы) и времени действия фактора с изменениями показателей здоровья населения (в той же градации);

8 – в суммарной оценке вредных факторов (в баллах) при «критической» и «катастрофической» медико-экологической ситуации не учитывается;

9 – индекс загрязнения вод (ИЗВ) рассчитывается по методике Госкомгидромета в соответствии с (Методическими рекомендациями…,1988);

9а – для водных объектов хозяйственно-питьевого и рекреационного назначения;

10 – показатель химического загрязнения (ПХЗ) рассчитывается в соответствии с приложением 2 (Критерии…, 1992);

11 – уровень загрязнения донных отложений следует оценивать по схеме оценки почв;

12 – суммарный индекс загрязнения почвы тяжёлыми металлами (Zc). Расчет производится в соответствии с (Методическими указаниями…, 1989).

13 – превышение значений показателей, по сравнению с контрольными или фоновыми, а также региональными или федеральными стандартами за период не менее 3—5 лет в указанное число раз;

14 – устанавливаются дополнительные критерии по экспертным оценкам с учётом степени выраженности изменений основных показателей;

15 – превышение фонового (или контрольного) уровня;

16 – дополнительные показатели.

Изменения в состоянии здоровья популяции необходимо анализировать в первую очередь по официальным данным статистических форм, действующих в практике здравоохранения: ф-12 – «Отчёт о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения»; ф-31 – «Отчёт о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам»; ф-32 – «Отчёт о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»; ф-7 – «Отчёт о больных злокачественными новообразованиями»; ф-35 – «Отчёт о заболеваниях злокачественными новообразованиями»; ф-8 – «Отчёт станций скорой и неотложной помощи»; ф-85-и – «Отчёт о «движении» инфекционных заболеваний»; ф-43 – «Отчёт о профессиональных отравлениях и профессиональных заболеваниях»; ф-16 – «Отчёт о временной нетрудоспособности».

К основным критериям оценки напряжённости медико-экологической ситуации отнесены (см. табл. 2.2):

– медико-демографические показатели такие как: смертность: общая, детская 0–14 лет, младенческая 0–1 год, перинатальная (увеличение в число раз, с учётом структуры); средняя продолжительность жизни, характеризуемая отставанием от аналогичных показателей на контрольных территориях, в соответствующем возрасте;

– заболеваемость и распространённость общая и детская, в том числе по отдельным классам и нозологическим формам экологически обусловленных болезней для данной территории;

– медико-генетические и иммунологические показатели такие как: частота врождённых пороков развития; число (доля) детей с отклонениями в физическом развитии; генетические нарушения в клетках человека (хромосомные аберрации, разрывы ДНК и др.); нарушения репродуктивной функции женщин (осложнения беременности и родов); изменения иммунного статуса (увеличение доли людей с выраженными сдвигами в иммунограмме);

К дополнительным критериям отнесены данные о содержании токсических химических веществ в биосубстратах человека (крови, моче, слюне, волосах, ногтях, зубах, плаценте, грудном молоке), обнаруженных в среде обитания.

Показатели изменения здоровья населения анализируют минимум за 5 – 10 лет, сопоставляя их с показателями контрольных или фоновых территорий.

Оценку степени напряжённости медико-экологической ситуации (по показателям здоровья населения) проводят с учётом состояния здоровья (и его отклонений) наиболее чувствительных к воздействию вредных факторов среды обитания структурно-функциональных звеньев популяции (дети, беременные женщины, хронические больные). Оценка напряжённости медико-экологической ситуации по критериям изменения здоровья населения проводится по одному или нескольким основным и дополнительным показателям, отражающим более высокую степень неблагополучия.

На территориях, относящихся к удовлетворительной категории, имеют место показатели, аналогичные «фоновым» (в предшествующие 10 лет) в изучаемом регионе или показатели на уровне контрольных территорий. При этом общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения согласно табл. 5.1 равна пяти.

Состояние здоровья популяции на территориях с «умеренным» уровнем загрязнения среды, оцениваемых как «относительно напряжённая категория», характеризуется разнонаправленными сдвигами, большая часть популяции находится в состоянии напряжения и перенапряжения адаптации, но наиболее чувствительное звено популяции (дети) находятся в состоянии срыва адаптации и развития неспецифической патологии. Наиболее информативными при установлении рассматриваемой градации напряжённости являются медико-генетические показатели – увеличение частоты нарушений репродуктивной функции женщин (до 1,2 раз), врождённых пороков развития у детей (до 1,2 раз), изменение иммунного статуса в отдельных группах популяции (до 20 %). Возможен рост детской заболеваемости (до 1,5 раза), в том числе по классам экологически обусловленных болезней (до 2,0 раз); может отмечаться также незначительный рост перинатальной и младенческой смертности (до 1,2 раз). При этом в биосубстратах некоторых групп населения (в основном у детей) могут быть обнаружены токсические химические вещества с уровнями показателей, достоверно превышающими фоновые или допустимые биологические уровни. Все вышеперечисленные показатели учитывают только при доказанности причинно-следственных связей между ними и вредными факторами среды обитания. Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 12.

Медико-экологическая ситуация, оцениваемая как «существенно-напряжённая категория», характеризуется состоянием, при котором значительная часть (до 30–50 %) популяции находится в состоянии напряжения и перенапряжения адаптации, а наиболее чувствительная часть – в состоянии срыва адаптации. Она характеризуется ростом общей и детской заболеваемости (до 2,5 и 2 раз соответственно) и, в особенности, по нозологическим формам экологически обусловленных болезней (до 2,5 раз); увеличением перинатальной и младенческой смертности (в 1,3–1,5 раза) с изменением её структуры. При этом возможно снижение продолжительности жизни (в основном за счёт лиц, старше 65 лет и новорождённых). Наблюдаются отклонения медико-генетических показателей (рост спонтанных абортов и врождённых пороков развития) и иммунного статуса. В биосубстратах человека обнаруживаются, соответствующие (характеру и уровню загрязнения среды обитания) токсические химические вещества, их уровни превышают «фоновые» или «контрольные» показатели до 5,0 раз. Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 20.

«Критическая категория» характеризуется существенным увеличением количественных показателей по всем рассмотренным критериям (более 25 % популяции находится в состоянии срыва адаптации и развития патологии). Заболеваемость детей может увеличиваться до 2,1–2,5 раз, общая смертность населения может увеличиваться до 2,5 раз. Существенные отклонения наблюдаются в иммунологических и медико-генетических показателях – растёт число лиц (до 40 %) с выраженными сдвигами в иммунограмме, частота врождённых пороков развития и доля детей с отклонениями в физическом развитии (в 1,6–2,0 раза), как и частота осложнений беременности и родов. Снижается продолжительность жизни различных групп населения. В биосубстратах человека присутствуют токсические химические вещества с превышением фоновых и контрольных уровней до 5,1–10 раз. Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 30.

Медико-экологическая ситуация, относящаяся к «катастрофической категории», характеризуется значительными и устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья популяции в связи со срывом адаптации к экотоксикантам. В большинстве её групп отмечается рост заболеваемости и распространённости (детской – более чем в 2,5 раза, общей – в 3,5 раза), существенное увеличение показателей смертности населения (перинатальной, младенческой и детской – более чем в 2,0 раза, общей – более чем в 2,5 раза), снижение продолжительности жизни различных групп населения, рост врождённых пороков развития (более чем в 2,0 раза). Общая сумма баллов по оценке показателей изменения здоровья населения равна 38.

Окончательное заключение об экологической обусловленности тех или иных изменений в состоянии здоровья популяции, а следовательно, и об уровне напряжённости медико-экологической ситуации формулируется при доказанности причинно-следственных связей в системе «человек – среда обитания».

В 1991 году вступил в силу Закон Российской Федерации «Закон об охране окружающей природной среды», в котором были закреплены понятия «зоны чрезвычайной экологической ситуации» и «зоны экологического бедствия».

В порядке реализации положений Закона,Правительство Российской Федерации распоряжением от 5 апреля 1992 г. № 659-р поручило Минприроды России совместно с Миннауки России и другими заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации разработать научно обоснованные критерии выделения территории, объявляемой зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия.

Во исполнение этого распоряжения Миприроды России подготовило документ для оценки состояния территорий, возникших в результате длительного антропогенного воздействия.

Документ известен под названием «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (Критерии…, 1992).

Состояние здоровья населения в «Критериях…» оценивается в совокупности с критериями и показателями загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха, вод и почв.

К основным медико-демографическим показателям относятся: заболеваемость, детская смертность, медико-генетические нарушения, специфические и онкологические заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды.

Медико-демографические показатели по экологически неблагоприятным территориям сравниваются с аналогичными показателями на контрольных (фоновых) территориях в этих же климато-географических зонах. В качестве таких контрольных (фоновых) территорий принимаются населённые пункты или отдельные их части, на которых фиксируются наиболее благоприятные значения медико-демографических показателей.

Определять такие показатели рекомендуется раздельно для городского и сельского населения по нескольким (трём или более) территориям с благоприятной экологической (санитарно-гигиенической) ситуацией. Средняя величина из нескольких минимальных показателей принимается в качестве контрольного (фонового) значения. Недопустимо в качестве контрольных величин использовать только средние показатели по республике, области, краю. Предпочтительны показатели, рассчитываемые за 10 лет и (или) их динамика за этот период. Допускается также использование данных по территории за предшествующие годы в качестве контрольных цифр для сравнения их с величинами на момент проведения экспертизы.

Представляемые материалы должны содержать полную информацию по разделу «Основные показатели» (табл. 4.2) и, по возможности, по разделу «Дополнительные показатели». Кроме указанных показателей территории могут, по своему усмотрению, представлять и любые другие материалы, характеризующие состояние здоровья и влияние на него загрязнения окружающей природной среды.

Определение зоны чрезвычайной экологической ситуации или зоны экологического бедствия осуществляется по одному или нескольким основным и дополнительным показателям, отражающим более высокую степень экологического неблагополучия.

Медико-демографические критерии состояния здоровья населения,

применяемые при оценке экологического состояния территории

Источник