Уплотнении почвы: «тихий вор» на ваших полях

Однажды знакомый агроном, чтобы наглядно показать – насколько уплотнилась почва, заехал на убранное сентябрьское поле и проехал несколько километров по нему на своей легковушке. Не застрял в пашне ни разу. Уплотнение почвы в результате воздействия сельскохозяйственных машин постепенно убивало пашню, превращая ее в аналог грунтовой дороги.

Фермеры всего мира упорно ищут новые технологические решения, чтобы свести к минимуму уплотнение почвы. Легкие автономные транспортные средства в недалеком будущем, похоже, могут оказаться одним из таких решений. Во всяком случае Брэди Бьёрнсон, старший менеджер компании Topcon Agriculture придерживается такого мнения.

По его словам, длительные и обширные исследования, проводившиеся компанией, однозначно подтвердили заметное влияние уплотнения почв на урожайность и рентабельность сельского хозяйства. Уплотнение почвы снижает эффективность сельскохозяйственного производства, увеличивает затраты на обработку полей, способствует снижению урожайности. Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что предотвращение уплотнения почвы увеличивает общую прибыль более чем на 132 доллара с гектара. В ходе опроса также выяснилось другое важное обстоятельство: фермеры, как правило, не знают, на какой площади своих угодий они реально уже уплотнили почву и тем самым сократили урожайность. Между тем, ученые из Пражского университета естествознания под руководством профессора М. Крулика в 2009 году провели исследования уплотнения почвы в свеклосеющем хозяйстве. Запись треков движения всей техники по полю в течение года показала, что почти на 90% поля есть колеи, оставленными сельхозмашинами.

При этом средний вес трактора составляет порядка 10-20 т, зерноуборочный комбайн — до 30 т, а самоходный свеклоуборочный — 50-60 т. В среднем техника выезжает на поля около 12-15 раз за сезон.

Уплотнение почвы росло с каждым годом, превратившись в последнее время в «тихого вора», который отнимает у сельхозпроизводителя солидную часть урожая.

Посчитать уплотнения

Определить уплотнение и его глубины можно с помощью пенетрометра. Этот инструмент позволяет фермеру измерить участок, где произошло уплотнение почвы, глубину, на которой оно сформировалось и усилие, которое потребуется для проникновения в этот слой для его разрушения.

Многие компании-производители в последние годы стали создавать датчики и целые системы, позволяющие оценить состояние полей и выбрать подходящий способ и агрегаты для борьбы с уплотнением почвы. На рынке уже представлены датчики вращения и цилиндрические преобразователи систем, откалиброванные для стандартных условий, а также ультразвуковые датчики, обеспечивающие обратную связь в реальном времени для корректировки глубины обработки почвы. И такие датчики, видимо, станут особенно востребованы там, где от мощной и тяжелой техники отказаться будет сложно.

Оптимизация, «одноразмерный» технопарк и гусеницы

Во многих странах с большими площадями полей традиционно применяется мощная и тяжелая сельхозтехника. Крупное сельское хозяйство Северной Америки, России, Канады, где поля в 1000 акров являются нормой, требует именно таких агрегатов. Но если отказаться от тяжелой техники нет возможности, может, стоит подумать о «правильных маршрутах» для тяжелых тракторов и комбайнов?

Как показал опыт, частично сократить уплотнение можно за счет дистанционного управление сельскохозяйственными машинами с оптимизацией маршрутов ее движения по полю. Заметную пользу может принести и подбор сельскохозяйственных машин с одинаковой шириной колеи. Это обеспечит уплотнение почвы только на небольшой части поля, оставляя остальную его часть нетронутой. Например, в США такой подбор является обычной практикой с учетом того, что большинство сельскохозяйственной техники обладает базой в 30 или 40 футов.

Кроме этого, механизаторы могут использовать шины сверхнизкого давления и шины повышенной флотации (SFT). А при замене комбайнов можно начать приобретать машины на гусеничном ходу. Сейчас такие комбайны становятся все более популярными и в Северной Америке, и в Европе. Ведущие американские производители отгружают на внутренний рынок уже каждый третий-четвертый комбайн на гусеничном ходу.

Российский опыт

В России накоплен собственный опыт снижения давления на почву — установка сдвоенных и строенных колес, который активно использовался в 80-е годы прошлого столетия. Применение сдвоенных колес снизило удельное давление на почву на 20-50 %, а проходимость агрегатов и их тяговое усилие при этом увеличивались.

Об этом опыте вспомнили, когда уплотнение почвы стало реальной проблемой. Сейчас практически все современные заводы-изготовители сельхозмашин устанавливают сдвоенные колеса на тракторы. Так, в базовой комплектации тракторов RSM 2375 от компании «Ростсельмаш» предлагается спарка на 710 и 520 радиус колес. Дополнительно на этих тракторах возможна установка строенной резины, что в 4 раза снижает давление на почву.

У тракторов «Кировец» спаренные колеса предлагаются в качестве опции. Сдвоенные колеса – более экономичный вариант, но прежде, чем принять решение, нужно учесть несколько факторов. Прежде всего, увеличение габаритов. Например, на сдвоенной резине габарит машины по колесам составляет около 3,8 м, а на строенной — 5,5 м. И эти размеры уже за пределами разрешенных транспортных габаритов. Значит, передвигаться без проблем по дорогам общего пользования не получится. И надо заранее подумать о том, как доставлять технику от одного поля к другому.

Впрочем, вряд ли удастся окончательно решить проблему переуплотнения, только меняя отношение к сельхозтехнике. Справиться с «почвенной подошвой», вернуть почву в хорошо агрегированное состояние невозможно без восстановления почвенной биоты. Сделать это можно с помощью органических удобрений или сидератов. Посев в паровых полях люпина, люцерны, донника, рапса, горчицы и других культур и последующая заделка зелёной массы в почву дает хорошие результаты. Опыт возделывания донника в Курганской области показал, что крепкая разветвленная корневая систему этой культуры проникает на глубину 1–1,5 м, хорошо дренирует, разрыхляет даже плужную подошву, повышает воздухо- и влагоёмкость почвы.

Безусловно, в каждом хозяйстве подбор технических, технологических и агрономических решений для борьбы с переуплотнением будет свой — с учетом местных условий и возможностей. Но то, что такой комплекс мер нужно применять без промедления, понятно всем, кто работает на земле.

Владимир Францкевич

При подготовке статьи использована информация Future Farming, Precision Ag, Курганской сельхозакадемии, Ростсельсмаш.

Источник

Влияние сельхозтехники на плотность почвы

Текст: В. Г. Кушнир, д-р техн. наук проф., КГУ им. А. Байтурсынова; С. О. Нукешев, д-р техн. наук доц., АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»; А. Н. Орда, д-р техн. наук проф.; И. Н. Шило, д-р техн. наук проф.; Н. Н. Романюк, канд. техн. наук доц., УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»

Многим сельхозпроизводителям приходилось сталкиваться с проблемой повышения плотности почвы, вызванного воздействием движителей тракторов и других сельскохозяйственных машин, и последующим увеличением твердости земельного покрова. При этом величина уплотняемого слоя напрямую зависит от размеров ходовой системы техники и нагрузки на почву.

Обычно мобильные аграрные машины утрамбовывают почву на глубину, превышающую пахотный слой, в результате чего при многократном воздействии уплотнение накапливается не только в этом горизонте, но и в подпахотном пласте. В результате происходит сдавливание внутри грунта пор, через которые проникаются воздух и вода, что приводит к негативным для сельхозпроизводителя последствиям.

ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ

По причине вредного воздействия ходовых систем машинно-тракторных агрегатов на пахотные участки зачастую снижается урожайность сельскохозяйственных культур в следах тракторов: зерновых — на 10–15 процентов, а корне- и клубнеплодов — на 20–30 процентов. При этом суммарная площадь отпечатков движителей МТА обычно почти в два раза превышает размеры обрабатываемой поверхности. Повышение плотности почвы, вызванное воздействием движителей сельскохозяйственных машин, приводит к увеличению ее твердости в 2–3 раза. Кроме того, удельное сопротивление при обработке пахотного слоя после прохода тракторов возрастает на 15–65 процентов, а транспортных средств и комбайнов — на 60–90 процентов. При этом в результате многократного осуществления вспашки уплотнение накапливается как в пахотном, так и в подпахотном горизонте. Сильное спрессовывание грунта и образующиеся после прохода аграрных машин колеи могут приводить к плохой заделке семян, по причине чего значительно снижается биологический урожай сельскохозяйственных культур.

С целью изучения зависимости плотности разных слоев почвы от оказываемого на нее давления на основании теории распространения и поглощения энергии, а также для определения влияния числа осей ходовой системы на изменение плотности земельного покрова специалистами нескольких учебных заведений были проведены совместные исследования.

Характер и закономерности уплотнения почвы зависят от размеров и режимов нагружения деформатора, а также от исходного состояния земельного массива. При наличии взрыхленного слоя в расчетах, как правило, допускают, что уплотняется лишь этот пласт. Анализ механико-математических моделей почв показывает, что для расчета утрамбовки больше всего подходит энергетический метод, учитывающий влияние закона поглощения энергии на изменение свойств земельного покрова. Кроме того, исследователь В. В. Кацыгин предложил принимать в расчет зависимость распределения энергии впереди деформатора.

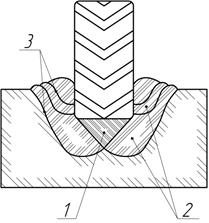

Рис. 1. Схема образования ядра уплотнения в почве под движителем мобильной сельскохозяйственной техники: 1 — ядро уплотнения почвы; 2 — зоны сдвигов; 3 — площадки скольжения

При распространении энергии в пахотном горизонте происходит ее поглощение разными слоями почвы. В зависимости от интенсивности этого процесса меняется напряженное состояние грунта, то есть в нем возникает градиент напряжения. Сформировавшиеся напряжения являются обобщенными потенциалами, и их изменение вызывает трансформацию сопряженного с ним обобщенного заряда. Экспериментально было установлено, что при возникновении в почве градиента напряжения из всех физико-механических свойств наибольшей модификации подвергается плотность, поэтому ее можно принять в качестве обобщенного заряда. Таким образом, увеличение степени сжатия грунта при воздействии колеса, то есть движителя или деформатора, на пахотный и подпахотный горизонты является функцией напряжения почвы.

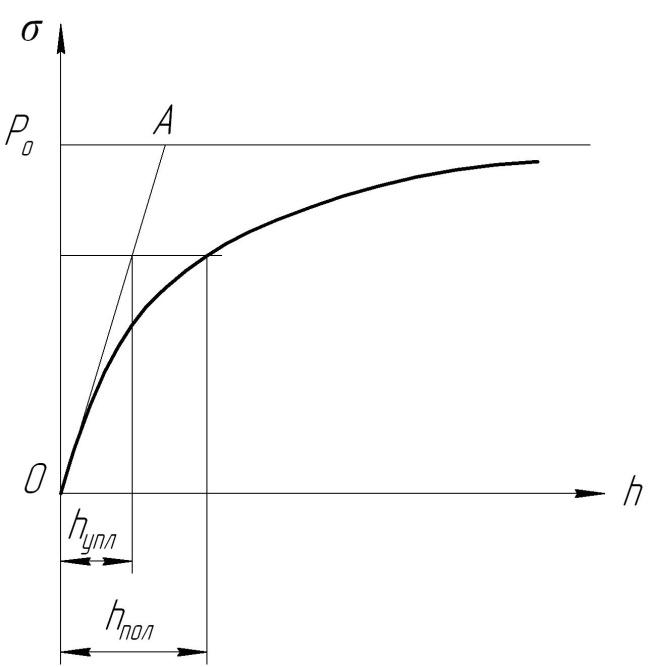

Для установления закономерности распределения напряжений по глубине необходимо учитывать, что при деформировании почвы наряду с ее уплотнением имеет место сдвиг. Зависимость между напряжением, обозначаемым σ, и деформацией, то есть h, подчиняется функции гиперболического тангенса, при этом интенсивность возрастания первого значения отстает от увеличения второго. Зависимость деформации сжатия, или уплотнения, неограниченного полупространства почвы, имеющей одинаковые физико-механические свойства по глубине, от напряжения пропорциональная. Максимальное искажение почвы каким-либо движителем определяется отношением несущей способности к коэффициенту объемного смятия. Затраченная, то есть поглощенная, на уплотнение почвы удельная энергия равна удельной работе, совершаемой деформатором при перемещении. Таким образом, приращение плотности грунта на определенном участке пропорционально градиенту напряжения, который, в свою очередь, соответствует действующему напряжению. То есть частное решение представляет собой закон распределения плотности по глубине деформированного полупространства.

Рис. 2. Зависимость между напряжением и деформацией почвы

Коэффициенты распределения напряжений и уплотнения почвы в ходе опытов были рассчитаны на основании результатов экспериментальных данных. Плотность верхнего земельного слоя при напряжении определялась исходя из того, что при воздействии на почву деформатором уплотняется только ее эффективный слой, высота которого зависит от величины контактного напряжения и физико-механических свойств участка. Аналогичным способом устанавливалась высота эффективного слоя. Напряжение выбиралось из условия развития в зоне его действия только упругих деформаций, то есть при отсутствии уплотнения грунта. Его значение обусловлено свойствами почвы и колеблется в пределах 5–20 кПа. В ходе исследований плотность на нижней границе эффективного слоя после деформации равнялась соответствующему показателю земельного пласта, не подвергшегося воздействию. При отсутствии пахотных обработок величина максимальной плотности советовала сжатию почвы.

Проведенные специалистами исследования показали, что при воздействии на дерново-подзолистую легкосуглинистую почву влажностью 19,2 процента давлением 150 кПа плотность увеличивалась с 970 до 1260 кг/куб м. В этом случае зависимость между спрессованием земельного покрова совместно с деформатором и контактным напряжением в случае деформации бесконечного полупространства почвы была линейна. Также в ходе опытов было установлено, каким образом соотносятся коэффициенты распределения напряжений и объемного смятия почвы. С этой целью максимальную плотность участка при напряжении определяли из условия, что на сжатие эффективного слоя шел объем почвы с высотой, равной величине деформации уплотнения.

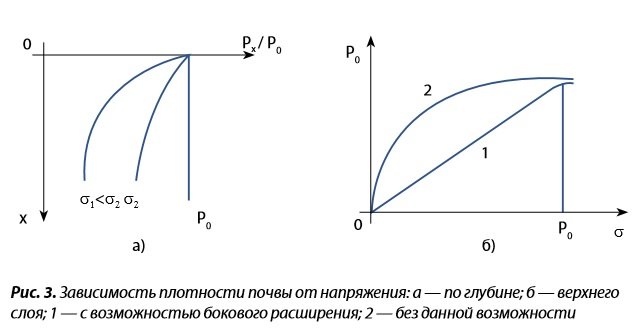

Рис. 3. Зависимость плотности почвы от напряжения: а — по глубине; б — верхнего слоя; 1 — с возможностью бокового расширения; 2 — без данной возможности

Таким образом, распределение напряжений и плотности по глубине не зависит от величины давления. Однако известно, что если давление достигает предела несущей способности почвы, степень сжатия в образовавшемся ядре уплотнения одинакова по глубине. Распределение плотности почвы по высоте уплотненного ядра в этом случае можно изобразить в виде прямой линии, параллельной оси ординат, что соответствует характеру протекания пластических деформаций. Поэтому при контактных напряжениях, близких к пределу несущей способности земельного покрова, плотность может отклоняться от пропорциональной. При сжатии сравнительно тонкого слоя грунта без возможности бокового расширения зависимость плотности почвы от удельного давления имеет вид экспоненты. Нарастание уплотнения земельного покрова в этом случае происходит интенсивнее, чем при деформировании полупространства с ограниченной возможностью бокового расширения, так как во втором случае затрачивается дополнительная энергия на уплотнение нижележащих слоев. Однако в связи с тем, что плотность почвы имеет верхний предел, обусловленный ее типом, структурой и влажностью, при дальнейшем увеличении давления интенсивность повышения сжатия уменьшается. Следовательно, уплотняющее воздействие можно оценивать величиной плотности пахотного горизонта в контакте с деформатором, уплотнением верхнего слоя, высотой утрамбовываемого слоя и распределением плотности по глубине.

Специалистами в рамках исследований также было проанализировано соотношение деформации уплотнения и сдвига для разных типов почв. При влиянии нагрузкой на рыхлые грунты под подошвой штампа наблюдался четкий контур уплотненного ядра, а линии сдвига внутри массива обнаруживались лишь при достижении давлением величины, близкой к несущей способности почвы. При нагружении уплотненных песчаных участков на поверхности появлялись линии выпора уже при небольших деформациях, после чего формировалось уплотненное ядро. Относительная величина сдвига в общей осадке для данного случая оказывалась выше, чем для рыхлых почв. При повторном нагружении, то есть при проходе по одному следу от МТА с одинаковой нагрузкой, грунт дополнительно уплотнялся после передвижения каждого колеса машины. Величину уплотнения верхнего слоя связной почвы при повторных нагружениях можно было определить с использованием накопления повторных осадок для упрочняющихся почв.

Поскольку на связных грунтах с одинаковыми по глубине физико-механическими свойствами уплотнение распространяется на значительную глубину, то уровень воздействия ходовых систем следовало оценивать не только по уплотнению верхнего слоя, но и по его высоте. Сжатие этого горизонта слабо уплотняющегося грунта при повторном нагружении специалисты определили исходя из того, что условный коэффициент объемного смятия возрастал от одной обработки к другой. Высоту уплотняемого слоя можно было считать неизменяющейся, поскольку контактное напряжение оставалось прежним при повторных воздействиях.

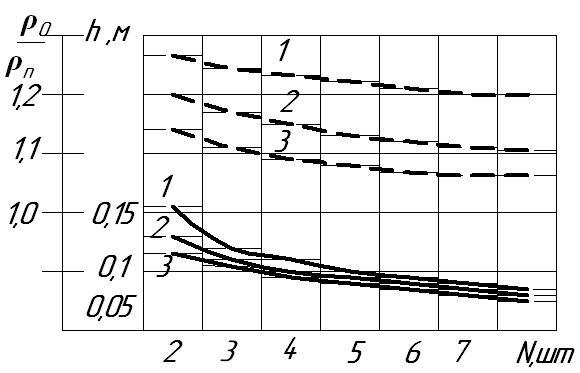

Заключающим этапом работы специалистов было исследование влияния количества осей ходовой системы сельхозтехники на следообразование и уплотнение почвы. Увеличение числа осей при одинаковой общей нагрузке вело к снижению степени сжатия верхнего горизонта и высоты уплотняемого слоя, при этом уменьшение уплотнения почвы ускорялось при большем количестве осей. Однако во всех случаях при использовании хотя бы четырех осей интенсивность убывания сжатия заметно сокращалась. Для слабо упрочняющихся почв эффект уменьшения глубины следа и прессования грунта при увеличении числа осей снижался по сравнению со следообразованием на сильно упрочняющихся почвах. Значения коэффициентов интенсивности накопления повторных деформаций, несущей способности и объемного смятия принимались на основании исследований.

Рис. 4. Зависимость глубины следа (–––) и уплотнения (- — — — ) слабо упрочняющейся почвы от числа осей: 1 – ки = 2, 2 – ки = 4, 3 – ки = 6

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что степень уплотняющего воздействия ходовых систем на грунт можно оценивать с помощью величины плотности верхнего горизонта, характера распределения сжатия почвы по глубине и высотой уплотняемого слоя. При этом большее количество осей у сельскохозяйственных машин приводило к уменьшению уровня прессования верхнего слоя грунта. Однако при выборе техники и количества осей на ней следует учитывать тип почвы по степени ее упрочнения.

Источник