Советы специалиста по выбору удобрений

Умное питание

Несмотря на то что урожай определяется сортовыми и генетическими особенностями культуры, внешние факторы: почва, агротехника, погода — могут значительно увеличивать его или уменьшать. Одной из важнейших составляющих является минеральное питание: правильное использование удобрений позволяет получить максимально возможный урожай.

На поле неукоснительно работает «закон минимума», выдвинутый Либихом еще в 1840 году: «Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и определяется величина и устойчивость последнего во времени». Жизнедеятельность любого растения зависит преимущественно от тех факторов, которые больше всего отклоняются от оптимальных показателей. И если хотя бы один из них выйдет за пределы выносливости, то культура погибает. Например, если калия внесено из расчета, что будущая урожайность составит 60 ц/ га, а фосфора всего на 30 ц/га, то и отдача с гектара будет минимальной. Необходимо учитывать, что растение нормально развивается только тогда, когда существует диапазон между недостатком и избытком любого из факторов: тепло, свет, вода, минеральное питание…

В этом абсолютно уверена агрохимик, почвовед, эколог, доктор сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией новых форм удобрений и мелиорантов РУП «Институт почвоведения и агрохимии», профессор Галина Пироговская, у которой не один десяток различных патентов на изобретение.

— Галина Владимировна, давайте начнем с привычного — с погоды.

— Да, она существенно влияет на урожайность. Взять хотя бы температуру воздуха. При оценке климатических факторов это один из важнейших показателей.

За последние 40 лет температура воздуха в Беларуси повысилась как в целом за год, так и по сезонам. По данным, полученным на лизиметрической станции РУП «Институт почвоведения и агрохимии», за период с 1981 по 2015 год в центральной части Беларуси средняя температура в целом за год увеличилась на 0,8 градуса и составила 6,6 градуса, в то время как в 1961—1990 годах она была 5,8. Так, весной сейчас стало теплее на 0,4 градуса, летом — на 0,8, осенью — на 0,5, а зимой и вовсе на 1,9 градуса. В юго-восточной части республики аналогичные закономерности: среднегодовая температура воздуха за 1981—2015 годы составила 7,3 градуса.

Увеличилась в период вегетации растений и сумма активных температур, когда воздух прогревается выше плюс 5—10 градусов. Так, к примеру, если в 1984-м минимальная САТ за май — сентябрь была 1883,8 градуса, то в 2010-м максимальная уже 2710,1 градуса. У нас мягкая и влажная зима, теплое (и даже жаркое) лето, сырая осень. Это очень серьезный температурный сдвиг.

— Дожди — благо или все же зло для урожая?

— И дождь, и его отсутствие чревато печальными последствиями. Сегодня в центральных и северо-восточных районах Беларуси в среднем за год выпадает 600—700 мм, на юге и юго-западе 550—600 мм атмосферных осадков.

При этом их количество не всегда одинаково: в засушливые годы за вегетационный период может быть меньше 300 мм, а во влажные — более 500 мм. Именно на период с мая по сентябрь приходится от 34,1 до 75,4 процента годовых осадков. Ливни же, когда сразу выпадает больше 100 мм осадков, чаще всего наблюдаются в июле.

При возделывании сельскохозяйственных культур очень важно оценивать бездождные периоды, когда в течение 10 дней подряд за сутки выпадает меньше 1 мм осадков. Неэффективным считается и дождик, когда выпадает менее 5 мм. Доказано, что независимо от первоначальных запасов влаги в почве уже после 10 дней без дождя или с незначительными (до 5 мм) осадками растения угнетаются, задерживаются их рост и развитие, что, конечно же, приводит к недобору урожая. И такие опасные периоды засухи с апреля по сентябрь наблюдаются ежегодно.

Так, за последние 40 лет в центральной части Беларуси в среднем случалось 4,9 бездождного периода с апреля по сентябрь. Если сделать разбивку по десятилетиям, то картина следующая: 1981—1990 гг. — 4,2; 1991—2000 гг. — 5,0; 2001—2010 гг. — 4,6; 2011—2020 гг. — 5,7 периода. Не редкость уже и периоды, когда нет дождя или он совсем незначительный в течение 30 дней и более. За последнее десятилетие такое случалось пять раз. В некоторые годы суммарная продолжительность бездождья бывает более 90—100 дней, то есть примерно 50—57 процентов от продолжительности всего вегетационного периода. В среднем же засуха держится 15—20 дней.

— Если говорить о питании растений, то для большинства из нас NPK — главный минеральный комплекс: N — азот, P — фосфор, K — калий.

— Да, все так. Эти (да и многие другие) элементы очень важны для роста и развития растений. Но в последние годы прослеживается их несбалансированное внесение. Питательные вещества, взятые растениями из почвы, обязательно должны быть в нее возвращены обратно — будь то удобрениями или посевом бобовых культур.

Азот идет на постройку растительных белков, хлорофилла и витаминов, стимулирует развитие новых листьев и стеблей, а также защищает ткани от патогенных микроорганизмов. Из почвы растения потребляют азот главным образом в виде аммиака и азотнокислых солей, которые благодаря бактериям и грибкам образуются при разложении органических остатков.

Фосфор — универсальный источник энергии. Необходим он и для правильного формирования корневой системы: повышается засухоустойчивость растений. Цветение и плодоношение тоже не обходятся без его участия. Оптимально сбалансированное питание по фосфору повышает сопротивляемость растений к заболеваниям. Но при защелачивании почвы он переходит в нерастворимое состояние и не усваивается растениями.

Калий обеспечивает азотный обмен, предотвращая накопление в клетках растений аммиака. Также он поддерживает необходимый водный режим, повышая тем самым общую засухо- и морозостойкость, устойчивость к болезням, а также лежкость и спелость плодов.

Поверьте, даже самая плодородная почва не позволит получить солидный урожай, если не уделять должного внимания удобрениям. И вносить их лучше всего вместе с микроэлементами и регуляторами роста. Это существенно снизит химическую нагрузку на землю.

— Какие из удобрений самые эффективные? Давайте выделим топ-3.

— Пальма первенства, конечно же, у органических. Навоз, помет и компост используются с незапамятных времен и по-прежнему остаются незаменимыми.

Затем идут органоминеральные удобрения, включающие комплекс элементов питания и регуляторов роста гуминовой природы, ускоряющих рост и развитие культур.

На третьей позиции минеральные удобрения, в том числе комплексные. Как с добавками микроэлементов и регуляторами роста, так и без них. Несомненный плюс такой «минералки», что вносить ее можно всего раз в год.

Но с удобрениями (причем любыми) надо быть поаккуратнее: высокие дозы под запретом. Слишком большое количество питательных веществ урожай не утроит, а вред растениям (а затем и нам) из-за ухудшения качества продукции нанести может. Всего должно быть в меру.

— Почему возникает дефицит микроэлементов?

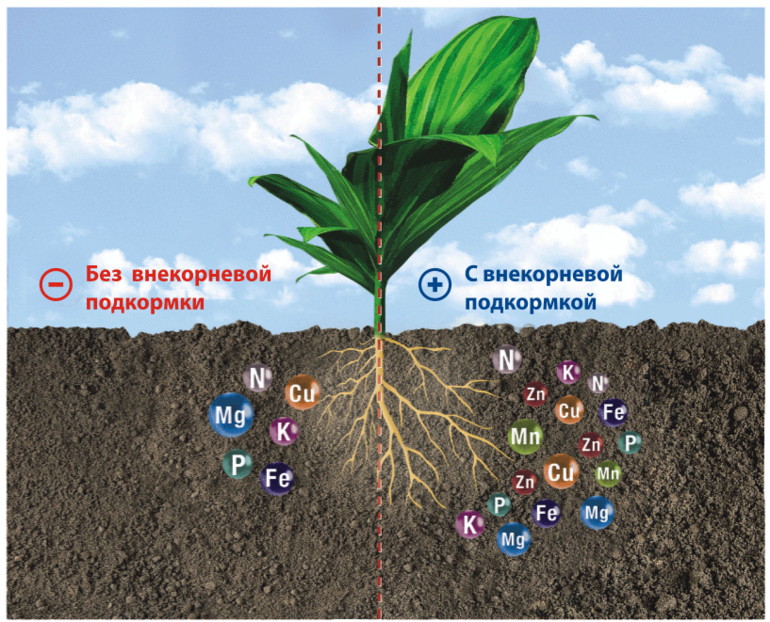

— Причин этому очень много. В первую очередь это несбалансированное питание, резко снижающее содержание тех или иных элементов питания. Это могут быть как низкие дозы органических удобрений, так и чрезмерно высокие минеральных. Дисбаланс макро- и микроэлементов сказывается на эффективном их усвоении растениями. Заметно снижается подвижность микроэлементов и при известковании.

При разработке новых удобрений мы обязательно учитываем и потребности растений в элементах питания, и содержание их в самой почве. У каждой культуры — свое меню, свой обязательный набор макро- и микроэлементов. И если их нет, то впору говорить о нарушении плодородия почвы.

Удобрения, прошедшие агрохимические испытания, включены в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь. Обратите внимание на таблицу.

Кукуруза, например, очень отзывчива на внесение цинка, зерновые — на медь и марганец, рапс и все крестоцветные культуры — на серу, бор, картофель — на бор, серу и медь.

Но одними удобрениями без соблюдения всех агротехнических приемов битву за урожай не выиграть, особенно в интенсивном земледелии.

— Зачем растениям сера?

— В Беларуси более 90 процентов почв с низким и средним содержанием серы. Ее вымывается больше, чем поступает с атмосферными осадками. Серосодержащие (как твердые, так и жидкие) удобрения на дерново-подзолистых почвах при возделывании различных культур (в том числе и картофеля) значительно влияют не только на урожайность, но и на качество продукции.

Особенно требовательны к сере культуры семейства крестоцветных, а также гречиха, озимая и яровая пшеница.

— Комплексные минеральные удобрения — новое направление в агрохимии?

— Да, причем соответствующее самым передовым мировым тенденциям и широко используемое в агротехнологиях ведущих европейских государств. Это удобрения третьего поколения со сбалансированным соотношением элементов питания (в том числе азота, фосфора и калия) с учетом их содержания в почве. В их составе могут быть как мезоэлементы (сера, натрий, магний), так и микроэлементы (медь, марганец, бор, цинк, молибден и другие), а также биологически активные соединения.

Всего нами получено 67 международных патентов. В списке умных также удобрения контролируемого и пролонгированного действия (то есть медленнодействующие), содержащие природного или микробиологического происхождения регуляторы роста растений, а также кремний. Удобрения могут быть в форме гранул, супергранул, таблеток, брикетов, палочек и так далее.

Комплексные удобрения (а их у нас уже 84) разрабатывались как для основного внесения под отдельные культуры с учетом уровня плодородия, так и для некорневых подкормок.

Их агрохимическая эффективность изучалась на почвах разного гранулометрического состава, в том числе на загрязненных радионуклидами. Исследовалось и превращение азота пролонгированного срока действия по всей цепочке «почва — удобрение — вода — растение».

В каждой грануле содержится необходимый для конкретной культуры сбалансированный набор элементов питания.

При этом технология их производства становится все сложнее, а способ применения, наоборот, упрощается. По своей эффективности комплексные минеральные удобрения ничуть не уступают зарубежным аналогам, а по некоторым позициям даже превосходят их.

— В чем преимущества умных удобрений?

— Результаты агрохимических испытаний показали, что их использование увеличивает урожайность, улучшает качество продукции, восстанавливает плодородие почв, а также повышает продуктивность севооборотов, особенно на легких почвах.

Так, эффективность «Сульфата аммония» пролонгированного действия с замедленным высвобождением азота, внесенного вместе с регулятором роста растений «Гидрогум», намного выше на пропашных культурах (картофеле, сахарной свекле, кормовых корнеплодах), однолетних и многолетних травах. Прибавка от его применения на яровых зерновых составила 2—2,5 ц/га, на картофеле — 23—29 ц/ га, на однолетних травах — 24—30 ц/га.

Использование долго действующих капсулированных удобрений позволяет значительно снизить потери не только азота (на 21—35 процентов), но и калия, кальция, магния и даже водорастворимого гумуса. При этом уменьшить накопление вредных веществ (нитратного азота, хлоридов и сульфатов) и тем самым ограничить загрязнение водных (в том числе и питьевых) источников.

— Что в перспективе?

— Уже разрабатываются умные капсулированные удобрения пролонгированного и четко контролируемого действия 4-го поколения. Интерес к ним неизменно растет. В них в качестве сырьевых добавок применяют биологически разлагаемые полимеры, регуляторы роста растений природного происхождения, ингибиторы нитрификации и многое другое. Такие удобрения существенно снижают экологическую нагрузку на окружающую среду, защищая и нашу природу, и наше здоровье.

Источник

Минеральное питание растений — роль удобрений и химических элементов

Ученые в свое время изучили золу из-под растительности и нашли в образовавшейся массе большое количество очень редких химических компонентов. Этот факт доказывает, что отдельно взятые вещества нужны зеленым насаждениям и накапливаются в них.

Важные элементы

Существует перечень веществ, которые являются жизненно необходимыми, и они обязательно присутствуют в растениях. К ним относятся кальций, калий, железо, магний, фосфор, сера. Для разных представителей флоры такие элементы обозначены индивидуальными пропорциями. С помощью корневой системы из грунта осуществляется забор воды вместе с растворенными в ней минеральными солями. Подобный процесс называется почвенным питанием растений. По схеме на уроках биологии можно увидеть, что каждому химическому веществу отведена отдельная роль:

- Компоненты на основе азота обеспечивают нормальный и своевременный рост.

- Недостаток азота затормаживает развитие растений, способствует появлению пожелтевших и мелких листьев.

- Благодаря калию происходит отток от листков к корневой системе органических веществ. Элемент обеспечивает защиту от токсинов и всевозможных солей. В большом объеме скапливается в клубнях, семенах и молодых органах в процессе жизни растения.

- В случае нехватки калия замедляется растяжение и деление клеток, кончик корня может погибнуть. Посветлевшие листья покрываются дырами, края их желтеют.

- Фосфор, который поступает в растения, представлен фосфатами или солями на основе фосфорной кислоты. Он необходим для быстрого созревания плодов. При недостатке замедляется обмен веществ, отмирают отдельные участки листков.

- Сера поступает в растения в виде солей серной кислоты, она присутствует в эфирных маслах и белках. Явными признаками ее дефицита выступает желтизна молодых побегов.

- Немаловажное значение магния заключается в его присутствии в хлорофилле. Это фотосинтезирующий пигмент, придающий хлоропластам зеленый оттенок. Недостаток элемента сопровождается осветлением листьев, на которых прожилки становятся неестественно темными.

- Железо необходимо для дыхания растений. Его наличие в малом количестве ведет к пожелтению и побелению листьев.

Список необходимых для нормального развития веществ можно дополнить йодом, фтором, марганцем, кобальтом, цинком. Они стимулируют правильный рост растений. Процессы жизнедеятельности нарушаются или приостанавливаются в случае отсутствия хотя бы одного из этих компонентов.

Принцип поглощения полезных веществ

Если рассматривать водоросли, то они способны усваивать необходимые элементы всей поверхностью. В отличие от них высшие растения питаются нужными веществами через корневую систему. При этом зона всасывания по длине варьируется от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. На поверхности присутствует покровная ткань в виде кожицы, оснащенной тонкими волосками.

Именно через такие отростки осуществляется минеральное питание растений. Значение воды в этом процессе не менее важно. Численность волосков велика, благодаря чему повышается всасываемость корневой поверхности. Подобную функцию выполняют листья при воздушном питании представителей флоры.

Следует рассказать, в чем заключается особенность волосков. Они покрываются слизью, способны тесно контактировать с твердыми частицами грунта и без труда проникать между ними. С помощью вязкого вещества быстро растворяются минеральные элементы, после чего поглощаются корневищем.

Волоски на нижней подземной части растения проникают вглубь почвы, максимально плотно соприкасаясь с ее частицами и впитывая влагу, насыщенную минеральными полезными веществами. Далее от корневого отростка жидкость проникает в соседние клетки и сосуды, от которых под определенным давлением поступает в верхние органы.

Существует корневое давление, оно представлено силой, с которой осуществляется одностороннее перемещение воды по направлению к побегам. При высоком показателе такого значения жидкость поднимается выше. За корневым давлением можно проследить на практике. Стебель срезается на высоте примерно 10 см, на оставшийся отрезок надевается плотно прилегающая трубка из резины, заведенная в стеклянную емкость. Подробнее такой процесс уместно описать в реферате или докладе к уроку биологии.

После полива горшочной почвы теплая вода через срез поступает в трубку и емкость. Если используется слишком холодная жидкость, отдача сока будет в меньшем количестве. Из этого следует, что поглощение влаги из почвы корневой системой зависит от температурного значения поступающей воды. Подобный процесс легко пронаблюдать в природных условиях. Пасока или сок выделяется при разрезании древесины, корней или стебля у живого растения.

В весеннее время, когда на деревьях еще не появились листья, в стволах начинается активное сокодвижение. Из обломанной ветки или нарушенного ствола выделяется пасока. Она отличается сладковатым приятным вкусом, содержит витамины, сахара, питательные вещества в растворенном виде. Такая жидкость обеспечивает нормальный весенний рост, набухание и развертывание почек.

Например, всем известно о пользе березового сока, который заготавливается в промышленных масштабах в лесных зонах, отведенных под вырубку.

Управление впитыванием

Растение нормально развивается и функционирует, когда корневая система имеет возможность из окружающей среды потреблять нужные питательные элементы. Большое значение имеет состояние почвы — верхнего пласта земли. Этот слой отвечает за:

- обеспечение растений водой и полезными компонентами;

- плодородие;

- создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности.

Такие факторы влияют на урожайность культур, возделываемых человеком. В естественных условиях необходимые вещества в почву поступают из перегнивших растений и животных, опавшей листвы. С сельскохозяйственными насаждениями дела обстоят иначе.

Они в процессе роста из почвы поглощают необходимые питательные элементы, после чего собираются в виде урожая. Назад в землю полезные вещества не возвращаются.Так почва подвергается неминуемому истощению.

С целью восполнения нужных компонентов с/х угодья обрабатываются специальными удобрениями, разделенными на 2 группы.

Органические вещества представлены следующими составами:

- птичий помет или навоз, образующийся в процессе жизнедеятельности различных животных;

- торф или перегной — это отмершие частички растительного или животного происхождения.

Если рассматривать навоз, его не рекомендуется вносить в почву в свежем виде. Он отличен по составу, в нем могут присутствовать непереработанные растительные семена, болезнетворные микробы, гельминты. В отстоявшемся виде навоз является доступным и полезным веществом для удобрения почвы разных типов.

Не менее эффективным органическим удобрением выступает птичий помет. Практика показывает, что самый насыщенный химический состав представлен голубиными и куриными отходами жизнедеятельности. При смешивании всевозможных веществ органического происхождения получается компост. Он используется на приусадебных участках, в сельском хозяйстве.

Минеральные удобрения создаются человеком и не вырабатываются в природных условиях. Они бывают калийными, фосфорными, азотными. На практике часто задействуются микроудобрения, изготовленные на основе меди, бора, кобальта, цинка. Такие составы удобны в применении, но следует понимать, что ни одно химическое соединение по эффективности не сравнится с природными компонентами.

Удобрения помещаются в почву в разные периоды года, все зависит от потребностей растения в определенное время, а также от его вида. Навоз вводится в землю при осенних работах, когда до высадки семян еще далеко. Минеральные составы вносятся одновременно с посевным материалом или непосредственно перед его закладкой. Они необходимы во время роста растений и представлены эффективными подкормками.

Для каждого периода роста и развития предназначено определенное минеральное питание растений, в 6 классе эта тема изучается более подробно, подготавливаются соответствующие конспекты. Важно придерживаться дозирования веществ, их избыток негативно скажется на результате.

Полученная таким способом продукция может нести угрозу для человека. Правильное использование удобрений даст возможность собрать достойный урожай.

Источник