Производство зерна в России 2020: структура посевных площадей и урожайность

Основа растениеводческой отрасли в РФ – производство зерновых и зернобобовых культур, посевная площадь которых в 2020 году увеличилась на 1 321 тыс. га по сравнению с 2019. Кроме того, по прогнозам ведомств, планируется рост валового сбора к концу уборочной сессии с урожайностью до 30 центнеров с гектара

В исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представлена общая характеристика рынка зерна в РФ по итогам 2020 года.

Основой растениеводческой отрасли АПК России является производство зерновых и зернобобовых культур, удельный вес которых в структуре посевных площадей составляет почти 60%.

В 2020 году общий объем посевных площадей под растениеводческие культуры уменьшился на 250 тыс. га 0,3% по сравнению с предыдущим годом. В структуре всех посевных площадей России зерновые и зернобобовые культуры в 2020 году увеличились на 1 321 тыс. га по сравнению с 2019 годом (табл.1).

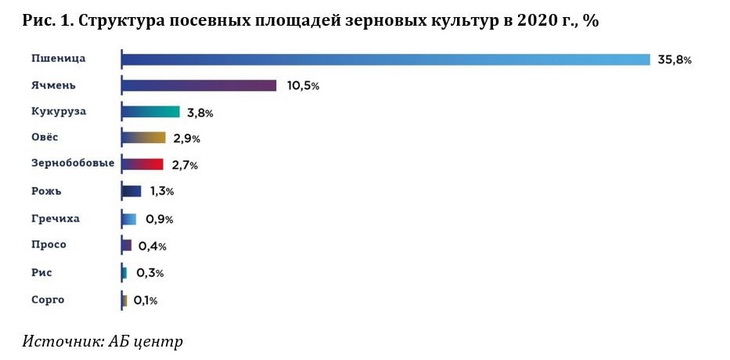

В 2020 году в структуре посевных площадей РФ зерновые и зернобобовые культуры заняли самый большой объем – 58,8% от совокупности всей посевной площади под растениеводческие культуры, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году (56,9%) (рис. 1).

Вот уже 20 лет лидером среди всех зерновых культур в структуре посевных площадей России является озимая и яровая пшеница, которая в 2020 году заняла 35,8% всей площади под зерновые. Также существенный объем занимают ячмень с долей посевной площади в 10,5%, кукуруза – 3,8% и овес – 2,9%.

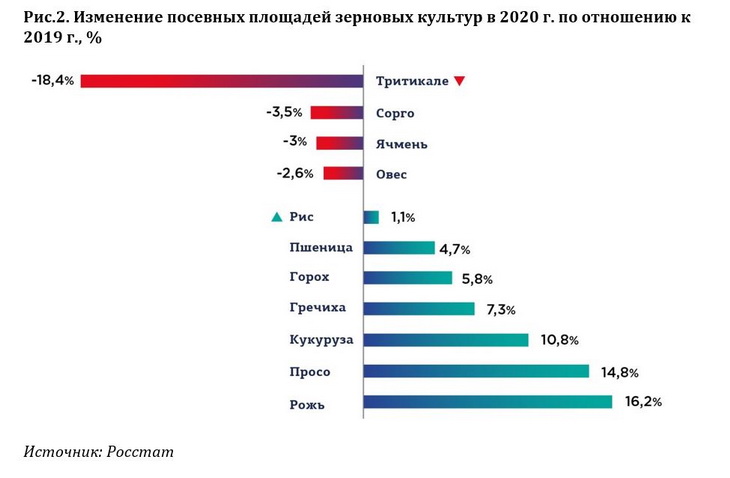

В 2019 – 2020 гг. наблюдается прирост площади посевных площадей не только под пшеницу, но и под рожь, просо, кукурузу и др. В 2020 году в большей степени были расширены посевные площади под рожь, которые увеличились на 127 тыс. га (16,2%), а также под просо – на 58 тыс. га (14,8%) и кукурузу – на 279 тыс. га (10,8%) (рис.2).

Несмотря на расширения посевных площадей некоторых зерновых культур в 2020 году, наблюдается также их сокращение в отношении, в первую очередь, тритикале – на 26 тыс. га (18,4%). Уменьшение посевных площадей коснулось также сорго – 3 тыс. га (-3,5%), ячменя – 261 тыс. га (-3%) и овса – 65 тыс. га (-2,6%).

Ведущим регионом по посеву пшеницы в 2020 году стала Ростовская область, где посевные площади под данную зерновую культуру составили порядка 2,87 млн га, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году.

Второе место занимает Ставрополье, регион засеял пшеницей более 2 млн га, что на 3,9% больше прошлогоднего показателя.

В тройку лидеров входит также Алтайский край, засеявший 1,7 млн га с сокращением посевных площадей под пшеницу на 8,4% по отношению к прошлому году.

В Оренбургской области под пшеницу отведено 1,68 млн га, что выше прошлогоднего показателя на 2,3%. Замыкает ТОП-5 регионов-лидеров по посеву пшеницы Краснодарский край, где было засеяно порядка 1,63 млн га, что на 5,1% выше прошлогоднего показателя.

В целом, посевные площади под пшеницу в 2020 году превышают прошлогодний показатель на 1,3 млн га, составив 29,4 млн га. Данный показатель является рекордным с начала 2000 года.

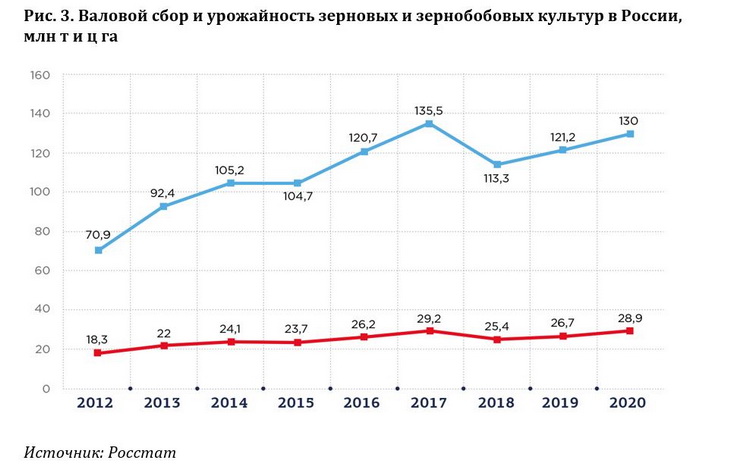

На октябрь 2020 года урожай в России был собран c 95% всей посевной площади. По расчетам различных ведомств, планируется рост валового сбора зерновых культур к концу уборочной сессии от 128 до 132 млн т с урожайностью 30 центнеров на один гектар (рис. 3).

В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом увеличился на 7,9 млн т (7%), составив в целом по России 121,2 млн т при урожайности почти в 26,7 ц га.

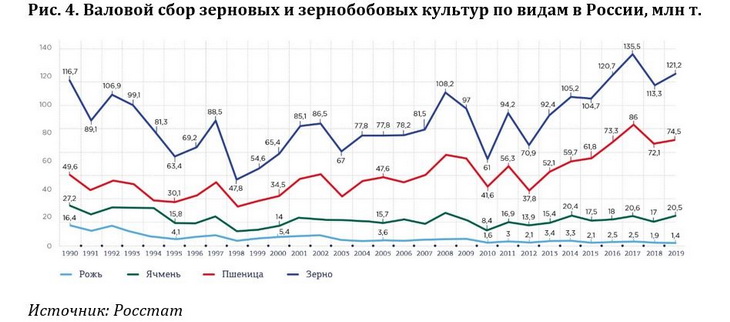

Самую большую долю в структуре валового сбора зерновых занимает пшеница – 74,5 млн т в 2019 году, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Уже на 20 октября 2020 года при общем валовом сборе зерновых в 130 млн т пшеницы произведено 87,5 млн т с урожайностью 30,3 ц га. (рис.4).

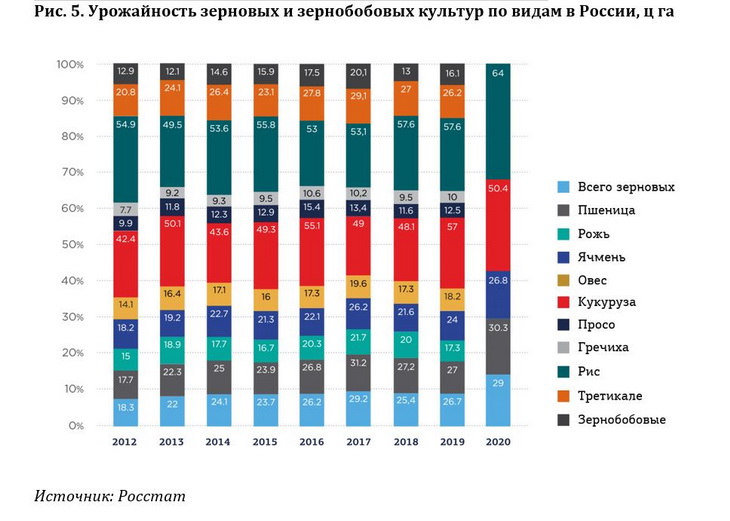

Все показатели производства пшеницы приблизились к рекордным 2017 года, когда ее валовой сбор составил 86 млн т. Как было отмечено выше, объем посевных площадей, в том числе под пшеницу, увеличивается третий год подряд в среднем на 3,3%, что и обеспечивает высокий рост производства и урожайности (рис. 5).

По оперативным данным АПК, осенью 2020 года наблюдался рост урожайности по стратегически важным категориям зерновых и зернобобовых культур, в частности, пшеницы и ячменя, которые вместе с кукурузой составляют основную долю экспорта. Кроме роста показателей производства и урожайности пшеницы отмечено повышение урожайности ячменя на 2,8 ц га и риса на 6,4 ц га, по сравнению с прошлым годом.

В отношении кукурузы наблюдается снижение урожайности на 6,6 ц га. При увеличении в 2020 году посевной площади под кукурузу почти на 11% происходит снижение ее производства, которое обусловлено засухой в летний период на юге страны. Прогнозируется валовой сбор кукурузы порядка 13,5 млн т, что почти на 782 млн т меньше предыдущего года.

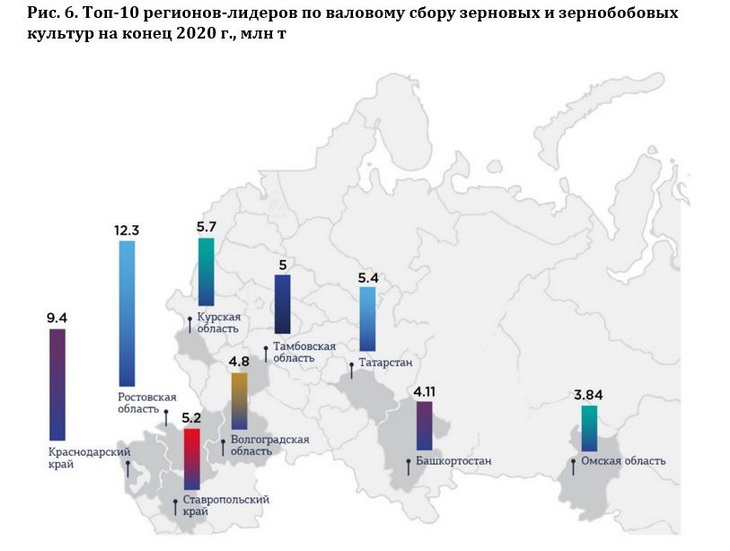

По данным на 20 октября 2020 года лидером по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур уже третий год подряд остается Ростовская область, собравшая 12,3 млн т зерна. Вторым регионом по производству зерновых стал Краснодарский край, регион собрал урожай на 9,4 млн т. Далее идет Воронежская область, которая заметно отстает от первых двух лидеров, собравшая 6,2 млн т зерновых (рис. 6).

На октябрь 2020 года ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обследовано 40,2 млн т зерновых культур (пшеницы мягкой и твердой, ячменя, в т.ч. пивоваренного, ржи и кукурузы) (рис.6).

Пшеница мягкая обследована в 49 регионах Российской Федерации в объеме 32,3 млн т -38,0% от валового сбора регионов обследования (далее – валового сбора), составившего 84,9 млн т.

По результатам обследования 1-го класса выявлено — 0,002% (2019 г. — 0,003%), 2-го – 0,2% от общего объема обследований (2019 г. — 0,02%). Доля 3-го класса сохранилась на уровне 32,3%, что соответствует показателю прошлого года (2019 г. — 32,9%). 4-й класс продолжил расти до 38,9% (2019 г. — 46,0%). Доля 5-го класса уменьшилась до 28,5%, но значительно превышает прошлогодний показатель (2019 г. — 20,7%).

К середине октября 2020 г. доля пшеницы 1-4 классов увеличилась до 71,4%, при этом оставшись ниже значения 2019 г. (2019 г. — 78,9%).

В Южном ФО на дату мониторинга доля пшеницы 1-4 классов выросла до 90,7%, что соответствует уровню 2019 г. В Приволжском ФО доля такого зерна выросла до 48,6%, однако уступает значению 2019 г. В Центральном ФО доля пшеницы 1-4 классов сохранила положительный тренд и составила 64,0%. В Сибирском ФО доля пшеницы указанных классов сократилась до 84,9%, при этом показатель выше уровня прошлого года.

Ячмень обследован в объеме 4,7 млн т в 37 регионах в доле 27,9% от валового сбора в 17,0 млн т. Доля ячменя 1-го класса за отчетную неделю продолжила расти до 26,1%, что соответствует прошлогоднему значению, доля 2-го класса сократилась до 73,9%.

В Южном ФО на дату мониторинга доля ячменя 1 класса снизилась до 16,2%, при этом показатель выше 2019 г. В Центральном ФО доля такого ячменя, напротив, увеличилась до 27,5%, однако осталась ниже прошлогоднего показателя. В Сибирском ФО доля ячменя 1 класса выросла до 38,4%, значительно превысив уровень 2019 г.

Ячмень пивоваренный обследован в объеме 1,1 млн т в 8 регионах в доле 43,1% от валового сбора в 2,6 млн т. На дату отчета доля ячменя пригодного для пивоварения увеличилась до 65,9%, что несколько ниже прошлогоднего значения.

Рожь обследована в объеме 821 тыс. т в 28 регионах в доле 42,2% от валового сбора в 1,9 млн т. На дату отчета доля ржи 1-3 классов снизалась до 89,2%, при этом оказавшись выше уровня 2019 г.

В Приволжском ФО доля ржи 1-3 классов сохранилась на уровне 85,8% и превышает прошлогодний показатель.

Кукуруза обследована в объеме 1,2 млн т в доле 20,4% от валового сбора в 5,8 млн т в 11-ти регионах страны. На дату отчета доля кукурузы для переработки в крупу и муку сократилась до 18,6%, что ниже показателя 2019 г., кормовая продолжала расти до 75,3%, при этом показатель превысил прошлогоднее значение. К середине октября 2020 г. доля кукурузы для крахмалопаточной промышленности сократилась до 1,9%.

Источник

Почему все считают урожайность с гектара? Нужно считать вложение денег на гектар для получения урожая.

Доброго времени суток уважаемые гости и подписчики канала » Аграрий «.

Когда начинается, осень многие СМИ трезвонят громкими заголовками:»В таком то хозяйстве собрали рекордный урожай с поля. «. Всем мы с вами привыкли оценивать конечный результат, абсолютно в любой работе человека.

Для начала хочу сделать небольшой пример.

Можно вложить в 1 гектар 10 000 рублей и получить 29 ц/га. А можно вложить в поле 30 000 рублей и получить 40 ц/га.

Нужна ли погоня за увеличением урожайности?

Во втором варианте нет рационального использования средств. Если мы говорим о массовом производстве, то космические вложения приведут к краху.

Яркий пример, каждый из фермеров, в том числе и я осенью, перед установлением снежного покрова делаю анализ содержания минеральных веществ в почве. Как правило, итоги анализа следующие:» Чтобы получить среднюю урожайность в 25 ц/га не требуется внесение минеральных удобрений «.

Удобрения сейчас стоят бешенных денег, поэтому вкладывать 1 рубль, чтобы получить 0,5 рублей. Логики нет.

Многие фермеры начинают погоню за урожаем забывая экономику. После пары тройки лет мы видим картинку ниже

Опытные участки.

Недавно читал одну из статей о будущем в сельском хозяйстве. Попытаюсь сейчас её пересказать.

Суть заключается в том, что в будущем мы перейдем от такого массового земледелия. Для возделывания например такой культуры как пшеница, будет возведена своего рода теплица, где будут созданы подходящие микроклиматические условия (температура, влажность и так далее), будет завезена определенная почта со всем необходимым из макро- и микроэлементов, будет настроен полив растения, будут отсутствовать вредители и болезни.

А самое главное пшеница будет расти в 3 яруса.

В связи с этим урожайность возможно будет получить с 1 га более 50 тонн.

Самый главный вопрос, в статье к сожалению не озвучили сколько это будет стоить. Хотя можно самим посчитать, сколько обходится теплица.

Мой главный посыл данной темы: Не ведитесь на безумное увеличение урожайности. Иногда выгоднее получить 10 ц/га, чем 40 ц/га с максимальным количеством вложении. При условии, что сельское хозяйство остаётся рискованным делом.

Источник

Нормы сбора кукурузы с одного гектара — не предел. Я всегда собираю больше — раскрываю свои секреты

Сегодня поговорим о кукурузе, а точнее о ее урожайности с гектара посадок. Какой урожай можно собрать и от чего зависит эта величина, можно ли как-то на нее повлиять?

Какой урожай можно собрать и от чего он зависит

При хороших условиях с одного гектара можно собрать до 70 центнеров спелой кукурузы. Все зависит от климатических условий конкретного региона.

На урожайность влияет ряд важных моментов, среди которых:

- Дополнительное орошение посадок. Если культура будет питаться исключительно дождевой влагой или подземными водами, это значительно снизит показатели урожайности.

- Наличие сорных растений действует аналогично.

- Соблюдение правил севооборота. Благоприятными предшественниками кукурузы считаются озимые сорта пшеницы, бобовые культуры, картофель и лен. Нежелательно высаживать кукурузу после сорго и подсолнечника.

- Характеристики местности. Лучше всего кукуруза растет в степной зоне юга.

- Конкретный сорт.

Какие сорта дают лучший урожай

На территории нашей страны целесообразно отдавать предпочтение скороспелым видам и гибридам. Такие культуры успевают полностью созреть до прихода отрицательных температур. Еще одной позитивной особенностью этих видов считаются более высокие показатели урожайности по сравнению с поздними.

Гибридные виды проще адаптируются к условиям среды и менее капризны в уходе.

Среди самых востребованных сортов и гибридов выбирают: Коллективный 160, Корсар 315, Спирит, Лакомка 121.

Как повысить урожайность кукурузы

Кукуруза относится к культурам, которые требуют тщательного соблюдения условий агротехники. Чтобы получить богатый урожай, важно придерживаться следующих правил:

- Анализировать погодные условия с запасом минимум на три месяца вперед, чтобы в момент появления ростков или в начале цветения не было отрицательных температур или затяжных дождей.

- Подбирать сорта, подходящие для выращивания в климатических условиях вашего региона.

- Тщательно подготовить грунт, очистив его от сорных трав и растительных остатков.

- Обогатить грунт органикой и комплексными минеральными составами. Лучшей органической подкормкой считается рабочий раствор на основе навоза. Для внесения в грунт его необходимо разводить в воде в пропорции 1:5. В качестве самых эффективных минеральных подкормок лидирующие позиции занимают калиевая селитра и суперфосфат. Все составы необходимо вносить в грунт до момента посадки материала.

- Перед посадкой почву от сорных культур можно обработать растворами на основе гербицидов. Чаще всего применяют препараты «Прима» или «Дисулам». Если необходимо избавиться от злаковых сорняков, хороший эффект демонстрируют Честер или Муссон.

Чтобы урожай порадовал своим обилием, важно поэтапно выполнять все перечисленные пункты. Кроме того, важно правильно подбирать время посадки. Желательно, чтобы в течение следующего месяца гарантированно установилась теплая и ясная погода.

Источник

Урожайность сельскохозяйственных культур

Органическая масса растений образуется за счет усвоения им энергии солнечных лучей и питательных веществ из воздуха и почвы. При выращивании урожая все основные мероприятия растениеводства направлены на облегчение, ускорение процесса образования органической массы. Кроме того, растение надо защищать от заболеваний, сорняков, вредных насекомых и микроорганизмов, от грызунов. В области животноводства все усилия направлены на повышение выхода животноводческой продукции по отношению к затрачиваемым кормам, а также на борьбу с болезнями и паразитами животных.

Урожайность любого культурного растения зависит прежде всего от системы земледелия, т. е. правильного чередования культур, и от структуры посевных площадей (соотношение площадей посева разных культур) и структуры посева каждой отдельной культуры (количество отдельных растений на единице площади и их взаиморасположение). Структура посевов должна обеспечивать максимальное использование растениями солнечной энергии, приходящейся на площадь посева. Не менее важны для повышения урожайности качество семенного материала, правильные методы обработки земли, водный режим почвы, применение удобрений, борьба с вредителями и болезнями растений и сорняками и т. д. Влияние качества семенного материала можно иллюстрировать следующими данными. При замене старого сорта озимой пшеницы «Новоукраинка 84» новым сортом «Безостая 1» урожай зерна при прочих равных условиях повысился с 26 до 42—46 ц/га. Если бы все колхозы и совхозы СССР перешли на посев зерновых культур высококачественными семенами лучших и гибридных сортов, то это дало бы дополнительно более 16 млн т хлеба (Из доклада министра сельского хозяйства СССР на февральском Пленуме ЦК КПСС (1964)). Американский фермер Гарет, посетивший Советский Союз, сообщил, что в США в результате перехода на посев кукурузы гибридными семенами урожайность зерна кукурузы поднялась с 16 до 24 ц/га («Правда», № 44, 13.11. 1964). В качестве интересного примера можно привести также новый сорт подсолнечника, выведенный академиком В. С. Пустовойтом. Масленичность семян культивировавшихся ранее сортов подсолнечника не превышала 28—30%; содержание масла в семенах нового сорта достигло 40,4%. В 1961 г. только за счет этого было получено дополнительно 480 тыс. т подсолнечного масла. Чтобы получить такое количество масла из семян старых сортов, надо было бы увеличить площадь посева подсолнечника на 2 млн га.

Важная роль орошения в повышении урожайности при недостаточном естественном увлажнении почвы видна из табл. 6, где приведены данные о величине урожая ряда культур в степных и засушливых районах Украины.

По данным опытной мелиоративной Энгельсской станции (Саратовская область), урожайность трех сортов пшеницы (Лютесценс-230, Безостая-1 и Миро-новская-808) на орошаемых площадях повысилась в среднем с 16 до 40 ц/га.

В Индии в результате применения искусственного орошения урожай различных культур повышается в

Зеленая масса кукурузы

Картофель летней посадки

1,6—2 раза, а иногда в 6 раз. При периодическом поливе урожай отдельных культур можно снимать 3—4 раза в год.

Для мирового сельского хозяйства характерно большое различие уровня урожайности одних и тех же культур по отдельным странам (табл. 7). Столь резкие колебания уровня урожайности не могут быть объяснены только различием в климате или качестве почв отдельных стран. В значительной степени они зависят также от техники земледелия и степени механизации сельскохозяйственных работ.

Прежде чем рассматривать отдельные факторы интенсификации сельского хозяйства, определим ориентировочно, сколько человек можно обеспечить полноценным питанием, используя урожай сельскохозяйственных культур с 1 га. Все данные, необходимые для такого подсчета, приведены в табл. 8. Урожайность пшеницы, ячменя, гороха, сахарной свеклы и картофеля принята равной средней максимальной урожайности, имевшей место в передовых по этим культурам странах в 1963— 1964 гг. При определении урожайности подсолнечника, люцерны, овощей, фруктов и ягод мы взяли средние хорошие показатели из практики многих стран. Структура посева, т. е. распределение обрабатываемой площади между отдельными культурами, может быть весьма различной. Мы приняли указанную в табл. 8 как одну из

* Statist. Agricul. production 1963—1964. FAO Rome, 1965.

наиболее эффективных. Калорийность 1 кг зерна принята равной 3500 ккал. Среднее количество соломы на 1 кг зерна пшеницы обычно составляет 2 кг, на 1 кг ячменя— 1,4 кг, гороха — 1,5 кг. Калорийность 1 кг соломы по отношению к калорийности 1 кг зерна для пшеницы равна 0,21%, для ячменя — 0,36%, для гороха 0,23%. Исходя из всех этих данных, с 1 га посевной площади можно получить 25,6 млн ккал, которые могут быть использованы человеком с пищей и домашними животными с кормами. Если годовая пищевая норма человека составляет 3,32 млн ккал, — значит, урожаем с 1 га можно прокормить семь человек.

Данные для расчета калорийности ‘урожая с 1 га

Площадь посева, га

Усваиваемая энергия, млн/ккал

на 1 кг основной продукции

на площадь посева

Таким образом, если урожайность всех культур будет поднята до уровня урожайности в передовых по каждой культуре странах, то с обрабатываемой сейчас во всем мире площади (1,46 млрд га) можно получать столько продовольственных продуктов, что их хватит для 10 млрд человек, а с потенциально возможной посевной площади (9,33 млрд га) —для 65,3 млрд человек.

Чтобы достичь такого уровня урожайности, не требуется каких-либо новых изобретений. Нужно только, чтобы техника земледелия передовых стран была освоена и внедрена во всем мире, чтобы все посевы Земли были обеспечены удобрениями и водой.

Это подтверждается, в частности, сельскохозяйственной практикой Советского Союза и других стран. В СССР средняя урожайность зерновых и других продовольственных культур значительно ниже урожайности в передовых по отдельным культурам странах. Но очень часто на самых различных почвах, на сотнях и тысячах гектаров урожайность отдельных культур не только достигает урожайности в передовых странах, но и превышает ее. Некоторые из таких примеров приведены в в табл. 9.

Отдельные работники сельского хозяйства достигают еще лучших результатов. Например, А. Г. Еременко

Площадь посева, га

Колхоз им Кирова Ардонского р-на Северо-Осетинской АССР

Колхоз им. Ленина Лескенского р-на Кабардино-Балкарской АССР

Кагарлыкский р-н Киевской обл

Совхоз «9 января 1905 г.» Киевской обл

Изобельненская мелиоративная стан-ния Ставропольского края

Поля украинского Научно-исследовательского института орошаемого земледелия

Колхоз Гурленского р-на Хорезмской обл. Узбекской ССР

Колхоз «Путь к коммунизму» Тима-шевского р-на Краснодарского края

Колхоз им. XXII партсъезда Бершадского р-на Винницкой обл.

Совхоз «Петровский» Липецкой обл.

Овоще-молочный совхоз «Ленинский» Алма-Атинской обл.

(колхоз им. Карла Маркса Скаталатского р-на Тарнопольской обл.) сняла зерна кукурузы 224 ц/га, И. К. Мострук (колхоз им. 800-летия Москвы Зелищинского р-на Тарнопольской обл.)—221 ц/га, 3. X. Хадарцев (колхоз им. Кирова Ардонского р-на Северо-Осетинской АССР) — 160 ц/га и т. д. Эти урожаи кукурузы превышают урожаи, например, в Швейцарии в 3—4,5 раза. X. К. Мангуша (Приморский сортоиспытательный участок Першотравневого р-на Донецкой обл.) получил урожай зерна озимой пшеницы сорта «Безостая-1» 62 ц/га, К. Н. Полищук (колхоз «Шляхом Ленина» Крыжопольского р-на Винницкой обл.) снял урожай гороха 43 ц/га, Г. С. Бурцев (совхоз им. Тельмана Ленинградской обл.) получил урожай картофеля 457 ц/га, Ким им Мун (колхоз им. Абая КазССР) вырастил сахарную свеклу урожайностью 714 ц/га.

Все эти цифры с большой убедительностью свидетельствуют о том, что уже при современном уровне развития биологических и сельскохозяйственных наук среднемировые урожаи полезных культур могут быть повышены в 2—3 раза.

Кроме того, говоря об урожайности, мы не учли еще одного фактора — климатического. В табл. 7 была показана урожайность в странах, большинство из которых находится севернее 55° с. ш., но ведь с уменьшением широты интенсивность солнечной радиации и продолжительность вегетационного периода увеличиваются. Значит, при том же уровне развития земледелия и при том же коэффициенте использования фотосинтетически активной радиации, что и в указанных странах, урожайность в более южных странах гораздо выше. Урожай с 1 га на широте 50° обеспечивает 8,2 годовых пищевых нормы, на широте 45° — 9,3, на широте 40°—11,5 и т. д.

А. А. Ничипорович провел весьма интересный расчет возможной урожайности на различных широтах при условии, что коэффициент использования фотосинтетически активной радиации равен 5%, посевы полностью обеспечены водой и питательными веществами и для посевов используются лучшие сорта растений. Оказывается, на широте 55° за вегетационный период можно снимать с 1 га 30 т сухой массы органического вещества, что соответствует урожаю зерна 120 ц/га. При такой урожайности на широте 55° продукцией с 1 га можно прокормить 18 человек, а на широте 40° — 24 человека. Эти данные, а также показатели урожайности, достигнутые в отдельных колхозах нашей страны, показывают, что на обрабатываемой сейчас площади Земли можно получить средства питания, достаточные для 20—30 млрд человек, а на потенциальной посевной площади (9,33 млрд га) — для 130—195 млрд человек. Немаловажно и то обстоятельство, что в субтропических и тропических странах за один год можно снимать два, а то и три урожая. Это относится, например, почти ко всем районам Индии, но сейчас там более одного урожая снимают только на 13,5% обрабатываемой площади. В Египте возможны три урожая в год, но пока там снимают в среднем полтора урожая. В Италии (район Милана, 45° с. ш.) на полях орошения после снятия урожая зерна (55 ц/га) высеивают рис; урожай этой культуры составляет там 93 ц/га. В районах более высоких широт, где земля не дает больше одного урожая основной культуры, после уборки основной культуры можно высевать скороспелые или зерновые культуры на зеленую массу.

В некоторых районах СССР тоже возможны вторичные посевы. Например, в Кабардино-Балкарской АССР в колхозе им. Ленина после снятия урожая кукурузы на зерно высевается кукуруза на зеленую массу; урожай последней — 300 ц/га, а в передовых бригадах — 700— 800 ц/га. При сухой и теплой осени с повторных посевов собирают и зерно — до 22—26 ц/га. В Одесской и Херсонской областях, Краснодарском и Ставропольском краях основная культура — озимая пшеница — поспевает к 15—20 июня. После этого период вегетации продолжается еще 135—145 дней, и его можно использовать для выращивания вторичных «пожнивных» культур. В Краснодарском крае в 1959 г. вторичным посевом кукурузы было занято 382 тыс. га. При этом урожай зеленой массы кукурузы (в фазе образования початков) достиг 317 ц/га. В 1962 г. на Кубани вторичные посевы кукурузы (после пшеницы и гороха) заняли сотни тысяч гектар. Созревание основных культур до линии Минск— Курск — Ульяновск — Оренбург заканчивается около 1 июля. В зоне южнее этой линии можно выращивать в качестве пожнивных культур кукурузу, чумизу, горох, ячмень, турнепс и некоторые травяные смеси. Даже в более северных зонах, где основные культуры созревают к 15 июля, можно после их сбора выращивать вику, овес или гречиху.

Как показывает практика стран Дальнего Востока, на некоторых затопляемых полях одновременно с выращиванием риса можно разводить рыбу, питающуюся водорослями, сорняками и насекомыми. Когда вода с полей стекает, рыбу собирают, а мальков сохраняют в наполненных водой ямах до последующего затопления полей. С 1 га рисового поля можно получить 280 кг рыбы в год.

Если все эти мероприятия применять в масштабе мирового сельского хозяйства, земля будет выращивать дополнительную продукцию для многих миллионов людей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник