Центр оценки качества зерна: РФ в 2021 году добилась рекордно высокого качества пшеницы

Уборка урожая пшеницы.

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Качество российской пшеницы урожая 2021 года находится на рекордно высоком уровне, сообщила на конференции «Агрохолдинги России — 2021» директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлия Королева.

«Можем констатировать, что в этом году рекордное количество пшеницы высокого качества», — сказала Королева, уточнив, что в рамках мониторинга было обследовано 58 миллионов тонн основных зерновых культур в 51 регионе.

«В этом году была снова выявлена пшеница первого класса в объеме 7 тысяч тонн — в Воронежской области, в Алтайском крае. Пшеницы второго класса было выявлено 17 тысяч тонн — в Ставрополе и в нескольких регионах центра России, на Алтае», — сообщила Королева.

Доля пшеницы третьего класса — около 47%, четвертого — 40,6%, а минимальное значение по пшенице пятого класса (фуражная) — 12,6%. «Причем традиционно пятый класс у нас никогда не опускался ниже 20% от валового сбора», — уточнила она.

По ее словам, в текущем году доля пшеницы 1-3 классов составила 46,7%, в прошлом году была ниже — 33%; кроме того, 80% всего урожая пшеницы — с содержанием белка более 12,5%. Доля зерна, поврежденного клопом-черепашкой, снизилась — до 0,72% против 1% годом ранее. Королева пояснила, что с точки зрения экспорта пшеница Краснодарского края со значением 0,37% «идеально подходит под требования Саудовской Аравии и Алжира» (не более 0,5% — ред.).

По данным центра, в 2021-2022 сельхозгоду (начался 1 июля) экспортировано 25,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки (на 18% ниже в годовом выражении), из них 22 миллиона тонн — зерновые культуры. К началу декабря вывезен 51% экспортного потенциала пшеницы, сообщила Королева, напомнив, что прогноз Минсельхоза РФ по экспорту пшеницы составляет 37 миллионов тонн.

Источник

Производство зерна в России 2020: структура посевных площадей и урожайность

Основа растениеводческой отрасли в РФ – производство зерновых и зернобобовых культур, посевная площадь которых в 2020 году увеличилась на 1 321 тыс. га по сравнению с 2019. Кроме того, по прогнозам ведомств, планируется рост валового сбора к концу уборочной сессии с урожайностью до 30 центнеров с гектара

В исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представлена общая характеристика рынка зерна в РФ по итогам 2020 года.

Основой растениеводческой отрасли АПК России является производство зерновых и зернобобовых культур, удельный вес которых в структуре посевных площадей составляет почти 60%.

В 2020 году общий объем посевных площадей под растениеводческие культуры уменьшился на 250 тыс. га 0,3% по сравнению с предыдущим годом. В структуре всех посевных площадей России зерновые и зернобобовые культуры в 2020 году увеличились на 1 321 тыс. га по сравнению с 2019 годом (табл.1).

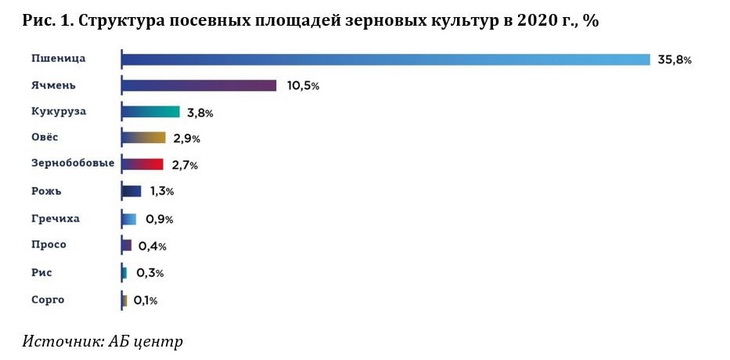

В 2020 году в структуре посевных площадей РФ зерновые и зернобобовые культуры заняли самый большой объем – 58,8% от совокупности всей посевной площади под растениеводческие культуры, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году (56,9%) (рис. 1).

Вот уже 20 лет лидером среди всех зерновых культур в структуре посевных площадей России является озимая и яровая пшеница, которая в 2020 году заняла 35,8% всей площади под зерновые. Также существенный объем занимают ячмень с долей посевной площади в 10,5%, кукуруза – 3,8% и овес – 2,9%.

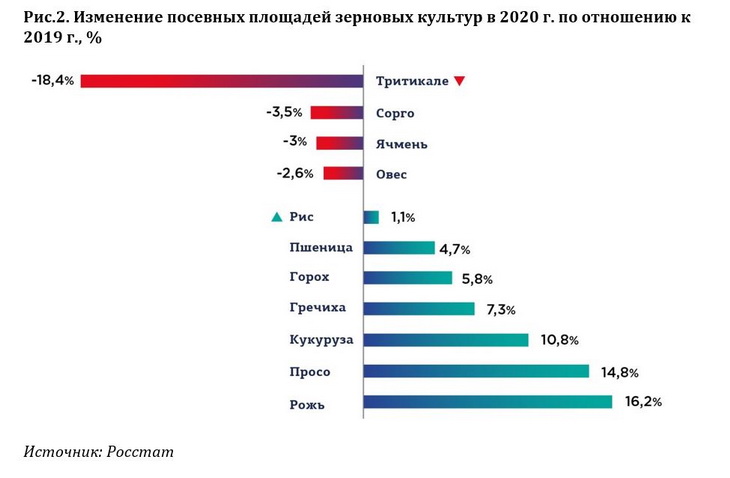

В 2019 – 2020 гг. наблюдается прирост площади посевных площадей не только под пшеницу, но и под рожь, просо, кукурузу и др. В 2020 году в большей степени были расширены посевные площади под рожь, которые увеличились на 127 тыс. га (16,2%), а также под просо – на 58 тыс. га (14,8%) и кукурузу – на 279 тыс. га (10,8%) (рис.2).

Несмотря на расширения посевных площадей некоторых зерновых культур в 2020 году, наблюдается также их сокращение в отношении, в первую очередь, тритикале – на 26 тыс. га (18,4%). Уменьшение посевных площадей коснулось также сорго – 3 тыс. га (-3,5%), ячменя – 261 тыс. га (-3%) и овса – 65 тыс. га (-2,6%).

Ведущим регионом по посеву пшеницы в 2020 году стала Ростовская область, где посевные площади под данную зерновую культуру составили порядка 2,87 млн га, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году.

Второе место занимает Ставрополье, регион засеял пшеницей более 2 млн га, что на 3,9% больше прошлогоднего показателя.

В тройку лидеров входит также Алтайский край, засеявший 1,7 млн га с сокращением посевных площадей под пшеницу на 8,4% по отношению к прошлому году.

В Оренбургской области под пшеницу отведено 1,68 млн га, что выше прошлогоднего показателя на 2,3%. Замыкает ТОП-5 регионов-лидеров по посеву пшеницы Краснодарский край, где было засеяно порядка 1,63 млн га, что на 5,1% выше прошлогоднего показателя.

В целом, посевные площади под пшеницу в 2020 году превышают прошлогодний показатель на 1,3 млн га, составив 29,4 млн га. Данный показатель является рекордным с начала 2000 года.

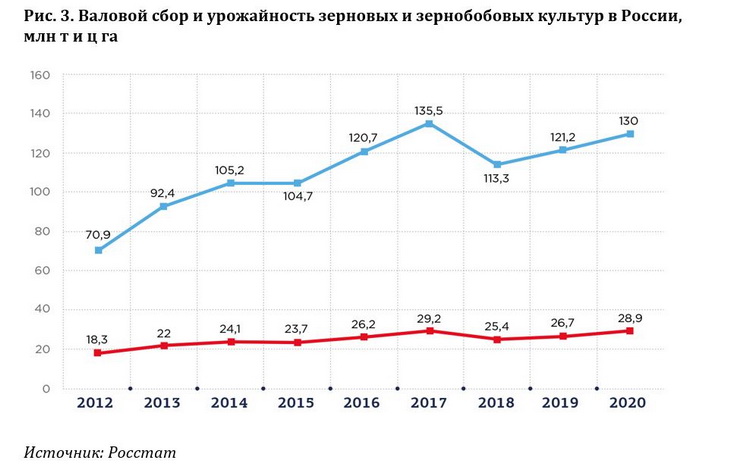

На октябрь 2020 года урожай в России был собран c 95% всей посевной площади. По расчетам различных ведомств, планируется рост валового сбора зерновых культур к концу уборочной сессии от 128 до 132 млн т с урожайностью 30 центнеров на один гектар (рис. 3).

В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом увеличился на 7,9 млн т (7%), составив в целом по России 121,2 млн т при урожайности почти в 26,7 ц га.

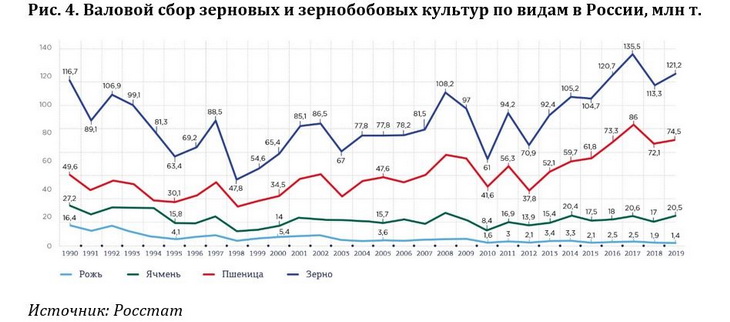

Самую большую долю в структуре валового сбора зерновых занимает пшеница – 74,5 млн т в 2019 году, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Уже на 20 октября 2020 года при общем валовом сборе зерновых в 130 млн т пшеницы произведено 87,5 млн т с урожайностью 30,3 ц га. (рис.4).

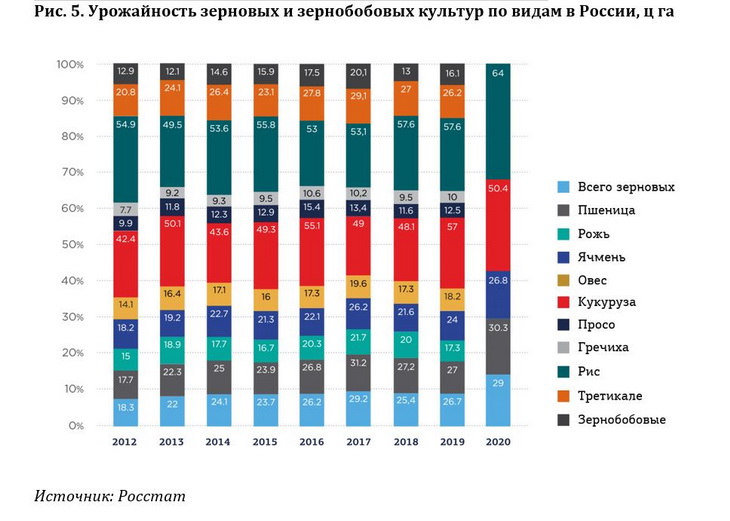

Все показатели производства пшеницы приблизились к рекордным 2017 года, когда ее валовой сбор составил 86 млн т. Как было отмечено выше, объем посевных площадей, в том числе под пшеницу, увеличивается третий год подряд в среднем на 3,3%, что и обеспечивает высокий рост производства и урожайности (рис. 5).

По оперативным данным АПК, осенью 2020 года наблюдался рост урожайности по стратегически важным категориям зерновых и зернобобовых культур, в частности, пшеницы и ячменя, которые вместе с кукурузой составляют основную долю экспорта. Кроме роста показателей производства и урожайности пшеницы отмечено повышение урожайности ячменя на 2,8 ц га и риса на 6,4 ц га, по сравнению с прошлым годом.

В отношении кукурузы наблюдается снижение урожайности на 6,6 ц га. При увеличении в 2020 году посевной площади под кукурузу почти на 11% происходит снижение ее производства, которое обусловлено засухой в летний период на юге страны. Прогнозируется валовой сбор кукурузы порядка 13,5 млн т, что почти на 782 млн т меньше предыдущего года.

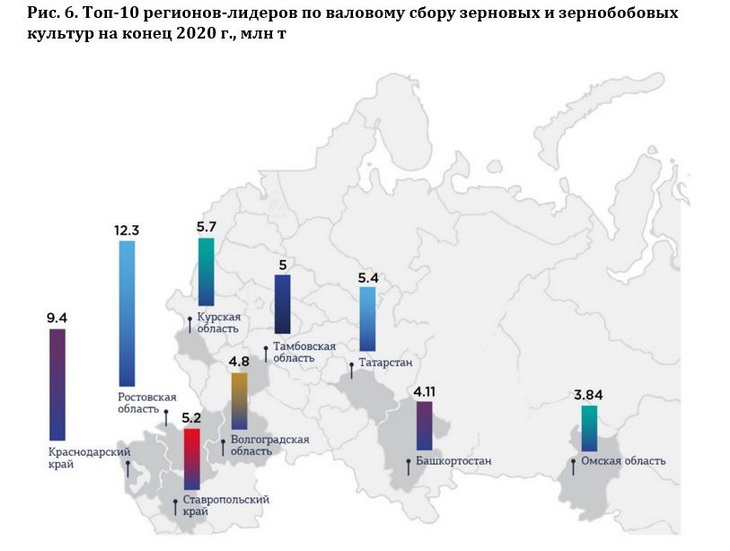

По данным на 20 октября 2020 года лидером по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур уже третий год подряд остается Ростовская область, собравшая 12,3 млн т зерна. Вторым регионом по производству зерновых стал Краснодарский край, регион собрал урожай на 9,4 млн т. Далее идет Воронежская область, которая заметно отстает от первых двух лидеров, собравшая 6,2 млн т зерновых (рис. 6).

На октябрь 2020 года ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обследовано 40,2 млн т зерновых культур (пшеницы мягкой и твердой, ячменя, в т.ч. пивоваренного, ржи и кукурузы) (рис.6).

Пшеница мягкая обследована в 49 регионах Российской Федерации в объеме 32,3 млн т -38,0% от валового сбора регионов обследования (далее – валового сбора), составившего 84,9 млн т.

По результатам обследования 1-го класса выявлено — 0,002% (2019 г. — 0,003%), 2-го – 0,2% от общего объема обследований (2019 г. — 0,02%). Доля 3-го класса сохранилась на уровне 32,3%, что соответствует показателю прошлого года (2019 г. — 32,9%). 4-й класс продолжил расти до 38,9% (2019 г. — 46,0%). Доля 5-го класса уменьшилась до 28,5%, но значительно превышает прошлогодний показатель (2019 г. — 20,7%).

К середине октября 2020 г. доля пшеницы 1-4 классов увеличилась до 71,4%, при этом оставшись ниже значения 2019 г. (2019 г. — 78,9%).

В Южном ФО на дату мониторинга доля пшеницы 1-4 классов выросла до 90,7%, что соответствует уровню 2019 г. В Приволжском ФО доля такого зерна выросла до 48,6%, однако уступает значению 2019 г. В Центральном ФО доля пшеницы 1-4 классов сохранила положительный тренд и составила 64,0%. В Сибирском ФО доля пшеницы указанных классов сократилась до 84,9%, при этом показатель выше уровня прошлого года.

Ячмень обследован в объеме 4,7 млн т в 37 регионах в доле 27,9% от валового сбора в 17,0 млн т. Доля ячменя 1-го класса за отчетную неделю продолжила расти до 26,1%, что соответствует прошлогоднему значению, доля 2-го класса сократилась до 73,9%.

В Южном ФО на дату мониторинга доля ячменя 1 класса снизилась до 16,2%, при этом показатель выше 2019 г. В Центральном ФО доля такого ячменя, напротив, увеличилась до 27,5%, однако осталась ниже прошлогоднего показателя. В Сибирском ФО доля ячменя 1 класса выросла до 38,4%, значительно превысив уровень 2019 г.

Ячмень пивоваренный обследован в объеме 1,1 млн т в 8 регионах в доле 43,1% от валового сбора в 2,6 млн т. На дату отчета доля ячменя пригодного для пивоварения увеличилась до 65,9%, что несколько ниже прошлогоднего значения.

Рожь обследована в объеме 821 тыс. т в 28 регионах в доле 42,2% от валового сбора в 1,9 млн т. На дату отчета доля ржи 1-3 классов снизалась до 89,2%, при этом оказавшись выше уровня 2019 г.

В Приволжском ФО доля ржи 1-3 классов сохранилась на уровне 85,8% и превышает прошлогодний показатель.

Кукуруза обследована в объеме 1,2 млн т в доле 20,4% от валового сбора в 5,8 млн т в 11-ти регионах страны. На дату отчета доля кукурузы для переработки в крупу и муку сократилась до 18,6%, что ниже показателя 2019 г., кормовая продолжала расти до 75,3%, при этом показатель превысил прошлогоднее значение. К середине октября 2020 г. доля кукурузы для крахмалопаточной промышленности сократилась до 1,9%.

Источник

О качестве зерна 2010-2016

В светлые годы вопросами качества занималась Государственная хлебная инспекция (ГХИ). Образована она была ещё 14 августа 1923 года. 28 марта 2005 года приказом Россельхознадзора Федеральная лаборатория ГХИ при Правительстве РФ переименована в ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки». Или ФГУ «Центр оценки качества зерна». А в 2011 году Приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 31.05.2011 №299 его снова немножко переименовали. Теперь он стал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Который сегодня и занимается оценкой отечественного урожая в основных зернопроизводящих регионах Российской Федерации.

«Центр оценки» отслеживает качество примерно 50% отечественного сбора пшеницы. Это полностью все экспортные партии, а также зерно, попадающее в государственный интервенционный фонд. Всё остальное отечественное зерно находится по большому счёту вне статистики.

Вкратце о параметрах оценки качества. Зерно пшеницы может быть отнесено к 5-ти разным классам (см. ГОСТ). К продовольственным относятся классы пшеницы с 1-го по 4-й. 5-й класс считается фуражным. 1-й и 2-й классы пшеницы иногда называются «сильными», так как могут быть использованы для улучшения качества пшеницы более низких классов. Пшеница третьего класса – т.н. «ценная» — средняя по силе, обладает хорошими хлебопекарными свойствами. Из муки ценной пшеницы получается хлеб хорошего качества. Она не нуждается в добавлении муки сильной пшеницы, но эффективно улучшить муку из более слабой пшеницы (4-го класса) не может. 4-й класс пшеницы иногда называется (в силу слабых хлебопекарных показателей муки из неё) «условно продовольственным». Мука, приготовленная из зерна 4-го класса, обычно должна быть доведена до требуемого уровня содержания клейковины либо мукой из «более сильной» пшеницы, либо путём добавления каких-то улучшителей (сухая клейковина и проч.). Сорта муки — см. ГОСТ.

По результатам обследований в 2012-2015 и до 9 августа 2016 года можно сделать следующую таблицу сбора пшеницы в России:

Таблица 1 – Сбор мягкой пшеницы в России по классам, %. Источник [1].

| Класс\Год | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 0,1 | 0,04 | 0,001 | 0,07 | 0,04 | 0 |

| 3 | 26,9 | 49,77 | 38,75 | 34,4 | 36 | 16,9 |

| 4 | 51,1 | 30,1 | 37,73 | 42,57 | 44,06 | 59 |

| 5 | 21,9 | 20,09 | 23,52 | 22,96 | 19,9 | 24,2 |

Российский урожай пшеницы демонстрирует понижение качественных характеристик. В 2016 отмечена наивысшая доля фуражного зерна и зерна 4-го класса. Доля первого и второго классов (сильных) исчезающе мала.

Снижение доли пшеницы 3-его класса в пользу фуражной и 4-го класса имеет место не только в южных регионах, нацеленных на экспорт, но и в ряде регионов Центрального и Приволжского Федеральных округов. При этом необходимо отметить, что пшеница 4-го класса имеет пониженные показатели как по клейковине, так и по белку.

В новом 2016 сельскохозяйственном году наблюдается снижение доли пшеницы 3-го класса и увеличение доли 4-го класса.[1]

Представители мукомольной отрасли РФ серьезно обеспокоены низким качеством зерна в этом году. Дефицит продовольственной пшеницы 3-го класса, необходимой для получения хлебопекарной муки, они оценивают в 12,6 млн. тонн.

«В этом году мы слышим ошеломляющие прогнозы по сбору зерна, но огромный урожай, как правило, сопровождается низким качеством зерна», — заявил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич на 12-м съезде мукомолов во вторник в Москве. По его словам, качество зерна снижается год от года. И в текущем году мукомолы уже сталкиваются с этой проблемой.

Как уточнил глава союза, доля пшеницы 3-го класса в валовом сборе пшеницы в 2012 году составила 48,2%, в 2013 году она снизилась до 38,5%, в 2014 году — до 34,2%, в 2015 году — до 33,2%. По предварительным данным, на 1 сентября 2016 года доля этой пшеницы составила всего 18%.

Чем мы будем замещать пшеницу 3-го класса? Пшеницей более низких классов. На этот счет существует дискуссия — можно или нельзя? — заявил Гуревич. — Разработан проект ГОСТа, который уже можно назвать принятым, где официально признается возможным ввод в помольные партии зерна даже пшеницы 5-го класса (фуражной — ИФ), если она, естественно, не заражена, если соответствует требованиям, которые предъявляются к мукомолью. [2]

Для справки: Наиболее высокое средневзвешенное значение количества клейковины в зерне пшеницы из основных регионов ее производства в Европейской части России было достигнуто в 1986 г., а после 1987 г., по мере развития процессов перестройки в СССР (1985-1991 гг.), началось снижение этого важного показателя.

При этом с начала 80-х гг. соблюдалась четкая дифференциация между регионами традиционного производства высококачественной пшеницы и регионами, производящими слабую пшеницу, по такому важному показателю как количество клейковины. При этом средневзвешенное значение количества клейковины в зерне пшеницы Северо-Кавказского и Западно-Сибирского районов находилось на уровне 26-27 %. Это говорит о том, что основными классами продовольственной пшеницы в этих регионах были 2-й и 3-й, что соответствовало сильной и ценной по качеству пшенице. Самое высокое по стране средневзвешенное количество клейковины было отмечено в 1986 (24,3 %) г. В 1986 г. сильная пшеница [1 и 2 классы, которые сейчас практически не растут, прим. bazil] составила 26,5 % от собранного урожая по РСФСР, а в Северо-Кавказском районе ещё выше – сильная пшеница составила почти половину собранного урожая — 49,2 %» [5]

Твёрдой пшеницы в России производится исчезающее мало, и её сбор снижается.

Таблица 2 – Сбор твёрдой пшеницы в 2013-2015 г.г. в бункерном весе. Источник [1].

| 2013 | 2014 | 2015 | |

|---|---|---|---|

| Валовой сбор пшеницы, млн. т | 54,4 | 62,3 | 64,0 |

| Из него пшеница твёрдых сортов, % | 0,9 | 0,8 | 0,3 |

| Итого твёрдой пшеницы, млн. т | 0,5 | 0,5 | 0,2 |

Таблица 3 – Экспорт пшеницы из России в 2013-2015 г.г., млн. т. Источник [1].

| 2013 | 2014 | 2015 | |

|---|---|---|---|

| В процентах от валового сбора пшеницы | 32,5 | 28,9 | 35,7 |

| В т.ч. пшеницы 3-го класса, млн. т | 5,2 | 4,2 | 4,5 |

| В процентах от экспорта пшеницы в целом | 29,4 | 20,6 | 19,7 |

В основном на экспорт из России идёт пшеница хуже 3-го класса. Т.е. не самого высокого качества. Доля качественной пшеницы 3-го класса в отечественном зерновом экспорте снижается.

Это свидетельствует об отсутствии стимула сельхозпроизводителя выращивать высококлассное зерно продовольственных кондиций, что ведёт к ухудшению имиджа страны как производителя качественного зерна и как следствие к снижению мировых цен на Российскую пшеницу, как правило на 10-25$ за тонну (недооценка причерноморского зерна) [1]

Крупнейшими покупателями Российского зерна в июле-октябре 2016 году являлись Египет, Турция и Бангладеш, в сумме закупившие около 36% российского экспорта. [6]

Таблица 4 – Экспорт зерна из России 01.07.2016-01.10.2016, тыс. т. Источник [6]. ТОП-10.

| № | Государство | Тыс. т | % |

|---|---|---|---|

| 1 | Турция | 1928,8 | 14,13 |

| 2 | Египет | 1692,6 | 12,4 |

| 3 | Бангладеш | 1242,7 | 9,1 |

| 4 | Саудовская Аравия | 834,9 | 6,1 |

| 5 | Марокко | 568,6 | 4,2 |

| 6 | Нигерия | 558,1 | 4,1 |

| 7 | Азербайджан | 520,0 | 3,8 |

| 8 | Иран | 458,8 | 3,4 |

| 9 | Ливан | 435,3 | 3,2 |

| 10 | Йемен | 417,5 | 3,1 |

Источники:

[1] «О качестве зерна, произведенного в Российской Федерации». 09 августа 2016.

[2] «Российские мукомолы заявили о дефиците хлебопекарной пшеницы». 01 октября 2016.

[3] «Мониторинг информации о товарно-потребительских свойствах зерна нового урожая: почему качество зерна продолжает падать?» 10 августа 2016.

[4] «Анализ экспорта зерна и продуктов его переработки в июле-сентябре 2016/17 сельскохозяйственного года (предварительно)». 07 октября 2016.

[5] «Качество российского зерна пшеницы: динамика, особенности и проблемы».

[6] «Оперативная информация об экспорте зерна и продуктов его переработки по состоянию на 10.10.2016 г. (предварительно)». 17 октября 2016

Источник