Урожайность хлебов в России за 200 лет

Оригинал взят у

Кто знает, сколько центнеров с гектара составляет урожай «сам-шесть»? Какого прогресса добились русские крестьяне после отмены крепостного права и какого сталинские колхозники? Интереснейшие данные об урожайности зерновых в нашей стране за период с 1795 по 2007 год опубликованы в академической монографии: Растянников В.Г., Дерюгина И.В. Урожайность хлебов в России. М., 2009. Это уже не первая работа известных специалистов по проблемам истории сельскохозяйственной статистики. В ней собран и проанализирован огромный массив информации, который позволяет проследить тенденции такого важнейшего показателя, как урожайность зерновых, более чем за два века российской истории.

Для исторических сравнений крайне важно пользоваться сопоставимыми данными. Между тем методика сельскохозяйственной статистики в нашей стране неоднократно менялась.

Известно, что царская статистика значительно занижала реальные объемы производства. В этом сказывались и проблемы учета, и нежелание крестьян раскрывать «начальству» подлинное положение своих хозяйств. Напротив, статистика советского времени известна масштабными приписками – и не только отдельных руководителей, которые хотели отчитаться об успешном выполнении плана, но и на государственном уровне, чтобы доказать преимущества социализма.

Например, в сталинские годы учитывался урожай на корню, который «представляет собой весь урожай в поле, до последнего зерна. Это тот урожай, который может быть собран, если бы совершенно отсутствовали потери и хищения зерна при уборке и обмолоте хлеба». В хрущевское время перешли к учету амбарного урожая – фактически собранного и поступившего на хранение. Но уже с 1966 года вместо него введена категория «сбор», которая снова привела к «ползучей фальсификации» статистики. В последние предгорбачевские годы, в условиях нарастающих продовольственных трудностей, данные о сборах и урожайности зерновых вообще исчезли со страниц статистических ежегодников ЦСУ СССР. Запрет на их публикацию был снят только в 1985 году.

К чему ведет этот разнобой? Сплошь и рядом можно видеть, как один автор приводит данные из дореволюционных публикаций; другой из архивных документов 30-х годов; третий оперирует поздними советскими статсборниками; и ни один не подозревает, насколько различаются методы подсчетов, использованные в этих источниках. Понятно, что ни о каком вразумительном сравнении при этом не может быть и речи. Поэтому рассматриваемая монография, где информация об урожайности, что называется, «приведена к общему знаменателю», представляет огромный интерес.

Не могу, естественно, пройти и мимо своей любимой темы – сравнения Российской империи и сталинского СССР. В книге анализируется динамика урожайности в разные исторические эпохи.

С конца 18 века и до отмены крепостного права средняя урожайность зерновых в России не росла. С 1860-х годов до самой революции наблюдался устойчивый рост урожайности, причем к концу периода он шел по нарастающей. Самые урожайные годы Российской империи – это легендарный 1913 и … военный 1915.

С установлением советской власти рост урожайности опять остановился на три с лишним десятилетия. Был такой старый анекдот: как расшифровать название партии ВКП(б)? Ответ: Второе крепостное право (большевиков). Если судить по динамике урожайности зерновых, в этой шутке есть большая доля истины. Советская власть, как и крепостное право, привела к стагнации урожайности.

Только с середины 1950-х годов урожайность начала устойчиво превышать показатели дореволюционной России. Если до этого уровень 1913 года был превзойден ровно один раз, в сказочно урожайном 1937 году, то в следующий раз такое случилось в 1956 году, а после 1964 года советские урожаи ни разу не опускались ниже уровня 1913 года. Химизация наконец-то добралась и до России. Но, как и в других сферах жизни, советская власть привела к потере 30 с лишним лет для развития нашей страны.

С 1979 года начался новый период стагнации, который продолжался до конца 1990-х годов. В этот же период нарастают трудности в экономике, в продовольственном снабжении, в обеспечении уровня жизни людей, которые в конце концов привели Советский Союз к краху. И только с 2000 года, вместе с общим подъемом экономики России, возобновился рост урожаев.

Вот такую историю России в миниатюре рисует нам кривая урожайности. Если подумать, совпадение тенденций развития сельского хозяйства и всего общества совсем не удивительно.

Для сравнения: данные об урожайности пшеницы в 1914 году министерства сельского хозяйства США

():

Данные МСХ США (USDA) по урожайности зерновых культур в 2014 г. в отдельных странах и в среднем в мире.

Эти цифры были опубликованы в середине августа 2014 г.В основе разброса уровня производительности выращивания пшеницы в разных странах, лежит природно-климатический фактор, условия производства зерновой пшеницы, а также общий технологический уровень возделывания почв и посевов в разных регионах.

Наибольшая урожайность пшеницы традиционно отмечена в Европе: в Германии – в 7,95 т/га; в Великобритании – 7,8 т/га; во Франции – 7,3 т/га. Среди европейских аутсайдеров – Болгария и Румыния с урожайностью пшеницы соответственно 4,18 и 3,57 т/га.

Среди азиатских стран по уровню урожайности выделяется Китай, где с гектара собирают больше, чем в среднем в мире – 5,23 т/га. По другую сторону Гималайского хребта, в Индии, урожайность пшеницы намного ниже – 3,13 т/га. В засушливых странах Ближнего Востока урожайность пшеницы ещё ниже: вТурции 1,95 т/га, в Иране – 1,91 т/га.

В США и Канаде урожайность пшеницы почти одинаковая. В 2014/15 с.-х. году в США урожайность пшеницы прогнозируется 2,95 т/га, в Канаде – 3,01 т/га.

В Аргентине урожайность зерновой пшеницы сопоставима – 2,98 т/га. Относительно этих стран сравнительно низкая урожайность в Австралии: в 2013 г. – 2 т/га, в 2014 – по прогнозу 1,88 т/га.

Среди трёх крупных зерновых евразийских стран самая высокая урожайность пшеницы отмечена в Украине – 3,49 т/га. В России урожайность – 2,48 т/га. В Узбекистане высокая, урожайность пшеницы благодаря орошаемому земледелию, – 4,86 т/га. И замыкает эту группу стран Казахстан. Согласно данным экспертной группы, урожайность пшеницы в Казахстане более, чем 3 раза ниже среднемировой, а именно, – 1,06 т/га. При этом среднемировая урожайность этой зерновой в мире составила 3,22 т/га

__

То есть, в Германии урожайность пшеницы — 79 ц/га, а в Великобритании — 78 ц/га.

А вот каким образом в России удалось получить 24 ц/га — не понятно; вппрочем, 15 ц/га в конце существования СССР — это, по-видимому, средняя урожайность всех зерновых вообще, а не одной только пшеницы.

| Страна | 1985 | 1995 | 2005 | 2013 |

|---|---|---|---|---|

| Китай | 85807 | 102211 | 96160 | 121720 |

| Индия | 44069 | 65767 | 72000 | 93510 |

| США | 65975 | 59404 | 57106 | 57966 |

| Россия | 41200 | 30119 | 45500 | 52090 |

| Франция | 28784 | 30880 | 36922 | 38613 |

| Канада | 24252 | 24989 | 25547 | 37529 |

| Австралия | 15999 | 16504 | 24067 | 22855 |

| Германия | 13802 | 17763 | 23578 | 25019 |

| Пакистан | 11703 | 17002 | 21591 | 24231 |

| Турция | 17032 | 18015 | 21000 | 22050 |

Я, повторю, искренне не понимаю: как могло увеличиться производство пшеницы (по сравнению с временами СССР), если уменьшилось внесение химических удобрений, многие земли с развалом колхозов и села вообще запустели, и, ктому же, ухудшилась обеспеченность земледельцев техникой, плюс, к тому же, никаких новых сортов пшеницы в России, по-видимому, не используется? По-видимому, все дело в меняющемся климате.

Источник

Рекорды земледелия России за 60 лет (1958-2018). Часть 1: зерновые

В связи со взаимным интересом и договорённостями, открываю серию публикаций про исторические достижения сельского хозяйства России. Анализируемый период — 60 лет с 1958 г. (хотя, строго говоря, там 61 год), для которых собраны сплошные ряды данных. По более ранним годам данные лишь выборочные, однако если есть основания предполагать там какие-то достижения, об этом обязательно сообщается.

Результаты 2019 г. также анализируются — но справочно, т.к. они пока фрагментарны и предварительны. Первые официальные данные Росстата по урожаю основных культур будут в конце года, итоги — к апрелю. Сейчас же использовалась в основном оперативная информация Минсельхоза.

Главный графический принцип — соразмерность шкал, на каждом графике минимум равен половине максимума, что позволяет видеть, насколько различаются результаты между собой и каков на этом фоне современный уровень.

Методология

Россия учитывается в границах соответствующих лет — соответственно, Крым учтён с 2014 г. Единственный показатель, где это существенно — фрукты, там ситуация разобрана подробно.

Главной методологической проблемой было сопоставление данных по зерновым. В советские времена был принят учёт в валовом весе, который больше доработанного на 5-8%, в зависимости от качества сборов и видового состава зерна. В конце 1980-х гг. страна перешла на учёт доработанного зерна для лучшего представления данных, т.к. соотношение доработанного веса к валовому (далее — коэффициент) к тому моменту опустилось до 92% против 95-96% в 1960-е гг. (в 1987 г. коэффициент составил всего 90,4%).

В зависимости от того, в какой период сосредоточены рекорды по зерновой культуре, выбирался один или другой показатель, в некоторых случаях были сделаны оценки по наиболее актуальным для даты коэффициентам — данные по обеим методикам в разрезе всех культур есть для 1980, 1985-88 гг. и среднегодовые для пятилеток периода 1971-85 гг., поэтому результаты достаточно корректны.

Результаты

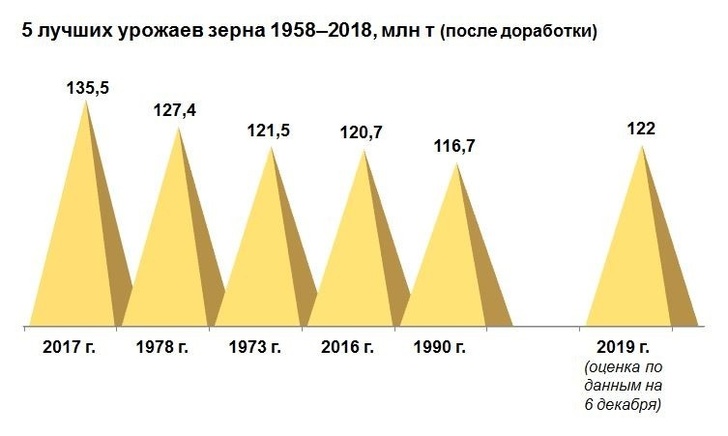

Рекордный в истории России урожай зерна был собран в 2017 г. — 135,5 млн т в весе после доработки. Лучший советский и второй в истории — результат 1978 г., 127,4 млн т (данные по зерну в доработанном весе опубликованы Росстатом для периода с 1955 г., более ранние идентичны валовым показателям).

Показатель 2019 г., скорее всего, будет третьим в истории. По последним опубликованным оперативным данным (на 6 декабря), валовой сбор составил 126,7 млн т, для уборки осталось 7% посевов кукурузы (порядка 0,5-0,8 млн т) плюс порядка 1 млн т даёт учёт небольших производителей. Последние несколько лет итоговые цифры урожая зерна, публикуемые весной, составляют 96-97% от валового сбора на последнюю оперативную дату — таким образом, можно ожидать 121,6-122,9 млн т. Даже минимальная граница позволяет превзойти результат 1973 г. (121,5 млн т).

Рекордный в истории России урожай пшеницы также был собран в 2017 г. — 86 млн т в весе после доработки. В советский период доля пшеницы была меньше, поэтому из той эпохи лишь урожай 1978 г. замыкает пятёрку — 62,9 млн т. Но это лишь формально: в нынешнем году собрано 77,9 млн т пшеницы в валовом весе, что при коэффициенте последних лет 96-98% позволяет получить второй в истории результата в весе после доработки — по нашей оценке, он составит примерно 76 млн т.

Лучшие результаты по ячменю, в отличие от пшеницы, все остались в советский период, более того — в одном десятилетии, в 70-х. Пик — 36,9 млн т в валовом весе в 1976 г., почти таким же был результат в 1978 и 1973 гг. Близким к замыкающему пятёрку показателю 1974 г. (29,9 млн т), возможно, был результат 1990 г.: в весе после доработки тогда собрали 27,2 млн т, коэффициент первой половины 70-х составлял около 95%, а к концу 80-х опустился до 91%, и если с валовым сбором продолжили халтурить и в 1990 г., то как раз мог получиться показатель 30 млн т.

В 2019 г., по предварительным данным, собрано 21,6 млн т, после 1995 г. больше было только в 2008 г.

Лучшие за 60 лет урожаи ржи, как ни странно, были собраны на рубеже 1980-х и 1990-х гг., из других периодов попадает только 1962 г. Максимум — свыше 16,4 млн т в весе после доработки в 1990 г.

Показатель 1990 г. с большой вероятностью — лучший и за всю историю: с типичным коэффициентом 91-92% это даёт почти 18 млн т ржи в валовом весе, тогда как, например, в 1940 г. было собрано 14,3 млн т, а в 1913 г. — 15,5 млн т (без учёта небольшого количества яровой ржи). Некоторые годы в первой половине ХХ в. были более урожайными по зерну в целом (например, в 1937 г. собрали 70,4 млн т против 55,6 в 1940-м и 50,5 в 1913-м), но основные колебания приходились на пшеницу, выращиваемую в более экстремальных условиях.

Нынешние урожаи ржи небольшие: больше 5 млн т последний раз собрали в 2002 г., а в последние годы собирают по 2-3 млн т.

Максимальные сборы кукурузы в России зафиксированы в 2010-е гг. с пиком 15,3 млн т в 2016 г. В 2019 г. на 6 декабря собрали 14,5 млн т — доработки здесь практически нет, зато есть зимние сборы (к 6 декабря убрали 92,7% посевов), поэтому итоговый показатель можно ожидать в 15 млн т.

Справочно: лучший советский показатель — 4,7 млн т в 1989 г., второй — 4,4 млн т в 1961 г.

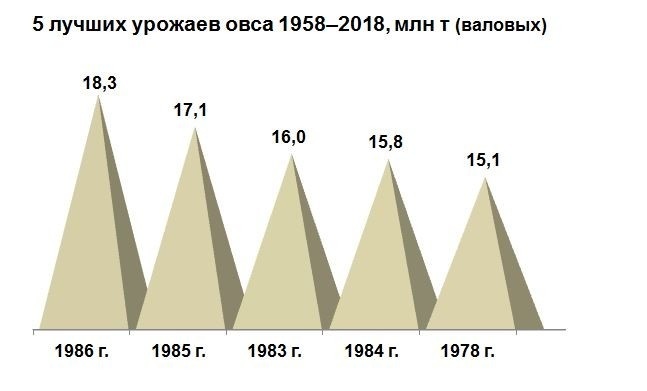

Рекордные урожаи овса в России пришлись на середину 1980-х гг. с пиком 18,3 млн т в валовом весе в 1986 г. Много овса также собирали в первой половине ХХ в. (1913 г. — 12 млн т, 1940 г. — 12,2 млн т), но маловероятно, чтобы там был результат для первой тройки.

Современные сборы овса — 4-5 млн т в год.

Исторический рекорд по зернобобовым зафиксирован в 1964 г. — 7,26 млн т в валовом весе. Год выдался исключительно благоприятным для бобовых, следующие результаты — существенно скромнее и в разные десятилетия советского периода. С середины 1990-х гг. их урожаи сильно упали и стали восстанавливаться только в нынешнем десятилетии благодаря ориентации на экспорт. Лучший результат российского периода — 4,26 млн т в весе после доработки в 2017 г. (соответствует 4,5-4,8 млн т валовых сборов по коэффициентам прежних лет), но урожаи сильно колеблются.

Доминирующий вид в российских сборах — горох (от 2/3 до ¾), существенный вес сейчас имеют другие пищевые бобовые (нут, чечевица и пр.), тогда как до середины 1970-х гг. 30-50% давали кормовые виды (прежде всего вика).

Рекордный урожай риса в России были собран в 1980 г. — 1380 тыс. т в весе после доработки. Следующие максимумы очень близки друг к другу: в интервал от 1100 до 1200 тыс. т попадают показатели 7 лет, в том числе один из российского периода — 1110 тыс. т в 2015 г.

В 2019 г., судя по всему, урожай получился близкий к рекордному для нового времени — 1,24 млн т в валовом весе, что даёт примерно 1,1 млн т в весе после доработки.

Исторический рекорд по сбору гречихи был установлен в 2017 г. — 1525 тыс. т в весе после доработки. Год был очень благоприятный, все остальные результаты, кроме 2016 г., уступают ему в 1,5 раза и более. Что интересно, все лучшие показатели — российского периода, советский пик — чуть больше 900 тыс. т в 1968 г.

При этом урожай 2019 г., оцениваемый примерно в 800 тыс. т, как видно, является достаточно высоким на историческом фоне, оснований для дефицита на рынке нет (особенно с учётом запасов) и ценовое ралли гречки носит (увы, не первый раз) спекулятивный характер.

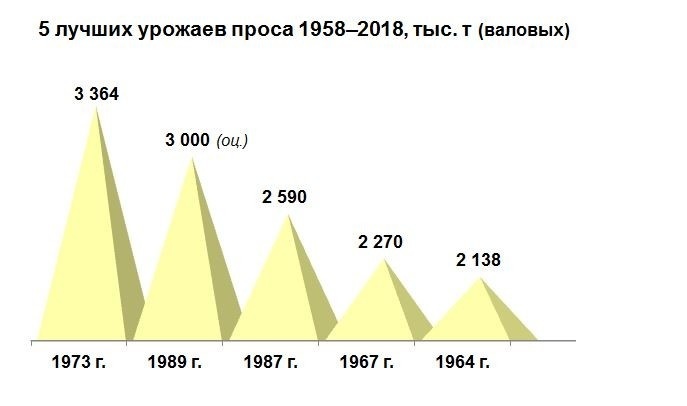

Лучший за 60 лет урожай проса случился в 1973 г. — 3364 тыс. т в валовом весе — когда сложились исключительно благоприятные погодные условия, в другие годы из урожайных 70-х сборы не доходили даже до 2 млн т. Другие результаты в первой пятёрке — из конца 1980-х гг. и из 1960-х гг. Если рассматривать всю историю, то добавятся урожаи и более ранних годов — например, в 1940 г. собрали 2,71 млн т — и не исключено, что там есть и абсолютный максимум.

Современные сборы проса низкие и нестабильные: больше 1 млн т последний раз собрали в 2004 г., а последние 5 лет валовый урожай колебался от 0,25 до 0,7 млн т.

Подготовлено по данным статистических сборников ЦСУ РСФСР, ЦСУ СССР и Росстата, а также онлайн-статистики Росстата.

Сообщение было бы менее глубоким и более трудоёмким без ссылки на хранилище архивных справочников от пользователя Юрген.

Источник