Производство зерна в России 2020: структура посевных площадей и урожайность

Основа растениеводческой отрасли в РФ – производство зерновых и зернобобовых культур, посевная площадь которых в 2020 году увеличилась на 1 321 тыс. га по сравнению с 2019. Кроме того, по прогнозам ведомств, планируется рост валового сбора к концу уборочной сессии с урожайностью до 30 центнеров с гектара

В исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представлена общая характеристика рынка зерна в РФ по итогам 2020 года.

Основой растениеводческой отрасли АПК России является производство зерновых и зернобобовых культур, удельный вес которых в структуре посевных площадей составляет почти 60%.

В 2020 году общий объем посевных площадей под растениеводческие культуры уменьшился на 250 тыс. га 0,3% по сравнению с предыдущим годом. В структуре всех посевных площадей России зерновые и зернобобовые культуры в 2020 году увеличились на 1 321 тыс. га по сравнению с 2019 годом (табл.1).

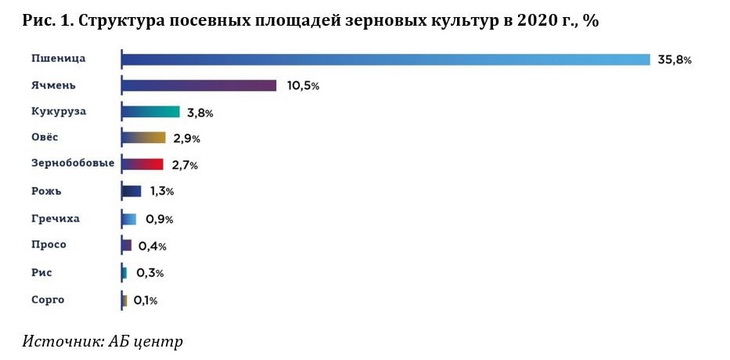

В 2020 году в структуре посевных площадей РФ зерновые и зернобобовые культуры заняли самый большой объем – 58,8% от совокупности всей посевной площади под растениеводческие культуры, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году (56,9%) (рис. 1).

Вот уже 20 лет лидером среди всех зерновых культур в структуре посевных площадей России является озимая и яровая пшеница, которая в 2020 году заняла 35,8% всей площади под зерновые. Также существенный объем занимают ячмень с долей посевной площади в 10,5%, кукуруза – 3,8% и овес – 2,9%.

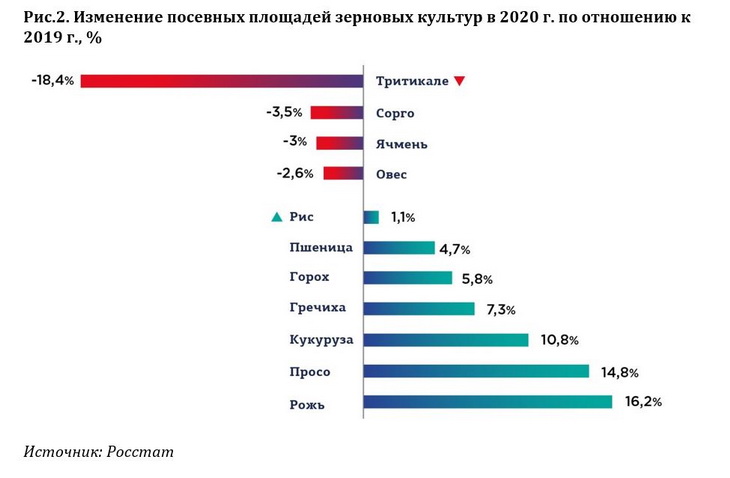

В 2019 – 2020 гг. наблюдается прирост площади посевных площадей не только под пшеницу, но и под рожь, просо, кукурузу и др. В 2020 году в большей степени были расширены посевные площади под рожь, которые увеличились на 127 тыс. га (16,2%), а также под просо – на 58 тыс. га (14,8%) и кукурузу – на 279 тыс. га (10,8%) (рис.2).

Несмотря на расширения посевных площадей некоторых зерновых культур в 2020 году, наблюдается также их сокращение в отношении, в первую очередь, тритикале – на 26 тыс. га (18,4%). Уменьшение посевных площадей коснулось также сорго – 3 тыс. га (-3,5%), ячменя – 261 тыс. га (-3%) и овса – 65 тыс. га (-2,6%).

Ведущим регионом по посеву пшеницы в 2020 году стала Ростовская область, где посевные площади под данную зерновую культуру составили порядка 2,87 млн га, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году.

Второе место занимает Ставрополье, регион засеял пшеницей более 2 млн га, что на 3,9% больше прошлогоднего показателя.

В тройку лидеров входит также Алтайский край, засеявший 1,7 млн га с сокращением посевных площадей под пшеницу на 8,4% по отношению к прошлому году.

В Оренбургской области под пшеницу отведено 1,68 млн га, что выше прошлогоднего показателя на 2,3%. Замыкает ТОП-5 регионов-лидеров по посеву пшеницы Краснодарский край, где было засеяно порядка 1,63 млн га, что на 5,1% выше прошлогоднего показателя.

В целом, посевные площади под пшеницу в 2020 году превышают прошлогодний показатель на 1,3 млн га, составив 29,4 млн га. Данный показатель является рекордным с начала 2000 года.

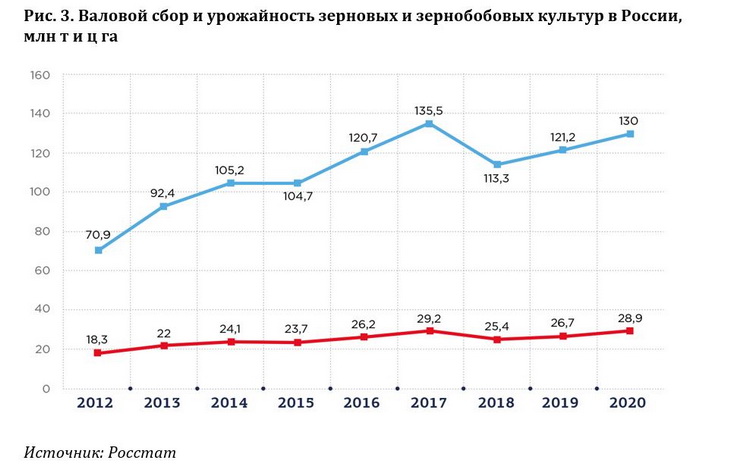

На октябрь 2020 года урожай в России был собран c 95% всей посевной площади. По расчетам различных ведомств, планируется рост валового сбора зерновых культур к концу уборочной сессии от 128 до 132 млн т с урожайностью 30 центнеров на один гектар (рис. 3).

В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом увеличился на 7,9 млн т (7%), составив в целом по России 121,2 млн т при урожайности почти в 26,7 ц га.

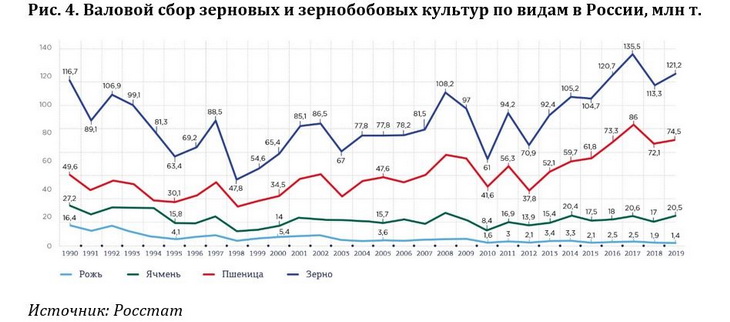

Самую большую долю в структуре валового сбора зерновых занимает пшеница – 74,5 млн т в 2019 году, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Уже на 20 октября 2020 года при общем валовом сборе зерновых в 130 млн т пшеницы произведено 87,5 млн т с урожайностью 30,3 ц га. (рис.4).

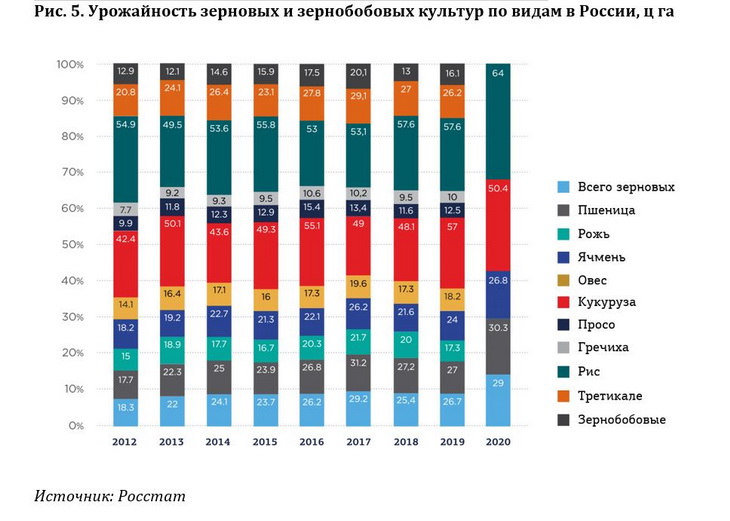

Все показатели производства пшеницы приблизились к рекордным 2017 года, когда ее валовой сбор составил 86 млн т. Как было отмечено выше, объем посевных площадей, в том числе под пшеницу, увеличивается третий год подряд в среднем на 3,3%, что и обеспечивает высокий рост производства и урожайности (рис. 5).

По оперативным данным АПК, осенью 2020 года наблюдался рост урожайности по стратегически важным категориям зерновых и зернобобовых культур, в частности, пшеницы и ячменя, которые вместе с кукурузой составляют основную долю экспорта. Кроме роста показателей производства и урожайности пшеницы отмечено повышение урожайности ячменя на 2,8 ц га и риса на 6,4 ц га, по сравнению с прошлым годом.

В отношении кукурузы наблюдается снижение урожайности на 6,6 ц га. При увеличении в 2020 году посевной площади под кукурузу почти на 11% происходит снижение ее производства, которое обусловлено засухой в летний период на юге страны. Прогнозируется валовой сбор кукурузы порядка 13,5 млн т, что почти на 782 млн т меньше предыдущего года.

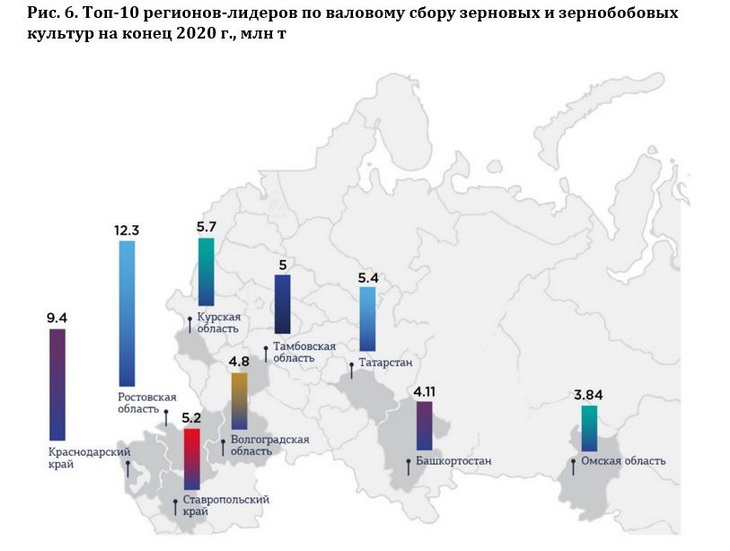

По данным на 20 октября 2020 года лидером по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур уже третий год подряд остается Ростовская область, собравшая 12,3 млн т зерна. Вторым регионом по производству зерновых стал Краснодарский край, регион собрал урожай на 9,4 млн т. Далее идет Воронежская область, которая заметно отстает от первых двух лидеров, собравшая 6,2 млн т зерновых (рис. 6).

На октябрь 2020 года ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обследовано 40,2 млн т зерновых культур (пшеницы мягкой и твердой, ячменя, в т.ч. пивоваренного, ржи и кукурузы) (рис.6).

Пшеница мягкая обследована в 49 регионах Российской Федерации в объеме 32,3 млн т -38,0% от валового сбора регионов обследования (далее – валового сбора), составившего 84,9 млн т.

По результатам обследования 1-го класса выявлено — 0,002% (2019 г. — 0,003%), 2-го – 0,2% от общего объема обследований (2019 г. — 0,02%). Доля 3-го класса сохранилась на уровне 32,3%, что соответствует показателю прошлого года (2019 г. — 32,9%). 4-й класс продолжил расти до 38,9% (2019 г. — 46,0%). Доля 5-го класса уменьшилась до 28,5%, но значительно превышает прошлогодний показатель (2019 г. — 20,7%).

К середине октября 2020 г. доля пшеницы 1-4 классов увеличилась до 71,4%, при этом оставшись ниже значения 2019 г. (2019 г. — 78,9%).

В Южном ФО на дату мониторинга доля пшеницы 1-4 классов выросла до 90,7%, что соответствует уровню 2019 г. В Приволжском ФО доля такого зерна выросла до 48,6%, однако уступает значению 2019 г. В Центральном ФО доля пшеницы 1-4 классов сохранила положительный тренд и составила 64,0%. В Сибирском ФО доля пшеницы указанных классов сократилась до 84,9%, при этом показатель выше уровня прошлого года.

Ячмень обследован в объеме 4,7 млн т в 37 регионах в доле 27,9% от валового сбора в 17,0 млн т. Доля ячменя 1-го класса за отчетную неделю продолжила расти до 26,1%, что соответствует прошлогоднему значению, доля 2-го класса сократилась до 73,9%.

В Южном ФО на дату мониторинга доля ячменя 1 класса снизилась до 16,2%, при этом показатель выше 2019 г. В Центральном ФО доля такого ячменя, напротив, увеличилась до 27,5%, однако осталась ниже прошлогоднего показателя. В Сибирском ФО доля ячменя 1 класса выросла до 38,4%, значительно превысив уровень 2019 г.

Ячмень пивоваренный обследован в объеме 1,1 млн т в 8 регионах в доле 43,1% от валового сбора в 2,6 млн т. На дату отчета доля ячменя пригодного для пивоварения увеличилась до 65,9%, что несколько ниже прошлогоднего значения.

Рожь обследована в объеме 821 тыс. т в 28 регионах в доле 42,2% от валового сбора в 1,9 млн т. На дату отчета доля ржи 1-3 классов снизалась до 89,2%, при этом оказавшись выше уровня 2019 г.

В Приволжском ФО доля ржи 1-3 классов сохранилась на уровне 85,8% и превышает прошлогодний показатель.

Кукуруза обследована в объеме 1,2 млн т в доле 20,4% от валового сбора в 5,8 млн т в 11-ти регионах страны. На дату отчета доля кукурузы для переработки в крупу и муку сократилась до 18,6%, что ниже показателя 2019 г., кормовая продолжала расти до 75,3%, при этом показатель превысил прошлогоднее значение. К середине октября 2020 г. доля кукурузы для крахмалопаточной промышленности сократилась до 1,9%.

Источник

О твердой пшенице и дуруме

Твёрдая пшеница ждёт твёрдого решения: возродится ли в России производство дурума?

До 70-х годов ХХ века наша страна оставалась ведущим мировым производителем твёрдой пшеницы. Культура занимала 3,5-4 млн га и давала 4,5-5 млн тонн зерна. В последние годы площадь сева сократилась до 700 тыс. га, а валовый сбор не превышает 750 тыс. тонн.

Почему аграрии отказались от твёрдой пшеницы? Будет ли она востребована на рынке в ближайшие годы? Как развернуть экспорт зерна в сторону дурума? Об этом Agrobook.ru спросил Сергея Грошева, к. с-х. н., руководителя секции «Твёрдая пшеница» Национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС), руководителя отдела «Твёрдая пшеница» ООО «Агролига».

– Сергей Владимирович, данные, которые опубликовал НССиС о производстве твёрдой пшеницы, впечатляют. До 1970-х годов мы были лидерами по этой культуре, а теперь?

– Сегодня Россия занимает лишь 13-е место в ряду производителей твёрдой пшеницы. Лидерство и по производству, и по экспорту принадлежит Канаде: в прошлом году эта страна вырастила около 5 млн тонн зерна твёрдой пшеницы. В текущем сезоне, по прогнозам IGC, получит 6,1 млн тонн.

Наши аграрии ежегодно собирают всего 650-700 тыс. тонн зерна твёрдой пшеницы. Этот объём не покрывает даже внутреннюю потребность: около 40% необходимого сырья российским макаронным фабрикам приходится завозить из Казахстана, хотя мы могли бы выращивать его на территории нашей страны. И это большая проблема для перерабатывающей отрасли. Доставка из Казахстана обходится нашим макаронным фабрикам примерно в пять рублей за килограмм пшеницы. И это притом что закупочная цена на качественное зерно твёрдой пшеницы достигла 26 000 рублей за тонну без НДС.

Все переработчики на европейской части территории умоляют: давайте что-то делать, чтобы вернуть на европейскую часть России твёрдую пшеницу.

– То есть спрос на твёрдую пшеницу всё-таки есть?

– Спрос еть, и он растёт с каждым годом. Текущая потребность в зерне твёрдой пшеницы – 700-750 тыс. тонн, в перспективе трёх-пяти лет она увеличится до 850-900 тыс. тонн. Но несмотря на высокую закупочную цену и очевидный интерес со стороны переработчиков, роста площадей под твёрдой пшеницей мы не наблюдаем.

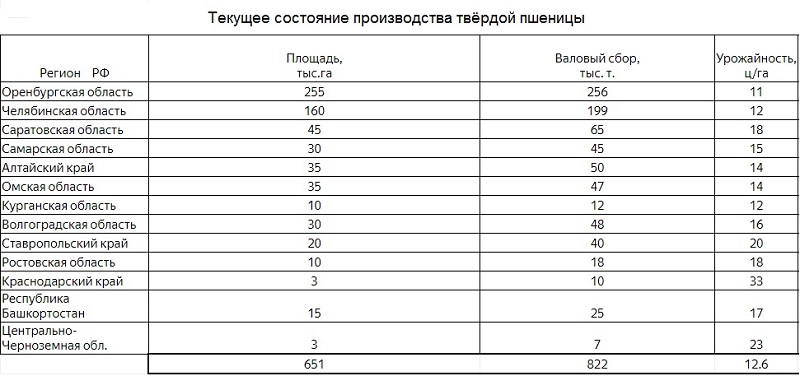

– На юге России твёрдую пшеницу действительно редко выращивают. Я посмотрела данные НССиС – площади у нас совсем крохотные. Ростовская область – 10 тыс. га, Ставропольский край – 20 тыс. га, Краснодарский – 3 тыс. га. Почему в южном аграрном треугольнике эта культура непопулярна?

– Интерес растениеводов к твёрдой пшенице уменьшился по ряду причин. Одна из них – наличие альтернативных культур. Климат стал значительно теплее, чем 20-30 лет назад, и аграрии всё чаще делают выбор в пользу более урожайной озимой мягкой пшеницы. Надо сказать, что наши селекционеры, краснодарский НЦЗ им. П.П. Лукьяненко и зерноградский ВНИИЗК им. И.Г.Калиненко, очень хорошо поработали и создали превосходные сорта мягкой озимой пшеницы, которые позволяют получать с гектара по 6-8 тонн зерна. По крайней мере, 50 центнеров получить несложно. Это в два раза больше, чем может дать яровая пшеница.

Из-за небольшой разницы в цене и большой разницы в урожайности озимая мягкая пшеница оказалась более прибыльной в сравнении с яровой твёрдой пшеницей и вытеснила её не только на юге, но и в центральной полосе, в Поволжье, даже в части Оренбургской области. Не добралась она только до востока Оренбургской и Челябинской областей, где очень суровые малоснежные зимы.

Эти регионы остаются основной зоной возделывания яровой твёрдой пшеницы, которая здесь занимает последние годы 255 тыс. га и 160 тыс. га соответственно, что, в любом случае, в разы меньше площади, которую культура занимала в советский период.

Альтернативой твёрдой пшенице можно считать и масличные, в том числе подсолнечник – который, хотя и является лидером по доходности, стал фактором дополнительного иссушения почвы в и без того малообеспеченных влагой территориях.

На юге России в пользу мягкой пшеницы сыграла ещё и близость к портам. Мягкая пшеница востребована на мировом рынке, аграриям предложено большое разнообразие сортов, можно вырастить большие объёмы зерна и отправить его на экспорт.

– Вы говорите о том, что яровая твёрдая пшеница проигрывает в урожайности озимой мягкой. Но ведь существуют и озимые сорта твёрдой пшеницы, которые также могли бы развиваться за счёт зимне-весенних запасов влаги и давать более высокий урожай. Почему не возделывают их?

– Действительно, в России зарегистрировано 28 озимых сортов твёрдой пшеницы, в том числе краснодарской и зерноградской селекции. Эти сорта обладают хорошей зимостойкостью, но зерно, которое они дают, порой не соответствует высоким международным стандартам, предъявляемым к сырью для производства макарон. То есть они могут иметь высокую урожайность, хорошую натуру, достаточную стекловидность и высокое содержание белка. Но есть ряд требований, которые не отражены в российских стандартах – например, качество клейковины и индекс цвета, и по этим параметрам зерно не всегда соответствует запросам переработчиков. Такое зерно если и применяется в макаронной промышленности, то в качестве удешевления помольных партий. Основой для макарон всё же является зерно яровой твёрдой пшеницы.

Национальный союз селекционеров и семеноводов поднял этот вопрос на недавнем совещании с Минсельхозом России. Мы объяснили: нам необходимо привести российские стандарты к мировым.

Почему это важно?

В Советском Союзе вся продукция выпускалась по ГОСТам. После перестройки у производителей появилась возможность выпускать товары по так называемым «техническим условиям». ТУ позволило предприятиям пищевой промышленности ради удешевления производства частично заменять твёрдую пшеницу мягкой, но качество макарон, конечно, ухудшилось.

Сегодня рынок диктует нам свои условия. Разница между пачкой дорогих и дешёвых макарон составляет около 50 рублей. Поскольку макароны не основной продукт в нашем рационе, хозяйки готовы заплатить на 50 рублей больше за качество и получить макароны, которые не развариваются, не слипаются, не содержат ничего, кроме крупки (семолины) из твёрдой пшеницы и воды и имеют хорошие вкусовые свойства.

Конкуренция заставляет наши макаронные фабрики соревноваться в качестве, а достичь его можно главным образом за счёт высокого качества зерна.

На большинстве перерабатывающих заводов в России уже стоит либо итальянское, либо швейцарское оборудование, которое рассчитано на зерно, соответствующее мировым стандартам качества. Отмечу, что, по данным Центра оценки качества зерна (структура Россельхознадзора), в последние годы в России практически не было твёрдой пшеницы, соответствующей по качеству пшенице первого и второго классов даже по российскому ГОСТу.

Единообразие стандартов будет полезно и для всех селекционных центров: учёные будут знать, совершенствованием каких параметров пшеницы следует заниматься для соответствия современным требованиям пищевой индустрии и потребительского рынка.

Понимая вышеперечисленные проблемы, более десяти лет назад компания «Агролига Центр Селекции Растений» вместе с учёными из Самарского НИИ сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова и селекционерами Италии начали работать над улучшением качества яровой твёрдой пшеницы. Результатом нашего совместного труда стали два новых сорта – Бурбон и Таганрог, они уже внесены в Госреестр.

Сейчас по такой же модели мы с коллегами из Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко и итальянскими генетиками начинаем работу над совершенствованием сортов озимой твёрдой пшеницы. И я уверен, в ближайшие годы мы сможем дать аграриям юга России высокоурожайные озимые сорта твёрдой пшеницы, которая бы соответствовала всем требованиям переработчиков – не только отечественных, но и зарубежных.

– Вы считаете, у южнороссийского дурума есть перспектива выйти на экспорт?

– Ситуация с дурумом в мире более напряжённая по сравнению с мягкой пшеницей, так как производство твёрдой пшеницы не обеспечивает растущее потребление.

По прогнозам IGC, в текущем сезоне мировое производство твёрдой пшеницы составит 34,3 млн тонн. Это на 6% ниже среднего урожая за последние пять лет. Примерно 7,4 млн тонн произведут страны ЕС, 6,1 млн тонн – Канада, по 1,6 млн тонн – Мексика и США.

Итальянские предприятия производят ¼ потребляемой в мире пасты, но испытывают дефицит сырья, который на 30-40% покрывается за счёт импорта. Потребность Италии и Турции в дуруме составляет три четверти экспортного рынка твёрдой пшеницы.

У нас ведь есть исторический опыт, когда Россия поставляла за рубеж большие объёмы высококачественного зерна твёрдой пшеницы – и сейчас наша страна могла бы стать заметным игроком на этом рынке.

Антиглифосатная кампания в Европе ведёт к тенденции отказа от традиционных поставщиков дурума из Канады и поиску новых рынков. Казахстан уже отреагировал на это поставками – в том числе поставками твёрдой пшеницы, выращенной из сортов зарубежной селекции.

На месте Казахстана могли бы быть наши экспортёры. Не говоря уже о том, что в перспективе Россия способна поставлять за рубеж не зерно, а макароны – готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

– За кем же последнее слово в этом вопросе? За селекционерами, растениеводами, Минсельхозом?

– Возрождать производство твёрдой пшеницы можно только сообща. Перед селекционерами стоит задача по созданию современных и востребованных сортов, а также сортовых технологий, адаптированных к условиям конкретного региона.

К этой работе нужно подключиться и семеноводческим хозяйствам. Нельзя сказать, что регионы сегодня однородно обеспечены семенами высоких репродукций.

Семеноводство твёрдой пшеницы характеризуется низким планированием: невозможно производить семена, не имея чёткого представления о том, насколько они будут востребованы. Если спрос окажется низким, велика вероятность, что семенной фонд хозяйствам придётся его продавать как товарное зерно, что и происходит в последние годы.

Не обойтись и без государственной поддержки. Если вы посмотрите на отчётность разных ведомств, то с трудом найдёте информацию о статистике производства твёрдой пшеницы, так как эта культура не выделена отдельной строкой, она растворяется в данных по яровой и озимой пшенице.

Знаете, я недавно встретил в прессе абсурдное заявление: автор публикации от имени МСХ сокрушался, что при урожае свыше 130 миллионов тонн недопустим рост цен на макароны. Но при чём здесь урожай зерна (учитывающий, кстати, не только пшеницу, но также ячмень, горох, кукурузу) и твёрдая пшеница, которая является сырьём для макарон? Квота на экспорт зерна никак не повлияет на её цену, потому что твёрдую пшеницу мы, напротив, импортируем пока из Казахстана, но не исключено, что переработчики будут вынуждены принять решение о завозе дурума из дальнего зарубежья, в том числе из Канады.

Одна из крупных макаронных фабрик закладывала в свой бюджет на текущий год цену закупки зерна твёрдой пшеницы в размере 17 рублей, а фактически вынуждена платить по 25-27 рублей. Как в этом случае можно удержать цену на макароны?

На мой взгляд, должно быть принято твёрдое решение и со стороны аграрного ведомства – развивать производство дурума внутри России.

На днях я обследовал поля в Краснодарском крае. На востоке и северо-востоке Кубани состояние озимых полей очень плохое. Вероятно, предстоит пересев. Обследования показывают, что и в Ростовской области, особенно в центральной её части, всходы крайне неоднородные и уже сейчас хозяйства ищут семена яровых культур для ремонта или пересева. Я надеюсь, что, выбирая яровую культуру для пересева, аграрии обратят внимание и на сорта твёрдой пшеницы. Их решение имеет большое значение в деле возрождения производства дурума.

Лёд может тронуться только после очень большого усердия всех сторон.

Источник