Показатели урожая и урожайности сельскохозяйственных культур

Состав и структура посевных площадей. Классификация сельскохозяйственных культур

Данные о посевных площадях в абсолютном выражении позволяют рассчитать их структуру.

Структура посевных площадей представляет собой долю или удельный вес площади посева каждой культуры или группы культур в составе общей посевной площади.

Структура посевных площадей

где

Структура посевных площадей позволяет оценить качественный состав сельскохозяйственных культур и во многом характеризует производственное направление не только растениеводства, но и хозяйства в целом. По структуре посевных площадей можно судить о специализации сельскохозяйственного производства.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных организаций в динамике по разным причинам может существенно различаться, нередко превышая пахотную площадь. Поэтому за исходную базу при расчете структуры посевных площадей необходимо брать весеннюю продуктивную площадь по каждой культуре или группе культур и относить ее к площади пахотных земель. Полученные таким образом структурные показатели отличаются более высокой объективностью и повышенной ценностью при проведении статистического анализа.

При анализе состава посевных площадей следует выделить группы качественно однородных сельскохозяйственных культур по характеру производственно-технического назначения: зерновые, технические, овощебахчевые, картофель, кормовые, сидеральные культуры.

Зерновые в зависимости от срока сева делятся на озимые и яровые.

По хозяйственному использованию зерновые культуры подразделяются на группы:

— продовольственные хлебные (рожь, пшеница);

— продовольственные крупяные (просо, гречиха);

— зернобобовые (горох, соя);

— зернофуражные (овес, ячмень, кукуруза и др.).

В группу технических культур входит значительное число различных по характеру продукции и способу возделывания культур (лен, озимый и яровой рапс, сахарная свекла, и др.).

В третью группу сельскохозяйственных культур входят овощные и бахчевые культуры: капуста, морковь, свекла столовая, помидоры, огурцы, редис, лук, тыква, кабачки.

Важной продовольственной культурой для Беларуси является картофель, который выращивается на продовольственные, технические и кормовые цели.

К группе кормовых культур относятся кормовые корнеплоды, кукуруза на силос, многолетние и однолетние травы.

К сидеральным культурам относятся культуры, посевы которых используются на зеленое удобрение (люпин и сераделла).

По способам посева сельскохозяйственные культуры делятся на сплошные и пропашные, беспокровные и подпокровные.

В зависимости от продолжительности жизни растений все посевы делятся на однолетние, двухлетние и многолетние (постоянные) культуры.

К однолетним сельскохозяйственным культурам относятся культуры, которые дают только один урожай и продолжительность вегетационного периода которых составляет менее одного года.

К двухлетним сельскохозяйственным культурам относятся культуры, у которых жизненный цикл (с момента всходов до получения урожая) продолжается два года.

К многолетним сельскохозяйственным культурам относятся культуры, которые занимают площадь и приносят продукцию на протяжении нескольких лет (клевер, люцерна, житняк, тимофеевка и др.). Сюда относятся плодовые, ягодные, декоративные и другие культуры.

Многолетние травы по способу посева делятся на беспокровные травы, высеваемые на самостоятельной площади, и на подпокровные травы, посев которых производится не на самостоятельной площади, а на площади, засеянной какой-либо однолетней культурой — озимой или яровой. Применение подпокровных посевов производится с целью более эффективного использования площади в год посева трав за счет получения урожая покровной культуры (обычно зерновой).

Подпокровный посев многолетних трав производится ранней весной, в отдельных случаях — осенью. Культура, с которой сеются многолетние травы, называется покровной культурой. Многолетние подпокровные травы в большинстве районов в год посева не дают продукции, и первый их укос производится в следующем году, когда они занимают уже самостоятельную площадь. Продолжительность пребывания многолетних трав в поле зависит от ряда причин и хозяйственных соображений, в частности от севооборота, урожайности и др.

Урожай и урожайность сельскохозяйственных культур являются прямыми статистическими характеристиками уровня развития растениеводства и всего сельскохозяйственного производства.

Урожай (валовой сбор) — общий объем продукции той или иной сельскохозяйственной культуры (группы культур) в натуральном выражении, полученной со всей площади посевов.

Урожай представляет собой сложный процесс возделывания культур, для характеристики которого используется ряд показателей.

Различают следующие показатели урожая: видовой урожай, урожай на корню перед началом своевременной уборки, фактический урожай, чистый урожай.

Видовой урожай — предполагаемый ожидаемый объем продукции сельскохозяйственных культур, исходя из состояния посевов на разных стадиях вегетационного развития. Определяется экспертным (глазомерным) путем либо выборочным методом (посредством наложения метровок) с учетом состояния посевов: густоты, развитости, внешнего вида и др. Определение и оценка видового урожая направлены на принятие оперативных управленческих решений в технологии производства растениеводческой продукции.

Урожай на корню перед уборкой — фактически выращенный, но еще не убранный урожай.

Его размер может быть определен следующими способами:

— расчетным (на основании сплошных данных о фактическом сборе и выборочных данных о потерях при уборке урожая с типичных участков);

— путем наложения метровок на посевы перед уборкой (если позволяют условия);

— глазомерным способом оценки посевов опытными специалистами.

Фактический урожай (валовой сбор) представляет собой собранный и оприходованный сбор сельскохозяйственных культур со всей фактически убранной площади посевов. Его определяют непосредственным взвешиванием и измерением в ходе уборки. Фактический урожай по ряду культур (по группе зерновых и зернобобовых) учитывают в первоначально оприходованной массе (бункерный урожай).

После очистки и сушки (например, по льну-долгунцу и рапсу) определяют урожай в массе после доработки (амбарный урожай), более точно характеризующей объем полученной продукции. Для точных сравнений урожай после доработки пересчитывается на стандартную влажность, а по ряду технических культур учитывается в зачетной массе, принятой с учетом стандартных показателей качества (засоренности, влажности и др.). Фактический сбор отличается от урожая на корню перед уборкой на величину потерь во время уборочных работ.

Чистый урожай — фактический урожай после доработки за вычетом израсходованных на этот урожай семян соответствующих видов сельскохозяйственных культур. Чистый урожай можно рассчитать по зерновым, зернобобовым культурам, льносеменам, рапсу, картофелю.

Урожайность представляет собой результативный показатель, характеризующий количество продукции, полученной в среднем с единицы площади (га, м 2 ). На уровень урожайности влияют качество почвы, метеорологические условия, уровень интенсификации сельскохозяйственного производства.

Валовой сбор представляет собой произведение урожайности на посевную площадь. Урожайность исчисляется делением валового сбора на посевную площадь.

Урожайность дифференцируют соответственно видам урожая: видовую, урожайность на корню перед уборкой, фактическую, чистую урожайность.

В сельскохозяйственных организациях Беларуси урожайность почти всех культур рассчитывают на единицу весенней продуктивной площади. Урожайность по однолетним и многолетним травам (на сено, зеленую массу и семена) определяется на единицу фактически убранной площади.

В статистике различают индивидуальную (по одной культуре) и среднюю (по однородной группе культур) урожайность. Для расчета средней урожайности применяется способ средней арифметической взвешенной величины:

где

Как индивидуальная, так и средняя урожайность культур — это важнейшие показатели, характеризующие не только уровень использования земель сельскохозяйственного назначения, но и во многом определяющие эффективность работы сельскохозяйственных организаций, фермерских, крестьянских, личных подсобных хозяйств.

Источник

Производство зерна в России 2020: структура посевных площадей и урожайность

Основа растениеводческой отрасли в РФ – производство зерновых и зернобобовых культур, посевная площадь которых в 2020 году увеличилась на 1 321 тыс. га по сравнению с 2019. Кроме того, по прогнозам ведомств, планируется рост валового сбора к концу уборочной сессии с урожайностью до 30 центнеров с гектара

В исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представлена общая характеристика рынка зерна в РФ по итогам 2020 года.

Основой растениеводческой отрасли АПК России является производство зерновых и зернобобовых культур, удельный вес которых в структуре посевных площадей составляет почти 60%.

В 2020 году общий объем посевных площадей под растениеводческие культуры уменьшился на 250 тыс. га 0,3% по сравнению с предыдущим годом. В структуре всех посевных площадей России зерновые и зернобобовые культуры в 2020 году увеличились на 1 321 тыс. га по сравнению с 2019 годом (табл.1).

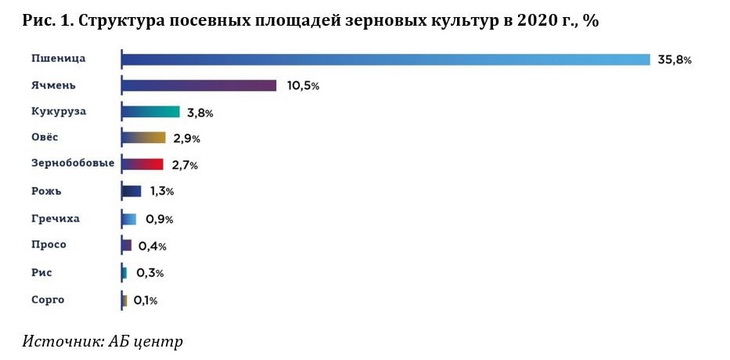

В 2020 году в структуре посевных площадей РФ зерновые и зернобобовые культуры заняли самый большой объем – 58,8% от совокупности всей посевной площади под растениеводческие культуры, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году (56,9%) (рис. 1).

Вот уже 20 лет лидером среди всех зерновых культур в структуре посевных площадей России является озимая и яровая пшеница, которая в 2020 году заняла 35,8% всей площади под зерновые. Также существенный объем занимают ячмень с долей посевной площади в 10,5%, кукуруза – 3,8% и овес – 2,9%.

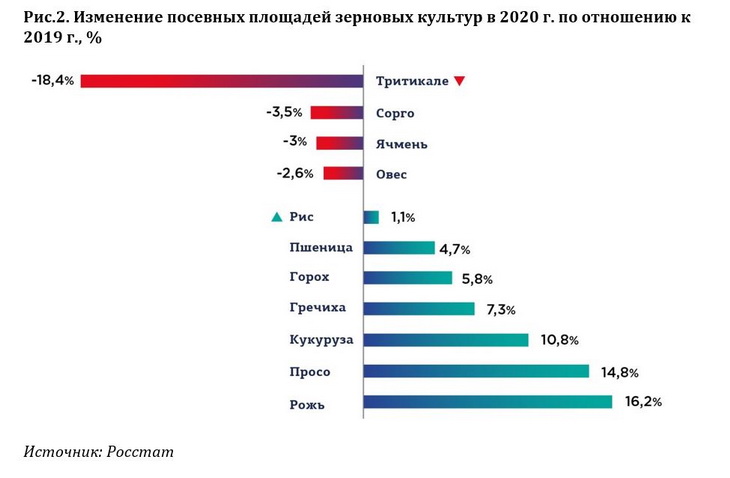

В 2019 – 2020 гг. наблюдается прирост площади посевных площадей не только под пшеницу, но и под рожь, просо, кукурузу и др. В 2020 году в большей степени были расширены посевные площади под рожь, которые увеличились на 127 тыс. га (16,2%), а также под просо – на 58 тыс. га (14,8%) и кукурузу – на 279 тыс. га (10,8%) (рис.2).

Несмотря на расширения посевных площадей некоторых зерновых культур в 2020 году, наблюдается также их сокращение в отношении, в первую очередь, тритикале – на 26 тыс. га (18,4%). Уменьшение посевных площадей коснулось также сорго – 3 тыс. га (-3,5%), ячменя – 261 тыс. га (-3%) и овса – 65 тыс. га (-2,6%).

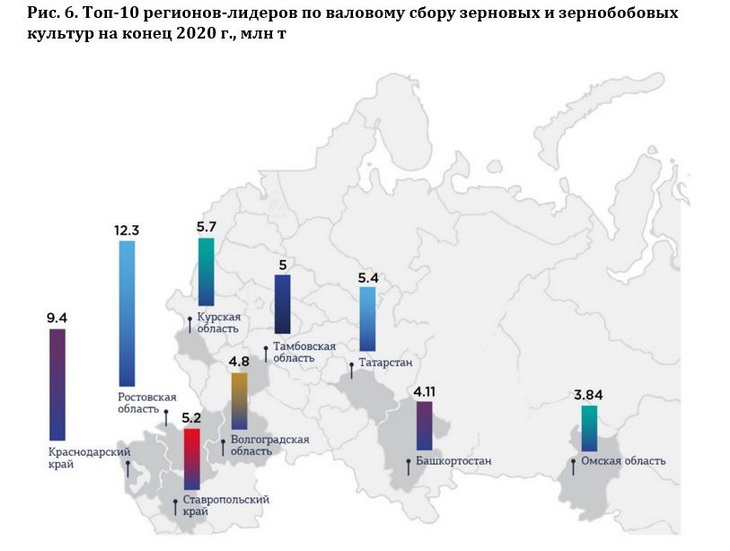

Ведущим регионом по посеву пшеницы в 2020 году стала Ростовская область, где посевные площади под данную зерновую культуру составили порядка 2,87 млн га, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году.

Второе место занимает Ставрополье, регион засеял пшеницей более 2 млн га, что на 3,9% больше прошлогоднего показателя.

В тройку лидеров входит также Алтайский край, засеявший 1,7 млн га с сокращением посевных площадей под пшеницу на 8,4% по отношению к прошлому году.

В Оренбургской области под пшеницу отведено 1,68 млн га, что выше прошлогоднего показателя на 2,3%. Замыкает ТОП-5 регионов-лидеров по посеву пшеницы Краснодарский край, где было засеяно порядка 1,63 млн га, что на 5,1% выше прошлогоднего показателя.

В целом, посевные площади под пшеницу в 2020 году превышают прошлогодний показатель на 1,3 млн га, составив 29,4 млн га. Данный показатель является рекордным с начала 2000 года.

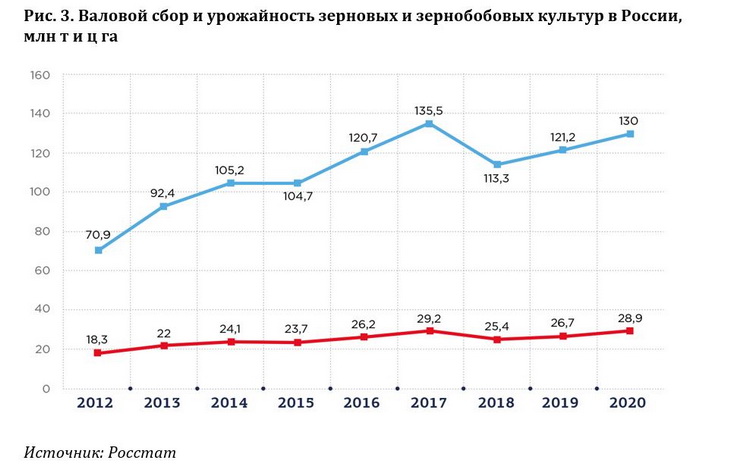

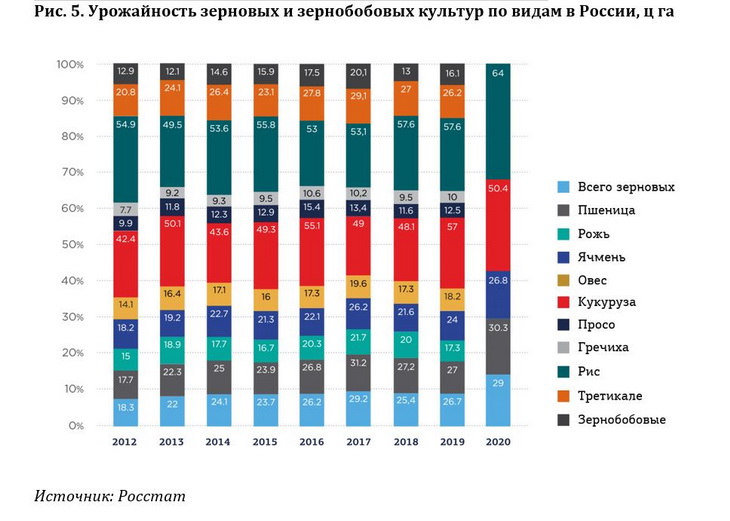

На октябрь 2020 года урожай в России был собран c 95% всей посевной площади. По расчетам различных ведомств, планируется рост валового сбора зерновых культур к концу уборочной сессии от 128 до 132 млн т с урожайностью 30 центнеров на один гектар (рис. 3).

В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом увеличился на 7,9 млн т (7%), составив в целом по России 121,2 млн т при урожайности почти в 26,7 ц га.

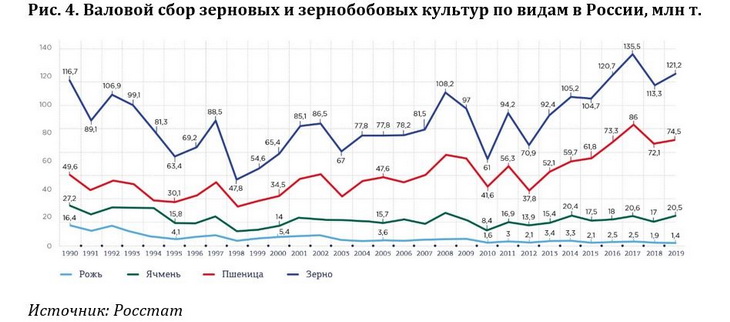

Самую большую долю в структуре валового сбора зерновых занимает пшеница – 74,5 млн т в 2019 году, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Уже на 20 октября 2020 года при общем валовом сборе зерновых в 130 млн т пшеницы произведено 87,5 млн т с урожайностью 30,3 ц га. (рис.4).

Все показатели производства пшеницы приблизились к рекордным 2017 года, когда ее валовой сбор составил 86 млн т. Как было отмечено выше, объем посевных площадей, в том числе под пшеницу, увеличивается третий год подряд в среднем на 3,3%, что и обеспечивает высокий рост производства и урожайности (рис. 5).

По оперативным данным АПК, осенью 2020 года наблюдался рост урожайности по стратегически важным категориям зерновых и зернобобовых культур, в частности, пшеницы и ячменя, которые вместе с кукурузой составляют основную долю экспорта. Кроме роста показателей производства и урожайности пшеницы отмечено повышение урожайности ячменя на 2,8 ц га и риса на 6,4 ц га, по сравнению с прошлым годом.

В отношении кукурузы наблюдается снижение урожайности на 6,6 ц га. При увеличении в 2020 году посевной площади под кукурузу почти на 11% происходит снижение ее производства, которое обусловлено засухой в летний период на юге страны. Прогнозируется валовой сбор кукурузы порядка 13,5 млн т, что почти на 782 млн т меньше предыдущего года.

По данным на 20 октября 2020 года лидером по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур уже третий год подряд остается Ростовская область, собравшая 12,3 млн т зерна. Вторым регионом по производству зерновых стал Краснодарский край, регион собрал урожай на 9,4 млн т. Далее идет Воронежская область, которая заметно отстает от первых двух лидеров, собравшая 6,2 млн т зерновых (рис. 6).

На октябрь 2020 года ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обследовано 40,2 млн т зерновых культур (пшеницы мягкой и твердой, ячменя, в т.ч. пивоваренного, ржи и кукурузы) (рис.6).

Пшеница мягкая обследована в 49 регионах Российской Федерации в объеме 32,3 млн т -38,0% от валового сбора регионов обследования (далее – валового сбора), составившего 84,9 млн т.

По результатам обследования 1-го класса выявлено — 0,002% (2019 г. — 0,003%), 2-го – 0,2% от общего объема обследований (2019 г. — 0,02%). Доля 3-го класса сохранилась на уровне 32,3%, что соответствует показателю прошлого года (2019 г. — 32,9%). 4-й класс продолжил расти до 38,9% (2019 г. — 46,0%). Доля 5-го класса уменьшилась до 28,5%, но значительно превышает прошлогодний показатель (2019 г. — 20,7%).

К середине октября 2020 г. доля пшеницы 1-4 классов увеличилась до 71,4%, при этом оставшись ниже значения 2019 г. (2019 г. — 78,9%).

В Южном ФО на дату мониторинга доля пшеницы 1-4 классов выросла до 90,7%, что соответствует уровню 2019 г. В Приволжском ФО доля такого зерна выросла до 48,6%, однако уступает значению 2019 г. В Центральном ФО доля пшеницы 1-4 классов сохранила положительный тренд и составила 64,0%. В Сибирском ФО доля пшеницы указанных классов сократилась до 84,9%, при этом показатель выше уровня прошлого года.

Ячмень обследован в объеме 4,7 млн т в 37 регионах в доле 27,9% от валового сбора в 17,0 млн т. Доля ячменя 1-го класса за отчетную неделю продолжила расти до 26,1%, что соответствует прошлогоднему значению, доля 2-го класса сократилась до 73,9%.

В Южном ФО на дату мониторинга доля ячменя 1 класса снизилась до 16,2%, при этом показатель выше 2019 г. В Центральном ФО доля такого ячменя, напротив, увеличилась до 27,5%, однако осталась ниже прошлогоднего показателя. В Сибирском ФО доля ячменя 1 класса выросла до 38,4%, значительно превысив уровень 2019 г.

Ячмень пивоваренный обследован в объеме 1,1 млн т в 8 регионах в доле 43,1% от валового сбора в 2,6 млн т. На дату отчета доля ячменя пригодного для пивоварения увеличилась до 65,9%, что несколько ниже прошлогоднего значения.

Рожь обследована в объеме 821 тыс. т в 28 регионах в доле 42,2% от валового сбора в 1,9 млн т. На дату отчета доля ржи 1-3 классов снизалась до 89,2%, при этом оказавшись выше уровня 2019 г.

В Приволжском ФО доля ржи 1-3 классов сохранилась на уровне 85,8% и превышает прошлогодний показатель.

Кукуруза обследована в объеме 1,2 млн т в доле 20,4% от валового сбора в 5,8 млн т в 11-ти регионах страны. На дату отчета доля кукурузы для переработки в крупу и муку сократилась до 18,6%, что ниже показателя 2019 г., кормовая продолжала расти до 75,3%, при этом показатель превысил прошлогоднее значение. К середине октября 2020 г. доля кукурузы для крахмалопаточной промышленности сократилась до 1,9%.

Источник