Делить с землей тепло и стужу… Женщины, подростки и старики кормили страну и фронт

В 1941 году под вражеской оккупацией оказались Украина, Белоруссия, Прибалтика и Кубань. Тяжесть снабжения страны продовольствием легла на тыловые районы. Но на селе число трудоспособных по сравнению с предвоенным 1940 годом уменьшилось почти на треть. На фронт были отправлены почти все грузовые автомашины, тракторы и лошади. Полевые работы пришлось вести вручную. Женщины, подростки и старики стали на селе главной рабочей силой. Дневники и воспоминания того времени из уфимских архивов позволяют представить, как все это происходило.

Война разрушила весь круг деревенской жизни, привычный распорядок: дети стали за взрослых, коровы – за лошадей, женщины подпоясались ремнями, взяли в руки гаечные ключи, сели за трактора…

Беззащитной и неустроенной оказалась деревня без мужика. В деревенском хозяйстве крестьянин, кроме основных работ на поле и в лесу, умел делать понемножку все. Для этого имелся инструмент – топор, пила, молоток, рубанок, стамеска, долото, клещи, шило и дратва. Лишь для особой сложности задач звали печника, кровельщика, стекольщика или коновала. На мужицкой универсальности и держалось хозяйство. Война же показала, что заменить ее нечем – женщина со своей сноровкой и своим кругом забот с трудом вписывалась в мужское тягло.

Из воспоминаний: бабы косят траву у дороги, а косы у них не отбиты. Им замечают, что «пупки», то есть поперечные рукоятки, прикреплены к косью неправильно, а женщины отвечают: «а перевязать некому».

М.Ш. Фатыхова, председатель колхоза «Идельбуй» Дюртюлинского района Башкирии

Еще воспоминание. Под открытым небом лежат груды льна, который весной посеяли, осенью успели сложить в кучу, но с началом распутицы не вывезли, оставили гнить, не выколотив льняного семени. Неподалеку посреди поля ржавеют какие-то машины, культиваторы и сеялки, вросшие в мерзлую землю, – их остались среди поля в зиму…

До войны перед каждым деревенским домом навалом лежали бревна, привезенные для распиловки. Это было самое излюбленное место детских игр и забав. Теперь не было перед домами ни осиновых, ни березовых запасов, в обогрев шел хворост, а в безлесных районах – солома.

Захирели, перевелись без ухода пасеки – в середине лета выше ульев буйствовала трава. Деревья в садах, тоже почувствовав слабину хозяйской руки, начали омертвевать то одной, то сразу несколькими ветвями одновременно, а иногда присыхала целая яблоня сразу.

Бригадир женской тракторной бригады Ф.К. Кагарманова. Дюртюлинский район, 1942 г.

Сенокос в деревне считался одним из любимых занятий. Он проводился сообща, объединял жителей села на одном поле. Всем миром выходили на сенокос, становились рядом, тягались друг с дружкой, в минуты отдыха – балагурили. В полдень вместе выходили ворошить сено, разбивать валки. Вместе возвращались в деревню с песнями… Теперь не было больше такого сенокоса, а если слишком громко в деревне звучала песня, укоряли – «вы поете, а у людей горе».

По воспоминаниям, труднее всего было пережить зимние месяцы. Окна почти во в избах однорамные, вечно замерзшие. Дров не хватало, и некоторые деревенские семьи, сговорившись, зимовали под одной крышей. В избах, где жили по две семьи, детей укладывали по шесть-семь в ряд. Почти никогда между собой не ссорились, друг другу рассказывали сказки, читали вслух стихи, загадывали загадки. Когда взрослые читали письма с фронта, дети слушали, радуясь и переживая вместе со всеми.

Осенью снег покрывал целые поля со спелыми, но неубранными колосьями. Вспоминают, что один год неподалеку от деревни под снег ушло целое поле просо. Весной голодные односельчане ходили туда собирать колоски. От муки из перезимовавших зерен начались болезни.

Жена фронтовика Тарифа Валитова осталась дома одна с четырьмя детьми. Их корова имела привычку телиться очень поздно. Дети смотрели через замерзшие окна во двор и все ждали, когда же отелится корова. Старшая дочь говорила: «Ты, корова, отелиться когда-нибудь и отелишься, но отелишься после нашей смерти». Так и вышло – не дождавшись отела и молока, дети отравились перемерзшим зерном.

Символ голодного года – трава лебеда. Но в конце войны заговорили о новой пище – липовых листьях. Их сушили, молотили в ручной мельнице, из муки пекли лепешки. Говорили, что они не дерут горло так, как лепешки из «трахмала» – месива из гнилых картошек, собранных по весне.

Однообразная зимняя жизнь казалась нескончаемой. Трепетно ждали прихода весны – теплой, светлой, сытной. Весной подростки пахали землю, боронили пашню, а старики вручную засевали поля. Не хватало тракторов, лошадей, рабочих рук…

Дети и подростки оказались с размаха вброшены во взрослую жизнь. Деревенских детей, взрослеющих и так рано, война сразу поставила вровень со взрослыми. Взрослость теперь наступала не по обычной для мальчишки тяге к взрослым промыслам, а потому, что в доме он становился единственным мужиком. Если до войны подростка, которому раньше времени хотелось косить и пилить дрова, специально сдерживали, теперь привилегии детства исчезли.

Из-за нехватки учителей детей отпускали на каникулы не на три месяца, а на пять – с мая по октябрь. Занятия в школе многие бросили. Это происходило чаще из-за голода или отсутствия одежды.

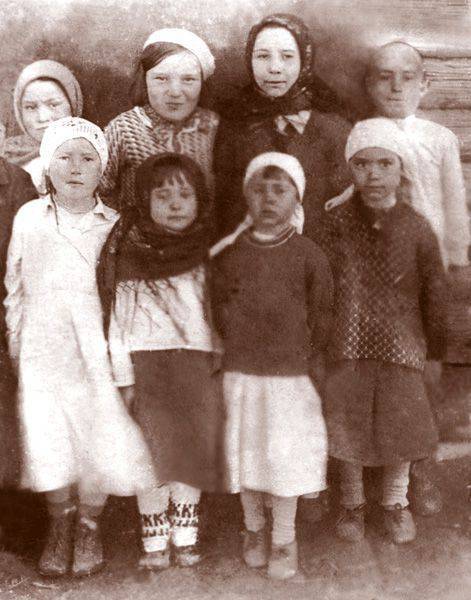

Деревенские дети военной поры. Деревня Ишкарово Илишевского района БАССР, 1942 г.

«Для занятий не было ни книг, ни тетрадей, ни ручек с карандашами, – вспоминал житель Федоровского района Башкирии Равиль Ялчин. – Многие мои одноклассники в сентябре не смогли прийти в школу – не было одежды и обуви; только холод, голод и нищета в каждом доме. В четвертом классе к концу учебного года учеников осталось трое. Наша степенная, скромная и умная учительница Бади Хамзовна Янбулатова попросила нас пригласить остальных учеников сдавать выпускные экзамены: собралось всего девять человек. Так мы сдали выпускные экзамены и окончательно завершили учебу».

Мальчишки, начиная с 9-10 лет, пасли скот, удили рыбу, шли в лес, чтобы срубить подходящее дерево и сделать топорище, вязали верши, рубили хвою, драли корье. Девочки к тем же годам уже пряли, учились плести, ткать и шить, помогали на покосе, умели замесить хлебы и поставить пироги. Четырнадцатилетние считались взрослыми, соответствующим был спрос и чувство ответственности. Подростки могли сеять, боронить, а некоторые помогали и косить.

Воспоминание. Студентка Уфимского авиационного института Наиля Терегулова во время летних каникул направлена на сельхозработы в деревню Бузюрово Бакалинского района, где жила ее двоюродная сестра. С собой захватила гостинец – 400 грамм паечного пиленого сахара. Когда к ее родственникам зашла четырехлетняя соседская девочка, ее решили угостить. Но девочка даже не знала, что такое сахар, стала этими кусками играть…

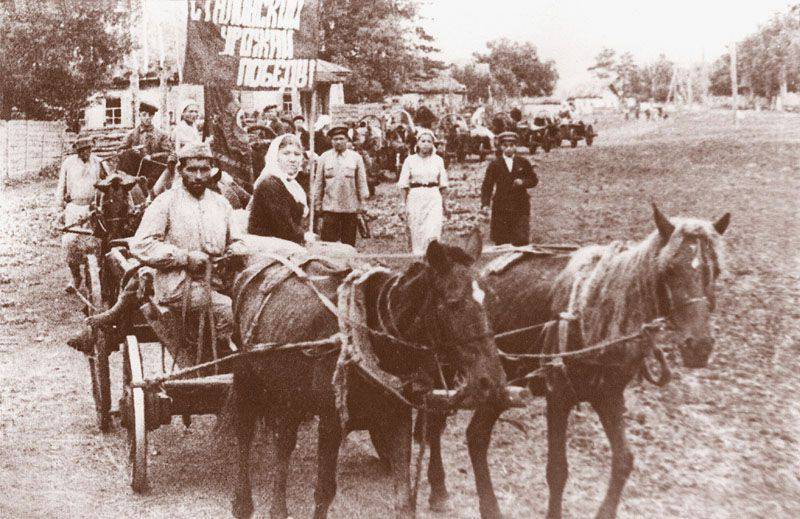

Отправка посылок на фронт. Дюртюли, 1942 г.

Немного осталось в деревне тракторов, чуть больше – комбайнов. Но кому работать? В начале 1942 года в Башкирии не хватало более трех с половиной тысяч трактористов, около полутора тысяч комбайнеров. Срочно организовали курсы при МТС для женщин. Вместо привычных кепок из-за штурвала выглядывали разноцветные косынки…

Вместе с женщинами и подростками на поля вышли старики. Газеты писали: в колхозе «Кызыл байрак» Караидельского района девяностолетний Фаиз Хасанов ночью пас коней, а днем выходил на стогование сена и косьбу хлеба. Из стариков организовывали бригады косарей и жнецов. В колхозе «Янги юл» Чишминского района восьмидесятилетняя Тайфа Имашева каждый день без воскресений выходила на жатву…

Более четырех пятых посевной площади в Башкирии убирали все же вручную или простыми уборочными машинами. Машинисты косилок работали без смены всю светлую часть суток. Лошади не выдерживали, их меняли каждые четыре часа, люди же работали по пятнадцать-восемнадцать часов.

Но людей все равно не хватало. Тогда на уборочные работы было мобилизовало с июля по октябрь населения всех городов и рабочих поселков республики. Начало учебных занятий в вузах и техникумах перенесли с 1-го сентября на 15-е октября.

…Они принимали за наступление весны каждый ветер с юга, но весна все не приходила. Направление ветра менялось, но в апрельском воздухе пахло февральской сыростью. Потом наступил май. Днем моросили дожди, в самом конце мая частыми стали ночные заморозки.

На пашне в совхозе им. Цурюпы Уфимского района. 1944 г.

Весенний сев начали позже обычного. К выборочным полевым работам в начале мая приступили лишь в нескольких центральных районах. Массовый сев в западных, юго-восточных и северо-западных районах Башкирии начался после 9 мая, а в северных и зауральских районах – в конце месяца. К началу сева лошадей и тракторов в деревнях почти не осталось. Площади под посевную пришлось готовить весной, – осенью поля не были вспаханы.

В Федоровском районе, на юге республики, сеять начали 12 мая. Реки уже вернулись в берега, вода оставалась лишь в бочажках по сторонам дороги, а вешки на обочине, которыми отмечали зимний путь, все еще торчали.

Земли третьей бригады тянулись у подножья Мышагыра до гребня Девяти Шалашей. Бригада состояло из девушек и мальчиков-подростков, которые боронили зябь, ведя лошадей на поводу, а семнадцатилетний Равиль Ялчин, который был за старшего, сидел на единственной в бригаде конной сеялке. Конюхами работали Рабига Абдракова и шестнадцатилетний Агзам Кулушев, а Гайнизяп Валитова и Ракия Мустафина на двух парах лошадей возили зерно на Стерлитамакский элеватор. Каждый из работников получал ежедневный приварок на обед из дробленого овса с шелухой.

Трактористка Е.П. Ташкинова Андреевской моторно-тракторной станции Илишевского района БАССР

Для работы в поле нужна обувка. Сапоги берегли. Равиль Ялчин вспоминал, что у бабушки нашлись старые сарыки с узорами в форме лотоса. Вместе с портками, заплатанными на коленях, они придавали ему такой вид – стыдно в зеркало посмотреть – но ничего не поделаешь….

Трактора на машинно-тракторной станции кое-как собрали, но горючего не хватало. Когда в колхозе появились двое старых бригадиров, вернувшихся по ранению на поправку, всей деревней просили военкомат дать им бронь.

Работа на полях шла с рассвета до сумерек, а трактористы работали и по ночам. Был среди них шестнадцатилетний Асхат, такой малюсенький, что за рулем не видно. Кто постарше, сядут под скирдой и следят: мотор гудит, огонек движется – значит, пашет Асхат. Но случалось – огонек остановился, мотор заглох, трактор стоит, фонарь горит, а тракторист с прицепщиком залезли под теплый мотор греться и заснули. Их растормошат – они еще немного поработают. Старшие рукой машут и сами садятся за руль. «Вот с такими орлами в войну и вели сельское хозяйство».

Девушки в бригаде, несмотря на голод и усталость, были смешливы, языкасты, в глазах светились природная жажда жизни. Пели: «Советская форма – сто грамм норма».

Источник

Военное детство на колхозных полях

Сельские дети все лето поливали и пололи колхозные овощи, помогали матерям на колхозной ферме, на пахоте и в заготовке дров на зиму, косили и сушили сено на покосах наравне со взрослыми, перевозили грузы на лошадях.

Красноярские школьники на работе в лесу, 1943 г. Источник: книга «Красноярск — Берлин. 1941—1945 гг.», 2009 г. Красноярские школьники на работе в лесу, 1943 г. Источник: книга «Красноярск — Берлин. 1941—1945 гг.», 2009 г.

После ухода мужчин на войну все трудности тыловой жизни легли на плечи женщин, стариков и детей. Тем, чье детство выпало на военное лихолетье, пришлось особенно несладко — зачастую они работали наравне со взрослыми, и спрос за результаты труда был такой же.

26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ, в котором постановлялось, что «лица, не достигнувшие 16 лет, могут быть привлечены к обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более двух часов». На деле же подростки работали по 12 часов в день и больше, и даже находилась работа. Сельские дети все лето поливали и пололи колхозные овощи. Ребятишки постарше помогали матерям на колхозной ферме, на пахоте и в заготовке дров на зиму, косили и сушили сено на покосах наравне со взрослыми, перевозили грузы на лошадях.

В разгар уборочных работ детей могли увезти на несколько дней на так называемые культстаны. Здесь они жили и работали.

Почти вся имеющаяся в наличии сельскохозяйственная исправная техника отправлялась на фронт, туда же вывозили и хороших лошадей. Тяжелого ручного труда на селе было много.

Из воспоминаний жительницы Кежемского района Екатерины Михайловны Верхотуровой (в девичестве Карнауховой): «На ангарских островах Привалихин и Мешок, что находились рядом с деревней, располагались обширные покосы и поля, на которых выращивали рожь и пшеницу. А на островах Бурнауль и Петухов стояли молотилки. …Лошади движутся по кругу и крутят молотилку, подростки и женщины должны успеть подать уже разрезанные снопы барабанщику. Тот бросает снопы в барабан, откуда высыпается зерно и разлетается солома. Ее граблями сгребают на край поля, после чего стогуют. Солома помягче идет на корм скоту, а более жесткая — на подстилку для скотины… Эта картина так и стоит у меня перед глазами.

Мы с двоюродным братом подвозили снопы с острова Мешок, работая как заводные: загружали воз и гнали лошадь, стараясь побыстрее подвезти, чтобы молотилка не простаивала. Была зима. Наработавшись на морозе, мы решили немного отдохнуть, прилегли „на чуток“ вздремнуть да, умаявшись, так и проспали до обеда… В тот же день вечером на открытом колхозном собрании некоторые из сельчан клеймили нас как злостных нарушителей трудовой дисциплины, предлагая председателю „срезать все трудодни за неделю!“. Спасибо председателю Алексею Николаевичу Анкудинову (добрейшей души был человек!) за то, что не побоялся встать на нашу защиту. „Постыдитесь! Кого мы с вами судим?! Они же дети еще, за мамкину юбку держаться должны, а они у нас работают наравне со взрослыми!“ — сказал он колхозникам. Больше мы с братом подобного не допускали — знали, чем может грозить вторая такая „оплошность“. были беспощадные…».

Из воспоминаний жительницы села Овсянка Александры Ильиничны Бетехтиной: «Наша семья жила тогда в деревне Даурского района. С началом войны мы, дети, стали работать в колхозе им. Щетинкина. Деревня небольшая была, и народу немного, мужчин почти не оставалось, но все работали. Ни одна семья не сидела дома — все занимались делом. У меня братишки были маленькие — одному шесть лет, другому — десять, но они тоже в колхозе все делали: коней погоняли, копны возили, молотили… Наш отец все четыре года был на фронте, а семья у нас большая — пятеро детей, надо было жить…».

Из воспоминаний уроженца села Гладково Саянского района Виктора Ивановича Окуневича: «Многие тогда бросили учебу в школе, но я учился Только потом оставил учебу и пошел работать в колхоз — нужно было помогать матери. Брался за любую работу, скучать некогда было. Пас коней, возил сено, дрова. Летом наступала самая жаркая пора — полевая страда: боронил, пахал на лошадях. В поле приходилось чуть ли не жить. С утра до позднего вечера кипела работа, и делали мы ее дружно. Тогда вообще люди дружнее были, помогали во всем. Для подростков находилось дело везде. А как же иначе? Ведь нельзя было все взвалить на плечи женщин, вот и работали, жалели матерей. Никого не нужно было упрашивать, мы просто знали — надо. Но даже при этом я не могу назвать свое детство несчастным. Хоть и было оно босоногим, но между нами царило полное взаимопонимание, даже веселиться в меру удавалось».

Районные газеты много писали о трудовом вкладе школьников в общее дело победы над гитлеровцами. «На полях колхоза „Путь к коммунизму“ Среднешушенского сельсовета развернулась уборка богатого урожая. На уборку выходят школьники — 167 . Ученики 4 класса Д. Брюхов, Н. Кудряшова заработали уже по 70 трудодней, а А. Золотых — Ученица второго класса Лукина — 50 трудодней. Анна Золотых и ученица Мария Сафронова на вязке снопов при норме 500 снопов вывязывают по 700 и более с хорошим качеством работы. Таких передовиков не перечесть». «У конторы колхоза „Большевик“ Ермаковского района с 6 часов утра засуетились дети. Они собрались теребить лен. Ровно в 8 часов школьники в количестве 30 человек приступили к работе и вытеребили 3 гектара льна. Хорошо работали Лиза Толстикова, Ваня Сургутский и Люба Сургутская».

Другая газета сообщает, что «самоотверженным трудом встретили трудящиеся района годовщину Октября. Учащиеся Мигнинской школы в этот день собирали шиповник, и в деревне Ульяновке Нижнесуэтукского сельсовета, где заведует школой комсомолец Магеря, учащиеся организованно вышли на сбор шиповника. Активно собирали шиповник ученики Звягина Тоня, Савченко Валя и др.».

А краевая газета «Красноярский комсомолец» сообщила, что «мальчики Крестиковской начальной школы заготовили дрова для школы».

Валентину Абросимовичу Брюханову из деревни Карабула Богучанского района исполнилось 11 лет, когда началась война: «Самыми тяжелыми были два послевоенных года. Истощенный за долгие годы войны организм нуждался в нормальной пище, а не в двухстах граммах хлеба, замешанных на муке пополам с травой. А нормы и планы оставались, никто их не отменял. Весной на заготовке дров за день намаешься с и топором да сложишь все в поленницы, и все голодом: из леса под руки выводили, ноги отказывались служить».

Из воспоминаний жительницы Краснотуранского района Елизаветы Иовны Оседко: «Из нашей семьи никто бить фашистов не ушел — брат еще мал был, а папа в эти тяжелые годы находился в трудармии, в тайге на лесоповале. Жили с мамой. Мы, ребятишки, росли неизбалованными. Сызмальства познали нелегкий крестьянский труд, делали посильную работу — овец пасли, огороды пололи и пахали, хлеб убирали. Другие работы исполняли — коров доили, телят поили, сенокосом занимались… Да мало ли дел на селе. Какую только ни исполняли работу женщины, девчонки, ребятня. За мужиков ворочали. Пока светло в поле и только чуть рассветает — опять в поле».

Документы Бирилюсского районного архива свидетельствуют, что осенью 1942 г. школьники приступили к занятиям только 1 октября, а весь сентябрь работали на колхозных полях, убирая картофель, турнепс, лен.

Из воспоминаний жителя Лесосибирска Георгия Петровича Прощенко: «На момент начала войны мне едва исполнилось 12 лет. Наша многодетная семья жила тогда в Верхнем Агашуле Саянского района. В деревне была только начальная школа, а для отправки детей на учебу в районный центр, где была семилетка, не хватало средств. Поэтому, окончив четыре класса, стал работать в колхозе „Красный саянец“ на лесозаготовках. …Помню, как всей семьей собирали посылки отцу на фронт. Тонко нарезали картошку, сушили ее в печке и такие гостинцы отправляли, вязали теплые носки, шарфы… Все лучшее уходило фронтовикам, хотя самим надеть было нечего. Из холщовых мешков мать шила рубахи и штаны. Летом на ноги приспосабливали самодельные ботинки, а уж зимой, если удавалось достать шерсти, катали валенки, а не удавалось — многие отмораживали пальцы в те годы. …Летом питались зеленью — суп из крапивы, салат из лебеды… Пшеницы не было, поэтому лепешки пекли из чего придется. В пищу шло все, даже гнилая картошка… Но, несмотря на трудности и лишения, которые приходилось переживать в эти трудные годы, молодежь не унывала и находила время, чтобы иногда собраться и потанцевать. Вечера проводились спонтанно — возле дома под гармонь попели песни, потанцевали да и по домам. Рано утром снова нужно вставать на работу. Мы ведь понимали, что от нашего труда очень многое зависит, что мы тоже делаем нужное для страны дело».

«Больше пейте молока и ешьте картошки, меньше кусайте хлеба» — эти слова матери часто говорили своим детям. Больно было говорить, но они говорили, поглаживая по головам полуголодных детей.

Источник