Засоление почв

Обильное накопление солей в верхнем плодородном слое – это засоление почв, смертельное для растений и мелкой фауны явление. Проблема с каждым годом становится актуальнее, уже сейчас 25% земли постепенно превращается в бесплодные солончаки.

Что такое засоление почв

Это постепенное накопление в поверхностном почвенном пласте карбонатных, хлоридных и сульфатных солей в таком количестве, что развитие растительности становится невозможным. Всего 0,1% минеральных соединений в сухом весе почвы – фактор, что делает территорию непригодной для сельскохозяйственного использования.

Засоленный грунт называется солончаком. Засоление – характерный процесс на территории с жарким климатом и малым количеством осадков. Особенно подвержена засолению природная зона пустынь. На эксплуатируемых территориях засоление происходит в низменностях, там, где практикуется искусственное орошение.

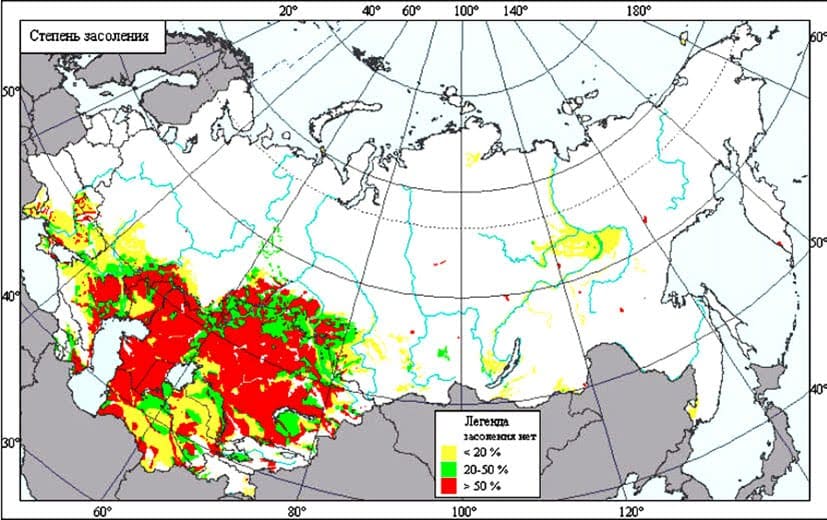

Соленые почвы покрывают большие площади Средней Азии, юга Казахстана, западных гористых зон США, австралийских, южноамериканских и североафриканских пустынь и полупустынь. На территории России засоление прогрессирует на юге Сибири, алтайских предгорьях, в нижнем Поволжье. На 1/5 российских сельхозугодий отмечается повышенное содержание солей, что в большинстве случаев обусловлено ошибками земледелия.

Причины

По причине возникновения засоление почвы бывает:

- первичным – вызванным естественными процессами;

- вторичным – обусловленным действиями человека.

Первый вид засоления происходит там, где действуют факторы разрушения плодородной почвы: погода преимущественно жаркая, осадки отмечаются редко, а у подземных вод, что залегают близко к почвенной поверхности, повышенная минерализация. Осадки настолько редки, что почвенной влаги недостаточно для вымывания соли в нижние горизонты.

Климатические условия способствуют нагреванию поверхностного слоя почвы, в итоге влага испаряется, устремляется вверх с грунтовых вод. После испарения воды на почвенной поверхности остается солевой концентрат, цвет которого определяется минералами, что содержатся в подземных водах.

Особенно активно засоление почвы происходит на территориях с неровным рельефом, где невысокие холмы сменяются неглубокими низинами. На вершинах солевой концентрат накапливается быстрее, образует пятна, поскольку на возвышенностях влага быстрее испаряется.

Вторичное засоление – это следствие неграмотного орошения земли на территории, предрасположенной к образованию солончаков. Из-за чрезмерного полива избыток влаги просачивается вниз, соединяется с подземными водами, насыщенными минералами. Солевой концентрат, разбавленный водой, продвигается в верхний почвенный пласт. Такое происходит, когда угодья поливают не из глубоких скважин, где минерализация слабая, а из поверхностных источников.

Второй антропогенный фактор засоления – избыточное применение минеральных удобрений. Растения не могут поглотить все вещества, те накапливаются на почвенной поверхности.

Виды засоления почвы

По степени накопления солей почвы бывают:

- слабозасоленными – количество урожая снижается на 25%;

- среднезасоленными – 50%;

- засоленными – 75%;

- сильнозасоленными – полная гибель урожая неизбежна.

Выделяют следующие виды почв по глубине солевого пласта:

- солончаки – до 0,3 м;

- солончаковатые – 0,3-0,8 м;

- глубоко солончаковатые – 0,8-1,5 м;

- глубоко засоленные – от 1,5 м.

По солевому составу процесс бывает:

- сульфатным – MgSO4 и NaSO4;

- хлоридным – NaCl и MgCl2;

- карбонатным – Na2CO3 и NaHCO3 – самые вредные для растений соли.

Последствия

Для слаборазвитых стран Африки и Средней Азии засоление – экологическая катастрофа. Засоленную территорию невозможно использовать для хозяйственных целей, даже самые неприхотливые растения не выживут.

Соль в высокой концентрации – смерть для растительного организма. Осмотическое давление минерального раствора выше давления растительных соков, из-за чего снижается количество поглощаемой корневой системой влаги. Нарушается транспирация – движение жидкости от корней по сосудам растительных тканей с дальнейшим испарением через листья и стебли. Происходит сбой процессов метаболизма, в клетках не образуются сахара. Итог – усыхание растения.

Негативное влияние засоления на фауну не менее сильное, чем на флору. В соленой почве не выживают насекомые, черви, бактерии, существование которых необходимо для поддержания экосистемы.

Засоленную территорию аграрии обычно забрасывают. А соль продолжает накапливаться. В результате образуется соленое озеро. И число таких озер на планете растет ускоренными темпами.

Борьба с засолением почв

Возврат уровня подземных вод в изначальное состояние и уменьшение испарения влаги – меры, что помогают пусть не остановить, но задержать почвенную деградацию. Сегодня ученые и аграрии применяют несколько способов предотвращения распространения солончаков:

- Вымывание соли – мероприятие, при котором 1 м2 площади заливают минимум 100 л воды. Огромный объем жидкости очищает почву от минеральных излишков. Метод актуален только для больших незасеянных пространств, иначе растения просто сгниют.

Наука предоставила современным аграриям много способов восстановления плодородия. Нужно лишь не игнорировать процесс засоления почвы, действовать ответственно, приложить время и средства для искоренения проблемы на начальном этапе.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

последовательное засоление

Засоленные почвы. Микроагрегатный анализ засоленных почв выполняют в той же последовательности, что и анализ незасоленных почв, только вместо дистиллированной воды используют водную вытяжку из данной почвы при соотношении почвы и воды 1 : 25.[ . ]

Зона континентального засоления. Важнейшей особенностью-этой зоны является превышение величины испарения над количеством осадков. Это определяет возможность испарительного концентрирования грунтовых вод, которое происходит при малой глубине залегания подземных вод и слабом дренаже. Механизм испарительного концентрирования грунтовых вод определяется их капиллярным подъемом и транспирацией растительным покровом. Капиллярный подъем обеспечивает геохимически значимое испарительное концентрирование грунтовых вод только при глубине их залегания до 1 м. Транспирация растений обеспечивает возможность подъема грунтовых вод с последующим их испарительным концентрированием с больших глубин (2—3 м и более). Важнейшее влияние на возможность испарительного концентрирования грунтовых вод оказывает гидродинамическая ситуация среды. Установлено, что интенсивность испарительного концентрирования, степень минерализации подземных вод и соответственно степень засоления почв зависят от структуры расходной части баланса, а именно от соотношений между подземным оттоком вод и их расходом на испарение. В случае резкого преобладания оттока подземных вод над испарением при значительных уклонах зеркала подземных вод и высоких (> 100 мм/сут) скоростях их движения формируются маломинерализованные воды НС03-Са состава. В случае преобладания испарения над оттоком при минимальных уклонах зеркала грунтовых вод и минимальных (< 5 мм/сут) скоростях их движения происходят последовательное увеличение их минерализации и засоление почв.[ . ]

Развитие систем оборотного и последовательного использования воды способствует резкому, примерно в 20-25 раз, уменьшению объемов водопотребления и водоотведения, однако не исключает, как правило, сброса в водные объекты засоленных, так называемых продувочных вод.[ . ]

Если территорию Башкирии в пределах Западного Предуралья пересечь с севера на юг, начиная примерно с 56° с.ш., то можно заметить последовательную смену природных зон в соответствии с горизонтальной зональностью. На самом севере Башкирии расположены елово-пихтовые леса на дерново-подзолистых почвах, за ними следуют широколиственные леса на серых лесных почвах, затем переходная лесостепь на выщелоченных черноземах. Южнее 55°с.ш. начинается степь на типичных и отчасти на карбонатных черноземах. Южные районы республики заняты более или менее выровненными степными пространствами с обыкновенными и южными черноземами, иногда с признаками засоления, особенно в Зауралье.[ . ]

В странах Юго-Восточной Европы интересы концентрировались на изучении степных почв, их контактов с лесными, на вопросах мелиорации засоленных почв. А. Стебут издал ряд трудов по почвам Югославии и новую почвенную карту страны, на которой точнее, чем раньше, было показано распространение черноземов и луговых засоленных почв па северо-востоке страны— в Воеводине (Stcbut, 1931). К изучению почв Хорватии приступил М. Грачанпн, он первый описал своеобразные почвы островов Адриатического моря, засоленность которых является следствием воздушной импульверизацпи солей. Смолницы Софийского «поля» в Болгарии изучил И. Страиский, который указывал, с одной стороны, па их своеобразие, а с другой —на сходство с черноземами (Stranski, 1933). Чернеску о «факторах климата» и почвенных зонах Румынии: была выяснена климатическая обусловленность географического распространения в стране черноземов и различных лесных почв, детализированы прежппе представления Г. Мургоча (Cernescu, 1935). Интересны исследования И. Флорова о последовательных этапах деградации черноземов Румынии и Бессарабии под влиянием наступления леса.[ . ]

Гедройц выделил четыре главных почвенных типа: латерит-ный, подзолистый, черноземный и солонцовый. Он с физико-химической точки зрения объяснил эволюцию засоленных почв, которые проходят последовательно стадии солончака, солонца и солоди.[ . ]

Постановка лабораторных исследований с сильноминерализованными растворами направлена как на прямую оценку влияния их состава на проницаемость глинистых пород, так и на изучение разнообразных последствий процессов засоления, которые, в частности, способствуют развитию осмотической консолидации грунтов. Рассмотрим последовательность и методику изучения взаимодействия глинистых грунтов с рассолами, представленными, главным образом, электролитами нейтральных солей .[ . ]

На территории Бованенковского месторождения состав почвообразующих пород более разнообразен. По геолого-геоморфологическим особенностям на Бованенковском месторождении выделяются несколько типов поверхности, представляющие собой последовательные абразионно-аккумулятивные морские террасы. Плоские и слабонаклонные возвышенные водораздельные пространства образованы в основном морскими и прибрежно-морскими отложениями Казанцевской свиты. Следующий, орографически более низко расположенный уровень, слагают морские отложения третьей морской террасы. Эти породы имеют максимальное распространение на севере и юге месторождения. Также имеются участки, сложенные двучленными отложениями: на размытом основании морских плейстоценовых отложений залегают голоценовые озерные и болотные отложения. Значительную территорию занимают речные долины и поймы с современными аллювиальными отложениями. По механическому составу породы преимущественно суглинистые и песчаные. Засоленность их несколько ниже, чем у пород северной части Ямала.[ . ]

Имеются два пути временной метаморфизации химического состава грунтовых вод в районах орошения (табл. 20). Метаморфизация по первому пути происходит при высоких уровнях грунтовых вод и слабой дренированности. В этом случае вся совокупность процессов формирования химического состава грунтовых вод ведет к последовательному увеличению их минерализации по общей схеме прямой метаморфизации НС03 — ■ Б04 — С1, которая может осложняться при орошении формированием подземных вод ’’содового” типа (НС03 (С03)-№,НС03(С0з)-СШа состав) на карбонатно-сульфатных и сульфатно-карбонатных стадиях засоления кор выветривания и почв. Формирование этих типой грунтовых вод обычно коррелируется с развитием солонцеватости. В дальнейшем в результате обменных реакций с твердой фазой образуются воды 804-Ыа типа. Важной особенностью этого пути метаморфизации, по мнению В.А. Ковды, является также увеличение подвижности кальция при ор ошении на сульфатно-хлоридной стадии засоления.[ . ]

Источник

Засоление почв

Когда в поверхностном почвенном слое обильно скапливаются электролитные соли, говорят о засолении, губительном для культурных растений, снижающем урожайность. Явление распространенное. По результатам исследования ООН, засоленные почвы охватывают почти 25% суши.

Что такое засоление почв?

Засоление почв – скопление в почвенных слоях, доступных для проникновения корневой системы, значительного количества (0,2% от почвенной массы) сульфатов, хлоридов, карбонатов, подавляющих жизнеспособность растений.

Явление наиболее характерно для низменных местностей, расположенных в природных зонах с аридным (засушливым) климатом. Особенно подвержены засолению орошаемые сельскохозяйственные земли.

Обширные площади солонцов располагаются в пустынях и полупустынях Средней Азии, Австралии, Южной Америки, севера Африки, запада США. В России площадь, занимаемая солонцами, достигает 48 млн. га, а с учетом средне- и слабосолонцеватых почв 67 млн. га.

По степени насыщения солями выделяют грунты:

- слабозасоленные (урожайность падает на 25%);

- среднезасоленные (на 50%);

- засоленные (на 75%);

- сильнозасоленные (на 100%).

По глубине нахождения солевой массы в поверхностном слое грунты делят на:

- солончаковые (глубина до 30 см);

- солончаковатые (от 30 до 80 см);

- глубокие солончаковатые (от 80 до 150 см);

- глубокозасоленные (глубже 150 см).

По химическому составу засоление бывает:

- хлоридным (избыток хлорида магния и натрия);

- сульфатным (избыточное содержание сульфата магния и натрия);

- карбонатным (чрезмерное накопление карбонатных солей).

Засоление смертельно для растений. Из-за того, что осмотическое давление почвенной жидкости выше давления жидкости в растительных клетках, снижается объем поступления влаги в ткани растений. Это приводит к повышению транспирации, ухудшению клеточного дыхания, синтеза сахаров и других важных химических соединений. В результате растение усыхает и погибает.

Почвенные соли разделяются по степени вредности для растительных организмов:

- самые вредные – карбонат и гидрокарбонат натрия, хлорид натрия;

- средней вредности – хлорид кальция и магния, сульфат натрия;

- менее вредные – сульфат магния и кальция.

Почему происходит засоление почвы?

Выделяют два вида засоления:

- первичное (естественное);

- вторичное (вызванное антропогенной деятельностью).

Первичное засоление – медленно протекающий природный процесс, который в основном вызван подъемом солей из подземных вод к поверхностному слою грунта вследствие восходящего тока влаги. Явление возможно при определенной структуре породы и глубине нахождения соленых подземных вод. Растения поглощают поднявшуюся влагу, а соли остаются в почве и постепенно накапливаются до критического значения. Причиной засоления бывают и выпадающие осадки, поскольку даже в дождевой воде содержится некоторое количество растворенных солей.

Вторичное засоление почв наблюдается на орошаемых землях в условиях засушливого климата. На таких территориях подземные воды изначально находятся на значительной глубине, не смачивают поверхностный почвенный пласт. Но на освоенных территориях человек начинает использовать для полива сельскохозяйственных культур оросительную систему. Кроме того, что сама используемая для орошения вода содержит то или иное количество растворенных минералов, остающихся в почве после полива, но также постоянное смачивание почвы приводит к повышению уровня грунтовых вод. Достигнув поверхностного почвенного слоя, грунтовая вода испаряется, а входящие в ее состав соли накапливаются в земле.

То есть сельскохозяйственное производство в условиях аридного климата сопряжено с двумя большими взаимоисключающими проблемами:

- если не использовать оросительную систему, то урожая не добиться из-за дефицита влаги в почве;

- если орошать землю, то засоление станет неизбежным, и грунт утратит пригодность для выращивания культурных растений.

Борьба с засолением почвы

Для борьбы с засолением почвы применяются агротехнические, строительные, эксплуатационные меры. Задачи – возвращение уровня грунтовых вод в исходное состояние, уменьшение испаряемости почвенной влаги.

Строительные меры подразумевают:

- уменьшение фильтрационной потери воды посредством строительства лотковой сетки, облицованных каналов;

- оборудование оросительной системы современными гидротехническими постройками;

- автоматизирование распределения воды;

- использование техники полива без насыщения подземных вод;

- отведение для рисовых плантаций с дренажно-сбросной сеткой низменных участков;

- ограждение орошаемых территорий от влияния паводков и расположенных выше водоемов;

- оборудование дамб, дренажных труб, дренажно-сбросной сетки, нагорно-ловчих каналов.

Эксплуатационные меры включают:

- недопущение превышения плана расхода воды при круглосуточном использовании оросительной системы;

- соблюдение нормы подачи воды во все каналы;

- следование стандартам полива и промыва;

- снижение активности применения каналов в осенние и зимние месяцы;

- повышение производительности оросительной системы путем обновления и модернизации.

К агротехническим мерам относятся:

- посев травянистых многолетников, активно поглощающих соли;

- нормализация водно-солевого режима грунта путем взрыхления, боронования, зяблевой вспашки;

- внесение органической подкормки;

- гипсование;

- затенение грунта под растительным пологом;

- создание полос древесной растительности для нормализации микроклимата, снижения испаряемости почвенной влаги.

В результате вышеописанных мер удается понизить уровень подземных вод на орошаемых территориях. Земля постепенно приходит в норму. Потери урожая из года в год становятся меньше.

Источник