Состав почвы

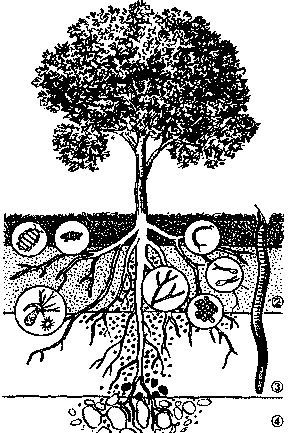

Почва является средой и основным условием развития растений. В почве растения укореняются и из нее черпают все необходимые для жизнедеятельности питательные вещества и воду. Под понятием почва подразумевается самый верхний слой твердой земной коры, пригодный для обработки и выращивания растений, который в свою очередь состоит из достаточно тонких увлажняемого и гумусного слоев. Увлажняемый слой темного цвета, имеет незначительную толщину в несколько сантиметров, содержит наибольшее число почвенных организмов, в нем идет бурная биологическая деятельность. Гумусный слой толще; если его толщина достигает 30 см, можно говорить об очень плодородной почве, в нем обитают многочисленные живые организмы, перерабатывающие растительные и органические остатки на минеральные составляющие, в результате чего они растворяются грунтовыми водами и всасываются корнями растений. Ниже располагаются минеральный слой и материнские породы. Минеральный слой, или подпочвенный горизонт, обладает ограниченной биологической активностью, в нем действует меньше живых почвенных организмов, но содержится огромное количество питательных минеральных веществ. Минеральные вещества перерабатываются почвенными организмами и приобретают форму, доступную для усвоения растениями. Слой материнских горных пород биологически мало активен, какие-либо органические процессы в нем весьма ограничены, породы подвержены медленному вымыванию и выветриванию.

Почва состоит из различных твердых частиц, воздуха и воды. Чем больше пространство между частицами, тем более проницаемой для воздуха и воды является почва. Твердые частицы по сути и являются основной почвенной массой и могут быть органического и неорганического происхождения. Твердые частицы почвы неорганического происхождения это песок, каменистые остатки и глина. Глинистые частицы в оптимальном

количестве очень важны для качества почвы, они обладают способностью связывать почву, создавая более крупные комковатые образования, и удерживать воду с растворенными в ней питательными веществами. Органическая часть почвы состоит из гумуса, или перегноя, и так называемой фауны почвы. Перегной, что следует из названия этой субстанции, образуется в результате разложения органических и растительных остатков бактериями и другими почвенными организмами. Сам этот процесс является основой жизни почвы и, значит, укорененных в ней растений, так как только живые почвенные организмы способны в процессе жизнедеятельности переработать органические остатки в доступную и пригодную для потребления растениями форму. Процесс разложения органических веществ в почве называется гумификацией, и конечным его результатом становится такой продукт, как гумус, который и определяет степень плодородности почвы. В упрощенном виде данный процесс можно описать следующим образом: почвенные бактерии и другие организмы разлагают растительные и органические остатки, в результате чего высвобождаются минеральные соединения, жизненно важные для развития растений. Важно, чтобы процесс разложения происходил при достаточном доступе кислорода, иначе он приобретет форму гниения.

По степени содержания гумуса (перегноя) почвы подразделяются на бедно тал незначительно гумусные (1% гумуса и меньше), умеренно гумусные (до 2 % гумуса), среднегумусные (2—3 %) и, наконец, гумусные, содержащие более 3% перегноя. Благоприятными для разведения любых сельскохозяйственных культур считаются почвы, содержащие не менее 3—5 % гумуса.

Важной составляющей почвы является почвенная вода, заполняющая пространства между твердыми частицами. В ней в растворенном виде содержатся питательные вещества почвы, так что по сути это уже не вода в чистом виде, а некий почвенный раствор. Вода поступает в почву посредством осадков, из воздуха, в незначительной степени в результате подпитки грунтовыми водами или путем целенаправленного полива. Снабжение почвы водой является основным условием развития всех жизненных процессов в ней. Пространства, или поры, между твердыми частицами почвы заполняются водой и вследствие действия капилляров служат проводниками воды до корней растений, а также выполняют роль дренажа, препятствующего процессам избыточного накопления и застоя воды.

/. Увлажняемый слой почвы, скрепленный корнями растений, его толщина составляет не более нескольких сантиметров.

2. Гумусный слой, являющийся основой плодородия почвы, толщиной 100 см.

3. Подпочвенный слой характеризуется пониженной активностью биологической жизни.

4. Материнские горные породы

Способность различных видов почв впитывать и сохранять влагу не одинакова. Лучше всего впитывают влагу песчаные почвы, где пространство между почвенными частицами является наибольшим, но они вследствие этого же фактора не способны удержать ее. Глинистые почвы из-за своей плотной структуры и незначительных пространств между твердыми частицами хуже впитывают воду и плохо избавляются от ее избытка, вследствие невозможности образования капилляров в слипшейся массе почвы. Глинистые почвы наиболее подвержены застойным процессам. Идеальным вариантом являются гумусные почвы, которые обладают сбалансированной структурой с оптимальным соотношением твердых частиц и пространства между ними, они хорошо впитывают влагу, удерживают ее внутри и через систему капилляров поставляют корням растений.

Почвенная влага, кроме того, играет роль регулятора температуры почвы и поддерживает температурный баланс. Чем больше увлажнена почва, тем медленнее она нагревается и медленнее охлаждается. В этом сказывается компенсирующее влияние воды.

Гумус — наиболее ценная органическая и биологически активная часть почвы. Для растений гумус является основным источником питательных веществ, которые, растворяясь в воде, поступают в растение через корни и насыщают его прежде всего азотом. Гумус образуется как результат процессов гумификации продуктов разложения органических остатков, осуществляемого почвенными бактериями и другими микроорганизмами.

Питательные вещества в гумусе переработаны таким образом, что становятся доступными для всасывающих корней растений, а значит, могут быть целиком усвоены растением. Кроме того, находясь в связанном состоянии, они не вымываются из почвы.

Высокое содержание гумуса в почве означает богатые резервы азота, крайне необходимого для жизни растений.

Гумус оказывает стабилизирующее влияние на все реакции и процессы в почве, в том числе на процессы кислородного и водного обмена.

Гумус связывает твердые частицы почвы, превращая их в рассыпчатые комочки с порами, создает оптимальную рыхлую структуру почвы, что в значительной степени повышает ее способность к поглощению и задержанию влаги, а также оказывает решающее воздействие на воздухопроницаемость почвы.

Гумус обладает темно-коричневым до черного цветом, что придает ему способность аккумулировать и сохранять тепло. Гумусные почвы значительно быстрее прогреваются.

Почвенный воздух также содержится в полостях между твердыми частицами почвы и определяет степень жизнеспособности определенной почвенной среды. Почвенный воздух содержит больше углекислого газа, чем атмосферный, что объясняется спецификой жизнедеятельности корней растений, которые для дыхания используют кислород и вырабатывают углекислый газ. В результате наличия продуктов обмена доля углекислого газа в почвенном воздухе возрастает. Воздух необходим почве, чтобы обеспечить дыхание корневой системы растений и почвенных организмов. Недостаток кислорода в почве сдерживает рост корневой системы, отрицательно влияет на поглощение растениями почвенной влаги и на усвоение ими питательных веществ, растворенных в воде. Поэтому даже в почве с достаточной степенью увлажнения рост растений

может быть подавлен вследствие недостатка почвенного воздуха и затрудненного в этой связи усвоения питательных веществ. Почвенный воздух содержит около 90 % водяных паров, поэтому в жаркую погоду снижается содержание водяных паров в почвенном воздухе и температура почвы начинает приближаться к температуре атмосферного воздуха. Вследствие этого в засуху растения испытывают экстремальную нехватку влаги.

Гумус называют иммунной системой почвы, так как благодаря его действию сохраняется и улучшается структура почвы, поддерживаются ее основные функции и обеспечивается здоровье почвенной среды. Гумус активизирует естественную сопротивляемость растений заболеваниям и вредителям, предотвращает массовое развитие болезнетворных организмов.

Благодаря оптимальному балансу гумуса в почве поддерживаются и улучшаются ее фильтрующие и связывающие способности. Питательные вещества удерживаются в органическом поверхностном слое почвы с развитой корневой системой, вредные вещества распадаются или в составе коллоидов дезактивируются и не представляют опасности для почвенной фауны и растений.

Внесение неоправданно высоких доз различных минеральных удобрений и нерациональное ведение хозяйства отражается на биологическом состоянии гумуса, которое является главным критерием его ценности. Из этого следует, что количественная оценка содержания гумуса в почве еще не является показателем ее плодородия. Существенным при оценке гумуса является его биогенное состояние или показатель собственно гумуса. В почвах с относительно высоким содержанием гумуса в результате многолетней неправильной обработки может наблюдаться очень низкое биогенное состояние гумуса, поэтому только абсолютное содержание гумуса совместно с его биологической ценностью могут представить истинную картину баланса гумуса в почве.

Источник

ПО́ЧВА

В книжной версии

Том 27. Москва, 2015, стр. 306-308

Скопировать библиографическую ссылку:

ПО́ЧВА, природное тело, формирующееся в результате преобразования поверхностных слоёв литосферы под совместным воздействием воды, воздуха и живых организмов. Состоит из почвенных горизонтов , образующих почвенный профиль ; характеризуется плодородием. Представление о П. как о самостоят. природном образовании, которое формируется в результате взаимодействия факторов почвообразования, сформулировано в последней четв. 19 в. В. В. Докучаевым . Происхождение, свойства, функционирование, распространение и использование П. исследуются в рамках почвоведения ; вместе с тем почвенный слой попадает в область интересов таких наук, как агрономия, инженерная геология, грунтоведение, геохимия ландшафта и др., в соответствии с задачами которых изменяется и объём понятия «П.». Напр., в широком смысле к П. относят не только естеств. природные тела на поверхности Земли, но и насыпные грунты, искусств. или покрытые асфальтом городские П., почвоподобные образования на зданиях и стволах старых деревьев, выходы горных пород, заселённые лишайниками и водорослями, находящиеся на небольшой глубине подводные осадочные породы, на которых возможно развитие сосудистых растений, а также рыхлые реголиты др. планет. В классич. понимании П. формируется в естеств. рыхлых горных породах на поверхности Земли и хотя бы часть времени не покрыта водой. Мощность П. также определяется в зависимости от поставленных задач: в почвенно-генетич. работах она ограничивается глубиной выделения морфологически выраженных почвенных горизонтов и варьирует от нескольких см до 2–3 м; в агрономич. исследованиях часто П. называют верхний пахотный горизонт (нижние горизонты называют подпочвой); в геохимич. и геоэкологич. работах исследуют почвенный реголит (сыпучие осколки горной породы между слоями П. и подстилающей породой) на глубину до десятка метров.

Источник

Состав почвы

Почва – это сложная динамическая система. Она состоит из минеральных и органических веществ. Минеральные компоненты поступают в почву, в первую очередь, из материнской породы , на которой она образовалась. Органические вещества появляются и развиваются благодаря живым организмам, населяющим почвенный покров. Взаимодействие минералов и органики создает сложный комплекс разных соединений.

В этом разделе мы расскажем, из чего состоит почва. Вы узнаете о ее фазах и их особенностях. Также вы прочитаете о минеральном и органическом составах покрова, их соотношении и характеристиках.

Фазы почвы

Прежде всего мы поговорим о фазах почвы.

Выделяют четыре основных части:

Все они взаимосвязаны и активно влияют друг на друга.

К твердой фазе относятся органические и минеральные вещества. Это частицы разного размера и формы, которые неплотно примыкают друг к другу (глыбы, обломочные породы, глина, песок, пыль и другие). Тем не менее, они создают твердый почвенный каркас, на котором размещаются другие части. Эта фаза определяет петрографический (гранулометрический) состав, структуру, сложение и пористость почвенного покрова.

Сама по себе тве р дая часть является малодинамичной системой. Она же самая объемная – занимает 45-60% покрова. С ней связаны многие физические, физико-химические и химические свойства материала.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Твердая фаза почвы.

Жидкая часть – это вода и растворенные в ней соли. Данная фаза формируется из атмосферных осадков, грунтовых вод, конденсации водяных паров. Она составляет около 25% от всего объема почвенного покрова.

Эта фаза считается самой динамичной. Именно из нее растения усваивают питательные вещества. Ведь без достаточного количества влаги нормальное развитие флоры и почвенных микроорганизмов невозможно. Кроме того, жидкая фаза участвует в таких процессах как гумификация и минерализация органических остатков, выветривание, перемещение веществ внутри покрова и формирование почвенного профиля.

Вода является и терморегулирующим фактором. Она определяет расход тепла из почвы и растений вследствие испарения и транспирации. С влажностью покрова тесно связаны его физико-механические свойства (твердость , крошение, липкость и другие). Стоит отметить, что передвижение влаги в почве и по ее поверхности также влияет и на отрицательно сказывающиеся на плодородии процессы. Среди них эрозия и вынос из верхних слоев питательных элементов.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Жидкая фаза почвы.

Газообразная часть – это почвенный воздух. Он занимает все поры в почве, не занятые водой.

Эта фаза, как и жидкая, является динамической. Она покрывает 20-25% от общего объема почвы. В отличие от атмосферного воздуха, почвенный беден на кислород. В нем много углекислот. Это объясняется деятельностью микроорганизмов и растений: чем их больше в почве, тем больше кислорода они потребляют и углекислого газа выделяют.

Также в составе почвенного воздуха постоянно присутствуют нелетучие органические соединения (углеводороды жирного и ароматического рядов, сложные альдегиды, спирты и другие). Они , пусть и в небольшом количестве, тоже образуются в процессе жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Эти вещества поглощаются корнями, способствуя росту растений и повышению их жизнедеятельности.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Газообразная фаза почвы.

Все фазы взаимодействуют друг с другом, активно переходят из одной в другую. Это возможно благодаря деятельности живых организмов. Они являются четвертой, живой фазой почвенного покрова. К ней относятся растения, грибы, бактерии, простейшие, мелкие животные. Высокая активность этих организмов доказывает, что все естественные процессы, которые происходят в почве, прямо или косвенно являются биохимическими по своей природе.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Живая фаза почвы.

Примерное соотношение всех фаз почвы показано на диаграмме ниже.

Следующее, о чем мы поговорим, – это химический состав почвенного покрова. Он представлен минеральными и органическими веществами. Они сконцентрированы в твердой и жидкой фазах. В синтезе химических соединений принимают активное участие живые организмы.

Минеральный состав почвы

Минеральные вещества составляют 80-90% от общего объема покрова. Они поступают в почву двумя путями – из материнской породы и при полном разложении живых организмов. Из горной по р оды в почву попадают первичные минералы. Они имеют кристаллическое строение и практически не усваиваются растениями. Вторичные минералы аморфные, способны набухать и задерживать воду. Именно они являются источником питательных элементов почвы.

В составе почвы содержатся практически все известные химические элементы. Процентное содержание основных вы найдете в таблице ниже (средние значения).

| Основные химические элементы почвы | Процентное содержание (от общего числа всех химических элементов) |

| Кислород (O) | 49% |

| Кремний (Si) | 33% |

| Алюминий (Al) | 7,13% |

| Железо (Fe) | 3,8% |

| Углерод (C) | 2% |

| Кальций (Ca) | 1,37% |

| Калий (K) | 1,36% |

| Натрий (Na) | 0,63% |

| Магний (Mg) | 0,6% |

Кроме того, около 1-3% составляют фосфор, марганец, хлор, азот, сера и микроэлементы (кобальт, фтор, йод, медь, цинк, молибден). Все элементы входят в состав оксидов, гидроксидов, растворимых и нерастворимых солей. Для роста и развития флоры наибольшее значение имеют калий, фосфор, азот, в меньшей мере – кальций и магний. Но в небольших количествах растениям требуются и другие элементы.

Первоисточником всех минералов в почве являются магматические породы. Они составляют 95% от общей толщи литосферы. На долю осадочных пород приходятся оставшиеся 5%. Метаморфические же причисляются к тем материалам , из которых они образовались. Поэтому здесь они в расчет не принимаются.

Подробно о влиянии горных пород на почву и процессы формирования почвенного покрова вы сможете узнать в нашей статье Почвообразующая порода как фактор почвообразования.

Химический состав почв находится в состоянии постоянного изменения. Это связано с непрерывностью процессов выветривания и почвообразования.

Органический состав почвы

Органические вещества составляют от 1-2% до 10-15% почвы. Они образуются при частичном разложении растений, животных и микроорганизмов. В состав почвы входят белки, углеводы, смолы, воски, лигнин, липиды и продукты их распада (спирты, аминокислоты, пептиды, моносахариды). Эти вещества составляют около 10% от всей органики, являются источником минералов и питательной средой для почвенной фауны, бактерий, грибов.

Скорость разложения растительных остатков зависит от содержащихся в них веществ. Так, древесина и хвоя содержат много лигнина, смол и дубильных веществ, но мало белков. Их разложение идет медленно. Остатки же бобовых трав, богатые белками, разлагаются быстро.

Основную часть почвенной органики (80-90%) составляют гуминовые вещества. Они и определяют плодородие грунта.

В группу входят:

- Гуминовые кислоты

Это вещества темного цвета. Они образуют нерастворимые соли с железом и алюминием. Гуминовые кислоты способны поглощать и задерживать в верхних слоях почвы воду и питательные элементы , затем постепенно их высвобождать. Они участвуют в превращении химических соединений в доступную для растений форму. Эти кислоты играют главную роль в формировании структуры почвы и ее плодородия. - Фульвокислоты

Это растворимые вещества желтого цвета. Они быстро вымываются в нижние горизонты, плохо задерживают влагу и минералы, подкисляют почву. - Гумины

Это инертные вещества, связывающие минералы. Они не участвуют в почвообразовании.

Помимо соединений, органические остатки всегда содержат некоторый объем зольных элементов. Их количество и состав варьируются в зависимости от вида организмов и условий среды их обитания. В состав золы входят калий, кальций, магний, кремний, фосфор, сера, железо и многие другие элементы, содержащиеся в незначительных количествах. Очень низкая зольность характерна для древесины. Большое количество зольных элементов содержат остатки травянистой растительности.

Знание минерального и органического состава почвы и ее фаз помогает лучше разобраться в свойствах материала, его применении. Отсюда также становится понятно, какими способами можно улучшить плодородие почвенного покрова. Об этом мы у же писали в нашей статье Плодородность почвы: как ее сохранить и повысить. Возможно вам также будет полезна наша статья о кислотности почв. В ней подробно рассказано, как можно регулировать такой показатель как кислотность почвенного покрова, делать почву более кислой или щелочной.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)