Вегетационные опыты с почвенной культурой

Первый опыт с почвенной культурой (субстратом) был проведен П. Вагнером в 1879 г. Это самая распространенная модификация вегетационного опыта и наиболее приближенная к естественным условиям и полевому опыту.

Постановка опыта с почвенной культурой включает подготовку почвы, сосудов, удобрений и семян, набивку сосудов, посев, уход за посевами, наблюдение, уборку и учет урожая, составление отчета. Вегетационные опыты с зерновыми культурами и льном обычно имеют три-четыре повторности, с картофелем, кукурузой, сахарной свеклой и другими культурами, выращиваемыми по одному растению в сосуде, – шесть – восемь.

Почву для опыта обычно берут со всей глубины пахотного горизонта, но если того требует задача опыта, она может быть взята из любого горизонта почвенного профиля. При постановке опытов с азотными удобрениями почву лучше заготовлять весной, с фосфорными удобрениями – летом для будущего года. Нельзя брать почву, в которую недавно вносились органические и минеральные удобрения. Перед набивкой сосудов почву очень тщательно перемешивают и пропускают через сито или грохот с ячейками 2–3 см. Перед закладкой опыта берут образец почвы около 1 кг и определяют гигроскопическую влагу, влагоемкость, гранулометрический состав и основные агрохимические показатели.

Для каждого опыта сосуды тарируют, т.е. подбирают близкие по высоте, объему и массе; по массе они не должны отличаться более чем на 100 г, по диаметру – более чем на 0,5 см. Отобранные сосуды тщательно моют водопроводной водой, ополаскивают дистиллированной и высушивают. Металлические сосуды после просушки покрывают лаком. Аналогично подготавливают дренаж и поддоны сосудов.

В вегетационных опытах могут использоваться как готовые минеральные удобрения, так и химические соли различной степени очистки. Из водорастворимых азотных и калийных удобрений удобнее готовить растворы, содержащие в 50 мл (или другом определенном объеме) необходимую дозу азота и калия на сосуд. Фосфорные удобрения, даже водорастворимые, полностью в воде не растворяются, поэтому растворы с ними не готовят.

Дозы удобрений зависят от цели опыта, культуры, размера сосуда. Обычно на сосуд с 5–8 кг почвы вносят 0,35–0,75 г азота и по 0,3–0,5 г фосфора и калия. В расчете на 1 кг почвы дозы (г) NPK следующие: в опытах с зерновыми культурами: 0,1–0,15; 0,1; 0,1; с картофелем – 0,12; 0,2; 0,28; с сахарной свеклой – 0,15; 0,22; 0,22; со льном – 0,05–0,07; 0,10–0,12; 0,06–0,1; бобовыми – 0,04–0,1; 0,1–0,15; 0,1–0,15.

Дозы извести в вегетационных опытах рассчитываются по гидролитической кислотности. В расчете на 1 мэкв Н + в 100 г почвы требуется 1 мэкв СаСО3, или 50 мг СаСО3, а на 1 кг – 50×10=500 мг, или 0,5 г. Если гидролитическая кислотность почвы, взятой для опыта, 3 мэкв на 100 г почвы, доза извести будет в три раза больше: 3×0,5=1,5 г на 1 кг почвы. Следовательно, чтобы рассчитать дозы извести в граммах на 1 кг почвы, необходимо величину гидролитической кислотности (в мэкв на 100 г) умножить на 0,5 или разделить на 2. Дозы извести в зависимости от цели исследования могут быть разными.

Семена зерновых и зернобобовых высевают, как правило, проращенными. Перед проращиванием семена зерновых культур протравливают в течение 5 мин в 1 % -ном растворе формалина и промывают водой. Можно использовать и другой протравитель. Клубни картофеля подбирают по массе и с одинаковым количеством глазков.

Главное требование при набивке сосудов – однородность и плотность почвы во всех сосудах. Поэтому набивку сосудов опыта должен проводить один человек.

На дно оттарированного и подготовленного сосуда аккуратно кладут кружок из марли или фильтровальной бумаги такого же диаметра. После этого на дно сосуда насыпают дренаж, а поверх него опять кладут кружок из марли или фильтровальной бумаги, диаметр которых на 2–3 см больше диаметра сосуда. Кружок прижимается к стенкам и дну сосуда точно отвешенным (300–500 г) увлажненным кварцевым песком (15 мл воды на 100 г песка). Если в качестве дренажа используется битое стекло, гравий, керамзит, то строго вертикально на расстоянии 1–1,5 см от стенки сосуда в нем закрепляется стеклянная трубочка.

Набивку сосудов проводят в один день. Удобнее это делать втроем: один взвешивает почву, другой вносит удобрения, третий тщательно перемешивает почву и набивает сосуды. Чтобы установить навеску почвы, вначале набивают один пробный сосуд, не доходя до верха 2–2,5 см. К этой навеске добавляют удобрения и тщательно перемешивают. Оптимальной при набивке считается влажность почвы 40–50% от полной влагоемкости. При такой влажности почва при сжатии в руке образует ком, легко распадающийся при выпадении из ладони.

Первые 3–4 см почвы укладывают более плотно, чем остальную. Уплотнение должно быть одинаковым во всех сосудах, уровень почвы – на 2–2,5 см ниже края сосуда. Сосуды нумеруют и закрепляют этикетки с указанием темы опыта.

В опыте используются только сортовые семена, проращенные (наклюнувшиеся) или сухие. Проращивают семена в кюветах или противнях на кварцевом песке (1,5–2 см). Песок увлажняют до полного насыщения, покрывают фильтровальной бумагой, семена распределяют тонким слоем и равномерно смачивают. Сверху семена также покрывают одним-двумя листами мокрой фильтровальной бумаги и оставляют при температуре 20–25 °С.

Наклюнувшиеся семена высевают по трафарету в выровненную и увлажненную почву, верхний слой которой (от 0,5 до 2 см в зависимости от выращиваемой культуры) предварительно снимают, чтобы заделать семена. Зерновые заделывают на глубину 1–1,5 см, лен и другие мелкосемянные культуры – на 0,5–1 см. Количество семян в сосудах должно быть одинаковым и на 5–10 больше, чем число растений, необходимое для опыта.

Всхожесть сухих семян должна быть близкой к 100%-ной. Чтобы не образовывалась корка и почва меньше нагревалась солнцем, поверх почвы в сосудах насыпается кварцевый песок (200 г), после чего сосуды укрывают бумагой, которую снимают после появления всходов. Ежедневно до появления всходов сосуды слегка поливают.

В сосудах диаметром 15–20 см в опытах с зерновыми оставляют 20 растений, горохом, бобовыми – 10–15 (но обязательно равное количество растений во всех сосудах), гречихи – 10–12, льна – 35–40, огурца, редиса, моркови – 2–3, клевера – 6–12. Растения пропашных культур выращивают по одному и в сосудах большего диаметра. Лишние растения удаляют через два-три дня после всходов (прежде всего поврежденные, слабо или чрезмерно развитые).

В соответствии с программой исследований растения поливают водопроводной или дистиллированной водой. Сосуды, не имеющие отверстия в дне (Вагнера и др.), поливают по массе до уровня 60–70% от полной влагоемкости почвы. Для определения массы сосуда к поливу суммируют: тарированный сосуд + песок внизу и сверху + навеска почвы и масса воды, соответствующая 60–70% от полной влагоемкости (за минусом влажности почвы при набивке) + масса каркасов или палочек для поддержания растений, если их устанавливают в сосуды. Для полива сосуды ставят на весы и доводят до необходимой массы водой. Поливают сосуды один раз (утром или вечером), а в жаркую погоду два раза: один раз по массе, второй – по объему (столько же воды, сколько вливалось при взвешивании). В сосудах Вагнера половину воды вливают через трубочку вниз сосуда, половину – сверху.

Сосуды с отверстиями в дне (Митчерлиха, Кирсанова и др.) не взвешивают, а поливают по объему, распределяя воду поровну по сосудам до появления воды в поддоне. После больших дождей сосуды поливают дождевой водой из поддонов, чтобы исключить потери питательных элементов. Чтобы все растения получили одинаковое количество света, во время поливов сосуды крайних и средних рядов меняют местами. Если сосуды установлены на вагонетках, в ясную погоду их выкатывают из вегетационного домика под сетку, в дождливую погоду и на ночь их помещают в домик. Сорняки в сосудах сразу же удаляют. При заболевании растений или появлении вредителей принимают необходимые меры.

За растениями ведут фенологические наблюдения и проводят биометрические измерения, результаты которых заносятся в журнал. Регистрируют дату наступления фенофаз, разницу в развитии растений фиксируют измерениями или фотографированием. Если предусмотрено программой, отбирают растительные и почвенные пробы (в определенные фазы или периодически – через 15, 20, 30 дней). Пробы берут не менее чем с двух повторностей опыта, после взятия проб сосуды ликвидируются. Поэтому, если программой предусмотрен отбор растительных и почвенных проб, число повторностей должно быть 10–12, чтобы к уборке осталось не менее трех-четырех повторностей.

За 3–4 дня до уборки растений поливы прекращают. В программе опыта могут быть заложены разные сроки уборки, но обычно она приходится на фазу полной зрелости растений. Зерновые и зернобобовые культуры, а также травы срезают ножницами на высоте 1–2 см от корневой шейки, подсчитывают число растений, стеблей, колосьев (стручков), измеряют высоту растений, длину колоса и укладывают в пакеты с указанием номера сосуда. Затем растения высушивают до воздушно-сухого состояния в помещении (вегетационном домике, лаборатории и т.д.), взвешивают общий урожай, а после обмолота у зерновых и зернобобовых культур учитывают массу зерна, а по разности – соломы.

Растения картофеля и корнеплодов извлекают из сосуда, срезают ботву, клубни и корнеплоды очищают и отдельно взвешивают. Проводя уборку, отбирают средние пробы почвы и растений для агрохимических анализов.

После уборки сопоставляют данные по повторностям каждого варианта. При больших абсолютных урожаях допускаются расхождения между сосудами одного варианта 5–10%, при низких – 25%. Большие расхождения указывают на грубые нарушения в методике и технике проведения вегетационного опыта и такие опыты бракуются. Результаты опыта статистически обрабатываются для установления степени их достоверности и величины ошибки опыта.

Источник

Значение и оборудование вегетационных опытов

Вегетационный метод широко используется в растениеводстве, физиологии растений, селекции, земледелии, почвоведении, агрохимии при изучении самых разных проблем. Вегетационные опыты с удобрениями проводятся в искусственных условиях (в сосудах) с целью изучения питания растений и обмена веществ в них.

Первый вегетационный опыт был проведен в 1629 г. голландским естествоиспытателем Ван Гельмонтом. Основоположником вегетационного опыта в области агрохимии является Ж. Буссенго (1837 г.). Первое использование вегетационного метода в России, где в 1896 г. впервые был построен вегетационный домик, связано с именем К. А. Тимирязева.

Вегетационный метод позволяет отделить и выявить роль отдельных факторов в жизни растений при регулируемых условиях влажности, освещенности, температуры и питательного режима. С помощью вегетационного метода в агрохимии были определены необходимые для жизни растений элементы, проводилось сравнение аммиачного и нитратного питания растений, различных форм фосфатов, решены другие кардинальные проблемы. Вегетационный метод незаменим при изучении физиологической роли микроэлементов, новых форм удобрений, особенностей питания растений, оптимальных условий их питания и т.п. В последнее время в вегетационных опытах широко применяют радиоактивные и стабильные изотопы.

Вместе с тем такие проблемы агрохимии, как использование удобрений в севообороте, сочетание их с системой обработки почвы, ухода за растениями и т.д., можно исследовать только в полевых опытах. В вегетационном опыте влияние отдельных факторов на растения изучается в искусственных условиях и его результаты могут не совпадать с данными полевого опыта. При углубленных агрохимических исследованиях необходимо сочетание полевых, вегетационных и лабораторных методов.

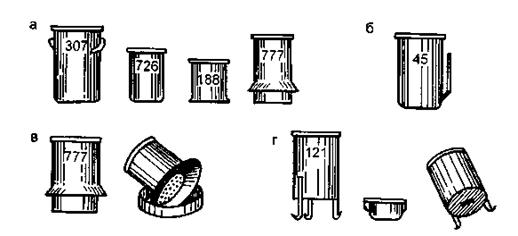

Рис. 15.8. Вегетационные сосуды:

а – эмалированные сосуды для различных культур; б – сосуд Вагнера;

в – сосуд Митчерлиха (с поддоном); г – сосуд Кирсанова (с поддоном).

В зависимости от темы исследования в вегетационном опыте в качестве искусственной среды (субстрата) используются: почвенные культуры; водные культуры; разделенные культуры; стерильные культуры; гидропоника; аэропоника. Для проведения вегетационных опытов применяются вегетационные домики, сетчатые павильоны, фитотроны (лаборатории искусственного климата) и другие сооружения.

Вегетационные домики (теплицы) – самые распространенные сооружения для проведения вегетационных опытов. Их делают из деревянного или железного каркаса и стекла. Для проветривания устраиваются жалюзи внизу и форточки на крыше. Вегетационные домики оборудуются стеллажами или вагонетками, на которых размещаются сосуды.

Сетчатый павильон защищает растения от птиц и повреждений. Для его сооружения используется сетка с ячейками 1,5×1,5 и 2×2 см, при меньших размерах ячеек снижается освещенность растений, при больших – она не защищает от птиц. Условия выращивания под сеткой приближены к естественным.

Для вегетационных опытов используют сосуды двух типов, различающиеся по способу полива – без отверстий и с отверстиями в дне (рис. 15.8). Сосуды без отверстий поливают по массе, а с отверстиями – по объему. Первые применяют в более точных опытах. Сосуды с отверстиями в дне имеют поддоны, их можно использовать в сетчатых павильонах. После дождя воду из поддона, в которую перешли питательные элементы из сосуда, вливают обратно. В вегетационных опытах используются пластмассовые, стеклянные и металлические сосуды. Металлические для предотвращения коррозии должны быть эмалированными или покрытыми консервантами (внутри – асфальтовым лаком, снаружи – белой краской). Стеклянные сосуды обычно используются в опытах с водной, стерильной и разделенной культурой.

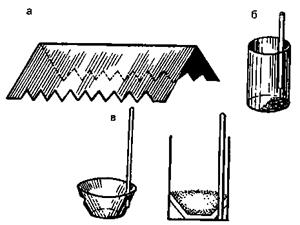

Рис. 15.9. Виды дренажа для вегетационных опытов:

а – дренаж (желоб) для вегетационных сосудов Кирсанова; б, в – дренаж в вегетационных сосудах для почвенных и песчаных культур.

Размер сосуда зависит от выращиваемой культуры. Для зерновых культур, льна, гороха, гречихи используются сосуды диаметром 15 или 20 см и высотой 20 см, для растений с глубоко растущей корневой системой (клевер, люцерна) соответственно 15 и 30 см, картофеля, корнеплодов, кукурузы – 25×30 или 30×30 см. Для нормального развития зерновых и зернобобовых культур сосуды должны вмещать 5–7 кг почвы, картофеля и капусты – 25–30 кг, сахарной свеклы и других корнеплодов – 15–25 кг. Сосуды должны иметь дренаж – свободное пространство для воды, откуда она могла бы всасываться почвой или песком и поступать к растениям. Для создания дренажа используют битое стекло, гравий (диаметром 3–4 см), специально изготовленный железный гребешок или желоб (рис. 15.9). Битое стекло или гравий насыпают на дно горкой со склоном 30°, они должны занимать не более 70% площади дна сосуда. На один сосуд берут 200–350 г стекла. В горку дренажного материала вставляется трубочка диаметром 1,2– 1,7 см и длиной на 3-5 см выше сосуда. В металлических сосудах роль дренажа выполняет пилообразный желоб.

Основные принципиальные подходы к разработке схем опытов, а также стандартные схемы опытов с удобрениями были рассмотрены в разделе 15.1 «Полевой опыт». Схемы вегетационных опытов могут быть более детальными, а дозы удобрений значительно выше, чем в полевых опытах.

Дата добавления: 2015-12-29 ; просмотров: 3337 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник