Потеря веса зерна в процессе сушки

После уборки урожая зернопроизводители обычно должны принять решение – продавать зерно без доведения его до кондиционной влажности и при продаже учесть скидку на стоимость, связанную с превышением кондиционной влажности, или реализовать зерно без скидки после его сушки в хозяйстве (или на соседнем элеваторе).

Приходится сопоставлять целесообразность осуществления сушки с учетом расходов на нее, а также потери веса зерна в процессе сушки, которые обычно называют «усушкой» и выражают ее в процентном отношении к исходному весу зерна. Не существует стандартной методики расчета усушки [1,2].

В практике специалисты зернового хозяйства зачастую испытывают трудности при расчете потерь веса в процессе сушки. Не всегда представляют себе механизм расчета и, следовательно, не могут определить реальные стоимостные показатели целесообразности выполнения сушки и выбора конечной влажности зерна после сушки. Перед обобщением общей схемы расчета потерь веса зерна в процессе сушки, рассмотрим элементарный пример.

В процессе сушки основная часть потери веса зерна связана с испаряемой водой. Усушка зерна рассчитывается в виде отношения испаренной воды в процессе сушки к исходному весу, после чего результат умножается на 100 и выражается в процентах. Например, 1000 кг зерна пшеницы при влажности 25% содержит 250 кг воды и 750 кг сухого вещества. Какая величина усушки 1000 кг зерна при его высушивании до 15%? Высушенное зерно содержит 750 кг сухого вещества, однако в данном случае (после высушивания до 15%) доля сухого вещества составит 85% (=100%-15%) от общего веса. В связи с этим, общий вес высушенного зерна равняется отношению 750 кг к 0,85, и составляет 882,35 кг. После сушки зерно пшеницы содержит 132,35 кг воды (=882,35-750). Следовательно, в процессе сушки выделено 117,5 кг воды (=250-132,5). После определения количества удаленной влаги можно определить величину усушки. В нашем случае это: 117,5:1000×100=11,75%. Таким образом, зерно было высушено с 25% до 15%, то есть на 10% с потерей первоначального веса зерна – 11,75%.

Для практических расчетов применяют коэффициент усушки [2], который рассчитывают в виде отношения потерь веса к снижению влажности. Для вышеприведенного примера это 11,75:10=1,18%, что означает: вес зерна уменьшается на 1,18% на каждый процент снижения влажности.

Коэффициент усушки является постоянной величиной для конечной влажности сушки зерна. В предыдущем примере коэффициент усушки – 1,18% на каждый процент снижения влаги при высушивании зерна до конечной влажности 15%. Однако, коэффициент усушки меняется с изменением конечной влажности и рассчитывается очень просто:

Для ряда значений конечных влажностей зерна коэффициенты усушки приведены в таблице 1.

| Конечная влажность зерна (Хf), % | Коэффициент усушки (Kd) на каждый % уменьшения влажности |

|---|---|

| 16 | 1,190 |

| 15 | 1,176 |

| 14 | 1,163 |

| 13 | 1,149 |

| 12 | 1,136 |

| 11 | 1,126 |

| 10 | 1,111 |

| 9 | 1,099 |

| 8 | 1,087 |

| 7 | 1,075 |

| 6 | 1,064 |

| 0 | 1,000 |

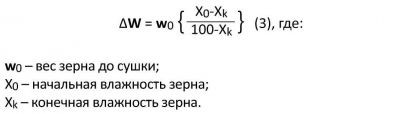

Применяя значения коэффициентов усушки зерна (таблица 1) рассчитаем количество влаги, выделяемой при снижении влажности с 24% до 14%, то есть при уменьшении начальной влаги на 10%. Для вычисления количества выделяемой влаги через коэффициент усушки применяется следующая формула:

В нашем примере коэффициент усушки 1,163 для конечной влажности 14%, а снижение веса в процессе сушки будет: 10×1,163=11,63%. Коэффициент усушки 1,163 выбирается из таблицы 1 для значения конечной влажности 14% или рассчитывается элементарно по формуле (1): 100/(100-14)=1,163.

Следует заметить, что процентное уменьшение веса зерна в процессе сушки, всегда больше значения количества единиц снижения его влажности. Так, в вышеприведенном примере снижение влажности произошло на 10% (24%-14%), а снижение веса на 11,63%.

Обычно в литературных источниках более ранних изданий, приводятся табличные значения потери веса зерна в процессе сушки (таблица 2). Выбор значений потери веса зерна от испарения влаги в соответствии с данной таблицей находится на пересечении строк и столбцов.

| Конечная влажность зерна, % | Исходная влажность зерна, % | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

| 12 | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 6,8 | 8,0 | 9,1 | 10,2 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,8 | 15,9 | 17,0 | 18,2 | 19,3 | 20,5 |

| 13 | 2,3 | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 8,0 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | 12,6 | 13,8 | 14,9 | 16,1 | 17,2 | 18,4 | 19,5 |

| 14 | 1,2 | 2,3 | 3,5 | 4,7 | 5,8 | 7,0 | 8,1 | 9,3 | 10,5 | 11,6 | 12,8 | 14,0 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | 18,6 |

| 15 | — | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 8,2 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 12,9 | 14,1 | 15,3 | 16,5 | 17,6 |

| 16 | — | — | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,1 | 8,3 | 9,5 | 10,7 | 11,9 | 13,1 | 14,3 | 15,5 | 16,7 |

| 17 | — | — | — | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 | 14,5 | 15,7 |

| 18 | — | — | — | — | 1,2 | 2,4 | 3,7 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 8,5 | 9,8 | 10,8 | 12,2 | 13,4 | 14,6 |

| 19 | — | — | — | — | — | 1,2 | 2,5 | 3,7 | 4,9 | 6,2 | 7,4 | 8,6 | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,6 |

Применение табличного метода оценки снижения веса зерна, в сравнении с предыдущим методом, с применением коэффициента усушки является более простым. Однако, в некоторых случаях, в практике, приходится прибегать и к значениям снижения веса, которые не приведены в таблицах. Для более точных расчетов иногда требуются значения начальной или конечной влажности зерна с десятичными знаками, например при высушивании его до 13,5%, которые также, как правило, не отражаются в таблицах.

Также количество выделяемой влаги в процессе сушки или уменьшение веса зерна могут быть определены по формуле:

Наряду с потерей веса зерна в процессе сушки, связанной с испарением влаги, имеют место небольшие потери сухого вещества, связанные с перемещением зерна. Часто эти потери называют «невидимыми» или потерями обусловленными самим процессом обработки. Потери, связанные с обработкой, происходят вследствие механических потерь (дробление зерна), наличия примесей, а также вследствие дыхания семян и потери летучих веществ. Они зависят от первоначальных физических свойств зерна, способов сушки, а также от применяемого транспортного оборудования.

Данные исследований в университете штата Айова показали, что в процессе сушки кукурузы на фермах, потери обусловленные обработкой находятся в диапазоне 0,22-1,71%. В практике, к потерям веса зерна обусловленным испарением влаги обычно добавляют 0,5% потерь, связанных с обработкой [2].

- Nichols T.E. Economics of on-farm corn drying. North Carolina State University. 1992. 6 p.

- Hicks D.R., H.A. Cloud. Calculating Grain Weight Shrinkage in Corn Due to Mechanical Drying. Iowa State University. 2001. 7 p.

Дринча В.М., д.т.н., профессор, ООО «Агроинженерный инновационно-исследовательский центр».

Источник

Статистика валового сбора и урожайности

Урожай (валовой сбор)– это общий объем продукции в натуральном измерении, полученной со всей площади убранных основных, повторных и междурядных посевов сельскохозяйственных культур. Урожай измеряется в натуральных единицах массы (тоннах, центнерах, килограммах и др.) и характеризует общий масштаб производства по каждому отдельно взятому виду растениеводческой продукции.

Точные данные о размерах урожая (валового сбора) можно установить лишь после уборки. Однако, сведения о будущем урожае необходимы в более ранние периоды для определения ожидаемого производства продукции растениеводства и расчета потребностей в производственных ресурсах к началу проведения уборочных работ. С этой целью оцениваются показатели урожая применительно к разным периодам развития растений и периодам сельскохозяйственного производства.

Различают следующие показатели урожая: видовой урожай, урожай на корню перед началом уборки, фактический урожай, чистый урожай.

Видовой урожай – это ожидаемый исходя из состояния посевов на разных стадиях развития растений урожай, который обычно определяют экспертным (глазомерным) путем, либо выборочным методом (посредством наложения метровок) с учетом состояния посевов (густоты, развитости, внешнего вида и др.). Определение видового урожая в хозяйственной практике направлено на принятие оперативных управленческих решений в технологии производства растениеводческой продукции.

Урожай на корню перед уборкой – это фактически выращенный, но еще не убранный урожай. Его размер может быть определен такими же способами, как и видовой урожай, а также расчетным способом на основе выборочных данных о фактическом сборе и потерях при уборке урожая с типичных участков.

Фактический урожай (валовой сбор) – это фактически оприходованный сбор по каждому виду продукции растениеводства после уборки. Фактический урожай по группе зерновых и зернобобовых культур может быть выражен в первоначально оприходованной массе (бункерный урожай) и в массе после доработки (амбарный урожай); по льну-долгунцу и рапсу – в массе после доработки, т.е. за вычетом из первоначального валового сбора неиспользуемых отходов и усушки при доработке урожая; по остальным видам культур урожай определяется по физической массе фактически полученного и оприходованного валового сбора продукции.

Чистый урожай – это фактический сбор (обычно после доработки) за вычетом израсходованных на этот урожай семян соответствующих видов сельскохозяйственных культур. Чистый урожай можно рассчитать по зерновым, зернобобовым культурам, льносеменам, рапсу, картофелю.

Под урожайностью понимают обобщающий показатель среднего сбора каждого вида сельскохозяйственной продукции с единицы площади. В зависимости от вида сельскохозяйственной культуры и масштабов ее производства урожайность принято определять в расчете на 1 га, 1 ар или 1 м 2 .

Для различных показателей урожая (валового сбора) можно рассчитать и соответствующие им показатели урожайности, т.е. видовую урожайность, урожайность на корню перед началом уборки, фактическую урожайность, чистую урожайность.

В СХО Республики Беларусь урожайность почти всех сельскохозяйственных культур рассчитывают на единицу весенней продуктивной площади. По однолетним и многолетним травам (на сено, зеленую массу и семена) урожайность определяется на единицу фактически убранной площади.

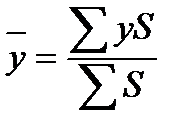

В статистике следует различать индивидуальную (по одной культуре) и среднюю (по однородной группе культур) урожайность. Для расчета средней урожайности применяется формула средней арифметической взвешенной величины:

где

Следует заметить, что урожайность каждой сельскохозяйственной культуры на единице посевной площади в натуральном выражении позволяет оценить и сравнить работу хозяйства только по конкретным культурам при условии одинакового естественного плодородия почв. При объективной сравнительной оценке работы СХО необходимо рассчитывать валовой сбор по каждой культуре на 1 балло-гектар посевной площади.

В процессе выращивания сельскохозяйственных культур на урожай воздействует бесчисленное количество факторов, которое условно можно разделить на две большие группы – природные (почвенно-климатические) и экономические.

Природные (почвенно-климатические) факторы (качество почв, глубина залегания почвенных вод, рельеф территории, продолжительность вегетационного периода, количество и интенсивность осадков, солнечных дней, температурный режим и др.) влияют на урожай объективно и независимо от деятельности людей. Природные факторы формирования урожая сельскохозяйственных культур невозможно изменить, но иногда можно скорректировать умелым применением экономических факторов. Высокий уровень развития производительных сил позволяет в значительной мере компенсировать, например, низкое природное качество почв, сгладить излишнее переувлажнение или пополнить недостаток влаги в период активного роста и развития растений.

Экономические факторы формирования урожая определяются существующим уровнем агротехники и непосредственно проявляются через реализацию агротехнических мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Разнообразные агротехнические мероприятия можно условно разделить на две группы: а) вещественные вложения (известковые материалы, удобрения, семена, ядохимикаты, стимуляторы роста и др.); б) агротехнические работы (обработка почвы, доставка и внесение известковых материалов, удобрений, ядохимикатов, посев и посадка, междурядная обработка посевов, уборка урожая и др.).

Статистическое изучение факторов формирования урожая сельскохозяйственных культур затруднено тем, что точная информация о многих факторах в текущем учете и отчетности СХО не предусмотрена. Так, например, температурный режим на протяжении вегетационного периода культур в документах СХО не отражается и, поэтому обычно пользуются информационными услугами специализированных агрометеорологических, гидрологических и др. организаций.

Статистическое выявление влияния каждого отдельного фактора на урожайность может быть выявлено с помощью следующих методов:

а) метод простой аналитической группировки по изучаемому факторному признаку по достаточно большой выборке хозяйств со сходными условиями, но имеющих существенные различия по изучаемому фактору. Существенность влияния изучаемого фактора на урожайность необходимо подтвердить применением дисперсионного анализа;

б) применение корреляционно-регрессионного метода по выборке тех же хозяйств,

что и при проведении аналитической группировки. Найденные коэффициенты корреляции, корреляционные отношения и регрессии укажут на количественную меру зависимости урожайности от изучаемого фактора.

Статистическая оценка влияния уровня интенсификации земледелия на урожайность сельскохозяйственных культур может быть проведена указанными методами, причем в качестве факторного (группировочного) признака будет выступать совокупная стоимость всех агротехнических мероприятий, приходящаяся на 1 га посевной площади определенной сельскохозяйственной культуры.

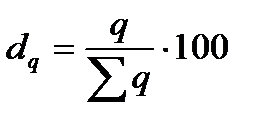

Структура урожая представляет собой процентное соотношение валового сбора каждой культуры в общем объеме урожая.

По группе однородных культур удельный вес урожая отдельной культуры рассчитывают по формуле

где

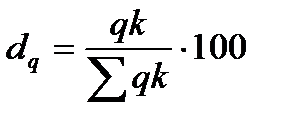

При расчете структуры урожая по группам культур неоднородного состава валовой сбор культур в натуральном измерении переводится в условно-натуральное выражение с учетом кормового достоинства культур, а затем определяется доля каждого вида урожая в общем объеме урожая

где

Урожай (валовой сбор) сельскохозяйственных культур является потенциальной базой для формирования продовольственного фонда (зерно, картофель, овощи, плоды, ягоды и т.д.), создания сырьевых запасов для перерабатывающей промышленности (льнопродукция, рапс, сахарная свекла и др.), пополнения и укрепления кормовых запасов (продукция кормовых и других культур), формирования семенного фонда по многим сельскохозяйственным культурам.

Дата добавления: 2018-06-28 ; просмотров: 2563 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник