Виды дополнительной обработки почвы названия орудий для её выполнения.

— рыхление пахотного горизонта после вспашки;

-очистка площадей от сорняков путем их подрезания, выравнивания или вычесывания;

— рыхление почвы, осевшей после дождя и покрывшейся коркой;

— перемешивание верхних слоев почвы для заделки семян;

— уплотнение почвы для укрепления всходов и подъема влаги из нижележащих горизонтов;

— выравнивание поверхности почвы для облегчения посевов;

-содействие естественному возобновлению леса;

— полосная подготовка почвы для посева под пологом леса, в рединах, на вырубках и т.п.

— Бороны — это орудия, предназначенные для поверхностного рыхления почвы после вспашки.

— Культиваторы — орудия, предназначенные для поверхностной и глубокой обработки почвы после вспашки, а также для уничтожения сорняков.

— Рыхлители применяют для рыхления почвы с целью содействия естественному возобновлению леса, а также для рыхления почвы с одновременным посевом семян.

— Катки служат только для уплотнения и выравнивания почвы.

— Шлейфы служат для выравнивания верхнего слоя разрыхленной почвы, а также для разравнивания почвы после посева.

— Грядоделатели служат для изготовления гряд в посевных отделениях лесных питомников при выращивании посадочного материала.

1. По способу соединения с трактором: на навесные и прицепные.

2. По назначению: на культиваторы для сплошной, паровой и предпосевной обработки почвы; пропашные — для междурядной обработки почвы; универсальные — приспособленные как для сплошной, так и для междурядной обработки; специальные — приспособленные для обработки междурядий определенного вида культур.

3. По количеству обрабатываемых рядов пропашные культиваторы бывают: однорядные и многорядные.

4. По типу рабочих органов — с рабочими органами лемешного типа (лаповые); дисковые; фрезерные; ротационные.

Виды лесных культур, методы и способы их производства, типы культур

Результативность искусственного лесовыращивания во многом определяется правильностью выбора вида лесных культур, метода и способа посадки (посева), типа культур, а также агротехники и технологии создания и выращивания искусственных насаждений.

Существуют следующие виды лесных культур: последующие, подпологовые и предварительные, которые, в свою очередь, могут быть сплошными или частичными, чистыми или смешанными.

Подпологовые лесные культуры, которые создают под пологом низкополнотного насаждения для повышения его продуктивности, устойчивости и декоративных свойств. Такие культуры, кроме того, улучшают кормовую базу для диких зверей и птиц, усиливают средо-защитное, водоохранное и мелиорирующее значение леса и т.д. Подпологовые культуры создают в древостоях II и III классов возраста полнотой ниже 0,7. Рассчитывают, чтобы к периоду рубки главного пользования древесина подпологовых культур достигла товарных размеров.

Последующие лесные культуры создают в порядке лесовосстановления после рубок главного пользования. По основным принципам образования насаждений искусственного происхождения они подразделяются на сплошные и частичные лесные культуры. Сплошные лесные культуры — культуры с относительно равномерным размещением культивируемых пород, обеспечивающим их преобладающее участие в составе насаждения. Такие культуры чаще всего создаются на лесокультурных площадях категории «а». Частичные — культуры, размещённые на площадях, лишённых подроста главной породы, для увеличения полноты или улучшения породного состава насаждения.

Предварительные лесные культуры создают для замены поступающих в рубку в ближайшие годы спелых древостоев. Их формирование начинается под пологом спелого древостоя, которое продолжается после рубки леса как сплошных культур, созданных на вырубках. Эти культуры заменяют поступающие в рубку древостой. Благодаря им не происходит нежелательной смены древесных пород, сокращается срок выращивания нового поколения леса и за счет этого повышается продуктивность насаждений. Предварительные культуры создают посадкой и посевом обычно под пологом спелого древостоя за 3. 10 лет до его рубки. В этом случае лесной полог защищает высаженные сеянцы и саженцы древесных пород от заморозков, ожогов солнцем и других неблагоприятных климатических факторов. Это повышает приживаемость и рост культур в первые годы их жизни. Предварительные культуры в первую очередь создают в малоценных спелых древостоях березы, осины, ольхи серой без естественного возобновления ценных пород. Полнота древостоя должна быть в пределах 0,3. 0,7.

Сплошные лесные культуры — культуры с относительно равномерным размещением культивируемых пород по площади, обеспечивающим им преобладающее участие в составе насаждения. Эти культуры предполагают образование насаждения преимущественно из выращиваемых пород. Их создают на свежих вырубках, участках, где отсутствует естественное возобновление, или на площадях, не бывших под лесом.

Частичные лесные культуры— это культуры, размещенные на площади в местах, лишенных подроста главной породы, для увеличения полноты или улучшения породного состава насаждения.

Чистые лесные культуры — это культуры, состоящие из одной древесной породы. Их обычно создают в тех случаях, когда условия местопроизрастания отвечают биоэкологическим требованиям только одной какой-либо породы.

Смешанные лесные культуры— это культуры, состоящие из двух и более видов деревьев или кустарников.

Источник

Виды предпосевной обработки почвы

Виды и способы обработки почвы

Чтобы улучшить плодородные свойства почвы важно периодически выполнять ее обработку. Для этого используются ручные инструменты (для небольших приусадебных грядок) или специальная техника (для полей большой площади). Своевременное сезонное возделывание земли выполняется для того, чтобы:

- улучшить свойства грунта, сохранить в нем необходимую влагу;

- минимизировать вероятность засоренности посевов;

- уменьшить число вредителей на засеянных полях;

- исключить плохой урожай;

- способствовать более эффективному гниению остатков растительности, улучшить восприимчивость грунтом удобрений;

- создать благоприятные условия для посева, а также для удобрения выращиваемых культур с их последующей уборкой.

Виды механической обработки

Воздействие природных факторов на грунт, их севооборот, внесение различных удобрений меняют структуру, а также свойства земли. Чтобы каждый год получать высокую урожайность, важно своевременно обрабатывать грунт. Реализуется этот процесс посредством специальной техники для обработки почвы. Различают следующие виды обработки почвы:

- первичная — это послепосевная работа с грунтом, выполняемая плугом или глубокорыхлителем после уборки урожая; вспахивание нормальных грунтов проводят на глубину до 25-27 см (минимум 20 см), для торфяных рыхление выполняется на глубину до 40 см, а для земли с повышенным содержанием минералов – до 30 см;

- поверхностная — предусматривает выполнение рыхления, боронования, культивации; в процессе ухода за посевами выполняется подрезка сорной растительности и уплотнение плодородного слоя;

- специальная — выполняется в зависимости от состояния земли; она может предусматривать разрыхление, дискование, фрезерование.

Основная обработка

Основная обработка почвы — это вспахивание грунта, которое проводится поздним летом или осенью, под посев озимых культур. Также ее проводят весной перед посевом яровых зерновых. При выборе способа и применяемой техники, учитывают климатические условия, вид выращиваемых культур, степень их засоренности сорняками, физико-химические характеристики почвы.

Вспашка

Вспашка – эта почвообработка заключается в облагораживании грунта с помощью плугов. Она обеспечивает рыхление, крошение, переворачивание плодородного слоя. Выполняя отвальную вспашку, восстанавливаются плодородные свойства земли. Для ее выполнения используются плуги с предплужниками, посредством которых верхний плодородный слой срезается и сбрасывается на дно борозды. Основной корпус плуга приподнимает нижний, хорошо крошащийся слой грунта, прикрывая им верхний слой. Этот вид поверхностной обработки почвы обеспечивает глубокую заделку грунта, способствует улучшенному разложению остатков бывшей растительности. Вспашка выполняется плугами с предплужниками, с отвалом для оборачивания пласта или дисковыми плугами.

Лущение

После сбора зерновых культур проводится лущение. Это обязательная процедура, заключающаяся в крошении, разрыхлении, частичном перемешивании и оборачивании плодородного слоя. В процессе лущения выполняется подрезание и измельчение корневой системы сорняков, растений, заделка семян сорняков и вредителей культурных растений. Поверхностная обработка почвы лущением выполняется дисковыми или лемешными лущильниками. Первые из них предусматривают проработку на глубину 6-12 см, а вторые – 8-16 см. Для лущения стерни пользуются чизельными культиваторами.

Безотвальная обработка

Этот прием поверхностной обработки почвы предполагает создание необходимых условий для накопления нужного количества влаги в плодородном слое. Он проводится с помощью плугов без отвалов. Также для этой процедуры могут задействоваться чизельные плуги, культиваторы-плоскорезы.

Плоскорезная обработка

Это еще один способ безотвальной обработки грунта, который направлен на рыхление земли, крошение ее плодородного слоя и подрезку корневой системы растений. Проработка выполняется на глубину до 27-30 см, для этого используются специальные глубокорыхлители – плоскорезы.

Чизеливание

Этот способ используется взамен обычной вспашки, выполняемой с помощью отвальных плугов. Чизелирование проводится либо культиваторами, либо чизельными плугами. Благодаря этой обработке в плодородном слое лучше накапливается и сохраняется необходимая влага, улучшаются ее физические свойства, повышается биологическая активность полезных микроорганизмов. Чизелирование – это эффективный способ предотвращения водной и ветровой эрозии. В процессе работы техники для чизелирования происходит рыхление почвы с ее отрыванием от монолитного слоя, исключая уплотнение предпахотных слоев.

Такой вид и способ обработки почвы, как чизелирование должен периодически выполняться на следующих грунтах: подверженные водной и ветровой эрозии; с временным переувлажнением; с уплотненным подпахотным горизонтом.

Приемы поверхностной обработки

Рассмотрев, какие бывают виды обработки почвы нужно разобраться, каким способом они могут реализовываться.

Дискование

С помощью этого способа проводится крошение, разрыхление, частичное перемешивание плодородного слоя, а также измельчение оставшихся сорняков. Для него используется такая техника, как дисковая борона со сферическими дисками, устанавливаемыми под разными углами атаки. Для задернистых, тяжелых грунтов применяются бороны, укомплектованные вырезными дисками.

Культивация

Что такое культивация – это один из способов обработки посевной почвы, заключающейся в ее рыхлении и крошении, частичном перемешивании слоев грунта, подрезании корневой системы сорняков. В качестве основного оборудования применяются культиваторы с лапами различной конструкции. Культивация выполняется на глубину порядка 6-12 см.

Боронование

Благодаря этой обработке проводится крошение комков, глыб, выполняется выравнивание и уплотнение приповерхностных слоев полей. Это эффективная обработка почвы перед посевом, выполняемая в качестве процедур по уходу за зерновыми и пропашными сельскохозяйственными культурами. Для работы используются зубовые, а также сетчатые бороны, которые позволяют разрабатывать землю на глубину от 2 до 8 см.

Шлейфование

Этот способ заключается в выравнивании слоя плодородной рыхлой почвы. Такая предпосевная обработка почвы проводится с применением культиваторов, позволяющих параллельно делать боронование.

Прикатывание

Этот способ выполняется с помощью катков, которые крошат большие глыбы, обеспечивая выравнивание и уплотнение почвы. Прикатывание является обязательной технологией предпосевной обработки, особенно это касается легких, песчаных, торфяных грунтов. Для полей с легкими грунтами высокую эффективность имеет прикатывание, выполняемое сразу же после посева.

Гребневание

Этот вид предпосевной обработки почвы выполняется для изменения ее поверхности с целью улучшенного прогрева, более быстрого всхода семян после посева. Для выполнения этих процедур используется спецтехника типа окучника.

Система обработки почвы

Рационально выбранная система и виды обработки почвы в сельском хозяйстве позволяет получать максимальный урожай на протяжении многих лет. Составляя систему работы с плодородным слоем важно учитывать следующие факторы:

- характер осадков, их количество и распределение на протяжении одного года;

- количество дней в году с положительной температурой;

- длительность вегетационного периода растений;

- состав плодородной почвы, концентрация гумуса;

- мощность пахотного слоя;

- показатели увлажненности;

- вероятность их ветровой и водной эрозии.

Выбор оптимальных видов предпосевной обработки почвы нужно делать с учетом ее защиты от вредных воздействий, улучшения их плодородности, экономного использования имеющихся ресурсов. Создавая оптимальную систему работы с почвой, пользуются следующими признаками:

- биологические особенности выращиваемых сельскохозяйственных культур;

- технологические особенности обработки культур;

- история использования полей – после яровых или озимых культур, после многолетних трав или пропашных культур;

- степень поврежденности грунтов эрозией, их засоренность радионуклидами, химически активными элементами, пестицидами;

- гранулометрический состав обрабатываемых полей – супесчаные или песчаные грунты, среднесуглинистые и легкие, чрезмерно увлажненные, минеральные, торфяные;

- время выполнения работ – основная обработка, послепосевная или предпосевная

Основная цель системы обработки полей заключается в улучшении состояния и характеристик плодородной почвы, повышения урожайности выращиваемых культур.

Источник

МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 1 страница

6.1. Задачи и виды дополнительной обработки почвы

Задачей дополнительной обработки почвы является поверхностная предпосевная и предпосадочная обработка, уничтожение сорняков, уход за лесными культурами, зелеными насаждениями, газонами, а также подкормка растений минеральными удобрениями.

Под дополнительной обработкой почвы подразумевают следующие виды работ:

рыхление пахотного горизонта после вспашки;

очистка площадей от сорняков путем их подрезания, вырывания или вычесывания;

рыхление почвы, осевшей после дождя и покрывшейся коркой;

перемешивание верхних слоев почвы для заделки семян;

уплотнение почвы для укрепления всходов и подъема влаги из нижележащих горизонтов;

выравнивание поверхности почвы для облегчения посевов.

Дополнительная обработка почвы может быть сплошной и междурядной.

Сплошная обработка — это такой вид обработки, когда площади (поле, озеленяемая территория, лесной участок и т.п.) обрабатываются полностью.

Междурядная обработка — это такой вид обработки почвы, когда производится уход за почвой в междурядьях или рядах сеянцев или саженцев в целях уничтожения сорной растительности, рыхления почвы и окучивания растений.

В лесном хозяйстве применяются и другие виды дополнительной обработки:

содействие естественному возобновлению леса;

полосная подготовка почвы для посева под пологом леса, в рединах, на вырубках и т. п.

При содействии естественному возобновлению леса производится рыхление поверхности почвы (сплошное, полосами или площадками), сгребание подстилки, сдирание мохового покрова и т.п.

6.2. Требования к орудиям для дополнительной обработки почвы

Машины и орудия для дополнительной обработки почвы должны отвечать следующим требованиям.

1. Рабочие органы не должны распылять почву.

2. Орудия должны хорошо приспосабливаться к рельефу местности, т. е. должны копировать рельеф.

3. Орудия должны обеспечивать равномерную глубину обработки почвы.

4. Орудия должны возможно меньше забиваться почвой и сорняками.

5. Рабочий захват орудия должен согласовываться со схемами посева или посадок.

6. Подрезание сорняков должно производиться без повреждения и засыпания сорняков.

6.3. Классификация машин и орудий

Для выполнения работ по дополнительной обработке почвы применяют бороны, культиваторы, рыхлители, катки, шлейфы, грядоделатели.

Бороны — это орудия, предназначенные для поверхностного „рыхления почвы после вспашки.

Они имеют зубовые, дисковые, ножевые и звездчатые рабочие рганы.

Культиваторы — это орудия, предназначенные для поверхностной и глубокой обработки почвы после вспашки, а также для уничтожения сорняков. Они имеют рабочие органы лемешного (лапы) типа, дисковые и фрезерные.

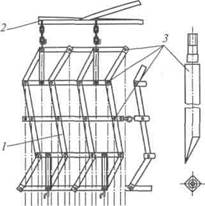

Рыхлители применяют для рыхления почвы в целях содействия естественному возобновлению леса, а также для рыхления почвы с одновременным посевом семян. Бывают зубовые и дисковые.

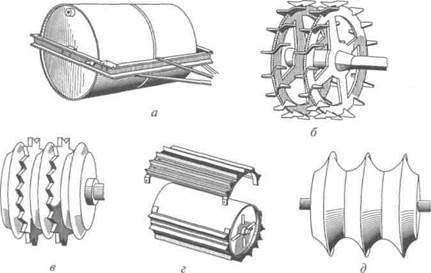

Катки служат только для уплотнения и выравнивания почвы. Катки бывают гладкие — пустотелые и водоналивные, кольчато-шпоровые, кольчато-зубчатые, гладко-рубчатые, кольчатые.

Шлейфы служат для выравнивания верхнего слоя разрыхленной почвы, а также для разравнивания почвы после посева по всей ширине захвата посевных машин.

Грядоделатели служат для изготовления гряд в посевных отде-рениях лесных питомников при выращивании посадочного материала.

Основное применение в лесном хозяйстве нашли бороны и культиваторы, в связи с чем более подробно рассмотрим эти группы машин и орудий.

6.4. Бороны и катки

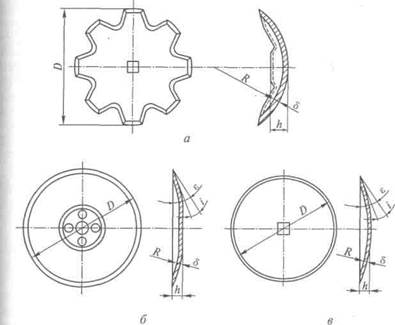

6.4.2. Дисковые бороны и их конструкции

Рабочими органами зубовых борон (рис. 6.1) являются зубья 3 квадратного или круглого сечения, рыхлящие лапы, пружинные зубья.

Борона состоит из отдельных секций, каждая из которых присоединяется к ваге 2. Рама 1 состоит из продольных и поперечных планок. Зубья крепятся на пересечении планок. Рабочие органы размещаются так, чтобы бороздки, проводимые зубьями; располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом каждый зуб проводит свою отдельную бороздку и по одному следу проходит только один зуб. Такое размещение зубьев достигается применением жесткой рамы специальной зигзагообразной формы. Бороны типа «зигзаг» в зависимости от массы, приходящейся на один зуб, подразделяются: на тяжелые (массой 1,6. 2,0 кг); средние (массой 1,2. 1,5 кг); легкие (массой 0,6. 1,0 кг).

Трехсекционная борона зубовая тяжелая усиленная ЗБЗТУ-1,0 с шириной захвата каждой секции 1,0 м прицепная. Она служит для работы в тяжелых условиях. Зубья квадратного сечения. Глубина обработки 5. 10 см.

Трехсекционная борона зубовая средняя ЗБЗС-1,0 предназначена для работы в средних условиях. Борона прицепная с шириной захвата каждой секции 1,0 м. Зубья квадратного сечения. Глубина обработки 5. 12 см.

Трехсекционная борона посевная ЗБЗП-0,6 прицепная легкого типа предназначена для предпосевного выравнивания поля, разрушения корки после полива или дождя, заделки удобрений. Ширина захвата каждой секции 0,6 м. Зубья круглого сечения. Глубина обработки 5. 6 см.

|

Кроме прицепных выпускаются навесные зубовые бороны БЗН-4, БЗН-бжрр.

Секции этих борон присоединяются к специальной рамке с навесным устройством для соединения с навесной системой трактора.

Рис. 6.1. Секция зубовой бороны:

Дисковые бороны применяются для измельчения пластов на болотных, целинных и кустарниковых землях и обработки почвы в междурядьях садов, приствольных кругах и полосах.

По назначению дисковые бороны бывают полевыми, садовыми, болотными. Полевые бороны служат для крошения задернелых пластов и глыб, весенней предпосевной обработки почвы, освежения задернелых лугов и лущения стерни; садовые бороны — для рыхления почвы, уничтожения сорняков в междурядьях и приствольных кругах и полосах садов; болотные бороны — для разрушения пластов почвы после вспашки болотных, кустарниковых и [целинных земель, а также для улучшения лугов и пастбищ.

|

| Рис. 6.2. Типы сферических дисков: |

| а — вырезной; б — плоскосферический гладкий; в — сферический гладкий |

На дисковых боронах, культиваторах, плугах и лущильниках [устанавливают вогнуто-выпуклые сферические диски. Применяют Ьва типа сферических дисков: вырезные (рис. 6.2, а) и гладкие (цельно-крайние) (рис. 6.2, б, в). Вырезные диски применяют на тяжелых боронах, плоскосферические — на болотных боронах и дисковых лущильниках, а сферические — на полевых боронах, дисковых культиваторах и дисковых плугах.

Диаметр диска D определяет возможную глубину обработки почвы а. Между глубиной обработки и диаметром диска существует зависимость, которая выражается формулой

где к — коэффициент использования диаметра.

Коэффициент использования диаметра к колеблется в пределах 2,5. 6 и зависит от глубины обработки почвы и вида дисковых орудий.

Диаметры дисков D стандартизированы и выпускаются нескольких типоразмеров от 450 до 810 мм.

Кривизна диска характеризуется радиусом кривизны R и стрелой прогиба h (высота диска). Радиус кривизны R имеет функциональную связь с диаметром диска, которая определяется выражением

где ф — половина центрального угла дуги, образуемой в сечении диска, проходящей через его центр.

Радиус кривизны R и стрела прогиба h оказывают влияние на оборачиваемость почвы. Стандартные диски выпускаются с радиусом кривизны R = 520. 600 мм и стрелой прогиба И = 27. 130 мм. Большие значения имеют диски для глубокой обработки почвы.

Угол заострения диска i показывает остроту лезвия диска. Желательны меньшие значения, однако при малых значениях обламываются наружные края диска. В стандартных дисках угол заострения диска i колеблется в пределах 12. 30°. На лесных почвах используются диски с большими значениями угла заточки. Заточка дисков односторонняя, как правило, с внешней стороны.

Задний угол е образуется между фаской диска и стенкой борозды. Его величина составляет: для борон 0°, для лущильников 3. 5°, для лесных плугов 5. 10°.

Толщина диска 8 оказывает влияние на прочность и жесткость диска. Она зависит от назначения орудий и характера выполняемой работы. Толщину диска можно определить по формуле

Меньшие значения 5 берут для дисков, используемых на обработке легких почв, большие — для дисков с большими диаметрами и при обработке плотных почв. Для лесных почв толщина дисков увеличивается на 2 мм.

Диски у дисковых орудий для дополнительной обработки почвы формируются в батареи. Батарея состоит из вала, как правило, квадратного сечения, дисков, насаженных на этот вал, и распорных втулок, устанавливаемых на валу между дисками. На валу все детали стягиваются гайкой. К раме бороны батарея крепится при помощи стоек с подшипниками. Размещение дисковых батарей на дисковых орудиях может быть следующее: симметричное односледное с отваливанием почвы вразвал или всвал; симметричное двухследное; несимметричное двухслед-ное. Для очистки дисков от налипшей почвы и сорной растительности на батареях имеются чистики. Для соединения с трактором дисковые орудия имеют прицепные или навесные устройства. При работе дисковых орудий диски можно устанавливать под разными углами к направлению движения — угол атаки а. Изменение угла атаки а осуществляется регулировочными механизмами.

Угол атаки а оказывает влияние на глубину обработки почвы и ее оборачиваемость. С увеличением угла атаки а увеличивается глу-рина обработки и интенсивность оборота пласта. Для дисковых ророн угол атаки а изменяется в пределах 0. 24°, для лущильников и культиваторов — 0. 40 0 , для плугов ос= 45°.

Борона дисковая навесная БДН-3,0 двухследная с симметричным размещением батарей предназначена для рыхления пластов, предпосевной обработки зяби и лущения стерни. Она состоит из передней и задней трубчатых рам. К каждой раме шарнирно присоединены две дисковые батареи из шести дисков каждая. Угол атаки в пределах 0. 25 0 , а следовательно и глубина обработки, регулируется при помощи двух рычагов с зубчатыми секторами. Кроме того, величину глубины обработки регулируют давлением груза (в балластном ящике).

Диски сферические гладкие диаметром 450 мм; глубина обработки до 12 см; ширина захвата 3 м; масса бороны 700 кг. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 и 3.

Борона дисковая тяжелая прицепная БДТ-3,0 двухследная предназначена для обработки пластов, поднятых кустарниково-болот-иыми плугами, разделки глыбистой пахоты. Она состоит из рамы, нетырех дисковых батарей, прицепа, механизма выравнивания рамы, ходовой части и гидравлического оборудования. Для изменения угла атаки дисковых батарей имеются регулировочные отверстия в продольных брусьях рамы. Батареи снабжены вырезными сферическими дисками, установленными на шарикоподшипниках. Механизм выравнивания состоит из винта, тяги и кронштейнов для соединения прицепа с рамой. Ходовая часть выполнена в виде коленчатой оси и двух пневматических колес. Перевод из [рабочего положения в транспортное осуществляется гидроцилин-[дром.

Применяются и другие конструкции дисковых борон — БДНТ-2,2; БДНТ-3,5; БДТ-1,3; БДСТ-2,5 и т.п., отличающиеся назначением и некоторыми конструктивными особенностями.

Катки служат для уплотнения верхнего слоя почвы, дробления крупных комьев, выравнивания поверхности почвы, разрушения почвенной корки, образующейся после дождя, а также прикаты-вания зеленых удобрений.

В зависимости от формы рабочей поверхности катки бывают гладкие цилиндрические, кольчато-шпоровые, кольчато-зубчатые, гладкозубчатые и кольчатые (рис. 6.3).

Гладкие цилиндрические катки уплотняют верхний слой почвы на глубину 4. 6 см и выравнивают его. Для увеличения массы катка его заполняют водой. Гладкозубчатые катки наряду с уплотнением почвы разбивают почвенные комки. Кольчато-шпоровые и кольчато-зубчатые катки выравнивают поверхность пашни, ос-

Рис. 6.3. Рабочая поверхность катков:

а — гладкая; б — кольчато-шпоровая; в — кольчато-зубчатая; г — гладкозубчатая;

тавляют верхний пахотный слой почвы на глубину 2. 4 см рыхлым, а более глубокий слой (4. 8 см) — уплотненным. Кольчатые катки уплотняют верхний слой почвы, делая поверхность пашни волнистой.

Водоналивной гладкий каток ЗКВГ-1.4 трехсекционный, каждая секция представляет собой пустотелый металлический цилиндр диаметром 700 мм, длиной 1400 мм, объемом 500 л. Величина давления катка на почву зависит от количества воды, залитой в цилиндр. При полном заполнении цилиндра водой сила давления катка на почву составляет 60 Н на 1 см ширины захвата.

Рама катка сварная. У рамы переднего катка имеются прицепные скобы, к которым присоединены два задних катка. От налипшей почвы катки очищаются специальными чистиками, которые прижимаются к поверхности катка пружинами. Величину натяжения пружин можно регулировать. В транспортном положении секший катка расположены друг за другом.

Агрегатируется с тракторами МТЗ-80, Т-40А.

Кольчато-шпоровый каток ЗККШ-6 трехсекционный, секции расположены в шахматном порядке. Рабочие органы — шпоровые диски диаметром 520 мм, свободно надетые на ось. Рама сварная имеет форму правильного четырехугольника, на котором расположен балластный ящик.

Давление катка при работе без балласта 24 Н на 1 см захвата, с ■алластом 42 Н на 1см, ширина захвата трех секций 6,1 м. Агрега-И’ируется с тракторами МТЗ-80/82, Т-40А.

| Кольчато-зубчатый каток ККН-2.8 прицепной, односекцион-■ый, с захватом 2,8 м. Имеет десять клинчатых и десять зубчатых Колес. Давление на почву регулируется массой груза, укладываемого в балластный ящик.

Культиваторы служат для дополнительной обработки почвы Перед посевами или посадками, междурядной обработки почвы в Посевах или посадках в целях рыхления почвы, внесения удобрений, уничтожения сорняков.

6.5.1. Классификация культиваторов

Все культиваторы ктассифицируются по следующим признакам:

! способу соединения с трактором — на навесные и прицепные;

( назначению — на культиваторы для сплошной (паровой и предпосевной) обработки почвы; пропашные — для междурядной обработки почвы; универсальные — как для сплошной, так и для

типу рабочих органов — с рабочими органами лемешного типа (лаповые), дисковые, фрезерные, ротационные.

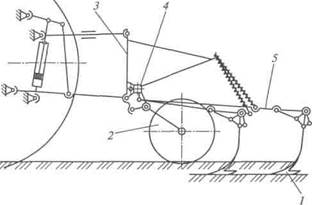

6.5.2. Общее устройство культиваторов

Большинство культиваторов построено по общей конструктивной схеме (рис. 6.4). Все они имеют следующие сборочные единицы: раму 4; рабочие органы 1 (лапы, диски, фрезерные ножи и т.п.); ходовые колеса у прицепных или опорные колеса 2у навесных культиваторов; систему крепления рабочих органов 5 (грядили, держатели лап, поводковые брусья, плиты и другие детали); механизмы или устройства для перевода культиватора из рабочего положения в транспортное; механизмы и устройства для регулировки глубины хода рабочих органов; устройства для установки рабочих органов пропашных культиваторов на заданное междурядье; механизмы управления движением (рулевое устройство)! по междурядьям пропашных культиваторов. Навесные культива*] торы с дисковыми рабочими органами опорных колес не имеют,]

В лесном хозяйстве наибольшее распространение, особенно ш вырубках и под пологом леса, нашли навесные культиваторы.

Рабочими органами культиваторов являются: лаповые, служа-1 щие для подрезания сорняков, рыхления почвы, рыхления почвьЯ и внесения минеральных удобрений, окучивания растений; дис«| ковые с гладкими и вырезными дисками — для обработки между>1

Рис. 6.4. Схема устройства навесного культиватора:

/ — рабочие органы; 2 — опорное колесо; 3 — навесное устройство; 4 — рама; 5 -J система крепления рабочих органов

рядий в школах и на вырубках; игольчатые диски (ротационные звездочки) с горизонтальной осью вращения — для разрушения почвенной корки, рыхления почвы в рядах растений и защитных зонах; ротационные каркасно-проволочные и ротационные кар-касно-лопастные (крыльчатки) — для рыхления почвы и уничтожения травянистой растительности в рядах и защитных зонах лесных культур высотой 0,1 . 2,0 м; пальцевые — для рыхления почвы и уничтожения сорной растительности в рядах лесных культур высотой до 0,7 м, посаженных в дно борозды.

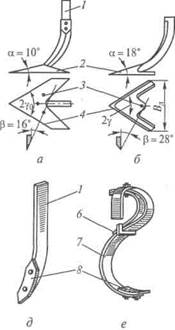

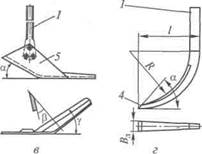

6.5.3. Рабочие органы лаповых культиваторов и их параметры

Рабочими органами лаповых культиваторов являются рабочие органы лемешного типа — лапы. Наиболее распространенными формами лап являются подрезные и рыхлительные (рис. 6.5). По конструкции и характеру технологического процесса подрезные лапы подразделяются на плоскорежущие стрельчатые (полольные) (см. рис. 6.5, а), универсальные стрельчатые (см. рис. 6.5, б), плоскорежущие односторонние (бритвы) (см. рис. 6.5, в). Рыхлительные лапы бывают двух видов: узкорыхлящие (долотообразная) (см. рис. 6.5, г) и широкорыхлящие (наральниковые) — на жесткой Етойке (см. рис. 6.5, д) и на пружинной стойке (см. рис. 6.5, е). ) Подрезные плоскорежущие лапы предназначены для подрезания сорняков в почве на уровне распространения основной массы их корней (на глубине 6. 12 см) и извлечения их на поверхность для пересыхания. Универсальные стрельчатые лапы служат для подре-иния сорняков с одновременным рыхлением почвы, а также для рыхления почвы на глубину 8. 16 см. Подрезные лапы состоят из стойки 1 и лемешка 2 с лезвиями 4. Лемешок 2 при помощи болтов или заклепок 3 крепится к нижней части стойки 1. Плоскорежущая односторонняя лапа имеет вертикальный нож 5 для подрезания почвы в вертикальной плоскости около рядка культур.

Рыхлительные лапы служат только для рыхления почвы с различной интенсивностью на глубину 5. 25 см, дробления глыб и Ьмьев и вытаскивания из почвы сорной или иной растительности.

Узкорыхлящая лапа представляет собой одну цельную деталь, включая стойку /, изогнутую внизу и переходящую в лемешок 2 с лезвием 4. Широкорыхлящая лапа состоит из жесткой 1 или пружинной 7 стоек, на нижних концах которых при помощи болтов 3 Ьсреплены наральники 8. Пружинная стойка 7 имеет изогнутую форму. В верхней части пружинной стойки 7закреплена пружина б, обеспечивающая большую ее жесткость. Особенностью пружинных стоек является вибрация их во время работы под действием упругих сил стойки. Это их свойство способствует более интенсивному дроблению почвы за счет автоколебаний и более легкому

|  |

|

|

Рис. 6.5. Типы и параметры

рабочих органов лапового

а — плоскорежущая стрельчатая; б — универсальная стрельчатая; в — плоскорежущая односторонняя; г — рыхлительная узкорыхлящая; д — рыхлительная широкорыхлящая на жесткой стойке; е — рыхлительная широкорыхлящая на пружинной стойке; ж — параметры стрельчатой лапы; 1 — стойка; 2 — леме-шок; 3 — болт или заклепка; 4 — лезвие; 5 — вертикальный нож; 6 — пружина; 7 — пружинная стойка; 8 — наральник

извлечению растительности и ее остатков из почвы, однако рав номерность глубины меньше, чем при жестких. На лесных почва: лапы с пружинными стойками легче обходят древесные включе ния и камни, поэтому реже ломаются.

Кроме перечисленных выше рабочих органов лаповых культи ваторов применяются и другие типы рабочих органов. Окучиваю

щие корпуса применяют для уничтожения сорной растительности на дне поливных борозд, а также для присыпания разрыхленной почвой. Подкормочные ножи используются для внесения в междурядья порошкообразных и гранулированных минеральных удобрений.

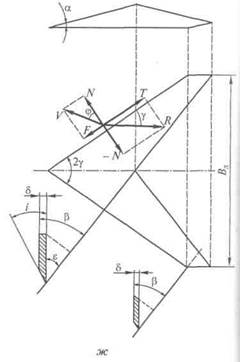

1 Основными параметрами стрельчатых лап являются: ширина лапы В„\ угол раствора крыльев 2у; угол наклона крыльев (3; ширина крыла лапы Ь; угол заострения лезвия лапы / и толщина лап 8.

1. Ширина лапы Вл (см. рис. 6.6, ж) определяет ширину ее зах-■кта. Она должна быть по возможности большей. Однако большая ширина уменьшает прочность лапы, она хуже заглубляется, име-■Т большую массу, что ведет к увеличению массы всего культиватора. Ширина лап пропашных культиваторов должна быть согласована с шириной обрабатываемых междурядий. Ширина лап стандартизирована, они выпускаются нескольких типоразмеров: 145; 150; 220; 250; 260; 270; 300 и 330 мм. Типоразмеры плоскорежущих односторонних лап: 85; 120; 150 и 165 мм.

2. Угол раствора крыльев 2у определяет наклон лезвий лапы к ■вправлению движения и возможность ее самоочищения от сорняков. Перемешаясь в почве, лапа не только перерезает, но и вы-Ьскивает сорняки. Переламываясь и повисая, сорняки обволаки-■цот лезвия и лапа перестает резать и выглубляется. При некото-Вой величине у возможно скольжение сорняков по лапе и ее самоочищение. В процессе работы давление лапы на сорняк откло-И&ется от нормали N к лезвию на угол трения ф сорняка по метал-Ш. Сопротивление почвы R вдавливанию лапы с сорняком направлена в сторону, противоположную скорости движения V. Движение сорняка по лезвию возможно, если соблюдается условие

F ; T — сила ■ольжения сорняка по лезвию, Т= Л cosy; N— нормаль к лезвию ■апы, N= i?siny.

Подставив значения F, Т и N в приведенное выше условие ■ижения сорняка и сделав соответствующие преобразования, окончательно находим, что самоочищение крыла лапы будет происходить, если

у ,) и меньше у конца крыла лапы (Ь2). С увеличением ширины крыла лапы возрастает высота подъема пласта, рыхление и сдвиг. В связи с этим плоскорежущие лапы имеют меньшую ширину крыла.

5. Угол наклона груди лапы а характеризует наклон поверхности крыла лапы к горизонту в продольно-вертикальной плоскости. С увеличением угла а возрастает интенсивность крошения почвы. Большие значения увеличивают сдвиг почвы в стороны и приводят к образованию борозд. Плоскорежущие лапы имеют угол а = = 10°, а универсальные — а= 15. 16°.

6. Угол заострения i оказывает влияние на качество подрезания сорняков. Заточка лап, как правило, верхняя. Угол заострения / = = 10. 15°, толщина режущей кромки после заточки составляет 0,2. 0,3 мм.

7. Толщина лап 5 колеблется в пределах 3. 6 мм, но в некоторых случаях может составлять 10 мм.

Рыхлительные лапы характеризуются следующими параметрами: углом крошения а, радиусом кривизны R, длиной лемешка (наральника) /, шириной лемешка (наральника) Ьп, углом наклона лезвия к оси лемешка, формой поперечного сечения на-ральников и углом заточки лезвия /.

1. Угол крошения ос показывает угол наклона лемешка или наральника к горизонту. Угол крошения увеличивается постепенно от amin у носка лемешка до сстах на некоторой высоте, amin= 10. 15°; amax

Дата добавления: 2016-02-24 ; просмотров: 4751 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник