Билет 24.Эрозия почв и опустынивание.

Опустынивание на данный момент является одной из самых значимых глобальных проблем человечества.

Во время распашки полей частицы плодородного почвенного покрова

поднимаются в воздух, рассеиваются, сносятся с полей потоками воды,

осаждаются в новых местах, уносятся в Мировой океан. Естественный процесс разрушения водой и ветром верхнего слоя почвы многократно усиливается и ускоряется, когда люди распахивают чересчур много земель и не дают почве «отдохнуть».

Особенно тяжёлая ситуация возникает, когда сносится не только почвенный слой, но и материнская порода, на которой он развивается. Тогда наступает порог необратимого разрушения, возникает антропогенная пустыня.

Естественные пустыни и полупустыни занимают более 1/3 земной

поверхности. Пустыни — это территории с крайне засушливым континентальным климатом, обычно получающие в среднем всего 150-175 мм осадков за год. Испарение с них гораздо выше, чем их увлажнение.

Пустыни — естественные образования, играющие определённую роль в общей экологической сбалансированности ландшафтов планеты.

В результате деятельности человека к последней четверти XX в. появилось ещё свыше 9 млн. км 2 пустынь, и сегодня они охватили уже 43% общей площади суши.

Опустыниванию подвергаются в среднем за год 6 млн. га обрабатываемых земель, которые полностью разрушаются, и свыше 20 млн. га снижают свою продуктивность. Такова скорость приближения к порогу необратимого разрушения.

Процесс опустынивания обычно вызывается совокупным действием природы и человека. Уничтожение скудной растительности из-за чрезмерного выпаса скота, вырубки деревьев и кустарников, распашка земель, малопригодных для земледелия, и другие виды хозяйственной деятельности, нарушающей хрупкое равновесие в природе, многократно усиливают действие ветровой эрозии, иссушение верхних слоёв почвы. Резко нарушается водный баланс, снижается уровень грунтовых вод, колодцы пересыхают. Разрушается структура почв, усиливается их насыщение минеральными солями. Вследствие избыточной хозяйственной нагрузки сложно организованные бассейновое-речные системы превращаются в примитивно организованные пустынные ландшафты.

Источник

Виды эрозии почв опустынивание

Обезлесивание не единственная причина эрозии почвы. К широкомасштабным ее потерям ведет нерациональное использование полей и пастбищ. Особенно чувствительны в этом плане холмистые ландшафты с крутыми, регулярно распахиваемыми склонами в областях с обильными дождями и давно сведенными лесами. Основные меры по защите почв в таких ситуациях — террасирование, традиционно применяющееся, например, в Юго-Восточной Азии и доказавшее свою высокую эффективность; контурная (т. е. ведущаяся «поперек» склона) вспашка; обваловка полей для удержания на них поверхностного стока. Хотя эти и другие меры давно известны, ежегодно в результате эрозии утрачивается до 5 млн. га пахотных земель. Перевыпас на пастбищах ведет к изреживанию растительного покрова, закрепляющего грунт. В этом случае дождевая вода свободно течет по его поверхности, вызывая плоскостную эрозию, смывающую верхний плодородный горизонт почвы. Если же водные потоки концентрируются на ограниченных участках, то там образуются глубокие овраги. Ежегодно таким образом теряется 7 млн. га пастбищ, причем значительная часть забрасываемых земель практически превращается в пустыню.

Опустынивание может происходить и естественным путем, например когда в засушливых областях несколько лет подряд выпадает меньше, чем обычно, дождей. Однако сейчас этот процесс ускоряется человеком и понимается более широко. Речь идет не о формировании типичной пустынной экосистемы, а о деградации плодородных земель, ведущей к полной потере их сельскохозяйственной ценности. Причины этого обычно следующие: 1) перевыпас; 2) выпахивание; 3) обсзлесивание; 4) неправильное орошение.

Перевыпас, или превышение допустимой пастбищной нагрузки, ведет к изреживанию растительного покрова и вытаптыванию почвы с разрушением ее структуры. За этим обычно следует ветровая и водная эрозия. Выпахиванием называют интенсивное использование почвы под производство сельскохозяйственных культур без принятия адекватных мер по восстановлению ее плодородия. Это приводит к уменьшению в почве минеральных элементов питания и гумуса, разрушению структуры, а в результате изреживается растительный покров и идет эрозия.

На орошаемых землях главными проблемами являются переувлажнение и засоление. Переувлажнение наблюдается в тех случаях, когда фунтовые воды находятся вблизи поверхности. Неправильный полив в таких условиях приводит к продолжительному затоплению корней, которого не выдерживают, например, пшеница и хлопчатник. Засолением почвы называют повышение в ней содержания растворимых солей. Это может произойти по разным причинам. В жарких областях промачивание почвы в ходе орошения чередуется с восходящим движением в ней за счет капиллярных сил испаряющейся воды, которая выносит с собой из глубины в верхний горизонт растворенные по дороге соли. Иногда для полива используют глубокие скважины, в которых вода, хотя и считается пресной, содержит слишком много солей. Если почва недостаточно проницаема, то соли будут накапливаться в верхнем горизонте. Концентрацию их в растворе выше 0,5—1,0% способны выдержать лишь немногие культуры, поэтому экономические последствия засоления очевидны.

Борьба с опустыниванием — задача сложная. Временно может потребоваться полный запрет на землепользование вплоть до восстановления растительного покрова. Это означает прекращение хозяйственной деятельности, безработицу, ликвидацию скота и т. п. О мерах, сокращающих водную эрозию, уже говорилось. Для борьбы с ветровой эрозией можно применять защитные изгороди или лесополосы. Проблемы переувлажнения и засоления решают путем улучшения дренажа и промывания почвы. Правда, все это сопряжено с экономическими, социальными, административными и политическими сложностями. Однако, если не устранить глубинные причины, приведшие к нерациональному землепользованию, надежды на успех программ борьбы с опустыниванием мало.

Источник

Опустынивание земель, как глобальная экологическая проблема

Опустынивание земель относится к группе серьезных экологических проблем, которые затрагивают очень большие пространства на всех континентах. Опустынивание заключается в том, что определенная территория теряет воду, становится все более сухой, что приводит к потере существующих условий для развития различных видов растений и жизни животных. И угроза биоразнообразия – одно из наиболее важных неблагоприятных последствий опустынивания.

Опустынивание земель – это разрушительные сельскохозяйственные угодья и жизни миллионов людей во всем мире. Хотя его движущие силы представляют собой смесь естественной и человеческой деятельности, процесс хорошо понят и может быть смягчен, если есть воля у руководства государств.

Причины опустынивания земель

Как следует из названия, опустынивание земель представляет собой процесс деградации земель, при котором относительно сухая территория постепенно превращается в пустыню . Обычно это связано с потерей любых водоемов и растительности, которые когда-то были в ареале.

Причин опустынивания может быть много. На этот процесс влияют: изменение климата (потепление), а также деятельность человека, которая осуществляется неконтролируемым и отражающим образом. Неадекватное земледелие и вырубка лесов (вырубка деревьев) оказывают наибольшее влияние на интенсивность опустынивания, что быстро приводит к стерилизации почвы – превращению ее в пустыню.

Все причины опустынивания земель условно можно разделить на две группы – естественные и антропогенные (связанные с деятельностью человека). К первым относятся:

- Сухой тропический климат;

- Холодное морское течение;

- Горный барьер (орографическая причина).

Антропогенными причинами считаются:

- Уничтожение растительности, вырубка лесов;

- Чрезмерный выпас животных;

- Сельское хозяйство: превращение сухих лугов в пахотные поля;

- Отказ от традиционных методов ведения сельского хозяйства в коммерческих целях;

- Плохой дренаж – приводит к засолению орошаемых земель;

- Добыча полезных ископаемых;

- Чрезмерное удобрение.

Следует отметить, что формирование пустынь является естественной частью земных систем, но оно может быть нарушено или ускорено деятельностью человека, особенно животноводством (например, чрезмерным выпасом) и сельским хозяйством. Так называемая «гибель почвы», или процесс безудержного и неконтролируемого истощения питательных веществ в почвах, является одной из основных движущих сил опустынивания.

Как происходит опустынивание земель?

В ходе этого процесса растения и животные, а также геологические ресурсы, такие как вода и почва, испытывают воздействие, превышающее их способность адаптироваться и изменяться.

Процесс происходит постепенно и причины этого хорошо понятны. Поэтому его можно избежать или обратить вспять до того, как проблема станет слишком серьезной.

Опустынивание характеризуется следующими этапами:

- Прогрессирующей потерей зрелой, стабилизирующей растительности в экосистеме;

- Потерей сельскохозяйственного растительного покрова в периоды засухи;

- Потерей неуплотненного верхнего слоя почвы.

Если рассматриваемая область подвергается непрерывному орошению, это может еще больше осложнить проблемы, увеличивая оставшуюся кислотность почвы. Это приводит к загрязнению грунтовых вод. В такой ситуации маловероятно обратить вспять любые потери продуктивности сельскохозяйственных культур.

На последнем, часто необратимом, этапе наблюдается постоянная ветровая и водная эрозия, ведущая к развитию оврагов и песчаных дюн по всей поверхности суши. В этот момент земля становится негостеприимной, непригодной для большинства растений и животных.

Последствия опустынивания земель

Феномен опустынивания особенно неблагоприятен в бедных странах (в этих странах – благодаря характерному управлению экономикой – процесс также является наиболее интенсивным). Причина – он явно ограничивает области, используемые для сельского хозяйства, которые являются важным элементом экономики данной страны.

Опустынивание земель, как глобальная экологическая проблема, актуальна уже сейчас. Чтобы понять масштаб угрозы, ниже некоторые статистические данные:

- Более 75% земной площади Земли уже деградировано, и к 2050 году этот показатель может превысить 90%;

- Во всем мире общая площадь ежегодно процессу опустынивания подвергается площадь земли, равная половине размера Европейского Союза (4,18 млн км 2 ). Африка и Азия страдают больше всего;

- Экономическая стоимость деградации почвы для ЕС оценивается в десятки миллиардов евро в год;

- По оценкам, деградация земель и изменение климата приведут к сокращению мировых урожаев примерно на 10% к 2050 году. Большая часть этого деструктивного процесса будет происходить в Индии, Китае и странах Африки к югу от Сахары, где деградация земель может вдвое сократить урожайность;

- В результате ускоренного обезлесения становится все труднее смягчать последствия изменения климата;

- К 2050 году, по предварительным оценкам, до 700 млн человек будут перемещены из-за проблем, связанных с ограниченными земельными ресурсами. Эта цифра может достигнуть 3-5 миллиардов человек и более к концу текущего столетия.

Последствия опустынивания земель на текущий момент привели к тому, что засушливые земли составляют около 40-41% общей площади Земли и занимают около 2 миллиардов человек. Некоторые оценки показывают, что 10–20% засушливых земель уже деградировали.

Пути решения опустынивания земель

Более умеренные регионы, такие как Европа, не защищены от этой проблемы. Страны ЕС страдают от опустынивания примерно на 8% своей территории. Основные проблемные области — Южная, Восточная и Центральная Европа.

Эти регионы составляют около 14 миллионов гектаров (140 000 км 2 ) и демонстрируют высокую чувствительность к опустыниванию. Тринадцать государств, членов ЕС, заявили, что страдают от опустынивания.

Пути решения опустынивания земель:

- Ведение устойчивого сельского хозяйства надлежащее искусственное орошение, ограничение выпаса животных;

- Рекультивация дюн путем посадки растений;

- Ротационное использование пастбищ, среднепольных деревьев или кустарников, посадка растительности в долинах периодических рек;

- Снижение антропогенного давления в районах, подверженных риску опустынивания;

- Посадка деревьев;

- Повышение влажности местности и т.д.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что каждый из этих методов требует финансовых затрат, которые не могут быть предоставлены, например, странами Сахеля (район Африки, расположенный к югу от Сахары) – наиболее опасными из-за опустынивания. В этом случае требуется выделение некоторых средств в богатых странах для прекращения опустынивания в бедных странах.

Источник

Научная электронная библиотека

14. Виды деградации почв

Дефляция (выдувание, ветровая эрозия) – развевание ветром тонкозернистых частиц почвы (снег, песок, пыль). В степях дефляция порождает черные бури, в пустынях – песчаные: самум, хамсин.

Денудация (геологическая эрозия) – главный физико-химический процесс, выравнивающий поверхность. Снос продуктов выветривания и разрушения с гор и выпуклостей и их отложение в понижениях выравнивает рельеф.

Разновидность денудации – растворяющая и просачивающая деятельность воды (карстовые и суффозионные процессы).

Корразия (обтачивание) – механическая обработка обнаженных горных пород при помощи переносимых ветром твердых частиц, шлифовка, высверливание и обтачивание.

Эоловые отложения – перенос и аккумуляция наносов, твердого материала. Это вторичные отложения песков, реже лессов, перемещаемые ветром в местах морских, элювиальных, ледниковых (зандры), дельтовых и террасово-долинных (речных) накоплений.

В каменистых пустынях ветер выдувает мелкие частицы и обтачивает скалы, разрушая их, придавая причудливые формы. В песчаных пустынях образует барханы – холмы серповидной формы, движущиеся со скоростью до 5 км/год, а также гряды, бугры. На побережьях рек и морей под действием дневного бриза формируются песчаные холмы – дюны, которые можно видеть на побережьях Балтики, Бискайского залива Франции.

В распаханных степях и полупустынях нередки пыльные бури, верхний слой почвы вместе с семенами, всходами они срывают и переносят на десятки километров, которыемоткладывается в понижениях.

Наиболее мощные отложения происходят в тропических и субтропических пустынях, где сильные ветры препятствуют закреплению поверхности растительностью (например, Сахара в Африке, Такла-Макан в Китае).

Деятельность текущей воды

Эрозия (от лат. «разъединение») – мощный экзогенный процесс рельефообразования текущими потоками воды.

На месте славного побега

Весной растопленного снега

Потоки мутные текли

И рыли влажну грудь земли.

Руслан и Людмила. А. С. Пушкин

Эрозия – процесс отрыва, переноса и отложения почвы стоком временных водных потоков, размыв или смыв почв под действием текущих вод (водная) и ветра (ветровая или дефляция, рис. 42).

Распашка склонов ведет к смыву за год 10–15 т/га. До 80 % сельскохозяйственных угодий мира подвержено эрозии, овраги съедают до 2 млн т. в год. Эрозионные процессы – доминирующие виды деградации почв (рис. 43, табл. 12).

Рис. 43. Виды деградации почв

В сельском хозяйстве различают также пастбищную, ирригационную, лесохозяйственную и сельскохозяйственную виды эрозии (Апарин и др., 2006). Классификация и диагностика эродированных зональных типов почв приводим по В. Ф. Валькову и др. (2006).

Черноземы мощные и среднемощные всех подтипов, типичные, обыкновенные и южные. Слабосмытые – гор. А смыт на 30 %. Среднесмытые – гумусовые горизонты смыты на 30–50 %. Сильносмытые – гор. А полностью смыт и частично – В1 и В2.

Каштановые почвы. Слабосмытые – смыто до 30 % первоначальной мощности гумусовых горизонтов (АВ1), в пашню вовлекается верхняя часть гор. В1. Среднесмытые – смыто 30–50 % мощности гор. АВ1, при вспашке значительная часть или весь гор. В1 вовлекается в пахотный слой. Сильносмытые – смыта большая часть гумусового слоя, распахивается гор. В2, цвет пашни приближается к цвету почвообразующей породы.

Показатели потери почв при эрозии (Вальков и др., 2002)

Слабая или отсутствует

Более емко этот процесс отображен поэтом.

Гонимы вешними лучами

С окрестных гор уже снега

Стекали мутными ручьями

На потопленные луга.

Евгений Онегин», 1 глава. А. С. Пушкин

Встречный процесс временного иссушения степных и пустынных зон, происходивший во ΙΙ-м тысячелетии до н. э., усугубил выветривание легких степных почв и способствовал распространению пустынь. Сократились площади, пригодные для земледелия и выпаса. Разрушение почв и увеличение площадей развеваемых песков вызвало ухудшение условий жизни, культурный спад, связанный с изоляцией племен, разобщенных большими пространствами вновь образовавшихся пустынь (Гумилев, 2008).

В середине ΙV века отмечено восстановление травянистых степей на месте пустынь, Великая степь стала пригодна для кочевого скотоводства, ее заселили древние тюрки, создав в VΙ веке Великий каганат, ограниченный пределами степной зоны (Гумилев, 2008). За период в две тысячи лет (с ΙΙΙ века до н. э.) учеными отмечено три периода усыхания степей, каждый раз сопровождавшийся выселением кочевников к окраинам Великой степи и за ее пределы (Гумилев, 2008).

Виды эрозии (рис. 39):

– склоновая, плоскостная эрозия – талые снеговые и дождевые воды смывают со всей площади склонов продукты выветривания;

– линейная или русловая – текущие воды формируют речные долины, овраги;

– боковая – размывает берега водоток, склоны долины;

– попятная, регрессивная – верховья оврага врезаются в водораздельное пространство, удлиняя водоток (рис. 45).

Рис. 45 Виды эрозии

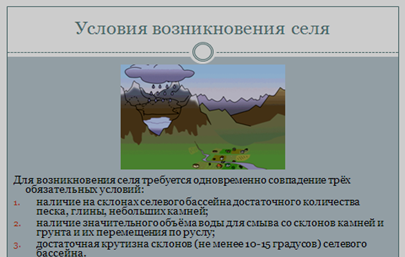

Сели – временные грязекаменные потоки большой разрушительной силы, перемещают к подножиям гор массу обломочного материала (рис. 46).

говую полосу морей, озер, водохранилищ. В результате образуются бенчи (подводные наклонные поверхности), надводные уступы в твердых породах (клифы, ниши, бухты, пещеры). Из продуктов разрушения берегов формируются осыпные террасы (рис. 47).

Переохлаждение, мерзлота. Большая часть территории России (60 %) расположена в условиях вечной мерзлоты (рис. 48, 49).

Рис. 48. Переохлаждение, мерзлота.

Рис. 49. Мерзлота

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, ураганы, извержение вулканов (рис. 50).

Рис. 51. Наводнение

Большинство видов деградации вызвано антропогенной деятельностью.

· Девегетация – потеря растительного покрова. Причины: вырубка лесов, перевыпас, пожары, сбор урожая (рис. 52)..

Рис. 52. Девегетация

· Дегумификация – потеря гумуса или плодородного слоя. Возможна в результате снижения мощности гумусового горизонта (эрозия, дефляция) или усиления процессов минерализации органических соединений.

Скорость формирования гумусового горизонта составляет в луговых почвах 0,8–1,0 мм в год до 0,1 и меньше в светло-каш-тановых. Потери продуктивности почв за счет снижения содержания гумуса за последние пятьдесят лет составляют 38 млрд. тонн в год на площади 300 млн. га (табл. 13, 14).

Скорость формирования гумусового горизонта (Геннадиев, 1990)

Горно-луговая, горные лесо-луговые почвы

Черноземы оподзоленные, типичные

Черноземы южные, темно-каштановые, дерново-подзолистые

Подзолы и подзолистые

Потери продуктивности почв

Площадь потерь, млн га

Среднегодовые темпы потерь, млн га

Кол-во потерь Сорг, млрд т в год

Почвоутомление – резкое снижение урожая при бессменном возделывании культур. В почве накапливаются метаболиты, токсины, специфичные для этих культур. Посев сопровождается размножением вредных насекомых, появлением сорняков, истощением почвы (рис. 53).

Рис. 53. Почвоутомление

· Отчуждение земель для несельскохозяйственного использования неизбежно. Издержки связаны с тем, что изымают плодородные почвы там, где можно было обойтись низкопродуктивными. Одна из причин – земля фактически не имеет реальной стоимости. Последняя должна быть такой, чтобы стимулировала вложение средств в использование для неземледельческих целей бедных, часто бросовых земель (рис. 54).

Рис.54. Отчуждение земель

Городские почвы отличает большое количество антропогенных включений, высокая доля насыпного грунта. Для большинства урбаноземов характерно отсутствие естественных почвенных горизонтов, сочетание в профиле почвы различных искусственных слоев, обилие строительного и бытового мусора (Безуглова и др., 2012). В результате запечатывания прекращается поступление органического вещества. Почвы города, не зависимо от материнской и подстилающей породы, характеризуются сильным переуплотнением с поверхности, в результате значительно повышается опасность засоления, развития эрозии (Безуглова и др., 2012).

· Образование бесструктурных кор. Причины: переуплотнение из-за использования тяжелой техники, нарушения технологии орошения (рис. 55).

Рис. 55. Переуплотнение

Опустынивание. Термин ввел в обиход в 1949 г. Анри Обревиль в докладе «Климат, леса и опустынивание в тропической Африке».

Опустынивание признано глобальной экологической проблемой. Это общий результат комплекса процессов деградации, на 87 % вызванных антропогенной деятельностью (рис. 56, 57).

«С биосферной точки зрения следует рассматривать явления опустынивания и почвенного засоления как глобальную проблему мирового значения», – считает В. А. Ковда (1981, с. 40).

Антропогенное опустынивание возникает в результате нерациональной хозяйственной деятельности человека.

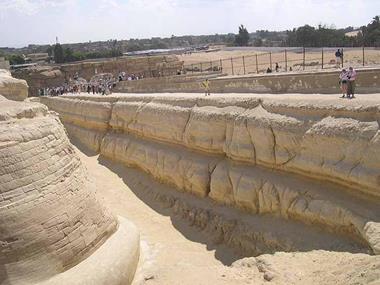

Рис. 57. Каменистые пустыни

Ученые и исследователи выделяют следующие основные виды опустынивания:

– в условиях дождевой агрокультуры (неорошаемые угодья, богара – на неорошаемых сельскохозяйственных угодьях.

– ирригационное – проявляется на поливных землях практически повсеместно.

– скотоводческое – вызвано потерей растительного покрова и уплотнением почв при перевыпасе скота. По образному выражению В. А. Ковды (1978, с. 26) растительность и дернина районов Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии были буквально «съедены» бесчисленными стадами, численность которых с доисторических времен непрерывно возрастала.

– техногенное – разрушение растительного и почвенного покрова техническими средствами (машинами, механизмами) при проведении строительных, сельскохозяйственных работ, изысканий.

– химическое опустынивание – результат промышленного загрязнения воздуха, почв и вод.

Опустынивание начинается в периоды сильных засух, когда почва особо уязвима. При нарушении растительного покрова почва сама усиливает собственную засушливость: высокое альбедо песчаных и каменистых почв приводит к иссушению верхних слоев атмосферы и снижает количество осадков.

Пустыни разделяют на песчаные, которые занимают 50 % общей площади пустынь или 4,6–7,0 млн км2, и каменистые, отличающиеся сложным гетерогенным рельефом.

Песчаные пустыни – самые благоприятные для жизни пространства. Пески поглощают водяные пары из воздуха, конденсируют их при перепаде температур. Наиболее богатые пастбища в пустынях расположены на закрепленных песках. Здесь сосредоточено большинство фауны. На песках барханов формируются особые почвы, которые скрепляют пески карбонатными и гумусовыми накоплениями.

Опустынивание представляет собой экономическую, социальную и экологическую проблему, во многом – результат нерационального природопользования, осложненного напряженностью естественных факторов. Опустынивание – обобщающее название комплекса причин и процессов, которые приводят к потере продуктивности и часто, необратимой деградации почв.

Особенность этого процесса в том, что изначально он носит региональный, подчас локальный характер. И его масштабы разрастаются из-за усиления антропогенной нагрузки.

Опустынивание интенсивно и в настоящее время. Граница Сахары ежегодно передвигается к югу на 1,5–10 км. Сведение лесов достигает 11 млн га в год (Апарин и др., 2006). Девегетация – прямой путь к проявлению эрозии, а затем и опустыниванию.

· Вторичное засоление. Часто его причина – низкое качество оросительной воды, нарушение технологии, отсутствие дренажа. До 60 % воды фильтруется в грунт (рис. 58).

Рис. 58. Вторичное засоление

Затопление, заболачивание, разрушение водами водохранилищ. При строительстве плотин на Волге и Каме затоплено 2,4 млн. га земель. В итоге происходит затопление пойменных и надпойменных террас, подъем уровня грунтовых вод и подтопление, размыв и уничтожение почв (рис. 59).

Рис. 59. Затопление

Фитотоксичность почвы – это свойство почвы подавлять рост и развитие высших растений. Необходимость определения этого показателя возникает при мониторинге химически загрязненных почв или при оценке возможности использования в качестве удобрений или мелиорантов различных отходов: осадков сточных вод, компостов, гидролизного лигнина. Фитотоксичные свойства почв определяют по следующим показателям:

— прорастание семян (всхожесть; дружность , скорость и энергия прорастания (Остроумов, 1990, Смирнова и др., 2005, Звягинцев и др., 2005, Киреева и др., 2009, Васильев и др., 2012, Петрова и др., 2014, Гайворонская и др., 2014);

— интенсивность начального роста проростков (длина корней, высота зеленой части проростков, воздушно-сухая масса корней и зеленых проростков (Бабьева, Зиновьев, 1989 ,Зубкова и др., 2004, Маячкина и др., 2009, Петрова и др., 2014, Андреевская, 2014, Гайворонская и др. , 2014, Околелова и др., 2014. 2015).

Источник