Грунты как дисперсные системы. Виды воды в грунтах. Структура и текстура грунтов.

Грунты как дисперсные системы. Виды воды в грунтах. Структура и текстура грунтов.

Дисперсные системы — это системы, состоящие из двух или более веществ, распределённых друг в друге. Грунты, состоящие из измельченных частиц минералов, могут представлять собой двухфазную систему типа твердые частицы+вода, твердые частицы+воздух или трехфазную систему типа твердые частицы+вода+воздух.

Коллоиды — это не вещества, а состояние веществ по степени раздробленности. К коллоидам мы относим глинистые частицы крупностью менее 0,1 мкм, обладающие рядом специфических свойств.

Степень дисперсности грунтов зависит от условий образования их минералогического состава. Чем тоньше измельчено вещество, тем выше его суммарная поверхность, а следовательно, тем значительнее развиты явления взаимодействия на поверхностях раздела твердой, жидкой и газообразной фаз.

Свойства, придаваемые грунтам коллоидами, используются в строительных целях. Способность к обменному поглощению может снизить набухаемость грунтов, их водоудерживающую способность. В грунтах всегда содержится некоторое количество воды, целиком или частично заполняющей трещины и поры между частицами.

Состояние влаги в грунте может быть твердым (лед), жидким (вода) и газообразным (пар). Вся влага, в любом состоянии, находится в постоянном физическом и химическом взаимодействии с частицами грунта.

При температуре выше 0°С в фунтах можно различать следующие виды воды:

Кристаллизационная, или химически связанная, вода входит в состав кристаллических решеток минералов. Она может быть удалена при прокаливании и, по существу, представляет собой составную часть вещества, слагающего частицы грунта.

Водяной пар заполняет пустоты грунта, свободные от воды; он перемещается из областей с повышенным давлением в области с низким давлением; конденсируясь, способствует пополнению грунтовых вод.

Гигроскопическая вода притягивается частицами грунта из воздуха и конденсируется на их поверхности. Гигроскопическая вода может перемещаться в грунте, переходя в парообразное состояние, и может быть удалена только высушиванием.

Пленочная вода удерживается на поверхности грунтовых частиц силами молекулярного притяжения. Влажность грунта, соответствующая максимальной толщине молекулярных пленок воды, называется максимальной молекулярной влагоемкостью. Пленочная вода может быть удалена из грунта путем испарения.

Капиллярная вода поднимается в грунте по свободным канальцам, образованным взаимосообщающимися порами или удерживается в них в подвешенном состоянии.

Гравитационная вода не подвержена действию молекулярных и менисковых сил и полностью подчиняется законам гидростатики и гидродинамики. Подчиняясь действию сил тяжести, она свободно движется в грунте от большего напора к меньшему и пополняет грунтовую воду.

Структура природных грунтов характеризуется формой, величиной и взаимным расположением отдельных минеральных частиц.

Структура грунтов формируется в процессе отложения или образования минеральных частиц и в процессе их дальнейшего существования.

Основные типы структурного фунта представлены на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Основные типы структур грунта: а — зернистая; б — ячеистая (губчатая); в — хлопьевидная; г — сетчатая; 1 — микропоры; 2 – макропоры

Взаиморасположение структурных агрегатов в массиве грунтов обусловливает текстуру грунтов. На текстуру также влияют условия образования и существования грунтовых отложений, например периодичность осаждения частиц грунта в воде и последующие изменения величины и направления действующих на породу сил.

Различают следующие основные текстуры грунтов:

— сыпучая, свойственная пескам эолового происхождения, элювиальным обломочным образованиям;

— слоистая, характерная для грунтов водного происхождения, например, озерно-ледниковых отложений, речных и морских песков, сланцеватых пород (подвергшихся метаморфизму);

— слоистая, присущая ледниковым отложениям, лессам;

— слитная, присущая древним морским отложениям.

Основные закономерности механики грунтов. Зависимость между внешним давлением и изменением коэффициента пористости.

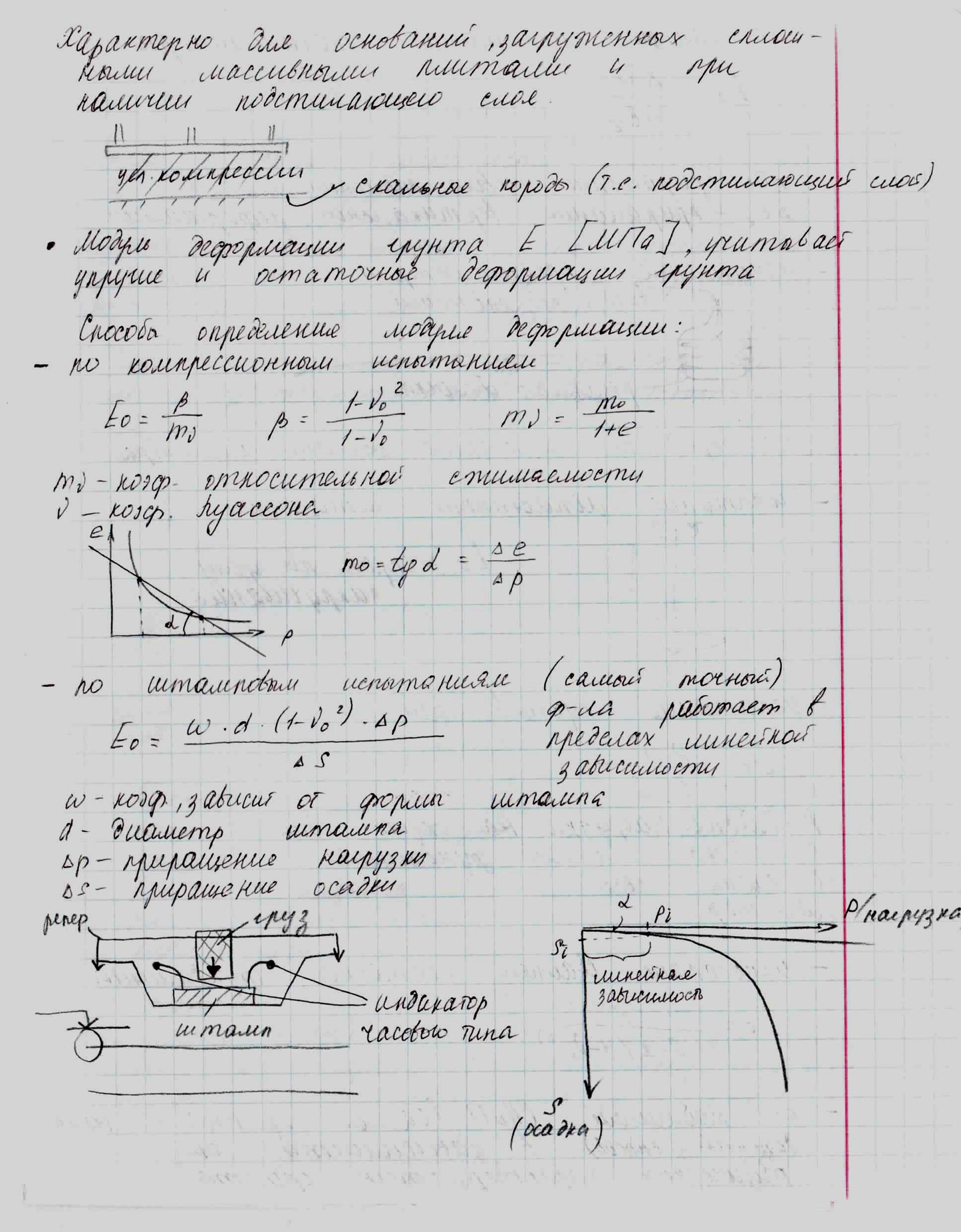

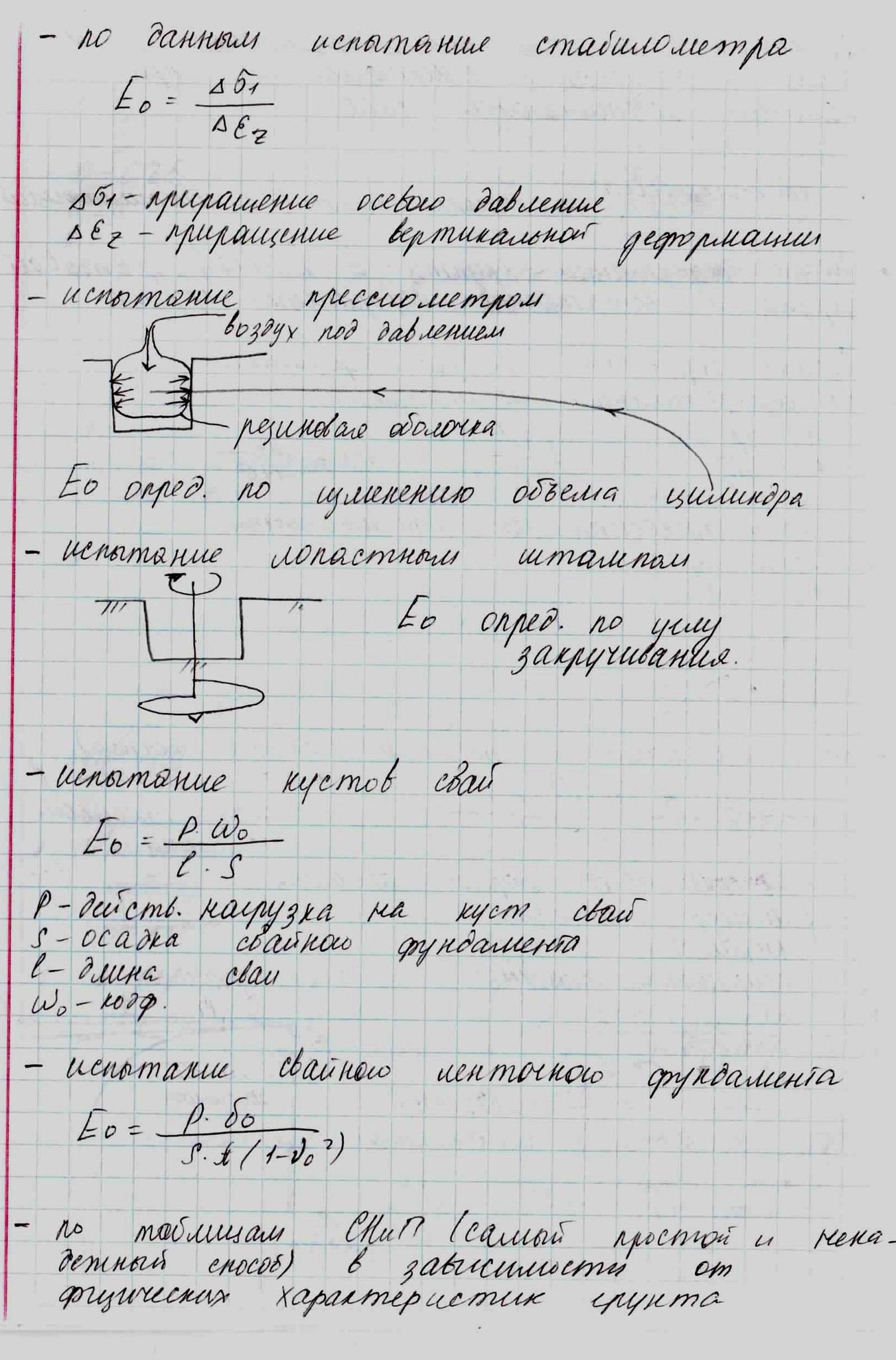

Общие положения о деформациях в грунте. Модуль деформации грунтов. Определение модуля деформации грунта.

Сжимаемость.

Способность грунта уменьшаться в объеме под воздействием уплотняющих нагрузок называют сжимаемостью, осадкой или деформацией. По физическому строению грунт состоит из отдельных частиц различной крупности и минерального состава (скелет грунта) и пор, заполненных жидкостью (вода) и газом (воздух). При возникновении напряжений сжатия изменение объемов происходит за счет уменьшения объемов, располагающихся внутри грунта пор, заполненных водой. Таким образом, сжимаемость зависит от многих факторов, основными из которых являются физический состав, вид структурных связей частиц и величина нагрузки.

По характеру усадки разделяют упругие и пластические деформации. Упругие деформации возникают в результате нагрузок, не превышающих структурную прочность грунтов, т.е. не разрушающих структурные связи между частицами и характеризуются способностью грунта возвращаться в исходное состояние после снятия нагрузок. Пластические деформации разрушают скелет грунта, нарушая связи и перемещая частицы относительно друг друга. При этом объемные пластические деформации уплотняют грунт за счет изменения объема внутренних пор, а сдвиговые пластические деформации – за счет изменения его первоначальной формы и вплоть до разрушения. При расчетах сжимаемости грунта основные деформационные характеристики определяют в лабораторных условиях согласно коэффициенту относительной сжимаемости, коэффициенту бокового давления и коэффициенту поперечного расширения.

Сопротивление сдвигу

Предельным сопротивлением сдвигу называется способность грунта противостоять перемещению частей грунта относительно друг друга под воздействием касательных и прямых напряжений. Этот показатель характеризуется прочностными свойствами грунтов и используется в расчетах оснований зданий и сооружений. Способность грунта воспринимать нагрузки не разрушаясь, называют прочностью. В песчаных и крупнообломочных несвязных грунтах сопротивление достигается в основном за счет силы трения отдельных частиц, такие грунты называют сыпучими. Глинистые грунты обладают более высоким сопротивлением к сдвигу, т.к. наряду с силой трения сдвигу противостоят силы сцепления. В строительстве этот показатель важен при расчете оснований фундаментов и изготовлении земляных сооружений с откосами.

Сопротивление глинистых грунтов сдвигу t определяется уравнением Кулона:

Для песчаных грунтов, из-за отсутствия сил сцепления, сопротивление сдвигу приобретает вид:

Водопроницаемость

Водопроницаемость характеризуется способностью грунта пропускать через себя воду под действием разности напоров и обуславливается физическим строением и составом грунта. При прочих равных условиях при физическом строении с меньшим содержанием пор, и при преобладании в составе частиц глины водопроницаемость будет меньшей, нежели у пористых и песчаных грунтов соответственно. Нельзя недооценивать данный показатель, т.к. в строительстве он влияет на устойчивость земляных сооружений и обуславливает скорость уплотнения грунтов оснований.

Общие положения теории ПНС. Фазы напряженного состояния,

Грунты как дисперсные системы. Виды воды в грунтах. Структура и текстура грунтов.

Дисперсные системы — это системы, состоящие из двух или более веществ, распределённых друг в друге. Грунты, состоящие из измельченных частиц минералов, могут представлять собой двухфазную систему типа твердые частицы+вода, твердые частицы+воздух или трехфазную систему типа твердые частицы+вода+воздух.

Коллоиды — это не вещества, а состояние веществ по степени раздробленности. К коллоидам мы относим глинистые частицы крупностью менее 0,1 мкм, обладающие рядом специфических свойств.

Степень дисперсности грунтов зависит от условий образования их минералогического состава. Чем тоньше измельчено вещество, тем выше его суммарная поверхность, а следовательно, тем значительнее развиты явления взаимодействия на поверхностях раздела твердой, жидкой и газообразной фаз.

Свойства, придаваемые грунтам коллоидами, используются в строительных целях. Способность к обменному поглощению может снизить набухаемость грунтов, их водоудерживающую способность. В грунтах всегда содержится некоторое количество воды, целиком или частично заполняющей трещины и поры между частицами.

Состояние влаги в грунте может быть твердым (лед), жидким (вода) и газообразным (пар). Вся влага, в любом состоянии, находится в постоянном физическом и химическом взаимодействии с частицами грунта.

При температуре выше 0°С в фунтах можно различать следующие виды воды:

Кристаллизационная, или химически связанная, вода входит в состав кристаллических решеток минералов. Она может быть удалена при прокаливании и, по существу, представляет собой составную часть вещества, слагающего частицы грунта.

Водяной пар заполняет пустоты грунта, свободные от воды; он перемещается из областей с повышенным давлением в области с низким давлением; конденсируясь, способствует пополнению грунтовых вод.

Гигроскопическая вода притягивается частицами грунта из воздуха и конденсируется на их поверхности. Гигроскопическая вода может перемещаться в грунте, переходя в парообразное состояние, и может быть удалена только высушиванием.

Пленочная вода удерживается на поверхности грунтовых частиц силами молекулярного притяжения. Влажность грунта, соответствующая максимальной толщине молекулярных пленок воды, называется максимальной молекулярной влагоемкостью. Пленочная вода может быть удалена из грунта путем испарения.

Капиллярная вода поднимается в грунте по свободным канальцам, образованным взаимосообщающимися порами или удерживается в них в подвешенном состоянии.

Гравитационная вода не подвержена действию молекулярных и менисковых сил и полностью подчиняется законам гидростатики и гидродинамики. Подчиняясь действию сил тяжести, она свободно движется в грунте от большего напора к меньшему и пополняет грунтовую воду.

Структура природных грунтов характеризуется формой, величиной и взаимным расположением отдельных минеральных частиц.

Структура грунтов формируется в процессе отложения или образования минеральных частиц и в процессе их дальнейшего существования.

Основные типы структурного фунта представлены на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Основные типы структур грунта: а — зернистая; б — ячеистая (губчатая); в — хлопьевидная; г — сетчатая; 1 — микропоры; 2 – макропоры

Взаиморасположение структурных агрегатов в массиве грунтов обусловливает текстуру грунтов. На текстуру также влияют условия образования и существования грунтовых отложений, например периодичность осаждения частиц грунта в воде и последующие изменения величины и направления действующих на породу сил.

Различают следующие основные текстуры грунтов:

— сыпучая, свойственная пескам эолового происхождения, элювиальным обломочным образованиям;

— слоистая, характерная для грунтов водного происхождения, например, озерно-ледниковых отложений, речных и морских песков, сланцеватых пород (подвергшихся метаморфизму);

— слоистая, присущая ледниковым отложениям, лессам;

— слитная, присущая древним морским отложениям.

Источник

Грунты как дисперсные системы.

Грунты – дисперсные (раздробленные) системы, являющиеся продуктами механического, химического, физико-механического и биологического процессов выветривания в земной коре.

В условиях естественного залегания они представляют собой сложную систему твердых, жидких и газообразных компонентов. Во всех грунтах, кроме скальных, твердые частицы представляют собой систему минеральных зерен величиной от нескольких сантиметров до мельчайших частиц с размерами в сотые и тысячные доли мм. Они состоят из первичных (кварц, полевые шпаты, слюды, магниево-железистые соли, кремниевые кислоты, кальцит, доломит и др.) и вторичных минералов (каолинит, монтмориллонит, окислы и гидроокислы алюминия и железа, кремнезем и др.), а также из органической части (гумуса, торфа, иловатых частиц и др.).

Дисперсные системы — это системы, состоящие из двух или более веществ, распределённых друг в друге.

Степень дисперсности грунтов зависит от условий образования их минералогического состава. Чем тоньше измельчено вещество, тем выше его суммарная поверхность, а следовательно, тем значительнее развиты явления взаимодействия на поверхностях раздела твердой, жидкой и газообразной фаз.

В грунтах всегда содержится некоторое количество воды, целиком или частично заполняющей трещины и поры между частицами. Состояние влаги в грунте может быть твердым (лед), жидким (вода) и газообразным (пар). Вся влага, в любом состоянии, находится в постоянном физическом и химическом взаимодействии с частицами грунта.

Структура природных грунтов характеризуется формой, величиной и взаимным расположением отдельных минеральных частиц. Структура грунтов формируется в процессе отложения или образования минеральных частиц и в процессе их дальнейшего существования.

Взаиморасположение структурных агрегатов в массиве грунтов обусловливает текстуру грунтов. Различают следующие основные текстуры грунтов:

· сыпучая, свойственная пескам эолового происхождения, элювиальным обломочным образованиям;

· слоистая, характерная для грунтов водного происхождения, например, озерно-ледниковых отложений, речных и морских песков, сланцеватых пород (подвергшихся метаморфизму);

· слоистая, присущая ледниковым отложениям, лессам;

· слитная, присущая древним морским отложениям

8. Характеристика грунтовых фаз (элементов грунтов). Есть в лекциях.

Твердая компонента. С физической точки зрения компоненты грунта, находящиеся в твердом состоянии характеризуются стабильностью формы и определенным характером теплового движения атомов. Выделяется два типа состояний твердой компоненты грунтов: кристаллическое и аморфное.

Прочностные и деформационныесвойства грунта зависят от прочности составляющих его твердых компонентов и характера связи между ними.

- По характеру связей в твердых компонентах выделяется пять типов связей:

- Ковалентный (Высокая твердость, слабая электропроводность)

- Ионный(Растворимость, малая электропроводность)

- Металлический(Высокая электропроводность)

- Водородный (Склонность к полимеризации)

- Молекулярный (Низкие точки плавления и кипения, сжимаемость)

Жидкая компонента —важнейшая составная часть большинства грунтов. Ее формирование в грунтах может происходить как естественным, так и искусственным путем. По составу жидкости можно разделить на неорганические, органические и смешанные, включая и эмульсии.

Среди неорганических жидкостей в грунтах наибольшее значение имеет вода — одно из самых распространенных веществ на Земле. Почти 70,8% площади земной поверхности покрыто водой.

Вода всегда содержит те или иные растворенные неорганические или органические вещества. Поэтому воду в грунтах необходимо рассматривать как соответствующие водные растворы. Для инженерно-геологических исследований целесообразно выделять водные растворы электролитов и неэлектролитов.

Органические жидкости в грунтах —жидкие углеводороды (керосин, бензин и др.), смолы и битумы — формируются искусственным (техногенным) путем как в результате целенаправленной деятельности (например, в ходе технической мелиорации грунтов при их закреплении смолами), так и неконтролируемо (в результате утечек, аварийных выбросов, аварий и др.).

Смеси жидкостей в грунтах представлены в основном нефтями, являющимися ценными природными полезными ископаемыми, сложными смесями .

Эмульсиипредставляют собой смеси двух и более несмешивающихся жидкостей, это своеобразные дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и жидкой дисперсной фазой. В грунтах наиболее распространены водонефтяные эмульсии, формирующиеся на контакте нефти и водоносных гори зонтов.

Газы вгрунтах по условиям и особенностям генезиса могут быть природного и антропогенного (техногенного) происхождения.

9. Твердые минеральные частицы в грунтах.

Твердая компонента. С физической точки зрения компоненты грунта, находящиеся в твердом состоянии характеризуются стабильностью формы и определенным характером теплового движения атомов. Выделяется два типа состояний твердой компоненты грунтов: кристаллическое и аморфное.

Прочностные и деформационныесвойства грунта зависят от прочности составляющих его твердых компонентов и характера связи между ними.

- По характеру связей в твердых компонентах выделяется пять типов связей:

- Ковалентный (Высокая твердость, слабая электропроводность)

- Ионный(Растворимость, малая электропроводность)

- Металлический(Высокая электропроводность)

- Водородный (Склонность к полимеризации)

- Молекулярный (Низкие точки плавления и кипения, сжимаемость)

Природные силикаты ,класс наиболее распространенных минералов; это химические соединения с комплексным кремне кислородным радикалом и преобладающими ковалентными связями.

Наряду с природными силикатами состав многих техногенных грунтов формируется и искусственными силикатами, которые создаются человеком сознательно или нецеленаправленно в процессе хозяйственной деятельности

Глинистые минералы —это гидратированные слоистые и слоисто-ленточные силикаты, образующиеся преимущественно в процессе химического выветривания или гидролиза горных пород, а также гидротермальным путем, отличающиеся от прочих слоистых силикатов высокой дисперсностью и гидрофильностью, что обусловливает их специфические физико-химические свойства — сорбцию и ионный обмен. Они самые распространенные и исключительно разнообразные породообразующие минералы верхней части земной коры.

Сульфаты.Представляют собой ионные минералы — соли серной кислотв. Сульфаты щелочных металлов и водные сульфаты легко растворимы в воде и имеют специфический солоноватый, горько-соленый или вяжущий вкус. Формирование залежей сульфатов связано с процессами осадконакопления в замкнутых морских бассейнах.

КАРБОНАТЫ. Представляют собой соли угольной кислоты. Для карбонатов характерна смешанная ионно-ковалентная связь. Наиболее распространенными минералами среди карбонатов является кальцит.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник